Подготовка к Десятилетию ООН наук об океане в интересах устойчивого развития вступила в завершающую фазу

Организация Объединенных Наций объявила Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 годы). Мероприятия, которые пройдут в рамках Десятилетия, призваны объединить научное сообщество, политических деятелей, бизнес и граждан для выполнения программы совместных исследований и технологических инноваций.

«Главный лозунг Десятилетия (в вольном переводе с английского) – “от Океана, который есть сейчас, к Океану, о котором мы мечтаем”, – рассказывает Пётр Завьялов, заместитель директора по научно-организационной работе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. – План реализации Десятилетия определяет целую иерархию научных и прикладных целей и задач. Они касаются обеспечения экологического здоровья Мирового океана, оптимизации использования его биологических и минеральных ресурсов, минимизации ущерба от опасных океанических явлений и стихийных бедствий. В настоящее время объявлен так называемый “Первый призыв к действиям в рамках Десятилетия” (Call for Decade Actions). Принимаются конкурсные заявки на проведение исследовательских программ и проектов, которые получат одобрение мирового научного сообщества в статусе официальных мероприятий Десятилетия».

« Детальное содержание предложений по действиям российских океанологов в рамках Десятилетия сейчас обсуждается, но, безусловно, они будут включать долгосрочные программы работ нашего научного флота во всех океанах, а также участие нашей страны в целом ряде крупных международных исследовательских консорциумов. В качестве отдельных примеров деятельности уже существующих консорциумов можно привести согласованный план океанских и полярных исследований в рамках сотрудничества стран БРИКС, программу совместных исследований Международной рабочей группы по устойчивому развитию Каспийского моря и другие. Можно надеяться, что многие из этих инициатив приобретут статус действий в рамках Десятилетия наук об океане », – добавил Пётр Завьялов.

К 2030 году должны быть достигнуты семь результатов:

1. Чистый океан с выявляемыми, купируемыми или устраняемыми источниками загрязнения.

2. Экологически благополучный и жизнеспособный океан с изученными, восстановленными, охраняемыми и разумно используемыми морскими экосистемами.

3. Продуктивный океан, способствующий устойчивому обеспечению продовольствием и стабильному развитию морского хозяйства.

4. Предсказуемый океан с обществом, которое осведомлено о происходящих в его состоянии изменениях и способно на них реагировать.

5. Безопасный океан, рядом с которым жизнь людей и источники их дохода защищены от связанных с морской стихией бедствий.

6. Доступный океан, предполагающий открытый и равный доступ к данным, информации, технологиям и инновационным разработкам.

7. Вдохновляющий и влекущий к себе океан, понимаемый и ценимый обществом в качестве источника благосостояния человека и фактора устойчивого развития.

«Среди разных целей и задач Десятилетия хотелось бы отметить две: во-первых, повышение знаний об океане, его состоянии и проблемах у всех людей на планете – от первоклассников до руководителей государств. Люди должны осознавать зависимость их благосостояния от тех благ и ресурсов, которые они получают от океана, и помогать в решении проблем океанов и морей. Другая задача – повышение востребованности морской науки в обществе, которая в последние годы и даже десятилетия заметно снизилась. Только изучая океан, понимая, какие в нем происходят изменения, к каким потерям они могут привести для всех и каждого, можно принимать меры для их предотвращения или ослабления», – рассказывает Сергей Шаповалов, член международной исполнительной планирующей группы по подготовке программы Десятилетия ООН Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, руководитель рабочей группы Межведомственной национальной океанографической комиссии Российской Федерации (МНОК).

Сергей Михайлович отмечает, что основываясь на уже имеющихся достижениях в изучении Мирового океана, исполнение Плана обеспечит принятие действенных мер на уровне различных стран, регионов, отраслей экономики, дисциплин и поколений. « Сейчас, когда объявлен первый призыв к действиям в рамках Десятилетия, необходимо сконцентрироваться на подготовке предложений от нашей страны в полном соответствии с требованиями и условиями, сформулированными как в Плане реализации, так и в самом Призыве. Рабочая группа Межведомственной национальной океанографической комиссии, работавшая над этим, имеет ряд предложений, которые будут рассмотрены на заседании МНОК в ближайшее время », – добавил он.

Директор ФИЦ «Морской гидрофизический институт» Сергей Коновалов отмечает, что задачи Плана реализации Десятилетия ООН сводятся к тому, чтобы скоординировать усилия ученых в области наук об океане и получить взаимосвязанные и цельные результаты: «Отдельных исследований проводится много, и частая проблема, с моей точки зрения, в том, что многие задачи разбиты по ведомствам и организациям, а их взаимосвязь и взаимодействие достаточно слабое. В моем понимании, решить эту проблему призвана Межведомственная национальная океанографическая комиссия Российской Федерации – она должна обеспечивать координацию действий различных ведомств и министерств по выполнению программы. Конечно, координация работ является приоритетной задачей, но она не отменяет необходимости дополнительного финансирования. Только это дополнительное финансирование должно направляться на выполнение согласованных и координируемых МНОК работ».

Сергей Карпович считает, что первый шаг в реализации Плана Десятилетия в России – это понять состояние океанографических исследований в нашей стране и оценить, как проекты разных организаций дополняют друг друга: « Это должна быть цельная программа, в которой определены приоритеты российских исследований: это и глубоководные исследования, и исследования морской среды и прибрежных районов, как наиболее нагруженных. Правильная координация всех этих усилий и инициатив должна помочь найти те конечные цели, которые ставятся в Плане реализации Десятилетия . Кроме того, хотел бы отметить, что сейчас у нас слабо развито использование результатов исследований среди граждан и организаций. Например, запрос на использование информации о состоянии морской среды у нас только фрагментарный. Повышение у людей интереса к исследованиям, связанным с океаном, одна из ключевых задач в России на Десятилетие ООН ».

Разработка проекта Плана реализации началась в 2018 году специально созданной комиссией. В состав Исполнительной группы планирования вошли 19 ведущих специалистов в области океанографии из разных стран, в том числе и России. Группа работала в тесном контакте с секретариатом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Межведомственная национальная океанографическая комиссия Российской Федерации также создала рабочую группу по разработке плана участия нашей страны в Десятилетии ООН наук об океане.

В течение двух лет на глобальные, тематические и региональные совещания по планированию собрались почти 2 000 представителей научного сообщества, правительств, структур ООН, частного сектора. Эти встречи внесли важный вклад в разработку Плана: участники обсуждали научные приоритеты и потребности в развитии потенциала, а также предоставили информацию о существующих и будущих партнерствах для реализации мероприятий Десятилетия. Более 50 ведущих океанографических институтов мира сообщили о разработке научных приоритетов Десятилетия. Было получено более 230 письменных материалов в ответ на запрос экспертной оценки первой версии проекта Плана реализации в марте и апреле 2020 года. Текущая версия основана на всеобъемлющем обзоре, проведенном государствами-членами МОК (включая Россию) и членами сети «ООН-океаны» в июне и июле 2020 года.

В настоящее время проект Плана реализации Десятилетия передан в ООН для рассмотрения на Генеральной ассамблее.

Дата публикации: 27.10.2020 09:26

Дата последнего изменения: 27.10.2020 09:26

Источник

План по спасению океана

Вместе с учёными из университетов Йорка и Оксфорда специалисты Гринпис провели масштабное исследование данных о Мировом океане.

Открытые моря — это 43 % всей поверхности Земли и 70 % территории, населённой живыми существами.

Результаты представили в докладе «30×30: как защитить 30 % океана к 2030 году», а его презентацию приурочили к Межправительственной конференции ООН по морскому разнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

Эксперты нанесли на карту 458 мест и объектов, которые необходимо сохранить. Карта помогает смоделировать сотни различных сценариев, при которых океан не подвергается разрушительному воздействию человека.

«Скорость, с которой из открытых морей исчезают самые редкие и яркие представители дикой природы, озадачила весь мир, — рассказывает профессор Йоркского университета Каллум Робертс, — Огромные потери птиц, черепах, акул и морских млекопитающих доказывают, что система управления в этой сфере не работает, и члены ООН должны немедленно это исправить».

Океан поглощает углерод с поверхности своих вод и хранит его в глубинных водах. Если бы не этот процесс, в атмосфере было бы вдвое больше углекислого газа, а планета была бы слишком горячей для жизни.

Переговоры в ООН могут способствовать пересмотру границ охраняемых морских территорий. Учёные считают, что территории заповедников не должны ограничиваться национальными границами. На интерактивной карте можно увидеть, как будет выглядеть океан, если 30 или 50 процентов его площади будут отведены под заповедники. На карте также отмечены самые уязвимые территории и источники угроз для Мирового океана: рыбная ловля, глубоководная добыча ресурсов, загрязнение пластиком и климатические изменения.

Фото © Alexandr Semenov

Результаты исследования основаны на множестве биологических, океанографических и социально-экономических данных. Учтены подводные горы, траншеи, гидротермальные жерла, места популяций акул и китов и многое другое.

Источник

Рубрика: 2030-е

События

Дно мирового океана полностью нанесено на карту

В то время как люди давно покорили поверхность суши земного шара, глубокие океаны оставались в основном неисследованными. В первые годы 21-го века только 20% мирового дна океана были детально нанесены на карту. Даже поверхности Луны, Марса и других планет были изучены лучше. Теперь, когда данные стали таким же важным товаром, как и нефть, исследователи поставили перед собой задачу получить знания об оставшихся 80% и открыть потенциальную сокровищницу скрытой информации.

Seabed 2030 («Морское дно 2030») – совместный проект японского Фонда Nippon и the General Bathymetric Chart of the Oceans ((GEBCO), “Общая батиметрическая карта океанов”), целью которого является объединение всех имеющихся батиметрических данных для составления окончательной карты дна Мирового океана к 2030 году.

В рамках этих усилий флот автоматизированных судов, способных совершать трансокеанские путешествия, охватил миллионы квадратных километров, имея при себе множество датчиков и другую технику. На этих автоматизированных кораблях, контролируемых диспетчерским центром в Саутгемптоне, Великобритания, использовали привязных роботов для осмотра интересных мест дна океана на тысячи метров под поверхностью.

К 2030 году проект в основном завершен. Карты предоставляют огромное количество новой информации о мировом морском дне, раскрывая его геологию в беспрецедентных деталях и показывая местоположение экологических горячих точек, а также множество кораблекрушений, разбившихся самолётов, археологических артефактов и других уникальных и интересных объектов. Коммерческое применение включает в себя проверку трубопроводов, а также исследование условий прокладки телекоммуникационных кабелей, морских ветряных электростанций и так далее. Однако возникают опасения по поводу потенциального воздействия новых технологий подводной добычи, возможности которых в настоящее время значительно расширились.

Население планеты достигает критической отметки

Продолжающийся рост населения и промышленная экспансия оказывает серьёзное влияние на потребление продовольствия, воды и энергоресурсов. В начале 2000-х годов население на Земле составляло 6 млрд. К 2030 году, оно увеличилось на два миллиарда, в основном в бедных странах. Экологическое воздействие человечества таково, что ему потребуется целых две Земли, чтобы поддерживать свое существование в долгосрочной перспективе. Сельхозугодий, пресной воды и природных ресурсов становится все меньше с каждым днем.

Рост населения на планете означает, что потребность в энергии резко возросла, в то время как количество ископаемого топлива снизилось до минимума. Ряд конфликтов разворачивается на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, порой возникает опасность их перехода на Европу. Не обошлось и без Америки, мир балансирует на грани крупной мировой войны.

Существует дополнительная проблема изменения климата, уровень CO2 в настоящее время достигает 450 частей на миллион. В результате этого естественные обратные связи начинают действовать в глобальном масштабе. Это особенно заметно в Арктике, где таяние вечной мерзлоты теперь выбрасывает почти одну гигатонну углерода ежегодно. Есть признаки того, что переломный момент достигнут, в результате чего наблюдается резкая деградация окружающей среды. Экосистемы природы уничтожаются с невероятной скоростью, ранее неведомой в истории Земли. Природные экосистемы изменяются со скоростью и масштабом, которые редко наблюдались за всю историю Земли. Это также усугубляет нехватку продовольствия, поскольку урожайность сельскохозяйственных культур в некоторых регионах падает почти на треть, а цены на некоторые культуры более чем удваиваются, что оказывает разрушительное воздействие на бедные слои населения мира.

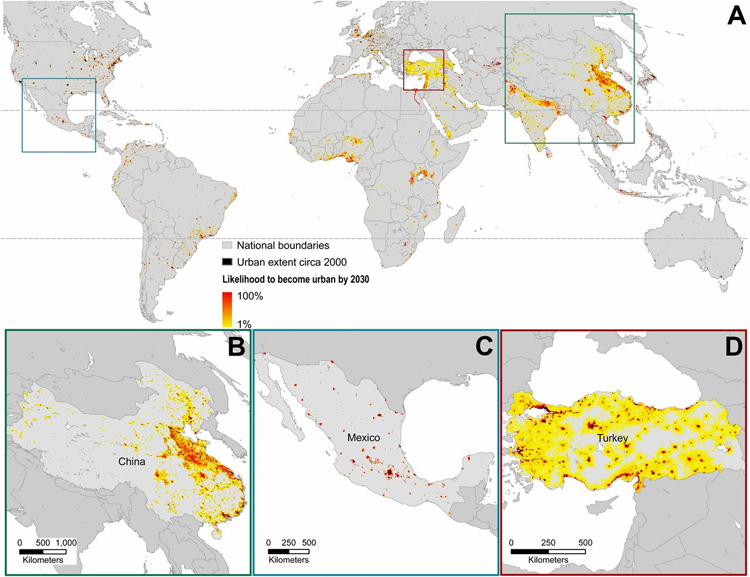

Городское население, которое в 2010 году составляло 3,5 миллиарда человек, теперь выросло почти до 5 миллиардов. Нехватка ресурсов, экономические и политические факторы, энергозатраты и растущие экологические проблемы вынуждают людей переселяться во всё более многолюдные и густонаселенные районы. Многие города сливаются, образуя огромные разросшиеся мегаполисы с сотнями миллионов людей. В некоторых странах кол-во городских жителей доходит до 90%.

Вся эта экспансия оказывает серьезное влияние на окружающую среду. В дополнение к городам были построены новые сети автомобильных, железнодорожных и коммунальных сетей, пересекающие ландшафт и прорезающие основные зоны дикой природы. То, что раньше было охраняемыми территориями, теперь открывается для эксплуатации ресурсов и производства продовольствия. В этот период многие виды животных переклассифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения в результате вторжения человека, загрязнения окружающей среды и разрушения среды обитания.

Ускорение масштабов этих и других проблем ведет к быстрому переходу от традиционных видов ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Достижения в области нанотехнологий привели к значительному улучшению солнечной энергетики. В некоторых странах, таких как Япония, фотоэлектрические материалы добавляются почти в каждое новое здание. Энергоснабжение в целом становится все более локализованным и эффективным. Этот переход создает все большую нагрузку для компаний, работающих на ископаемом топливе, поскольку доказанные запасы нефти, угля и природного газа намного превышают установленный “безопасный” предел для того, что может быть сожжено. Поскольку большая часть резервов уже была учтена в рыночной стоимости этих организаций, теперь они сталкиваются с перспективой огромных финансовых потерь. В ответ на это многие компании изо всех сил борются против дальнейшего регулирования.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются правительства развитых стран – это старение населения, поскольку с 2000 года наблюдается увеличение количества пенсионеров вдвое. Люди проживают более долгие, здоровые жизни. В связи с увеличением нагрузки на государственный пенсионный бюджет, общая величина дохода на душу пенсионера падает. Возраст выхода на пенсию увеличивается: в Америке, Азии и большинстве европейских стран многие сотрудники вынуждены работать до возраста 70 лет и выше. Уровень стресса для среднего гражданина продолжает расти, пока мир адаптируется ко всем происходящим кризисам.

Источник