- Арал судоходный и сухопутный

- Быль о «Синем море»

- Мавзолеи на морском дне

- Арал, поверенный цифрами

- Аральское море. Фото до и после, где находится на карте, описание

- Аральское море сегодня

- История высыхания – когда, как, почему. Экологические последствия

- Малый Арал

- Дно Аральского моря

- Бывшие острова

- Заливы

- Бывшие порты

- Кладбище заброшенных кораблей – город Муйнак

- Восстановление всего Аральского моря

- Аналогичные ситуации крупных водоемов мира

- Интересные факты и цифры

- Путешествия к Аральскому морю

Арал судоходный и сухопутный

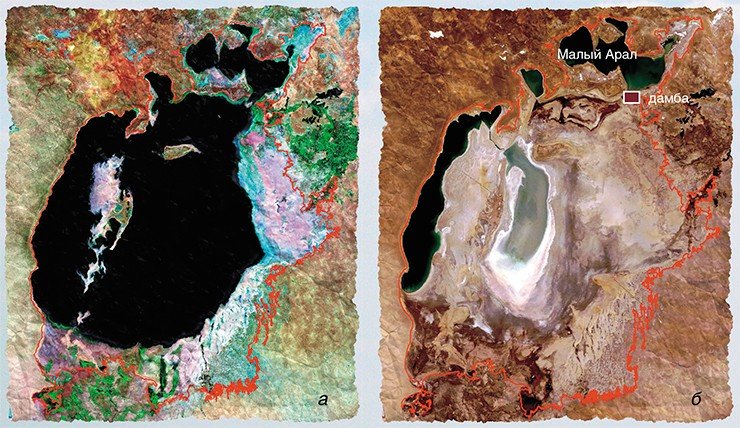

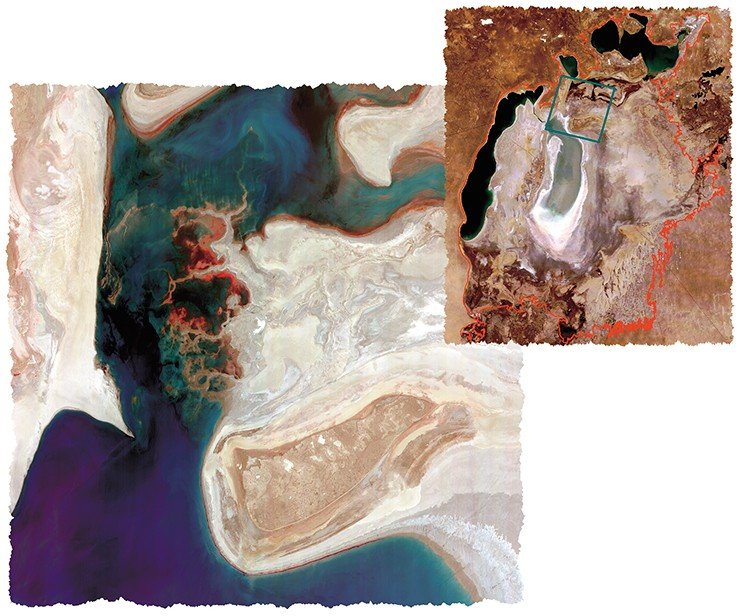

Всего полстолетия назад Арал считался четвертым по площади внутриконтинентальным водоемом планеты. Его теплые солоноватые воды были полны жизни. Но уже в 1960-х из-за неумеренного изъятия воды для нужд орошаемого земледелия из рек Сырдарья и Амударья, питающих Арал, началось его быстрое обмеление. К началу нынешнего века площадь озера, разделившегося на части, уменьшилась в четыре раза, а его объем – в десять раз. Обмеление на этом не закончилось: Арал продолжает медленно умирать на наших глазах. Однако изучение истории Аральского моря ясно показывает, что оно и?в прошлом далеко не всегда было полноводным

Арал недаром назвали морем: не так давно это был один из крупнейших в мире замкнутых солоноватоводных водоемов. Расположенный в центре среднеазиатских пустынь, Арал был настоящим благословением для огромного засушливого региона. Богатый рыбный промысел, развитое животноводство, а местами и орошаемое земледелие кормили население казахских и каракалпакских поселков и города Аральска.

Сегодня Арал и окружающие его территории всемирно известны как место серьезной экологической ката-строфы, вызванной вмешательством человека. Резкое возрастание солености воды (с 10 до 160 г/л к 2004 г.) вызвало настоящий коллапс экосистемы. Обнажившееся дно стало источником пыльных бурь, переносящих, наряду с пылью и песком, соль и попавшие некогда в озеро вредные вещества, такие как пестициды. Экологическая катастрофа прямо или косвенно отразилась практически на всех государствах Центральной Азии; она затронула значительные территории Казахстана и Узбекистана, а отголоски пыльных бурь докатываются и до юга Западной Сибири.

Мониторинг аральского кризиса, начатый еще советскими исследователями, в последние два десятилетия был продолжен международными коллективами ученых.

Быль о «Синем море»

Название «Аральское море» впервые появилось в 1697 г. на карте талантливого сибирского картографа С. У. Ремезова «Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи». Слово «арал» на тюркских языках означает остров. Судя по историческим трактатам хивинского хана Абулгази, жившего в первой половине XVII в., его сначала использовали для обозначения места, где р. Амударья впадала в озеро.

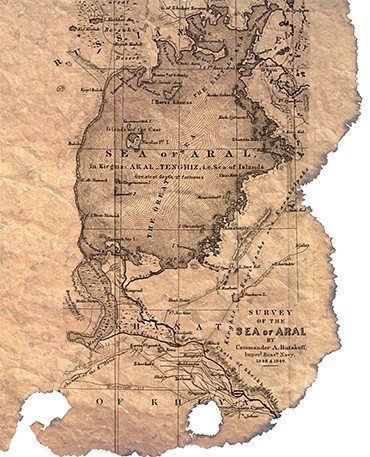

Научные исследования Арала были начаты в конце XVIII в. русскими офицерами, предпринимавшими экспедиции в рамках государственной политики колонизации Средней Азии. Экспедицией капитана А. И. Бутакова была составлена первая инструментальная карта Аральского моря. Именно эта карта определила наше представление об Арале как огромном и полноводном.

Почти таким же Арал предстает и на очень точной лоцманской карте, изданной Управлением гидрографической службы ВМФ в 1962 г. Отраженный в лоции средний многолетний уровень Аральского моря – на 53 м выше уровня мирового океана – стал стандартом для XX в. Но всегда ли Арал был таким полноводным?

То, что Арал очень изменчив, люди обнаружили уже давно. Еще в средневековых арабских летописях встречаются упоминания об обмелении озера и изменении стока питающих его рек – Амударьи и Сырдарьи. Однако серьезное изучение прошлого Аральского моря началось только в начале ХХ в. работами известного российского востоковеда В. В. Бартольда и академика-энциклопедиста Л. С. Берга. Детальные исследования позднеплейстоценовой и голоценовой истории Арала велись с 1937 г. до распада Советского Союза специалистами Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

Схема изменений уровня обводненности Арала за последние 6 тыс. лет, созданная к концу 1990-х гг., опиралась в основном на геолого-геоморфологические и археологические данные. С помощью радиоуглеродного метода было датировано не более 10 «точек» донных отложений на карте.

Новый раунд исследований с использованием современных технологий начался с проекта ИНТАС – независимой Международной ассоциации, созданной для сохранения и поддержания научного потенциала стран СНГ через развитие кооперации со странами Западной Европы. Наиболее важным результатом проекта «Арал № 00—1030» (2002—2005 гг.) стала запись природных изменений и колебаний уровня Арала за последние 2 тыс. лет, полученная путем изучения кернов донных отложений.

Что же мы можем рассказать сегодня об этой, пусть и небольшой, но наиболее ясной части истории Аральского моря?

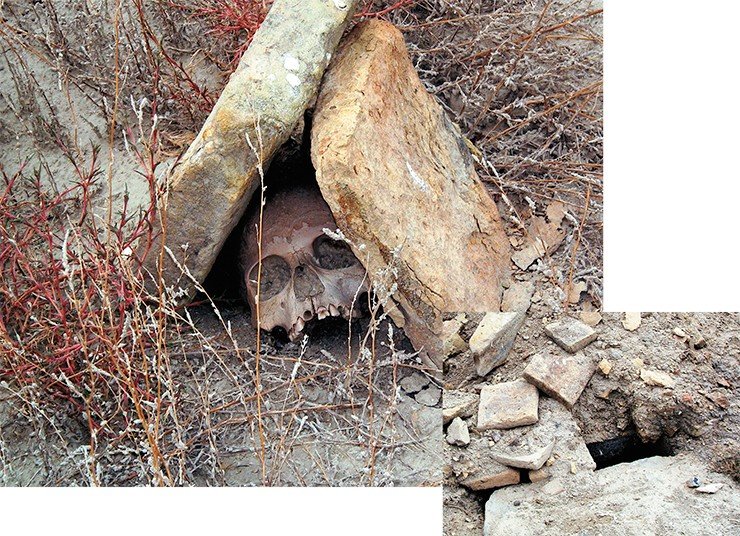

Мавзолеи на морском дне

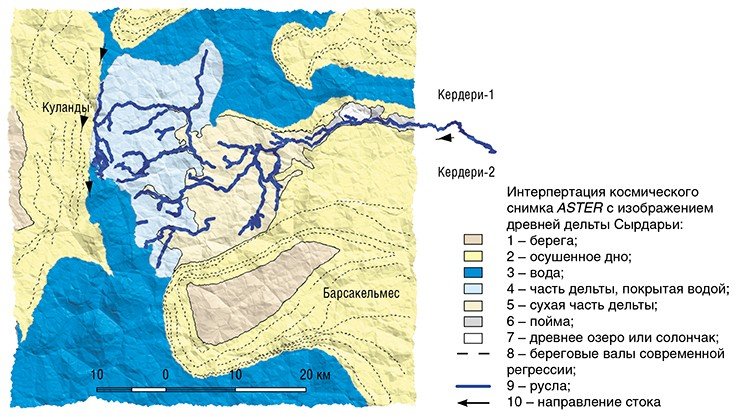

На сухом ныне дне Аральского моря, недалеко от бывшего о. Барсакельмес на северном побережье, экспедиции Кызылординского государственного университета (Казахстан) обнаружили развалины средневековых поселений. Группы памятников, названные Кердери-1 и Кердери-2, относятся к XIV в. Они отстоят от береговой линии 1960 г. на 60 км, и в максимум последней трансгрессии находились на глубине около 20 м.

Как же жил человек среди этой плоской соленой равнины? Если судить по обилию костей домашних животных, керамических черепков, обломков бронзовых изделий и каменных жерновов, разбросанных на площади в несколько гектаров, а также по некрополям, расположенным по соседству, это были постоянные поселения. Скорее всего, поселения возникали вдоль караванных путей, проложенных по высохшему дну моря. Но откуда их жители брали воду? Ведь вода Арала, так же как и грунтовая вода, безусловно, была слишком соленой.

На основании сведений древних летописей считалось, что средневековая Сырдарья не достигала моря, теряясь в песках. Однако, анализируя недавние космические снимки сухого дна Арала, мы обнаружили древнее русло Сырдарьи. Оказалось, что река подходила к берегу Арала километров на тридцать южнее, чем сейчас, и на протяжении ста километров текла по его дну. Таким образом, благодаря наличию пресной воды люди смогли заселить эти безжизненные пространства.

В чем была причина средневековой регрессии? На понижение уровня могли повлять как природные, так и антропогенные факторы. Во-первых, именно на XIV в. пришлась смена климатических эпох: средневековый климатический оптимум закончился и наступил малый ледниковый период. Возможно, именно тогда началось сокращение речного стока из-за консервации атмосферных осадков в ледниках Памира и Тянь-Шаня.

Вместе с тем на обмеление Арала в это время повлиял и человек. Известно, что из-за нашествия Чингисхана в 1221—1222 гг. ирригационные системы Южного Приаралья пришли в запустение; в частности, разрушилась земляная дамба у древнего города Ургенч, направлявшая воды Амударьи в сторону Арала. Значительная часть воды стала уходить в Сарыкамышскую впадину. Дамба, по-видимому, больше не восстанавливалась, а Ургенч был окончательно стерт с лица земли Тамерланом в 1388 г.

Именно такое состояние стока Амударьи застал в середине XVI в. английский купец Антоний Дженкинсон. А хивинский хан Абулгази указал, что поворот вод Амударьи обратно в сторону Арала произошел за 30 лет до его рождения, т. е. примерно в 1573 г. Уже к концу XVI в. Аральское море вновь стало полноводным. В уже упомянутой «Книге, глаголемой Большой Чертеж» указывалось, что по Синему морю плыть (с запада на восток) 250 верст.

Таким образом, можно утверждать, что фаза понижения уровня Арала и его последующего наполнения длилась около 300 лет (конец XIII–конец XVI вв.). При этом этап самого низкого уровня Арала, относимый по археологическим данным к XIV в., длился достаточно долго — более ста лет.

Признаки колебаний уровня Арала обнаружились и на его южном побережье. Примерно в 70 км к югу от береговой линии 1960 г. под уступом плато Устюрт расположена замкнутая котловина Караумбет (ныне соляное месторождение). В нее длительное время впадал Лаудан – рукав Амударьи, питавший водой некогда цветущий оазис. Судя по археологическим данным, люди жили здесь в I—V и XII—XIV вв. Вдоль реки располагался поселок с богатыми усадьбами – последний перед безводным Устюртом «форпост» для караванов, двигавшихся по этому ответвлению Шелкового пути.

Поселение примечательно тем, что вся местность и развалины домов густо покрыты раковинами Cerastoderma – типичного аральского моллюска. Значит, это поселение в прошлом заливалось морем. Действительно, на карте Бутакова показан залив Айбугир, или Лаудан, который заходил и в котловину Караумбет. Верхняя часть донных отложений в котловине, соответствующих Айбугирскому заливу, имеет радиоуглеродный возраст около 300 лет. На основе современных уточненных данных можно предположить, что последний максимум обводненности Арала пришелся примерно на 1740 г.

Арал, поверенный цифрами

Таким образом, благодаря результатам исследований прошлых лет мы имеем надежную запись колебаний уровня Арала для последних 2 тыс. лет и менее обоснованную – до 6 тыс. лет. Однако наши знания о более далеком прошлом Арала очень приблизительны. К тому же даже имеющиеся данные далеко не всегда позволяют количественно, а не только качественно, оценить динамику изменений обводненности.

Поэтому в 2008 г. стартовал международный проект «История Аральского моря за последние 10 000 лет: природный и антропогенный компоненты», поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и Американским фондом гражданского развития (CRDF). В проекте участвуют ученые из Института геологии и минералогии и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Россия), а также исследователи из американского Университета Аризоны и Кызылординского государственного университета.

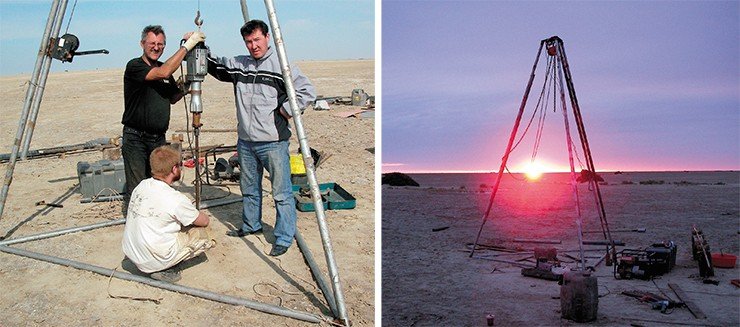

Идея нового проекта проста – выявить последовательность трансгрессий и регрессий Арала и оценить их масштабы путем построения геологических разрезов от берега к его центру по данным бурения.

Дело в том, что трансгрессивные и регрессивные отложения хорошо распознаются. Регрессиям, как правило, отвечают слои, обогащенные раковинами моллюсков, причем глубокие регрессии отмечены соленосными толщами – эвапоритами и дельтовыми песками. Изучив распределение слоев по разрезам скважин, можно с уверенностью судить о том, насколько большим или маленьким был Арал в ту или иную эпоху, а восстановив древние береговые линии, оценить запасы воды. Отсюда уже рукой подать до реконструкции палеоклимата.

Большая роль в проекте отводится работам по радиоуглеродному датированию на ускорительном масс-спектрометре (AMS) из Университета Аризоны. Эта установка позволяет определять возраст отложений по небольшим образцам углеродсодержащего вещества – раковине моллюска, сотне створок остракод – мелких ракообразных или раковинок фораминифер – «гигантских» одноклеточных организмов. Вклад американских партнеров в проект весьма значителен, учитывая, что стоимость одного анализа в коммерческих лабораториях составляет 550—600 американских долларов (в проекте предполагается сделать не менее 100 датировок). Стоит заметить, что в России и странах постсоветского пространства такой аппаратуры пока, к сожалению, нет – первая подобная установка в настоящее время создается в Новосибирском научном центре.

Как известно, состояние Арала зависит от питающих его рек –Амударьи и Сырдарьи. Эти реки неоднократно меняли направление стока, неся свои воды то в Аральское, то в Каспийское моря (Амударья), а то и просто в пустыню. Эти изменения были связаны как с естественными блужданиями русел по речным дельтам, так и с деятельностью человека.

В новом проекте предполагается создать хронологию изменений древних русел Амударьи и Сырдарьи, чтобы выяснить связь между колебаниями уровня Арала и распределением речного стока, а также попытаться отделить природный фактор этого процесса от антропогенного. Ведь чтобы планировать будущее, да к тому же будущее моря, нужно хорошо усвоить уроки прошлого.

Берг Л. Аральское море. СПб., 1908, 580 с.

Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М. А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. Ташкент: Фан, 1987. 247 с.

Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. Л.: Наука, 1991.

Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. 2000. V. 19. P. 259—1278.

Boomer I., Wunnemann B., Mackay A. W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. 2008. V. 194. №1—2. P. 79—90.

Oberhansli H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // 2007. V. 21. P. 167—183.

В публикации использованы фото автора

Источник

Аральское море. Фото до и после, где находится на карте, описание

Многочисленные фото Аральского моря до высыхания и после экологической катастрофы, является наглядным примером, как человеческое вмешательство в природу способно уничтожить локальную экосистему. Находится практически на самой границе двух государств — Казахстана и Узбекистана.

По своей природе Аральское море являлось соленым озером, которое не имело естественных стоков.

Аральское море сегодня

По историческим данным Аральское море сформировалось около 23 тыс. лет тому назад. Название водоема имеет тюркское происхождение, и в переводе означает слово «архипелаг». Это не удивительно, поскольку ранее над акваторией моря возвышалось множество небольших островков, некоторые из которых использовались в сельскохозяйственных, военных, а также исследовательских целях.

Существуют данные, что ранее в доисторический период водоем питался за счет вод сибирской реки Тургай, которая по неустановленным причинам изменила свое направление. В 1848 г. в черте города Оренбург был создан научный корабль Константин, который предназначался для изучения вод Аральского озера.

Впервые в 1849 г., под предводительством А. Бутакова, был организован исследовательский поход по Аральскому морю.

Ученые выполнили замер расстояния от водной поверхности до дна, отобрали образцы воды, открыли такие острова, как Возрождение, Барса-Кельмес. Были проведены метеорологические, а также астрономические наблюдения. Состояние вод зимой в период сильных морозов было отражено в научном заключении.

В 1853 г. на акваторию Аральского моря впервые было выведено судно с паровым двигателем.

История высыхания – когда, как, почему. Экологические последствия

Пересыхание Аральского моря берет свое начало с 1960-х гг., когда от русла рек Амударья и Сырдарья построили дренажные каналы, предназначенные для орошения засушливых регионов Туркмении, южных областей Казахстана, а также Узбекистана.

В связи с этим, в Аральское море начал поступать значительно меньший объем воды, что также негативно отразилось на полноводности рек.

В первые 5 лет после запуска дренажной системы водоем отступил от своих прежних берегов на 3-4 м, оголилось дно, насыщенное солями химических веществ (включая пестициды и минеральные удобрения). В дальнейшем экологическая ситуация только усугублялась.

Ниже представлена история пересыхания водоема с разбивкой по датам:

| Год | Уровень воды (м) | Площадь акватории (км. кв.) |

| 1960 | 53 | 69 |

| 1980 | 46 | 52 |

| 1990 | 38 | 37 |

| 2000 | 33 | 28 |

| 2003 | 31 | 18 |

| 2004 | 30 | 17 |

После 2004 г. усыхание водоема немного замедлилось.

В настоящее время наблюдается сохранение баланса между естественной убылью воды и ее наполнением за счет подземных вод, дождевых осадков, а также рек Амударья и Сырдарья. Не менее 54 тыс. кв. км дна водоема покрыты солевыми отложениями, состоящими из ядохимикатов различных видов.

Для региона данная экологическая катастрофа имеет следующие негативные последствия:

- прекращение судоходства;

- образование новой пустыни Аралкум;

- высокий уровень смертности детей и взрослых, так как химические соли, покрывающие высохшее дно бывшего водоема, разносятся порывистыми ветрами на расстояние 500 км;

- отсутствие возможности заниматься в регионе сельскохозяйственной деятельностью.

Кроме того, раньше на острове Возрождения, который также омывался водами Аральского моря, действовала биохимическая лаборатория. В ней проводились научные эксперименты. На животных испытывали биологическое оружие, полученное из штаммов особо опасных инфекционных микроорганизмов (оспа, сибирская язва, туляремия, чума, тиф).

После усыхания моря территория острова соединилась с основной частью суши.

Это чревато тем, что болезнетворные бактерии, которые были похоронены в грунте острова Возрождения в 1992 г., могут быть распространены грызунами и прочими животными. В случае развития подобного сценария регион может пережить не только экологическую катастрофу, но и эпидемию инфекционных заболеваний, большая часть из которых являются смертельными.

Малый Арал

Условное обозначение отдельной части Аральского моря, которая образовалась в результате его высыхания и разделения на 2 водоема. Фактически это солоноватое озеро, которое находится в Кызылординской области, что расположена на территории Казахстана.

Географически Малый Арал находится на севере бывшего моря.

Обеспечение водой осуществляется из бассейна реки Сырдарья. Сформировалось в 1987 г., когда усыхание водоема приобрело уже необратимые последствия. Остановить дальнейшее высыхание Малого Арала и его полное исчезновение, удалось за счет строительства, а затем и ввода в эксплуатацию Кокаральской плотины.

В 2012 г. северная часть Аральского моря, а также русло реки Сырдарья в месте его впадения в водоем, были включены в состав водно-болотных территорий международного значения. С этого времени регион охраняется нормами Рамсарской конвенции.

Дно Аральского моря

В настоящее время донная территория Аральского моря — это скопление солевых отложений. Минерализация почвы достигает 100%.

По своему химическому составу грунты дна бывшего водоема состоят из следующих веществ:

- гидрокарбонат натрия;

- соли азотистых удобрений (селитра, нитроамофос);

- сульфат натрия;

- фосфаты;

- хлорид натрия.

Аральское море (фото до и после экологической катастрофы показывают, что все эти химические вещества, представляют собой кристаллы соли, которые распространяются вместе с порывами ветра и делают регион непригодным для проживания в целом) ранее в своих водах имело 34 вида рыб, из которых не менее 20 промышленного значения.

Все эти токсические элементы уничтожили флору и фауну водоема, так как поступали в море вместе с водами реки Амударья и Сырдарья, которые были насыщены пестицидами из местных сельскохозяйственных угодий. Большая часть из них специализировалась на выращивании хлопка.

Бывшие острова

В период, когда Аральское море было полноводным водоемом, в пределах его акватории находилось 3 больших архипелага, которые считались островными образованиями.

А именно:

Возрождения — бывший остров, который с 2010 г. является полуостровом, так как в связи с обмелением моря, его берега соединились с остальной частью суши, южная часть территории принадлежит Республике Узбекистан, а серверная относится к Казахстану.

Казахстанская часть является непригодной для проживания и ведения, какой-либо деятельности, так как в период с 1942 по 1992 гг. на острове действовал полигон испытания биологического оружия под название «Бархан». В связи с этим почва местности загрязнена инфекционными микроорганизмами различным штаммов.

Барсакельмес — расположен в 180 км на юг от города Аральска, отличается неоднородным рельефом с наивысшей точкой над уровнем моря 108 м в области высокогорного плато, а остальная часть – это волнистая равнина, где в местах соприкосновения с морским дном переходит в солончаки.

климат острова резко континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой.

Кокарал — еще встречается под названием Кугарал, находится на территории Казахстана, островом являлся до 1973 г. и омывался водами залива Шевченко, (площадь местности 273 кв. км, рельеф полупустынный с редко встречающейся растительность, наивысшая точка — гора Даут, высота которой 163 м над уровнем моря, на северном побережье находятся 3 села — Кокарал, Акбасты и Аван).

Аральское море (фото до и после высыхания отображает, что в настоящее время все бывшие острова практически превратились в пустыню Аралкум) может совсем пересохнуть, и архипелаги полностью сольются с материковой частью суши. Их дальнейшая судьба зависит от сохранения прежнего уровня моря.

Заливы

Фото Аральского моря, сделанное до и после экологической катастрофы, показывает, что сегодняшние заливы Аральского моря делятся на те, которые наполнены водой, а также высохшие. Их нынешняя поверхность – это дно с 80-100% минерализацией.

Пока еще существуют следующие заливы:

Залив Шевченко – это северная часть моря, которая входит в состав Малого Арала. Был открыт в 1849 г. исследователем А. Бутаковым после проведения первого научного похода по акватории этого водоема. Изначально залив назывался имени Паскевича, фельдмаршала Российского государства.

Позже был переименован в честь украинского поэта и художника – Тараса Шевченко.

Большой Сарышыганак — залив находится в малой части Арала. Имеет треугольную форму. На северо-восточных берегах залива был возведен город Аральск. На юго-западе находился пролив, окруженный мысами Каратюп и Тригорка. В настоящее время Сарышыганак сильно обмелел и отступил от своих берегов на десятки километров.

Максимальные глубины нынешнего залива достигают 13 м.

Залив Бутакова – протяженность акватории с восточных берегов до их западной части составляла не менее 40 км, а в ширину доходила до 20 км. После усыхания водоема протяженность водного пространства сократилась в 2 раза и в настоящее время составляет 20 км, а в ширину Арал уменьшился на 4 км.

Тушибас – после обмеления моря сформировался в отдельное изолированное озеро, насыщенное минеральными солями. Чернышева – также, как вышеперечисленные заливы, находится в составе Малого Арала, отличается небольшой акваторией.

К высохшим заливам водоема можно отнести Бозколь, Джилтырбас, а также Аджибай. Их возврат возможен, но только в случае восстановления полноводности водоема.

Бывшие порты

Аральское море (фото до и после показывает, что до того, как водоем начал отступать от своих берегов, портовые города Казахстана и Узбекистана являлись экономически процветающими поселениями) ранее имело пассажирские и грузовые порты.

Бывшие порты:

- Аральск – находился в казахском городе с одноименным названием, составлял основу доходной части местного бюджета.

- Муйнак – населенный пункт на территории Узбекистана (13 тыс. жителей), на южном побережье которого располагался порт и пищевой комбинат по переработке рыбы и субпродуктов (являлся градообразующим предприятием и после исчезновения порта пришел в упадок).

- Казахдарья – небольшой городок, расположенный в западной части Узбекистана, в период полноводности Аральского моря образовывал порт и курортную зону, куда приезжали отдыхать туристы со всего СССР.

После обмеления моря в некоторых участках вода отступила от портов на 100 км. Это повлекло за собой тяжелейшие социально-экономические последствия в виде массовой безработицы и оттока трудоспособного населения.

Кладбище заброшенных кораблей – город Муйнак

В окрестностях данного населенного пункта, в районе бывшего порта на протяженности нескольких десятков километров, на суше лежат брошенные корабли. По мере того, как происходило усыхание водоема, судна садились на мель. В конечном итоге оказалось проще их бросить на пустынных берегах, чем заниматься утилизацией.

Сюжет о заброшенных кораблях, оставшихся после исчезновения аральских вод:

В связи с этим бывшая береговая линия города усеяна кораблями различных видов и целевого назначения.

Восстановление всего Аральского моря

Аральское море (фото до и после трагедии показывает, что с конца 80-х гг. руководством республики предпринимались действия по прекращению обмеления моря) пытались уберечь от высыхания. Одним из вариантов решения проблемы было изменение русла реки Сырдарья, чтобы увеличить объем поступающей воды в Арал и постепенно восстановить его акваторию.

Более детальные исследования показали, что подобное решение будет иметь катастрофический результат для экологической системы Западной Сибири.

В конечном итоге восстановительные работы ограничились созданием плотин на базе гидроэлектростанций, которые отбирают часть речных вод Амударьи и Сырдарьи, а затем ведется их сброс в бассейн Аральского моря. За счет этих действий удалось остановить процесс высыхания водоема. Со стороны берегов Казахстана впервые было зафиксировано приближение моря к побережью на 15 км.

Аналогичные ситуации крупных водоемов мира

На земном шаре существуют не менее крупные моря, которых постигла аналогичная судьба высыхания, как и в случае с Аралом, а именно:

- Поопо – крупное бессточное соленое озеро, расположенное на территории Боливии.

- Бонневилль – высохший водоем в штате Юта, США.

- Лобнор – высокогорный водоем в Китае, расположившийся на высоте 780 м (как и в случае с Аралом обмеление произошло по причине сельскохозяйственной деятельности человека).

- Урмия – соленый водоем без наличия стоков, находится на севере Ирана.

- Грум-Лейк – расположено на территории так называемой Зоны 51 в штате Невада, а его высохшее и ровное дно используется для испытаний посадочных характеристик бомбардировщиков армии США.

- Фучино – озеро в Италии, которое обмелело еще в 1875 г. по причине орошения его водами сельскохозяйственных угодий, находящихся на восточных окраинах Рима.

История показывает, что без вмешательства человека крупные водоемы, имеющие подпитку водой из рек, крайне редко мелеют и полностью исчезают с карты Земли. Основная причина гибели локальных экосистем – это промышленная и сельскохозяйственная деятельность.

Интересные факты и цифры

Мало кто знает, что Аральское море имеет свои особенности, которые заключаются в следующих интересных фактах:

- бывшая площадь акватории водоема такова, что на ней могли бы разместиться одновременно 2 таких европейских государства, как Бельгия и Нидерланды;

- на высохшем дне археологи находят следы древних городов, существовавших в X-XI вв, что вводит ученых в замешательство, так как неизвестно, почему произошло их затопление;

- на бывшем шельфе Аральского моря сосредоточены большие запасы газа, состав которого отличается химической чистотой и минимальной примесью углеводородов;

- в морозную зимнюю погоду над сохранившимися водами Арала образуется снежный эффект (сочетание паровых облаков, образование которых характерно исключительно для данного водоема).

При наличии достаточного финансирования исследовательские группы могли бы сделать еще много удивительных открытий и разгадать загадки, которые хранит в себе побережье и донная часть Аральского моря.

Путешествия к Аральскому морю

Учитывая непростую экологическую обстановку региона, территории в окружности бывшей акватории Аральского моря не привлекают большое количество туристов. На сегодняшний день существует один маршрут для путешественников, который позволяет в рамках одного тура посетить сразу все местные достопримечательности.

Туристическая программа включает в себя поездку по следующим объектам:

- Вылет из Ташкента в Нукус, откуда путешественников везут на автомобиле по рыбацким селам Аральского моря, посещают озеро Судоче, идет общение с местными жителями, которые в период полноводности водоема занимались промысловым выловом рыбы.

- Плато Устюрт и его каньоны – образовалось в результате разрушения береговой линии после отступления морской воды (проводится экскурсия и пешая прогулка по ущельям измененного берега).

- Аралкум – туристов везут на 150 км вглубь соляной пустыни, которая фактически является дном Аральского моря, у путешественников появляется возможность собственными глазами увидеть апокалиптические пейзажи, на месте которых еще 50 лет назад было море, насыщенное десятками видов рыб и разнообразной флорой.

- Аральское море – к вечеру туристическая группа приезжает на побережье Малого Арала, где разбивает палаточный лагерь, разжигается костер и готовится ужин (по желанию можно поселиться в комфортабельные юрты).

- Кунград – это древнейший город, названный в честь одноименного тюркского народа, в который туристы отправляются сразу же после ночевки и завтрака.

По завершению просмотра фотографий Аральского моря, сделанных до и после обмеления, завершающим этапом тура является возвращение в Нукус с последующим авиаперелетом в Ташкент. Со столицы Узбекистана путешественники могут отправляться в родные города и страны.

Стоимость данного тура составляет 350 долларов США, а в случае найма гида цена увеличивается еще на 150 долларов. Общая продолжительность путешествия – 3 дня и 2 ночи.

Оформление статьи: Е.Чайкина

Источник