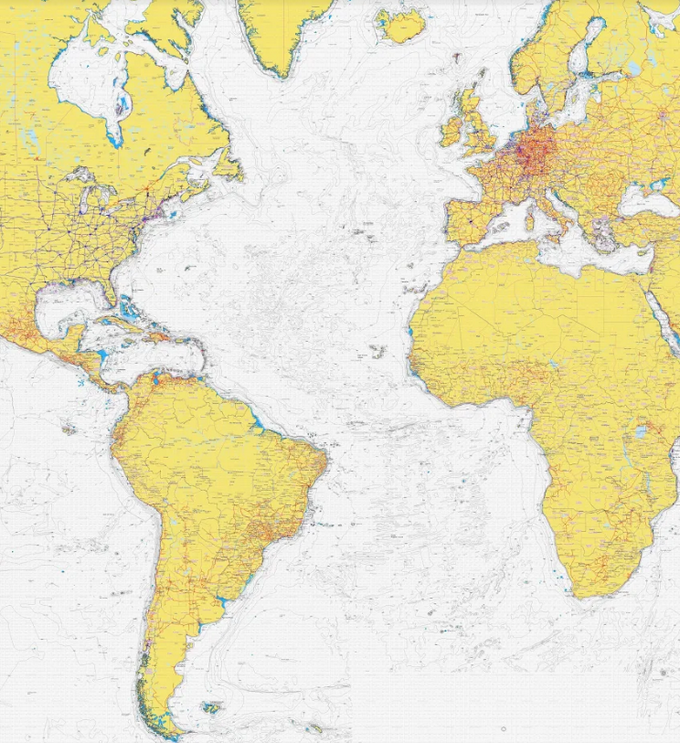

- Карта глубин Атлантического океана

- Расположение и описание атлантического океана

- Географическое расположение

- Береговая линия

- Характеристики Атлантического океана

- Объем и площадь водоема

- Максимальная и средняя глубина

- Геологическое строение

- Донный рельеф

- Теплые и холодные течения

- Полезные ископаемые

- Исследования водоема

- Интересные факты об Атлантическом океане

Карта глубин Атлантического океана

Атлантика — второй по величине океан на Земле. Вытянутый в меридиональном направлении почти на 15 тыс. км между Америкой на Зап. и Европой и Африкой на зап. С сев. обмежований о-вами Гренландией и Исландией, с юж.- Антарктидой. Площадь 91,6 милл. км2, с островами — 92,7 млн. км2. Объем водной массы Средняя глубина океана 3602 м, максимальная — 9207 м. Береговая линия больше расчленена в сев. полушарии, где в основном сосредоточены моря А. а. и крупные заливы (Бискайский, Гвинейский и др.). Больше море в юж. полушария — Уэдделла у берегов Антарктиды.

Внутренние и окраинные моря занимают бл. 15 млн. км2 (16% поверхности А. а.). Островов в А. а. немного. Основные из них имеют материковое происхождение (Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Антильские) и лежат вблизи берегов. Острова открытой части океана преимущественно вулканические — Азорские, Тристан-да-Кунья, Св. Елены, Буве и др. Характерная особенность рельефа дна А. а.- развитая материковая отмель (шельф), что занимает 8,6% общ. площади океана. С сев. на юж. А. а. протягивается Срединно-Атлантический хребет. Рядовые глубины над хребтом 3000л, он расчленен рифтовою долиной, глубина которой относительно смежных зон достигает 2000 м. Хребет разделяет А. а. на два большие бассейны. В рамках каждого из них выделяются глубоководные впадины (бл. 6000 л»), разделенные подводными поднятиями и хребтами. Наиболее крупными впадинами являются сев.-Американская, Зеленого Мыса, Канарская, Бразильская, Аргентінська, Атлантико-Антарктическая. Бл. 0,8% всей площади А. а. приходится на глубоководные желоба с глубинами более 6000 м. Подводные хребты и поднятия (Бермудське, Риу Гранди, Пара и др.) имеют пересекающиеся глубины бл. 1000 м. Вершины подводных хребтов местами выступают на поверхность, образуя острова. Большую часть дна впадин и склонов хребтов (65%) покрывают карбонатные осадки Кремнистые осадки (диатомовый ил) занимают 10% площади дна, осадки полигенного происхождения, гол. чин. красные глины -25%.

Толщина осадочного слоя составляет прибл. 1 км в зоне шельфа, 2-3 км на материковом склоне и 1-1,5 км на равнинных участках глубоководных впадин. Климат А А. определяется его положением во всех климатических поясах — от экваториального до арктического на сев. и антарктического на юж. и действием осы. областей низкого и высокого давления — Азорского и юж.-Атлантического барометрических максимумов и Исландского и Антарктического минимумов. Средняя температура воздуха в августе изменяется от +28° у Антильских о-вов до +7° в Датской проливе и -28° в районе моря Уэдделла; в феврале — от 27° на экваторе до -8° у берегов Гренландии и -12° в районе моря Уэдделла. В приэкваториальных широтах расположена полоса низкого давления, здесь преобладают штиль и пассаты. В тропических широтах Сев. полушарии летом и осенью возникают т. из. вест-индские ураганы (в западной части океана). В умеренных широтах, в частности Юж. полушария («ревущие сороковые» широты), развиваются сильные штормы, особенно зимой.

Гидрологический режим. а. обусловлено в основном климатическими условиями и водообменом с прилегающими океанами. Т-ра поверхностного слоя воды зависит гол. чрш. от широты местности и системы течений. В среднем она составляет ок. +17°, наибольшая + 28, +29°, наименьшая — 1,4-1,8°. Соленость вод А. а. изменяется от 32°/00 до 37,5°/00 в открытых районах тропических зон. Приливы в А. а. имеют характер поступательной волны цикла, которая распространяется с юж. на Нн. В открытой части океана высота их бл. им, в заливе Фанди известные приливов до 18 м (макс. высота для Мирового ок.). Лед в виде береговому припаю известный в Антарктике; в сев. части А. а. он образуется в внутр. морях умеренных широт. В открытом океане распространены плавучий лед и айсберги выносятся течениями в средние широты. В сев. части А. а. преобладает циркуляция поверхностных вод за стрелкой часов. течение Гольфстрим и его продолжение — Северо-Атлантическое течение, юж. часть круговорота составляют сев. Пассатное, зап.- Антильского течения. На юж. от 10° сев. ш. проходит (Экваториальная) противоток, на юж. от 5° сев. ш.- юж. Пассатное течение, которое вместе с Бразильской, Бенгельською и Зап. Ветров течениями составляют юж.-атлантический круговорот, направленный против часовой стрелки. Под водами Сев. Пассатного течения существует мощное течение, направленное с Зап. на зап. — противотечение Ломоносова.

Растительность и животный мир в тропической зоне отмечается разнообразием видов, но ограниченным количеством особей, в умеренной и холодной зонах — наоборот. Донная растительность, распространенная в прибрежной зоне в глубь. 100 м, представлена бурыми, зелеными, красными водорослями, а также цветочными растениями (фи-лоспадикс, зостера, посейдонія). Наибольшего развития донная растительность достигает в холодно-умеренной и умеренной зонах А. а. Фитопланктон состоит из одноклеточных водорослей (более 200 видов) и развивается в глубь. 100 м на всей площади океана. Зоопланктон (гол. чин. веслоногі ракообразные и моллюски) населяет всю толщу воды. В умеренных и холодных широтах водятся киты и ластоногие, из рыб — сельди, тресковые, камбаловые и др. в теплых водах — медузы, крабы, различные акулы, летающие рыбы, морские черепахи, кит кашалот тому подобное. Наибольшее развитие жизни наблюдается в смежных с полярными и умеренными областями зонах, которые являются осн. пром. районами. Глубоководная фауна А. а. представлена губками, кораллами, иглокожими, ракообразными, рыбами и др, история исследования. В первый период исследования А. а. (до 1749) вследствие плаваний древних народов (финикийцев, карфагенян, греков, римлян), а впоследствии испанцев, португальцев, англичан Бы. Диаш, Х. Колумб, Дж. Кабот, Васко да Гама и др.) был собран материал о распределении суши и моря в этой части земного шара. В течение 1749-1872 проведены первые измерения т-ры воды на разных глубинах (Г. Эллис, Дж. Кук, И. Ф. Крузенштерн), составлена карта Гольфстрима (Б. Франклин), карту глубин сев. части А. а. др. Третий период изучения А. а. связан с организацией комплексных океанографических исследований на специально оборудованных кораблях»Челленджер» (Великобритания; 1872-76), «Витязь» (Россия; 1886-89), «Метеор» (Германия; 1925 — 38),Большое значение имеют океанографические исследования советов. ученых (на судах «. Ломоносов», «Седов», «Экватор», «Академик Вернад-ский», «Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев» и др.).

А. а.- важный узел экономических и стратегических морских сообщений. На А. а. приходится свыше 65% грузооборота мирового судоходства и бл. 40% мирового вылова рыбы.

А. а. имеет значительные запасы минеральных ресурсов. На материковых шельфах Мексиканской и Бискайского заливов, Северного, Средиземного и Карибского морей добывают нефть, — серу, вблизи а. Ньюфаундленд — залез. руду, у побережья Юж. Африки — алмазы и тому подобное. Отложения, покрывающие дно океанических впадин, содержащих желез. конкреции. К бассейну Атлантического океана относится и Черное море, единственное курортное море России.

Источник

Расположение и описание атлантического океана

Атлантический океан занимает второе место в мире по площади после Тихого. Изучение водной поверхности, рельефа и глубин продолжается даже сейчас. Также постоянно обновляются сведения о течениях, климатических условиях и др.

Географическое расположение

Согласно принятой классификации, водоем находится между 4 материками, причем сразу в обоих полушариях: Евразией, Африкой, Южной и Северной Америкой. В южном направлении он доходит до прибрежных районов Антарктиды.

По географическому положению Атлантический океан имеет общие границы с другими — Индийским, Северным Ледовитым и Тихим.

Береговая линия

Линии водоема, согласно принятому обозначению, следующие:

- от Скандинавии до севера Исландии, далее Баффинова Земля, берега Гренландии и полуостров Лабрадор;

- от юга африканского материка до Антарктиды;

- от берега Южной Америки (южная часть) до Антарктического полуострова.

Береговая линия водоема различается:

- в южном направлении — относительно одинаковая и ровная;

- в северной части — изрезанная, поэтому образовались многочисленные заливы, острова и моря.

Из самых больших участков суши — Куба, Ирландия, Гренландия, Великобритания, Исландия. Многие острова — вулканического происхождения.

Характеристики Атлантического океана

Краткая характеристика сводится к следующему:

- соленость воды — 35% (средний показатель, поскольку в разных частях океана может отличаться);

- температура — около экватора 25-27°C, в самой южной и северной части 0°C;

- климат — различный, поскольку водоем расположен во всех климатических зонах и изменяется с севера на юг.

Характерна большая территория водосборного бассейна и множество подводных котловин, возвышенностей и хребтов.

Объем и площадь водоема

Площадь Атлантического океана составляет 91,66 млн км² (около 17% занимают заливы и моря). Общий объем воды — 329,66 млн км³.

Максимальная и средняя глубина

Средний показатель глубины в океане составляет 3736 м. Самая глубокая точка — 8742 м (измерено в желобе Пуэрто-Рико, отличающемся сейсмической активностью; там же расположен и действующий вулкан).

Геологическое строение

Океан появился в юрский период после распада континента Пангея. В геологическом строении водоема выделяют подводную окраину материков, ложе, срединно-океанический хребет. Переходная зона имеет слабую выраженность.

Отличительная черта окраины севера Америки — шельфовая зона, которая занимает свыше 10% всей площади океанического дна. Она расширяется (до 400 км) в северо-западном направлении — у берегов Шотландии, Гренландии, Лабрадора. Этот район отличается глубоководными желобами, реликтовыми формами ледникового рельефа, каньонами.

С восточной стороны Флориды к шельфу присоединяется подводное плато Блейк, на котором четко выражен материковый склон. Последний начинается на глубине 200 м, отличием считается большое количество каньонов.

К подводной окраине севера Америки, в юго-восточном направлении от Флориды, относятся Багамские острова и банки. Для северной стороны характерен широкий шельф с отмершими коралловыми постройками.

На всей протяженности четко выражается равнина материкового подножия, которая осложнена выступами вулканических хребтов. В отдельную структуру выделяют Фолклендское плато.

Для подводной окраины Скандинавии характерен узкий шельф с прибрежной выровненной частью. Равнина отличается стрендфелтом, образована после воздействий морозного выветривания, волн и приливов.

В шельфовой зоне Северного моря идет чередование пологих возвышенностей и впадин, глубина которых начинается с 50 и заканчивается 300 м. В прибрежной части проявляются длинные песчаные гряды. Материковое подножие на европейском протяжении имеет незначительное расстояние и характеризуется толщей осадочных пород.

Для африканского шельфа характерна малая ширина. Наибольшее значение выявлено у Сьерра-Леоне, Гвинеи. Материковый склон континента практически везде проявляется крутым уступом, а в южном направлении от линии экватора расчленен каньонами.

Материковое африканское подножие характеризуется сложным строением. К северу от Канарских островов находится гористый рельеф, отличающийся вулканическими хребтами. Для этой зоны характерны частые извержения, широкое развитие базальтовых лав. Действующие вулканы в большом количестве расположены у подводного основания о. Зеленого мыса.

Для переходной области характерны 3 зоны. Первая из них — море Скотия, выражена слабо.

Остальные — более четко:

- Средиземноморская. Отличается преобладанием материкового типа земной коры. Отсутствуют глубоководные желоба, однако есть их реликты (например, Эллинский желоб с глубиной свыше 5 км). Котловины чередуются с подводными горами либо массивами суши.

- Карибская (Антильская). Отличается множеством островных дуг с разным возрастом. Характерны отдельные котловины (Юкатанская, Гренадская), максимальная глубина которых до 5 км. Они отделяются подводными хребтами. Также в переходной части Карибских островов наблюдаются глубоководные желоба.

Отличительной чертой водоема считается Срединно-Атлантический хребет, который тянется на 17000 км в центральной части океана от о. Буве в южной до Исландии в северной зоне части. На этой территории часто фиксируются землетрясения и вулканические извержения. Особенность — поперечные разломы, среди которых Атлантис, Сан-Паулу и др.

В обоих направлениях от Срединно-Атлантического хребта располагается ложе водоема со средней глубиной 4-6 км. В западной части максимальное значение достигает 8 км и выше, а в восточной — около 7,3 км.

Донный рельеф

Средняя глубина материковой отмели составляет 80-220 м, однако значение варьируется в пределах 45-60 м около м. Хаттерас до 250-300 м на мысе Уэдделл.

Ширина — от 20 км рядом с Пиренейским полуостровом до 100 и выше километров возле Ньюфаундлендской банки.

У побережья континента Антарктида особенностью считаются шельфовые ледники. В более низких широтах основание ровное, с поперечными долинами и каньонами.

Средний уклон материкового склона водоема равен 1-2°, однако наблюдаются показатели до 20° рядом с французским берегом и Багамами. Высота варьирует от 1-1,5 км около Ирландии до 7,5 км в зоне желоба Пуэрто-Рико.

Поверхность склона часто пересекается уступами, террасами и продольными каньонами. У подножия находятся холмы до 250-300 м в высоту и мелкие долины.

Хребет разделяет 2 зоны. На запад от него расположены котловины:

- Гвианская (4,7 км);

- Северо-Американская (6,5 км);

- Ньюфаундлендская (4,5 км);

- Лабрадорская (средняя глубина 3,5 км);

- Бразильская (5,2 км);

- Аргентинская (5,5 км).

В восточном направлении Атлантики также находятся котловины:

- Западно-Европейская (4,5 км);

- Канарская (5,5 км);

- Сьерра-Леоне (5 км);

- Гвинейская (4,8 км);

- Ангольская (6 км);

- Капская (5 км);

- Иберийская (5,6 км);

- котловина Зеленого Мыса (5,4 км).

В южной части расположена Африкано-Антарктическая котловина. Донный рельеф у подножия Срединно-Атлантического хребта занят абиссальными холмами. Сами котловины чередуются поднятиями (Бермудское, Роколл), хребтами (Ньюфаундлендский) и т.д.

Подводные горные массивы в основном расположены тоже рядом со Срединно-Атлантическим хребтом. Большое количество возвышенностей наблюдается в северном направлении от Бермудских островов, в Гвинейском заливе.

Глубоководные желоба, среди которых Кайман (7 км), обнаружены рядом с островными дугами. Романш (около 7,8 км) считается крупным разломом. Склоны глубоководных желобов — от 10° до 18° и выше. Сам донный рельеф в этом районе относительно плоский.

Теплые и холодные течения

В Атлантике обнаружено несколько течений.

Среди теплых выделяют:

- Бразильское. Имеет 2 главных и 1 побочный потоки. Начало — у Сомали. Побочный происходит с Восточно-Африканского плоскогорья, протекает рядом с Тристан-да-Кунья и заканчивается на 20-й параллели.

- Северно-Пассатское (берет начало у северной части Срединно-Атлантического хребта). Главный поток проходит рядом с Антильскими островами в южном направлении и заканчивается в Мексиканском заливе. Остальные 2 ответвляются на 20-й параллели, причем 1 из них образует Антильское течение, перетекающее в Гольфстрим.

- Гвианское. Начинается в Бразилии и заканчивается в Карибском море.

- Гвинейское. Протекает от прибрежной части Гвинеи.

- Гольфстрим. Берет начало в море Саргассово и включает 2 потока. Первый составляет Северо-Атлантическое течение, которое заканчивается между Исландией и Великобританией, а второй — уходит влево и огибает Гренландию.

- Ангольское. Начинается в Гвинейском заливе. Главный поток почти достигает южных тропиков.

- Южно-Пассатское. Обратно Гвинейскому.

В Атлантике присутствуют и холодные течения:

- Лабрадорское. Включает 2 потока. Главный берет начало в Лабрадорском море, проходит по восточному побережью Северной Америки и оканчивается рядом с Флоридой. Еще поток начинается и заканчивается в том же море.

- Течение западных ветров. Начало — южная точка Америки, далее поток уходит в Индийский океан.

- Мальвинское. Считается ответвлением предыдущего, проходит с восточной стороны Америки.

- Бенгельское. Тоже ответвление течения Западных ветров. Заканчивается с южной стороны о. Святой Елены.

- Канарское. Тоже включает в состав 2 потока. Больший из них начинается в Бискайском заливе, протекает рядом с Канарскими островами, Зеленым Мысом и заканчивается с южного направления рядом с Дакаром. Еще поток начинается у Гибралтара, проходит у африканского побережья и заканчивается с восточной стороны о. Зеленый Мыс.

Полезные ископаемые

В Атлантике добывается много полезных ископаемых.

Среди основных следующие:

Кроме того, на африканском шельфе добывают алмазы.

Исследования водоема

Исследования Атлантического океана ведется давно.

Выделяют 4 этапа изучения:

- С древних времен до XV в. Первые упоминания о водоеме есть в документах I тысячелетия до нашей эры. Греческие, египетские, финикийские мореплаватели хорошо изучили прибрежные районы. Сохранившиеся карты содержат сведения с указанием глубин, размеров проломов, описанием основных течений и местоположением опасных районов.

- XV-XVII в. Это время открытий. Ученые продолжают исследовать Атлантический океан, который становится главным торговым путем. Васко да Гама в 1498 г. обошел на корабле Африканский континент и открыл новый путь в Индию. Кроме того, Христофор Колумб совершает 3 похода к побережью Америки (1493-1501 гг.). В этот период выявляют Бермудские аномальные зоны, открывают многочисленные потоки и течения, составляют глубинные карты и прописывают сведения о температурном режиме в разных частях Атлантического океана, дают характеристики донного рельефа.

- XIX — начало XX в. В этот период проходит углубленное изучение Атлантики специалистами в области физики, биологии, химии. Идут исследования геологической составляющей. Кроме того, тогда же составляется подробная карта течений и изучается дно, чтобы проложить кабель между Европой и Америкой под водой.

- 1950-е гг. и далее (изучения продолжаются даже сейчас). Углубленно изучается климатическая составляющая в различных частях водоема, выявляются глобальные и экологические проблемы. Ведется добыча полезных ресурсов, морепродуктов и т.д.

Интересные факты об Атлантическом океане

Интересных фактов об Атлантике много. Например, в центральной части Белизского барьерного рифа под водой находится пещера, которая называется Большой Голубой дырой. Глубина достигает 120 м.

Отличительная черта — там же расположена серия мелких гротов, которые связываются тоннелями. В океане находится и единственное в мире безбрежное море — Саргассово. Его границы — это океанические потоки.

Кроме того, в океане есть таинственное место — Бермудский треугольник, с которым связано много тайн и исчезновений судов.

Источник