Рождение Азовского моря

геологическая история

Очень и очень давно существовал обширный океанический бассейн — Паратетис. Чрезвычайно большой широтно вытянутый водоём состоял из альпийской, карпатско-балканской, крымско-кавказско-аральской частей. Сложные и труднопознаваемые геологические процессы приводили к резким колебаниям уровня моря, наступлениям на сушу и отступлениям — трансгрессиям и регрессиям.

В процессе развития Паратетиса его восточная крымско-кавказско-аральская честь отделилась от лежащих гораздо западнее водоёмов. Осадки этого бассейна — восточной ветви Паратетиса — зафиксированы на значительных площадях юга СНГ и, в частности, на территории южной части Украины. К началу последнего (четвертичного) периода развития Земли (он начался миллион лет назад и продолжается поныне) море отступило с огромных территорий современной суши, оформилась чаша Чёрного моря, реликты Паратетиса распались на ряд обособленных водоёмов, на месте современного Азовского моря образовался водоём, являвшийся его предшественником.

Издавна интересовала специалистов геологическая история Азово-Черноморского бассейна и всего Понто-Каспия в четвертичное время. Многие известные учёные — Н. И. Андрусов, А. Д. Архангельский, П. В. Фёдоров, Г. И. Попов, Г. И. Горецкий, Г. И. Молявко, Л. А. Невесская, В. Н. Шелкопляс и другие — трудились над её воссозданием. Во второй половине двадцатого столетия особенно много внимания уделил этому вопросу П. В. Фёдоров. В основном согласно его данным и излагается нами история Азовского моря. Исследования Керченского пролива, выполненные Институтом геологических наук АН УССР, позволили дополнить ряд сложившихся представлений, ибо пролив явился тем своеобразным звеном, связующим и Азовское, и Чёрное моря, которое позволяет наглядно фиксировать развитие и первого, и второго.

К началу четвертичного периода на юге СНГ, в области Понто-Каспия, уцелело два крупных водных бассейна — Палео-Каспийский и Палео-Азово-Черноморский, временами соединявшихся между собой по проливу, располагавшемуся в современной долине реки Маныч.

Мнения учёных о палеогеографической ситуации в начале четвертичного периода разноречивы. Многие специалисты полагают, что в этот период — в чаудинский век — море отступило с территории Азова. Другие считают, что регрессия предшествовала чаудинскому веку, а именно тогда имела место небольшая чаудинская трансгрессий, и на месте Азовского моря существовал водоём, меньший, чем современное Азовское море. В начале века он был пресноводным, затем солёность возросла.

Есть факты, указывающие на существование Манычского пролива, связывавшего чаудинский (азово-черноморский) и бакинский (так принято называть Каспийское море этого временного периода) водоёмы. Уровень бакинского водоёма был намного выше уровня чаудинского моря, о чём можно судить по сохранившимся береговым террасам. Поэтому из Каспия вытекал мощный поток, и по Манычскому проливу, попадая в Азовское море, проникал через Керченский пролив в Чёрное море, а отсюда — в Средиземное. Вместе с каспийской водой в чаудинском бассейне оказывалась бакинская (каспийская) фауна.

Чаудинский век продолжался около 250 тыс. лет. В послечаудинское время (а это почти 400 тыс. лет) море отступило внутрь пределов современного Азовского моря, затем произошла новая большая трансгрессия Понто-Каспия. Это очередное наступление моря приходится уже на следующий — древнеэвксинский век четвертичного периода, продолжавшийся примерно 100 тыс. лет.

Уровень древнеэвксинского моря не оставался неизменно постоянным, несколько раз изменяясь из-за частых регрессий и трансгрессий. В конце века акватория древнеэвксинского моря в азовской части превышала современные контуры. Огромный приток как каспийских (по Манычскому проливу), так и речных вод привёл к размыву береговой зоны и уничтожению ранее отложившихся чаудинских отложений. Мощный поток азовских вод в Чёрное море вызвал размыв чаудинских отложений по берегам Керченского пролива. На берегах остался лишь их небольшой останец.

Интересна фауна моллюсков в азовской части древнеэвксинского моря. Здесь встречаются солоноватоводные формы, есть пришельцы из Каспия, есть редкие средиземноморские формы. Однако общее опреснение Азовского и Чёрного морей препятствовало, очевидно, широкому проникновению характерных для морей нормальной солёности средиземноморских моллюсков.

Что произошло после древнеэвксинской трансгрессии, ещё не совсем ясно геологам. Многие допускают в качестве последующего этапа существования узунларского века и узунларской трансгрессии. Другие предполагают, что после частичной регрессии древнеэвксинский водоём сменился карангатским. В карангатский век Азовское море вновь двинулось на берега и заняло акваторию, несколько превышающую современную.

Жаркий климат, средиземноморская фауна — всё свидетельствовало о маловодности впадавших сюда рек, о высокой солёности вод — до 30 промилле (солёность морской воды определяется в промилле — количеством граммов солей в 1000 граммах морской воды, прим. авт.) в южной части, — а также об отсутствии связи между Каспием и Азовом. Уровень Карангатского моря превышал теперишний. Карангатский век продолжался приблизительно 50 тыс. лет.

В его конце, когда началось отступление моря, по Манычскому проливу возобновился сброс каспийских вод. Затем оно ушло с азовской территории, и на месте акватории возникла болотистая равнина. Среди болот текли полноводные реки, щедро питаемые талыми ледниковыми водами — Палео-Дон, Палео-Кальмиус, Палео-Берда, Палео-Корсак, Палео-Молочная и другие. Реки выносили огромные массы твёрдого стока, чаще всего песков. На месте древних русел остались мощные песчаные тела, зафиксированные в илистых осадках и лёссовых толщах.

Эти так называемые аллювиальные (речные) отложения позволяют проследить древнюю речную сеть на дне Азовского моря. В послекарангатский период на только осушилась Азовская акватория, но и понизился уровень Чёрного моря — примерно на 70, а возможно и больше метров. Последнее утратило связь со Средиземным морем, перестало быть проточным. Пересохли Босфор и Дарданеллы, Керченский пролив превратился в обобщённую устьевую зону Палео-Дона и других азовских рек. Всё более древние отложения — чаудинские, древнеэвксинские, карангатские — подверглись ещё раз мощному размыву, сохранившись лишь в виде небольших останцов. В Керченском проливе образовались внушительные массы кварцевых аллювиальных песков, возникла огромная выступающая в Чёрное море палео-дельта.

Примерно 25 тыс. лет минуло с тех пор, как начался последний этап развития Азово-Черноморского бассейна. Вследствие таяния ледников в бассейны Азовского и других морей стали поступать внушительные массы пресной воды. Уровень моря повысился, началась новоэвксинская трансгрессия. Вначале по речным долинам, а затем повсеместно море повело наступление на сушу. Азовский регион вновь превратился в морское дно. Весь морской бассейн занимал несколько меньшую площадь, чем современное море. Связь Чёрного моря со Средиземным восстановилась, в последнее вновь сбрасывались черноморские воды. Временами налаживалась связь Каспия и Азова по Манычскому проливу, особенно в те периоды, когда уровень Азовского моря превышал нынешний. Манычский пролив исчез несколько тысяч лет тому назад. Тогда же Азовское море вошло в свои современные берега, установилась современная климатическая обстановка.

Часто возникает вопрос о происхождении западного залива Азовского моря — Сиваша. Впервые о нём упоминает римский историк Страбон (1-й век до нашей эры): «Здесь находится перешеек шириною в 40 стадиев (1 стадия — 117 метров, прим. авт.), отделяющий так называемое Гнилое озеро от моря и образующий полуостров, называемый Таврическим и Скифским. Некоторые, впрочем утверждают, что ширина перешейка равна 360 стадиям. Гнилое озеро, как говорят, имеет ширину даже четыре тысячи стадиев и составляет западную часть Меотиды, с которой оно соединено широким устьем. Оно очень болотисто и едва судоходно для сшитых лодок, так как ветры легко открывают мели и затем снова их наполняют водою, так что эти болота непроходимы для более значительных судов. В этом заливе есть три острова, а вдоль берега — мели и немногие подводные камни».

По мнению учёных-литологов М. Ф. Стащука и В. А. Супрычёва, в своём современном виде Сиваш возник совсем недавно, примерно в 1100-1200 годах. Ранее это были подводные бары и острова, упоминаемые Страбоном. Мощность отложений Арабатской стрелки невелика и подтверждает вывод о её недавнем генезисе. Надо сказать, что геологическая история Азовского моря ещё во многом непознана, и исследования акватории пополнят знания в этой области.

Азовское море выработало себе довольно сложное ложе, заполненное достаточно мощным, особенно в южной части, чехлом четвертичных отложений. Он как бы объединяет разнохарактерные и разновозрастные геологические структуры фундамента из более древних отложений. На севере четвертичные осадки Азовского моря перекрывают: кристаллические породы Приазовского кристаллического массива; северную зону Причерноморской впадины; систему причерноморских прогибов (Северо-Крымский, Северо-Азовский, Ейский); Средне-Азовское поднятие (вал); Индоло-Кубанский прогиб. Современные процессы осадконакопления во многом унаследованы от предыдущих геологических эпох.

Известные исследователи Азовского моря Ю. П. Хрусталёв и Ф. А. Щербаков подсчитали: ежегодно в Азовском море выпадают в осадок 52,38 млн. тонн седиментационного материала, в том числе терригенная (обломочная) часть — 32,53 млн. тонн (62,1%) и биогенные продукты — 19,85 млн. тонн (37,9%). Терригенный материал выносится реками, главным образом Доном и Кубанью, возникает за счёт береговой зоны и морского дна, в меньшей мере — за счёт эолового привноса. В итоге налицо очень сложное размещение донных осадков.

Здешние геологические процессы значительно более доступны для изучения, нежели в других морях. Вот почему исследования Азовского моря являются разработкой своеобразной модели, применимой при изучении более глубоководных и менее благоприятных для этой цели морей.

Источник

Азовское море древняя история

Античный период моря

В I тысячелетии до н. э. на азовских берегах обитали меоты, киммерийцы, скифы.

Древнеримский географ Страбон, живший в конце I в. до н. э. и до 24 г. н. э., утверждал, что на месте нынешнего Таманского полуострова существовали небольшие острова: Киммерийский, Малый Кандаур, Большой Кандаур, Фанагорня и Гермонасса, на одном из которых в VI-IV вв. до н. э. обитало меотское племя — синды.

Племена медно-каменного и бронзового веков объединялись в союзы, самым сильным из которых оказался киммерийский (рис. 1) * . Воинственные походы киммерийцев потрясли рабовладельческие страны Ближнего Востока и Малой Азии.

* ( Приложение с рисунками смотри в конце книги.)

Рис. 1. Историко-этническая карта-схема античного Причерноморья

В начале Железного века (конец VIII в. до н, э.) в северное Причерноморье вторгаются скифские племена, вытеснившие киммерийцев.

Впервые краткое описание Черного и Азовского морей сделал Гекатей Милетский (546-480 гг. до н. э.) в сочинении «Землеописание», предшествовавшем деятельности отца истории Геродота.

Греческий историк Геродот, живший в V в. до н. э., оставил подробный рассказ о скифах.

«Страна скифов представляет собою богатую травой и хорошо орошаемую равнину. У скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища — в кибитках. Во всей скифской земле не встретить деревьев». «Бык сам себя варит» — мясо животного и котле, его кости — под котлом.

«Скифы — кочевники, пастухи, воины», — так охарактеризовал их Геродот. Скифы — дети степей, прирожденные скотоводы. Скифам «благоприятствует их земля и содействуют реки». Их племена обитали на степной полосе протяженностью более 7000 км от Днестра до Алтая.

Предметы скифской культуры найдены современными археологами и на территории Ростова, Аксая, у пос. Койсугского, в г. Мелитополе, в северо-западном Приазовье.

— Курган раскопали в 1954 г., — пояснил мне пожилой рабочий В. Е. Гузенко на усадьбе Георгия Георгиевича Мозгового, что на улице Первомайской, 51, пос. Юровка, ныне Мелитопольского пригорода. — Захоронение скифского вождя, знатной скифитянки, ее прислуги и скифских коней досталось ученым Украинской АН, а мне — камка — морская трава, — с добрым юмором закончил мой собеседник. *

* ( Макет скифского захоронения экспонируе в Мелитопольском краеведческом музее.)

Скифы умели прочно строить курганы. Шестиметровая шахта захоронения вождя, заканчивающаяся полусферической камерой, послойно перекрыта гранитными глыбами и камкой. Этим же наполнителем надежно закрыт и вертикальный доступ, слегка изогнутый в сторону низкой и продолговатой камеры с двумя последовательными отсеками с останками прислуги и госпожи. Над шахтами и ямным захоронением скифских коней между ними также слоями, но из земли и камни, возведен устойчивый от оползания курган. Каждый слой камки, по толщине достигая 40 см, был тщательно спрессован временем тысячелетий, внешне напоминал тонкую древесную стружку, пропитанную известью. Блоки античной камки продолжают жить в стенах домика В. Е. Гузенко, а на месте раскопа врыт железобетонный столбик с надписью на чугунной литой доске: «Украинская ССР. Памятник археологии «Курган».

Скифы пробыли на мировой арене 1000 лет. К концу своего существования они потерпели страшное ‘Поражение в войне с македонским царем Филиппом II; проигрывают битву за битвой в Крыму грекам и оказываются зажатыми на небольшом клочке крымской степи.

В III в. н. э. скифы перестали существовать. Но как народ они не исчезли бесследно. Скифские племена, обитавшие у Дона: И’ Азовского моря, продолжают существовать как народность аланов.

Во время великого переселения народов в IV-V вв. н. э. часть аланов прошла всю Европу до Франции и Испании, часть их осела в предгорьях Кавказа и ныне известна как осетины.

Пять веков жили скифы на азовских берегах (VIII в.-III в. до н. э.). «Кибитки номадов, (кочевников) сделаны из войлока и прикреплены к повозкам, на которые они живут. Вокруг кибиток пасется скот, мясом и молоком которого они питаются. Скифы следуют за своими стадами, выбирая всегда местность с хорошими пастбищами, зимой в болотах около Меотиды, а летом на равнинах», — так описывал быт скифов Страбон.

В III в. до н. э. с востока на Дон вторглись близкие к скифам по языку и культуре сарматские племена.

Многочисленные археологические находки в скифских и сарматских курганах свидетельствуют о тесных торговых связях этих народов с Грецией и Римом.

. Гулкие залы Херсонесского музея на окраине Севастополя. Огромная рельефная карта тех мест, где некогда обитали тавры — в Крымских горах; скифы — в степях Крыма и северного Приазовья; славяне — на Днестре и Приднепровье. Голубая стрела от эгейских берегов Византии, возникшей на руинах Римской империи, через Понт Эвксинский — «Гостеприимное море» — устремляется к заманчивым берегам Крыма. У скал Хереснесекого мыса — Византийского форпоста в Крыму — она делает поворот к востоку, к Боспору киммерийскому и далее через море меотов к далекому Танаису, городу на одноименной реке вблизи моря.

Греки пришли на берега Крыма как заморские гости (купцы). Торговля со скифами была обоюдовыгодным делом. По берегу Понта от Херсонеса до моря меотов возникли греческие города Нимфей, Тиритака, Илурат, Фанагория, Кимерик, Китей, Мирмекий, Порфмий, Пантикапей. Кроме греков, здесь селились скифы и меоты. Так возникло Боспорское царство, населенное этническим сплавом народов. Столицей его стал Пантикапей (Керчь).

В VII в. до н. э. на, берегах Азовского моря появились греки. Установились торговые связи со скифами Дона и северного Приазовья.

Гребно-парусные суда поставляли с берегов Понта в Элладу продовольствие и рабов.

В V в. до н.э. крупный торговый центр греков возник на Дону у нынешней станицы Елизаветинской на месте существовавшего там населения.

В III в. до н. э. основан город Танаис в устье одноименной реки (ныне Мертвый Донец) и Кремны, вблизи того места, где теперь стоит город Бердянск.

У берегов Меотиды грузились корабли, медом, рыбой, шкурами животных и отплывали обратно к эгейским берегам. Приводили сюда из «греков» посуду, вино, ювелирные изделия.

Танаис имел самоуправление и являлся своеобразным государством внутри Боепорского царства.

В III в. н. э. весь средиземноморский и припонтийский мир потряс натиск готов. В 70-х гг. IV в. н. э. с востока хлынули полчища гуннов. Они покорили племенные союзы сарматов, положили конец Боспорскому царству и уничтожили Танаис.

Страбон трижды упоминает о Танаисе. Первое упоминание — как о самом большом городе после крымского Пантикапея (Керчь), второе — о городе, созданном эллинами, владеющими Боспором, и третье — о том, что часть азиатских меотов подчиняется тем, кто имеет эмпорий (торговые базы) на р. Танаис.

Древний географ считал город на берегу реки и моря как место постоянных торговых контактов между сарматскими и другими кочевниками и пришельцами — боспорскими купцами. Как упоминает Страбон, «товары, свойственные цивилизованному образу жизни», привозили эллины в Скифию, а увозили «кожи и другие товары кочевников».

Пожалуй, не будет ошибкой считать Танаис началом экономической летописи северного Причерноморья. Переменчива его судьба. После гуннов волны социальных сдвигов перекатывались через уже мертвые руины Танаиса. Время медленно, но уверенно хоронило город в культурных наслоениях грунта. Прошли столетия и далекие потомки потеряли его из виду. Потеря эта занимала археологов. И. А. Стемпковский положил начало археологическому исследованию Танаиса, навеянному упоминаниями С три бона: «. при впадении реки Танаис в Меотское озеро лежал город, основанный греками, также названный Танаис». «Где руины древнего города? — спрашивал у себя. Стемпковский и отвечал.- Это только городище у хутора Недвиговка». Спустя 30 лет после поездки на Нижний Дон Стемпковского профессор Российского Императорского эрмитажа П. М. Леонтьев напал раскопки одного из ближайших к городищу курганов. Более десяти тысяч квадратных саженей площадь древнего города. Где же копать? Надежды и разочарования.

В 1867 году раскопками руководил знаток древневосточной нумезматики (монетоведения) В. Г. Тизенгаузси. Его неудачи приглушили интерес к Танаису, и лишь случайные значительные археологические находки строителей Курско-Харьковско-Азовской железной дороги оживили интерес Российской Археологической комиссии к «разысканию», как выражался проф. П. М. Леонтьев, Танаиса. Работы продолжил археолог- таганрожец П. И. Хицунов. Однако раскопки X и пункта носили ограниченный характер и не дали значительные результатов, как и раскопки его приемника известного археолога Н. В. Весе донского.

В 1909 году раскопки Танаис а были прерваны и возобновились только в июне 1955 года.

«Перед нами простирался большой четырехугольник пустынной земли, без единого строения, без единого деревца», — вспоминает наш современник, известный археолог профессор Д. Б. Шелов в своей книге «Танаис — потерянный и найденный город».

Как сложен и тернист путь в глубь веков. Как велика притягательная сила познания древнего мира.

. Узкая дорога в гору, переходящая в тропу, привела нас со стороны Мертвого Донца к созданному в 1961 г. археологическому заповеднику «Танаис». Под нами раскопки танаисских построек, тесно прижатых друг к другу. Маленький дворик с неглубоким, круглым колодцем посредине. Непривычно узкие улочки, стиснутые сложенными из камня стенами. Все это так напоминало раскопки Херсонеса.

Остатки мощной оборонительной стены из каменных глыб — немые свидетели фортификационных забот танаисцев.

Солнце клонилось к закату, и его косые лучи усиливали светом и тенью панораму древнего города. Когда-то звучала здесь многоязычная речь. На берегу Танаиса шел бойкий торг варваров с эллинами. А в ковыльных степях скрипели повозки, и ржали низкорослые и выносливые скифские кони.

Неустанными заботами и практическим творческим участием в историко-археологических исследованиях помогает нам глубже проникнуть в тайны древнего мира на северных берегах Азовского моря талантливый археолог и писатель, автор увлекательной книги «Вначале была легенда», директор музея «Танаис» Валерий Федорович Чеснок.

Реконструкция оборонительной башни и моста через окружной ров, стилизованная гребно-парусная триера на высоком, сложенном из пластов гранита постаменте; запоминающийся скульптурный облик скифа и многое другое воссоздано В. Ф. Чесноком или с его активным участием.

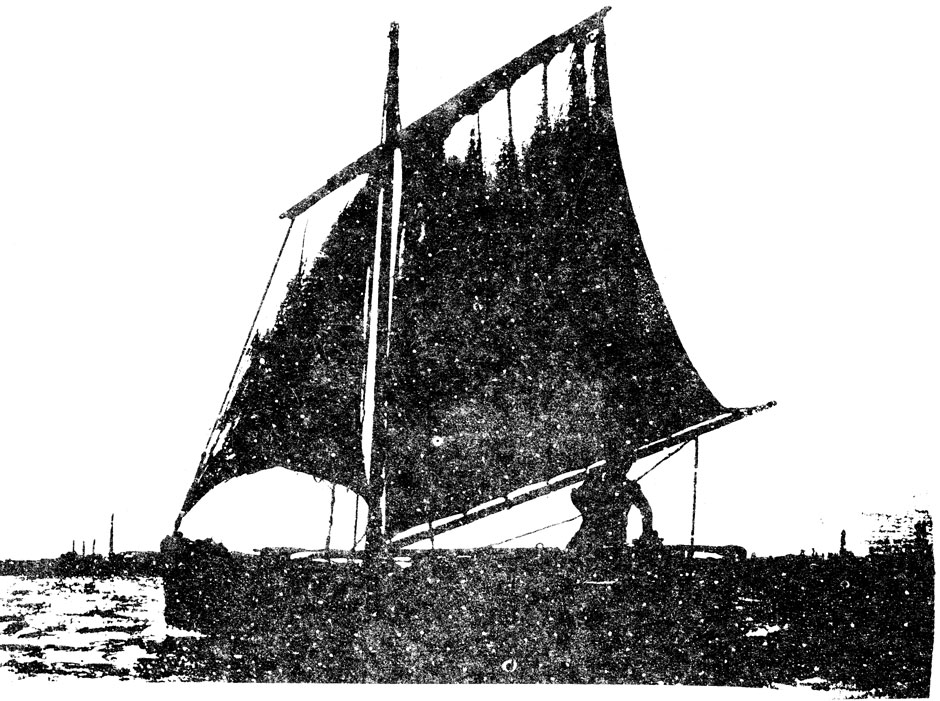

. Когда забылась усталость долгих морских путешествий без тени комфорта в маленьком, открытом ветру, солнцу и непогоде парусном вельботе «Аис» (рис. 2) и вновь поманила морская даль, у меня созрело решение пройти водной дорогой к древнему Танаису.

Рис. 2. Вельбот ‘Аис’ с парусным вооружением ‘Разрезной Фок’

Круто к ветру шел мой «Аис» вдоль обрывистых северо-восточных берегов Таганрогского залива. Когда слева по борту открылось широкое и глубокое древнее русло р. Самбек, поток ветра усилился, и мы быстро оказались у последней косы на северо-востоке моря с прозаичным названием Куричья. Отсюда в сторону Таганрогского мыса тянется подводное возвышение. Буйные заросли зостеры оказались непреодолимым препятствием.

Попытки обогнуть высокий мыс у мелководного берега и пройти к руслу древней реки Танаис (теперь Мертвый Донец) не увенчались успехом. Забрав мористее, не без труда, «Аис» пробился к цели. Перед вами простиралась «дорога древняя» из Меотиды в реку Танаис. Плотное песчаное дно моря, поросшее щетиной морской травы, слева, густо покрытые луговой травою, низкие берега, впереди плоское дно древнего русла реки Танаис и высокий четко очерченный берег; справа — кажущаяся бескрайней пойма Дона.

Там, где в античное время были трех-четырехметровые глубины, теперь раскинулся луг. Всего лишь около трехсот лет тому назад в полноводную тогда реку Самбек заходили боевые корабли Петра I. Теперь на ее широком плоском дне вьется лишь узкая лента воды.

Природа и люди «потеснили» море.

Археолог Д. Б. Шелов в своем труде «Танаис и Нижний Дон в III-I вв. до н. э.» пишет: «Теоретически можно предположить, что античные товары проникли в область Среднего Подонья по двум направлениям: по водному пути через Азовское море и дальше по Дону и сухопутным торговым путям Геродота, шедшим от Ольвии на северо-восток в земли будинов и савроматов (сарматов — А. С.). Однако использование последнего пути могло быть весьма ограничено». Ссылаясь на археологические находки боспорского происхождения, Д. Б. Шелов заключает: «Что боспорские древности могли попасть на Средний Дон только через Меотиду и нижнее течение р. Танаис, вряд ли нужно доказывать».

Танаис не был «тупиком» Меотиды. Это был город, к которому тянулось в культурном отношении Среднее Подонье; крупный торговый и культурный центр на юге нашей страны в античный период.

Во все эпохи Танаис а важнейшее место в хозяйственной деятельности его обитателей занимало рыболовство.

Каргулак — Рыбное море — это название моря оправдывалось в веках. Обилие рыбы в теплых водах античной Меотиды, а после Сурожское море, в средние века поражало заморских пришельцев да и постоянных обитателей берегов моря. Слава рыбного моря докатилась и до наших дней. В предвоенный период 18% всего улова рыбы в нашей стране приходилось на долю Азовского моря.

На отмелях у кос и в мелководных лагунах рода прогревается летом до 30°. Азовское море совершенно оригинальный, единственный в мире бассейн. Некоторые из гидрологов называют его «морем-блюдцем». Теплое южное море сверхплодородно. Средиземноморский рыбак берет полкилограмма рыбы с гектара; мурманский — около пяти, каспийский — двенадцать, дальневосточный — двадцать восемь, а азовский — восемьдесят. Последнюю цифру крепко поубавило за регулирование стока пресноводных рек Дона и Кубани, а вместе с тем и общее пренебрежение к экологии моря и берега. Но об этом разговор особый.

Источник