Азовская копилка полезных ископаемых

Самое мелкое море не бедно минеральными ресурсами. Более того — богато. Не одними лишь биологическими или курортными возможностями, а и полезными ископаемыми, спрятанными не только под водой, на дне, но зачастую даже в недрах морского дна. Главнейшие среди его потаённых кладов — потенциальные нефтегазовые ресурсы акватории. Газовые месторождения (Керченско-Таманская область — на юге, в окрестностях села Стрелковое — на западе, Бейсугское — на востоке, Синявинское — на северо-востоке) как бы обрамляют всё Азовское море. На всей здешней акватории и вокруг основным перспективным нефтегазоносным горизонтом являются отложениями нижнего мела, в меньшей мере — палеоценовые, эоценовые, майкопские, миоценовые и даже плиоценовые породы. С точки зрения нефтеносности наиболее интересны майкопские.

Общая мощность осадочного чехла в южной части моря — в Индоло-Кубанской впадине — огромна и достигает 14 км. Значительная часть этого мощного разреза перспективна на нефть и газ. Задача заключается в том, чтобы найти ловушки для углеводородов, то есть такие геологические структуры, где они накапливаются. Поиск обычно начинают геофизики, выявляя общий план строения региона, определяя строение разных структурных этажей. Затем наступает очередь геологов, которые бурят глубокие скважины. Заметим, что в условиях моря эта операция трудная и дорогостоящая.

Месторождения горючих газов и нефти в Азовском море приурочены к положительным геологическим структурам. Большая часть последних локализована в пределах центральной, осевой зоны акватории — Азовского вала и его склонов; некоторые располагаются в Причерноморской и Индоло-Кубанской впадинах. Многие из потенциальных нефтегазоносных структур уже разведаны. Сложные сооружения — буровые платформы — не первый год привлекают внимание моряков и рыбаков. Азовские льды однажды срезали одну из буровых платформ, но авария не остановила работы. Уже сейчас разрабатывается разведанное месторождение типа «суша-море» у села Стрелковое, газ которого идёт на нужды промышленности и коммунального хозяйства, на востоке освоено Бейсугское. Но полное изучение Азовского моря ещё впереди, когда мы сможем наладить разведку и добычу нефти и газа, не нарушая экологического равновесия моря, не загрязняя воду.

По берегам западной его половины располагается Азово-Черноморская железорудная неогеновая провинция, представленная оолитовыми железными рудами киммерийского возраста. В северо-западной части моря, в пределах так называемого Молочанского грабена, вероятно наличие крупных залежей железных руд с запасами в несколько миллиардов тонн. Они, надо полагать, локализованы по северному склону Азовского вала и в пределах всей отрицательной структуры этого грабена.

Научно-исследовательское судно Института геологических наук АН УССР «Геохимик», оснащённое буровой установкой, пробурило несколько скважин в северо-западной части Азовского моря: две в Утлюкском лимане, две — в Обиточном заливе. Результаты обнадёживающие. Удалось вскрыть два рудных пласта суммарной мощностью 8-10 м, залегающих на глубине 50-80 м и развитых на огромной площади северо-западной части акватории.

На юге заслуживают внимания Казантипский и Арабатский заливы, отдельные районы Керченского пролива. Разрабатывались железные руды Камыш-Бурунского и Эльтиген-Ортельского месторождения Керченского бассейна. Масштабы добычи были значительны, до 7,5 млн. тонн ежегодно (в настоящее время указанные месторождения полностью выработаны и из разработка прекратилась, прим. сост.). Вопрос о разведке и добыче железных руд в здешней морской акватории — дело будущего.

В наличии тут довольно многочисленные скопления песчаного материала — аккумулятивные террасы, бары и тому подобное. Названные скопления в ряде районов моря изучены и разведаны, в частности, в акватории Утлюкского лимана. Несколько месторождений песков известно в акватории Керченского пролива. Добыча этих и других строительных материалов сдерживается природоохранными соображениями (защита берегов от размыва, сохранение нерестилищ).

По рекомендации учёных Северокавказского научного центра (город Ростов-на-Дону) раковинные скопления на ряде кос с большим экономическим эффектом были использованы для подкормки птицы на птицефабриках. В пляжевых песчаных отложениях по северным берегам, на рубежах суши и моря, обнаружены небольшие россыпи ряда редких минералов — титана (ильменита и рутила), циркона и других. Любопытно, что на северных берегах Азовского моря найдены мелкие алмазы. К сожалению, они не имеют промышленного значения, но сами находки весьма интересны для перспективной оценки региона на алмазоносность.

Почти полвека назад Институт геологических наук АН УССР пробурил одну из скважин в Азовском море — и в 50-ти км к северу от Керченского пролива из труб вдруг потекла пресная вода! Позже были выдвинуты идеи о возможности значительных запасов субмаринных вод в аллювии наиболее крупных местных рек — Дона, Молочной и других. Субмаринная разгрузка вод происходит вдоль береговых линий. Возможно, удастся выявить артезианские воды под дном Азовского моря. Очень заманчиво обнаружить пресную воду в морской воде такой полуаридной зоны, как юг нашей страны, где сельское хозяйство и промышленность постоянно испытывают недостаток влаги. Вот и ищут геологи воду повсеместно.

Ещё один вид минерального сырья, поставляемого Азовским морем, — поваренная соль. Морскую соль добывали из Сиваша. И немало: около 60 тыс. тонн! Знаменитые чумаки, а ещё ранее — скифы и греки, проложили путь к азовской соли. В конце 19-го века добыча её из азовских вод была довольно значительной — до 200 тыс. тонн, однако вследствие конкуренции каменной соли Донбасса добыча морской соли снизилась.

Богатства Сиваша не исчерпываются только солью для пищевых целей. Вода залива служит ценнейшим комплексным химическим сырьём. Фактически это концентрат азовской воды — рапа, где концентрация растворённых химических элементов в 4-20 раз выше, чем в море. Общие запасы рапы — до 2 млрд. куб. м, а солей в ней 190 млн. тонн. Ценнейшие элементы рапы — магний и бром, они уже используются в промышленности на ряде химических предприятий Северного Крыма. На базе Сиваша можно создать огромные соляные промыслы мощностью 1-2 млн. тонн, продукт может использоваться в производстве соды, хлора, едкого натрия.

Всё ли известно о минеральных ресурсах Азовского моря? По нашему мнению, далеко не всё. Надо полагать, в этой акватории обнаружатся запасы — не исключено, что даже грандиозные, — неогеновых осадочных железных руд, а возможно, и докембрийских кварцитов, будут найдены ископаемые россыпи ильменита, рутила, циркона, прочих минералов на морском дне; отыщутся пресные воды. Впрочем, всё, что скрыто на дне Азовского моря, предсказать трудно. Находки зачастую оказываются шире и богаче любой фантазии.

Источник

Черноморнефтегаз

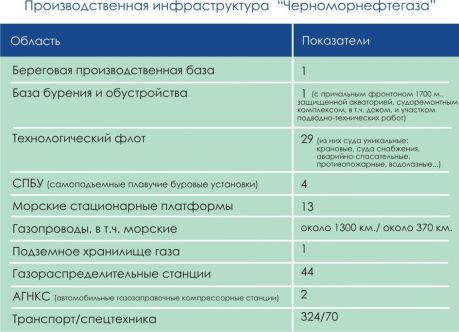

Основано в 1978 г. приказом Министерства газовой промышленности СССР в качестве ПО “Черноморнефтегазпром”. В 1998 реорганизовано в государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз”. 2011 — в публичное акционерное общество.

ГАО «Черноморнефтегаз» специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нефтегаз Украины».

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение природным газом потребителей Крыма. Является крупным налогоплательщиком в Крыму и Украине.

Кол- во работников — 4261 чел.

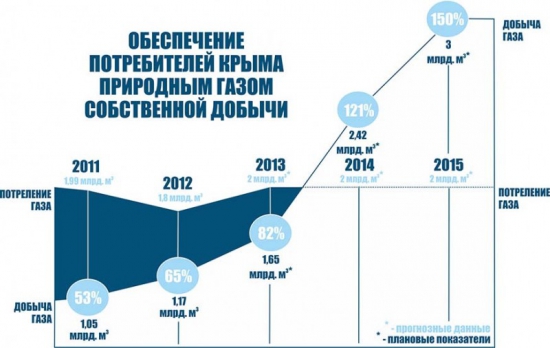

Объемы добычи газа 1050 млн.м³ ( 2011 г.) -1174 млн.м³(2012 г.)-1 650 млн.м³ в 2013г.

конденсата — 67.14 тыс. тонн( 2011 г.)-62,8тыс. тонн( 2012 г.)

нефти — 8.79 тыс. тонн ( 2011 г.) -8,9 тыс. тонн( 2012 г.)

Северо-западная часть шельфа Черного моря.

Прикерченский участок шельфа Черного моря.

Южная и западная части шельфа Азовского моря.

Южная и западная части шельфа Азовского моря перспективны на открытие и освоение месторождений природного газа. В этом районе «Черноморнефтегаз» разрабатывает три газовых месторождения: Стрелковое, Восточно-Казантипское и Северо-Булганакское. Если первое было обустроено еще в 1970 году, то остальные – в 2002 и 2004 годах соответственно. «Черноморнефтегаз» планирует проведение геологоразведочных работ на перспективных структурах Северо-Керченская и Западно-Булганакская, группе структур Бирючьего блока.

Максимальная глубина Азовского моря не превышает 12 метров. Зимой море замерзает. Поэтому для обустройства месторождений были построены две ледостойкие платформы.

Месторождения континентальной части.

Самые старые и выработаные местораждения .

Создано на базе старейшего выработанного месторождения в 1991 г… Дает возможность накапливать газ в теплое время, компенсировать суточную и сезонную неравномерность потребления и поставки газа.Объем хранения газа 1000 млн.м³.Возможность расширения до 3000 млн.м³

Технологически полностью сетью газопроводов производство замкнуто на Крым.

Развитие и обустройство месторождений позволит в 2015 году добыче достичь 3 млрд.м³

В данный момент достигнуто самообеспечение Крыма газом.Магистраль на материк может использоваться для поставок излишков.

Излишки газа позволят начать строительство злектростанции и сократить дефицит злектроэнергии.

Первая самоподъемная плавучая буровая установки (СПБУ) «Сиваш»

СПБУ«Петр Годованец» и «Незалежность» наиболее высокотехнологичные и мощные в Черноморском регионе. Глубине постановки (до 120 м.), глубине бурения (9 144 м.). Способны бурить 12 скважин с одной постановки. СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Постройка верфи Keppel Fils (Сингапур) 2010 и 2012г.г.

Приобретены на тендере у посредников, первая куплена британской компании « Highway Investment Processing » у норвежской «Seadrill»за 248 млн. $ перепродана за 400 млн $.Во втором тендере выйграла «Рижская судоверфь» перепродав за 398 млн.$.В ходе расследований выяснилось что владельцем британской компании является пенсионер алкоголик из Латвии.

Строительство газопровода Ялта- Севастополь.Перепад высот до 1000 м.

Специализированный порт -база управления разведочного и эксплуатационного бурения

По материалам Черноморнефтегаз, специализированных отраслевых изданий.

Источник

Со следующего года в Азовском море начнется активная добыча нефти

Кроме Украины добычей нефти в Азовском море заинтересовались специалисты из Италии, Англии и США. В теплом и мелководном море работы дешевы и благоприятны. Инфраструктура вся рядом, что позволит с легкостью доставлять оборудование и обеспечивать проживание буровиков. Но разрешение на добычу есть только у «Приазовнефти». Работы начнутся ориентировочно с 2014-2015 года.

Сейчас у предприятия начинается процесс подготовки к опытно-промышленной эксплуатации месторождений. В ближайшее время кампания планирует пробурить с уже имеющейся забетонированной и обустроенной площадки «Новой» еще 2-3 скважины с целью оконтуривания месторождения и определения залегающих здесь объемов нефти. Будут использоваться новые буровые установки с так называемым экологически щадящим циклом «нулевой сброс отходов». Все шламы и отработанные растворы будут собираться в накопителях и вывозиться на специальный полигон для утилизации, рассказывает заместитель главного инженера по экологии ООО «НК «Приазовнефть», доктор биологических наук Борис Елецкий.

— Следует отметить, что проведенная «Приазовнефтью» работа по созданию дороги-дамбы от Темрюка до Вербеное и далее до Куликовского гирла оказалась состоятельной. Выдержала все шторма, устояла. А привезенные предприятием с Черного моря мидии здесь прижились и активно формируют тело дамбы, помогая создавать защитные песчаные косы. Таким образом, они не дают разрушить дорогу-дамбу и не позволяют соединить лиманы с морем, — комментирует работу кампании на Тамани член Экологической Вахты по Северному Кавказу, депутат МО Темрюкский район Вадим Новопашин.

— Все эти годы «Приазовнефть» социально ориентирована. С 2004 года предприятие вложило более 150 млн. руб. в Темрюкский осетрово-рыбоводный завод, который на сегодняшний день имеет свое производительное стадо стерляди, начавшее давать потомство. Идет торговля, предприятие получает прибыль, — продолжает депутат.

Сегодня многие крупные нефтяные компании видят Таманский полуостров как один из самых перспективных нефтегазоносных районов страны. В этом направлении у Темрюкского района большое будущее. И, учитывая нарастающий темп производства таманских портов, уверенная жирная точка в развитии курортной отрасли прибрежных поселений…

Источник

Проект биогаза Азовского моря

Водорослевая энергетика – новое слово в программе ВИЭ

Об авторе: Владимир Иванович Мысливец – кандидат географических наук, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; Георгий Борисович Рязанцев – ответственный исполнитель Азовской научно-исследовательской станции, химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Водоросли в настоящее время стремительно превращаются в основной источник сырья для биотопливной промышленности. Объем инвестиций в 2008 году в водорослевую энергетику в развитых странах составил свыше 300 млн долл. США. Препятствие, с которым пока сталкивается водорослевая энергетика, – гибель монокультур водорослей при выходе на большие акватории.

Наиболее распространенный промышленный метод производства биогаза – анаэробное сбраживание в специальных емкостях – метантенках. Биогаз используют для производства электроэнергии, тепла, пара или в качестве автомобильного топлива.

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании – биогаз занимает до 18% в ее общем энергобалансе.

Затраты в мире по этому направлению в 2008 году, например, превышали 300 млн долл. Эта сумма включает следующие составляющие:

1) 100 млн. долл. инвестиций Билла Гейтса и Фонда Рокфеллера в компанию Sapphire;

2) более 45 млн долл. в 2008 году инвестировано в компанию Solazyme; это средства компании Chevron и частных инвесторов;

3) контракт с компанией Green Fuels в сумме 92 млн долл. на производство биомассы водорослей в Испании;

4) контракт с компанией Petrosun в сумме 40 млн долл. на производство водорослей в Китае;

5) инвестиции Министерства энергетики США в 2008 году в размере 2,3 млн долл. в новые водорослевые проекты;

6) объявленные гранты Великобритании в размере 40 млн долл. для ведущих компаний по выращиванию водорослей.

В России использование биогаза находится в зачаточном состоянии, хотя еще в 1982 году была издана (в переводе) книга: Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. «Биогаз: теория и практика». Несмотря на все экологические проблемы, связанные с другими видами топлива, биогаз пока не занял своего места в списке используемых энергоносителей. Однако переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен. С учетом этого заслуживает рассмотрения возможность использования биогаза различного происхождения, в том числе и получаемого из морских водорослей. В нашей стране одним из перспективных регионов получения такого газа является Азовское море.

В Азовском море, как и во всех морях и океанах, происходит накопление донных отложений. Материал для них приносят Дон, Кубань и другие реки – как в растворенном виде, так и в виде ила, песка и гравия. Песчаные и илистые частицы поступают в море в результате разрушения волнами береговых уступов. Поскольку берега сложены преимущественно суглинками, мелкие частицы преобладают. Раковины моллюсков на пляжах под действием волнения истираются, и образующаяся муть уносится в море.

Один из наиболее важных компонентов донных отложений образуется в самом море. Это мельчайшие, но очень многочисленные планктонные животные (зоопланктон) и растения (фитопланктон). По данным академика Льва Зенкевича, состав фитопланктона Азовского моря насчитывает 258 видов и разновидностей водорослей. В прибрежной части моря и лиманах обнаружено 174 вида микроводорослей. Биомасса фитопланктона для Азовского моря составляет в среднем 3635 мг/м³. В течение года фитопланктон цветет дважды и испытывает два пика численности: один в начале лета, второй в августе-сентябре. Связано это с тем, что весной цветут диатомовые водоросли, численность которых достигает 7 г/м³, а осенью другие организмы – перидинеи, достигающие численности 2 г/м³. После цветения фитопланктон отмирает, опускается на дно и образует органическую часть донных отложений.

В Черном море образующиеся на небольших глубинах илистые частицы и органическое вещество в большинстве своем уносятся волнами и течениями за пределы шельфа. В глубоководных условиях происходит захоронение органического вещества, его глубокая переработка и образование в дальнейшем углеводородов. В Азовском море этого не происходит: оно мелководно, соединяется с Черным морем только через Керченский пролив и, ко всему прочему, на входе в пролив дно повышается на 2 м. Азовское море – ловушка для илистого материала. То же можно сказать и о питательных веществах, приносимых реками: большая их часть остается в море. Из-за мелководности – преобладают глубины 9–12 м – вода хорошо прогревается, перемешивается, обогащаясь кислородом. Особенно теплая вода в заливах и лиманах. Дон и Кубань приносят очень большое количество питательных веществ – азота, фосфора, кремнекислоты в виде взвеси и в растворенном состоянии. Эти вещества частично усваиваются организмами, частично опускаются на дно, но в результате перемешивания вновь поступают в водную толщу.

Все эти факторы очень способствуют развитию жизни во всех ее формах – не только планктонной, пассивно перемещающейся в водной толще, но и активной нектонной (рыбы, дельфины), а также бентосной. Жизнь организмов бентоса связана с дном. Именно эти существа вместе с микроорганизмами активно разлагают поступающее на дно органическое вещество, препятствуя его захоронению. Большую роль играют частицы ила неорганического происхождения: по своему составу они представляют мельчайшие чешуйки глинистых минералов с очень большой удельной поверхностью. На ней происходят активные химические реакции.

В летнее время воды Азовского моря прогреваются очень сильно, и нередко у берегов вода имеет температуру 30–31 градусов Цельсия, а в средней части моря 25–26 градусов Цельсия, зимой же опускается ниже нуля. Обычно вследствие мелководности воды Азовского моря хорошо перемешиваются, соленость и температура одинаковые от поверхности до дна, так что кислород имеется в достаточном количестве во всей толще воды и у дна. Но если перемешивание затормаживается, что бывает летом в жаркое и тихое время, могут происходить катастрофические явления «замора», в силу того что верхний сильно прогретый и несколько опресненный слой становится легче глубже лежащих слоев, а волнение и ветер, которые так легко перемешивают воду, отсутствуют. Имеющийся в воде кислород используется для дыхания полностью, а новый не поступает. Впрочем, отмирающие организмы все равно попадают на дно.

Визуально илы Азовского моря представляют собой черные, темно-серые и серые желеподобные осадки, цвет которых светлеет при увеличении содержания песчаных и алевритовых (промежуточных по размеру между песками и глинами) частиц. Они содержат большое количество органики, часто газонасыщены, имеют сероводородный запах. В них встречаются раковины моллюсков; частицы псаммитовой (песчаной) размерности имеют терригенное происхождение – результат разрушения горных пород – или представляют собой раковинный детрит, то есть мелкие обломки раковин.

|

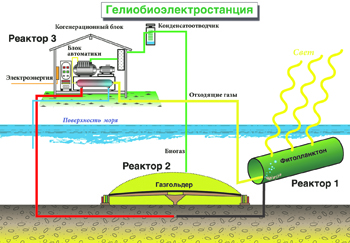

| Замкнутый цикл преобразования солнечной энергии в электрическую. Схемы предоставлены авторами |

Органическое вещество донных отложений подвергается биологическому разложению археями – бактериями, которым для жизнедеятельности не нужен кислород. Такие бактерии носят название анаэробных. В ходе этого разложения среди прочего выделяется газ, который по своему происхождению является биогенным, – биогаз. Среднее содержание метана в этом газе у дна достигает 60%.

Таким образом, в Азовском море в настоящее время происходит процесс образования биогаза в донных илах. В обычных условиях биогаз выделяется из донных илов, проходит через толщу воды и поступает в атмосферу. Этот газ горит, и его целесообразно использовать в дополнение к обычному природному газу. Самое главное при этом то, что образование биогаза – природный процесс, при котором не образуются отходы, загрязняющие вещества, не наносится ущерб окружающей среде, а источник энергии – возобновляемый.

На Азовском море большую роль играют квазициклические (то есть почти циклические) процессы развития берегов. На фоне продолжающегося подъема уровня Мирового океана и связанного с ним Азовского моря отмечается чередование аккумуляции – накопления песка – и размыва кос, баров в дельтах рек (Кубань), пляжей и других аккумулятивных форм. Цикличность процессов происходит с различной периодичностью; один из проявляющихся циклов – 30–35 лет. Однако в целом эти колебания имеют более сложный характер. Это определяет развитие берегов с переменным режимом. Можно предполагать, что такой же характер имеют процессы накопления илов и генерации биогаза.

Ученые географического и химического (Азовская научно-исследовательская станция) факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Приазовского государственного технического университета (Украина) изучают илы Азовского моря и вопросы образования из них газа. Наблюдения за динамикой природных процессов на северном побережье Азовского моря проводятся с 1997 года. С 2010 года в Белосарайском заливе оконтуривались границы илистых отложений, отбирались пробы и определялось содержание органического вещества, проводились специальные наблюдения за процессами генерации биогаза, определялось содержание органического вещества в илистых отложениях, изучался химический состав газа, выделяемого из донных отложений до его подъема на поверхность; разрабатывались варианты наиболее целесообразной его утилизации, для чего необходимы представления о хронологической (временной) структуре процессов генерации биогаза.

Установлено, например, различное содержание органического вещества в илах: от 7–14% вблизи берега до 2–3% вдали. Сравнение химического состава газа у дна с газом, собранным на поверхности воды при глубине моря более 1 м, показало их различие. Придонный газ содержит кроме метана сероводород, углекислый газ и другие вредные примеси. Метана в нем около 63%, углекислого газа – до 33%. Собранный на поверхности воды газ состоит на 80–93% из метана; содержание углекислого газа уменьшается до 7%, а сероводород практически отсутствует. Это означает, что толща воды более 1 м способствует очищению биогаза за счет большей растворимости сероводорода и других вредных примесей. По оценкам специалистов, 1 кв. м водной поверхности может за сезон (апрель–октябрь) дать примерно 30 м³ газа.

Возникает вопрос: как практически можно использовать биогаз? В поисках ответа на него специалисты Азовской научно-исследовательской станции разработали проект «АзовБиоТехГаз», составной частью которого является АНИС-Технология, включающий принципиальную схему морской гелиобиоэлектростанции. Установка по получению биогаза должна состоять из нескольких блоков-реакторов. Первый реактор – это фитогенератор. Он располагается на поверхности воды и имеет прозрачное для солнечных лучей покрытие. В нем продуцируется биомасса фитопланктона, осуществляющего фотосинтез. Для этого он использует энергию солнечных лучей, углекислый газ, воду, питательные элементы и в итоге создает новое органическое вещество. Это вещество – биомасса – поступает во второй реактор.

Второй реактор – это донные илы, в которых поступающая биомасса перерабатывается микроорганизмами, в результате чего получается биогаз. Оборудование по сбору газа располагается на дне. Предполагается его периодическое перемещение по дну после того, как на данной площади биогаз будет собран. Кроме того, газ для очистки должен проходить через воду с помощью специального устройства.

Полученный газ может в сжатом виде транспортироваться в баллонах к местам потребления, но может подаваться в третий реактор, где используется в качестве топлива для выработки электроэнергии.

Такова принципиальная схема. Можно сказать, что ученые свою работу выполнили: проанализировали ход процесса накопления донных осадков Азовского моря, определили его специфику, выяснили происхождение морского биогаза, сформулировали идею его использования, разработали принципиальную схему сбора и утилизации газа.

Следующий этап – создание опытно-промышленной установки. Она представляет собой мобильную платформу с необходимым оборудованием, приспособленную к работе на мелководье и выполненную с максимальным использованием имеющихся малых плавсредств, оборудования и деталей, не являющихся особым дефицитом и вполне доступных. У платформы должна быть рабочая палуба достаточных размеров. Поскольку первый и второй реакторы представляют собой забортные устройства, которые необходимо то приводить в рабочее состояние, то поднимать на борт, их размеры должны позволять это делать. Соответственно на борту должно находиться подъемное устройство – стрела, лебедка, генератор. Сама платформа должна выходить к месту работы, долгое время находиться там, иметь возможность уйти в укрытие в случае ухудшения погоды или в других ситуациях – то есть быть достаточно мобильной.

Надо сказать, что вся предполагаемая работа носит сезонный характер: с апреля по октябрь. Зима на южном, но замерзающем Азовском море – весьма суровое время года. Поэтому надо обеспечить опытно-промышленную установку укрытием на зимний сезон.

Из сказанного ясно, что если на первом этапе работы могли проводиться в инициативном порядке, то для создания и эксплуатации опытно-промышленной установки нужны инвестиции. По предварительным оценкам, их размер составляет около 10 млн руб. Поскольку весь проект находится в начальной стадии, существуют вопросы, на которые пока нет точного ответа. Например, какова себестоимость биогаза, стоимость установки, время ее окупаемости и целый ряд других. Но известно, что традиционная метантенковая технология на суше обеспечивает себестоимость в 20–40 долл/1000 м³ биометана. Морская технология позволит понизить и приблизить себестоимость биометана к себестоимости традиционного природного газа на месте его добычи.

Морская биометановая технология по своей сути принципиально не отличается от традиционной метантенковой, но позволяет ее существенно упростить:

1) исключить необходимость создания наиболее трудоемкого и дорогостоящего элемента метанового реактора – герметической вмещающей емкости, необходимость в которой отпадает в морских условиях;

2) исключить транспортировку и подготовку исходного сырья, так как сама установка монтируется в месте наличия готового сырья;

3) проводить естественную очистку полученного биогаза – получать практически чистый биометан;

4) получать исходное биосырье, используя естественные биосообщества в природной среде обитания;

5) исключить необходимость использования дорогостоящих газопроводов.

Существуют методы интенсификации производства биометана:

1) повышение температуры в реакторном пространстве;

2) активирующие добавки в реакторное пространство.

Кроме того, происходит естественная интенсификация из-за наличия большой массы терригенного (образовавшегося при разрушении горных пород) глинистого материала, увеличивающего поверхность взаимодействия.

Полученный биометан можно утилизовать следующим образом: использование газгольдеров; компримирование – сжатие в баллоны; сжижение; химическая переработка; генерирование электроэнергии. Газовые дизель-генераторы хорошо работают на биогазе. За рубежом этот процесс уже хорошо апробирован на использовании свалочного биогаза.

Целесообразно рассмотреть некоторые риски при осуществлении проекта.

1. Реальный риск – незрелость рынка. Потребитель ориентирован на использование природного газа, добываемого за тысячи километров. Но это положение не будет сохраняться вечно как в силу конечности запасов сырья и все возрастающей трудности их извлечения, так и по экологическим причинам. О сложности эксплуатации даже богатых, но находящихся в очень трудных природных условиях запасов говорит непростая судьба месторождений арктического шельфа. Стоит учесть и то, что крупнейшие нефтегазовые компании являются одновременно и главными инвесторами в разработку биогазовых технологий.

2. Политические и макроэкономические риски отчетливо обозначились в связи с развивающимся мировым экономическим кризисом. Но и этот кризис, несмотря на его небывалые масштабы, рано или поздно разрешится, в то время как роль метана в энергетике будет только возрастать.

3. Технологические риски возможны при значительном расширении производства; они могут возникнуть вследствие необходимости перекрытия больших площадей донного грунта. Однако это же расширение приведет к снижению себестоимости газа.

Преимущество нашего проекта – это использование исключительно природных подходящих акваторий, которыми богато Азовское море (теплые мелководные заливы и лиманы с высоким содержанием естественного биопродукта), вместо искусственных тепличных водорослевых плантаций и различных технических биореакторов. Еще одно из преимуществ проекта – использование исключительно природных сообществ водорослей (как макро-, так и микроводорослей), зоопланктона, нектона и бентоса, которые при завершении естественного цикла развития переходят в донный ил. Несомненной положительной стороной при этом следует считать развитую инфраструктуру на большинстве берегов Азовского моря, наличие газозаправочных станций в населенных пунктах, отсутствие необходимости транспортировать газ на дальние расстояния и специально очищать его, ну и, конечно, экологическую чистоту и возобновляемость энергии. Это ведь лишь первые шаги в очень перспективном деле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Источник