Кольский залив: описание, особенности, интересные факты

Кольский залив – это место, которое покрывает пелена тайн и загадок. Рядом с ним происходили странные события и факты, которые навсегда укоренились в истории России. В данной статье рассмотрим географию, природу и те самые факты, в общем, все, что может быть интересным и полезным для читателя.

Где находится Кольский залив?

Будет совершенно неверно приступать к описанию самого Кольского залива без разъяснения его географии, а точнее, места его расположения. Данный залив является «отростком» Баренцева моря, то есть часть моря «врезалась» в скалы и образовала длинный, относительно узкий участок. Такие водоемы принято именовать фьордами.

Если же быть более точным, то стоит сказать, что Баренцево море относится к окраине Северного Ледовитого океана. Берега Кольского залива располагаются в зоне Мурманского берега Кольского полуострова.

Масштабы водоема

Упомянуть стоит и масштабы водоема. Протяженность залива равна 57 км, а его ширина всего 7 км. Эти параметры как нельзя лучше отражают понятие фьорда. Что же до глубины Кольского залива, то она составляет не менее 200 метров, а местами доходит и до 300 метров.

Акватория

Залив имеет три направления, которые можно назвать «строением» или «телом» водоема. Направления принято разделять на южное, среднее и северное. Ландшафт и особенности каждого из них индивидуальны.

С одной стороны устье шире, с другой стороны залив уже, то же касается и местности, где-то она скалистая, а в других направлениях больше похожа на равнинную.

Прилив и отлив Кольского залива имеет свои особенности, о чем будет рассказано ниже. Но, как правило, подъем воды не превышает 4 метров, и это подтверждается тем, что в 2005 году был выстроен мост над Кольским заливом.

Отливы и приливы

График приливов и отливов Кольского залива меняется постоянно — все зависит не только от текущего года, но и от его времени. Поэтому прогнозировать что-либо на длительное время практически невозможно.

Для того чтобы узнать график приливов Кольского залива, нужно найти онлайн-карту. А на ней — зону нужного нам места. Нажимая на необходимую область, мы сможем увидеть различные знаки и указатели. На таких картах обозначен день (числом) и время, а также уровень воды, что дает возможность легко спрогнозировать, в какой час ожидается ее подъем или спад.

То же будет происходить и с показателями отливов Кольского залива. Кроме того, на картах всегда указывается и степень ветрености с пометкой направления ветра. Эта дополнительная информация, также помогает сориентироваться.

В общем, если нужна информация о приливе или отливе, то лучше изучать ее на конкретный день в режиме «онлайн», такие сведения будут более точными.

Ведь составить график на месяц можно, но он будет так же «точен», как и всем известный прогноз погоды на месяц. То есть когда мы смотрим прогноз погоды на длительное время, в лучшем случае совпадут первые 1-2 дня, остальные дни уже не соответствуют на 100 % действительности.

Почему залив не мерзнет?

Воды Кольского залива не подвергаются заморозкам, и это несмотря на температурный режим Мурманской области. А температура там склонна значительно опускаться в зимний период. Стандартные погодные условия в Мурманской области зимой — это ветер, большая влажность и минус 6-12 градусов. Все зависит от конкретной зоны и места расположения.

Баренцево море имеет «подогрев» в виде течения под названием Гольфстрим. Это течение очень теплое и не позволяет воде замерзнуть. Соответственно, Кольский залив тоже не мерзнет. Это подтверждается тем, что порт Кольского залива функционирует круглый год.

Интересно, что среди местного населения являются самыми распространенными вакансиями именно «рыбак» и «моряк». И городской герб подтверждает это лучше всяких слов.

А может быть, все-таки залив мерзнет?

Удивительнейшее дело, но за последнюю сотню лет Кольский залив был «сломлен» не менее чем 7 раз стужами. Эти события связывают с изменениями климата, ведь нетрудно отметить, что он постоянно меняется.

В Мурманской области минусовая температура доходила до 27-50 градусов. Конечно, это не ежегодное явление, а, скорее, своеобразный погодный рекорд.

Поэтому Кольский залив не такой уж «незамерзаемый». Последний раз лед пленил воды залива в 2015 году, что поспособствовало обездвиживанию мелких судов. А толщина льда составила приблизительно 10 сантиметров. Причем лед расположился участками, а в местах, где был «просвет», застыл туман. Местные жители сообщали, что туман был очень густым, и когда два человека находились по разные стороны залива, они не могли видеть друг друга.

До 2015 года подобное явление случалось в 2011-м.

Страшно, но интересно!

Наверное, практически каждый человек любит тайны, мистические явления и загадки. Кольский полуостров не является исключением, и у него припасена одна загадочная история, события которой мучают вопросами головы ученых и не только, но обоснованных ответов так и не нашлось по сей день.

На данном полуострове случилось невероятное: четверо путешественников были найдены бездыханными, причем в крайне странном положении.

Тела людей образовали мертвую лежачую шеренгу от обрыва до ближайшего населенного пункта, при этом один из путешественников, как было видно по всем обстоятельствам, пытался спастись бегством. К этому выводу пришли нашедшие тела люди, поскольку человек лежал почти за семь километров от своих товарищей.

Туристов объединяло не только трагическое обстоятельство, но и выражения их лиц, у всех они были искажены ужасом и шоком.

Кроме всего перечисленного, стоит отметить, что тела не были повреждены и обезображены, на них вообще не нашлось никаких признаков насилия. Единственное, что было обнаружено, так это следы вокруг тел, которые принадлежат неизвестному существу. К таким выводам пришли исследователи, так как отпечаток не мог принадлежать ни животному, ни человеку.

Эта загадочная смерть так и осталась тайной, никто не знает, в чем причина, и не может дать хоть какое-то объяснение.

Подобное случалось и на Урале, там также были найдены мертвые тела без признаков насилия и с масками ужаса на лицах. Тогда ученые произвели исследование местности и нашли скалы, причем подходя к какой-то из пещер, они не смогли в нее войти, так как страх сковывал тело и делал вход просто невозможным.

Заключение

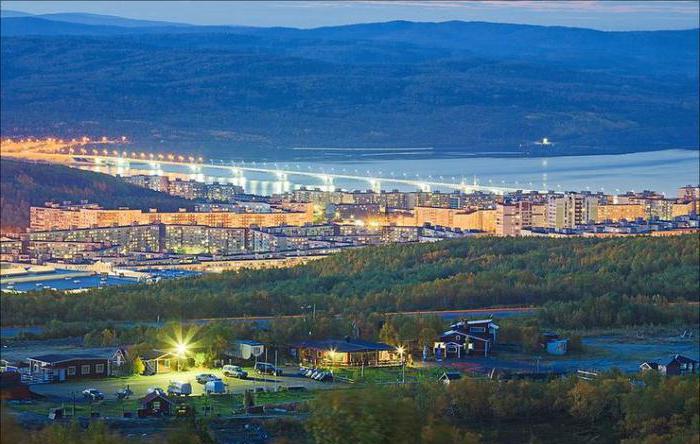

На самом деле Кольский залив очень красив и стоит того, чтобы его посетить. Экскурсии по Кольскому полуострову тоже не редкость, природа здесь удивительно переменчива и красива, а виды на Баренцево море завораживают туристов.

Здесь можно найти необходимый баланс для каждого, поскольку Кольский полуостров может предложить спокойный или активный отдых, а также отдых с детьми.

Поэтому если вы никогда не были на просторах Мурманской области, то обратите внимание на данное направление, тем более что отдыхать там можно круглый год, а не только в зимний или летний период!

Источник

БА́РЕНЦЕВО МО́РЕ

В книжной версии

Том 3. Москва, 2005, стр. 43

Скопировать библиографическую ссылку:

БА́РЕНЦЕВО МО́РЕ, окраинное море Северного Ледовитого ок., между берегами Сев.-Зап. Европы, о. Вайгач , архипелагами Новая Земля , Франца-Иосифа Земля , Шпицберген и о. Медвежий . Омывает берега Норвегии и России. Имеет естеств. границы на юге (от мыса Нордкап по берегу материка и по линии мыс Святой Нос – мыс Канин Нос, отделяющей Б. м. от Белого м., далее до прол. Югорский Шар) и отчасти на востоке, где ограничено зап. побережьями о. Вайгач и архипелага Новая Земля, далее линией мыс Желания – мыс Кользат (о. Греэм-Белл). В остальных направлениях границами служат условные линии, проведённые от мыса Сёркапп о. Сёркаппёйа у юж. оконечности о. Зап. Шпицберген: на западе – через о. Медвежий к мысу Нордкап, на севере – по юго-вост. берегам островов архипелага Шпицберген к мысу Ли-Смит на о. Северо-Вост. Земля, далее через острова Белый и Виктория до мыса Мэри-Хармсуорт (о. Земля Александры) и по сев. окраине островов архипелага Земля Франца-Иосифа. На западе граничит с Норвежским морем , на юге – с Белым морем , на востоке – с Карским морем , на севере – с Северным Ледовитым ок. Юго-вост. часть Б. м., в которую впадает р. Печора , из-за своеобразия гидрологич. условий часто называют Печорским морем. Пл. 1424 тыс. км 2 (самое большое по площади в Северном Ледовитом ок.), объём 316 тыс. км 3 . Наибольшая глубина 600 м. Наиболее крупные заливы: Варангер-фьорд, Кольский залив , Мотовский, Печорская губа , Порсангер-фьорд, Чёшская губа . Вдоль границ Б. м. много островов, особенно в архипелаге Земля Франца-Иосифа, крупнейшие – в архипелаге Новая Земля. Береговая линия сложная, сильно изрезана, с многочисл. мысами, заливами, бухтами и фьордами. Берега Б. м. преим. абразионные, реже аккумулятивные и ледяные. Берега Скандинавского п-ова, архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа высокие, скалистые, фьордовые, круто обрывающиеся к морю, на Кольском п-ове – менее расчленённые, восточнее п-ова Канин – гл. обр. низкие и пологие, зап. побережье о. Новая Земля невысокое и холмистое, в сев. части прямо к морю подходят ледники.

Источник

Характеристика Кольского залива

Кольский залив – это узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу Кольского полуострова. Для него характерно наличие одного или нескольких подводных порогов, разделяющих дно фьорда на ряд внутренних бассейнов (Кольский залив, 1997; Ковальчук, 2009). Воды Кольского залива образованы преимущественно баренцевоморскими водными массами из-за его интенсивного водообмена на своей морской границе. Поэтому для акватории Кольского залива характерны такие же гидрофизические процессы, что и для открытой части Баренцева моря – формирование сезонного термоклина, осенне-зимняя конвекция, изменения температуры воды, солености, плотности в приливном цикле. В то же время на гидрологический режим, особенно в южном колене залива, существенно влияют метеорологические условия прилегающей суши и поступление пресных вод (Кольский залив, 1997).

Географическое положение

Кольский залив Баренцева моря — типичный фьорд тектоно-эрозионно-ледникового происхождения (Кольский залив, 1997). В соответствии с особенностями морфометрии акваторию залива подразделяют на три участка: северное, среднее и южное колена. Эти названия не узаконены в географической номенклатуре, но общеприняты в научной и практической деятельности. За границу залива и его северного колена со стороны открытого моря принимается линия, соединяющая северную оконечность о. Торос и мыс Летинский. Границей между северным и средним коленом является линия мыс Лас — мыс Чирковый, а между средним и южным — мыс Мишуков-мыс Пинагорий.

Рисунок 1 – Схема Кольского залива

За южную оконечность залива естественно принять так называемую Кольскую узкость — место впадения р. Туломы, где ее русло сужается примерно до 100 м. Вместе с тем устьевой участок р. Туломы, протяженностью около 11 км, от плотины Нижне-Туломской ГЭС до Кольской узкости, нередко считают продолжением Кольского залива, учитывая ряд особенностей этого бассейна (проникновение морских вод, приливные колебания уровня, наличие осушек).

Максимальная глубина осевой части залива в южном колене не превышает 40 м, характерно сильное течение, создаваемое впадением рек Туломы и Колы, которое не компенсируется даже приливным течением.

На изученных станциях 75-83 постоянно наблюдалось два горизонта: верхний — мощностью от первых миллиметров до 2 см коричневых тонов — окисленный горизонт. По литологии это мелкоалевритовый ил или илистый песок с большим количеством мусора ржавого цвета (от остатков промасленной одежды до тросов, проволоки, канатов и др.). Присутствует гравийно-галечный материал, отдельные обломки пород достигают до 10 см в диаметре. Донные отложения имеют небольшую плотность и влажность. Объемный вес верхнего слоя составляет 1.64 г/см 3 , изменяясь от 1.50 до 1.83 г/см 3 при удельном весе — 2.19 г/см 3 (от 2.04 до 2.45 г/см 3 ). Естественная весовая влажность колеблется от 19 до 35.6 %, в среднем — 24 %. Общая пористость составляет 45 %, изменяясь от 35.2 до 49.8 %. Значение объемной усадки не превышает 10 %, в среднем около 4.4 %. Ниже наблюдаются отложения серого, зеленовато-темно-серого цвета, состоящие из разнозернистого материала: от глинистых частиц до грубого песка и гравийно-песчаных включений. Постоянно присутствуют остатки раковин донных организмов.

Максимальная глубина в центральной части Кольского залива достигает 170-180 м, наблюдается постепенное увеличение глубин с запада на восток. Резкое различие имеют северозападный и юго-восточный борта залива. Юго-восточный борт характеризуется более изрезанным очертанием, что обусловлено большим количеством перпендикулярно ориентированных береговой линии разрывных нарушений.

На изученных станциях 61-74, так же, как и в южном колене, постоянно присутствуют два горизонта: верхний, мощностью 1-2 см и нижний (до 40 см). Первый горизонт представлен мелкоалевритовыми илами ржаво-коричневого цвета, сильно обводненный, влажность более 50 %. На станциях 66-69, выполненных у г. Североморска, в дночерпателе подымалось большое количество бытового мусора и крупных валунов (более 30×30 см). Наиболее тонкозернистые осадки верхнего горизонта были получены на ст. 61-63, расположенных севернее г. Североморска.

Для северного района характерны весьма разнообразные факторы. Этот район менее всего подвержен антропогенному воздействию. Однако губы, расположенные на западном борту залива (губа Оленья и Сайда), испытывают максимальное воздействие техногенного гипергенеза. В настоящее время они превращены в мертвую зону.

В самом северном колене Кольского залива на очень небольшом отрезке (максимум 2 км) наблюдается смена мелководных прибрежных осадков (ст. 42, 43, 45) с обстановками и осадками глубоководного шельфа (ст. 50, 51, 55, 56, 57). С одной стороны, это определяет большое различие в современных донных отложениях, а с другой, однозначно указывает на интенсивные неотектонические движения, приводящие к формированию щелеподобных заливов. При этом, по нашему мнению, в современный этап интенсивно продолжается процесс опускания, о чем свидетельствует некомпенсированный тип осадконакопления, и наблюдаемая сейсмическая активность района.

Северный район Кольского залива обладает максимальной глубиной в осевой части — более 300 м (ст. 55 -глубина 317 м), максимальной изрезанностью береговой линии и отсутствием постоянных водотоков, впадающих в залив. Рассмотрим мелководные прибрежные отложения ст. 42, 43, 45, глубина моря на станциях изменяется незначительно (от 30 до 65 м).

Глубина Кольского залива в целом постепенно убывает от входа к вершине. Эта монотонность существенно нарушается только подводным порогом с минимальной глубиной 104 м, расположенным напротив входа в губу Сайда и замыкающим с севера котловину, с глубинами свыше 300 м (максимальная в пределах залива отметка глубины 321 м лежит в координатах 69° 15.2′ с.ш., 33°32′ в.д.). Подводные пороги характерны и для некоторых других боковых заливов — губ Оленья, Сайда, Средняя. В южном колене есть несколько замкнутых понижений с глубинами 40-50 м.

К числу основных морфометрических характеристик относятся площадь поверхности и объем воды. В приливных морях они подвергаются постоянным изменениям. Изменчивость объема в основном определяется колебаниями уровня, а изменчивость площади — соотношением между колебаниями уровня и уклонами дна в прибрежной полосе. На больших акваториях зависимость «мгновенных» площади и объема от фазы прилива неоднозначна, так как на ней сказывается асинхронность приливных изменений уровня. В пределах Кольского залива фазовые сдвиги между пунктами побережья незначительны, поэтому экстремумы площади и объема однозначно приходятся на моменты полной и малой воды.

Термохалинные показатели водной массы и условия ее эвтрофикации во многом зависят от соотношения объемов морских вод и вод поверхностного стока на акватории залива.

Для водной толщи водоема характерно формирование сезонного термоклина, осенне-зимней конвекции, приливных изменений температуры, солености и плотности. Основной чертой структуры вод является существование верхнего слоя распресненных вод, толщина которого варьирует от 12 до 7 м. Ниже расположен квазиоднородный слой. Максимальная соленость воды в заливе составляет 34,31 ‰ в глубинном слое, минимальная – 16,52 ‰ в поверхностном слое. Наиболее подвержен влиянию речного стока и приливо-отливным изменениям верхний 10-метровый слой (Кольский залив 1997, 2009).

Гидрофизические свойства

Кольский залив сохраняет зимой высокую температуру и практически не замерзает даже при сильных морозах за счет водообмена с Баренцевым морем, где по его южной и восточной периферии движутся на восток и север атлантические воды теплого Нордкапского течения – ветви системы Гольфстрима (Танцюра, 1959). Только в холодные зимы южное колено залива, заполненное опресненными водами, может покрываться льдом толщиной 30 – 40 см (Яковлев, 1961). Воды Кольского залива образованы преимущественно баренцевоморскими водными массами из-за его интенсивного водообмена на своей морской границе. Поэтому для акватории Кольского залива характерны такие же гидрофизические процессы, что и для открытой части Баренцева моря – формирование сезонного термоклина, осенне-зимняя конвекция, изменения температуры воды, солености, плотности в приливном цикле. В то же время на гидрологический режим, особенно в южном колене залива, существенно влияют метеорологические условия прилегающей суши и поступление пресных вод (Кольский залив, 1997). Большое значение, особенно у берегов, имеют приливно-отливные течения. Приливы полусуточные, их наибольшая величина 6,1 м у берега Кольского полуострова, в других местах 0,6 – 4,7 м (Танцюра, 1959). На акватории Кольского залива годовой ход температуры воды выражен сильнее, чем в открытом море. Годовой минимум приходится на февраль-март, когда температура поверхностного слоя воды понижается до +0,5°C в южном колене и до +1°C – в северном. От апреля к самому теплому месяцу – июлю, температура поверхностного слоя повышается до +11°C в южном колене и до +10°C – в северном (Кольский залив, 1997, 2009).

Режим солености Кольского залива определяется взаимодействием континентального стока с поступающими на его акваторию баренцевоморскими водными массами. Степень же опреснения баренцевоморских водных масс, занимающих большую часть водной призмы залива, в свою очередь, зависит от устойчивости речного стока, условий весеннего снеготаяния, объема выпадения жидких осадков на поверхность летом и осенью, а также интенсивностью водообмена и перемешивания водных масс различного гензиса на его акватории.

Прибрежная ветвь Нордкапского течения переносит вдоль побережья Кольского полуострова сравнительно мало трансформированные североатлантические водные массы. Их соленость на протяжении всего года, как правило, не выходит за пределы 34.0-34.5 ‰, при весьма незначительных сезонных изменениях. На вертикальных профилях солености, степень опреснения быстро убывает с глубиной. При этом, соленость на всех горизонтах глубже 100 м, в течение года сохраняется в диапазоне 34.0-34.5 ‰, а сколько-нибудь отчетливо выраженного годового хода, здесь не наблюдается, как и примыкающей к заливу части открытого моря. На глубинах до 50 м включительно, незначительное опреснение (до 33.8 ‰, т. е. на величину порядка 1%) возможно только в июле-августе, включая южное и среднее колена залива.

Для зимних и весенних месяцев, в южном колене залива характерны значения солености 20-25 ‰, причем, даже на горизонте 5 м, в течение большей части года, сохраняется сравнительно высокая соленость (28-32 ‰). Только с июня по август, соленость на горизонте 5м может понижаться до средних величин 15-20 ‰. На горизонте 10 м постоянно сохраняется соленость не ниже 25 ‰.

В свою очередь, для вершинной части залива, где глубина не превышает 10 м (первые 8 км от устьев Туломы и Колы), возможна любая степень опреснения от поверхности до дна в зависимости от сочетания стока, приливных и сгонно-нагонных явлений.

В среднем и северном коленах соленость на глубинах 10-25 м, в зимне-весенний период остается близкой к 34 ‰, летом понижается не более, чем до 32 ‰. На глубине 5 м возможно ее летнее понижение до 30 ‰ в северном и до 25 ‰ в среднем колене, для зимы типичны значения 32-33 ‰.

Биогенный состав

В морской воде в течение большей части года преобладают нитратные формы азота, причем их количество обычно колеблется в пределах от 0,2 до 0,4 мг/л. Концентрация аммонийного азота в южном колене залива колеблется в пределах 80 – 130 мкг/л, содержание аммоний-иона в воде убывает в направлении с юга на север и в северной части залива находится на уровне его содержания в море (Кольский залив, 1997). Максимальные значения концентрации аммонийного азота в водах кута залива составляют 321,3 – 640,0 мкг/л (Широкая, 2011; Овчинникова, 2012; Доклады о состоянии и об охране …, 2013).

Концентрация нитратов в поверхностных водах подвержена заметным сезонным колебаниям. Весеннее развитие фитопланктона приводит к уменьшению содержания нитратов в поверхностном слое. В течение года наименьшая концентрация нитратного азота в исследованных точках отмечена для весенне-летнего периода, что связано с ассимиляцией макрофитами в прибрежной зоне залива, особенно в районе поселка Белокаменка. Распределение величин показателя по районам исследования в данный период было следующим: Белокаменка – 15,8-24,3 мкг/л; Абрам-Мыс – 51,3-75,1 мкг/л; район нового моста – 59,2-85,3 мкг/л (рис. 1). Для районов Абрам-Мыса и нового моста полученные концентрации нитратов, в сравнении с данными научной литературы (Овчинникова и др., 2010), несколько выше, что можно объяснить влиянием поступающих неочищенных сточных вод. Отмечается повышенные концентрации нитратов (хотя и ниже общепринятых рыбохозяйственных ПДК) в районах Абрам-Мыса и нового моста, что может быть связано с влиянием речного стока, а также антропогенным воздействием неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в этих районах.

Среднее содержание нитритов в северной части Кольского залива составляет менее 1,0 мкг/л, в среднем и южном коленах их концентрация, в основном, изменяется от 1,0 до 4,0 мкг/л. Распределение нитратного азота отличается однородностью, как по вертикали, так и в горизонтальном направлении, диапазон изменчивости его концентрации невелик и составляет, в основном, 60 – 90 мкг/л. Наименьшее содержание нитратов наблюдается летом и осенью и составляет в южном колене 40 – 60 мкг/л, в среднем районе – от 20 до 80 мкг/л, в северном колене – от 20 до 90 мкг/л (Кольский залив, 1997; Широкая, 2011; Овчинникова, 2012). Наиболее высокие концентрации нитритов отмечены для района Абрам-Мыса. Наличие в воде нитритов в значительном количестве свидетельствует об интенсивности окислительных процессов в результате активной деятельности микроорганизмов и может использоваться в качестве косвенного критерия загрязнения. Увеличение концентрации в поверхностном слое связано с поступлением нитритов из донных осадков, придонного слоя, где происходит накопление органических остатков, подвергающихся окислению.

Содержание кислорода в водах залива имеет явно выраженную сезонную изменчивость. Кислородный режим морских вод в южном колене залива был удовлетворительным в течение 2013 года, содержание растворенного кислорода изменялось в пределах 8,35 – 13,36 мгО2/л, насыщение вод составляло 63 – 132% (Доклад о состоянии и об охране …, 2014). Данные значения соответствуют среднемноголетним, так как абсолютное содержание кислорода в поверхностном слое воды в среднем меняется от 10,3 – 10,9 мгО2/л в осенне-зимний период до 10,0 – 13,0 мгО2/л весной и летом, а насыщенность воды кислородом, соответственно, от 87 – 98 до 90 – 117%. Насыщенность воды кислородом в северном колене в весенне-летний период под действием процесса фотосинтеза увеличивается на 15 – 25%, в то время как в южном – лишь на 5 – 10%. Толщина слоя фотосинтеза в северном колене достигает 100 м, а в южной части залива, в связи с меньшей прозрачностью воды, она не превышает 20 м (Кольский залив, 1997).

Для открытых районов Баренцева моря характерен ярко выраженный сезонный ход величин рН, связанный с процессом фотосинтеза, в то время как в Кольском заливе уровень рН в большей степени определяется влиянием речного стока. Характерными величинами рН для южного колена залива являются 7,9 – 8,1, для среднего колена – 8,0 – 8,15, для северного – 8,1 – 8,2, т.е. величины водородного показателя имеют тенденцию к возрастанию в направлении с юга на север (Кольский залив, 1997).

Содержание соединений фосфора подвержено значительным сезонным колебаниям, поскольку оно зависит от соотношения интенсивности процессов фотосинтеза и биохимического окисления органических веществ. Динамика содержания фосфатов в районе Белокаменки, как и в поверхностном слое моря, носит четко выраженный характер, складывающийся под влиянием сезонности вегетативных процессов и гидрологических факторов (конвективное перемешивание, циркуляция водных масс во фронтальных зонах и т.д.). Наиболее высокое содержание фосфатов наблюдается в южном колене залива, в основном, из-за влияния речного стока. В направлении с юга на север содержание фосфатов постепенно уменьшается и в северном колене их концентрация примерно такая же, как и в Баренцевом море. Концентрация фосфатов в южном колене изменяется в широких пределах – от 20 до 80 мкг/л, в среднем колене – от 20 до 25 мкг/л, в северном колене – от 10 до 25 мкг/л (Кольский залив, 1997; Широкая, 2011; Овчинникова, 2012). Значительную роль в увеличении концентрации неорганического фосфора имеет бактериальное разложение отмершего органического вещества.

Источник