Морские пейзажи Константина Коровина

Х удожник Константин Коровин много путешествовал. Из поездок он привозил морские этюды — писал виды русского Заполярья и севера Европы, французского южного берега и Крымского побережья. «Культура.РФ» предлагает посмотреть морские пейзажи художника и узнать историю их создания.

Первые морские пейзажи

Константин Коровин обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями там были Василий Поленов и Алексей Саврасов. Коровин одним из первых среди русских художников представил этюд как самостоятельное произведение — до этого этюды были лишь подготовительным этапом во время работы над картиной. Он писал в технике, характерной для этюдных набросков: широкими мазками, больше внимания уделяя цвету и общей атмосфере композиции, а не деталям.

«Чувствовать красоту краски, света — вот в чем художество выражается; немного, но правдиво верно брать, наслаждаться свободно; отношения тонов. Тона, тона правдивей и трезвей — они содержание», — отмечал Константин Коровин.

В 1887 году художник посетил Париж и познакомился с полотнами импрессионистов — их методы оказались ему близки: «И импрессионисты. — у них я нашел все то самое, за что так ругали меня дома, в Москве».

Жемчужный север

В августе 1894 года Константин Коровин отправился в творческую поездку к северным морям. Путешествовал он вместе с художником Валентином Серовым, с которым давно дружил. Вояж был организован предпринимателем Саввой Мамонтовым: он планировал строительство железной дороги от Ярославля до побережья Белого моря и хотел привлечь внимание общества и специалистов к неосвоенному краю. Художники побывали в Вологде, Архангельске, Мурманске, на архипелаге Новая Земля, посетили Норвегию и Швецию.

Суровый холодный Русский Север поразил Коровина монохромностью красок и сложными цветовыми нюансами. В теплые дни писать морские пейзажи приходилось вечером и ночью: днем мешали назойливые насекомые, а осенью появилась другая проблема — холод. На ветру замерзали и краски, и руки, поэтому находить живописные решения и воплощать их на полотне нужно было быстро.

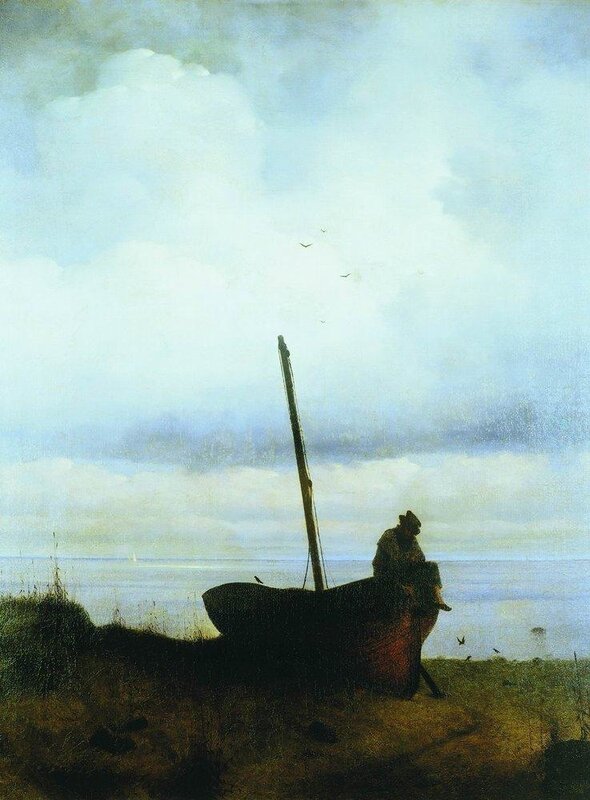

Во время путешествия Константин Коровин создал несколько морских этюдов: «Ловля рыбы на Мурманском море», «На севере», «Пристань у фактории на Мурмане», «Мурманский берег». Для северных пейзажей художник часто использовал серый цвет, его тонкие жемчужные оттенки.

Во время путешествия художник побывал на островах архипелага Новая Земля между Баренцевым и Карским морями. Коровин вспоминал об этом месте: «Над туманом стоят громады гор, острыми полосами ровно лежат снега. На берегу жалкие лачужки, сбитые из темных бревен с маленькими окнами. От домика к домику натянуты веревки: это чтобы ходить во время ветра. Кругом темные, красно-бурые горы: ночное солнце освещает их. Есть неизъяснимо-таинственное в этом полярном свете».

Природа Севера и люди, их уклад жизни очаровали художника, особенно его поразило северное сияние. Он говорил Валентину Серову: «Какой чудесный край, Север дикий! И ни капли злобы здесь нет от людей. И какой тут быт, подумай, и какая красота. Тоша, я бы хотел остаться здесь навсегда».

После Русского Севера, художники отправились в скандинавские страны. В пути они посетили город Хаммерфест, в то время один из самых северных в мире. По возвращении из путешествия Коровин создал картину «Геммерфест. Северное сияние» (1894–1895).

Путешествие длилось два месяца, из поездки Коровин привёз больше тридцати картин и этюдов. Все полотна вошли в единый северный цикл, и позже Коровин использовал их для оформления павильона на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Павильон «Крайний Север» представлял собой деревянный рубленый дом, в котором разместились пейзажные панно, панорамы и диорамы.

В экспозицию Коровин поместил шкуры медведей, одежду поморов, челюсти кита и даже связки с сушеной рыбой: «Стараюсь сделать в павильоне то впечатление, то чувство, которое я испытал там, на Севере. Думаю, как бы передать этот особенный запах океана и скал. Из бочек вынимают мох, который я привез с собой, и кладут его под пол павильона. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, уже выпил, он тоже старается; меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой».

В 1900 году художник участвовал в оформлении Русского павильона Международной выставки в Париже, где он снова работал над панно. Искусствовед Раиса Власова писала: «Как бы вторя протяженным ритмам необъятных северных равнин, бесконечным узким фризом тянулись по стенам северные пейзажи-панно… «Пристань у фактории на Мурмане», дощатый причал с бочками, огромной лебедкой на нем, устойчивые вместительные рыбацкие лодки, столпившиеся вокруг; в панно «У становища корабля» перед нашими глазами вырастает целый лес аккуратно перечисленных мачт со снастями, рей со спущенными парусами, просмоленных черных канатов». Талант художника нашел всеобщее признание — за оформление павильона Константин Коровин получил две серебряные и две золотые медали и стал кавалером ордена Почетного легиона.

Искрящийся юг

В 1904 году Коровин приехал в Ялту навестить писателя Антона Чехова, который в то время тяжело болел. Позже художник купил участок на побережье. «В Крыму, в Гурзуфе, я нашел прекрасный кусок земли у самого моря, купил его и построил дом, чудесный дом. Туда ко мне приезжали гости, мои приятели — художники, артисты, и многие все лето гостили у меня», — писал Константин Коровин.

Просторную виллу-мастерскую художник спроектировал сам. Называлась она «Саламбо» — как и балет, к которому Коровин создал декорации. На даче часто гостил друг художника, оперный певец Федор Шаляпин. Знаменитый бас несколько раз позировал Коровину, называл его «Паганини живописи». Для Коровина мир был «буйством красок», он говорил, что пейзаж «должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словами, это так похоже на музыку».

На вилле художник часто писал залитый солнцем берег моря, там он создал пейзажи «Пристань в Гурзуфе» и «На берегу Черного моря».

В своих южных полотнах Коровин комбинировал жанр марины и натюрморта: море часто становилось фоном для букетов крымских роз и корзин с южными фруктами: «На берегу моря», «Гурзуф. Корзина фруктов», «Гурзуф». Художник писал такие композиции ярко, используя насыщенные цвета и излюбленный широкий мазок.

Автор: Маргарита Ковынева

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Русские художники-маринисты

Любовь к морю имеет огромную историю. Тысячи лет оно не раз становилось центром, началом и отправной точкой для создания самых знаменитых шедевров, которые и по сей день восхищают зрителя. Мы хотим рассказать вам о самых известных русских маринистах, чьи работы восхищают весь мир.

Примерно в 17 веке в Голландии зародился новый жанр живописи. В нем главным героем изображения был не человек, не ваза с цветами или фруктами, а нечто, что очень сложно передать словами, но что испокон веков влечет к себе людей – стихия. Россия окружена 15-ю морями, а наши реки – невероятно широки и полноводны, поэтому неудивительно, что именно русские маринисты стали известны на весь мир. Конечно, все знают Ивана Айвазовского, но он был не единственным нашим художником, предпочитавшим море всему остальному.

Фокусник с кисточками

Завистники любили распускать слухи про Айвазовского. Говорили, что для создания своих картин он использует особые краски, а на выставках помещает за полотном лампу, чтобы добиться фирменного свечения воды и неба на своих картинах. Конечно же, это было не так, и художник не раз это доказывал, рисуя на публике и удивляя всех огромной скоростью и четкостью работы.

Поражать людей маленький Иван начал с детства. Сначала тем, что научился самостоятельно играть на скрипке, а потом обнаружил недюжинные художественные способности. Талантливому, но небогатому мальчику начали помогать меценаты – дарили ему карандаши и краски, хлопотали, чтобы его зачислили на обучение за казенный счет. В шестнадцать лет он приехал в столицу, где поступил, как сейчас говорят, на бюджетное отделение Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга. В Академии у юного дарования тоже все складывалось отлично. Признание публики на выставках, серебряная медаль за два пейзажа, поступление в помощники к известному и модному художнику Филиппу Таннеру. И тут карьера Айвазовского, которая взмывала вверх, как чайки на его картинах, оказалась под угрозой.

Дело в том, что Филипп Таннер был человеком завистливым и не терпел покушений на свою славу. Мысль, что ученик может превзойти своего учителя, была ему невыносима. Поэтому он запретил своему одаренному подмастерью писать собственные картины и выставлять их где бы то ни было. Айвазовский смешивал краски и бегал на посылках у ревнивого француза. Таннер расслабился, и в этот момент Айвазовский представил на осенней выставке Академии художеств 1836 года целых пять своих работ, которые очень восторженно встретили и критики, и публика. Учитель не стерпел такой обиды и пожаловался царю, который распорядился за ослушание снять картины Айвазовского с выставки, а юному художнику запретил работать на полгода.

Эта история сыграла роль черного пиара для восходящей звезды русской живописи. Его картины и до этого восхищали публику, а слава запрещенного художника еще сильнее подогрела интерес. На него посыпались золотые медали, а потом Академия художеств приняла решение выпустить талантливого юношу из своих стен на два года раньше и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С этим Айвазовский справился, как всегда, блестяще, поэтому за счет Академии его посылают уже в Европу.

Там он очень много пишет и знакомится с интересными людьми, общается с Гоголем, а его выставки проходят с неизменным успехом. Картину “Хаос” — одну из цикла его полотен, основанных на библейских сюжетах, даже покупает Папа Римский. Гоголь пишет по этому поводу Айвазовскому: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”.

Все хотят заполучить картину от того же художника, чьи работы украшают стены Ватикана! Так Айвазовский становился все более и более популярным. Его картины продавались очень хорошо, несмотря на то, что некоторые критиковали его за композиционные и колористические штампы. Но художник находился в постоянном поиске. Он рисовал много и быстро. За всю жизнь он создал более шести тысяч картин, что кажется невероятным, если не присматриваться к ним внимательно.

Если вы придете, скажем, в Третьяковскую галерею и детально рассмотрите несколько работ мастера, то заметите, что все они имеют много общего. Каждую картину Айвазовский начинал рисовать с яркого зрительного центра. Это мог быть гребень волны, корабль или плот. Он прорисовывал его подробно и четко, а вот остальное — море, небо, объекты вдалеке — прописано очень легко и схематично, немного в импрессионистской манере. После того, как картина выглядела более или менее завершенной, художник добавлял к ней точные и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. Благодаря этим приемам мы воспринимаем картины Айвазовского так, как наш глаз видит действительность, — в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали.

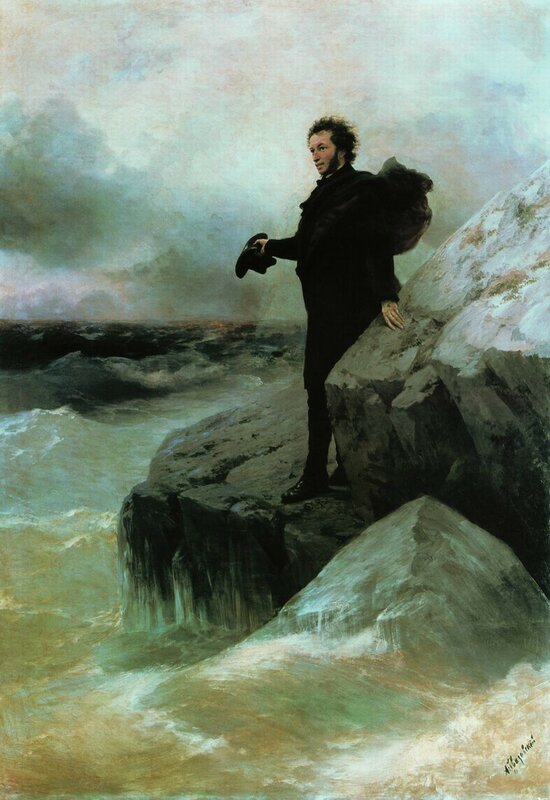

Рисуя в такой манере, невозможно создать, например, портрет, и, быть может, по этой причине Айвазовский не любил рисовать людей. Даже на знаменитом потрете его кисти «Прощание Пушкина с морем» поэта написал Илья Репин.

Впрочем, потом Айвазовский не раз писал Пушкина самостоятельно, правда, тоже на берегу моря, потому что невероятно восхищался поэтом и часто вдохновлялся его стихами.

Несмотря на славу и богатство, художник всю жизнь продолжал работать упорно и с огромной самоотдачей. Он был уверен, что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас. Именно поэтому его живопись настолько вдохновляет.

Всю вторую половину жизни Айвазовский занимался благотворительностью. Он поддерживал молодых художников материально, обучал их (если не вспоминать неприятную историю с Архипом Куинджи, которому Айвазовский пробовал запретить писать, как в свое время его учитель поступил с ним), открывал музеи и занимался благоустройством родного города.

В наше время работы Айвазовского по-прежнему любимы, как и при его жизни. Они успешно продаются на аукционах, и в 2012 году на торгах Sotheby’s картина «Вид Константинополя и Босфора» была продана за 3,2 млн фунтов стерлингов.

Художник будущего императора

Все детство Николай Гриценко мечтал о путешествиях. На его сохранившихся детских рисунках – кораблики и море. Поэтому в 19 лет он поступил в Техническое училище морского ведомства, окончив которое, стал служить инженером на корабле. Именно там, глядя на бескрайние морские просторы, он воплотил свою страсть и понял, что хочет делиться ею с людьми. Поэтому, не отрываясь от морской службы (как же покинуть любимое море?!), он стал учиться в Академии Художеств. Став живописцем, он повидал много стран и часто путешествовал по России. И из всех своих путешествий он привозил восхитительные морские пейзажи. Когда его назначили художником морского министерства, он поехал в морское плавание в Азию с Цесаревичем Николаем, будущим Николаем II.

За время путешествия Гриценко сделал больше 300 рисунков, выполняя работу, которой сейчас занимаются фотографы официальных лиц. Он изображал торжественные встречи, которые организовывали Цесаревичу в зарубежных портах, рисовал памятники, фиксировал детали костюмов и внешнего вида людей. Он настолько блестяще справился с этой задачей, что позже еще не раз его приглашали в свиту высочайших персон для такой работы.

Всю вторую половину жизни Гриценко прожил в Европе, работая художником-маринистом и участвуя в выставках. Его работы часто покупали военные в отставке, скучавшие по морской службе и кораблям. Перед смертью художнику был пожалован французский орден Почетного Легиона.

В его работах нет столько страсти и порыва, как у Айвазовского . Скорее в них видится любование спокойной стихией моря, гигантскими величественными кораблями и мощными пароходами. Он настолько был внимателен к деталям, что по его работам можно изучать все подробности внешнего вида морских кораблей того времени.

Источник