Замерзают ли Берингово и Японское моря?

Беренгово и Японские моря замерзают

1) Річка в Західному Сибіру, найдовша в Росії і друга по довжині в Азії.

2) Исток: злиття річок Бия и Катунь.

3) Обь впадає в утворену нею залив Карського моря — Обську губу.

4) Річка Обь тече по в Західному Сибіру з півдня на північ.

5) Довжина Оби від місця злиття Катуні і Бії — 3650 км.

6) Спільний уклон Оби — 4,5 сантиметра на 1 кілометр. Це дуже мала величина, яка свідчить про винятково-рівнинний характер течії Оби.

7) За характером перебігу Обь ділять на 3 частини: верхню (до гирла Томі), середню (до гирла Іртиша) і нижню (до Обської губи). Верхня Обь розташовується біля злиття Бії і Катуні і до гирла річки Томь. У цій частині річка має розвинену долину з заплавними терасами. Заплава насичена протоками.

8) Живлення річки переважно снігове. За період весняно-літньої повені річка приносить основну частину річного стоку. У верхній течії повінь — з початку квітня, в середньому — з другої половини квітня, а в нижньому — з кінця квітня — початку травня.

9) Основним притокою річки є Іртиш. Довжина від його витоку на кордоні Монголії і Китаю до впадання зліва в Обь дорівнює 4248 км — він перевершує Обь по довжині на 592 км.

Інші значущі притоки:

ліві — Піщана, Ануй, Чариш, Алей, Барнаулки, Касман, Шегарка, Чаю, Парабель, Васюган, Великий Юган, Північна Сосьва, Щуча, Синя;

праві — Чемровка, Чумиш, Бердь, Іня, Томь, Чулим, Кеть, Тим, Київський Єган, Вах, Ватінское Еган, Тром’еган, Пім, Лямін, Казим, Полуй.

Эндогенные процессы (греч.Endon — внутри + Genes — рождающий, рожденный) — рельефообразующие геологические процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах твёрдой земли и обусловленные ее внутренней энергией, силой тяжести и силами, возникающими при вращении Земли. Эндогенные процессы проявляются в виде тектонических движений земной коры, магматизма, метаморфизма горных пород, сейсмической активности. Главными источниками энергии эндогенных процессов являются тепло и перераспределение материала в недрах Земли по плотности (гравитационная дифференциация). Эндогенные процессы играют главную роль при образовании крупных форм рельефа.

Источник

Про Берингово море

Северные моря России нельзя назвать популярными среди туристов. К ним не так просто добраться, да и отдых вблизи ледяного, а в определенные сезоны – замерзшего моря не будет похож на курортный. Однако эти неприветливые моря содержат в себе огромные природные богатства – уникальную флору и фауну, да и выглядят могущественно и неприступно. Далеко не каждый человек решится однажды отправиться в нелегкое путешествие на Север, но тем интереснее хотя бы заочно ознакомиться с некоторыми фактами о том, какое разнообразие существует на нашей планете.

Берингово море – самое большое и северное из дальневосточных морей. Оно разделяет Азию и Северную Америку, омывая берега, принадлежащие России и США. Российские берега Берингова моря – это побережья Северной Камчатки, Корякского нагорья и Чукотки на северо-западе, американские – побережье Западной Аляски на северо-востоке. Обе страны имеют в своих владениях по нескольку островов и архипелагов, омываемых Беринговым морем. Большая часть границ геополитических совпадает с естественными границами. От Тихого океана же Берингово море отделено дугой островов – Командорских и Алеутских.

Береговая линия моря не является плавной. Наоборот, она сильно изрезана большим количеством заливов, бухт, полуостровов, мысов и проливов. В море впадают крупные реки c необычными, древними именами Юкон и Анадырь и Агиапук. Название «Юкон» означает всего лишь «Большая река» — в переводе с языка племени гвичин, одного из народов Аляски и Канады. Крупные заливы на российском побережье называются Анадырским, Карагинским, Олюторским, заливом Корфа и заливом Креста. На американском побережье это Нортон, Бристольский залив и Кускоквим.

Площадь Берингова моря – свыше двух миллионов квадратных километров, объем – почти четыре миллиона километров кубических. Средняя глубина – 1600 метров, максимальная глубина – чуть больше четырех тысяч метров. Также от четырех до четырех с половиной тысяч метров составляет глубина Камчатского пролива. Большое количество глубоких проливов способствует хорошему водообмену с Тихим океаном.

Берега моря по большей части скалистые, высокие, с крутыми склонами. Оставшаяся не такой неприступной часть береговой линии – зона низменной тундры. Она расположена в середине западных и восточных берегов.

НАСКОЛЬКО ОНО ХОЛОДНОЕ

Значительная часть моря покрыта льдом большую часть года. В холодные сезоны замерзает ещё больший процент поверхности. Практически вся масса льдов Берингова моря образуется и тает в нём же, только с северной стороны течениями вносится небольшое количество арктического льда. Обычно затем этот лед не перемещается южнее острова Святого Лаврентия. Количество льда в северной и южной частях моря сильно различается. Южная сторона почти не замерзает в течение всего года благодаря тихоокеанским водам, поэтому грамотнее будет сказать, что море застывает лишь частично.

Как уже упоминалось выше, Берингово море по берегам разделяется на большое количество заливов. Именно в заливах условия для образования льда наиболее благоприятны. Кроме того, сильные ветра нагоняют туда ледяную массу, образованную в центре водоема. И наоборот, образованный в бухте или заливе неподвижный лед может быть разломан и вынесен течением в открытое море. Наибольшее количество подвижных льдин, очевидно, находится на юге.

Зимой лед движется с востока на север и только потом на юг, в конце весны же холод отступает в обратном направлении. Шторма могут не прекращаться неделями.

Если говорить о конкретных температурных значениях, можно назвать температуру воздуха над водой – от +7 в самый теплый сезон, до, приблизительно, -23 градусов Цельсия в самый холодный. В общем-то, это не самые страшные холода для земли Русской. А вот температура воды намного менее терпима для человека: только на поверхности и в теплый сезон она не выше десяти градусов, а уж зимой, соответственно, опускается ниже нуля. На глубине вод температура колеблется в районе 1-3 градусов Цельсия в среднем.

В процессе научной экспедиции российского мореплавателя, капитана-командора и офицера датского происхождения Витуса Беринга в начале XVIII века были открыты Алеутская гряда (США) и Командорские острова. Маршрут экспедиции Беринга пролегал через пролив, ныне названый Беренговым, между Чукоткой и Аляской. Помимо самого моря, в честь Витуса Беринга названы также остров, пролив и Командорский архипелаг, а северо-восточную часть Сибири вместе с Чукоткой и Аляской называют именем Берингия в рамках археологии – считается, что все эти куски суши раньше располагались на одном континенте или были соединены между собой длинной косой. Капитан Беринг закончил свою жизнь здесь же, на острове Беринга – самом крупном из Командорских островов, посвятив свою жизнь изучению природы и расширению границ страны. Там же и похоронен.

Свою долю славы заслужил и Георг Вильгельм Стеллер, участник Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в конце тридцатых, начале сороковых годов XVIII века. Он был первым исследователем природы Камчатки и северо-западной части Америки, имевшим европейское происхождение – он имел немецкое медицинское и естество-научное образование, а в последствии работал в России и в частности – в Петербургской академии наук. Именно он определил на месте научный факт достижения экспедицией Беринга берегов североамериканского континента. Как ученый-энциклопедист, он открыл и зарегистрировал множество объектов флоры и фауны на территориях, где работал. Сейчас подлинные записи его журнала из экспедиции с Берингом находятся в библиотеке Нью-Йорка.

Берингово море достаточно богато рыбой и морскими млекопитающими, чтобы использоваться в промысловых целях. В XVIII веке оно даже носило название «Бобровое», так как на нем велась масштабная охота на каланов – морских бобров или, иначе говоря, выдр семейства Куньих. Шкурки этих несчастных зверьков служили местному населению «валютой» для бартерного обмена, что привело к попаданию каланов под угрозу исчезновения. Их популяция сократилась почти в 70 раз по сравнению с численностью данных животных, которая была два-три века назад. Сейчас от вымирания их защищает то, что они занесены в Красную книгу России. Промысел каланов запрещен во всем мире.

Помимо такого яркого примера, как морские бобры, Берингово море населяют также многие виды рыбы, китообразных и морских млекопитающих. Из четырехсот видов морских рыб пятьдесят являются промысловыми. Кроме того, в целях употребления в пищу в Беренговом море также ловят несколько видов крабов, креветок, молюсков.

В 2005 году архипелаг включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится он на юго-западе Берингова моря и состоит из четырех островов. Здесь всего один населённый пункт – село Никольское, где проживает менее тысячи человек. На остальной части островов спокойно существуют животные дикой природы, например, свыше двухсот видов пернатых. Береговая линия, состоящая из отвесных скал, отлично подходит для гнездования крупных морских птиц.

Для отважных туристов Командоры являются одним из самых доступных мест побережья Берингово моря. Здесь можно вживую понаблюдать за большим количеством китов разных видов. Всего в местной акватории их зарегистрировано около двадцати видов, они кормятся у берегов островов с весны до поздней осени. Из самых известных даже обывателю видов здесь можно встретить кашалотов и касаток.

Ластоногие же образуют лежбище на севере архипелага, где их и можно встретить. Морские млекопитающие не отличаются дружелюбием, поэтом рядом с северным лежбищем построена специальная туристическая эстакада, позволяющая полюбоваться животными с близкого, но в то же время безопасного расстояния.

Туры на Командорские острова организуются через Петропавловск-Камчатский.

Со стороны Чукотки же располагается самая восточная природоохранная территория России – «Берингия». Она находится на стыке двух континентов и двух океанов, поэтому и животные, рыбы и птицы сюда прибывают с разных углов континента. Площадь национального парка – порядка двух миллионов гектаров. Этому национальному парку принадлежит одна из самых богатых и разнообразных арктических флор. Здесь находятся пять заповедников.

Удобнее всего попасть на Чукотку как раз через Беренгию – сюда ходят круизные лайнеры.

Ещё одной уникальной достопримечательностью этого края является мыс Дежнёва – самая крайняя точка России с восточной стороны.

Это одно из самых уникальных и самобытных мест на планете. Определение «самое» касается Берингова море не по одному пункту, а сразу по ряду причин, связанных с его размером, расположением, наполнением, окружением. У этого моря интересная история, завязанная, разумеется, на путешествиях и приключениях одних из самых отважных людей своего времени – если говорить о периоде открытия этих земель. Оно издавна было богато как рыболовными, так и охотничьими промыслами, которые со временем становятся более умеренными и более нацеленными на сбережение природных ресурсов, так как человечество учится ценить ту необычайную красоту, которая существует на нашей планете.

При наличии желания Берингово море можно посетить – это будет интересно сделать натуралистам, фотографам и просто людям, жаждущим посмотреть как можно больше мест, не похожих на их привычное окружение. Северные воды и их обитатели оставят неизгладимое впечатление в душе любого человека.

Первоисточник данной статьи опубликован на сайте про Моря и отдых .

Источник

База знаний

Территория

Самое большое из дальневосточных морей, омывающих берега России,— Берингово море расположено между двумя материками — Азией и Северной Америкой — и отчленено от Тихого океана островами Командорско-Алеутской дуги. Его северная граница совпадает с южной границей Берингова пролива и тянется по линии м. Новосильского (Чукотский п-ов) — м. Йорк (п-ов Сьюард), восточная проходит по побережью Американского материка, южная — от м. Хабучь (п-ов Аляска) через Алеутские острова до м. Камчатский, западная — по побережью Азиатского материка.

Берингово море — одно из самых больших и глубоких морей мира. Его площадь равна 2315 тыс. км 2 , объем — 3796 тыс. км 3 , средняя глубина — 1640 м, наибольшая глубина — 4097 м. Площадь с глубинами менее 500 м занимает около половины всей площади Берингова моря, которое относится к окраинным морям смешанного материково-океанического типа.

На огромных пространствах Берингова моря островов мало. Не считая пограничной Алеутской островной дуги и Командорских островов, в море находятся крупные Карагинские острова на западе и несколько островов (Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нельсон, Нунивак, Св. Павла, Св. Георгия, Прибылова) на востоке.

Береговая линия Берингова моря сильно изрезана. Она образует множество заливов, бухт, полуостровов, мысов и проливов. Для формирования многих природных процессов этого моря особенно важны проливы, обеспечивающие водообмен с Тихим океаном. Суммарная площадь их поперечного сечения равна примерно 730 км 2 , глубины в некоторых из них достигают 1000—2000 м, а в Камчатском — 4000—4500 м, вследствие чего водообмен происходит не только в поверхностных, но и в глубинных горизонтах. Площадь поперечного сечения Берингова пролива равна 3,4 км 2 , а глубина всего 60 м. Воды Чукотского моря практически не воздействуют на Берингово море, но беринговоморские воды играют весьма существенную роль в Чукотском море.

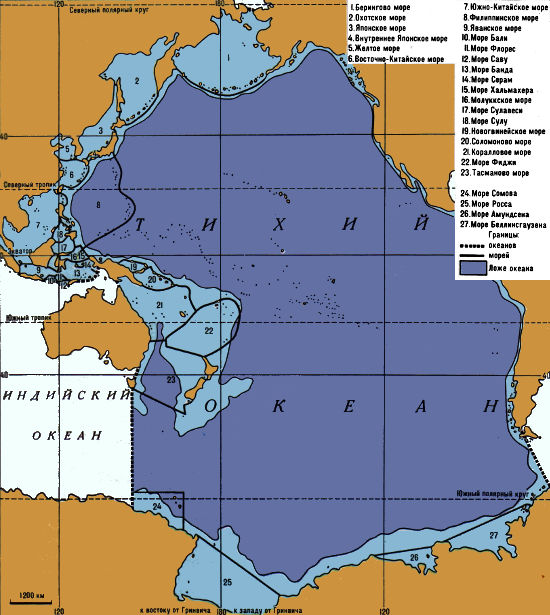

Границы морей Тихого океана

Разные участки побережья Берингова моря относятся к различным геоморфологическим типам берегов. В основном берега абразионные, но встречаются и аккумулятивные. Море окружают преимущественно высокие и обрывистые берега, только в средней части западного и восточного побережий к нему подходят широкие полосы плоской низменной тундры. Более узкие полосы низменного побережья находятся вблизи устьев небольших рек в виде дельтовой наносной долины или же окаймляют вершины бухт и заливов.

Ландшафты побережья Берингова моря

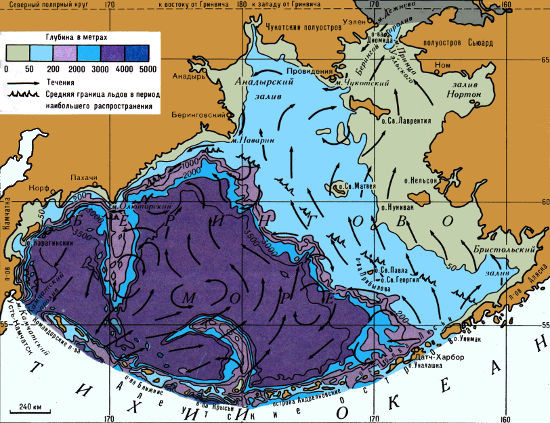

Рельеф дна

В рельефе дна Берингова моря четко выделяются основные морфологические зоны: шельф и островные отмели, материковый склон и глубоководная котловина. Шельфовая зона с глубинами до 200 м в основном расположена в северной и восточной частях моря и занимает более 40% его площади. Здесь она примыкает к геологически древним районам Чукотки и Аляски. Дно в этом районе представляет собой обширную, очень пологую подводную равнину шириной 600—1000 км, в пределах которой находится несколько островов, ложбин и небольших повышений дна. Материковая отмель у берегов Камчатки и островов Командорско-Алеутской гряды выглядит иначе. Здесь она узкая, и ее рельеф весьма сложен. Она окаймляет берега геологически молодых и очень подвижных участков суши, в пределах которых обычны интенсивные и частые проявления вулканизма и сейсмической деятельности.

Материковый склон протягивается с северо-запада на юго-восток примерно по линии от м. Наварин к о. Унимак. Вместе с зоной островного склона он занимает примерно 13% площади моря, имеет глубины от 200 до 300 м и характеризуется сложным рельефом дна. Зона материкового склона расчленена подводными долинами, многие из которых — типичные подводные каньоны, глубоко врезанные в дно моря и имеющие крутые и даже обрывистые склоны. Некоторые каньоны, особенно вблизи островов Прибылова, отличаются сложным строением.

Глубоководная зона (3000—4000 м) расположена в юго-западной и центральной частях моря и окаймлена относительно узкой полосой прибрежных отмелей. Ее площадь превышает 40% площади моря. Рельеф дна очень спокойный. Для него характерно почти полное отсутствие изолированных впадин. Склоны некоторых понижений дна очень пологи, т.е. эти депрессии слабо-изолированы. Из положительных форм выделяется хребет Ширшова, но он имеет сравнительно небольшую глубину на гребне (преимущественно 500–600 м с седловиной 2500 м) и подходит к цоколю островной дуги не вплотную, а оканчивается перед узким, но глубоким (около 3500 м) желобом Ратманова. Наибольшие глубины Берингова моря (более 4000 м) находятся в Камчатском проливе и вблизи Алеутских островов, но они занимают незначительную площадь. Таким образом, рельеф дна обусловливает возможность водообмена между отдельными частями моря: без ограничений в пределах глубин 2000—2500 м и с некоторым ограничением (определяемым сечением желоба Ратманова) до глубин 3500 м.

Рельеф дна и течения Берингова моря

Климат

Географическое положение и большие пространства определяют основные черты климата Берингова моря. Оно почти полностью находится в субарктической климатической зоне, только самая северная часть (севернее 64° с.ш.) относится к арктической зоне, а самая южная часть (южнее 55° с.ш.) — к зоне умеренных широт. В соответствии с этим определяются и климатические различия между разными районами моря. К северу от 55—56° с.ш. в климате моря (особенно его прибрежных районов) заметно выражены черты континентальности, но на удаленных от берегов пространствах они проявляются значительно слабее. Южнее этих параллелей климат мягкий, типично морской. Для него характерны небольшая суточная и годовая амплитуды температуры воздуха, большая облачность и значительное количество осадков. По мере приближения к берегу влияние океана на климат уменьшается. Вследствие более сильного выхолаживания и менее значительного прогрева прилегающей к морю части Азиатского материка западные районы моря холоднее восточных. На протяжении года Берингово море находится под воздействием постоянных центров действия атмосферы — Полярного и Гавайского максимумов, положение и интенсивность которых изменяются от сезона к сезону, и соответственно изменяется степень их влияния на море. Не меньшее влияние оно испытывает от сезонных крупномасштабных барических образований: Алеутского минимума, Сибирского максимума, Азиатской депрессии. Их сложное взаимодействие обусловливает сезонные особенности атмосферных процессов.

В холодное время года, особенно зимой, море испытывает влияние главным образом Алеутского минимума, Полярного максимума и Якутского отрога Сибирского антициклона. Иногда ощущается воздействие Гавайского максимума, который в это время занимает крайнее южное положение. Такая синоптическая обстановка приводит к большому разнообразию ветров, всей метеорологической обстановки над морем. В это время здесь наблюдаются ветры почти всех направлений. Однако заметно преобладают северо-западные, северные и северо-восточные. Их суммарная повторяемость равна 50—70%. Только в восточной части моря, южнее 50° с.ш., довольно часто наблюдаются южные и юго-западные ветры, а местами и юго-восточные. Скорость ветров в прибрежной зоне в среднем 6—8 м/с, а в открытых районах она изменяется от 6 до 12 м/с, причем увеличивается с севера на юг. Ветры северных, западных и восточных румбов несут с собой с Северного Ледовитого океана холодный морской арктический воздух, а с Азиатского и Американского материков — холодный и сухой континентальный полярный и континентальный арктический воздух. С ветрами южных направлений сюда приходит морской полярный, а временами и морской тропический воздух. Над морем взаимодействуют преимущественно массы континентального арктического и морского полярного воздуха, на границе которых образуется арктический фронт. Он расположен несколько севернее Алеутской дуги и протягивается в общем с юго-запада на северо-восток. На фронтальном разделе этих воздушных масс образуются циклоны, перемещающиеся примерно вдоль фронта на северо-восток. Передвижение этих циклонов способствует усилению северных ветров на западе и ослаблению их или даже перемене на южные на востоке моря. Большие градиенты давления, обусловленные Якутским отрогом Сибирского антициклона и Алеутского минимума, вызывают очень сильные ветры в западной части моря. Во время штормов скорость ветра нередко достигает 30— 40 м/с. Обычно штормы продолжаются около суток, но иногда они с некоторым ослаблением длятся 7—9 суток. Число дней со штормами в холодное время года равно 5—10, местами доходит до 15—20 в месяц.

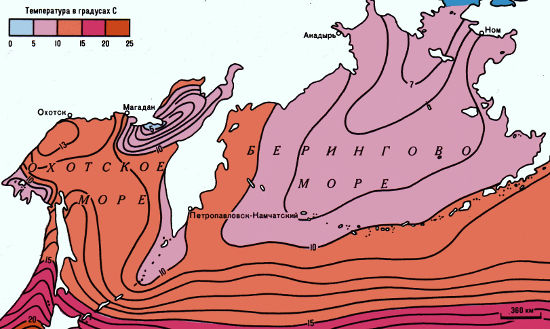

Температура воды на поверхности Берингова и Охотского морей летом

Температура воздуха зимой понижается с юга на север. Среднемесячная температура самых холодных месяцев — января и февраля — равна 1—4° в юго-западной и южной частях моря и —15— 20° в северных и северо-восточных районах. В открытом море температура воздуха выше, чем в прибрежной зоне. У берегов Аляски она может понижаться до –40—48°. На открытых пространствах температура ниже –24° не наблюдается.

В теплое время года происходит перестройка барических систем. Начиная с весны уменьшается интенсивность Алеутского минимума, и летом он выражен очень слабо, исчезает Якутский отрог Сибирского антициклона, Полярный максимум смещается к северу, а Гавайский максимум занимает свое крайнее северное положение. В результате такой синоптической обстановки в теплые сезоны преобладают юго-западные, южные и юго-восточные ветры, повторяемость которых равна 30—60%. Их скорость в западной части открытого моря 4—6 м/с, а в восточных районах — 4—7 м/с. В прибрежной зоне скорость ветра меньше. Снижение скоростей ветра по сравнению с зимними значениями объясняется уменьшением градиентов атмосферного давления над морем. Летом арктический фронт смещается к югу от Алеутских островов. Здесь зарождаются циклоны, с прохождением которых связано значительное усиление ветров. В летнее время повторяемость штормов и скорости ветров меньше, чем зимой. Только в южной части моря, куда проникают тропические циклоны (тайфуны), они вызывают сильнейшие штормы с ветрами ураганной силы. Тайфуны в Беринговом море наиболее вероятны с июня по октябрь, наблюдаются обычно не более одного раза в месяц и продолжаются несколько дней. Температура воздуха летом в общем понижается с юга на север, и она несколько выше в восточной части моря, чем в западной. Среднемесячные величины температуры воздуха самых теплых месяцев — июля и августа — в пределах моря изменяются примерно от 4° на севере до 13° на юге, причем у берегов они выше, чем в открытом море. Относительно мягкая на юге и холодная на севере зима, и повсюду прохладное, пасмурное лето — основные сезонные особенности погоды на пространствах Берингова моря. Материковый сток в море равен примерно 400 км 3 в год. Большая часть речной воды попадает в его самую северную часть, куда впадают наиболее крупные реки: Юкон (176 км 3 ), Кускоквим (50 км 3 /год) и Анадырь (41 км 3 /год). Около 85% общегодового стока приходится на летние месяцы. Влияние речных вод на морские ощущается в основном в прибрежной зоне на северной окраине моря в летнее время.

Гидрология и циркуляция вод

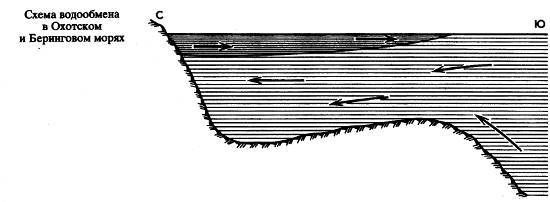

Географическое положение, огромные пространства, относительно хорошая связь с Тихим океаном через проливы Алеутской гряды на юге и крайне ограниченное сообщение с Северным Ледовитым океаном через Берингов пролив на севере определяют гидрологические условия Берингова моря. Составляющие его теплового бюджета зависят главным образом от климатических условий и в значительно меньшей степени — от адвекции тепла течениями. В связи с этим различные климатические условия в северной и южной частях моря влекут за собой различия в тепловом балансе каждой из них, что соответственно сказывается на температуре воды в море.

Для водного баланса Берингова моря, напротив, решающее значение имеет водообмен. Через Алеутские проливы поступают очень большие количества поверхностных и глубинных океанских вод, а через Берингов пролив воды вытекают в Чукотское море. Осадки (примерно 0,1% от объема моря) и речной сток (около 0,02%) очень малы по отношению к огромной площади и объему вод моря, поэтому менее существенны в водном балансе, чем водообмен через Алеутские проливы.

Однако водообмен через эти проливы изучен пока далеко не достаточно. Известно, что большие массы поверхностной воды выходят из моря в океан через Камчатский пролив. Подавляющая масса глубинной океанской воды поступает в море в трех районах: через восточную половину пролива Ближнего, почти через все проливы островов Лисьих и через проливы Амчитка, Танага и другие между Крысьими и Андриановскими островами. Возможно, что более глубокие воды проникают в море и через Камчатский пролив, если не постоянно, то периодически или спорадически. Водообмен между морем и океаном влияет на распределение температуры, солености, формирование структуры и общей циркуляции вод Берингова моря.

Основной массе вод Берингова моря свойственна субарктическая структура, главная особенность которой — существование холодного промежуточного слоя летом, а также теплого промежуточного слоя, расположенного под ним. Только в самой южной части моря, в районах, непосредственно прилегающих к Алеутской гряде, обнаружены воды иной структуры, где оба промежуточных слоя отсутствуют.

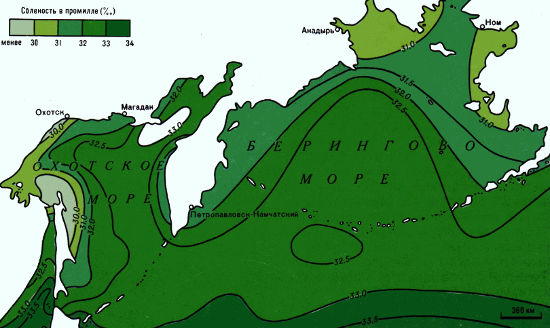

Температура воды и солёность

Соленость на поверхности Берингова и Охотского морей летом

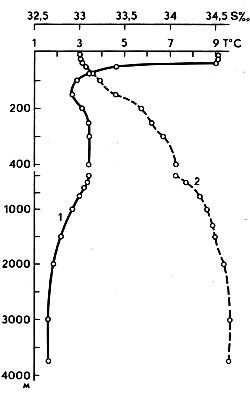

Основная масса вод моря, занимающая его глубоководную часть, летом четко разделяется на четыре слоя: поверхностный, холодный промежуточный, теплый промежуточный и глубинный. Такое расслоение определяется в основном различиями в температуре, а изменение солености с глубиной невелико.

Поверхностная водная масса летом представляет собой наиболее прогретый верхний слой от поверхности до глубины 25—50 м, характеризующийся температурой 7—10° на поверхности и 4—6° у нижней границы и соленостью около 33‰. Наибольшая толщина этой водной массы наблюдается в открытой части моря. Нижней границей поверхностной водной массы служит слой скачка температуры. Холодный промежуточный слой образуется здесь в результате зимнего конвективного перемешивания и последующего летнего прогрева верхнего слоя воды. Этот слой имеет незначительную толщину в юго-восточной части моря, но по мере приближения к западным берегам достигает 200 м и более. Минимальная температура отмечена на горизонтах около 150—170 м. В восточной части минимальная температура равна 2,5—3,5°, а в западной части моря понижается до 2° в районе Корякского берега и до 1° и ниже в районе залива Карагинского. Соленость холодного промежуточного слоя равна 33,2— 33,5‰ На нижней границе этого слоя соленость быстро повышается до 34‰.

Вертикальное распределение температуры воды (1) и солености (2) в Беринговом море

В теплые годы на юге, в глубоководной части моря, холодный промежуточный слой летом может отсутствовать, тогда температура сравнительно плавно понижается с глубиной при общем потеплении всей толщи воды. Происхождение промежуточного слоя связано с притоком тихоокеанской воды, которая в результате зимней конвекции охлаждается сверху. Конвекция достигает здесь горизонтов 150—250 м, а под ее нижней границей наблюдается повышенная температура — теплый промежуточный слой. Максимальная температура изменяется от 3,4—3,5 до 3,7—3,9°. Глубина залегания ядра теплого промежуточного слоя в центральных районах моря примерно 300 м, к югу она уменьшается до 200 м, а к северу и западу увеличивается до 400 м и более. Нижняя граница теплого промежуточного слоя размыта, приблизительно она намечается в слое 650—900 м.

Глубинная водная масса, занимающая большую часть объема моря, как по глубине, так и по площади моря существенно не различается. На протяжении более 3000 м температура меняется примерно от 2,7—3,0 до 1,5—1,8° у дна. Соленость равна 34,3—34,8‰.

По мере продвижения на юг к проливам Алеутской гряды расслоенность вод постепенно стирается, температура ядра холодного промежуточного слоя повышается, приближаясь по величине к температуре теплого промежуточного слоя. Воды постепенно обретают качественно иную структуру тихоокеанской воды.

В отдельных районах, особенно на мелководье, основные водные массы изменяются, появляются новые массы, имеющие местное значение. Например, в западной части Анадырского залива формируется распресненная водная масса под влиянием материкового стока, а в северной и восточной частях — холодная водная масса арктического типа. Теплый промежуточный слой здесь отсутствует. В некоторых мелководных районах моря летом в придонном слое наблюдаются холодные воды. Их образование связано с вихревым круговоротом воды. Температура в этих холодных «пятнах» падает до –0,5—1°.

Вследствие осенне-зимнего охлаждения, летнего прогрева и перемешивания в Беринговом море наиболее сильно трансформируется поверхностная водная масса, а также холодный промежуточный слой. Промежуточная тихоокеанская вода меняет свои характеристики в течение года очень незначительно и только в тонком верхнем слое. Глубинные воды сколько-нибудь заметно в течение года не изменяются.

Температура воды на поверхности моря в общем понижается с юга на север, причем в западной части моря воды несколько холоднее, чем в восточной. Зимой на юге западной части моря поверхностная температура воды равна обычно 1—3°, а в восточной части — 2— 3°. На севере по всему морю температура воды держится в пределах от 0° до –1,5°. Весной вода начинает прогреваться, а лед таять, при этом температура повышается незначительно. Летом температура воды на поверхности равна 9— 11° на юге западной части и 8—10° на юге восточной части. В северных районах моря она равна 4° на западе и 4—6° на востоке. В прибрежных мелководных районах температура воды на поверхности несколько выше, чем в открытых районах Берингова моря.

Вертикальное распределение температуры воды в открытой части моря характеризуется сезонными изменениями до горизонтов 150—200 м, глубже которых они практически отсутствуют.

Схема водообмена в Охотском и Беринговом морях

Зимой поверхностная температура, равная примерно 2°, распространяется до горизонтов 140—150 м, ниже она повышается примерно до 3,5° на горизонтах 200—250 м, далее ее величина почти не изменяется с глубиной.

Весной температура воды на поверхности повышается примерно до 3,8° и сохраняется до горизонтов 40—50 м, далее до горизонтов 65—80 м она резко, а затем (до 150 м) очень плавно понижается с глубиной и с глубины 200 м незначительно повышается к дну.

Летом температура воды на поверхности достигает 7—8°, но очень резко (до 2,5°) понижается с глубиной до горизонта 50 м, ниже ее вертикальный ход почти такой же, как и весной.

В общем температуре воды в открытой части Берингова моря свойственны относительная однородность пространственного распределения в поверхностных и глубинных слоях и сравнительно небольшие сезонные колебания, которые проявляются только до горизонтов 200—300 м.

Соленость поверхностных вод моря изменяется от 33—33,5‰ на юге до 31‰ на востоке и северо-востоке и до 28,6‰ в Беринговом проливе. Наиболее существенно опресняется вода весной и летом в районах впадения рек Анадырь, Юкон и Кускоквим. Однако направление основных течений вдоль побережий ограничивает влияние материкового стока на глубокие районы моря.

Вертикальное распределение солености почти одинаково во все сезоны года. От поверхности до горизонта 100—125 м она примерно равна 33,2—33,3‰. Несколько увеличивается соленость от горизонтов 125—150 до 200—250 м, глубже остается почти неизменной до дна.

В соответствии с небольшими пространственно-временными изменениями температуры и солености плотность также изменяется незначительно. Распределение океанологических характеристик по глубине свидетельствует о сравнительно слабой вертикальной стратификации вод Берингова моря. В сочетании с сильными ветрами это создает благоприятные условия для развития ветрового перемешивания. В холодный сезон оно охватывает верхние слои до горизонтов 100—125 м, в теплое время года, когда воды расслоены более резко, а ветры слабее, чем осенью и зимой, ветровое перемешивание проникает до горизонтов 75—100 м в глубоких и до 50—60 м в прибрежных районах.

Значительное выхолаживание вод, а в северных районах и интенсивное льдообразование способствуют хорошему развитию осенне-зимней конвекции в море. В течение октября — ноября она захватывает поверхностный слой в 35— 50 м и продолжает проникать глубже.

Граница проникновения зимней конвекции углубляется при приближении к берегам вследствие усиленного охлаждения вблизи материкового склона и отмели. В юго-западной части моря это понижение особенно велико. С этим связано наблюдающееся опускание холодных вод вдоль берегового склона.

Из-за низкой температуры воздуха, обусловленной высокой широтой северо-западного района, зимняя конвекция развивается здесь весьма интенсивно и, вероятно, уже в середине января (из-за мелководности района) доходит до дна.

Течения

В результате сложного взаимодействия ветров, притока вод через проливы Алеутской гряды, приливов и других факторов создается поле постоянных течений в море.

Преобладающая масса воды из океана поступает в Берингово море через восточную часть пролива Ближний, а также через другие значительные проливы Алеутской гряды.

Воды, поступающие через пролив Ближний и распространяющиеся сначала в восточном направлении, затем поворачивают к северу. На широте около 55° эти воды сливаются с водами, поступающими из пролива Амчитка, формируя основной поток центральной части моря. Этот поток поддерживает здесь существование двух устойчивых круговоротов — большого, циклонического, охватывающего центральную глубоководную часть моря, и менее значительного, антициклонического. Воды основного потока направляются на северо-запад и доходят почти до азиатских берегов. Здесь большая часть вод поворачивает вдоль побережья к юго-западу, давая начало холодному Камчатскому течению, и выходит в океан через Камчатский пролив. Часть этих вод сбрасывается в океан через западную часть пролива Ближний, и очень небольшая часть включается в основную циркуляцию.

Воды, входящие через восточные проливы Алеутской гряды, также пересекают центральную котловину и движутся на северо-северо-запад. Примерно на широте 60° эти воды разделяются на две ветви: северо-западную, направляющуюся к Анадырскому заливу и далее на северо-восток, в Берингов пролив, и северо-восточную, движущуюся к заливу Нортон-Саунд, а затем к северу, в Берингов пролив.

Скорости постоянных течений в море невелики. Наибольшие значения (до 25—50 см/с) наблюдаются в районах проливов, а в открытом море они равны 6 см/с, причем скорости особенно малы в зоне центральной циклонической циркуляции.

Приливы в Беринговом море в основном обусловливаются распространением приливной волны из Тихого океана.

В Алеутских проливах приливы имеют неправильный суточный и неправильный полусуточный характер. У берегов Камчатки в течение промежуточных фаз Луны прилив переходит от полусуточного к суточному, при больших склонениях Луны становится почти чисто суточным, при малых — полусуточным. У Корякского берега, от залива Олюторского до устья р. Анадырь, прилив неправильный полусуточный, а у берегов Чукотки — правильный полусуточный. В районе бухты Провидения прилив вновь переходит в неправильный полусуточный. В восточной части моря, от м. Принца Уэльского до м. Ном, приливы имеют как правильный, так и неправильный полусуточный характер.

Южнее устья Юкона прилив становится неправильным полусуточным.

Приливные течения в открытом море имеют круговой характер, а скорость их равна 15—60 см/с. Вблизи берегов и в проливах приливные течения реверсивные, и их скорость доходит до 1—2 м/с.

Циклоническая деятельность, развивающаяся над Беринговым морем, обусловливает возникновение очень сильных и порой продолжительных штормов. Особенно сильное волнение развивается с ноября по май. В это время года северная часть моря покрыта льдом, и потому наиболее сильное волнение наблюдается в южной части. Здесь в мае повторяемость волнения более 5 баллов достигает 20—30%, а в северной части моря из-за льдов оно отсутствует. В августе волнение и зыбь свыше 5 баллов достигают наибольшего развития в восточной части моря, где повторяемость такого волнения доходит до 20%. В осеннее время в юго-восточной части моря повторяемость сильного волнения до 40%.

При продолжительных ветрах средней силы и значительном разгоне волн высота их достигает 6—8 м, при ветре в 20—30 м/с и более — до 10 м, а в отдельных случаях — до 12 и даже 14 м. Периоды штормовых волн доходят до 9—11 с, а при умеренном волнении — до 5—7 с.

Помимо ветрового волнения в Беринговом море наблюдается зыбь, наибольшая повторяемость которой (40%) приходится на осень. В прибрежной зоне характер и параметры волн весьма различны в зависимости от физико-географических условий района.

Ледовитость

Большую часть года значительная часть Берингова моря бывает покрыта льдом. Льды в море имеют местное происхождение, т.е. образуются, разрушаются и тают в самом море. В северную часть моря через Берингов пролив ветрами и течениями вносится незначительное количество льда из Арктического бассейна, не проникающего обычно южнее о. Св. Лаврентия.

По ледовым условиям северная и южная части моря различаются. Приблизительной границей между ними служит крайнее южное положение льда в течение года — в апреле. В этом месяце кромка идет от залива Бристоль через острова Прибылова и дальше на запад по 57—58-й параллели, а затем опускается на юг к Командорским островам и проходит вдоль побережья до южной оконечности Камчатки. Южная часть моря не замерзает вовсе. Теплые тихоокеанские воды, поступающие в Берингово море через Алеутские проливы, отжимают плавучие льды к северу, и кромка льдов в центральной части моря всегда выгнута к северу.

Процесс льдообразования раньше всего начинается в северо-западной части Берингова моря, где льды появляются в октябре и постепенно продвигаются к югу. В Беринговом проливе лед появляется в сентябре. Зимой пролив заполнен сплошным битым льдом, дрейфующим на север.

В Анадырском заливе и заливе Нортон-Саунд лед можно встретить уже в сентябре. В начале ноября лед появляется в районе м. Наварин, а в середине ноября он распространяется до м. Олюторский. У берегов Камчатки и Командорских островов плавучий лед обычно появляется в декабре и лишь как исключение в ноябре. В течение зимы вся северная часть моря, примерно до параллели 60°, заполняется тяжелыми, торосистыми льдами, толщина которых доходит до 6—10 м. К югу от параллели островов Прибылова встречаются битые льды и отдельные ледяные поля.

Однако даже во время наибольшего развития льдообразования открытая часть Берингова моря никогда не покрывается льдом. В открытом море под влиянием ветров и течений лед находится в постоянном движении, нередко происходят сильные сжатия. Это приводит к возникновению торосов, максимальная высота которых может доходить до 20 м. Из-за периодических сжатий и разрежений льдов, связанных с приливами, образуются нагромождения льдов, многочисленные полыньи и разводья.

Неподвижный лед, который образуется зимой в закрытых бухтах и заливах, во время штормовых ветров может быть взломан и вынесен в море. Льды восточной части моря выносятся на север, в Чукотское море.

В апреле граница плавучего льда максимально продвигается к югу. С мая лед начинает постепенно разрушаться и отступать на север. В течение июля и августа море бывает совершенно чистым от льда, но и в эти месяцы лед можно встретить в Беринговом проливе. Разрушению ледяного покрова и очищению моря от льда летом способствуют сильные ветры.

В бухтах и заливах, где сказывается распресняющее влияние речного стока, условия для образования льда более благоприятные, чем в открытом море. Большое влияние на расположение льдов оказывают ветры. Нагонные ветры нередко забивают отдельные заливы, бухты и проливы тяжелым льдом, принесенным из открытого моря. Сгонные ветры, наоборот, уносят лед в море, временами очищая весь прибрежный район.

Хозяйственное значение

Рыбы Берингова моря представлены более 400 видами, из которых лишь не более 35 относятся к важным промысловым. Это лососевые, тресковые, камбаловые. В море добываются также окунь, макрурус, мойва, угольная рыба и др.

Источник