Биологические ресурсы океана

Биологические ресурсы Мирового океана как одна из разновидностей его природных богатств в широком смысле этого понятия представляют собой все разнообразие растений и животных, обитающих в океанах и морях. Однако пока еще используется лишь незначительная часть органического мира океана. Поэтому биологическими ресурсами Мирового океана фактически служат лишь те группы и виды его обитателей, вовлечение которых в хозяйственную сферу в настоящее время экономически оправдано.

По масштабам использования и значению ведущее место занимает нектон. Преобладающая часть (80-85%) его биомассы представлена рыбой. Около 10-15% от общей биомассы нектона приходится на долю нектонных головоногих моллюсков, главным образом кальмаров. Нектонные ракообразные представлены преимущественно различными видами креветок. Морские млекопитающие — в основном киты и ластоногие — занимают менее 5% во всей биомассе нектона. В сравнительно небольшой степени пока используется бентос. Среди зообентоса хозяйственный интерес представляют различные виды двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы, гребешки и др.), ракообразных (крабы, омары, лангусты), иглокожих (морские ежи) и других донных животных. Из всего многообразия фитобентоса практическое применение находят некоторые представители бурых, красных и зеленых водорослей, а также высших цветковых растений. С недавнего времени стал использоваться один из видов планктонных ракообразных — криль. Этим положено начало освоения океанского зоопланктона. Промышленная добыча в океане фитопланктона нереальна, так как его конкретная биомасса ничтожно мала по сравнению с продукцией.

Промысел животных и растений в океане

География мирового промысла водных животных и растений, т.е. степень использования их сырьевой базы в разных районах Мирового океана, предопределяется естественными, социально-экономическими и юридическими факторами.

К первым относятся пространственные различия биологической продуктивности океана, которые зависят от разнообразия гидрологических, гидробиологических условий, атмосферных процессов, рельефа дна и т.п. В Мировом океане, так же как и на суше, есть высокопродуктивные и малопродуктивные площади. Наиболее высокопродуктивные зоны океана, уровень продуктивности которых соответствует уровню продуктивности лесов и пахотных земель материков, занимают всего 17% площади Мирового океана. Малопродуктивные океанские пространства, продуктивность которых находится на уровне пустынь суши, охватывают 63% площади океана. Таким образом, лишь 37% акватории Мирового океана приходится на долю биологически продуктивных участков, расположенных в основном на шельфе, периферии океанов и частично в открытых водах, вблизи материкового склона или над поднятиями ложа океана. От степени продуктивности зависят количественные показатели добычи промысловых объектов, а районами лова определяется их видовой состав.

Среди группы социально-экономических факторов наиболее существенны следующие:

— Производственные. Уровень развития рыболовной техники и технологии. С ними связаны возможности освоения более или менее значительных пространств и глубин океана, ведение не только пассивного нри-брежного, но и активного лова в открытых водах, что позволяет более разнообразно использовать биологические ресурсы Мирового океана.

— Экономические. Местонахождение основных районов потребления. При прочих равных условиях наиболее интенсивно облавливаются акватории, прилегающие к местам переработки сырья и сбыта продукции.

— Социальные. Способ производства во многом определяет эффективность хозяйства и рационального использования природных ресурсов. При социалистической системе хозяйства исключается хищнический лов рыбы и других морских обитателей.

— Правовые. Международные соглашения в области добычи биологических ресурсов. Они в значительной степени определяют районы лова, видовой состав используемых биологических ресурсов и объемы уловов. Так, например, после введения двухсотмильных экономических зон промысел в них стал возможен только на условиях межгосударственных соглашений. В связи с этим в последние годы начался интенсивный поиск новых промысловых районов в открытых водах Мирового океана, что несколько расширило пространственные рамки добычи и видовой состав используемых биологических ресурсов.

Более чем за 100 последних лет вылов водных объектов повысился примерно с 2 млн. тонн (1850 г.) до 73,5 млн. тонн (1976 г.). Однако в течение этого времени темпы и размеры уловов увеличивались неравномерно. До второй мировой войны промысловый тол развивался довольно медленно, и в 1938 г. улов достигал 21 млн. тонн.

В военные годы промысел был незначительным, но уже с 1948 г. мировое рыболовство стало быстро развиваться; в 1950 г. восстановился довоенный уровень мировых уловов и начался их дальнейший стремительный рост. За первые 15 послевоенных лет мировой вылов водных объектов увеличился на 19 млн. тонн, а за десятилетие (1961 — 1970 гг.) прирост мировых уловов превысил 29 млн. тонн. Столь интенсивный рост уловов в то время происходил главным образом в результате промысла в океанах и морях, где тогда добывалось около 90% водных животных и растений. Темпы роста уловов во внутренних водоемах оставались низкими. Бурное развитие промышленного рыболовства в Мировом океане стимулировал главным образом повышенный спрос на пищевую и кормовую (для нужд сельского хозяйства) продукцию, изготовляемую из рыбы и других продуктов моря, а усовершенствование промысловых судов, орудий и техники лова, применение новой научной аппаратуры и технологии производства позволили резко увеличить добычу биоресурсов.

Однако чрезвычайно высокая интенсификация добычи водных объектов отрицательно сказалась на запасах многих из них, поэтому темпы развития морского рыболовства в дальнейшем значительно снизились.

Промышленный лов по акватории Мирового океана размещается неравномерно. Это подтверждается пространственными различиями уловов. По традиции наиболее развит промысел в северной (к северу от 30° с.ш.) зоне океана. Здесь до второй мировой войны добывалось более 80% рыбы и нерыбных объектов. В послевоенные годы в степени интенсивности рыболовства по широтным зонам произошли заметные сдвиги.

Северная зона продолжает занимать ведущее место в мировом рыболовстве, хотя ее доля к 1979 г. уменьшилась примерно на 25% по сравнению с довоенным временем. В то же время увеличилась (с 4% в 1948 г. до 18,5% в 1979 г.) доля южной зоны и понизилась (с 40% в 1958 г. до 27% в 1979 г.) доля тропической. Сравнительно высокий уровень добычи в тропической зоне и увеличение вылова в южной — характерная черта и современного океанского промысла.

Существенный показатель современного промышленного рыболовства — распределение уловов по ступеням глубин Мирового океана. Большая часть вылова приурочена к шельфовым водам, значительно меньше добывается над материковым склоном и ложем океана.

Кроме того, четко прослеживается малая изменчивость во времени распределения мирового улова по ступеням глубин. И в настоящее время картина распределения мирового улова по глубинам остается такой же.

Среди промысловых рыб преобладают пелагические виды, вылов которых за послевоенные годы увеличился на 27,5 млн. т, тогда как добыча донных обитателей возросла всего на 10,5 млн. т. Это связано не только с резким преобладанием численности пелагических видов, но и с усовершенствованием методов поиска рыбы и техники лова. Кроме того, добыча наиболее ценных в пищевом отношении представителей донной фауны сократилась в результате уменьшения их запасов, подорванных многолетним чрезвычайно интенсивным ловом.

Мировой промысел в океанах и морях включает в себя несколько основных групп добываемых организмов с весьма неравноценной долей каждой из них в общем объеме улова. Большая часть (почти 90%) вылова приходится на рыбу, второе место (около 6%) занимают беспозвоночные, на третьем месте (примерно 4%) находится водная растительность, и менее 1% дает промысел морских млекопитающих. Кроме количественных различий в уловах добыча каждой из этих групп имеет свои особенности, поэтому целесообразно рассматривать соответствующие виды промыслов в отдельности.

Источник

Биологические ресурсы Мирового океана

Понятие о биологических ресурсах Мирового океана можно трактовать в двух смыслах – более широком и более узком. В первом из них это все разнообразие животных и растений, обитающих в морской и океанической среде, во втором – лишь та их часть, которая имеет или может иметь промысловое значение. Если действительно иметь в виду возможные для использования человеком ресурсы, то вторая трактовка, наверное, более правильна. Однако в литературе чаще встречается оценка суммарных биологических ресурсов Мирового океана.

Суммарную биомассу Мирового океана разные источники определяют с большими различиями, но чаще всего – в 35–40 млрд т. Это означает, что биомасса Мирового океана значительно меньше биомассы суши. Для нее характерно также другое соотношение фитомассы (растительные организмы) и зоомассы (животные организмы). На суше фитомасса превышает зоомассу примерно в 2000 раз, а в Мировом океане биомасса животных превосходит биомассу растений более чем в 18 раз. Без учета человеческого вмешательства в природные процессы морские экосистемы, как и экосистемы суши, могут поддерживать себя сами.

Для биологических ресурсов Мирового океана характерны не только очень большие размеры, но и исключительное разнообразие. Воды морей и океанов, по существу, представляют собой густонаселенный мир множества живых организмов: от микроскопических бактерий до самых крупных животных на Земле – китов. На обширных океанских пространствах, от освещенной Солнцем поверхности до темного и холодного царства морских глубин, обитает около 180 тыс. видов животных, в том числе 16 тыс. различных видов рыб, 7,5 тыс. видов ракообразных, около 50 тыс. видов брюхоногих моллюсков. В Мировом океане насчитывается также 10 тыс. видов растений.

Исходя из образа жизни и местообитания, все живущие в Мировом океане организмы обычно подразделяют на три класса.

К первому классу, обладающему наибольшей биомассой и самым большим разнообразием видов, относят планктон (в переводе с греческого – «блуждающий», «парящий»), который, в свою очередь, подразделяют на фитопланктон и зоопланктон. Планктон распространен преимущественно в поверхностных горизонтах океанской толщи (до глубины 100–150 м), причем фитопланктон – главным образом мельчайшие одноклеточные водоросли – служит кормом для многих видов зоопланктона, который по объему биомассы (20–25 млрд т) занимает в Мировом океане первое место.

Ко второму классу морских организмов относят нектон (в переводе с греческого – «плавающий»). Он включает в себя всех животных, способных самостоятельно передвигаться в водной толще морей и океанов. Это рыбы, киты, дельфины, моржи, тюлени, кальмары, креветки, осьминоги, черепахи и некоторые другие виды. Ориентировочная оценка суммарной биомассы нектона – 1 млрд т, половина ее приходится на рыб.

Третий класс объединяет морские организмы, обитающие на дне океана или в донных отложениях, – бентос (в переводе с греческого – «прикрепленный ко дну», «глубинный»). В качестве представителей зообентоса можно назвать различные виды двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы и др.), ракообразных (крабы, омары, лангусты), иглокожих (морские ежи) и других донных животных. Фитобентос представлен прежде всего разнообразными водорослями. По размерам биомассы зообентос (10 млрд т) уступает только зоопланктону.

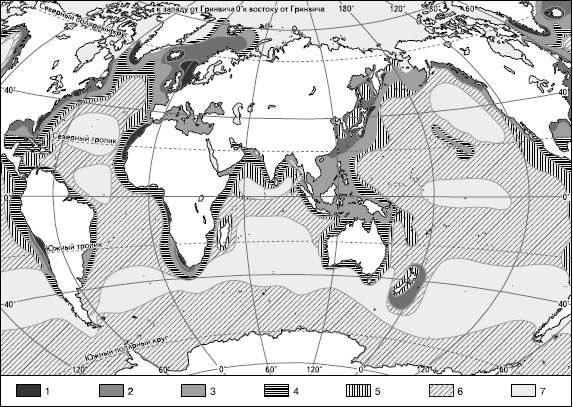

Географическое распространение биологических ресурсов Мирового океана (как и биологических ресурсов суши) крайне неравномерно. В его пределах довольно четко выделяются очень высокопродуктивные, высокопродуктивные, среднепродуктивные, малопродуктивные и самые малопродуктивные области. Естественно, что наибольший хозяйственный интерес представляют две первые из них. Именно эти области имел в виду В. И. Вернадский, когда писал о наличии в Мировом океане особых сгущений Такие сгущения жизни связаны преимущественно с шельфовыми зонами (рис. 29).

Интересно, что продуктивные области в Мировом океане могут иметь характер широтных поясов, что в значительной мере обусловлено неодинаковым распределением солнечной энергии. Так, обычно выделяют следующие природно-рыбохозяйственные пояса: арктический и антарктический (соответственно менее 1 и 15 % площади океанского сектора), умеренные пояса Северного и Южного полушарий (11 и 34 %), тропическо-экваториальный пояс (40 %). Наибольшее хозяйственное значение из них имеет умеренный пояс Северного полушария.

Для более полной характеристики географического распространения биологических ресурсов большой интерес представляет распределение их между отдельными океанами Земли.

Первое место и по общему объему биомассы, и по числу видов занимает Тихий океан. Это объясняется в первую очередь огромными размерами его акватории и большим разнообразием природных условий в ее пределах. Животный мир его по видовому составу в три-четыре раза богаче, чем других океанов. Фактически здесь представлены все виды живых организмов, населяющих Мировой океан. Тихий океан отличается от других также высокой биологической продуктивностью, особенно в умеренных и экваториальном поясах. Но еще более велика биологическая продуктивность в зоне шельфа: именно здесь обитает и нерестится подавляющее большинство тех морских животных, которые служат объектами промысла.

Рис. 29. Рыбопродуктивность Мирового океана (по П. П. Моисееву): 1 – более 3000 кг/км 2 ; 2 – более 1000; 3 – более 500; 4 – более 200; 5 – более 100; 6 – более 10; 7 – более 7 кг/км 2

Очень богаты и разнообразны также биологические ресурсы Атлантического океана. Как и Тихий океан, он выделяется высокой средней биологической продуктивностью. Животные населяют всю толщу его вод. В умеренных и холодных водах обитают крупные морские млекопитающие (киты, ластоногие), сельдевые, тресковые и другие виды рыб, ракообразные. В тропической части океана количество видов измеряется уже не тысячами, а десятками тысяч. Разнообразные организмы обитают и в его глубоководных горизонтах в условиях огромного давления, низких температур и вечной тьмы. Плотность планктона наиболее велика между 45° и 75° обоих полушарий. А в прибрежных районах большое распространение имеют морские водоросли (макрофиты).

Значительными биологическими ресурсами обладает также Индийский океан, но изучены они здесь хуже и используются пока меньше. Что же касается Северного Ледовитого океана, то преобладающая часть холодных и ледовитых вод Арктики неблагоприятна для развития жизни и поэтому мало продуктивна. Лишь в приатлантической части этого океана, в зоне влияния Гольфстрима, его биологическая продуктивность значительно повышается.

Россия обладает очень большими и разнообразными морскими биологическими ресурсами. В первую очередь это относится к морям Дальнего Востока, причем самое большое разнообразие (800 видов) отмечается у берегов южных Курильских островов, где сосуществуют холоднолюбивые и теплолюбивые формы. Из морей Северного Ледовитого океана наиболее богато биоресурсами Баренцево море.

Источник