Черного моря теплоход армения

Центр подводных исследований РГО представляет портал, посвященный санитарно‑транспортному судну «Армения», которое погибло при выполнении эвакуационного рейса из Крыма. Точное число жертв неизвестно до сих пор.

О теплоходе «Армения»

7 ноября 1941 года произошла одна из самых страшных морских трагедий нашей страны. Санитарно‑транспортное судно «Армения» было атаковано гитлеровской авиацией и затонуло недалеко от Ялты.

На борту находились, по разным данным, от 4,5 до 10 тысяч человек. Спастись удалось единицам. Дело о гибели засекретили, после чего официально об этой трагедии никто не вспоминал.

Зачем мы собираем список

Известно, что на борту теплохода было очень много людей. Настолько много, что даже во время движения они плотно стояли, в том числе на верхних палубах. Сколько человек было на «Армении» не известно до сих пор. Списков никто не вел. А если они и велись, то согласно самой распространенной версии они не сохранились.

Погрузка проходила в панике. Называются цифры от 4,5 до 10 тысяч человек. Сейчас у нас появилась возможность вернуть из небытия имена людей, ставших жертвами одной из самых страшных трагедий за всю историю мореплавания, о которой несколько десятилетий почти ничего не было известно.

Цели проекта

Мы считаем важным собрать наиболее полный народный список погибших в катастрофе и выживших. Назвать поименно всех, кто находился в этот день на «Армении». Вспомнить тех,

о ком молчали долгие годы. Именно поэтому мы разыскиваем родственников тех, кто оказался на теплоходе и тех, кто на него по каким‑то причинам не попал.

Мы приглашаем к сотрудничеству исследователей, чтобы собрать информацию, найденную по крупицам, и обнародовать эти данные. Создать документальный фильм, провести масштабную научно‑историческую конференцию и включить новые имена в Книгу Памяти.

Мы готовы делиться собранной информацией с журналистами, которые освещают ход исследований и рассказывают об обстоятельствах трагедии.

Источник

Тайна катастрофы теплохода «Армения»

Теплоход «Армения»

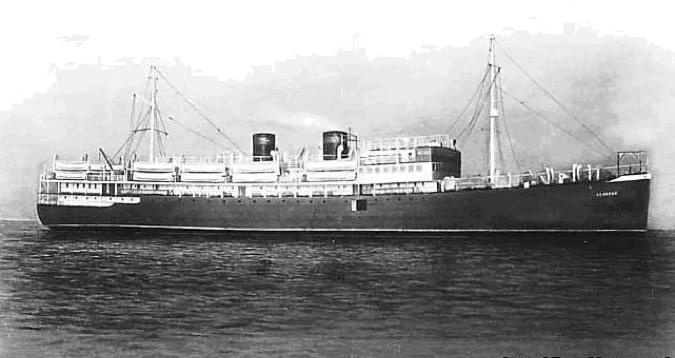

В середине 1920-х годов в Советской России активно восстанавливалось кораблестроение, в том числе и гражданское. В конструкторском бюро Балтийского завода разработали проект теплохода типа «Аджария». В 1927–1928 годах было построено шесть пассажирских судов, которые получили названия в честь советских республик: «Аджария», «Абхазия», «Армения», «Украина», «Крым» и «Грузия». Почти все лайнеры построили в Ленинграде на Балтийском судостроительном заводе (только последние два судна – в германском Киле). Теплоходы несли службу на Чёрном море и обслуживали линии между портами Украины, Крыма и Кавказа. За свою быстроходность они назывались «рысаками».

«Армения» была введена в строй в 1928 году. Это был двухтрубный теплоход водоизмещением 5770 тонн, длиной более 107 метров, шириной в 15,5 метров, способный развить скорость в 14,5 узлов. Экипаж около 100 человек, на борту могло разместиться около 1000 пассажиров. Также теплоход мог перевозить 1000 т грузов, то есть был универсальным грузо-пассажирским. «Армения» эксплуатировалась Черноморским морским пароходством и ходила на линии Одесса – Батуми – Одесса.

Санитарное судно

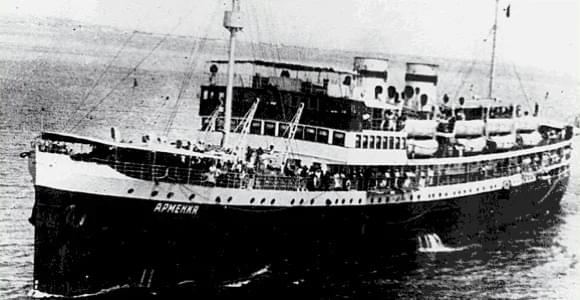

С началом Великой Отечественной войны ситуация на Чёрном море потребовала изменения положения «рысаков». «Армению» переделали в санитарно-транспортное судно: рестораны переоборудовали в операционные и перевязочные, курилку – в аптеку, в каютах установили дополнительные подвесные койки. В начале августа работы на судне были завершены, и «Армения» вошла в состав Черноморского флота. Капитаном судна стал Владимир Плаушевский, старшим помощником – Николай Знаюненко, руководителем медицинского персонала – главный врач железнодорожной Одесской больницы Пётр Дмитриевский. Экипаж санитарного судна состоял из 96 человек, а также из 9 врачей, 29 медсестер и 75 санитаров.

В ходе обороны Одессы корабль совершил 15 рейсов и вывез из города на кавказское побережье свыше 16 тыс. человек. Днем и ночью на борту трудился медицинский персонал. Операции, перевязки и кровь. Множество раненых. Везли не только раненых, но и беженцев, которые спасались от войны. Члены экипажа размещали людей в своих каютах.

На бортах и палубе «Армении» были нанесены яркой красной краской большие кресты, хорошо видные с воздуха. На грот-мачте находился белый флаг с изображением международного Красного Креста. Однако немцы статьи Женевской и Гаагской конвенций на востоке практически не соблюдали. Так, в июле 1941 года гитлеровцы повредили санитарные суда «Котовский» и «Чехов». Атакованный самолётами люфтваффе лайнер «Аджария», объятый огнем, на виду у всей Одессы выбросился на мель. В августе такая же участь постигла судно «Кубань». Поэтому на «Армении» установили 4 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21К и 4 пулемета. Также судно обычно сопровождал конвой.

Эвакуация из Севастополя

Осенью 1941 года в Крыму царила неразбериха. К Севастополю выходили разбитые части Приморской армии РККА, за ними шли гитлеровцы. Тогда ещё никто не знал, что город будет героически держаться 250 дней. Из Севастополя спешно эвакуировали всё, что надо и не надо. К примеру, госпитали в самом городе и оборудованные в штольнях были забиты ранеными, но кто-то приказал эвакуировать медперсонал. Хотели вывезти даже хорошо подготовленный и укрепленный командный пункт флота. Только энергичные действия вновь прибывшего заместителя по сухопутной обороне генерал-майора Петрова положили конец бардаку. Севастополь превратился в настоящую крепость, на его подступах завязались упорные бои.

«Армения» 4 ноября 1941 года вышла из Туапсе и прибыла в Севастополь. Лайнер стоял на внутреннем рейде и принимал на борт раненых и беженцев. Обстановка была тревожной. В любой момент могла появиться немецкая авиация. Большая часть боевых кораблей флота по приказу адмирала Октябрьского вышла в море, включая и крейсер «Молотов», на котором была единственная на флоте корабельная радиолокационная станция. Кроме «Армении» в Карантинной бухте грузился транспорт «Белосток», а у причала Морзавода – «Крым». Погрузка шла непрерывно днем и ночью.

На судно были погружены раненые, медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя (крупнейшего на флоте), во главе с главврачом его, военврачом 1-го ранга Семёном Каганом. Также на судно поместили 2-й военно-морской и Николаевский базовый госпитали, санитарный склад № 280, санитарно-эпидемиологическую лабораторию, 5-й медико-санитарный отряд, госпиталь от Ялтинского санатория. Были приняты на теплоход часть медперсонала Приморской и 51-й армий, а также мирные жители Севастополя. По разным оценкам, на корабле в итоге было собрано от 5 до 7–10 тыс. человек.

Сначала капитан Плаушеуский получил указание выйти в море 6 ноября в 19 часов и идти в Туапсе. Для сопровождения выделялся небольшой морской охотник «041» старшего лейтенанта Кулашова. При отсутствии сильного конвоя хорошей защитой для большого судна была только ночь. Днем большой грузо-пассажирский лайнер, почти не имеющий средств ПВО, конвойных кораблей и самолетов, был отличной мишенью для немецких бомбардировщиков и торпедоносцев. Немецкие ВВС в это время господствовали в воздухе. Первый приказ давал хорошие шансы судну покинуть Крым и дойти до Туапсе. Поэтому капитана Плаушевского возмутил второй приказ: выйти в море 17 часов, в светлое время суток! Такой приказ мог привести к гибели тысяч людей.

Затем последовали ещё два роковых приказа. Первым приказом «Армении» дали указание зайти в Балаклаву и забрать там служащих НКВД, раненых и медперсонал. Также теплоход принял какой-то секретный груз. Сейчас нет данных, какой груз погрузили на судно в Балаклаве. Есть мнение, что грузили музейные ценности, картины. По другой версии – документы и золото. В Балаклаве судно простояло несколько часов. Шансы уйти под покровом темноты ещё были.

Однако Плаушевский получает новый роковой приказ. Идти в Ялту и забрать работников партии, НКВД и ещё несколько госпиталей. В 2 часа ночи 7 ноября 1941 года «Армения» была в Ялте. В городе был хаос. Милиции не было, кто-то громил и грабил магазины, склады и винные погреба. Бойцы НКВД организовали посадку. Здесь транспорт принял ещё несколько стен людей и груз. Погрузка шла до 7 часов утра.

Катастрофа

В 8 часов 7 ноября «Армения» вышла из Ялтинского порта в Туапсе в сопровождении одного сторожевого катера. Море штормило, шёл дождь, что уменьшило и так небольшие возможности сторожевика по защите транспорта. Факт прикрытия транспорта двумя самолетами-истребителями, которые якобы «проморгали» атаку вражеского самолета, иногда упоминаемый в рассказах о событии, документами не подтверждается.

Интересно, что адмирал Октябрьский, зная оперативную обстановку и где находится «Армения», дал указание не выходить судну из Ялты до 19 часов, то есть до вечера. Плаушевский этот приказ получил, но вышел из Ялты. В этом кроется ещё одна тайна гибели теплохода. Возможно, что это было связано с тем, что в Ялте не было средств ПВО, и к городу приближались немцы (они захватили Ялту 8 ноября). То есть гитлеровцы легко бы уничтожили «Армению» в порту с помощью авиации либо просто полевой артиллерией. Поэтому капитан решил рискнуть выйти в море. В ненастную погоду шансы уйти без потерь повышались.

По свидетельству моряка с катера Яковлева, сначала около 10 часов появился немецкий разведчик. Через некоторое время на бреющем полёте, едва не касаясь воды, в район вышли два вражеских торпедоносца. Один пошёл в сторону Ялты, другой атаковал, но промазал. Второй торпедоносец действовал успешно. В 11 часов 25 минут «Армению атаковал Хейнкель He 111. В результате прямого попадания торпеды (как ранее считали) или двух произошёл сильный взрыв. Транспорт затонул за несколько минут. Сторожевик в неспокойном море смог спасти только 6 или 8 человек. До берега было около 30 км, вода была холодной, поэтому погибли почти все.

После войны «Армению» не раз пытались обнаружить, но без успеха. Находили древние суда, корабли, которые погибли в ходе двух мировых войн, но не санитарное судно. Только во время поисковой операции, проводившейся силами Министерства обороны России в 2017 году, на дне нашли магнитную аномалию. В марте 2020 года по этим координатам обломки «Армении» были обнаружены глубоководным комплексом под управлением специалистов Центра подводных исследований Русского географического общества. Судно располагалось в 18 милях от берега на глубине 1500 метров.

Следов торпедной атаки не нашли. Однако надстройки и верхние палубы имели большие разрушения. Возможно, что «Армения» подверглась бомбовым ударам. Это подтверждает версию, что корабль атаковали 4 немецких самолета, которые разбомбили среднюю часть судна.

Источник

Гибель теплохода «Армения». Военное преступление на Черном море

Морская эвакуация

Начало Великой Отечественной войны заставило военно-морской флот поставить на медицинскую службу множество судов различного класса, сыгравших затем весомую роль в эвакуации раненых. Так, на Черноморском флоте корабли вывезли в тылы 412 332 раненых и больных, на Балтийском флоте – 36 273 и на Северном – 60 749. Объем перевозок, как видим, был просто гигантским, и только госпитальными (санитарно-транспортными) судами обойтись было невозможно. Поэтому привлекали временно выделяемые корабли и военные суда, тем более что в среднем на каждом флоте имелось не более 12-13 специализированных кораблей. К примеру, на Черноморском флоте за весь период войны в эвакуации участвовало 273 корабля, из которых специализированными госпитальными были лишь 13. Для военно-медицинских нужд переделывали пассажирские лайнеры «Грузия», «Украина», «Крым», «Аджария» и «Армению» (затем трагически погибшую).

Типовой переделкой в плавучий госпиталь было удаление первоклассных перегородок, перекраска (нередко в деформирующую маскировку) и организация на корабле операционной с перевязочными пунктами. Так, теплоход «Львов» после подобной адаптации имел в штате 5 врачей, 12 медсестер и 15 санитаров — за годы войны эвакуировал почти 12,5 тысячи раненых за 35 рейсов. Нетрудно подсчитать, что за один раз корабль забирал с берега около 340-360 человек, что не превышало максимальную вместимость в 400 больных. Рекордсменом среди санитарных транспортов является теплоход «Абхазия», успевший до середины 1942 года почти 31 тыс. человек всего за 33 рейса. Также достоверно известно, что однажды за рейс корабль смог эвакуировать сразу 2085 человек – это также было рекордом.

В литературных источниках даже приводятся данные о состоянии эвакуируемых – в санитарных транспортах первой линии на каждые 5 человек только 1 был лежачим, остальные – ходячими. В кораблях второй линии подобное соотношение уже было 50% на 50%. В большинстве случаев эвакуации на судах подлежали все без исключения больные (даже легкораненые), так как требовалось оперативно подготовить резервы коечного фонда в госпиталях. В районе Одессы и Севастополя на медицинские корабли эвакуируемые поступали сразу с фронта, минуя полевых госпиталя, что требовало оказания первой медпомощи уже на борту. В операционных и перевязочных останавливали кровотечения, обрабатывали раны, выводили из шока, накладывали шины и гипс, а также проводили трансфузию физраствора и глюкозы. Особый уход был за больными с контузиями и ушибами головного мозга, а также проникающими ранениями живота и черепа. Несчастные с такими ранениями тяжело переносили качку, поэтому их размещали в центральной части судна на удалении от машинного отделения. В связи с тем, что суда первой линии нередко забирали с берега в 2-4 раза большее количество раненых (из-за этого соотношение лежачих и сидячих было 1:5), организовывались специальные корабельные медицинские группы. В состав входили 2-4 врача, 4-8 фельдшеров или сестер, 16-25 санитаров и 1 интендант.

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что общий объем медицинской помощи на госпитальных кораблях был невелик – это объяснялось краткосрочностью эвакуации, а также перегруженностью ранеными части кораблей. Одним из таких стало судно «Армения», которые при штатной вместимости в 400 раненых, 7 ноября 1941 года приняло на борт около 5000-7000 человек.

80 выживших из 7 тысяч

В свой последний путь теплоход «Армения» вышел 6 ноября из Севастополя в Туапсе, предварительно взяв на борт раненых и больных, личный состав госпиталей флота (около 250 человек), а также руководителей медслужбы Черноморского флота и флотилий (60 человек). Изначально погрузка в Севастополе проходила 3, 4 и 5 ноября на танкеры «Туапсе» и «Иосиф Сталин», а затем только на «Армению». Но так как дата выхода танкеров не была четко определена, пришлось всех переместить сразу на теплоход. В общей сложности на судне был личный состав пяти военно-морских госпиталей, одного базового санатория, санитарно-эпидемиологической лаборатории, 5-го медсаноряда и части санитарного отдела Черноморского флота. Как и требовали правила безопасности, корабль вышел в море вечером 6 ноября, неожиданно зашел на внешний рейд Балаклавы, чтобы взят на борт сотрудников НКВД и личный состав местных госпиталей. Той же ночью «Армения» приходит в Ялту, где забирает своих последних пассажиров – общее количество человек на борту на тот момент, по разным данным, варьируется от 5 до 7 тыс. Далее следовало 7 ноября, как стемнеет, уйти в пункт назначения Туапсе. Но капитан корабля Владимир Плаушевский неожиданно выходит в море с самого утра.

В 11 часов 45 минут недалеко от берега около Гурзуфа судно торпедирует немецкий бомбардировщик-торпедоносец He-111. Корабль уходит на дно всего за четыре минуты. Было выпущено как минимум две торпеды, одна из которых попала в носовую часть корабля. Среди вариантов рассматривается предположение, что атаковали «Армению» сразу два «Хейнкеля», сбросив по две торпеды каждый. По другой версии, санитарное судно уничтожили бомбами восемь «Юнкерсов», о чем свидетельствует выжившая в том аду крымчанка Анастасия Попова. Она слышала во время атаки несколько взрывов, только чудом не пострадала и успела выпрыгнуть за борт. Также есть свидетельства наблюдателей, которые с Крымских гор видели кружащие самолеты вокруг «Армении» и даже слышали крики несчастных – настолько корабль был близко к берегу перед гибелью. Стоит сказать, что корабль не был в море один – его прикрывали два сторожевых судна, которые либо удалились от охраняемой «Армении», либо из-за молниеносной атаки ничего не успели сделать.

В итоге они смогли спасти всего 80 человек (по другим данным, 8). Безусловно, санитарный корабль имел опознавательные знаки, однозначно оповещающие противника о состоянии пассажиров. Но также на борту была пара 45-мм зенитных орудий, охранение из сторожевых кораблей и, по некоторым данным, «Армению» прикрывала даже пара истребителей. Все это дало отдельным историкам повод для формального оправдания военного преступления люфтваффе, в ходе которого погибли около 7 тыс. человек. Это, кстати, гораздо больше, чем в резонансных катастрофах «Титаника» и «Лузитании».

Безусловно, важнейшей ошибкой командования был опрометчивый приказ о выходе в море утром, когда ранее на Черном море были прецеденты варварского отношения немцев к санитарным транспортам: летом корабли «Чехов» и «Котовский» были атакованы с воздуха, находясь под флагами Красного Креста. Вопрос только в том, чей это был приказ? Сам командир корабля капитан-лейтенант Владимир Плаушевский на выход в море ранним утром не осмелился бы – он был опытным мореплавателем и успел на «Армении» перевезти с 10 августа 1941 года (дата передачи корабля военным) около 15 тыс. раненых.

Одной из причин раннего выхода в Туапсе могли быть провокационные слухи о наступлении немцев на Ялту. Но немцы появились в городе только 8 ноября. Возникают вопросы и о причинах неожиданного захода корабля на внешний рейд Балаклавы, где «Армения» забрала сотрудников НКВД. По одной из версий, чекисты с собой взяли ценности из музеев и архивов Крыма.

В 2000-х годах украинцы предприняли попытку отыскать на морском дне «Армению», выделили 2 млн. долларов и привлекли для этого директора Института океанографии штата Массачусетс Роберта Балларда. С батискафом исследовали огромный участок акватории, но санитарного судна не нашли. Среди находок поисковиков оказались 494 исторических объекта, ранее нигде не фигурировавших: древнегреческие суда, подводные лодки, самолеты и корабли двух мировых войн, а также советский противолодочный вертолет с экипажем внутри… Одной из причин тщетных поисков мог быть сложный рельеф дна в районе Гурзуфа, изобилующий провалами, в один из которых могла соскользнуть тонущая «Армения». По другой версии, командир судна получил приказ плыть не в Туапсе, а возвращаться в Севастополь. 7 ноября 1941 года в 2.00 Сталин подписал «Директиву Ставки ВГК № 004433 командующим войсками Крыма, Черноморским флотом о мерах по усилению обороны Крыма», в которой главной задачей Черноморского флота была активная оборона Севастополя и Керченского полуострова всеми имеющимися силами. Вывозить несколько тысяч человек личного состава военных госпиталей в Туапсе в данном случае было как минимум нецелесообразно. Не исключено, что «Армения» повернула на Севастополь и была потоплена где-то западнее предполагаемого ранее места – примерно на траверзе мыса Сарыч. Украинская миссия в этом районе поиски не организовывала.

Источник