- «Инициатива трёх морей»: экономика или политика?

- Кто изобрел Междуморье?

- Для кого Mitteleuropa?

- Кто нас разделяет? Что нас связывает?

- Хождение за три моря. А зачем?

- Читайте также

- 34.20. Хождение в Каноссу

- Хождение по мукам

- ГЛАВА X. «ХОЖДЕНИЕ С ФЛАГОМ»

- Бестужев — хождение по мукам

- ПЕШЕЕ ХОЖДЕНИЕ — ПРЕКРАТИТЬ!

- ОТ МОРЯ ДО МОРЯ: «ПОТОП» И ДРУГИЕ ВОЙНЫ

- ХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ

- Хождение в Поднебесную

- Первое прикосновение. Хождение за три моря

- Чосон от моря и до моря: география и население

- Хождение игумена Даниила

- 86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

- 7.2.1. Хождение во власть Анатолия Собчака

- Глава IX. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

- 18. Хождение по мукам

«Инициатива трёх морей»: экономика или политика?

В польском научном и геополитическом дискурсе существует концепция различения стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями.

Кто изобрел Междуморье?

Польские политики любят добавлять к этому проекту (рожденному на волне распада Российской империи) целые века предположительно естественных интеграционных процессов, происходящих от Скандинавии до Балкан, конечно, с особым вниманием к усилиям некоторых польских монархов (особенно из династии Ягеллонов), вождей (Адам Ежи, князь Чарторыйский и Юзеф Пилсудский) и писателей (Ежи Гедройц, Роумунд Пилсудский, Юлюш Мирошевский).

Между ними только эти последние, активисты и мыслители 20-го века, были настоящими сторонниками, а на самом деле также создателями и продолжателями польской версии известной немецкой теории и практики гегемонии и эксплуатации немецко-русских пограничных областей в первой половине 20-го века. Любое предшествующее обоснование, данное этой идее, является чисто историческим анахронизмом.

Авторство, а значит и «естественное лидерство» проекта, охотно приписывают полякам… ложь. Между тем нет никаких сомнений в том, что, несмотря на разные названия (Интермариум, Три Моря), «Инициатива трех морей» является лишь повторением концепции Фридриха Наумана (прежде всего экономической). Точно так же сегодня полякам легче обратиться к маршалу Пилсудскому и Е. Гедройцу, чем подтвердить, например, вдохновляющую и эффективную роль таких американских политиков, как Збигнев Бжезинский.

Для кого Mitteleuropa?

Тем не менее занижение остается самой важной слабостью всех этих идей. Как сейчас, так и в прошлом нельзя было указать на какой-либо общий интерес, безусловно и безоговорочно соединяющий и объединяющий государства Центральной и Восточной Европы, не только те, которые находятся далеко друг от друга, такие как Финляндия и Греция, но даже такие, которые кажутся близкими и по соседству, как Польша и Литва.

Более того, единственные общие цели в этой области до сих пор были сформулированы только извне, с точки зрения некой глобальной державы, по разным причинам желающей преследовать свои интересы в Центральной Европе. Так было с имперской Германией, Советским Союзом, а теперь и с Соединенными Штатами.

И в этом последнем, наиболее актуальном смысле (в связи с «Инициативой трех морей») четко видно, что это не интеграция, а программа отчуждения, предназначенная для исключения приобретенных стран из других инициатив (прежде всего, основной Европейский союз), чтобы заменить их суверенные геополитические взгляды и интересы. И это также сходство американского видения организации Центральной Европы с ее немецким оригиналом Кайзера (не говоря уже об идентичной цели обоих: экономической и эксплуатационной).

Кто нас разделяет? Что нас связывает?

Конечно же, это не единственные барьеры и ограничения для сотрудничества в Центральной Европе. Следует подчеркнуть, что зачастую те же самые силы, которые формально поддерживают единство и интеграцию, фактически имитируют поляризационные инстинкты и инициативы, возглавляемые этнонационализмом.

Достаточно упомянуть, что совсем недавно, всего 105 лет назад, Центральная и Восточная Европа уже была подвержена далеко идущей интеграции — в рамках многоэтнических империй — Российской, Австро-Венгерской и Османской/Турецкой. И как оказалось, тогдашний интерес к глобализации приказывал не только побудить народы к строительству государств (например, поляков и чехов), но и просто создавать новые нации, что в конечном итоге привело к раздробленности и конфликту в этой части мира (конечно, вопросы современного этногенеза и создания наций очень деликатны, потому что никто не любит признавать, что его нация была искусственно придумана для чужих интересов…).

Такой процесс был продолжен и интенсифицирован 30 лет назад, во время распада Югославии и Советского Союза. Именно так значительная часть политических границ, разделяющих наш мир, была отмечена до сегодняшнего дня — и что еще более важно, рождались (или, по мнению других, были выявлены) барьеры в национальном сознании иногда в экстремальных, даже патологических формах. Также стоит помнить, что те, кто сегодня призывает к ускоренной политической и в основном искусственной интеграции, зачастую те же, кто когда-то разделял нас.

С геополитической точки зрения: это исторически британская политика и германская практика играли такую роль в Центрально-Европейском регионе — как сегодня гегемонистские интересы Соединенных Штатов.

Мы видим игру этнонационалистического фактора, особенно в Прибалтике, а недавно на Украине (Бандера — Донцов — Шухевич) и даже в… России, где несколько лет назад попытки «яркой оппозиции» со стороны либеральных лозунгов плавно превратились в элементы ксенофобии. Таким образом, мы имеем дело с интересным парадоксом (на самом деле, однако, довольно очевидным). В то же время:

— деятельность по дезинтеграции для диверсификации формально функционирующего Европейского сообщества — двусторонняя: от Брюсселя, Парижа и Берлина до Европы с двумя скоростями (большая часть еврозоны и остальные) и от Вашингтона, чтобы создать «более американскую Европу», то есть «Три Моря»;

— те же самые мощности поддерживают шовинистический этнонационализм в этих центральноевропейских странах, что, естественно, препятствует реальному региональному сотрудничеству.

Все эти тактики переплетаются и дополняют друг друга, что позволяет нам понять, что их реальной целью является не интеграция, включая создание какой-либо отдельной ценности (неважно, истинной или мнимой) в форме организации района Междуморя; и тем не менее реально восстановление национального принципа в мировых отношениях.

Таким образом, независимо от того, хотим ли мы увеличить фактор сотрудничества и интеграции или признаем ли мы приоритет национального фактора — концепция «Трех морей» радикально противоречит им и должна быть отвергнута. И это должно связать нас всех — от Хельсинки, через Вильнюс, Варшаву, Будапешт и Бухарест, до Скопье и Афин.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Хождение за три моря. А зачем?

Хождение за три моря. А зачем?

В начале XIX в. наш великий писатель и историк Николай Михайлович Карамзин обнаружил эти записи в древлехранилище Троице-Сергиева монастыря. Прочитал и был поражен: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описаний европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века… В то время, как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара…»

Благодаря Карамзину имя Афанасия Никитина стало известно всему миру. «Хожение за три моря» – документ во многом запутанный странный, полный загадок. Попытаемся их разгадать…[19]

Удивительно, но мы не знаем, какова фамилия купца Афанасия – «Афонасья Микитина сына». В другом списке «Хождения» говорится: «…того же году обретох написание Офонаса Тверитина купца, что был в Индее четыре года». И в третьем списке опять – «…в та же лета некто именем Офонасей Микитин сын Тверитин ходил в Ындею и той тверитин Афонасей писал путь хождения своего…». Тверитянин Афанасий Никитич, купец из Твери, – вот только что мы и знаем о нем.

Год 1466 й. «В те же лета некто именем Афонасий Никитин сын Тверитин ходил за море», – скажет летопись. И тут сразу же возникает загадка – а по своей ли воле, по своим ли делам отправился в неведомые земли тверитянин Афанасий?

До наших дней сохранились двери тверского храма XV в., которые отворял сам Афанасий Никитич, чтобы «в святом Спасе златоверхом» молиться о благополучии в пути. Но только ли молиться приходил в храм Афанасий?

«Пошел я от святого Спаса златоверхого, с его милостию, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Иннадия Тверского и от Бориса Захарьича на низ, Волгою», – отметил в своих листках Афанасий. Так вот от кого «получает милость», «охранную грамоту», Афанасий Никитич – от самого великого князя тверского, который ведет тайную войну за престол с великим князем московским и государем всея Руси Иваном III. И от владыки Геннадия, епископа Тверского. И помогает Афанасию в делах его «сильнейший и крепчайший из воевод Борис Захарьич».

В другом списке «Хождения» есть такие слова: «Взял напутствие я нерушимое и отплыл вниз по Волге с товарами».

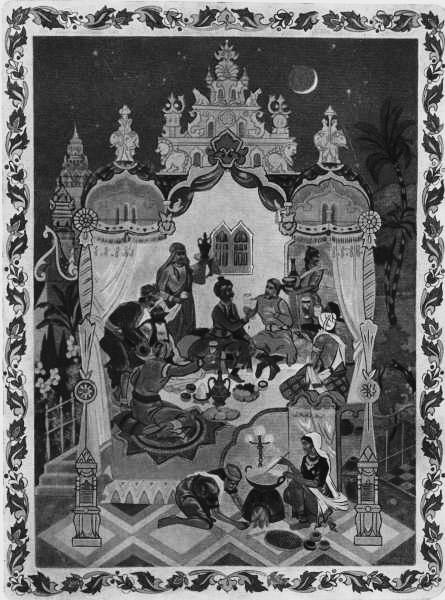

Хождение за три моря. Миниатюра. 1960?г.

И естественно возникает самый важный вопрос, самая главная загадка странствия – что же за «напутствие нерушимое» ведет его в трудный и опасный путь? Какая тайна скрывается в «Хождении за тря моря»? Сможем ли мы, спустя пять с лишним веков, разгадать ее?

Что же происходит с тверским караваном? «Поехали мимо Астрахани, а месяц светит. Татары кричали нам: “Не бегите!” Судно наше малое остановилось… они взяли его и тотчас разграбили; а моя вся поклажа была на малом судне. Большим же судном мы дошли до моря и встали в устье Волги… Здесь они судно наше большое отобрали, а нас отпустили ограбленными».

Что же решают ограбленные купцы? «Заплакав, разошлись, кто куда… А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, а из Баку пошел за море».

За море?! Один? Ограбленный до нитки?! Что делать за морем купцу, которому нечем торговать?! Не вернувшиеся ли на Русь купцы принесли весть, что один из них, купец Афанасий, тверитин, ушел за море? Не это ли особенно встревожило государеву службу, дьяка Василия Мамырева?

Весной 1468 г. пришел Афанасий Никитич в земли Хоросана, в Персию. Великий шелковый путь лежал перед ним. Древнейшая дорога в Индию и Китай.

Что же отметит Афанасий в своих листках? «Из Рея пошел в Кашану и тут был месяц. А из Кашана к Найину, потом к Йезду и тут жил месяц».

Красивы и богаты города Хоросана. Все здесь есть – персидские шали и индийские шелка, дорогое оружие, украшенное каменьями, и золото, и серебро. Со всего света съезжаются купцы продавать и покупать. А купец Афанасий? «А из Йезда пошел к Сирджану, а из Сирджана к Таруму, где финиками кормят домашний скот…» И все! Что же за купец такой, которого товары не интересуют? Еще целый год странствий по богатым торговым городам – и всего три строчки в листках. Ну, что торговать нечем – это понятно, ограблен купец в начале пути. Но что тогда он делал в Персии целых два года? Может быть, бродя два года из города в город, искал Афанасий знакомых восточных купцов? И наконец нашел их? Ведь будет теперь идти по белу свету не русский купец Афанасий Никитич, а Ходжа Юсуф Хоросани – купец из Хоросана! В листках его нет никаких сведений о Хоросане и о том, что он стал Ходжой Юсуфом – только перечисления городов, где он побывал.

«И привез я, грешный, жеребца в Индийскую землю; дошел же до Джунира благодаря Бога здоровым, – стоили мне это сто рублей». Откуда взялся у ограбленного до нитки Афанасия жеребец, стоивший на Востоке бешеные деньги? Откуда золото на все переезды, жилье, пищу, покупки? Вовсе не нищим ходит по Индии Афанасий. Только на жеребца «извел 68 футунов, кормил его год», пока не продал в Бидаре. Футун – золотая монета, а 68 футунов – целое состояние для странника. Совершенно ясно – «одарили» его хоросанские купцы, которые ценили «милость» тверского князя. И то, что случилось с ним в Индии, в городе Джунире, произошло благодаря их заступничеству. «Хан взял у меня жеребца, – пишет Афанасий, – но приехал хоросанец ходжа Мухаммед, и я бил ему челом, чтобы попросил обо мне. И он ездил к хану и жеребца моего у него взял».

Только «в стране Индейской» начинаются описания. Он у цели. Или, пока скажем так, близок к цели. И здесь мы подходим к главной загадке: с какой целью послан Тверью в Индию Афанасий Никитич.

Исследователи «Хождения за три моря» отмечают поразительную точность собираемых сведений и «выдающиеся качества Афанасия Никитина как наблюдателя». Вот Индия, увиденная странником Афанасием: «У них пашут и сеют пшеницу, рис, горох и все съестное. Вино же у них приготовляют в больших орехах кокосовой пальмы. Коней кормят горохом. В Индейской земле кони не родятся; здесь родятся волы и буйволы. На них ездят и товар иногда возят – все делают…»

Но вот и странная запись: «Меня обманули псы-бусурмане: они говорили про множество товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли».

Какой товар ищет этот купец? Что ему нужно в богатой Индии? Есть здесь и ткани, столь ценимые на Руси, есть и дешевые перец и краска. Вот Ормуз – великая пристань. Люди со всего света бывают в нем. Все, что на свете родится, то в Ормузе есть. Вот «Камбай – пристань всему Индейскому океану», и товар в нем любой – и грубая шерстяная ткань, и краска индиго, и лакх, и сердолик, и гвоздика. А в Каликуте – пройти его не дай Бог никакому судну! А родится в нем перец, имбирь, цвет мускат, цинамон, корица, гвоздика, пряное коренье. И все в нем дешево…» Так в чем же дело? Все дешево, все редкость, диковина на Руси – да не этот ли товар – клад для купца?! А он все твердит – обманули псы-басурмане…

Не здесь ли кроется секрет, тайна его миссии? Нужен «особый товар» для великого князя, только с ним может вернуться Афанасий в Тверь. Или – не привезти пока этот особый товар, а все выведать про него, узнать все пути к нему, все скорейшие способы доставки, все пошлины. Все доложить князю о…

Но нигде нет нужного «товара», и весной 1471 г., после пяти лет тяжелейшего «хождения», отправляется Афанасий Никитич вслед за войском индийским в княжество Виджаянагар, которое ведет войну против мусульман. «И город Виджаянагар на горе весьма велик, около него три рва, да сквозь него река течет, по одну сторону города джунгли непроходимые, а по другую же сторону прошла долина, чудные места, весьма пригодные на все…»

Легендарный Виджаянагар был построен на том месте, где вечно пребывает богиня счастья Лакшми. Пышные дворцы и величественные храмы возвышались над буйной тропической растительностью. В подвалах дворца – рассказывали путешественники – хранилось золото в слитках и драгоценные камни в мешках. Царям Виджаянагара принадлежала большая часть полуострова, от Малабарского до Коромандельского берега. Здесь, в самом сердце Индии, неподалеку от Виджаянагара, в недоступных горах находились алмазные копи таинственной Голконды.

И нет больше сомнений – «напутствие нерушимое» ведет Афанасия в ту землю, где родятся алмазы. Вот она, эта запись в листках Афанасия: «И пошел я в Коилконду, где базар весьма большой». «Гол», что на языке урду значит «круглый», «конд» – «холм». Круглый холм – Голконда – столица могучего княжества Голконда. Земли ее простирались от гор до океана, легенды о ее сокровищах разносились по всему свету.

«Нельзя описать царства сего и всех его чудес, – говорилось в древнерусском “Сказании об Индийском царстве”. – Во дворце много золотых и серебряных палат, украшенных, как небо звездами, драгоценными каменьями и жемчугом. И на каждом столпе – по драгоценному камню-карбункулу, господину всем камням, светящемуся в ночи. А родятся те камни в головах змей, слонов и гор…» Все знаменитые алмазы Индии – «Кох-и-Нор», «Шах-Акбар», «Тадж-е-Мах» были добыты в копях Голконды. Но где находились сами копи, точно не установлено до сих пор. Все сведения о них держались в строжайшем секрете. Известно лишь, что алмазоносные районы располагались к востоку от плато Декан и на юге, близ реки Кистна. Сама же крепость Голконда была лишь крупным рынком, где продавались алмазы.

А теперь выделим те строки из записей Афанасия, где говорится об «особом товаре»: «Да около родятся драгоценные камни, рубины, кристаллы, агаты, смола, хрусталь, наждак… В Пегу же пристань немалая, и живут в нем все индийские дервиши. А родятся в нем драгоценные камни, рубин, яхонт. Продают эти камни дервиши… Мачин и Чин от Бидара четыре месяца идти морем. А делают там жемчуг высшего качества, и все дешево… В Райчуре же родится алмаз… Почку алмаза продают по пять рублей, а очень хорошего – по десять рублей; почка же нового алмаза только пять кеней (мелкая монета), черноватого цвета – от четырех до шести кеней, а белый алмаз – одна деньга. Родится алмаз в каменной горе; и продают ту каменную гору, если алмаз новой копи, то по две тысячи золотых фунтов, если же алмаз старой копи, то продают по десять тысяч золотых фунтов за локоть». Алмазы Голконды! Вот что больше всего интересует Афанасия Никитича в Индии. «Некоторые возят товар морем, иные же не платят за него пошлин. Но нам они не дадут провезти без пошлины. А пошлина большая, да и разбойников на море много…» Может быть, поэтому так точно отмечает все сухопутные расстояния от города до города, измеряет все дороги Афанасий Никитич, чтобы, пользуясь поддержкой хоросанских купцов, везти драгоценный товар сушей, через Персию? Так или иначе, везет ли Афанасий в Тверь камни или не везет, но он все выведал о них. Наказ великого князя он выполнил. И листки его теперь самое драгоценное, что у него есть.

Дальнейшие записи его кратки: «В пятый же Великий день надумал я пойти на Русь». От Голконды он пошел к Гульбарге, потом к Сури, и так до самого моря, к Дабулу, пристани океана Индийского. Вспомним теперь, как, ограбленный татарами под Астраханью, обобранный до нитки, решительно отправляется в далекий путь Афанасий. Да, там будет у него поддержка. Но теперь! Теперь он опасается за свою жизнь. С ним тайные сведения, которых так ждут в Твери! И словно кричат его листки: «Господи Боже мой, на тебя уповаю, спаси меня, Господи! Пути не знаю. И куда я пойду из Индостана…» Нет, он прекрасно знает все дороги, которые ведут на Русь. Но он теперь и знает, что творится на этих дорогах. «На Хорасан пути нет, и на Чагатай пути нет, и на Бахрейн пути нет, и на Йезд пути нет. Везде происходит мятеж. Князей везде прогнали». И остается один путь – самый тяжелый, самый опасный – через великое Индийское море…

Зачем же понадобились великому тверскому князю Михаилу Борисовичу алмазы Индии? Какие важные исторические события вынудили его отправить за три моря секретную миссию?

Об этом сказал историк Карамзин: «Образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии… Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие». Но кто будет властвовать над этой державой? Москва или Тверь? «Со всех сторон окруженная Московскими владениями, – пишет далее Карамзин, – Тверь еще возвышала независимую главу свою, как малый остров среди моря, ежечасно угрожаемый потоплением… Князь Михаил Борисович знал опасность: надлежало по первому слову смиренно оставить трон или защитить себя…» Защитить себя? Нужно большое войско. Нужны большие средства. Вот тогда-то, в разгар тайных политических интриг, и посылает великий князь тверской в далекую Индию, страну несметных сокровищ, своего верного человека, снабдив его охранными грамотами. Великому князю Михаилу Борисовичу нужны алмазы Индии, чтобы вооружить войско тверское, чтобы вести войну с великим князем московским за престол.

И мы можем понять всю глубину чувств Афанасия Никитича, знающего и понимающего, что происходит на Руси, – его тайную молитву о Родине: «Да сохрани Бог землю Русскую! Боже, сохрани ее! В сем мире нет подобной ей. Хотя бояре Русской земли не добры. Справедливости мало в ней. Да устроится Русская земля!» «Да станет земля Русская благоустроенной, и да будет в ней справедливость. О Боже, Боже, Боже…»

Афанасий выполнил свой долг перед Родиной. Он возвращается на Русь… Но на каждом шагу странника ожидают опасности. Весной 1472 г., после шести лет странствий, приходит Афанасий в порт Ормуз, а к осени, к октябрю, без особых приключений добирается до Трапезунда на южном побережье Черного моря. «Долго ветер встречал нас злой и долго не давал нам по морю идти… Божией милостью пришел я в Кафу». Все моря далекие, все страны неведомые остались позади. И обрываются записки странника словами: «Остальное Бог знает, Бог ведает…»

Все, что мы знаем о дальнейшей судьбе странника, взято из скупых строк единственного источника – Софийской летописи. «Сказывают, что-де – и Смоленска не дошед умер. А писание то своею рукою написал, иже его руки тетради и привезли гости Мамыреву Василью к дьяку великого князя в Москву», – записано в 1475 г. И вот тут возникают новые загадки.

Не посланы ли были «гости» самим дьяком Мамыревым? Не следил ли кто за ним? Умер ли он своею смертью? Может быть, вместе с записками Афанасия был передан в государственную казну и «индийский товар»? Может быть, сохранились записи о поступлении в 1472 или 1473 г. в казну Москвы драгоценных камней? Нужен кропотливый и упорный поиск, чтобы попытаться ответить на эти вопросы.

В старинных рукописях нашлось и подтверждение тому, что тверские князья «ладили с бусурманскими людьми» и знали о богатствах Индии: «Смиренного инока Фомы слово похвальное о Великом князе Тверском Борисе Александровиче», текст времен «Хождения за три моря». И пишет инок Фома: «Со всех земель приходили к князю Борису и великие дары приносили… Я сам был очевидцем того, как пришли послы из далекой земли, из Шаврукова царства…» И дальше перечисляет несметные дары невиданной красы, которые привезли послы от султана Шахруха, владетеля Хоросана. И все становится на свои места. Да, от послов хоросанских знали тверские князья о путях в Индию, о ее несметных богатствах.

А что же сталось с пославшим Афанасия в далекий путь великим князем? С родной его Тверью? Обратимся снова к «Истории государства Российского» Карамзина.

«8 сентября 1485 г. осадил Иван III Тверь, и «тверские Князья и Бояре, оставив государя своего, а великий князь тверской, видя необходимость или спасаться бегством или отдаться в руки Иоанну; решился на первое, и ночью ушел в Литву… Столь легко исчезло бытие Тверской знаменитой Державы, долго спорила с Москвою о первенстве».

Соперничество Москвы и Твери – лишь малый эпизод в многовековой истории государства Российского, и «особое поручение» великого князя тверского, даже будь оно успешно выполнено, вряд ли изменило бы ее ход.

Но поиски путей в Индию дали начало новому времени – эпохе Великих географических открытий. И в ряду первооткрывателей – Колумба, Васко да Гамы, Магеллана – имя человека, прошедшего полмира пешком, преодолевшего три моря на утлой таве – Афанасия Никитина сына Тверитина.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

34.20. Хождение в Каноссу

34.20. Хождение в Каноссу Гильдебранд, сын итальянского крестьянина, взошел в Риме на папский престол [1073 г.]. Став первосвященником, он получил имя Григория VII [между 1015 и 1020–1085 гг.]. Новоиспеченный папа решил довести до победного конца борьбу с императором; духовная власть

Хождение по мукам

Хождение по мукам Часть отрядов вел некий обедневший рыцарь по имени Вальтер Неимущий. Его войско шествовало в авангарде и первым достигло Венгрии. Здесь доморощенные радетели за Гроб Господень с удивлением обнаружили, что их, в общем-то, никто не ждет – как говорится,

ГЛАВА X. «ХОЖДЕНИЕ С ФЛАГОМ»

ГЛАВА X. «ХОЖДЕНИЕ С ФЛАГОМ» Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву плодам своего труда. Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву моим удобствам и моему тщеславию или же удобствам и тщеславию всего класса, состоящего из таких, как я. Пусть ситец будет хуже, а

Бестужев — хождение по мукам

Бестужев — хождение по мукам Бестужев, арестованный в феврале 1758 года, всего через месяц после заточения под стражу Апраксина, предстал перед следственной комиссией из трех членов — князя Трубецкого, графа Бутурлина и графа А. Шувалова при секретаре Волкове.

ПЕШЕЕ ХОЖДЕНИЕ — ПРЕКРАТИТЬ!

ПЕШЕЕ ХОЖДЕНИЕ — ПРЕКРАТИТЬ! Нынешний молодой читатель, немало наслышанный о бесчисленной охране Сталина, о его сверхподозрителъности и ультрабдительности, будет, наверное, в немалой степени удивлен, когда узнает о малоизвестном факте: до начала тридцатых годов Сталин

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ: «ПОТОП» И ДРУГИЕ ВОЙНЫ

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ: «ПОТОП» И ДРУГИЕ ВОЙНЫ В то время как на Западе Европы шла к концу затянувшаяся франкоиспанская война, Восток континента от Балтики до Черного моря стал ареной многостороннего международного конфликта, в который помимо главных протагонистов (Россия,

ХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ

ХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ Развалины замка КаноссаБорьба между императором и папой, начавшаяся в правление Николая II, длилась многие годы. Главным стал вопрос об инвеституре, т. е. о влиянии на духовенство. Рим претендовал на эксклюзивное право руководить всеми

Хождение в Поднебесную

Хождение в Поднебесную Отношения между Московией и Великой Поднебесной империей – Китаем завязались в начале XVII века. В мае 1618 года из сибирского города Томска пустилась в дальний путь экспедиция во главе с Иваном Петелиным, Андреем Мундовым и Петром Кизиловым. Все трое

Первое прикосновение. Хождение за три моря

Первое прикосновение. Хождение за три моря Спросите у кого-либо сегодня, с чем у человека ассоциируется имя Афанасий, и боюсь, что в большинстве случаев получите ответ: «С маркой пива». Некоторые смогут вспомнить комедию «Афоня» с Леонидом Куравлевым в главной роли. И уж

Чосон от моря и до моря: география и население

Чосон от моря и до моря: география и население Северная Корея (по-корейски Корея – «Чосон», что переводится как «Страна утренней свежести») носит официальное название Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, «Чосон Минджуджуый Инмин Конхвагук»). По

Хождение игумена Даниила

Хождение игумена Даниила После завоевания Иерусалима крестоносцами в 1099 г. и образования Иерусалимского королевства ширится паломническое движение русских через Константинополь в Палестину. Общее религиозное воодушевление неудержимо влечет их в Землю обетованную.

86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА Тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию за три моря: Черное или Стамболийское, Каспийское» или Дербентское (Хвалинское), Гиндустанское или Индейское, в 1466–1472 гг. Ему принадлежит первое в европейской

7.2.1. Хождение во власть Анатолия Собчака

7.2.1. Хождение во власть Анатолия Собчака В 2007 г. в стране отметили 70-летие со дня рождения Анатолия Александровича Собчака. Мало кто помнит, что политической деятельностью профессор Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова начал заниматься

Глава IX. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Глава IX. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ В начале января 1918 года Верховский, не желая принимать участия в начинающейся ненавистной ему Гражданской войне, принял решение идти продолжать войну с Германией, поступив на службу во французскую или американскую армию. С этой целью он посетил

18. Хождение по мукам

18. Хождение по мукам — Вас уволили с работы, после краха предприятия, в котором вы работали, в январе месяце 1937 года, — при новой встрече обращаюсь я к моему собеседнику. — Уволили вас с «волчьим билетом», устроиться с которым вновь на работу, по вашим словам, вещь

Источник