Мощные ледниковые щиты за последние 150 тысяч лет дважды опреснили Северный Ледовитый океан

Геохимики проанализировали изотопный состав донных отложений Северного Ледовитого океана и обнаружили свидетельства опреснений, совпадающих с холодными стадиями двух последних ледниковых эпох. За последние 150000 лет такие события, во время которых Северный Ледовитый океан был полностью покрыт ледовым щитом и изолирован от Тихого океана и Северной Атлантики, происходили как минимум дважды. Они могут оказаться связаны с резкими климатическими колебаниями и помочь в уточнении существующих моделей ледниковых обстановок. Об этом сообщает статья в журнале Nature.

Во время ледниковых эпох обширные континентальные пространства на протяжении нескольких десятков тысяч лет бывают охвачены мощными покровными оледенениями. Эти ледниковые щиты то разрастаются во время похолоданий — ледниковых стадий, — то сокращаются при относительных потеплениях, но сохраняются в течение всей ледниковой эпохи. Свидетельства их присутствия на суше — типичные формы рельефа (ледниковые долины) и отложения ледникового происхождения (морены, ленточные глины) — позволяют реконструировать историю ледника. Однако ледовые обстановки морских бассейнов ученые реконструируют менее уверенно.

Моделирование показало, что в ледниковые эпохи шельфовый ледник мог покрывать большую часть Северного Ледовитого океана. На глубинах до 1000 метров ниже современного уровня моря на хребте Ломоносова в центральной части океана и на плато Ермак к северу от Шпицбергена найдены следы эрозии, вызванной шельфовым ледником. Тем не менее до сих пор не существует неопровержимых доказательств того, что мощный ледник мог хотя бы на краткое время занимать всю арктическую акваторию.

Древние климатические условия и состояние океанов реконструируют путем анализа осадочных отложений. Но арктические отложения с трудом поддаются интерпретации, так как в результате нескольких четвертичных ледниково-межледниковых циклов Северный Ледовитый океан претерпевал неоднократные интенсивные изменения режимов ледового покрова и циркуляции воды. Недостаток микрофоссилий — ископаемых остатков микроорганизмов — и значительные вариации скорости осаждения осложняют датировку донных материалов. Кроме того, современный ледяной покров затрудняет сбор данных на многих участках.

Свойства осадочного керна PS51 / 038-4 из хребта Альфа, Амеразийский бассейн. а – е: Изотопный и элементный состав PS51 / 038-4; g: Фотография керна ПС51 / 038-4. Белые метки указывают на общие стратиграфические единицы в западных отложениях Арктики; h: зеленый – количество планктонных фораминифер (нижняя ось, в единицах на грамм), синий: содержание песка (> 63 мкм; верхняя ось), розовый – изотопная сигнатура углерода-13 (нижняя ось), синий жирный: изотопная сигнатура кислорода-18 (верхняя ось) в микрофоссилиях фораминифер N. pachyderma

Источник

Почему в Северном Ледовитом океане все наоборот

Глобальное потепление уже давно беспокоит не только ученых всего мира, но и простых обывателей. Теплее становится на всей Земле, но самое интересное, что такая зона, как Арктика, в которой, казалось бы, всегда холодно, и никакое потепление ей не страшно, подвержена ему в три раза сильнее, чем другие регионы. Как известно, арктические льды в некоторых местах доходили до 20 метров в толщину, но теперь они почему-то тают с катастрофической быстротой.

Какая вода в Северном Ледовитом океане

Слои воды здесь расположены «вверх тормашками»

Если предположить, что таяние льдов происходит потому, что теплеют воздушные потоки, то что-то совсем не сходится – нужен еще какой-то фактор. Все океаны и моря Земли «живут» по одному стандарту: на их поверхности вода более теплая, а в глубине – холодная. В Северном Ледовитом океане же все наоборот – сверху находится холодная вода, а внизу теплая. Но этому есть объяснение: сам по себе этот океан пресноватый и холодный, сюда с юга, то бишь, из Атлантики, заходит соленая и теплая вода. Вдобавок, она более тяжелая и плотная, поэтому она сразу оседает в глубине.

Таким образом, поверх вод разной плотности всегда располагался солидный слой льда, и слои под ним практически не перемешивались. Толщи холодной и теплой воды разделяются термоклином – это так называемое отсутствие плавного перехода из холодной воды в теплую (и наоборот).

Источник

Льды Северного Ледовитого океана

Льды Северного Ледовитого океана являются его главной физико-географической особенностью. Они оказывают огромное влияние на природные условия и на деятельность человека не только в высоких, но и в умеренных широтах Северного полушария.

Морские льды появляются, когда вода Северного Ледовитого океана охлаждается до температуры замерзания, которая тем ниже, чем выше соленость. Вначале на поверхности образуются пресные кристаллики, соль из которых вытесняется в процессе их роста. Затем они смерзаются между собой, но между отдельными кристаллами остаются пленки и капли рассола, пузырьки воздуха. Поэтому морские льды более пористы, и плотность их ниже, чем пресноводных. Из-за этого льдины возвышаются над водой на 1/7 своей толщины, а айсберги, откалывающиеся от пресных наземных ледников, выступают над поверхностью лишь на 1/10.

Кроме того, наличие рассола внутри льда приводит к тому, что тает он быстро, но при температуре не 0 С, а более низкой – около -2,3 С. Среди морских льдов выделяют обычно дрейфующие (переносимые ветрами и течениями с места на место) и припайные (образующиеся вдоль берегов и прикрепленные к ним).

Первые круглый год присутствуют во всех арктических морях. В центральных районах Северного Ледовитого океана дрейфующие паковые (многолетние морские) льды сплошным покровом лежат даже летом. Шельфовые моря летом в значительной степени освобождаются ото льда, но и в это время отроги океанических ледяных массивов довольно близко подступают к берегу и нередко создают опасную ситуацию для мореплавания. В Карском море даже летом сохраняется местный массив дрейфующих льдов, другой такой массив дрейфует южнее острова Врангеля. Припай летом исчезает, но на некотором расстоянии от берега материка, у архипелагов и островов, возникают Североземельский, Янский и Новосибирский массивы припайных льдов.

Зимой припай особенно обширен в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском, где его ширина измеряется многими сотнями километров.

В проливах Канадского региона дрейфующие льды остаются в течение всего года, море Баффина частично (в восточной части) освобождается от плавучих льдов только в августе, а в октябре вновь замерзает. Гудзонов залив свободен ото льда в сентябре – октябре. Мощный береговой припай весь год сохраняется у северного побережья Гренландии, у берегов и в проливах архипелага Елизаветы.

Большая часть Баренцева моря даже зимой свободна ото льда (сказывается влияние теплых течений), а в морях Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Бофорта, Баффина, в Гудзоновом заливе, Канадских проливах зимой устанавливается сплошной ледовый покров. Кое-где, среди неподвижных льдов или на их границах, возникают устойчивые пространства чистой воды – полыньи. Они могут возникать, например, там, где ветер относит обломки льда от внешней кромки припая. В некоторых местах полыньи возникают каждый год. Их называют стационарными, и у них есть собственные имена: «Великая Сибирская» в море Лаптевых, «Северная вода» в Баффиновом заливе, «Великая Чукотская» в Чукотском море.

Волны раскачивают и обламывают языки наземных ледников, довольно часто спускающихся в море. Крупные обломки называют айсбергами. Их особенно много в Гренландии, втором по мощности центре образования айсбергов после Антарктиды.

Например, за год только пять ледников в районе острова Диско приносят в море 80 миллиардов кубических метров льда. Объем некоторых айсбергов достигает 30 миллионов кубических метров, а высота – ста и более метров. Все ледники Шпицбергена, выходящие морю, тоже порождают айсберги.

Когда ледяные поля, переносимые по поверхности морей течениями и ветрами, сталкиваются между собой, или с берегом, или с мелководным участком дна, они подвергаются сжатию. Льдины Северного Ледовитого океана ломаются, наползают одна на другую. Образуются торосы – хаотичные нагромождения льда, достигающие иногда высоты 15 – 20 м.

Севшие на мель торосы большой высоты и с крутыми склонами с той стороны, куда дрейфовал лед, называют стамухами. Они могут быть одиночными, а могут образовывать барьеры или цепочки. Отдельные льдины, вмерзшие в торосы в почти вертикальном положении и резко выступающие среди остальных, называют ропаками.

При сильных морозах вода в полыньях Северного Ледовитого океана обычно заполняется ледяной кашей – скоплением обломков плавучего льда до двух метров в поперечнике, образующихся при разрушении других видов льда и смерзании воды с ледяными кристаллами.

Между движущимися ледяными полями встречаются пространства открытой воды, своего рода трещины во льдах – разводья. Они образуются в результате подвижек льда, связанных с действием приливов и отливов или ветров, и могут достигать километровых размеров. Вместе с ледяными полями разводья перемещаются по поверхности воды, появляясь и исчезая.

Источник

Ледяные горы в океане

Ледяные горы в океане

Помимо обычных льдов, образующихся в результате замерзания морской .воды, в некоторых районах Мирового океана можно встретить ледяные горы — айсберги. Это — обломки ледников, сползающих в море, различной формы и размеров. Иногда они похожи на пирамиды, нередко имеют форму куба, а в антарктических водах можно встретить огромные ледяные массивы с совершенно плоской поверхностью. Под действием солнечных лучей и морских волн форма айсбергов с течением времени меняется. Чем старее айсберг, тем причудливее его форма.

Обычно морские льды по мере выноса их из высоких широт в умеренные, быстро разрушаются. Айсберги более живучи. Их можно встретить там, куда морские льды никогда не доходят. Разбросанные прихотью ветров и течений по большой площадки океана, айсберги всегда представляли серьезную опасность для мореплавания. В недалеком прошлом, когда на кораблях не было радиолокаторов, встреча с айсбергами грозила большими неприятностями. Ночью или днем при плохой видимости на носу судна выставляли «впередсмотрящих» — матросов для наблюдения за морем. Но в ночной темноте или тумане матросы могли заметить опасность только за несколько десятков или сотен метров. Поэтому часто приходилось уменьшать скорость хода судна, а иногда и совсем останавливаться. Однако это не всегда гарантировало безопасность корабля. Даже после изобретения радиолокатора возможность столкновения с айсбергами, как мы увидим ниже, полностью не отпала. Время от времени мы узнаем о катастрофах, вызванных столкновениями с айсбергами.

В 1912 г. весь мир потрясло известие о гибели огромного пассажирского корабля «Титаник». В то время это был самый большой в мире пароход, водоизмещением в 52 300 г, длиною — 250 ж, а скорость хода его достигала 25 узлов (46 км/час). Он мог взять на борт 3500 пассажиров.

Айсберг

11 апреля 1912 г. «Титаник» вышел в свой первый рейс из английского порта Куинстаун (южная Ирландия) в Нью-Йорк, имея на борту 2201 человека (пассажиры и команда корабля); среди пассажиров было 109 детей.

Конкурирующие английские пароходные компании боролись за сокращение времени перехода через океан. Каждый выигранный день и даже час увеличивал приток пассажиров, почты и грузов. Все было использовано для увеличения скорости корабля и обеспечения удобств пассажиров. Но не были предусмотрены в достаточной степени спасательные средства. На корабле было всего 16 шлюпок, рассчитанных на 1180 человек.

«Титаник» шел полным ходом, не считаясь с погодой (плохой видимостью и туманами), со средней скоростью в 22 узла. Он не снизил скорости и вблизи Ньюфаундленда, где в апреле особенно много айсбергов, которые весною спускаются далеко к югу.

Хотя от других кораблей, плавающих в этом районе, непрерывно поступали по радио сообщения о встречах с айсбергами, капитан «Титаника» не принял мер предосторожности и шел с прежней скоростью, не слушая советов своих помощников. Ему приказано было спешить. Ведь «Титаник» должен был вырвать «голубую ленту» у лучших кораблей конкурирующей компании «Мавритании» и «Лузитании».

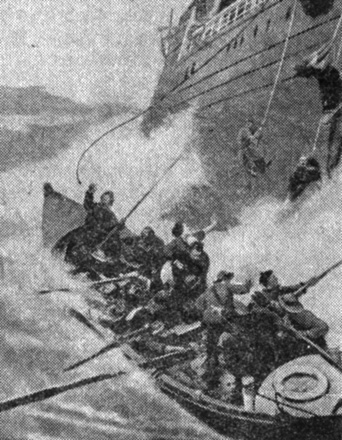

Гибель «Титаника»

В 23 ч. 40 мин. «впередсмотрящий» доложил на мостик: «Впереди по курсу айсберг». Немедленно последовала команда изменить курс и застопорить машину, но было уже поздно: «Титаник» с полного хода налетел на ледяную гору. В огромную пробоину борта корабля хлынула вода и затопила все отсеки носовой части корабля до мидельшпангоута. Откачивать воду не было никакой возможности. Последовала команда оставить судно и садиться на шлюпки. А. между тем нос «Титаника» быстро погружался в воду, и через 2 ч. 40 мин. после столкновения корабль пошел ко дну.

Слишком неожиданной была встреча с грозным айсбергом, слишком велика была скорость движения корабля, слишком недостаточны средства спасения. Удалось спасти только 712 человек. Правда, шлюпки были рассчитаны на большее число пассажиров, но отчаянная паника, поднявшаяся на судне, и малый срок, в течение которого «Титаник» держался на воде после катастрофы, сделали свое дело.

Прошли годы. В районе гибели «Титаника» в 1913 г., на основании международного соглашения, была организована регулярная служба оповещения об айсбергах — Международный ледовый патруль. Суда Ледового патруля крейсировали в районе сосредоточения айсбергов на участке наиболее интенсивного движения судов. Зона деятельности патруля — воды, примыкающие к Ньюфаундленду с северо-востока, востока и юго-востока. В задачу патруля входит вести учет айсбергов, следить за их продвижением и предупреждать приближающиеся суда об опасности столкновения.

В 30-х годах нашего столетия был изобретен радиолокатор, позволяющий даже при плохой видимости получать на экранах прибора изображение айсберга или встречного корабля, плывущего на значительном расстоянии от судна.

Но это все же не смогло полностью предотвратить случаи столкновения с айсбергами, приводящие к катастрофам. Как сообщалось в нашей печати, 30 января 1959 г. в 36 милях к юго-востоку от южной оконечности Гренландии (мыс Фарвель) от столкновения с айсбергом потерпел аварию и затонул датский теплоход «Ханс Хедтофт». Теплоход плавал за пределами зоны действия Ледового патруля.

«Ханс Хедтофт», водоизмещением около 3000 т, был построен в 1958 г. Так же как и «Титаник», он совершал свой первый рейс. Судно было оборудовано новейшей радиолокационной аппаратурой. Теплоход имел двойное дно, семь поперечных водонепроницаемых переборок, специальные ледовые крепления и множество спасательных средств (вместительный моторный бот, шлюпки и надувные плоты). Несмотря на это, теплоход довольно быстро затонул и из 95 человек, находившихся на борту теплохода (40 моряков, 55 пассажиров, из них 19 женщин и 6 детей) никому не удалось спастись. От первой телеграммы, переданной в эфир сразу же после столкновения в 17 ч. 58 мин., до последних телеграмм прошло 3 ч. 50 мин. За две минуты до лаконичной последней телеграммы — «Идем Kg дну», радист теплохода передал по радио: «Судно медленно погружается. Просьба ко всем судам — немедленно прибыть на помощь. Наши координаты — 59 градусов 05 северной широты, 43 градуса западной долготы».

Осталось загадкой, почему экипаж теплохода не воспользовался спасательными шлюпками. Некоторый свет проливает сообщение немецкого рыболовного судна «Иоганес Крейес», находившегося ближе всего к месту аварии теплохода. Капитан «Крейеса» пятнадцать раз связывался по радио с аварийным судном, но ни в одной из радиограмм с теплохода не сообщалось о намерении капитана спустить шлюпки и покинуть судно. Вероятно, капитан теплохода Раус Рассмуссен, тридцать лет плававший в полярных водах, был уверен, что его судно не затонет и старался спасти теплоход. Но в последнюю минуту произошло что-то непредвиденное, ускорившее гибель судна. Скорее всего оно перевернулось вверх килем, похоронив под собою весь экипаж. Поиски потерпевших кораблекрушение, проводившиеся в течение нескольких дней с судов и самолетов, не. увенчались успехом.

Но иногда на экранах радиолокаторов не получается различимого изображения айсберга, хорошо видимого простым глазом. Это бывает, когда айсберг слабо выдается над водой или обращен к судну наклонной стороной. «Ханс Хедтофт», по всей вероятности, столкнулся с небольшим айсбергом, незначительно выдающимся над поверхностью моря, изображение которого на экране локатора могло легко затушеваться отображением волн.

Но не всегда столкновение с айсбергом ведет к гибели судна. В январе 1956 г. советское экспедиционное судно «Лена» столкнулось в тумане с айсбергом в море Девиса на пути в поселок Мирный (Антарктида). Судно ударилось об айсберг левой скулой (носовая часть левого борта), резко накренилось и потеряло ход. Однако никаких повреждений корпуса не оказалось.

В 1958—1959 гг. в Ньюфаундлендских водах получили повреждения от встречи с плавучими льдами и айсбергами в условиях плохой видимости три наших корабля: «Чернышевский», «Радищев» и «Ногинск».

Где же чаше всего встречаются айсберги? Айсберги можно встретить в Северном Ледовитом океане и его морях, в северо-западной части Атлантики и в южных частях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Особенно многочисленны айсберги в водах, омывающих Гренландию и Антарктический материк.

В северной части Тихого океана айсберги чрезвычайно редки. Основным «поставщиком» айсбергов в этом районе служит ледник Маласпина в заливе Аляска, спускающийся на широте 60° непосредственно в океан.

Айсберги Северного Ледовитого океана поставляются ледниками островов Шпицберген, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Северной Земли и Гренландии.

Самые мощные ледники находятся в Гренландии. Вот почему и самые крупные айсберги встречаются в северном полушарии около ее берегов: в Баффиновом море, в Девисовом проливе и Гренландском море. Айсберги, рождающиеся от ледников других островов Северного Ледовитого океана, значительно уступают по величине гренландским.

Изредка ледяные горы встречаются и далеко за пределами указываемых на картах границ. Так, однажды, обломок ледяной горы был встречен на 36° 10′ с. ш. и 39° з. д., то есть на 650 морских миль к юго-востоку от Большой Ньюфаундлендской банки и в 360 милях от обычной границы распространения айсбергов.

Был случай, когда айсберг обнаружили в 500 милях к западу от Ирландии, т. е. на очень большом расстоянии от границы распространения айсбергов. Но такие случаи чрезвычайно редки.

То же отмечено и для южного полушария. Судно «Дохра» встретилось в 1894 г. с айсбергом в 500 милях от границы их, распространения. Ледяная гора находилась, очевидно, в последней стадии разрушения, так как только гигантский айсберг мог проникнуть в такие низкие широты (26° ю. ш. и 26° з. д.) и не растаять по пути. В Антарктике встречаются все виды айсбергов: столообразные, пирамидальные, куполообразные (айсберги-холмы), разрушенные и наклоненные. Но наиболее характерны для Антарктики столообразные ледяные горы, совсем не встречающиеся в Арктике.

Айсберги разнообразны и по размерам. В океане можно увидеть и небольшие куски льда — обломки айсбергов и огромные ледяные острова.

Лед, из которого состоят айсберги, совершенно пресный. Над водой обычно возвышается только 1 /5 или 1 /6 часть всего айсберга, остальная часть скрыта под водой. Иногда у айсберга образуется подводный выступ — таран.

Столообразный айсберг

В среднем, высота ледяных гор над уровнем моря в северном полушарии — 70 м, а в южном несколько меньше — 40—50 м. Но изредка встречаются ледяные горы высотою 150—200 м и даже 800 м.

Горизонтальные размеры айсбергов, особенно антарктических, могут быть также весьма значительными.

В декабре 1854 г. в Атлантическом океане была встречена огромная ледяная гора высотой 90 м. В длину она простиралась на 75 км, а в ширину — на 11 км. До апреля 1855 г. эту гору видели экипажи 21 судна.

Один из очень больших айсбергов был замечен в Атлантическом океане к востоку от Фолклендских островов; он имел в длину 150 км. Но, пожалуй, самым большим был айсберг, встреченный моряками американского ледокола «Глетчер» в ноябре 1956 г. к западу от острова Скотта. Он имел в длину 333 км, а в ширину — 96 км.

Экспедиция на дизель-электроходе «Обь» в феврале 1958 г. в районе ледника Ниннис встретила айсберг длиной 80 км. Через год, по-видимому, этот же айсберг наблюдали китобои «Славы».

Самые крупные айсберги встречаются поблизости от мест их происхождения. Большинство их под действием морских волн и температуры разрушается. Они рассыпаются на множество мелких ледяных гор, сильно затрудняющих плавание. Однако некоторые большие айсберги, не имеющие глубоких трещин, сохраняются не разрушенными и выносятся ветрами и течениями в низкие широты.

Айсберги южного полушария могут плавать по океану с момента отрыва от ледника до момента полного уничтожения около 10 лет. Продолжительность существования айсбергов северного полушария значительно меньше и не превосходит 5 лет. Возраст гренландских айсбергов и того меньше (не выше 2—3 лет). Причины меньшей продолжительности жизни северных айсбергов заключаются в том, что их быстро выносит Лабрадорское течение в низкие широты, где они и тают.

Антарктические айсберги, как правило, не прорываются через кольцо Поперечного течения, опоясывающего весь земной шар по 40—45 параллели.

Айсберги никогда не достигали экватора, а тем более не попадали из одного полушария в другое. Поэтому совершенно фантастически звучит заметка турецкой газеты, воспроизведенная «Вечерней Москвой» 24 февраля 1958 г. В заметке «Находка в айсберге» в разделе «коротко о разном» газета писала: «Моряки американского флота подорвали динамитом у побережья Антарктиды огромную ледяную глыбу. Каково же было их изумление, когда из разлома показался хорошо сохранившийся труп человека. в смокинге. Вскоре было установлено, что это один из пассажиров трансатлантического парохода «Титаник», затонувшего при столкновении с айсбергом в 1912 году».

По-видимому, здесь допущена какая-то ошибка или же все сообщение от начала до конца вымышлено.

Представляет интерес проект буксировки айсбергов из полярных районов в тропические области, где испытывается недостаток в воде. С таким проектом выступил американский ученый Джон Исаакс из океанографического института Скриппса в Ла-Джола (Калифорния, США). Он предложил план буксировки больших антарктических айсбергов в район Южной Калифорнии, для которой проблема водоснабжения жизненно важна. Исаакс считает, что если использовать попутные морские течения, то для реализации его плана потребуется всего лишь б мощных океанских буксиров общей мощностью в 80 000 л. с. Маршрут буксировки можно выбрать так, что передвижению айсберга будут помогать морские течения. Ведь иногда Перуанским течением айсберги выносятся очень далеко в низкие широты. Можно выбрать в антарктических водах достаточно большой и хорошо сохранившийся айсберг и, пользуясь Перуанским течением, отбуксировать его к экватору. Затем, с южным пассатным течением несколько удалиться от материка и где-нибудь западнее Галапагосских островов войти в область экваториального противотечения, направленного с запада на восток. Это течение поможет буксирам подтащить айсберг к Панамскому перешейку. Здесь экваториальное течение разделяется на две ветви — северную и южную. Северная ветвь течения понесет айсберг к месту назначения — берегам Калифорнии.

В теплых тропических водах айсберг будет интенсивно таять, поэтому для его сохранения потребуется специальная защита из теплоизоляционного материала около трех метров толщиною.

Исаакс подсчитал, что для снабжения пресной водой южной Калифорнии в течение года (на что сейчас расходуют 100 000 000 долларов) потребуется очень крупный айсберг — в 20 миль (37 км длиною, 72 мили шириною) и с осадкой в 300 м. Такая форма айсберга наиболее удобна: узкая часть этого гигантского ледяного «кирпича» будет оказывать наименьшее лобовое сопротивление при буксировке.

Успех операции зависит от скорости буксировки (по Исааксу она потребует 6 месяцев) и качества защиты. По предположению Исаакса, убыль айсберга во время буксировки в субтропиках будет в какой-то степени компенсироваться конденсацией на айсберге влаги из атмосферы, особенно во время стоянки его у Калифорнии, что может дать дополнительно около 25% воды.

Пресная вода, образовавшаяся при таянии айсберга во время стоянки, как более легкая, будет скапливаться на поверхности океана, поэтому вокруг айсберга должна быть устроена круговая защита из водонепроницаемого материала, несколько возвышающаяся над водой, но не очень глубоко опущенная под поверхность. Из этого резервуара воду можно непрерывно качать в глубь материка.

Операция буксировки айсберга связана с большими трудностями, и в научных кругах США проект Исаакса встречен весьма скептически. Директор Вудсхоллского океанографического института Эдуард Хенсон Смит считает его «умозрительным и в то же время фантастическим».

Однако делались попытки использования айсбергов для нужд человека более реалистического характера. При работе промыслового флота айсберги могут служить прекрасными ориентирами. За айсбергами можно отстаиваться в период волнения и проводить необходимые грузовые операции. Участники Советской антарктической экспедиции в 1957—1958 гг. широко использовали столообразные айсберги для посадки самолетов и вертолетов с полевыми научными партиями.

Но все же вред, причиняемый айсбергами человеку, не идет ни в какое сравнение с пользой, которую из них можно извлечь. Вот почему изучение жизни айсбергов, предсказание их путей — одна из важнейших проблем физической океанографии.

Источник