- Северный Ледовитый океан

- Северный Ледовитый океан

- Сэкономь на путешествии!

- Общая информация

- Северный Ледовитый океан и его акватория

- Водные акватории Арктики

- Каспиада — каспийская акватория

- Образование Южно-Каспийской впадины

- Строение и тектоника дна Каспийского моря

- Сетевые ресурсы о трансгрессиях Каспийского моря

- Библиография статей о Каспии и его колебаниях

- Радиальная система арктических хребтов и архипелагов

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

- Географическое положение

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан — наименьший по площади океан Земли, расположен между Евразией и Северной Америкой.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Площадь 14,75 млн. кв. км, средняя глубина 1225 м, наибольшая глубина 5527 м в Гренландском море. Объём воды 18,07 млн. км³.

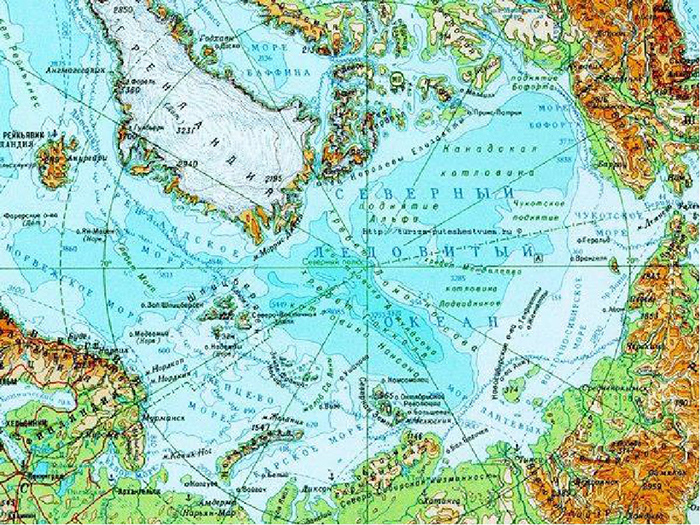

Берега на западе Евразии преимущественно высокие, фьордные, на востоке — дельтовидные и лагунные, в Канадском Арктическом архипелаге — преимущественно низкие, ровные. Берега Евразии омывают моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское; Северной Америки — Гренландское, Бофорта, Баффина, Гудзонов залив, заливы и проливы Канадского Арктического архипелага.

По количеству островов Северный Ледовитый океан занимает второе место после Тихого океана. Крупнейшие острова и архипелаги материкового происхождения: Канадский Арктический архипелаг, Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля.

Северный Ледовитый океан принято делить на 3 обширные акватории: Арктический бассейн, включающий глубоководную центральную часть океана, Северо-Европейский бассейн (моря Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое) и моря, расположенные в пределах материковой отмели (Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффина), занимающие более 1/3 площади океана.

Ширина материковой отмели в Баренцевом море достигает 1300 км. За материковой отмелью дно резко понижается, образуя ступень с глубиной у подножия до 2000—2800 м, окаймляющую центральную глубоководную часть океана — Арктический бассейн, который подводными хребтами Гаккеля, Ломоносова и Менделеева делится на ряд глубоководных котловин: Нансена, Амундсена, Макарова, Канадскую, Подводников и др.

Пролив Фрама между островами Гренландия и Шпицберген Арктического бассейна соединяется с Северо-Европейским бассейном, который в Норвежском и Гренландском морях пересекается с севера на юг подводными хребтами Исландским, Мона и Книповича, составляющими вместе с хребтом Гаккеля самый северный сегмент мировой системы срединно-океанических хребтов.

Зимой 9/10 площади Северного Ледовитого океана покрыто дрейфующими льдами, преимущественно многолетними (толщина около 4,5 м), и припаем (в прибрежной зоне). Общий объём льда составляет около 26 тыс. км3. В морях Баффина и Гренландском обычны айсберги. В Арктическом бассейне дрейфуют (по 6 и более лет) так называемые ледяные острова, образующиеся из шельфовых ледников Канадского Арктического архипелага; их толщина достигает 30—35 м, вследствие чего их удобно использовать для работы многолетних дрейфующих станций.

Растительный и животный мир Северного Ледовитого океана представлен арктическими и атлантическими формами. Число видов и особей организмов убывает в направлении к полюсу. Однако во всём Северном Ледовитом океане интенсивно развивается фитопланктон, в том числе и среди льдов Арктического бассейна. Животный мир более разнообразен в Северо-Европейском бассейне, главным образом рыбы: сельдь, треска, морской окунь, пикша; в Арктическом бассейне — белый медведь, морж, тюлень, нарвал, белуха и др.

В течение 3—5 месяцев Северный Ледовитый океан используется для морских перевозок, которые осуществляются Россией по Северному морскому пути, США и Канадой по Северо-Западному проходу.

Важнейшие порты: Черчилл (Канада); Тромсё, Тронхейм (Норвегия); Архангельск, Беломорск, Диксон, Мурманск, Певек, Тикси (Россия).

Источник

Северный Ледовитый океан и его акватория

Разделы страницы о геологических процессах в Ледовитом океане и его морях:

- Водные акватории Арктики

- Каспиада — каспийская акватория

- Радиальная система арктических хребтов и архипелагов

- История Арктического океана

- Затонувшие и гипотетические заполярные земли

Водные акватории Арктики

Моря, связанные с Северный Ледовитым (Арктическим) океаном:

- Баренцево море (с Печорским морем),

- Море Баффина,

- Белое море,

- Море Бофорта,

- Море Ванделя,

- Восточно-Сибирское море,

- Гренландское море,

- Гудзонов залив,

- Море Принца Густава-Адольфа,

- Море Кронпринца Густава,

- Карское море,

- Море Лаптевых,

- Море Линкольна,

- Норвежское море,

- Чукотское море.

Каспиада — каспийская акватория

Каспийское море, если не по площади, то по глубине является, наверное, самым крупным внутренним водоёмом. В истории известны мощные трансгрессии Каспийского моря, когда оно не только разливалось по широте и соединялось с Аралом или Чёрным морем, но даже распространялось меридионально и доходило до Ледовитого океана с севера и до Индийского с юга!

В недавнем геологическом прошлом Каспийское море не редко связывалось с Чёрным, и поэтому формально его можно было бы отнести к атлантической акватории. Но в более далёком прошлом Каспий чкерез Западно-Сибирскую низменность связывался с Ледовитым океаном — зоологическим следом этого являются перебравшиеся с севера тюлени.

А в еще более отдалённые времена, когда Европа еще не столкнулась с Азией, образовав Уральский хребет, (как сейчас видим продолжающееся поднятие Гималаев из-за надвигающегося с юга Индостана) Каспий был частью океана между ними.

Поэтому Каспийский бассейн является независимой акваторией, которая периодически связывается с арктической и антарктической, а, на самом деле, является остатком древнего океана, который бы между Европой и Азией.

Образование Южно-Каспийской впадины

История развития Южно-Каспийской впадины на доновейшем этапе во многом совпадает с развитием впадины Черного моря [Тектоника…, 1980; Лебедев, 1981]. Действительно, из анализа геологической эволюции океана Тетис [Zonenshain & Le Pichon, 1986; Книппер, 1975; Палеогеографический…, 1991] следует весьма тесная связь этих двух бассейнов на ранних этапах развития, которая прослеживается до датского века включительно. Начиная с палеоцена, Южно-Каспийская впадина вместе с Куринской депрессией и Западно-Туркменскими прогибом образует глубоководный некомпенсированный бассейн. В конце палеоцена — начале эоцена возникает Апшеронский порог, отделивший ЮжноКаспийскую впадину от Среднего Каспия [Лебедев, 1981].

Как следует из палеотектонических схем для позднего кайнозоя, начиная с миоцена, Южно-Каспийская впадина приобрела очертания, близкие к современным, и за это время в ней накопилось более 10 км осадков. Суммарная мощность отложений осадочного чехла в Южно-Каспийской впадине составляет более 20 км.

Начало новейшего тектонического этапа, как следует из палеогеографического анализа развития самой глубоководной впадины [Лебедев, 1981; Палеогеографический…, 1991], а также тесно связанной с ней Нижнекуринской депрессией [Неотетоническая…, 1972] определяется акчагыльским временем. Именно с этого момента основные элементы структуры и рельефа приобрели современный облик.

Строение и тектоника дна Каспийского моря

Уникальность тектонического строения впадин Каспийского моря подтверждается следующими фактами:

- в Южно-Каспийской впадине отсутствует гранитный слой, что свидетельствует об океаническом типе земной коры;

- впадины Каспийского моря находятся под действием сильнейшего трехстороннего горизонтального сжатия;

- дно Каспийского моря разбито на вертикальные блоки, которые могут перемещаться независимо друг от друга;

- астеносферный слой расположен достаточно близко от поверхности, о чем свидетельствует повышенный тепловой фон.

Все это указывает на то, что с точки зрения геологического строения котловина Каспийского моря является активной тектонической зоной, находящейся в напряженном, неустойчивом состоянии. Любое воздействие извне, в том числе воздействие мощного магнитного потока на астеносферу дна Каспия в периоды солнечной активности, может привести к дестабилизации неустойчивого тектонического равновесия, изменению его конфигурации, подъему или опусканию отдельных блоков дна, т.е. расширению и сжатию дна.

Сетевые ресурсы о трансгрессиях Каспийского моря

Библиография статей о Каспии и его колебаниях

- Бадюкова Е.Н., Варущенко А.Н., Соловьева Г.Д. Влияние колебаний уровня моря на развитие береговой зоны // Вестник МГУ 1996. Сер.5. №6. С.83-89.

- Бадюкова Е.Н. Генезис хвалынских шоколадных глин Северного Прикаспия // Бюл. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 2000. Т. 75. Вып. 5. С. 25-31.

- Бадюкова Е.Н., Соловьева ГД.Лагунно-трансгрессивные террасы // Геоморфология. 2003. №3. С. 36-43.

- Бадюкова Е. Н. Возраст хвалынских трансгрессий Каспийского моря // Океанология. 2007. Т.47. №3. С.432-438.

- Безродных Ю. П., Делия С. В., Романюк Б. Ф., Сорокин B. М., Янина Т. А. Новые данные по стратиграфии верхнечетвертичных отложений Северного Каспия // Доклады РАН 2015, том 462, № 1, с. 95-99.

- Брицина М.П. Распространение хвалынских шоколадных глин и некоторые вопросы палеогеографии Северного Прикаспия // Труды института географии 1954. Вып. 62. С. 5-27.

- Варущенко С.И., Варущенко А.Н., Клиге Р.К. Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени. М.: Наука. 1987. 240 с.

- Васильев Ю.М. Антропоген Южного Заволжья // Труды геолог. инс-та. 1961. Вып.49. 128 с.

- Жуков М.М. К стратиграфии каспийских осадков низового Поволжья // Труды комиссии по изучению четвертичного периода. 1935. Вып.2. С. 227-272.

- Жуков М.М. Отложения Низового Поволжья // Тр. Московского геолого-развед. ин-та. 1936. Т.1. С. 3-28.

- Застрожнов А.С., Попов С.В., Застрожнов Д.А. Вопросы проблематики нижневолжских разрезов Неоплейстоцена // VIII Всесоюзное совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований» Ростов-на-Дону. 2013. С. 207-209.

- Куприн П.Н., Росляков А.Г. Геологическая структура Мангышлакского порога // Геотектоника. 1991. №2. C. 28-40.

- Курбанов Р.Н., Свиточ А.А., Янина Т.А. Новые данные о стратиграфии морского плейстоцена на западе Челекенского пол-ва // Доклады российской АН. 2014. Т. 459. № 6. С.476-749.

- Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А., Тудрин А., Шали Ф., Антипов М.П., Кураленко Н.П., Курина .Е.Е., Тухолка П. Каспий: гидрологические события позднего квартера // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. 2014. №73. С. 19-51.

- Леонов Ю.Г., Лаврушин Ю.А., Антипов М.П. и др. // Доклады РАН. 2002. Т.389. №2. С.229-233.

- Леонов Ю.Г., Лаврушин Ю.А., Антипов М.П., Спиридонова Е.А., Кузьмин Я.В., Джалл Э. Дж. Т., Бурр С., Желиновская А., Шали Ф. Новые данные о возрасте отложений трансгрессивной фазы раннехвалынской трансгрессии Каспийского моря // Доклады Академии Наук 2002. Т. 386. №2. С. 229-233.

- Леонтьев О.К. Геоморфология берегов и дна Каспийского моря. М.: Изд-во Московского университета. 1977. 210 с.

- Москвитин А. И. Плейстоцен Нижнего Поволжья // Тр. Геол. ин-та. М. Изд-во АН СССР. 1962. 262 с.

- Попов Г.И. Гирканская трансгрессия в Северном При-каспии // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. 1967. №33. С. 77-86.

- Попов Г.И. Плейстоцен черноморско-каспийских проливов. М.: «Наука». 1983. 215 с.

- Православлевъ П. Геологические наблюдения по правому берегу р. Волги, между Камышинымъ и Каменнымъ Яромъ // Тр. Варшавского об-ва естествоиспытателей. 1900. Т. 11. С. 1-43.

- Православлевъ П. Материалы к познанию Нижневолжских каспийских отложений. Ч.1. Варшава. Изд-во Варшавского ун-та. 1908. 464 с.

- Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря. М. МГУ 1997. 268 с.

- Свиточ А.А. Колебания Каспийского моря в плейстоцене // Каспийское море: палеогеография и геоморфология. М., 1991. С.1-100.

- Свиточ А. А. Большой Каспий: строение и история развития. М. Изд-во МГУ2014.270 с.

- Свиточ A.A., Макшаев Р.Р. Шоколадные глины Северного Прикаспия (распространение, условия залегания и строение) // Геоморфология. 20i5. № i. С. 101-111.

- Соловьева Г.Д. Варущенко А.Н. Характер трансгрессивных изменений рельефа подводного берегового склона Каспийского моря на примере дагестанского побережья // Человечество и береговая зона Мирового океана в XXI веке. М.: «ГЕОС». 2001. С.314-320.

- Стратиграфия четвертичных отложений и новейшая тектоника Прикаспийской низменности. М. Изд-во АН СССР. 1953. 130 с.

- Федоров П.В. Плейстоцен Понто-Каспия. М., 1978.

- Федоров П.В. Стратиграфия четвертичных отложений и история развития Каспийского моря // Известия АН СССР. М. 1957. 29б с.

- Шанцер Е.В. Геологическое строение и гидрологическая обстановка как критерий оценки лесорастительных условий в Приволжской полосы Прикаспийской низменности // Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. 1951. Т. i. Вып. 2. С. 140-1б8.

- Шкатова В.К. Региональная стратиграфическая схема квартера Нижневолжского (Каспийского) региона // Позднекайнозойская геологическая история севера аридной зоны. Ростов-на-Дону. 200б. С. 175-180.

- Якубов Т. Ф. Песчаные пустыни и полупустыни Северного Прикаспия. М.: Из-во АН СССР. 1955. 530с.

- Янина Т.А. А. Неоплейстоцен Понто-Каспия. Биостратиграфия, палеогеография, корреляция. М. 2012. 2б4 с.

- Янина Т.А. , Сорокин В. М., Безродных Ю.П., Романюк Б.Ф. Гирканский этап в плейстоценовой истории Каспийского моря // Вестник МГУ Сер. 5. 2014. № 3. С. 3-9.

- Christan-Tollman E., Tollman A. // Mitt. Oster. Geol. Ges. 1991. Bd.84. S.1-63.

- Tudrun A. , Chalie F., Lavrushin Yu.A ., Antipov M.P., Spiridonova E.A., Lavrushin V., Tucholka P., Leroy S. A.G. Late quaternary Caspian Sea environment: Late Khazarian and Early Khvalynian transgressions from the lower reaches of the Volga river // Quaternary international. 2013. V. 292. P. 193-204.

- E.N. Badyukova. THE HISTORY OF THE CASPIAN SEA LEVEL FLUCTUATIONS IN THE PLEISTOCENE (DID THE GREAT KHVALYNIAN TRANSGRESSION REALLY EXIST?)

Радиальная система арктических хребтов и архипелагов

Если посмотреть на Северный Ледовитый океан с северного полюса, то увидим, что его берега испещрены заливами, а полуострова и архипелаги между ними образуют систему с определенной радиальной периодичностью.

Арктические острова по алфавиту:

- Земля Франца Иосифа

- Новосибирские острова

- .

Арктические подводные хребты:

Есть ли система в расположении арктических хребтов и островов? Оказывается, есть — достаточно внимательнее посмотреть на арктическое побережье России, на сосредоточенность полезных ископаемых в ее северных широтах.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

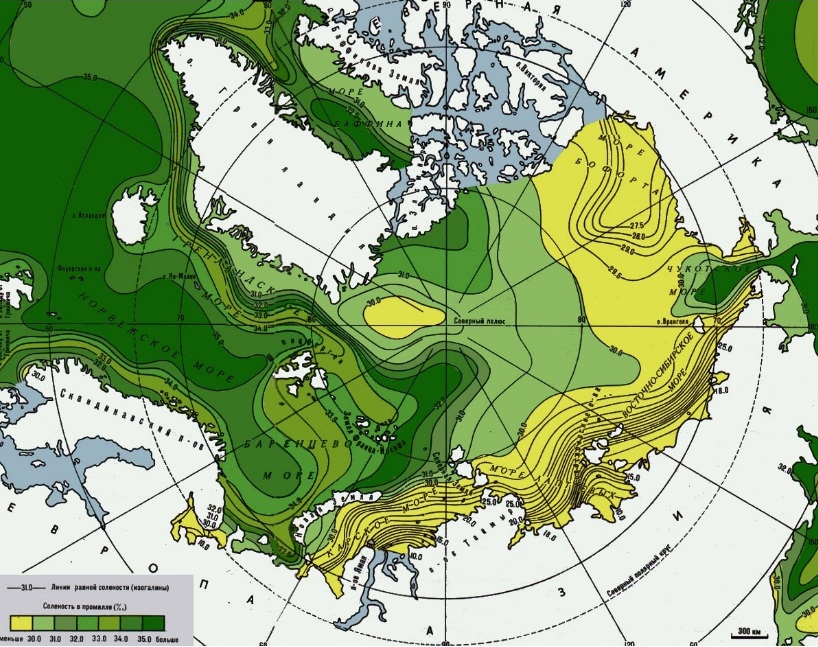

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник