Общая биомасса и продукция населения океана

Общая биомасса и продукция населения океана

Известно, что высокопродуктивные районы занимают в Мировом океане лишь 20% его акватории, так как здесь, в отличие от суши, гораздо больше ограничивающих факторов и соответственно больше акватория малопродуктивных зон. Так фитобентос занимает лишь 1% общей площади дна океана, зообентос — 6-8%, а площадь основных рыбопромысловых районов занимает лишь около 2% всей акватории Мирового океана.

Весьма характерно, что существуют серьезные различия в ходе процесса биопродуцирования в океане и на суше. Дело в том, что на суше биомасса растений более чем в 1000 раз превышает биомассу животных, а в океане, наоборот, зоомасса в 19 раз превышает фитомассу. Дело в том, что морская вода, являясь прекрасным растворителем, создает благоприятные условия для воспроизводства фитопланктона, который за год дает несколько сот генераций.

Общая биомасса населения пелагиали Мирового океана (без микрофлоры — бактерий и простейших) оценивается величиной в 35-38 млрд. т, из них 30-35% составляют продуценты (водоросли) и 65-70% — консументы различных уровней. Общая годовая биологическая продукция в Мировом океане оценивается более чем 1300 млрд. т, в том числе более 1200 млрд. т дают водоросли и 70-80 млрд. т — животные.

Одним из важнейших показателей интенсивности процесса биологического продуцирования является отношение годовой продукции к среднегодовой биомассе (так называемый Р/В-коэффициент). Этот коэффициент наиболее высок у фитопланктона (от 100 до 200), у зоопланктона он в среднем составляет 10-15,у нектона — 0,7,у бентоса — 0,5.В целом он понижается от нижних звеньев трофической цепи к высшим.

В табл. 1 приведены средние оценки биомассы, годовой продукции и значения Р/В-коэффициента для основных групп населения Мирового океана.

Таблица 1. Некоторые характеристики основных групп населения Мирового океана

Группа населения / Биомасса, млрд. т / Продукция, млрд. т / Р/В-коэф

1. Продуценты (всего) / 11,5-13,8 / 1240-1250 / 90-110

В том числе: фитопланктон / 10-12 / более 1200 / 100-200

фитобентос / 1,5-1,8 / 0,7-0,9 /0,5

микрофлора (бактерии и простейшие) — / 40-50 / —

Консументы (всего) / 21-24 / 70-80 / 3-5

Зоопланктон / 5-6 /60-70 /10-15

Зообентос / 10-12 / 5-6 / 0,5

Нектон / 6 / 4 / 0,7

В том числе: криль / 2,2 / 0,9 / 0,4

кальмары / 0,28 / 0,8-0,9 / 2,5-3,0

мезопелагические рыбы / 1,0 / 1,2 / 1,2

прочие рыбы / 1,5 / 0,6 / 0,4

Всего / 32-38 / 1310-1330 / 34-42

Источник

Биомасса Мирового океана и ее использование

В. И. Вернадский, В. Р. Вильяме и С. Д. Муравейский одновременно сделали открытие, что не только суша имеет почвенный покров, но и Мировой океан имеет аналог почвы: это верхние слои воды.

Море богаче суши пригодными к употреблению человеком

животными организмами, но беднее растительными, т. е. между

морем и сушей существует как бы разделение функций. Человек

получает от моря громадное количество животных продуктов, но

еще слабо использует богатые витаминами растительные.

По приблизительным расчетам Л. А. Зенкевича, общая масса живого вещества Мирового океана составляет 16—20 млрд, т, по данным В. Г. Богорова, еще больше —до 36 млрд. г. В. И. Вернадский установил, что наибольшие урожаи суши и наибольшие урожаи водных пространств океана дают на единицу площади близкие количества сухого органического вещества. Разница заключается в том, что толща слоя жизни в океане во много раз превышает слой жизни на суше. В. И. Вернадский писал: «То, что урожаи зеленых растений суши и зеленых растений и животных моря дают близкие цифры, если их отнести на гектар, вероятно, связано с тем, что живое вещество в конце концов является созданием лучистой энергии Солнца, т. е. зависит от поверхности им освещенной площади, одинаковой и для суши и для моря» 6 .

Органическая масса Мирового океана делится на планктон (мельчайшие организмы толщи морской воды), бентос (организмы морского дна) и рыб. Если принять за основу данные о биомассе Мирового океана, приводимые В. Г. Богоровым (36 млрд. т), то планктон весит 25 млрд. т, бентос—10 млрд. и масса рыб — 1 млрд. т.

Всего в Мировом океане (во всех морях) ловится 60 млн. т рыбы и других организмов ежегодно. В ближайшие годы улов может вырасти до 70—80 млн. г, а к 2000 г., по прогнозам ряда ученых, дойдет до 100 млн. г.

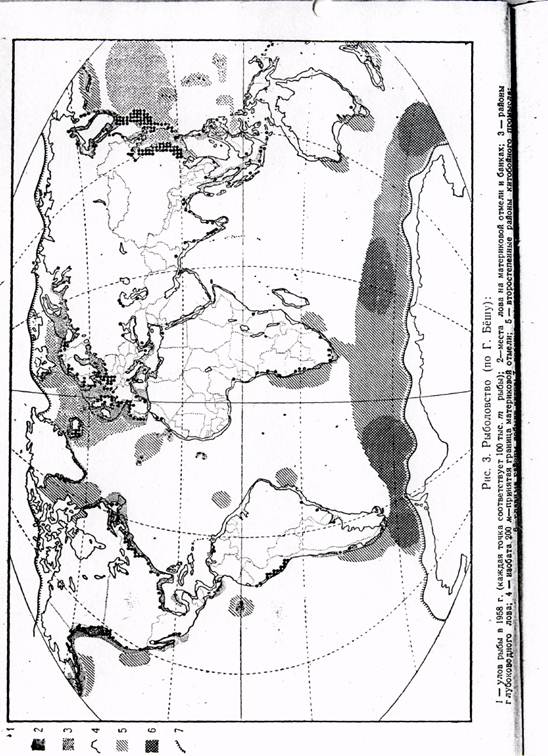

Очень важно учитывать, что запасы биомассы рыб расположены в толще вод Мирового океана неравномерно. Распределение органических богатств Мирового океана, как и почв суши, подчинено закону зональности. В Мировом океане есть свои «пустыни» и области, с исключительно богатой органической жизнью. Последние расположены в зонах сильного вертикального перемешивания морских вод. Глубинные воды, обильные соединениями азота и фосфора, благодаря вертикальным перемещениям морских вод поступают в верхние океанические слои «и тогда, при прочих благоприятных условиях, бурно вспыхивает развитие растительного планктона, определяющего собой в значительной степени развитие и последующих звеньев, вплоть до самых крупных обитателей моря — рыб и морских животных» 7 . По мере удаления от берегов биологическая продуктивность единицы площади моря сильно уменьшается.

При современном интенсивном индустриальном лове ресурсы внутренних морей и близких к побережью районов открытого моря используются настолько сильно, что это начинает в некоторых случаях грозить естественному восстановлению рыбных запасов. В последние годы наблюдается тенденция к изменению районов лова рыбы — выход в открытое море. Перед второй мировой войной береговое рыболовство давало 77% улова рыбы, а в 1954 г.— 44,6%, доля рыболовства в пределах материковой отмели в этот же период удвоилась (20 и 38,8%) и сильно выросла доля промысла в открытом море (с 3 до 16,6%’) 8 .

Богатство моря используется весьма неодинаково в разных странах. Рыбные промыслы и промыслы морского зверя развивались в связи с совершенствованием судоходства и орудий лова, а они, в свою очередь, изменялись с ростом производительных сил, развитием производственных отношений. На первом месте в мире по улову рыбы стоит Япония, затем идут СССР, США, Норвегия и другие страны 9 .

Северное полушарие, где больше морей, окаймляющих материки, отмелей и банок, чем в южном полушарии, сильнее всего освоено рыболовными судами.

|

Роль отдельных океанов и морей в мировом улове рыбы менялась в течение истории. Когда-то главным районом по лову рыбы являлся Атлантический океан. За последние пятьдесят лет центр тяжести рыбного промысла переместился из Атлантического в Тихий океан.

В самые последние годы произошла техническая революция в рыбном промысле: появились новые орудия лова и, самое главное, были сильно усовершенствованы техника обработки рыбы на плавучих базах и холодильное дело. Все это привело к организации рыболовных флотилий, ведущих промысел в открытом море на большом расстоянии от берегов. Начиная с 1950 г. в северных, а также в южных частях Атлантического и Тихого океанов начался в больших размерах промысел в открытом море сельди, морского окуня, сайры, тунца и других рыб.

На первом месте в улове рыб стоят сельдевые и тресковые, за ними следуют скумбриевые и камбаловые. Мелководья – банки, расположенные вдоль полярного фронта (зоны контакта холодных и теплых течений), — главные морские районы лова рыбы. Таковы банки Баренцева моря, «Большая банка» и другие Ньюфаундленда. Банки Исландии, Норвежского моря и др. Банки Ньюфаундленда известны рыболовам уже несколько столетий. Площадь их составляет 345 тыс. км2 при глубинах 50-130 м. У «Большой банки» встречаются воды холодного Лабрадорского течения и теплого Гольфстрима; резкий контраст температур вызывает сильное вертикальное перемешивание воды, бурное развитие планктона, что создает обилие пищи для рыб.

Большую роль в хозяйстве играет китобойный промысел. Места китобойного промысла также менялись с течением времени. В IX-XVI вв. китобойный промысел был сосредоточен в Бискайском заливе. Начиная с XVII в. он перемещается в северные воды Атлантического океана – к о. Шпицберген и затем к Гренландии. В середине ХIX века китобои охотятся в Чукотском и Охотском морях. С конца ХIX в. важным районом китобойного промысла становятся южные воды.

В 1867 г. была создана усовершенствованная гарпунная пушка и стал применяться компрессор для накачивания китов воздухом, чтобы они держались долго на воде. В начале ХХ века были усовершенствованы методы охоты на китов и применены в водах Антарктики, которые с этого времени становятся главным районом китобойного промысла.

Наибольшее количество китов было добыто (всеми странами) в 1950 г. – 55 795 экземпляров. В последующие годы бой китов несколько сократился, что связано с более строгим соблюдением международного соглашения об охране стада китов.

Морской зверобойный промысел включает и добычу тюленей, моржей. Тюленей забивается в год несколько сотен тысяч голов, главным образом вблизи Гренландии, Ян-Майена, в Белом и красном морях. Бой моржа имеет меньшее значение. В связи

с исключительной ценностью дельфинов для науки (их образ жизни, биологические особенности, «язык») их бой в СССР и некоторых других странах запрещен.

В ряде стран имеет большое значение добыча беспозвоночных морских животных (особенно в Японии). Беспозвоночные составляют в общем улове рыб и других видов продукции моря значительную часть — примерно 10%. Больше всего добывается моллюсков — устриц, кальмаров, морских гребешков. Среди ракообразных больше всего добывается крабов, креветок, лангустов, омаров. С культурных прибрежных ракушечников, в которых разводят устриц на продажу, снимают до 8 г мяса с 1 га в год. Человечество начинает переходить к аквакультуре — искусственному разведению продуктов моря с «вспашкой» заливов, фьордов, с подогревом морской воды сточными водами атомных реакторов, с удобрением участков, где разводятся моллюски.

Очень ценятся морские водоросли, которые служат пищей для человека, кормом для скота, сырьем для промышленности, используются в качестве удобрения полей. В некоторых странах добыча морских водорослей — очень важная отрасль приморского хозяйства (например, в Японии около ‘/з морской добычи).

Более всего распространены в Мировом океане (в бореальной зоне) бурые водоросли — фукусовые (удобрение для полей, сырье для производства агар-агара, иода, соды, калия), саргассовые водоросли (некоторые виды — пищевой продукт), ламинариевые водоросли (некоторые виды — пищевой продукт; удобрения для полей и т. д.). Используя способность водорослей к биохимической концентрации различных элементов, вполне возможно дешево извлекать в промышленных масштабах из воды весьма необходимые хозяйству виды сырья. Например, искусственно разводя бурую водоросль макроцистис, можно с 1 га водной поверхности ее колоний получить до 22 т хлористого калия в год.

Море дает нам уникальную продукцию, какой не встретишь на суше, — кораллы, губки, жемчужины и многое другое.

Если сравнивать продукцию суши и моря, то последняя по объему сильно уступает первой, но есть страны и приморские районы, где море кормит человека, например Норвегия, Исландия, Ньюфаундленд и многочисленные архипелаги островов, русское Поморье, северное побережье Каспия и т. д.

Но нельзя только брать у моря, надо и давать ему взамен, активно включаться в круговорот веществ между морем и сушей. Необходима охрана Мирового океана, которому в настоящее время грозит сильное загрязнение нефтью, сточными водами, отходами атомных станций (в том числе отходами с судов с атомными двигателями). Только при одной промывке танкеров в океан смывается до 12—15 млн. т нефти в год.

Дата добавления: 2014-05-19 ; просмотров: 1420 ; Нарушение авторских прав

Источник

Биомасса мирового океана

Урок 2. Биомасса биосферы

Анализ зачетной работы и выставление оценок (5-7 мин).

Устное повторение и компьютерное тестирование (13 мин).

Биомасса суши

Биомасса биосферы составляет примерно 0,01% от массы косного вещества биосферы, причем около 99% процентов биомассы приходится на долю растений, на долю консументов и редуцентов — около 1%. На континентах преобладают растения (99,2%), в океане — животные (93,7%)

Биомасса суши гораздо больше биомассы мирового океана, она составляет почти 99,9%. Это объясняется большей продолжительностью жизни и массой продуцентов на поверхности Земли. У наземных растений использование солнечной энергии для фотосинтеза достигает 0,1%, а в океане — только 0,04%.

Биомасса различных участков поверхности Земли зависит от климатических условий — температуры, количества выпадаемых осадков. Суровые климатические условия тундры — низкие температуры, вечная мерзлота, короткое холодное лето сформировали своеобразные растительные сообщества с небольшой биомассой. Растительность тундры представлена лишайниками, мхами, стелющимися карликовыми формами деревьев, травянистой растительностью, выдерживающей такие экстремальные условия. Биомасса тайги, затем смешанных и широколиственных лесов постепенно увеличивается. Зона степей сменяется субтропической и тропической растительностью, где условия для жизни наиболее благоприятны, биомасса максимальна.

В верхнем слое почвы наиболее благоприятный водный, температурный, газовый режим для жизнедеятельности. Растительный покров обеспечивает органическим веществом всех обитателей почвы — животных (позвоночных и беспозвоночных), грибы и огромное количество бактерий. Бактерии и грибы — редуценты, они играют значительную роль в круговороте веществ биосферы, минерализуя органические вещества. «Великие могильщики природы» — так назвал бактерии Л.Пастер.

Биомасса мирового океана

Гидросфера «водная оболочка» образована Мировым океаном, который занимает около 71% поверхности земного шара, и водоемами суши — реками, озерами — около 5%. Много воды находится в подземных водах и ледниках. В связи с высокой плотностью воды, живые организмы могут нормально существовать не только на дне, но и в толще воды, и на ее поверхности. Поэтому гидросфера заселена по всей толщине, живые организмы представлены бентосом, планктоном и нектоном.

Бентосные организмы (от греч. benthos — глубина) ведут придонный образ жизни, живут на грунте и в грунте. Фитобентос образован различными растениями — зелеными, бурыми, красными водорослями, которые произрастают на различных глубинах: на небольшой глубине зеленые, затем бурые, глубже — красные водоросли которые встречаются на глубине до 200 м. Зообентос представлен животными — моллюсками, червями, членистоногими и др. Многие приспособились к жизни даже на глубине более 11 км.

Планктонные организмы (от греч. planktos — блуждающий) — обитатели толщи воды, они не способны самостоятельно передвигаться на большие расстояния, представлены фитопланктоном и зоопланктоном. К фитопланктону относятся одноклеточные водоросли, цианобактерии, которые находятся в морских водоемах до глубины 100 м и являются основным продуцентом органических веществ — у них необычайно высокая скорость размножения. Зоопланктон — это морские простейшие, кишечнополостные, мелкие ракообразные. Для этих организмов характерны вертикальные суточные миграции, они являются основной пищевой базой для крупных животных — рыб, усатых китов.

Нектонные организмы (от греч. nektos — плавающий) — обитатели водной среды, способные активно передвигаться в толще воды, преодолевая большие расстояния. Это рыбы, кальмары, китообразные, ластоногие и другие животные.

Письменная работа с карточками:

1. Сравните биомассу продуцентов и консументов на суше и в океане.

2. Как распределена биомасса в Мировом океане?

3. Охарактеризуйте биомассу суши.

4. Дайте определение терминам или раскройте понятия: нектон; фитопланктон; зоопланктон; фитобентос; зообентос; процент биомассы Земли от массы косного вещества биосферы; процент биомассы растений от общей биомассы наземных организмов; процент биомассы растений от общей биомассы водных организмов.

1. Какой процент биомассы Земли от массы косного вещества биосферы?

2. Какой процент от биомассы Земли приходится на долю растений?

3. Какой процент от общей биомассы наземных организмов составляет биомасса растений?

4. Какой процент от общей биомассы водных организмов составляет биомасса растений?

5. Какой % солнечной энергии используется для фотосинтеза на суше?

6. Какой % солнечной энергии используется для фотосинтеза в океане?

7. Как называются организмы, населяющие толщу воды и переносимые морскими течениями?

8. Как называются организмы, населяющие грунт океана?

9. Как называются организмы, активно передвигающимися в толще воды?

Тест 1. Биомасса биосферы от массы косного вещества биосферы составляет:

Тест 2. На долю растений от биомассы Земли приходится:

Тест 3. Биомасса растений на суше по сравнению с биомассой наземных гетеротрофов:

1. Преобладает и составляет 99,2%.

2. Составляет 60%.

3. Составляет 50%.

4. Меньше биомассы гетеротрофов и составляет 6,3%.

Тест 4. Биомасса растений в океане по сравнению с биомассой водных гетеротрофов:

1. Преобладает и составляет 99,2%.

2. Составляет 60%.

3. Составляет 50%.

4. Меньше биомассы гетеротрофов и составляет 6,3%.

Тест 5. Использование солнечной энергии для фотосинтеза на суше в среднем составляет:

Тест 6. Использование солнечной энергии для фотосинтеза в океане в среднем составляет:

Тест 7. Бентос океана представлен:

1. Активно передвигающимися в толще воды животными.

2. Организмами, населяющими толщу воды и переносимыми морскими течениями.

3. Организмами, живущими на грунте и в грунте.

4. Организмами, живущими на поверхностной пленке воды.

Тест 8. Нектон океана представлен:

1. Активно передвигающимися в толще воды животными.

2. Организмами, населяющими толщу воды и переносимыми морскими течениями.

3. Организмами, живущими на грунте и в грунте.

4. Организмами, живущими на поверхностной пленке воды.

Тест 9. Планктон океана представлен:

1. Активно передвигающимися в толще воды животными.

2. Организмами, населяющими толщу воды и переносимыми морскими течениями.

3. Организмами, живущими на грунте и в грунте.

4. Организмами, живущими на поверхностной пленке воды.

Тест 10. От поверхности вглубь водоросли произрастают в следующем порядке:

1. Неглубоко бурые, глубже зеленые, глубже красные до — 200 м.

2. Неглубоко красные, глубже бурые, глубже зеленые до — 200 м.

3. Неглубоко зеленые, глубже красные, глубже бурые до — 200 м.

4. Неглубоко зеленые, глубже бурые, глубже красные — до 200 м.

Источник