- 4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

- Читайте также

- 6.2. Современные экологические катастрофы

- Лесовод лесной зоны

- Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

- Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

- 11.3. Экологические факторы

- 2.1. Экологические факторы

- ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

- Гипногенные зоны

- Ресурсы Мирового океана

- Что такое экологические зоны мирового океана

- Книга: Общая экология

- 4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

- Экологические зоны Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

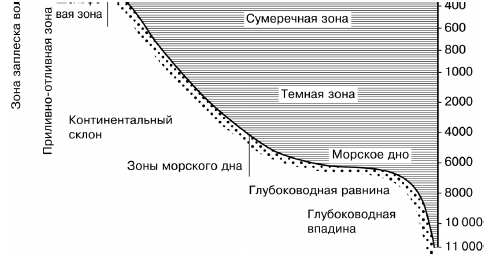

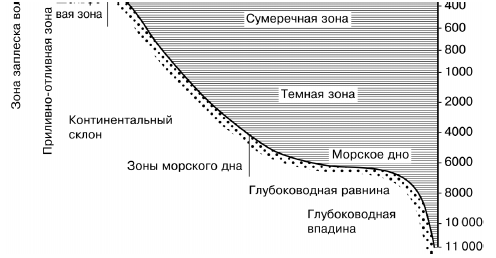

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Рис. 38. Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, болотах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания, очень велико.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

6.2. Современные экологические катастрофы

6.2. Современные экологические катастрофы То, что глобальный экологический кризис является обратной стороной НТР, подтверждает тот факт, что именно те достижения научно-технического прогресса, которые послужили отправной точкой объявления о наступлении НТР, привели и к

Лесовод лесной зоны

Лесовод лесной зоны

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких? Самое глубокое место на Земле – это впадина Челленджер у юго-западной оконечности Марианского желоба в Тихом океане, к востоку от Марианских островов. Ее глубина составляет 11 034 метра. Если поставить в

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода? В разгар ледникового периода из Мирового океана было извлечено в ледники в 3–4 раза больше воды, чем ее содержится в ныне существующих ледниках Земли. По оценкам, уровень воды в океане был

11.3. Экологические факторы

11.3. Экологические факторы Факторы, которые обусловливают существование организмов в условиях данной среды, получили название экологических факторов. Они определяются как внешними условиями данной среды, так и влиянием других организмов, существующих в

2.1. Экологические факторы

2.1. Экологические факторы Среда обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ Глубоководные (абиссальные) зоны — области океана глубиной более 2000 м — занимают более половины поверхности земли. Следовательно, это наиболее распространенная среда обитания, но она же остается и наименее изученной. Только в последнее время,

Гипногенные зоны

Гипногенные зоны В предыдущей главе мы нарисовали внешнюю картину сна. Если не считать такие явления, как сомнамбулизм и броски-раскачивания, картина эта хорошо знакома каждому. Теперь перед нами стоит более сложная задача — представить себе, что происходит во время сна

Ресурсы Мирового океана

Ресурсы Мирового океана Ученые и экономисты едины во мнении, что Мировой океан таит в себе в огромных количествах продукты питания, сырье и энергию. Из 160 тыс. видов растений и животных, обитающих в Мировом океане, мы используем только 1,5 тыс. И хотя за последние 30 лет

Источник

Что такое экологические зоны мирового океана

Учебник по курсу общей экологии предназначен для студентов биологических факультетов педвузов. В книге учитываются как требования действующих государственных стандартов в области содержания биологического образования, так и развитие теоретических проблем современной экологии. Учебник содержит разделы, излагающие основные вопросы экологии организмов, сообществ, популяций, экосистем и эволюции биосферы, историю взглядов и современные концепции.

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Книга: Общая экология

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Рис. 38. Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, болотах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания, очень велико.

Источник

Экологические зоны Мирового океана

В океане вместе с входящими в него морями различают прежде всего две экологические области: толщу воды — пелагиальи дно — бенталь. Организмы, обитающие в толще воды или пелагиали, относятся к пелагосу. Всё население дна океана называется бентосом.

Основные свойства водной среды (абиотические факторы)

Плотность воды– фактор, определяющий условия передвижения гидробионтов и давление на разных глубинах. Плотность воды в 800-1000 раз выше плотности воздуха. Давление возрастает с глубиной в среднем на 1*10 5 Па (1атм) на каждые 10 м. В результате эволюция многих групп животных была направлена на формирование органов, снижающих лобовое сопротивление и повышающих эффективность энергозатарат на плавание.

Опорность среды, служит условием парения в воде, и многие гидробионты приспособлены именно к этому образу жизни, поэтому в толще Мирового океана и других водоемов сложились комплексы Взвешенных, парящих в воде организмов — планктон.В составе планктона — одноклеточные водоросли, простейшие, медузы, сифонофоры, гребневики, крылоногие и киленогие моллюски, разнообразные мелкие, рачки, личинки донных животных, икра и мальки рыб и многие другие. Планктонные организмы обладают многими сходными адаптациями, повышающими их плавучесть и препятствующими оседанию на дно. К таким приспособлениям относятся:

1) общее увеличение поверхности тела за счет уменьшения размеров, сплющенности, удлинения, развития многочисленных выростов или щетинок, что увеличивает трение о воду;

2) уменьшение плотности за счет редукции скелета, накопления в теле жиров, пузырьков газа и т. п. У одноклеточных диатомовых водорослей запасные вещества отлагаются не в виде тяжелого крахмала, а в виде жировых капель.

Одноклеточные водоросли фитопланктон парят в воде пассивно они не могут преодолевать течения и переносятся ими на большие расстояния. Многие виды зоопланктона способны, однако, к вертикальным миграциям в толще воды на десятки и сотни метров, как за счет активного передвижения, так и за счет регулирования плавучести своего тела. Особую разновидность планктона составляет экологическая группа нейстона— обитатели поверхностной пленки воды на границе с воздушной средой ( личинки комаров, плавунцов водомерки).

Плотность и вязкость воды сильно влияют на возможность активного плавания. Животных, способных к быстрому плаванию и преодолению силы течений, объединяют в экологическую группу нектона.Представители нектона — рыбы, кальмары, дельфины. Быстрое движение в водной толще возможно лишь при наличии обтекаемой формы тела и сильно развитой мускулатуры. Торпедовидная форма вырабатывается у всех хороших пловцов независимо от их систематической принадлежности и способа движения в воде.

Кислородный режим

В насыщенной кислородом воде содержание его не превышает 10 мл в 1 л, это в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Содержание кислорода в природных водоемах не превышает 10-11 мл/л. Поэтому условия дыхания гидробионтов значительно усложнены. Кислород поступает в воду в основном за счет фотосинтетической деятельности водорослей и диффузии из воздуха. Поэтому верхние слои водной толщи, как правило, богаче этим газом, чем нижние. С повышением температуры и солености воды концентрация в неё кислорода понижается. В слоях, сильно заселениях животными и бактериями, может создаваться резкий дефицит О2 из-за усиленного его потребления, Например, в Мировом океане богатые жизнью глубины от 50 до 1000 м характеризуются резким ухудшением аэрации — она в 7-10 раз ниже, чем в поверхностных водах, населенных фитопланктоном. Около дна водоемов условия могут быть близки к анаэробным.

Среди водных обитателей много видов, способных переносить широкие колебания содержания кислорода в воде, вплоть до почти полного его отсутствия: пресноводные олигохеты, брюхоногие моллюски. Среди рыб очень слабое насыщение воды кислородом могут выдерживать сазан, линь, караси. Вместе с тем ряд видов могут существовать лишь при достаточно высоком насыщении воды кислородом радужная форель, кумжа, гольян, ресничный червь, личинки поденок, веснянок и др. Многие виды способны при недостатке кислорода впадать в неактивное состояние- аноксибиоз — и таким образом переживать неблагоприятный период.

Небольшое количество кислорода, растворенного в воде, предъявляет определённые требования к конструкции органов внешнего дыхания-они должны быть большой поверхности и контактировать с окружающей средой (жабры), также дыхание гидробионтов осуществляется через легкие, трахеи и поверхность тела. При этом покровы могут служить дополнительным органом дыхания. Например, рыба вьюн через кожу потребляет в среднем до 63% кислорода. Если через покровы тела происходит газообмен, то они очень тонки. Дыхание облегчается также увеличением поверхности. Это достигается в ходе эволюции видов образованием различных выростов, уплощением, удлинением, общим уменьшением размеров тела. Некоторые виды при недостатке кислорода активно изменяют величину дыхательной поверхности. Черви сильно вытягивают тело в длину; гидры и актинии -щупальца; Многие сидячие и малоподвижные животные обновляют вокруг себя воду, либо создавая ее направленный ток, либо колебательными движениями способствуя ее перемешиванию. Пиявки, личинка комаров-звонцов (мотыль), многие олигохеты колышут тело, высунувшись из грунта.

В условиях дефицита кислорода у некоторых видов встречается комбинирование водного и воздушного дыханий. Таковы двоякодышащие рыбы, сифонофоры, дискофанты, шагающий сом, рыба-ползун многие легочные моллюски, ракообразные и др. газообмен происходит в ротовой и околожаберной полости, в различных отделах пищеварительного тракта (рыба-вьюн), в плавательном пузыре (ильная рыба), через кожу ( илистый прыгун, обыкновенный угорь). Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферный тип дыхания как более выгодный энергетически и нуждаются поэтому в контактах с воздушной средой, например ластоногие, китообразные, водяные жуки, личинки комаров и др.

Нехватка кислорода в воде приводят иногда к катастрофическим явлениям —заморам, сопровождающимся гибелью множества гидробионтов. Зимние заморы часто вызываются образованием на поверхности водоемов льда и прекращением контакта с воздухом; летние-повышением температуры воды иуменьшением вследствие этого растворимости кислорода. Кроме недостатка кислорода, заморы могут быть вызваны повышением концентрации в воде токсичных газов — метана, сероводорода, СО2 и др., образующихся в результате разложения органических материалов на дне водоемов.

Наиболее характерная экологическая характеристика Черного моря-отсутствие кислорода от горизонтов 100-200м и до дна и постоянное содержание в них сероводорода. Глубоководная зона моря почти безжизненная.

Источник