- СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т

- Что такое Атлантический хребет?

- Продолжение Атлантического хребта

- Открытие и исследование

- 19 век

- Двадцатый век

- Важность этих открытий

- Самые важные характеристики

- Геологические характеристики

- Географические характеристики

- Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

- Краткое описание Атлантического океана

- Особенности геологического строения и рельефа дна

- Подводные окраины материков

- Области переходных зон

- Срединно-Атлантический хребет

- Ложе океана

- Отложения на дне

- Дополнительная информация

СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т

В книжной версии

Том 31. Москва, 2016, стр. 114

Скопировать библиографическую ссылку:

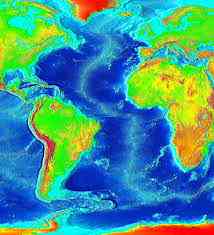

СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т, крупнейшая горная система на дне Атлантического ок., одно из звеньев системы срединно-океанических хребтов . На севере смыкается с системой срединно-океанич. хребтов Колбейнсей, Mона и Книповича Норвежско-Гренландского бассейна (относящегося, по мнению большинства отеч. учёных, к Сев. Ледовитому ок., зарубежных – к Атлантическому ок.). С.-А. х. протягивается от о. Исландия на севере до района о. Буве (ок. 55° ю. ш.), где отклоняется в широтном направлении и срединно-океанич. хребет принимает назв. Африканско-Антарктического хребта . Простирание хребта в целом близко к меридиональному, за исключением экваториального участка, где на некотором протяжении становится субширотным. Ширина хребта увеличивается от 300 км в районе о. Исландия до 2500 км в юж. Атлантике, относит. высота не превышает 4 км. Морфологически было бы правильнее называть его, как и другие срединно-океанич. хребты, горной страной, т. к. он состоит из отд. хребтов, горных массивов, продольных долин и понижений. Наиболее расчленённый рельеф свойствен рифтовой (осевой) зоне хребта, представленной сложной системой горстовых хребтов и узких грабенов – рифтовых долин, к которым бывают приурочены глубины порядка 5–6 км. В пределах рифтовых долин отмечаются вулканич. поднятия, застывшие лавовые озёра, потоки базальтовой лавы в виде труб (пиллоу-базальты). Макс. глубины характеризуют обычно узкие поперечные впадины, связанные с секущими хребет зонами трансформных разломов; к одной из них – Романш – приурочена наибольшая глубина этой зоны дна океана (7856 м). Поперечные разломы усложняют рельеф как рифтовой зоны, так и флангов хребта. Отдельные его участки носят собств. названия. Южнее Исландии протягивается хребет Рейкьянес (до 52° с. ш.), длина 1,1 тыс. км, ширина до 300 км, наименьшая глубина над гребнем 310 м; далее на юг идёт Северо-Атлантический хребет до разлома Чейн близ экватора (8,2 тыс. км, до 1500 км, 128 м); южнее экватора тянется Южно-Атлантический хребет (6,5 тыс. км, до 1600 км, 84 м). Некоторые одиночные вершины образуют вулканич. острова (Вознесения, Святой Елены, Тристан-да-Кунья, Гоф, Буве). На склонах хребта – ряд подводных вулканов.

Источник

Что такое Атлантический хребет?

Атлантический спинной, Середина Атлантического или спинного Середина Атлантического — это вулканическая горная цепь, которая разделяет Атлантический океан с севера на юг.

Его длина составляет около 15 000 километров, охватывающих как Северную Атлантику, с севера Исландии, так и Южную Атлантику (в точке к югу от Южной Америки, которая находится в 7200 километрах от субконтинента). Это часть океанического хребта.

Вулканический горный хребет погружен в воду, причина, по которой дорсальный является причиной разрушения поверхности Атлантического океана на нескольких островах, которые могут быть сгруппированы в середине моря..

Из всех островов, которые расположены с севера на юг, только острова Сан-Педро и Сан-Пабло имеют вулканическое происхождение, в отличие от Исландии, Асенсион, Тристан-са-Кунья, Санта-Елена и Буве, которые не являются.

Продолжение Атлантического хребта

Следует отметить, что протяженность большей части Атлантического хребта занимает от 3000 до 5000 метров ниже его поверхности..

С морского дна протянулась длинная горная цепь, вершины которой, утонувшие в воде, поднимаются на высоту до нескольких метров в диапазоне от 1000 до 3000 метров..

С другой стороны, Атлантический хребет имеет протяженность, которая может пересекаться, то есть он занимает приблизительно 1500 километров, измеренных с востока на запад..

Хорошо известно, что Атлантический хребет имеет большую расщелину, то есть глубокую долину, которая проходит по всей длине своего хребта. Его предполагаемая ширина составляет около 10 километров, а его стены — настоящие стены, достигающие высоты до 3 километров..

Короче говоря, эта долина образует естественную границу, которая разделяет две тектонические плиты, найденные на Земле на дне Атлантического океана. Его расширение происходит постоянно, со скоростью 3 сантиметра в год.

Из-за высокой вулканической активности, которую он имеет внутри, зона, в которой происходит открытие морского дна, имеет тенденцию подпитываться его быстрым подъемом. То есть магма, когда она поднимается, охлаждается, а затем становится новым слоем, соединяющим дно океана..

Атлантический хребет имеет зоны разлома. Наиболее известным является перелом Романа, который идет в направлении с востока на запад. Он также имеет разрывы, длина которых превышает 100 километров..

Открытие и исследование

19 век

Существование Атлантического хребта уже ощущалось в девятнадцатом веке, но не могло быть подтверждено до двадцатого века. Первым явным признаком этого было открытие, которое было занесено в каталог как впечатляющий.

Предполагается, что все произошло около 1853 года во время некоторых работ по прокладке кабеля через Атлантический океан, который расширил бы международные коммуникации. Это было сделано тремя годами ранее американским океанографом Мэтью Фонтеном Мори..

Как уже было сказано, трансатлантический кабель был первым шагом к этому открытию. Чтобы правильно установить этот кабель, необходимо было измерить глубину океана..

Для этого необходимо было провести исчерпывающие обследования. В них было отмечено, что в знаках были явные признаки подводного плато под водой, в середине Атлантического океана. Однако этой особенности не уделялось особого внимания, поэтому она быстро забылась.

Прошло почти 20 лет, пока британская военно-морская экспедиция, защищенная корветом HMS Challenger, не дала новый свет в 1872 году. Океанографическая миссия британцев проверяла то, что было найдено в 1853 году и, конечно же, обнаружило, что стороны океана Атлантика была более мелкой, чем ее центральная область.

Исследования, однако, продолжались по всей длине океанской линии, и этот метод продолжался дольше в том, что осталось от 19-го века..

Двадцатый век

Находки девятнадцатого века, продолженные такими людьми, как шотландский натуралист Чарльз Уивилл Томсон (1830-1882), были дополнены в 1922 году немецкой военно-морской экспедицией, руководившей кораблем «Метеор»..

В этом случае обзор Атлантического океана был гораздо более методичным. Больше ничего не нужно было проверять на местности, чтобы установить телеграфные кабели, но он тщательно изучил морскую зону с помощью ультразвуковых приборов..

После этого команде ученых удалось найти цель: огромный горный массив под морем, пересекавший весь Атлантический океан, со змеиной формой.

Самым странным было то, что в то время как нижние вершины оставались незаметно погруженными в воду, самые высокие находились перед их глазами: это были острова Атлантики, такие как Тристан-да-Кунья, Вознесение и Азорские острова. Но это была даже не половина того, что я собирался открыть.

В эти годы проводились более глубокие исследования в других районах Атлантического океана. Действительно, было обнаружено, что недавно найденный горный массив проходил через Новую Зеландию и Африку. Это означает, что Атлантический хребет не был удовлетворен пересечением Атлантического океана, но простирался далеко за пределы Тихого океана.

Кроме того, ученые поняли, что Трансокеанский хребет был тем, что они ошибочно приняли за спинную часть Центральной Атлантики..

Таким образом, эксперты, помимо новых открытий, исправили предыдущие. С 1920-х до конца 1940-х исследователи исследовали Атлантику методами, уже использовавшимися для поиска немецких подводных лодок во время Второй мировой войны..

Этот метод был им достаточно знаком и позволял им правильно интерпретировать результаты своих исследований, в которых они демонстрировали однозначные признаки новизны..

После войны океанографические и геологические работы возобновили свою нормальную деятельность. К тому времени ученые знали, что существует ряд радикальных различий между подводными горными цепями и теми, что были на континенте..

Первым был состав из прессованного базальта, который покрывал всю его структуру от головы до ног, очень в отличие от последнего, который имел в своем составе осадочные породы.

Это было в 1950-х годах, а точнее в 1953 году, когда были сделаны открытия, которые можно каталогизировать как революционные.

Группа североамериканских ученых во главе с геологом Брюсом Чарльзом Хизеном заметила, что на дне Атлантического океана произошло больше географических происшествий, чем первоначально предполагалось. К его удивлению, группа Хизена обнаружила, что в центре Атлантического хребта был очень глубокий овраг.

Это открытие было ключом к подтверждению того, что было обнаружено предыдущими работами Мори, команды HMS Challenger и Thomson в 19 веке..

Этот овраг был дном океана, а его боковые стороны были только его стенами, которые предположительно были склонами гигантского подводного плато..

Такая особенность, по сути, распространялась по всему атлантическому гребню, а не только по его части. По этой причине некоторые ученые окрестили эту область как Великую щель земного шара..

Короче говоря, было обнаружено, что Атлантический хребет был длиннее, чем они могли себе представить, поскольку он также проходил через Красное море, окружал прибрежную зону Тихого океана и проходил через Калифорнию (особенно в ее заливе, в западное побережье США).

Ученые, конечно, не сомневались в том, что Великая Расщелина была длиной около 60 000 километров, но они заметили, что она была прерывистой, с участками, не связанными с сейсмическими и вулканическими воздействиями..

Уже к 60-м годам было больше экспедиций, таких как проект DSDP в 1968 году и проект Mohole, который длился с 1961 по 1966 год. Последний был прекращен из-за экономических проблем.

В обоих случаях было предпринято что-то большее, чем исследование вдоль Атлантического хребта (длина которого была уже хорошо известна наряду с его интенсивной вулканической и сейсмической активностью). Вот почему был сделан подход, в котором были взяты образцы камней и отложений..

Важность этих открытий

Находки вокруг Атлантического хребта не остались незамеченными, тем более с доказательствами, обнаруженными в 20-м веке.

Во-первых, актуальность этих работ заключается в том, что вне всякого сомнения можно доказать, что теория континентального дрейфа, постулированная Альфредом Вегенером, имела абсолютную ценность.

Во-вторых, присутствие Атлантического хребта породило идею, что Земля началась с формы суперконтинента под названием Пангея..

Самые важные характеристики

Геологические характеристики

После более чем столетних исследований было установлено, что Атлантический хребет состоит в основном из очень глубокой долины, синусоидальная форма которой.

То есть длинная серпантинная линия, которая, как отмечалось выше, прерывается на нескольких ее участках из-за вмешательства вулканов и землетрясений, столь частых в этой части Земли. Эта линия оставляет четкое разделение в тектонических слоях, расположенных на континентах, которые она пересекает.

Также стоит помнить, что ландшафт Атлантического хребта образован раскаленной магмой, которая пытается подняться на поверхность, но встречается с океаническими водами..

Это приводит к тому, что он в конечном итоге остывает, и в результате подводного извержения вулкана возникает стена из затвердевшей лавы, которая становится новым слоем почвы на морском дне. Каждый год добавляются новые сантиметры геологических плит, толщина которых постоянно увеличивается.

Кроме того, Атлантический хребет подразделяется на две ветви; северная ветвь, которая является Северо-Атлантическим хребтом, и южная ветвь, которая является Южно-Атлантическим хребтом.

В этом последнем месте находится вид морского желоба, или, скорее, разрыв, трещина, известная как перелом Романа, и которая опускается до 7758 метров. Таким образом, это один из самых глубоких подводных объектов Атлантического океана..

Географические характеристики

Атлантический хребет начинает свой маршрут в Исландии и заканчивается на юге Атлантического океана. Он соединяет Южную Африку через мыс Доброй Надежды и проходит через хребет Индийского океана..

Оттуда он проходит на юг Австралии через спинной Тихий океан, который простирается на всю его южную и восточную зону до прибытия на территорию Мексики, где он касается западного побережья Соединенных Штатов в Калифорнии..

В Атлантике есть вторичные дорсалы, которые в свою очередь могут быть поперечными или параллельными. Среди них спинной Гавайских островов, спинной Тихого океана и Кергелен.

В настоящее время числа, которые поддерживают свою тектоническую активность, занимают поверхности, которые прямо пропорциональны континентам, которыми они ограничивают.

Кроме того, вдоль дорсального атлантического маршрута расположено множество островов и архипелагов вулканического происхождения, всего девять островов, которые находятся в середине атлантического хребта. В североатлантическом хребте находятся Исландия, Сан-Педро, Азорские острова и Ян-Майен.

Со своей стороны, южноатлантический хребет состоит из островов Буве, Тристан-да-Кунья, Гоф, Санта-Елена и Вознесения. В частном случае Исландии Атлантический хребет проходит прямо через середину, так что он буквально делит его пополам..

Можно подчеркнуть особенность спинного плавания в Атлантическом океане, которая служит испытанием для дрейфа континентов и, следовательно, тектоники плит..

Факт прост, но трансцендентен: упомянутый выше перелом Романша рисует воображаемую горизонтальную линию через экватор. Но не удивительно, что границы Гвинейского залива и северо-восточного побережья Бразилии совпадают и указывают на то, что Африка и Америка были континентами, которые когда-то были объединены.

Источник

Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

В отношении донных отложений, окраин материков, переходных зон и рельефа дна, Атлантический океан отличается от других крупнейших водоемов. Индивидуальные черты развития объясняются его относительной молодостью, особенностями исторического движения тектонических плит и преобладающих течений в этой области водной оболочки Земли.

Краткое описание Атлантического океана

Атлантический океан, получивший название в честь титана Атланта из греческой мифологии, считается вторым в мире по величине после Тихого. Прилежащие территории материков захватывают:

- Северную и Южную Америку — на западе;

- Гренландию и Исландию — на севере, границей с этой стороны принято считать Исландско-Фарерскую возвышенность;

- Европу и Африку — в направлении востока;

- Антарктиду — на юге.

Чем ближе к северу расположена береговая линия, тем сильнее выражена ее извилистость. Побережье этой части прерывается проливами и заливами. Последние, в совокупности с внутренними морями, около 16 % всей площади водного бассейна. Объем воды в Атлантике в среднем пересчете за год составляет почти 330 млн кв. км, а это 25 % объема всей водной оболочки Земли.

Общие характеристики океана

| Площадь | 91,7 млн кв. км |

| Ширина бассейна: в наиболее узком месте в наиболее широком месте | 2830 км 6700 км |

| Средняя глубина | 3736 м |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Соленость воды | 35 промилле |

| Примерная площадь внутренних морей | 15 млн кв. км. |

Океан граничит с Индийским по меридиану, берущему начало от м. Игольный, заканчивающемуся участком Антарктиды под названием Земли Королевы Мод. Границу с Тихим океаном проводят по линии от м. Горн до м. Штернек, при этом захватывают промежуточные зоны — пролив Дрейка и о. Осте.

Особенности геологического строения и рельефа дна

Северная и южная Атлантика подразделяются на провинции:

- окраина материков (шельф, склон);

- ложе (сюда входят котловины, равнины, холмы, поднятия и прочие изменения рельефа);

- Срединно-океанический хребет.

В соответствии с теорией о материковых плитах, океан начал формироваться в палеозойскую эру после распада континента Пангея. Подвижные разломы плит, где может быть зафиксирована их активность, расположены близ острова Ньюфаундленд (он входит в состав территории Канады) и Сандвичевого архипелага Антарктики.

Океан еще молод, из-за чего не успел сформировать сложную структуру рельефа.

Единственный крупный хребет делит водоем на 2 почти равные половины. Это возвышение несколько раз выходит на поверхность воды на своей протяженности и формирует тем самым вулканические острова. Исландия была образована за счет такого процесса, она и является самым большим островом водоема.

Подводные окраины материков

Границы окраин материков проходят на глубине от 40 до 350 м (принято говорить об усредненных значениях 100-200 м). Рельеф этой зоны сложный, т.к. подвергался воздействию ледников во время своего формирования. Шельф ровный только в низких широтах, особенно в местах контакта с реками, где грунтовые отложения поднимаются течением и выносятся дальше.

Ширина шельфа составляет от 15-30 м до нескольких сотен км. Последнее характерно для мелей. Они пересекаются долинами и желобами, усложняя общий вид рельефа. Т.о., геологическое строение дна усложняется с приближением к материкам.

Области переходных зон

Среди зон пересечений ложа и подводной окраины материка в Атлантическом океане выделяют области:

- Карибскую;

- Средиземноморскую;

- Южно-Сандвичеву (или моря Скоша).

Карибская и Сандвичева переходные зоны состоят из котловин, желобов, включает островные дуги. В перечисленных зонах наблюдаются резкие перепады высоты (углубления до 11 км сменяются возвышениями до 7 км), значений гравитационного и магнитного полей, теплового потока воды.

Срединно-Атлантический хребет

Толщу воды пересекает Срединно-Атлантический хребет, равно удаленный от всех границ водоема. Общая длина возвышения составляет в среднем 2 км, но изменяется в области рифтов, разломов, подводных вулканов и котловин. Т.о., в рельефе Атлантики один крупный разлом, а дно вокруг него относительно ровное и плоское.

Хребет до сих пор активен, движения тектонических плит фиксируются в течение всего года, сдвиги составляют в среднем 2 см. Такие перемещения приводят к формированию разломов, котловин и поднятий.

Ложе океана

Ложе, разделенное хребтом в обеих половинах, имеет такие котловины, как:

- Лабрадорская;

- Ньюфаундлендская;

- Северо-Американская;

- Гвианская;

- Бразильская;

- Аргентинская.

Дополнительные пересечения дна происходят в областях поднятия островов (например, Канарских, Зеленого Мыса), где ложе снова делится на котловины. Их наименования соответствуют названиям островов, приводящих к разделению равнин.

В областях котловин, вдали от береговых линий материков, скапливаются абиссальные отложения. Их состав представлен сложной смесью остатков бактерий, водорослей, горных пород и продуктов извержения вулканов. Осадочные породы составляют не менее 1 км по всей площади дна.

600 подводных гор насчитывается на площади дна Атлантики, причем наибольшая их концентрация обнаруживается на Бермудском плато.

Крупные и протяженные долины Хейзена и Мори расположены ближе к северным границам океана. Традиционно геологи выделяют только их.

Отложения на дне

Донные отложения представлены в большей степени илами, сформированными простейшими отряда фораминифер (около 65 %). Они распространены по всей площади ложа, захватывая при этом Срединно-океанический хребет. Атлантика отличается тем, что в ней такие любители теплого климата смогли распространиться далеко на север, что нехарактерно для других водоемов. Такая особенность объясняется воздействием на них теплого течения Гольфстрима.

Наиболее глубокие участки дна выстланы красной глиной (20 % от всего состава грунта). Хоть концентрации элементов небольшие, цвет этих областей объясняется включениями частиц железа и марганца. По механической структуре такие отложения слабые и тонкие. На дне также присутствует небольшое количество кремниевых (с содержанием кремнезема в 70 %) и коралловых илов. Последние обнаруживаются в котловинах. Совсем малочисленны вулканические и птероподовые илы, представленные, однако, в других океанах в еще меньших концентрациях.

Дополнительная информация

Судя по мнениям опытных путешественников и многочисленным отзывам, Атлантику стоит изучать с Марокко, где расположен пляж Агадир. Протяженную береговую линию и пологую мель посчитали хорошим местом для привлечения туристов. Местную территорию не затронули загрязнения воды, а пляжи регулярно убираются сотрудниками отелей.

Океан испытывает на себе сильную антропогенную нагрузку.

Первая экологическая катастрофа, датированная концом XIX в. и широко признанная миром, затронула жизнь популяций атлантических китов. Интенсивно развивающийся промысел привел к полному исчезновению их местных видов. Затем территории долгое время восстанавливались, но в середине XX в. популяции китов вновь оказались на грани исчезновения.

Мексиканский залив, относящийся к территориям Атлантического океана, в 2010 г. подвергся загрязнению нефтью из-за аварии на добывающей станции. Более 5 млн баррелей черного масла вылилось в воду, из-за чего почти вся акватория залива попала под запрет на промысел, а местная фауна сократилась на 7 тыс. особей.

Акватория несколько раз подвергалась загрязнению радиоактивными отходами с атомных станций, на дне захоронено более 17 тыс. зацементированных контейнеров с цезием, плутонием, нервно-паралитическим газом и цианистыми ядами. Разрушение емкостей в проливах с неглубокими водами наносит вред местной флоре и фауне. Такое влияние испытал на себе даже Ла-Манш.

Источник

.jpg)