Чукотское море промысловые рыбы

16. ЧУКОТСКОЕ МОРЕ

Чукотское море — самое восточное из сибирских морей. Его площадь составляет почти 600 тыс. кв. км. средняя глубина около 85 м, расположено оно выше северного Полярного круга и является настоящим арктическим морем с арктической фауной и флорой. Но поскольку с востока через Берингов пролив в него проникают теплые тихоокеанские воды, к основным его обитателям примешиваются и тихоокеанские формы. Фитопланктон развивается в море только с появлением теплых вод при весеннем таянии льдов. В нем преобладают диатомовые водоросли, вызывающие «цветение» воды. В зоопланктоне наибольшее развитие получают инфузории, ветвистоусые и веслоногие рачки, медузы и оболочники. Донная растительность начинается только с глубины 5—8 м. В ней самые многочисленные водоросли — энтероморфа, десмарестия, ламинария, антитамнион. Бентос состоит из моллюсков, например макомы, нукулы, массы полихет и ракообразных, особенно бокоплавов. Из иглокожих наиболее часто встречаются морские лилии гелиометры, пластинчатые морские звезды, офиуры Сарса и мелкие формы голотурий.

В юго-восточной части моря присутствуют и тихоокеанские формы: гидроиды гелециум и сертулария. моллюски из рода иольдия и кардиум. морские звезды семейства игольчатых и педнцелляриевых. офиуры горгоноцефал. плоские морские ежи и чешуйчатые голотурии. Из млекопитающих в водах Чукотского моря живут нерпы, морские зайцы, моржи, белые медведи. Большие лежбища моржи устраивают у острова Врангеля. Особенно много на острове белых медведей. Это их главный «роднльный дом» в советской Арктике. Среди промысловых рыб моря наиболее многочисленны треска, камбала, корюшка и некоторые лососевые рыбы. В летнее время на побережье и островах скапливается большое количество водоплавающих птиц: уток, чаек, чистиков, гагар, кайр. На острове Врангеля существует уникальная колония белых гусей, единственная в СССР.

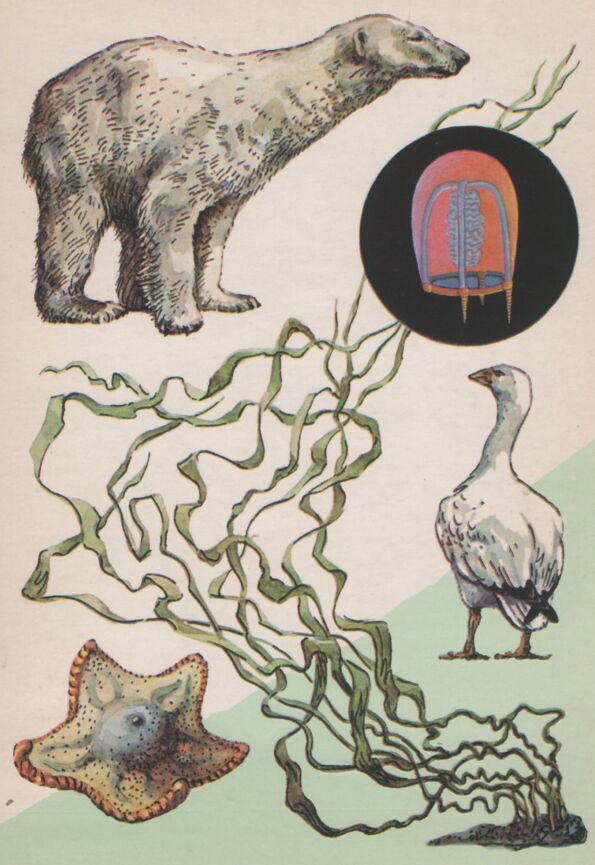

На открытке: белый медведь (длина до 3 м), белый гусь, зеленая водоросль энтероморфа, морская звезда Ctenodiscus crispatus (длина от центра до конца луча до 5 см). В круге — медуза Euphysa flammes (диаметр колокола до 7 мм).

Источник: У МОРЯ. Выпуск II

16 открыток. Цена 54 коп,

Издательство «Изобразительное искусство». Москва. 1981

Художник и автор-составитель 3. Воронцова

Редактор Л. Лезин . Литературный редактор М. Абсалямова.

Технический редактор Л. Простова

Источник

Все об акулах

Чукотское море

На границе двух континентов

Это море омывает берега двух континентов — Евразии и Северной Америки. Через его акваторию происходит и связь Северного Ледовитого и Тихого океанов посредством Берингова пролива. На севере Чукотское море граничит с Арктическим бассейном, на западе — с Восточно-Сибирским морем, на востоке — с морем Бофорта.

Площадь моря составляет 582 тыс.кв.км, средняя глубина — 77 м, максимальная глубина — 1256 метров.

На карте Северного Ледовитого океана вы можете увидеть Чукотское море здесь.

Берега моря изрезаны слабо, преимущественно гористые, много лагун, кос, заливов. В Чукотское море не впадают крупные реки, наиболее значимые — Кобук, Ноатак, Амгуэма.

Поверхность Чукотского моря почти весь год покрыта льдами, за исключением южных районов у побережья Аляски. северная же часть моря постоянно укрыта мощным панцирем дрейфующих льдов. Температура воды в море редко повышается выше нулевой отметки, лишь в восточной его части, да в районе Берингова пролива летом вода теплеет. В остальных же районах моря температура воды близка к точке замерзания.

Дно Чукотского моря более рельефно, чем моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. Здесь шельф пересекают несколько каньонов и возвышенностей. Донный грунт представлен илом, песком и гравием.

Суровость местного климата и холодные воды не позволяют животному и растительному миру полноценно завоевать просторы Чукотского моря. Здесь типичная для соседствующих с запада морей флора и фауна, в которую, впрочем, вносит некоторое разнообразие связь с Тихим океаном.

В прибрежной зоне материковой отмели можно встретить различные виды моллюсков — головоногих, брюхоногих, иглокожих, мелких ракообразных, кишечнополостных и скудную водную растительность. Много планктонных организмов, которые служат пищей для проживающих здесь китообразных — полосатиковых (финвал, сейвал, синий, горбатый, малый полосатик), несколько видов тюленей, моржи и некоторые другие ластоногие.

На берегах материков и островов часто можно встретить громкоголосые птичьи базары , где летом присутствуют, кроме обычных морских птиц (чаек, крачек, бакланов и др.), гуси и утки.

Рыбный мир Чукотского моря немного разнообразнее, чем у его западного соседа. Здесь можно встретить 43 вида рыб, часто гостят и жители рек, впадающих в море — сиговых и лососевых (хариусов, гольцов и т.д.). Среди коренных рыб можно отметить несколько видов сельди и тресковых, прибрежных донных рыб, корюшку, мойву и других.

Суровый климат здешних мест дополняют отдаленность населенных пунктов, безлюдье, бездорожье. Все это делает спортивную и любительскую ловлю рыбы в Чукотском море, по крайней мере в настоящее время, практически невозможной.

Промысловый лов рыбы и зверя тоже развит крайне слабо.

Акулы в водах Чукотского моря — большая редкость. Лишь вездесущие катраны могут попасть в поле зрения случайного рыбака и то — в береговой зоне Чукотки и Аляски близ Берингова пролива. Теоретически возможно появление в этом же районе Чукотского моря тихоокеанской лососевой акулы. Оба этих вида акул не представляют опасности для человека. Да и человек в этих местах в воде не встречается.

Далее — продвигаемся на восток уже по побережью Северной Америки.

Море Бофорта

Источник

Портрет моря: Чукотское

Песчаные косы, север Берингова пролива. Фото Надежды Секретарёвой.

Cамое восточное из морей, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана – Чукотское море – на западе граничит с Восточно-Сибирским морем (через пролив Лонга), на востоке с морем Бофорта, на юге, через Берингов пролив, с Беринговым морем. Чукотское море относится к арктическому климатическому поясу, характеризующемуся низкими температурами воздуха на протяжении всего года, малым количеством осадков при незначительном испарении. Общая площадь моря – 595000 км 2 . Дно Чукотского моря ровное, без резких углублений и возвышений. Преобладают глубины 50 м, а максимальная не превышает 200 м. Штормовая активность значительно ниже, чем на морях Северо-Европейского бассейна, и при наличии сплошного ледяного покрова мало сказывается на состоянии морских экосистем. Чукотское море является типичным шельфовым морем с низкими отмелыми берегами [7]. От остальных морей Сибирского шельфа Чукотское море отличает его сравнительно небольшой речной сток (самые крупные реки – Амгуэма и Ноатак). Сюда поступают всего 72 км 3 речной воды в год, что составляет только около 5% от общего берегового стока во все арктические моря и доли процента от объёма его вод. Из этого количества 54 км 3 /год дают реки Аляски и 18 км 3 /год приносят реки Чукотки [13].

Рельеф побережья Чукотского моря представлен холмистой низменностью или отрогами прибрежной горной гряды, сложенной комплексом древних палеозойских пород (палеозой – период самого массового вымирания живых организмов в истории Земли – 250-542 млн. лет назад – (пермско-триасовое вымирание видов). Береговая линия Чукотского моря характеризуется отсутствием крупных мысов и глубоко врезанных в сушу заливов, за исключением Колючинской губы, которая вдаётся в глубину полярного побережья Чукотки на 90 км, ширина в средней части – 40 км. Отличительная черта побережья Чукотского моря — это цепочка кос, отделяющих от моря многочисленные лагуны [1]. На берегах Чукотского моря преобладают процессы накопления рыхлого материала – песок, ил – на поверхности субстрата (аккумуляция), поэтому здесь широко представлены лагунные отмелые берега.

Широкое развитие лагунных берегов в Чукотском море связано с особым сочетанием природных факторов. Здесь заметно возрастают уклоны подводного берегового склона в связи с приближением к морю отрогов Чукотского нагорья [6]. Аккумулятивные низкие и узкие полосы суши (пересыпи), отделяющие от моря мелководные лагуны, протягиваются параллельно материковому берегу на десятки километров. Пересыпь лагуны Тэнкергынпильгын имеет длину около 100 км, а лагуны Кувэтпильчин превышает 50 км. Колючинскую губу от акватории Чукотского моря отделяет песчано-галечная коса Беляка с прилегающими участками мелководных лагун (относится к 35 водно-болотным угодьям международного значения Российской Федерации, ценных в качестве местообитаний водоплавающих птиц). Вдоль северного (внешнего) края косы тянутся прибрежные пляжи, затем идёт подъём песчано-галечного вала, на обратной стороне вала расположена сухая ивково-вороничная тундра с небольшой примесью галофитного разнотравья.

Берега южной части Чукотского моря представляют собой ледниковую равнину, расчленённую долинами рек. На юго-западном побережье моря подножия береговых холмов приближаются к песчано-галечным косам. В устьях рек развиты обширные дельтовые комплексы с прибрежными отмелями, приморскими маршевыми лугами и многочисленными термокарстовыми озёрами.

Растительность морских побережий Арктики является азональной вследствие сравнительного однообразия растительного покрова в неблагоприятных условиях произрастания. Вся приморская растительность на арктических берегах периодически заливается морем, солёность почвенной воды значительна, и изменяющиеся гидрологические и химические условия оказываются решающими для дифференциации и определённого зонального расположения сообществ [8]. Для устьев всех рек, впадающих в Чукотское море, характерны низкие илистые осушки. Обычно на илистой почве первым поселяется арктический корневищный вид – бескильница ползучая, в южной части Чукотского моря на песчаных пляжах отдельными куртинами произрастает гонкения овальнолистная, на севере – на побережье пролива Лонга, в окрестностях поселка Биллингс – в тех же условиях доминирует мертензия морская.

Часто на берегах Чукотского полуострова в переходной зоне от приморских лугов к кустарничковым тундрам на береговых валах растёт рододендрон камчатский – расселившийся через Командоро-Алеутскую гряду до полуострова Аляска. На береговых валах растёт лекарственное растение – горечавка холодная. Водный экстракт из надземной зелёной части этого растения можно употреблять при различных воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

По комплексу условий и живому населению бассейны Чукотского и Берингова морей относятся к различным биогеографическим областям: первый – к арктической, второй – к тихоокеанской [9]. Чукотское море является самым богатым по запасам биоресурсов в восточной Арктике, благодаря его расположению и наличию разнообразной сырьевой базы. Развитие животного и растительного мира в Чукотском море ограничено как суровостью арктического климата, так и холодными морскими водами, хотя существующая водная флора и фауна в Чукотском море обогащена за счёт связи через Берингов пролив с Тихим океаном. Экспедиции, проведённые гидробиологами в последние годы в юго-восточную часть Чукотского моря, подтвердили существование в центральном и восточном участках Чукотского моря бентосного сообщества с доминированием раздельнополых двустворчатых моллюсков макома известняковая с высоким значением их биомассы (более 1000 г/м 2 , в противоположность северо-западным сообществам с биомассой не более 200–300 г/м 2 ), что является редким даже для умеренных зон Мирового океана, а для Арктики отмечено впервые [11].

Особенность бентофауны Чукотского моря – высокая доля видов, ориентированных на питание органической взвесью (сестонофагов), в том числе мшанок, что может быть связано с высокой продуктивностью его мелководий. Скопления двустворчатых моллюсков привлекают для питания в этот район тихоокеанских моржей, которые мигрируют в летнее время из Берингова пролива до полыней у острова Врангеля и северного побережья Чукотки, часто оставаясь там для зимовки. Кроме того, исследователями в придонных пробах отмечены находки теплолюбивых тихоокеанских вселенцев (пятиугольный волосатый краб, острорылый краб и двустворчатый моллюск пододесмус), которые могут свидетельствовать о продолжающемся потеплении в Чукотском море [10]. Исследования последних лет позволили увеличить известное число свободноживущих беспозвоночных, населяющих Чукотское море, до 1430 [12]. Сообщества основных площадей дна, занятых илистыми грунтами на глубине 30–50 м, очень близки к населению всех арктических морей на соответствующих глубинах. Основными формами являются: двустворчатые моллюски макома известковая, макома северная, близкая к морским звездам представитель рода офиур – офиура сарза, образующая тысячные скопления на морском дне, имеющая общих предков с морской звездой ктенодискус (илистая звезда), которая предпочитает глубины от 10 до 600 м, но может встречаться и до 2200 м.

В районе материкового прибрежья Чукотского полуострова, в прибрежье островов Геральда и Врангеля на грунтах с большим количеством гравийно-галечного материала располагается сообщество видов-обрастателей с доминированием асцидий, мшанок и губок. У островов Врангеля и Геральда наблюдаются скопления голотурий рода псолус (представители иглокожих — «морские огурцы»). На севере, в жёлобе Геральда, локально доминируют многощетинковые черви – полихеты [4]. Асцидии, морские ежи, усоногие раки, амфиподы и актинии формируют скопления преимущественно в южной части Чукотского моря, в зоне наибольшей динамики вод, причём, судя по расположению локальных максимумов биомассы для этих групп, они, как правило, не накладываются друг на друга [2]. В Чукотском море отмечено сорок шесть видов рыб, из них порядка десяти видов являются промысловыми, в основном для местного населения (навага, треска, сельдь, камбала, тихоокеанские лососи).

Фоновыми видами морских млекопитающих в Чукотском море являются – из китообразных – серый кит, гренландский кит, горбатый кит, косатка, из ластоногих – моржи и кольчатая нерпа – доминирующий вид в летне-осенний период в акватории северо-западных районов Чукотского моря, при этом появление косаток связано с их охотой на моржей [5]. На берегах моря и островов, на припайных льдах встречаются белые медведи, образуя кормовые концентрации на трупах моржей. С незначительным обилием встречены (в основном в северо-восточной части Чукотского моря) киты – малый полосатик, финвал, синий кит, тихоокеанская (или обыкновенная) морская свинья. Крайним северо-западным пределом регулярных заходов косаток в северной Пацифике является мыс Ванкарем.

Интересный феномен Чукотского моря – заприпайные полыньи. При своём зарождении полынья является продуктом воздействия атмосферных процессов – влияния отжимных ветров. Полынья оказывает мощнейшее воздействие на окружающую атмосферу и океан, длящееся от нескольких суток до нескольких лет. Лишённые ледяной изоляции, полыньи становятся окнами, через которые из океана в атмосферу поступают тепловые потоки, что сопровождается образованием в больших количествах молодого льда, скапливающегося на подветренной стороне полыньи [1]. В холодный период система заприпайных полыней представляет собой пояс интенсивного ледообразования. В.Ф. Захаров образно назвал их «фабриками льда», где может образовываться до 70% от суммарного объёма льдов морского происхождения [3]. Заприпайные полыньи часто рассматривают как оазисы в ледовитых морях. За счёт усиленной вертикальной циркуляции и поступления органического вещества в придонные слои воды, бентосные сообщества в районах полыней отличаются высокой биомассой и видовым разнообразием [1]. К полыньям приурочены самые крупные птичьи базары высокоширотной Арктики, зимовки моржей, белух и гренландских китов; по системам полыней уже ранней весной морские птицы мигрируют к местам гнездовий. Особое значение стационарные полыньи имеют для воспроизводства сайки, или полярной тресочки, которая служит в арктических морских экосистемах основным кормовым объектом для самых разнообразных хищников: крупных рыб, птиц и млекопитающих.

Роль птиц в морских экосистемах очерчена более отчётливо и, вероятно, более значима, нежели в наземных экосистемах. Это объясняется как большими концентрациями и узкой пищевой специализацией морских птиц, так и спецификой функционирования самих экосистем. Так, для поддержания жизнедеятельности колонии численностью в сто тысяч особей птицы ежесуточно собирают с площади более 1,5 тыс. кв. км свыше 12 тонн рыбы и около 10 тонн беспозвоночных животных. Ежесуточно же возвращается в круговорот в виде экскрементов свыше 10 тонн азотистых и фосфорных соединений [13]. Помимо аккумуляции органического вещества, морские птицы преобразуют его в водорастворимые, удобные для усвоения планктоном соединения. Крупные птичьи базары играют роль своеобразных катализаторов в кругообороте вещества и потоке энергии в экосистемах высокопродуктивных зон шельфа и прибрежий [14].

Видовое разнообразие морских птиц Чукотки относительно невелико: морские скалы арктического побережья населяют десять видов чайковых, чистиковых и веслоногих птиц. Базары на о-вах Врангеля и Колючин достигают или немного превышают стотысячный рубеж. Основу населения птичьих базаров арктического побережья Чукотки составляют представители бореальной фауны. Западная граница их распространения не выходит за пределы Чукотки: это берингов баклан, топорок, ипатка, тихоокеанские подвиды толстоклювой и обыкновенной кайр. Крупнейшие колонии, насчитывающие по несколько сотен тысяч птиц, сосредоточены на о-вах Диомида в Беринговом проливе. Кроме о-вов Диомида, комплекс крупных колоний морских птиц расположен в районе пролива Сенявина, на юге Чукотского полуострова неподалёку от мыса Столетия, а также в районе мыса Наварин. Птичьи базары беринговоморского побережья Чукотского моря и островов Чукотки гораздо более многочисленны (здесь функционируют более тридцати птичьих базаров) и разнообразны по видовому составу обитателей. Чукотское море даёт несколько ярких примеров приуроченности гнездовых биотопов водоплавающих птиц к маршевым растительным сообществам.

Гусь белошей, внесённый в Красную книгу Российской Федерации как редкий вид со снижающейся численностью гнездится в прибрежных тундрах от устья реки Амгуэмы до мыса Дежнёва и далее на восток вдоль побережья Берингова моря до мыса Наварин. Наиболее обычен он на гнездовании в Ванкаремской низменности и вдоль побережья Колючинской губы. В летний период, особенно во время гнездования, распространение белошея тесно связано с заливаемыми приморскими лугами из осоки обёрточной и бескильницы ползучей. Сходным образом связаны с береговыми биотопами и гнездовые местообитания кулика-лопатня, редчайшей, на грани исчезновения, птицы, внесённой в Красные книги Российской Федерации и IUCN. Эти кулики жёстко связаны с участками воронично-лишайниковой или березково-осоковой тундры, которые соседствуют с илистыми маршами, покрытыми приморской растительностью.

С целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем островов Врангеля, Геральд, Чукотского и Восточно-Сибирского морей в 1976 году был учреждён государственный природный заповедник «Остров Врангеля». В заповеднике особо охраняются такие виды, как белый медведь, морж, единственная в России гнездовая популяция белого гуся. Во флоре и фауне острова насчитывается около сорока эндемичных видов и подвидов сосудистых растений, насекомых, птиц и млекопитающих, часть из которых имеют реликтовый характер и относятся к наиболее малочисленным на Земле видам. Общая площадь заповедника составляет 5.661.600 га. Суша занимает 795.650 га (794.520 га – о. Врангеля, 1.130 га – о. Геральд) [1]. В 1974 г. на острове акклиматизирован овцебык. Здесь находится самая большая в мире концентрация родовых берлог белого медведя, районы нагула большей части популяции тихоокеанского моржа и его крупнейшие береговые лежбища к северу от Берингова пролива, самые крупные в восточной Арктике колонии морских птиц.

Автор: Людмила Александровна Сергиенко, доктор биол. наук, профессор Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета.

2. Денисенко С. Г., Сиренко Б. И., Петряшев В. В. Биоресурсы зообентоса в Чукотском море // Тезисы Международной научной конференции «Морские исследования полярных областей Земли в Международном полярном году 2007/08» 21–23 апреля 2010 г. СПб., 2010. С. 239–240

3. Захаров В. Ф. Морские льды в климатической системе. // СПб, Гидрометеоиздат, 1996 213с.

4. Кириевская Д. В. Зообентос Чукотского моря: современное состояние и тенденции антропогенной нагрузки // Принципы экологии. 2017. № 2. С. 15–27.

5. Крюкова Н. В., А. А. Кочнев. Морские млекопитающие в районе мыса Ванкарем (Чукотское море) в августе-ноябре 2010-2011. Зоологический журнал. 2014. Том 93. №2. с 274-283.

6. Крыленко М. В., В. В. Крыленко. Том 4. Моря Арктического бассейна //Научное обеспечение сбалансированного планирования хозяйственной деятельности на уникальных морских береговых ландшафтах и предложения по его использованию на примере Азово–Черноморского побережья. Под редакцией Р.Д.Косьяна // Электронная публикация. Геленджик. 2013.

7. Наземные и морские экосистемы. Land and Marine Ecosystems : [сб. статей] / ред.: Г.Г. Матишов, ред.: А.А. Тишков .— М. : Паулсен, 2011 .— 445 с. : ил. — (Вклад России в Международный полярный год 2007/08).

8. Сергиенко Л. А. Флора и растительность побережий российской Арктики и сопредельных территорий. Петрозаводск. Изд-во ПЕТРГУ. 2008. 225 с.

9. Сиренко Б.И., Алимов А.Ф. Арктические морские экосистемы. Известия ТИНРО. 2004. С. 77-84.

10. Сиренко Б. И., Гагаев С. Ю. Необычное обилие макробентоса и тихоокеанские вселенцы в Чукотском море // Биология моря. 2007. Т. 33. № 6. С. 399–407.

11. Сиренко Б. И. Состояние изученности фауны Чукотского моря // Фауна и зоогеография бентоса Чукотского моря. Т. 2. Исследования фауны морей. СПб.; М.: Наука, 2010. С. 163–198.

12. Стишов М.С. 2004. Остров Врангеля – эталон природы и природная аномалия. Йошкар-Ола. 596 с.

13. Природа и ресурсы Чукотки. Магадан. Труды НИЦ «Чукотка»; Вып. 5.: СВНЦ ДВО РАН, 1997. 236.с.

Источник