Чукотское море растительный мир

16. ЧУКОТСКОЕ МОРЕ

Чукотское море — самое восточное из сибирских морей. Его площадь составляет почти 600 тыс. кв. км. средняя глубина около 85 м, расположено оно выше северного Полярного круга и является настоящим арктическим морем с арктической фауной и флорой. Но поскольку с востока через Берингов пролив в него проникают теплые тихоокеанские воды, к основным его обитателям примешиваются и тихоокеанские формы. Фитопланктон развивается в море только с появлением теплых вод при весеннем таянии льдов. В нем преобладают диатомовые водоросли, вызывающие «цветение» воды. В зоопланктоне наибольшее развитие получают инфузории, ветвистоусые и веслоногие рачки, медузы и оболочники. Донная растительность начинается только с глубины 5—8 м. В ней самые многочисленные водоросли — энтероморфа, десмарестия, ламинария, антитамнион. Бентос состоит из моллюсков, например макомы, нукулы, массы полихет и ракообразных, особенно бокоплавов. Из иглокожих наиболее часто встречаются морские лилии гелиометры, пластинчатые морские звезды, офиуры Сарса и мелкие формы голотурий.

В юго-восточной части моря присутствуют и тихоокеанские формы: гидроиды гелециум и сертулария. моллюски из рода иольдия и кардиум. морские звезды семейства игольчатых и педнцелляриевых. офиуры горгоноцефал. плоские морские ежи и чешуйчатые голотурии. Из млекопитающих в водах Чукотского моря живут нерпы, морские зайцы, моржи, белые медведи. Большие лежбища моржи устраивают у острова Врангеля. Особенно много на острове белых медведей. Это их главный «роднльный дом» в советской Арктике. Среди промысловых рыб моря наиболее многочисленны треска, камбала, корюшка и некоторые лососевые рыбы. В летнее время на побережье и островах скапливается большое количество водоплавающих птиц: уток, чаек, чистиков, гагар, кайр. На острове Врангеля существует уникальная колония белых гусей, единственная в СССР.

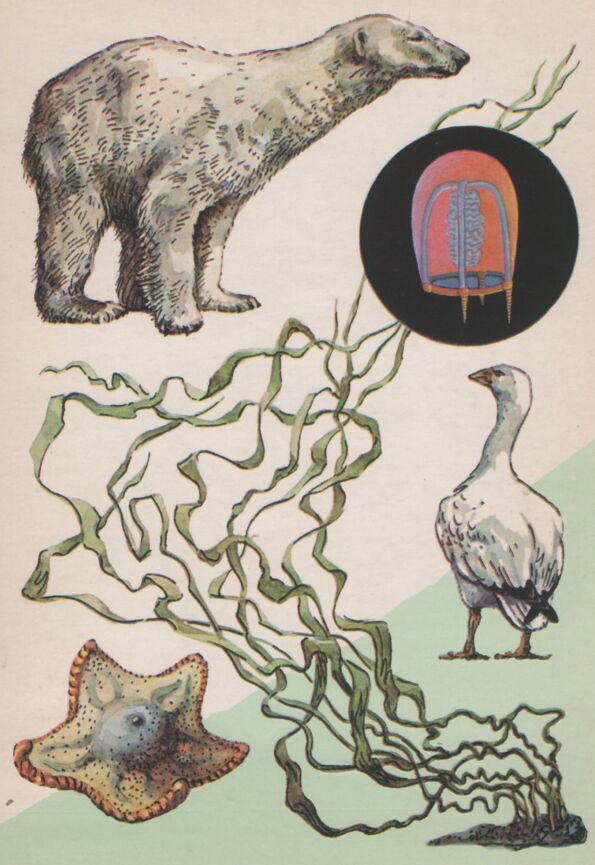

На открытке: белый медведь (длина до 3 м), белый гусь, зеленая водоросль энтероморфа, морская звезда Ctenodiscus crispatus (длина от центра до конца луча до 5 см). В круге — медуза Euphysa flammes (диаметр колокола до 7 мм).

Источник: У МОРЯ. Выпуск II

16 открыток. Цена 54 коп,

Издательство «Изобразительное искусство». Москва. 1981

Художник и автор-составитель 3. Воронцова

Редактор Л. Лезин . Литературный редактор М. Абсалямова.

Технический редактор Л. Простова

Источник

Все об акулах

Чукотское море

На границе двух континентов

Это море омывает берега двух континентов — Евразии и Северной Америки. Через его акваторию происходит и связь Северного Ледовитого и Тихого океанов посредством Берингова пролива. На севере Чукотское море граничит с Арктическим бассейном, на западе — с Восточно-Сибирским морем, на востоке — с морем Бофорта.

Площадь моря составляет 582 тыс.кв.км, средняя глубина — 77 м, максимальная глубина — 1256 метров.

На карте Северного Ледовитого океана вы можете увидеть Чукотское море здесь.

Берега моря изрезаны слабо, преимущественно гористые, много лагун, кос, заливов. В Чукотское море не впадают крупные реки, наиболее значимые — Кобук, Ноатак, Амгуэма.

Поверхность Чукотского моря почти весь год покрыта льдами, за исключением южных районов у побережья Аляски. северная же часть моря постоянно укрыта мощным панцирем дрейфующих льдов. Температура воды в море редко повышается выше нулевой отметки, лишь в восточной его части, да в районе Берингова пролива летом вода теплеет. В остальных же районах моря температура воды близка к точке замерзания.

Дно Чукотского моря более рельефно, чем моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. Здесь шельф пересекают несколько каньонов и возвышенностей. Донный грунт представлен илом, песком и гравием.

Суровость местного климата и холодные воды не позволяют животному и растительному миру полноценно завоевать просторы Чукотского моря. Здесь типичная для соседствующих с запада морей флора и фауна, в которую, впрочем, вносит некоторое разнообразие связь с Тихим океаном.

В прибрежной зоне материковой отмели можно встретить различные виды моллюсков — головоногих, брюхоногих, иглокожих, мелких ракообразных, кишечнополостных и скудную водную растительность. Много планктонных организмов, которые служат пищей для проживающих здесь китообразных — полосатиковых (финвал, сейвал, синий, горбатый, малый полосатик), несколько видов тюленей, моржи и некоторые другие ластоногие.

На берегах материков и островов часто можно встретить громкоголосые птичьи базары , где летом присутствуют, кроме обычных морских птиц (чаек, крачек, бакланов и др.), гуси и утки.

Рыбный мир Чукотского моря немного разнообразнее, чем у его западного соседа. Здесь можно встретить 43 вида рыб, часто гостят и жители рек, впадающих в море — сиговых и лососевых (хариусов, гольцов и т.д.). Среди коренных рыб можно отметить несколько видов сельди и тресковых, прибрежных донных рыб, корюшку, мойву и других.

Суровый климат здешних мест дополняют отдаленность населенных пунктов, безлюдье, бездорожье. Все это делает спортивную и любительскую ловлю рыбы в Чукотском море, по крайней мере в настоящее время, практически невозможной.

Промысловый лов рыбы и зверя тоже развит крайне слабо.

Акулы в водах Чукотского моря — большая редкость. Лишь вездесущие катраны могут попасть в поле зрения случайного рыбака и то — в береговой зоне Чукотки и Аляски близ Берингова пролива. Теоретически возможно появление в этом же районе Чукотского моря тихоокеанской лососевой акулы. Оба этих вида акул не представляют опасности для человека. Да и человек в этих местах в воде не встречается.

Далее — продвигаемся на восток уже по побережью Северной Америки.

Море Бофорта

Источник

Чукотское море

Географическое положение

Чукотское море – является окраинным в Северном Ледовитом океане и находится у берегов Северной Америки и Азии. Его воды омывают берега Чукотского полуострова и Аляски. На западе оно граничит с Восточно-Сибирским морем, а на юге с Беринговым морем. Северная граница с морем Бофорта условна и морфологически не выражена.

Море обладает площадью в 582 тыс. кв. км., и средней глубиной в 77 м. Самыми крупные островами в этом море являются Геральд, Колючий и остров Врангеля. В Чукотское море впадают реки Кобук, Амгуэма и Ноатак. Его берега в основном гористые, часто встречаются намывные косы и лагуны. Чукотское море обладает очень важным коммуникационным значением, так как является местом пересечения стратегических морских путей, идущих вдоль берегов Азии.

Климатические условия

Более семидесяти суток, от середины ноября до середины мая, Чукотское море не видит дневного света — длится полярная ночь. Лед покрывает воды этого моря практически на этот же период времени. Лед начинают разрушать теплые воды, идущие в Чукотское море с Берингова пролива, и разделяет его на два ледяных массива – Врангелевский и Чукотский. Климат в этих широтах формируется в результате влияния алеутской депрессии и холодного восточносибирского максимума. Средняя январская температура января -20° С, а июльская до 5° С.

Флора и фауна

Это море расположено выше Полярного круга и является арктическим морем с соответствующей ему арктической фауной и флорой. Фитопланктон начинает развиваться в море с прибытием теплых вод. В нем произрастают диатомовые водоросли, которые вызывают так называемое «цветение» воды. В зоопланктоне наибольшее развитие получают медузы, оболочники инфузории, а также ветвистоусые и веслоногие рачки. Донная растительность появляется на глубине 5—8 м. Самыми многочисленными водорослями являются ламинария, десмарестия и антитамнион.

Чукотское море представлено животным миром, обитатели которого проживают и в Северном Ледовитом и в Тихом океанах. Это киты и тюлени, нерпы и моржи, а также неизменные белые медведи. Рыбный промысел не ведется, морские жители представлены гольцом, хариусом, навагой, полярной треской и некоторыми другими. Летом на берегах и островах находят себе пристанище перелетные птицы – гуси, утки, чайки и другие морские птицы.

Источник

Природа Чукотского Автономного Округа

Общие сведения

Чукотский автономный округ лежит на пересечении миграционных путей видов флоры и фауны Азии и Америки. Побережье полуострова – флористически самый богатый регион Арктики (более 500 видов сосудистых растений), причем многие виды представлены только здесь. Примерно половину площади Чукотки занимают высокогорные тундры и каменистые полупустыни и пустыни. Животный мир Чукотского автономного округа разнообразен, здесь обитают около 60 видов млекопитающих и свыше 200 видов птиц. Здесь обитают северные олени, длиннохвостые суслики и северные пищухи, желтобрюхий и копытный лемминги, гнездится тундровая куропатка. В горных районах обитает снежный баран, на острове Врангеля – уникальный овцебык. Широко распространены песец и волк. Важнейшее звено пищевой цепи тундровых экосистем – лемминги, от численности которых значительно зависит жизнь многих млекопитающих и птиц. За день лемминг съедает корма в полтора раза больше своего веса, а в год ему требуется 40–50 кг растительной пищи!

На Чукотке произрастает около 1140 видов высших растений, свыше 400 видов мхов и столько же лишайников. Даже флора острова Врангеля – самого северного участка суши Чукотки – насчитывает не менее 385 видов. Растительностью покрыто не более трети их площади. При этом на небольшом участке могут соседствовать несколько десятков видов растений, буквально усыпанных цветами. Многие растения принимают форму низких, плотно прижатых к почве подушек, над которыми лишь на короткое время поднимаются цветоносные стебли. Низменности покрыты мелководными термокарстовыми озерами. Вдоль русел рек вытянулись полосы кустарничковых ивняков, лугов и болот. В низменности долины реки Анадырь сформировался уникальный лесной массив – Марковский «сквозной талик», достигающий 15–20 км в поперечнике. Здесь роскошные ивовые заросли чередуются с густыми лиственничными лесами.

Растительный и почвенный покров тундры очень ранимый. Чтобы разрушить тысячелетние тундровые почвы, достаточно проехать по ним гусеницами вездехода. Многим знакомы удручающие картины густых сетей вездеходных дорог, окружающих посёлки. Известно, что после шести проездов по колее отечественных гусеничных вездеходов растительный покров разрушается полностью, что приводит к резкому увеличению температуры верхнего слоя почвы, а вследствие этого — к ускорению термоэрозии и термокарста, к текучести и сползанию грунтов, а также росту оврагов. В этих местах образуются впадины с водой, болота, озёра, которые быстро разрастаются на месте сухопутной тундры. Водители не всегда соблюдают установленные для транспорта маршруты, беспорядочно бороздят просторы тундры. В решении этих проблем заслуживает внимания зарубежный опыт, в частности — использование колёсных вездеходов с шинами низкого давления, прокладка постоянных дорог по насыпям из гравия, использование гусеничного транспорта только в зимнее время.

Обитатели суши

Животный мир Чукотки разнообразен, он принадлежит типичному «арктическому комплексу» с центром в Аляске и достаточно уникален для Российского Севера, поскольку многие виды арктической фауны дальше Чукотки на запад не распространяются. Здесь водятся белый и бурый медведи, северный олень, снежный баран, овцебык, лисица, соболь, рысь, волк, песец, росомаха, горностай, бурундук, берингийские суслики (евражки), лемминги, заяц-беляк, лисица, ондатра, норка и др. Много насекомых: шмелей, бабочек, стрекоз; а так же тучи комаров, мошек, слепней.

Полярный волк, белый волк — это северные разновидности волка, самого крупного вида в семействе. Один из самых разнообразных по окраске и размерам зверей. Тундровый волк, как правило, крупный, светлый, а зимой почти белый. Из тундр и высокогорий на зиму как правило, откочёвывает к югу. Обычно селится в глухих труднодоступных местах.

Лемминги, пеструшки — мышевидные грызуны, имеют укороченные уши и хвосты, питаются растительными кормами; общее название для полёвок, обитающих в тундре. Лемминги служат главным кормом песцов, белых сов, поморников, а в годы высокой численности ими питается множество обитателей Севера — от северных оленей до прилетающих с моря чаек.

Копытный лемминг — зверёк плотного телосложения, подошвы покрыты густой шёрсткой. Обитает преимущественно на сухих возвышенных участках тундр. Летом живёт в подземной норе или под камнями, часто в кочке. Зимой под снегом во мху и лишайниках. Прокладывает длинные ходы, нередко выходит на поверхность снега. Распространён к востоку от Белого моря.

Снежный баран — от других диких баранов отличается сравнительно короткой мордой и довольно короткими толстыми рогами со сглаженными поперечными морщинами. Обитает на разной высоте, предпочитает труднодоступные склоны гор, чередующиеся с пологими

участками, в горных тундрах, а также на прибрежных скалах, держится небольшими группами. Питается травянистыми растениями (злаками, осоками, пушицами), а также лишайниками, кустарничками, грибами.

Овцебык — массивное приземистое животное на коротких толстых ногах, с короткой шеей, большой головой и широкой мордой. Тело врыто густой длинной шерстью

чёрно-бурого цвета, остевые волосы па груди и боках свисают почти до земли. Хвост короткий, скрыт в волосах. Рога (более мощные у самцов) в основании упрощены, расширены и прикрывают лоб, круто изгибаясь книзу, на концах изогнуты.

Белый медведь (Ursus maritimus) – живое олицетворение Арктики. Он великолепно приспособился к ее суровым условиям и длинной полярной ночи. Белый медведь часами может плыть в ледяной воде, покрывая огромные расстояния. Однако излюбленные места его обитания – льды с полыньями, разводьями и торосами. Это самый крупный из наземных хищников (вес самцов к 20 годам достигает 600 кг и более, а самок – 400 кг), изобретательный и ловкий охотник. Всего в Арктике насчитывается 19 популяций белого медведя, общей численностью около 22 тыс. особей. Чукотско-аляскинская популяция насчитывает порядка 2000 особей. Популяция занимает огромную территорию: Чукотское море, восточная часть Восточно-Сибирского и северная часть Берингова моря.

Многочисленны птицы тундры: тундровые куропатки, утки, гуси, лебеди, гагары, кулики. На побережье — кайры (тонкоклювая и толстоклювая), чистики, конюги, гаги, чайки-моевки и др. образуют «птичьи базары». Всего их насчитывается около 220 видов. Ранним летом тундру заселяют гуси (гуменник, пискулька, казарка, белошей), утки (шилохвость, свиязь, чирок), кулики, пуночки, канадский журавль, гаги-гребенушки. Почти все птицы прилетают в тундру, уже разбившись на пары. По берегам лагун и крупных озер на морском побережье единичными парами селится красивая птица — малый лебедь. Большинство птиц тундры (кулики, поморники, чайки, куропатки, гагары) устраивают гнезда в небольшом углублении травянисто-моховой дернины. Его устилают сухими травинками, прошлогодними листьями полярной ивы, иногда лишайником. Как ни велико количество прилетающих в тундру птиц, расселившись по гнездовьям, они становятся малозаметными, хотя местами встречаются часто. Повсюду водится тундряная куропатка, а в горах, среди каменных россыпей, — белая куропатка. С наступлением зимы в заснеженной тундре остаются белая сова, куропатки и некоторые другие виды птиц. Особенно много их вблизи селений. Широко распространена в тундровой зоне полярная сова. Питается в основном леммингами, добывает различных птиц, а также зайцев и молодых песцов. Белая и тундровая куропатки встречаются равномерно по всей территории от типичных тундр до горных массивов. Белая куропатка гнездится в речных поймах, а тундровая – по склонам и вершинам невысоких гор. В зимнее время куропатки собираются в большие стаи. На скалистых берегах встречаются птичьи базары, где гнездятся десятки тысяч птиц. Наиболее многочисленны толстоклювая кайра, тихоокеанский чистик, ипатка, топорок. Рядом с птичьими базарами обычно обитают хищные птицы. Обитатели базаров различаются по способам добычи пищи. Самая северная в мире белая чайка питается рыбой, рачками, а также остатками добычи белых медведей, которых нередко подолгу сопровождает во льдах. Моевки ловят в основном мелкую рыбу, а канюки — мелких беспозвоночных. Бургомистр поедает птенцов и яйца. Чайки, бакланы, утки, черные казарки, кайры, полярные крачки, кулики, гаги — эти птицы много времени проводят на воде, хорошо ныряют. Питаются мелкими моллюсками ракообразными, мелкими рыбками; при отливе на берегу тоже остается много еды. У побережий могут появляться только для размножения .

Водные обитатели

Моря омывающие Чукотку богаты рыбой (кета, горбуша, голец и др.) и морским зверем (кит, нерпа, тюлень, морж и др.). Необычайно высокая биопродуктивность вод на стыке Северного Ледовитого и Тихого океанов привлекает сюда огромное количество рыб (океаническая сельдь, минтай, тихоокеанский лосось треска, навага, корюшка, камбала и др.) и птиц.

В Арктике находятся богатые местообитания морских млекопитающих: лежбища моржа, нерпы кольчатой, ларги, морского зайца (лахтака) и др. В Анадырский залив, бухту Провидения и Чукотское море заходят киты (сельдяной, горбач, синий, серый, касатка), нарвал, белокрылая морская свинья.

В Беринговом море обитает 402 вида рыб (65 семейств), причем из них 50 видов и 14 семейств — промысловые. Объектами промысла служат также 4 вида крабов, 4 вида креветок, 2 вида головоногих моллюсков. Южная окраина льдов – своеобразная «линия жизни» в Арктике, состояние которой прямо связано с изменениями климата. Весной, с приходом солнца, кромка льда ломается, тает и отступает на север. В холодной морской воде образуется слой, богатый питательными веществами, начинается массовое цветение фитопланктона, а затем и рост зоопланктона. Обилие корма привлекает рыб, птиц, тюленей, китов. Особенно высока продуктивность вод в разводьях и полыньях, где «царствует» белый медведь. Спутниковые данные показывают, что чукотско-аляскинская популяция ведет морской образ жизни. Самая высокая плотность рыб создается в западной части Берингова моря — основные объекты промысла — сельдь, лосось, камбала, морской окунь, угольная рыба, треска, навага, креветка.

В Беринговом море наиболее ценные виды рыб — кета, горбуша, нерка, голец. Также это море уникально по числу и разнообразию морских млекопитающих: киты, касатки, дельфины. В большом количестве водятся тюлени, моржи, кольчатые нерпы, к берегам подходят белухи. В июле – августе на прибрежных дрейфующих льдах образуются самые крупные в мире лежбища моржей. В прибрежных водах и на побережьи моржи добывают моллюсков — свою излюбленную пищу, вырывая их клыками из песчаного грунта.

Крылатка, или полосатый тюлень. Длина тела до 1,6 м, масса до 150 кг. Питается зверь преимущественно рыбами и беспозвоночными. Щенится весной на льдах, средний размер новорожденных 85 см. Обитает только в северной части

Тихого океана и в южной части Чукотского моря. Места летнего обитания изучены плохо, так как на сушу крылатка никогда не выходит.

Морской заяц или лахтак. Самый крупный тюлень в фауне России. Самцы и самки практически неразличимы. Предпочитают побережья с большим количеством островов, живут осёдло. При образовании припая отступают к дрейфующим льдам.

Морж. Самки меньше самцов. Туловище вытянутое голова округлая,

небольшая, спереди приплюснута, ушных раковин нет; на верхней губе расположены в несколько рядов жёсткие усы. Из верхней челюсти по углам рта выступают клыки. Хвост короткий, едва заметный, кожа толстая, морщинистая. У самцов шея и грудь покрыты шишками и шрамами. Морж распространён во всех арктических морях. Береговые лёжки находятся на острове Врангеля, Чукотке, Новой Земле и т. д. Обитает преимущественно на мелководных участках морей. Питается преимущественно моллюсками, которых добывает на морском дне, Некоторые самцы могут хищничать, охотясь на нерп (по-чукотски такой морж называется келюч). Эти звери могут быть опасны и для человека. Зимой на льду самка рождает детёныша. Моржей издавна добывают ради мяса и жира; шкуры используют для постройки жилищ и лодок. Из бивней, “рыбьего зуба”, изготавливают инструменты для охоты, различные украшения. Коренное население Севера широко использует все части туши, в том числе желудок, кишки сухожилия, кости. Особенно большую роль промысел играет в жизни эскимосов и чукчей. Запрет и ограничения добычи привели в последние десятилетия к росту численности моржей. В России промысел разрешён только для коренного населения Якутии и Чукотки.

Китообразные — звери, полностью утратившие связь с сушей. Передние ноги превратились в плавники, задние отсутствуют, хвостовые лопасти и спинной плавник — это кожные складки. Плавают за счёт движения хвостового плавника, который, в отличие от рыб, расположен горизонтально и движется в вертикальном направлении. Дышат кислородом воздуха, дыхательное отверстие — дыхало (ноздря) переместилось на верхнюю часть головы. Умеют издавать звуки, которые используют для общения друг с другом и эхолокации. В нас встречается несколько видов китов — серый, горбатый, а так же гренландский кит — самый крупный них. Китобойный промысел является исконным занятием, средством выживания для «морских» чукчей и эскимосов. Охота на серого кита очень опасна. Серые и гренландские киты внесены в международную Красную книгу, поэтому охота на них ограничена. Разрешается добывать определенное количество для получения китового мяса и жира.

Основные обитатели рек и озёр – чир, нельма и хариус. Около 30 видов пресноводных рыб обитает во внутренних водоемах округа, добываются же, в основном, лососи, гольцы и сиги, а также хариус, корюшка, щука, чир и налим. Для размножения из морей в реки Чукотки заходят тихоокеанские лососевые: кета, горбуша. Скатившись в море, молодь лососей мигрирует в воды северо-западной части Тихого океана, где и нагуливается. Реки и озера острова Врангеля промерзают до дна, и поэтому рыбы в них нет, лишь иногда из моря заходят гольцы. Удивительная рыба даллия (Dallia pectorali), иначе чёрная даллия, или еще чёрная рыба, даллия беренгийская — эта единственная настоящая тундровая рыба водится только на Чукотском полуострове, на островах Берингова моря и на Аляске. Длина этой пресноводной рыбешки не превышает 10—15 см. Живет она даже в самых мелких озерах и реках, а когда эти водоемы промерзают, даллия тоже фактически превращается в кусок льда. В то время как для прочих рыб длительное замерзание гибельно, черная рыба переносит его безболезненно и после таяния льда вновь оживает. Таким образом, черная рыба — это пример приспособления организма к суровым условиям Арктики. Бывали случаи, когда собаки, проглотив целиком таких замерзших рыб, вдруг выбрасывали их обратно, так как ожившие рыбы начинали шевелиться и биться в желудке. Замечательна черная рыбка и другой особенностью. Она может выбираться из воды и долгое время ползать в траве по берегу водоема.

В Чукотском автономном округе находятся многие экологические ценные для природы края пресноводные озера. Крупнейшим озером на Чукотке считается озеро Красное, также крупнейшее на территории Анадырской низменности. Занимает оно обширную природную впадину в нижнем течении реки Анадырь. Ширина водоема 15 км, а длина – 35 км. Площадь 458 кв. км. В водах Красного озера можно ловить щуку, летом – заходящих сюда корюшку, кету и горбушу. После схода льдов приходит белуха. Здесь происходит нагул рыб из вида сиговых, таких как сиг, нельма и чир. Другие известные озера Чукотского автономного округа – крупное лагунно-фьордовое Пекульнейское озеро в Анадырской низменности, и озеро Эльгыгытгын. Пекульнейское – также очень большое озеро, площадью в 435 км. От Берингова моря отделяется намывными косами. Здесь обитает большое количество нерки, белой рыбы с нерестовыми свойствами. Чукотский автономный округ славится крупными объемами рыбного промысла – для его контроля и поддержки создана Федеральная целевая программа социально-экономического развития. Здесь нерестятся лососевые рыбы – кета, нерка, чавыча, горбуша, чем обусловлена хорошая рыбалка в Чукотском автономном округе.

Растительный мир

Чукотский автономный округ находится в нескольких природных зонах, и потому его растительный покров весьма разнообразен. Здесь можно выделить зону арктической пустыни (куда входят острова Врангеля и Геральд, а также узкая полоса суши вдоль побережья Северного Ледовитого океана). Зону типичных и южных гипоарктических тундр и лесотундры – горные сухие тундры с кустарниками, кочкарные пушицевидные и кустарниковые тундры (Западная Чукотка, Чукотской полуостров, Нижнеанадырская низменность, южная часть бассейна реки Анадырь и Беринговский район), а также зону лиственничной тайги (бассейны рек Анюй и Омолон). В бассейнах реки Анадырь и других крупных рек – островные леса (лиственница, тополь, ива-кореянка, берёза, ольха и др.). В континентальных районах на южных склонах встречаются участки степи. Считается, что такая растительность господствовала несколько тысяч лет назад на всем Крайнем Севере, когда здесь водились мамонт и шерстистый носорог. Особенно выделяется о. Врангеля, где видовое богатство больше, чем во всем Канадском Арктическом архипелаге.

Для растений характерны небольшие размеры. Из лишайников в тундре наиболее распространены кустистые лишайники ягеля и листоватые лишайники. В тундре много ягод шикши, княженики, голубики, брусники и морошки. С лечебной целью заготавливают травы золотой корень — родиолу розовую, полынь, багульник, мать и мачеху, листья морошки и т. д. В тундре много грибов, в некоторые теплые и дождливые годы грибы растут с июля и до сентября, причем сохраняются под снегом всю зиму. Многочисленные ботанические и термальные памятники природы Чукотки отличаются наличием реликтовых и эндемичных видов или уникальной термофильной растительности.

Экстремальность и разнообразие климатических условий определили особые формы разнообразия животного и растительного мира Чукотки. На первый взгляд, растительность здесь очень бедна. Для северной, северо-восточной и восточной части территории округа типичен ландшафт горных и арктических тундр с мелкими, прижатыми к земле кустарничками, травами, мхами и лишайниками. На удалении от побережий морей характерны тундры с неприхотливой кустарниковой ольхой и кедровым стлаником, осокой и пушицей, голубикой и брусникой.

На континентальной части Чукотки в долинах рек произрастают чозениево-тополевые леса вперемежку с березой, разнообразной кустарниковой растительностью, красной и черной смородиной, междуречные пространства заняты даурской лиственницей. Между тем эта растительная скудость скорее видимая: на Чукотке произрастает свыше 900 видов высших растений, более 400 видов мхов и столько же лишайников. Уникальная для всех арктических территорий планеты флора острова Врангеля — самого северного участка суши Чукотки — насчитывает не менее 385 видов растений, что значительно больше, чем флора любого равновеликого острова в зоне Арктики. Так же насчитывается около 40 эндемичных растений, насекомых, птиц и млекопитающих. Эта «аномалия» биоразнообразия связана не только с уникальным разнообразием природных условий, но и с тем, что остров никогда не подвергался ни оледенению, ни затоплению. «Аномалии» биоразнообразия есть и в море: в Чаунской губе растут «леса» морской капусты, населенные богатой фауной – реликтами теплых периодов прошлого. Существует ряд наблюдений, свидетельствующих о смещении в ХХ в. границы лесов в бассейнах Анадыря и Хатанги на север. В целом этот процесс – проявление общей тенденции наступления тундровой растительности на полярные пустыни и зарастание тундры редколесьем. Современное антропогенное потепление климата может существенно усилить естественный процесс «наступления» на тундру древес ной растительности.

Особо охраняемые территории и экология

Долгое время человек безжалостно эксплуатировал природу края, в результате чего рыбные и пушные ресурсы сейчас во многом подорваны. Однако наибольший интерес и тревогу вызывает судьба редких видов крупных млекопитающих: белого медведя, серого и гренландского китов, моржа, тюленей, снежного барана и овцебыка. В Красную книгу Российской Федерации занесены белый медведь и снежный баран, морские млекопитающие нарвал, горбач, финвал, сейвал, серый и синий киты, малый полосатик, а также 24 вида птиц.

Остров Врангеля, о. Геральд и прилегающая морская акватория образуют территорию заповедника федерального значения «Остров Врангеля» (природный памятник мирового наследия ЮНЕСКО). Целью его создания в 1976 стало сохранение и изучение типичных и уникальных экосистем островной части Арктики. Площадь заповедника – 2,2 млн га (в т. ч. 1,4 млн га – морская акватория). На о. Врангеля сконцентрировано крупнейшие лежбища моржей. Обитают овцебыки, гнездятся св. 100 видов редких птиц (в т. ч. белый гусь). Остров Врангеля – уникальный для всей Арктики «родильный дом» медведя. Здесь находится самое большое количество родовых берлог белых медведей в Арктике, до 400 родовых берлог, в то время как на северном побережье Чукотки их от 50 до 120, а в остальных местах и на Аляске – лишь единицы. В восточной оконечности о. Врангеля на площади в 8 кв.км находили до 50 берлог, а на о. Геральд на 11 км2 в отдельные годы залегает 60–80 медведиц (уникальное для всей Арктики явление). На о. Врангеля медведи, как правило, много времени проводят на суше, кормясь останками погибших моржей и китов. Хотя там охрана белого медведя регулируется федеральными и местными законами, контроль над их исполнением крайне слаб. Новые возможности дает российско-американское соглашение по белому медведю от 16 октября 2000 г. Согласно соглашению, на Чукотке и на Аляске охота разрешается только коренным народам для их традиционных потребностей. Предусмотрено создание комиссии, которая будет устанавливать квоты на добычу зверя.

средства, яды, капканы и ловушки.

В Чукотском АО расположены: природно-этнический парк «Берингия», государственный зоологический заказник республиканского значения «Лебединый» (в Анадырском р-не) и государственные природные заказники регионального (окружного) значения «Автоткууль», «Туманский», «Тундровый», «Усть-Танюрерский», «Чаунская губа», «Теюкууль», «Омолонский». Кроме того, на территории Чукотского автономного округа находятся 20 памятников природы регионального значения.

Природные условия для жизни населения малоблагоприятные. На фоне общей удовлетворительной экологической обстановки выделяются локальные очаги нарушения земель и загрязнения вод, связанные с добычей полезных ископаемых (особенно россыпного золота вдоль речных пойм), а также ареалы пастбищных дигрессий и обезлесения. Зоны общего загрязнения территорий сформировались вокруг г. Анадырь и пос. Нагорный. Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят предприятия ЖКХ и электроэнергетики. Несмотря на незначительные объёмы потребления воды, одной из главных экологических проблем является отсутствие очистных сооружений в зоне арктического побережья. Отходы сбрасываются прямо в реки, озёра и моря. Главный потребитель воды – промышленность. Основные загрязнители – сточные воды шахт, рудников и карьеров. В водах Анадырского лимана отмечается высокое содержание горюче-смазочных материалов. Острота экологической обстановки в Чукотском АО обусловлена низкой скоростью разложения загрязняющих веществ, связанной с низкотемпературным режимом климата и наличием многолетней мерзлоты.

Большая советская энциклопедия; Словарь «География России»; Географическая энциклопедия

Источник