- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ МОРЕПРОДУКТОВ ПО ОКЕАНАМ

- Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Атлантический океан — история отечественного глубоководного промысла

- Какие морепродукты добываются в океане

- Описание хозяйственного значения Атлантического океана

- Общая информация об Атлантическом океане

- Хозяйственная деятельность человека в Атлантическом океане

- Рыбный промысел

- Полезные ископаемые

- Рекреационные ресурсы

- Транспортные пути

- Последствия хозяйственной деятельности

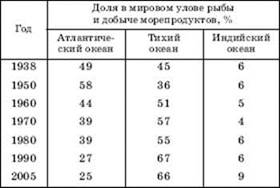

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ МОРЕПРОДУКТОВ ПО ОКЕАНАМ

Все эти структурные изменения сопровождались и сопровождаются значительными сдвигами в географии мирового морского рыболовства. Проследить их можно на нескольких уровнях.

Во-первых, речь может идти о соотношении рыболовства в шельфовых и глубоководных районах Мирового океана. В последнее время доля глубоководных районов несколько возросла, но все еще остается относительно небольшой (10 %), тогда как в пределах континентального шельфа добывают 90 % рыбы и морепродуктов.

Во-вторых, постепенно меняется соотношение рыболовства в трех зонах Мирового океана – северной (к северу от 30° с. ш.), тропической и южной (к югу от 30° ю. ш.). В 1948 г. первая из них давала 85 % всех уловов, вторая – 13 и южная – 2 %, тогда как в наши дни — это соотношение составляет примерно 52:30:18. Налицо явный сдвиг мирового рыболовства в направлении север – юг.

В-третьих, продолжает изменяться распределение мировых уловов между океанами, о чем свидетельствует таблица. Анализ ее показывает, что Атлантический океан, на протяжении многих столетий бывший основным в морском рыболовстве, отошел на второе место, уступив первенство Тихому океану. Это, кстати, еще один пример возрастания роли Тихоокеанского бассейна в жизни современного мира.

В-четвертых, изменяется соотношение между главными районами рыболовства в этих океанах, показанными на рисунке 101. Как и на суше, в Мировом океане есть биологически высокопродуктивные акватории и низкопродуктивные акватории. Первые из них находятся там, где наиболее активно протекают процессы фотосинтеза и образуются скопления биомассы – пищи для нектона. При этом, конечно, имеют значение и такие факторы, как географическое положение, глубины, характер вертикальных и горизонтальных перемещений водных масс, состав ихтиофауны, характер ее питания.

Мировое рыболовство

В Атлантическом океане издавна известны два таких района – Северо-Восточный, у берегов Европы, и Северо-Западный, у берегов Америки. Северо-Восточный район еще в начале 50-х гг. XX в. давал треть всех мировых уловов, но затем добыча здесь резко сократилась из-за переловов и «конкуренции» нефтяной промышленности. Так, некогда очень рыбное Северное море теперь обеспечивает лишь 2,5 % мирового улова. Уменьшились уловы и в Северо-Западном районе, где основную добычу рыбы ведут США и Канада.

В Тихом океане три главных рыболовных района. Северо-Западный район у берегов Азии, где промысел ведут Россия, Япония, Китай, Республика Корея и КНДР, в настоящее время крупнейший не только в Тихом океане, но и в мире. Он выделяется и по уловам рыбы, и по добыче других морепродуктов – моллюсков, ракообразных, водорослей. Северо-Восточный район у берегов Северной Америки по структуре уловов в общем сходен с Северо-Западным, но по их объемам уступает ему. Наконец, еще один рыболовный район – Юго-Восточный – находится у берегов Перу и Чили. Основной объект промысла здесь – перуанский анчоус.

Таковы пять главных рыболовных районов мира. Наряду с ними есть и ряд других районов, менее крупных. Однако со временем почти все они подверглись сильному истощению. На рыбных банках Северной Атлантики оскудели запасы сельди и трески, у берегов Северной Америки – калифорнийской сардины, у берегов Перу и Чили – перуанского анчоуса, в восточной части Центральной Атлантики – головоногих (осьминогов, кальмаров), у Алеутских островов – аляскинского королевского краба. Оскудение коснулось и эстуариев, например Чесапикского залива в США, который заслужил наименование «фабрики белка». Все это и привело к падению уловов в 1970-х гг.

а последние десятилетия объем мировой торговли рыбопродуктами увеличился во много раз. Еще в начале 1990-х гг. на международный рынок поступало около 2/5 всего улова. При этом на развитые страны приходились 1/2 экспорта и 9/10 импорта морепродуктов.

Что же касается перспектив роста мировых уловов, то они, согласно большинству расчетов и прогнозов, выглядят довольно ограниченными. Хотя оценки возможностей использования морских биоресурсов колеблются в очень больших пределах (от 70 млн до 200 млн т), все же большинство специалистов считает максимально допустимыми годовые уловы в объеме 110–120 млн т. А это уровень, который уже достигнут.

В России уловы рыбы в 1990-х гг. сначала сильно снизились, но затем стабилизировались примерно на уровне 3–4 млн т. По производству рыбы из расчета на душу населения (20 кг) Россия превышает среднемировой уровень (16 кг). Рыболовство ведется в реках, озерах и в особенности в морских акваториях, главными из которых были и остаются моря Дальнего Востока.

Источник

Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Атлантический океан — история отечественного глубоководного промысла

Под глубоководным промыслом в рыбохозяйственной практике обычно понимают лов рыбы на глубинах 500-600 м и более. Этот промысел ведется донными и пелагическими тралами и придонными ярусами.

Благодаря усилиям АтлантНИРО и ПИНРО, а также Управлений западной и северной рыбопромысловых разведок, советские научно-поисковые и промысловые суда начали широкомасштабные работы по выявлению запасов глубоководных рыб в 60-е — 70-е годы прошлого столетия. В 1964 г. был освоен промысел палтуса в Баренцевом море. В 1965-1967 гг. были разведаны скопления палтуса на материковом склоне к северу, северо-западу и северо-востоку от Исландии, начат его регулярный промысел. Общий вылов палтуса в этом районе в 1967 г. достиг 21 тыс.т. В последующие годы величины уловов снизились, а промысел прекратился в 1976 г. после введения 200-мильной экономической зоны.

В 1967 г. поисковые суда Северного бассейна обнаружили плотные и устойчивые скопления тупорылого макруруса и черного палтуса на материковом склоне Северо-Западной Атлантики.

В октябре-декабре в район Северной Ньюфаундлендской банки вышла группа промысловых БМРТ, которая успешно вела добычу макруруса на глубинах 600-1200 м. В дальнейшем промысел макруруса и палтуса в районах Баффиновой Земли, Лабрадора, Северной Ньюфаундлендской банки проходил ежегодно, до введения Канадой 200-мильной экономической зоны. Общий вылов в отдельные годы достигал 80 тыс.т. После введения 200-мильных экономических зон глубоководный промысел в водах Канады советский флот вел на основе межправительственного соглашения и по коммерческим лицензиям. До конца 1980-х годов основу уловов составлял макрурус, палтус добывался в прилове. Затем, в связи с неустойчивой промысловой обстановкой на облове макруруса его промысел практически прекратился и был освоен специализированный лов палтуса, который до середины 1990-х годов проходил в зоне Канады. С 1995 г. российские рыбаки начали промысел палтуса за зоной Канады, на больших глубинах банок Флемиш-Кап и Большой Ньюфаундлендской. В этом районе промысел продолжается до настоящего времени и его регулирование осуществляется в рамках международной организации НАФО. Российская квота на вылов палтуса в последние годы составляет около 1,5 тыс.т, как правило, квота осваивается.

В 1970-е годы, в преддверии массового введения прибрежными странами 200-мильных экономических зон, советские рыбохозяйственные исследования были распространены в открытые океанические воды. Первоочередное внимание было уделено районам океанических подводных гор и возвышенностей, к которым, по данным отечественных фундаментальных и рыбохозяйственных исследований, приурочены зоны повышенной биопродуктивности. В 1971-1973 гг. поисковыми и исследовательскими судами Северного и Западного бассейнов были разведаны промысловые скопления макруруса на подводных горах Срединно-Атлантического хребта и организован промысел. В 1974-1975 гг., в первые два года промысла уловы были высокими, в среднем составляли около 28 т на сутки промысла БМРТ, что характерно для начального периода эксплуатации «девственной» популяции. Годовой вылов в 1975 г. достиг 30 тыс.т. макруруса. В последующие годы производительность лова снизилась и в 80-е и 90-е годы прошлого столетия находилась в пределах 10-20 т за судо-сутки лова, а годовые уловы колебались от 1-2 до 11 тыс.т.

Кроме макруруса, на Срединно-Атлантическом хребте и прилежащих комплексах подводных гор (Угловое поднятие, районы к северу и югу от Азорских островов) были обнаружены промысловые скопления берикса. В отдельные годы вылов берикса достигал 10 тыс.т.

Еще один район глубоководного лова был обнаружен на материковом склоне Западной Европы. Поисковые исследования здесь были активизированы в 1976-1977 гг. В феврале 1977 г. поисковое судно Северного бассейна обнаружило скопления морской щуки в районе банки Аутер-Бейли, к юго-западу от Фарерских островов. Был организован промысел, численность группы достигала 20 судов. Уловы донными тралами на глубинах 800-900 м были в пределах 3-20 т за траление, суточный вылов до 50 т. Всего в марте-апреле 1977 г. было выловлено около 12 тыс.т морской щуки. Сейчас этот район находится в рыболовной зоне Фарерских островов.

В районах возвышенности Роколл и плато Хаттон за пределами рыболовных зон прибрежных государств были отмечены промысловые скопления макруруса и гладкоголова на глубинах 800-1200 м, глубоководный лов здесь вели в основном отечественные поисковые суда. В этом районе в 2000-2001 гг. активно работал испанский флот численностью до 24-28 траулеров с общим выловом до 15,4 и 23,8 тыс.т. В последующие годы величины уловов существенно снизились.

Ценным объектом глубоководного промысла является большеголов (хоплостет). Ориентируясь на опыт Новой Зеландии, где промысел этого объекта был весьма успешным, рыбаки европейских стран пытались организовать его добычу в Северной Атлантике. В 1990-е годы промысловые скопления большеголова были обнаружены на материковом склоне к западу от Британских островов, в районе плато Хаттон и на Срединно-Атлантическом хребте. Траловый промысел с переменным успехом вели суда Фарерских островов, Франции, Исландии.

В южном полушарии возможность промысла берикса и некоторых других рыб была выявлена на подводных горах Китового хребта и в районе возвышенности Риу-Гранди.

На подводных горах Китового хребта обитают такие ценные рыбы как берикс, кабан-рыба, масляная рыба. В 1976-1977 гг. было добыто около 6 тыс. т этих рыб. В последующие годы обстановка была неустойчивой, регулярный промысел не велся до 1997-1998 гг. когда лов берикса на Китовом хребте вела значительная группа иностранных судов, что свидетельствует о периодических улучшениях промысловой ситуации.

Подводная возвышенность Риу-Гранди расположена между 29-33° ю.ш., 32-37° з.д. Возможные объекты лова – берикс, кабан-рыба, масляные рыбы, угольщик. В 70-е — 90-е годы этот район обследовали поисковые суда. Были достигнуты промысловые результаты, суточные выловы крупнотоннажных судов достигали 20-40 т берикса и кабан-рыбы.

Источник

Какие морепродукты добываются в океане

По мере того, как человек все более познавал море и его кладовые, морской промысел непрестанно увеличивался и достиг таких размеров, что в экономике некоторых стран стал играть ведущую роль.

Старейшие морские промыслы, надо полагать, находились у очагов древней культуры — в Средиземном море и в морях Юго-Восточной Азии. С древних времен интенсивно осваивались прибрежные участки Северной Атлантики — в вылове водных богатств, как пишет ихтиолог П. А. Моисеев, сейчас на ее долю приходится 37 процентов всего вылова на Земле. Атлантический океан в целом дает 46 процентов всех морских продуктов, Тихий океан, хотя он в несколько раз больше Атлантического, дает 49 процентов, а Индийский — всего лишь 5. Морские дары составляют около двух процентов всех мировых пищевых продуктов. Основная их доля (особенно рыба) вылавливается в. северных частях океанов — 98 процентов. Объясняется это тем, что эти районы наиболее освоены, а также тем, что здесь имеются обширные площади шельфов и полузамкнутых морей, благоприятных для откорма рыбы.

Рыба составляет 90 процентов всех морских продуктов. На втором месте — безпозвоночные (в первую очередь, моллюски), на третьем — водоросли. В настоящее время в океане ведут промысел около 1 млн. судов, рыбным промыслом занято почти 50 млн. человек.

Наиболее продуктивные районы морского промысла— это мелководные банки и шельфы с прилегающими участками океанов с глубинами до 300 — 400 метров. Самые богатые уловы, пожалуй, у побережья Перу и у берегов Юго-Западной Африки — здесь находятся наиболее плодородные «морские пастбища». Годовой улов рыбы, в первую очередь, анчоусов, у берегов Перу оценивается в 100 миллионов долларов. В этих продуктивных районах рыболовных судов порой так много, что иному кораблю трудно пройти прямым курсом, он должен обходить эти районы.

Очень продуктивными являются воды, омывающие Британские острова, Исландию, Ньюфаундленд. Здесь много трески, камбалы, а раньше было много и сельди. Богатыми являются также воды у берегов Японии, Малайзии, Южной Америки.

Кроме рыбы, в океане добывают много двустворчатых моллюсков — гребешков, мидий и устриц, а также ракообразных — омаров, крабов креветок. Моллюски издавна употребляются в пищу во многих зарубежных странах. У нас же этот деликатес только «входит в моду». Я помню, как меня поразила одна картина на красочном и шумном арабском базаре в Каире двадцать пять лет тому назад. Представьте себе целые горы различных морских продуктов, в том числе и мидий. К торговцам подходят весьма солидные дамы, берут живую мидию, тут же ее разламывают и пробуют. Если вкусно, берут кулек, кладут в сумочку и спешат домой.

В США очень любят креветок. Например, в 1967 году их добыча составила более 25 процентов всех морепродуктов.

Во многих странах добывают моллюсков с целью извлечения из них жемчуга. Сейчас уже научились его выращивать искусственно. Для этого внутрь раковины помещают песчинку, вокруг которой нарастает жемчужина. Наиболее ценится жемчуг с берегов острова Цейлон и Персидского залива.

Издавна известен китовый промысел. В давние времена он был очень опасен. К киту подходили на веслах на маленькой лодчонке, гарпун метали вручную. Раненный кит нередко своим хвостом опрокидывал лодку. Теперь на китов охотятся на быстроходных кораблях. Используют мясо кита, жир, амбру и китовый ус. Численность их со временем сильно сократилась и охота на китов сейчас ограничена.

Добывают в море также тюленей, морских котиков, морского бобра (калана), морских черепах. И рачки-криль, которыми питаются киты, тоже используются человеком как морепродукт. Из них делают пасту и добывают крилевое масло. Есть попытки использовать в пищу также фитопланктон. Донные водоросли применяют для изготовления удобрений, лекарств, желе, производства мороженого, как корм скоту и в других целях. Когда мы бываем на Дальнем Востоке, мы часто лакомимся прекрасным морепродуктом — морской капустой.

Источник

Описание хозяйственного значения Атлантического океана

Хозяйственное значение Атлантического океана велико, поскольку на данной акватории ведется добыча полезных ископаемых, рыбы и морепродуктов, пролегают транспортные пути. Из-за интенсивной деятельности человека экологическая обстановка в местных водах быстро ухудшается.

Общая информация об Атлантическом океане

Атлантический океан омывает побережья 70 государств с суммарным населением, превышающим 1,3 млрд человек. Данный географический объект занимает площадь в 92 млн км². Средняя глубина меньше, чем у Тихого, Индийского океанов, не превышает 3600 м. Максимальная — во впадине Пуэрто-Рико, составляет 8742 м. Соленость варьируется от 3,4 до 3,73%.

Хозяйственная деятельность человека в Атлантическом океане

В океане ведутся все виды хозяйственной деятельности. На побережьях Франции, Канады располагаются приливные электростанции. В Соединенных Штатах Америки, Венесуэле, Кубе, Тунисе океанскую воду опресняют, используя специальные установки.

Рыбный промысел

Поскольку ряд промысловых видов был полностью уничтожен, сейчас Атлантика по добыче морепродуктов уступает Тихому океану.

В местных водах вылавливают:

- сельдь;

- сардины;

- треску;

- навагу;

- камбалу;

- палтуса;

- морского окуня;

- тунца;

- осьминогов;

- кальмаров;

- ракообразных;

- угря.

Раньше почти половину рыбы вылавливали в морях Атлантики.

Также велась охота на крупных млекопитающих (китообразных, ластоногих), которая сейчас запрещена из-за резкого сокращения численности животных.

Полезные ископаемые

Большая часть полезных ископаемых добывается в шельфовой зоне, где располагаются нефтяные месторождения. Места разработки находятся на территории Мексиканского залива, Северного моря, Бискайского залива, в озере-лагуне Маракайбо. Здесь же добывают железную руду, фосфиты, каменный уголь, ценные минералы. В Атлантическом океане имеются месторождения алмазов. Из вод добывают соли, химические элементы.

Разработка месторождений привела к экономическому подъему в ряде стран. Особенно благоприятна подобная деятельность для Великобритании, Мексики, Норвегии и Голландии. Однако активное освоение месторождений портит экологическую обстановку в прибрежных зонах данных государств.

Тяжелые металлы добывают у берегов Флориды. Здесь располагаются месторождения циркона, ильменита, моноцита, рутила. Алмазные россыпи находятся в шельфовой зоне около Африки. Рядом с Новой Шотландией добывают золото. Крупные месторождения серы обнаружены в Мексиканском заливе. Кроме того, Атлантический океан используют для получения песка, из которого производится стекло.

Рекреационные ресурсы

Со 2-й половины ХХ в. на океанических побережьях развиваются старые и открываются новые курорты. Главными туристическими зонами считаются берега Средиземного, Карибского и Черного морей, Азорские, Бермудские и Канарские острова. Здесь строят дома отдыха, отели. Считается, что плавание в морской воде благоприятно воздействует на здоровье.

С 1970-х гг. появляются лайнеры, предназначенные для круизов. Такие суда тихоходны, позволяют путешествовать с комфортом. Чаще всего они плавают от Средиземного до Карибского моря. Реже лайнеры отправляются в научно-туристические либо экстремальные плавания вблизи Южного, Северного полюсов.

Транспортные пути

На протяжении 5 веков Атлантический океан остается ведущим в морских перевозках. Благодаря Суэцкому, Панамскому каналам образовались краткие пути, по которым можно быстро попадать в акваторию Индийского, Тихого океанов. Более половины общего объема перевозок приходится на газ, нефть, нефтепродукты. Реже транспортируют золото, тяжелые металлы, химические элементы.

Когда в XIX в. происходила массовая эмиграция, начали перевозить пассажиров. Появился транспорт класса люкс, на котором пересекали акваторию богатые люди.

Последствия хозяйственной деятельности

Человеческая деятельность имеет негативные последствия:

- загрязнение вод и воздуха;

- сокращение видового разнообразия рыб, кораллов и прочих подводных обитателей.

Ухудшаются условия жизни на побережьях, состояние рекреационных зон. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экологической обстановки, разрабатываются специальные научные рекомендации. Страны заключают соглашения, регламентирующие добычу и использование океанических ресурсов. Сейчас осуществляется очистка вод. Сброс отходов производства запрещен. Ограничения вводятся на вылов рыбы и прочих морских обитателей.

Источник

.jpg)

.jpg)