Чёрное море

Донные отложения изучены рядом исследователей. Большая часть надежных данных относится к шельфовой зоне, колонки проб в которой отбирались вибрационной трубкой. Характер отложений и наличие окаменелых организмов в них позволяют судить об эволюции бассейна Черного моря. Распространение донных отложений Черного моря показано на карте А. Д. Архангельского и Н. М. Страхова. Донные отложения делят на три группы: прибрежные— до глубины 30 м, мелководные — на шельфе, глубоководные — покрывающие материковый склон и дно котловины.

На западе и северо-западе моря прибрежные отложения представлены песками. Здесь часть шельфа начиная с глубины 6 м покрывает слой илов со створками раковин мидий и фазеолин. Остальная мелководная часть занята отложениями ракушечников. На глубинах 170—200 м, то есть там, где начинается сероводородная зона, характер отложений резко изменяется. Меньше становится отложений, обусловленных жизнедеятельностью бентоса. Преобладающие глинистые отложения представлены серой глубоководной глиной, глинисто- известковым и известковым илами. Процесс седиментации (осаждение осадков) очень медленный, это видно по сравнительно небольшой мощности современных донных отложений, редко превышающей 2 м. В центральных частях Черноморского бассейна скорость седиментации во время верхнечетвертичного периода, определенная изотопным методом, составила от 10 до 50 см за 1000 лет.

В значительной степени характер отложений зависит не только от условий седиментации, но и от строения прилежащей суши, с которой поставляются продукты выветривания скальных пород. С берегов Кавказа, Понтийских гор и Крымского полуострова поступает большое количество наносов, которые отлагаются в прибрежных частях моря. В северо-западной мелководной зоне глинистого материала меньше, здесь преимущественно распространены ракушечники.

Голоценовую историю Черноморского бассейна исследовали и американские океанологи. В апреле и мае 1969 г. научно-исследовательское судно „Атлан- тис II», принадлежащее Вудсхоллскому океанографическому институту (штат Массачусетс), провело комплексные исследования в Черном море. Наряду с профилированием при помощи сейсмического зондирования и измерения солености остаточных вод в донных осадках на глубине 3 м ниже уровня дна определялся возраст отложений с помощью радиоактивного углерода (14С).

В отчете экспедиции (Бакри и др., 1970; Дегенс, 1970; Манхейм, 1970; Рос и др., 1970) указывается возраст трех осадочных слоев в Черноморской впадине: самого верхнего — 3 тыс. лет, среднего — 7 тыс. лет, а самого нижнего — 25 тыс. лет. В верхних двух слоях, особенно в среднем, многочисленны светлые прослойки, главным образом из фи- топланктонных организмов — кокколи- тофорид, которых нет в нижнем слое.

Установлено, что в котловине Черного моря осаждается в 10 раз больше осадков, чем в котловине Атлантического океана. За последние 3 тыс. лет наибольшая седиментация (более 30 см за 1000 лет) отмечена в восточной и южной частях Черноморской котловины, а наименьшая (до 10 см за 1000 лет) — в северо-западной части. Сравнительно более слабая седиментация на северо- западе, где в море впадают крупные реки Дунай, Днепр, Днестр и др., объясняется активной аккумуляцией на обширной шельфовой полосе.

При изучении солености остаточных вод в донных осадках (на глубине до 2 м ниже уровня дна) обнаружено, что На северо-западе она составляет 7°/оо, а в районе Босфора 13″/оо- На большей глубине соленость остаточных вод снижается. Эти данные интересны, так как в настоящее время соленость морских вод на поверхности открытых участков моря достигает 17—18°/ К содержанию книги: Чёрное море

Лихвинские отложения во многих регионах представлены линзами озеро-болотных глин, суглинков, торфяников.

Так и во времена лихвинского межледниковья в Черное море проникли соленые воды Средиземноморья, что обусловило возникновение.

Прежде всего выяснилось, что биоценозы эти — те же, что и в районе Севастополя, хотя их литологический субстрат (т. е. донные отложения) и

Поворотным пунктом в понимании загадочных находок субфоссильных моллюсков на дне Черного моря было глубокое бурение.

— раздел археологической науки, занимающийся изучением памятников, расположенных на дне морей. озер и рек.

Поскольку при использовании лопаты вода мгновенно мутнеет, донные отложения с культурными

В 1991-1994 СМ. Зеленко изучено дно Черного моря у м. Плана и.

Проникновение фауны, способной переносить значительные колебания степени солености (эвригалинной), во впадину Черного моря фиксируется морскими отложениями, которые А. Д. Архангельский предложил назвать узунларскими.

Источник

Дно Черного моря

Черное море представляет собой глубоководный бассейн с относительно крутыми склонами. Профиль, то есть вертикальный разрез Черного моря, показан на рисунке. При рассмотрении этого профиля следует учесть, что для большей наглядности изображения вертикальный масштаб принят значительно крупнее горизонтального, поэтому профиль дна получился крутым, в действительности же дно наклонено не так сильно, как показано на рисунке.

Многие думают, что в Черном море сразу же от берега начинается резкое понижение дна, а там, где ходят хорошо видимые с пляжа глиссеры и катера (примерно в 500-1000 метрах от берега), глубины измеряются уже сотнями метров. Между тем это далеко не так. Линия 100-метровых глубин проходит на расстоянии 200 километров от берега в северозападной части моря, 10-15 километров — в основной части и только в отдельных районах (Крым) — на расстоянии одного километра. Ложе моря в основном ровное, но там имеются небольшие трещины и уступы, есть и возвышенности с очень пологими склонами.

Наибольшая глубина Черного моря 2211 метров. Район максимальных глубин расположен в центральной части моря, несколько ближе к турецким берегам.

На дне Черного моря, в одной из самых глубоких его впадин, так называемой Ялтинской, на глубине свыше 2 километров побывал человек, первое погружение еще прошлом веке (1971 г.) на специальном глубоководном аппарате «Север-2». Длина его — 4 метра, водоизмещение-15 тонн. Аппарат имел экипаж из 4 человек под руководством и при участии М. Н. Диомидова — известного советского конструктора глубоководных аппаратов.

Что же видят акванавты совершая погружения в глубины Черного моря? Только в поверхностном слое — до 100 метров существует жизнь. Глубже в полной темноте под лучами прожектора светятся только органические остатки, медленно опускавшиеся на дно и напоминавшие хлопья снега. Но здесь можно встреть и человеческие творения — затонувшие корабли различных эпох покоятся во мраке глубин.

Различают два типа структуры земной коры — океанический и материковый. В океане под слоем воды лежит слой осадков, которые там постепенно накапливаются, толщина этого слоя от 2 до 5 километров. Затем идет базальтовый слой такой же толщины и, наконец, магма, которая выходит на поверхность при извержениях вулканов. Под материками нет осадочного слоя, но зато базальтовый слой там толще, до 20 километров, и, кроме того, присутствует еще один слой — гранитный, толщиной 10-15 километров, расположенный выше базальтового.Под Черным морем строение земной коры напоминает океанское, но слой осадочных пород там более 10 километров, то есть толще, чем в океане, а слой базальтов имеет толщину 10-20 километров (меньше, чем под материками, но больше, чем под океанами). Гранитный слой проходит только у берега.

Поскольку известно, что в геологическом отношении Черное море — молодое, то строение земной коры под ним позволяет подтвердить одно из противоположных друг другу предположений об образовании материков и океанов. Одни ученые считают, что океаны образовались прежде материков, что первичный тип земной коры был базальтовый, поэтому в океане эти породы залегают неглубоко. Затем по трещинам поступала гранитная магма, которая образовала материки. Другие ученые придерживаются противоположного взгляда. Они считают, что моря более современны, чем материки. Эта точка зрения подтверждается и океаническим строением дна «молодого» Черного моря. Если бы материки были моложе океанов, то под Черным морем, так же как и под другими внутриматериковыми морями, располагался бы большой слой гранитов.

Теперь, побывав под дном Черного моря, поднимемся выше и познакомимся с составом грунтов, покрывающих сверху его дно. Грунты Черного моря образовались в результате взаимодействия трех основных факторов: разрушения берегов, выносов рек и отложений органических остатков. Прибрежные грунты состоят из гальки, гравия, песка, алеврита (очень мелких частичек). Дно на глубине от 20 до 150 метров покрыто илами со створками раковин мидий и фазеолин. Глубоководные илы — глинистые и известковые. Дно на глубине от 200 до 1500 метров покрыто темными (серыми, бурыми, коричневыми) илами.

Побывав на дне моря, поднимемся еще выше и познакомимся с рельефом дна вблизи берегов моря. Прежде чем давать общую характеристику прибрежных участков дна Черного моря, необходимо остановиться на той огромной роли, которую в их изменении играют волны. На рисунке показано пунктиром, каким был первоначальный профиль берега. Морские волны срезали часть его, образовав крутой уступ, или клиф, грунт при этом опустился вниз по склону, создав здесь отложения, а часть грунта под воздействием волн передвинулась вдоль берега. Таким образом, разрушительная и созидательная деятельность волн в зоне прибоя существует одновременно.

Перейдем теперь к характеристике дна отдельных районов Черного моря.

Харктеристика дна

Берега северо-западной части отмелые, на западном берегу Крыма также имеются обширные песчаные пляжи. У южного берега Крыма пляжи маленькие, так как там скалы сложены из очень прочных пород, которые не смогла разрушить даже тысячелетняя работа моря. Например, скала «Монах» стояла у Симеиза несколько столетий, и лишь в 1927 году ее разрушило землетрясение.

Интересной особенностью кавказского берега являются огромные выступы, например, у Пицундского и Сухумского мысов. Их основание лежит на глубине до 200 метров. Они образовались в процессе накопления грунта, который выносится реками в море, а затем движется под действием волн вдоль берега. Подходя к выступам, наносы сваливаются в море, постепенно наращивая мысы. Особенность Кавказского и Анатолийского берегов моря — наличие погруженных дельтовых выступов рек, образующих подводные отмели, таких ка Гудаутскуя.

Не менее интересной особенностью являются каньоны — глубокие долины с относительно крутыми склонами, идущие от берега в море и по его дну. Каньоны находятся против устьев рек Колхиды — Ингури, Хоби и Риони, Уклон их склонов достигает иногда 25 градусов (400 м/км), а продольный уклон 12 градусов (200 м/км). Каньоны простираются до глубины 1000 метров. Ученые многих стран работают над выяснением загадки происхождения каньонов (такие формы рельефа есть и вблизи Калифорнии и против устьев африканских рек).

Возможно, это ложбины протекавших здесь рек, которые были затоплены лри подъеме уровня Мирового океана (на сотни метров), вызванном таянием льда после последнего оледенения. Возможно, каньоны — трещины земной коры, образовавшиеся при землетрясениях. Может быть, каньоны образовались в результате размыва дна артезианскими источниками.

Такие источники найдены и на дне Черного моря у берегов Кавказа,

Может быть, каньоны — результат работы так называемых противотечений при волнении. Когда масса воды систематически нагнетается волнами к берегу, часть ее возвращается в море и размывает дно. В настоящее время трудно отдать предпочтение тому или другому из этих предположений.

Источник

Донные осадки черного моря

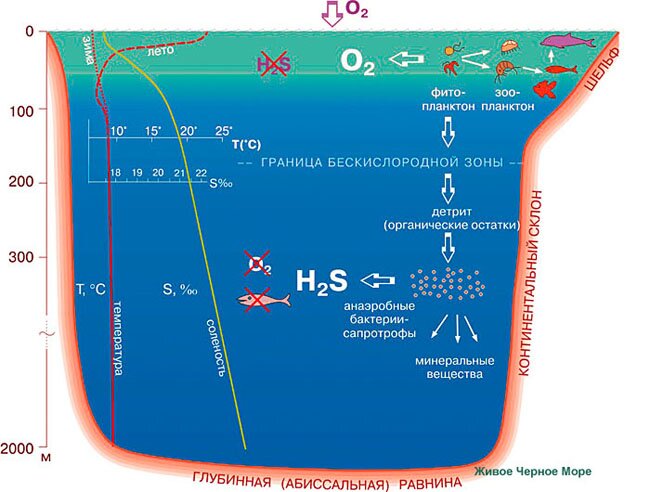

Два Черных моря — стратификация

Сероводород в Черном море — одно из самых известных и необычных свойств моря. Но — избыток сероводорода в глубинных водах Черного моря — лишь одно из следствий того, что глубже 200 метров — в черноморской воде нет кислорода; ни животные, ни растения жить там не могут. На глубинах от 200 метров до самого дна Черного моря — живут только бактерии, выделяющие сероводород. Ни одного другого такого моря в мире нет.

Получается это так:

Кислород проникает в воду через поверхность моря — из воздуха; и еще — образуется в верхнем освещенном слое воды (фотическая зона) при фотосинтезе водорослей планктона .

Для того, чтобы кислород попал в глубины, море должно перемешиваться — за счет волн и вертикальных течений. А в Черном море — вода перемешивается очень слабо; нужны сотни лет, чтобы вода с поверхности достигла дна. Причины этого необычного явления следующие:

В Черном море, из-за его опреснения реками, существует две массы, два слоя воды, которые слабо смешиваются друг с другом.

Поверхностный слой черноморской воды — до глубины примерно 100 метров — преимущественно речного происхождения. В то же время, в глубины моря поступает более соленая (а значит — и более тяжелая) вода из Мраморного моря — она притекает по дну Босфорского пролива (нижнебосфорское течение) и опускается вглубь. Поэтому соленость придонных слоев черноморской воды достигает 30‰ (грамм соли в литре воды).

Изменение свойств воды с глубиной — не плавное: с поверхности до 50-100 метров соленость меняется быстро — от 17 до 21 ‰, а уже далее — до дна — увеличивается равномерно. В соответствии с соленостью изменяется и плотность воды.

Температура на поверхности моря всегда определяется температурой воздуха. А температура глубоких вод Черного моря — круглый год 8-9 о С. От поверхности до глубины 50-100 метров температура, как и соленость, меняется быстро — а дальше остается постоянной до самого дна.

Это и есть две массы черноморской воды: поверхностная — опресненная, более легкая и близкая по температуре к воздуху (летом она теплее глубинных вод, а зимой — холоднее); и глубинная — более соленая и тяжелая, с постоянной температурой.

Слой воды от 50 до 100 метров называется пограничным — это граница между двумя массами черноморской воды, граница, препятствующая перемешиванию. Более точное его название — холодный пограничный слой: он всегда холоднее глубинных вод, так как, охлаждаясь зимой до 5-6 o С, не успевает прогреться за лето.

Слой воды, в котором резко меняется ее температура, называется термоклин; слой быстрого изменения солености — галоклин, плотности воды — пикноклин. Все эти резкие изменения свойств воды в Черном море сосредоточены в области пограничного слоя.

Расслоение — стратификация черноморской воды по солености, плотности и температуре — препятствует вертикальному перемешиванию моря и обогащению глубин кислородом. К тому же, вся бурно развивающаяся черноморская жизнь дышит — дышат планктонные ракообразные, медузы, крабы, рыбы, дельфины, даже сами водоросли дышат — потребляют кислород.

Когда живые организмы умирают, их останки становятся пищей для бактерий-сапротрофов. При бактериальном разложении мертвого органического вещества (гниении) используется кислород. С глубиной, разложение начинает преобладать над процессами создания живого вещества планктонными водорослями, а потребление кислорода при дыхании и гниении становится более интенсивным, чем его производство при фотосинтезе. Поэтому, чем дальше от поверхности моря — тем меньше остается в воде кислорода. В афотической зоне море (там, куда не проникает солнечный свет), под холодным промежуточным слоем — ниже 100-метровой глубины, кислород уже не производится, а только потребляется; не проникает он сюда и за счет перемешивания — этому препятствует стратификация вод.

В результате, кислорода для жизни животных и растений достаточно только в верхних 150 метрах Черного моря. Его концентрация падает с глубиной, и основная масса живого в море — биомасса Черного моря — сосредоточена выше 100-метровой глубины.

В глубинах Черного моря, ниже 200-метров — кислорода нет вообще, и там живут только анаэробные сапротрофные бактерии, продолжающие разложение останков живого, погружающихся из верхнего слоя моря. При анаэробном (безкислородном) разложении останков образуется сероводород — вещество, ядовитое и для животных, и для растений (он блокирует дыхательную цепь митохондрий). Источником серы служат серосодержащие аминокислоты белков, в меньшей степени — сульфаты морской воды, используемые некоторыми видами бактерий для окисления органики.

Вот так и получается, что 90% водной массы Чёрного моря — почти безжизненны. Но ведь и в любом другом море или океане почти вся жизнь сосредоточена в верхнем, 100-200-метровом слое воды — как и здесь. Правда, из-за недостатка кислорода и наличия сероводорода в воде, в Чёрном море отсутствует глубоководная фауна, это снижает его биоразнообразие еще больше, вдобавок к влиянию низкой солености. Например, нет хищных рыб глубин с огромными зубастыми пастями, перед которыми вывешены светящиеся приманки.

Иногда говорят о том, что сероводород появился в Черном море вследствие его загрязнения, о том, что сероводорода становится всё больше, что море на — грани катастрофы. Действительно, переудобрение — эвтрофикация Черного моря стоком с сельскохозяйственных полей в 1970-80е годы, вызвало бурный рост «сорной» морской растительности — некоторых видов фитопланктона, нитчатых водорослей — «тины», стало образовываться больше органических останков, из которых при гниении образуется сероводород (об этом также — в конце страницы Изменения экосистемы Черного моря). Но значительных изменений в сложившееся за тысячелетия равновесие этот «лишний» сероводород не внес. И уж точно — нет никакой опасности взрыва сероводорода — чтобы образовался пузырь газа, концентрация молекул этого вещества в воде должна быть на порядки больше реальной (8-10 мг/л на глубинах 1000-2000м) — проверьте, используя формулы из школьных курсов химии и физики.

Летний термоклин — тонкий слой воды, толщиной от нескольких сантиметров до нескольких метров; часто — он хорошо виден под водой, и очень хорошо чувствуется ныряльщиками — пронырнув несколько метров в направлении дна, можно попасть из 20-градусной — в 12-градусную воду.

Летний прибрежный термоклин легко разрушается штормом или сильным сгонным ветром с берега — вода у берега охлаждается.

Рельеф дна Черного моря . Черное море — глубокое; центральную часть его дна занимает илистая абиссальная (т.е. — глубинная) равнина, лежащая на двухкилометровой глубине, а склоны черноморской впадины круты. Максимальная глубина Черного моря — 2210 м.

Шельф Черного моря — пологий подводный склон, продолжение берега под водой до глубины 100-150м — у гористых берегов (Кавказ, Крым, Анатолия) — не более нескольких километров от береговой линии. Дальше — следует очень крутой (до 20-30 о ) континентальный склон — обрыв до глубин более 1000 метров. Исключением является мелководная Северо-Западная часть Черного моря — она вся относится к шельфовой зоне, и, фактически, не является частью черноморской впадины.

Такой рельеф дна также мало способствует интенсивному обмену водой между глубинами моря и его поверхностью, так как поверхность моря оказывается небольшой относительно его объема. Чем меньше поверхность моря при данном объеме, тем меньше кислорода на единицу объема моря попадает в море из воздуха и создается водорослями в освещенном слое воды. Поэтому — и форма впадины Черного моря не благоприятствует обогащению его глубин кислородом.

Донные осадки Черного моря: какими бы ни были берега и пляжи — песчаные, галечные, или скальные — начиная с глубины 25-50 метров, на дне Черного моря — песок или гравий. С увеличением глубины, поверхность укрывается обломками створок мидий, а еще глубже — модиол Modiolus phaseolinus , которые формируют фазеолиновый и л шельфа .

Данные геологических исследований дна Черного моря, свидетельствуют, что толщина слоя донных осадков, накопленных на абиссальной равнине за всю историю существования Черного моря — от 8 до 16 км; то есть, глубина осадков — в 4-8 раз больше глубины водной толщи Черного моря. Толщина слоя осадков в 1.5-2 раза больше в западной части Черного моря, отделенной центральным черноморским меридиональным поднятием — от Анатолии к Крыму. Толщина слоя осадков на абиссальной равнине, накопленных за последние 3000 лет истории современного Черного моря — от 20 до 80 см в разных участках дна.

Слой осадков Черного моря лежит на базальтовой плите 5-10 км толщиной, покрывающей мантию Земли. Для Черного моря характерно отсутствие непрерывного промежуточного слоя гранита между осадками и базальтовой платформой; гранитный слой обычен для континентальных морей. Элементы гранитного слоя найдены геологами только в восточной части абиссальной равнины. Такая структура дна, как в Черном море — характерна для океанов.

Основное Черноморское Течение направлено против часовой стрелки по всему периметру моря, образуя два заметных кольца (‘очки Книповича’, по имени одного из гидрологов, описавших эти течения). Карта Черного моря В основе этого движения вод и его направленности — лежит ускорение, придаваемое воде вращением Земли — Кориолисова сила. Однако, на такой, относительно небольшой акватории, как Черное море, направление и сила ветра имеют не меньшее значение. Поэтому — ОЧТ очень изменчиво, иногда оно становится слабо различимым на фоне течений меньшего масштаба, а иногда — скорость струи основного черноморского течения достигает 100 см/с.

В прибрежных водах Черного моря образуют ся вихри противоположной ОЧТ направленности — антициклонические круговороты , особенно они выражены у Кавказского и Анатолийского берегов . Местные вдольбереговые течения в поверхностном слое воды обычно определяются ветром, их направление может меняться в течение суток.

Особый вид локального течения — тягун — образуется у пологих песчаных берегов во время сильного волнения моря: набегающая на берег вода отступает обратно не равномерно, а по руслам, образуемым в песчаном дне. Попасть в струю такого течения опасно — несмотря на усилия пловца, он может быть унесен от берега; чтобы выбраться, надо плыть не прямо к берегу, а наискосок.

Средний уровень Черного моря повысился за прошедшее столетие на 12см ; это изменение маскируется сильными колебаниями уровня моря (до 20см в течение года), связанными с межгодовой изменчивостью речного стока. Недавние данные спутниковой альтиметрии показали сильное ускорение повышения уровня Черного моря: до 20см/десятилетие (вековая тенденция) в центральной части моря. Более осторожная оценка — 3-4см/десятилетие. Многие специалисты связывают это явление с таянием полярных льдов в результате глобального потепления.

Приливно-отливные колебания уровня Черного моря не превышает 10 см, так как средиземноморские приливные волны затухают проливах, а размеры самого Черного моря недостаточно велики для развития сильных приливов.

Наиболее заметные быстрые изменения уровня моря связаны с действием ветра. Сильный устойчивый ветер с берега создает сгонное течение: море уходит от берега, его уровень в данном месте понижается, иногда — до 30см за день. На смену поверхностной воде поднимается вода из глубины. При устойчивом ветре с моря, наблюдается обратное явление — ветровой нагон, повышение уровня моря у берега.

Таковы — очень кратко — основные свойства современного Черного моря. Но оно не всегда было таким, каким мы знаем его сегодня; география, гидрология, экология Черного моря изменялись многократно и очень сильно. Черное море продолжает изменяться и сейчас: Эволюция экосистемы Черного моря

Источник