- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные донные отложения Азовского моря

- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные донные отложения Азовского моря

- Донные отложения азовского моря

- «Том 7. АЗОВСКОЕ МОРЕ Том 7 АЗОВСКОЕ МОРЕ (М.В. Крыленко, В.В. Крыленко) СОДЕРЖАНИЕ 7.1 Оценка текущего состояния и проблем уникальных береговых ландшафтов Азовского моря, степени их . »

- «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ АЗОВОЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»

- СОДЕРЖАНИЕ

- 7.1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ УНИКАЛЬНЫХ

- БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ АЗОВСКОГО МОРЯ, СТЕПЕНИ ИХ УЯЗВИМОСТИ К

- ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

- 7.1.2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ ДНА, ДОННЫЕ ОСАДКИ

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Особенности осадконакопления в Азовском море → Современные донные отложения Азовского моря

Современные донные отложения Азовского моря

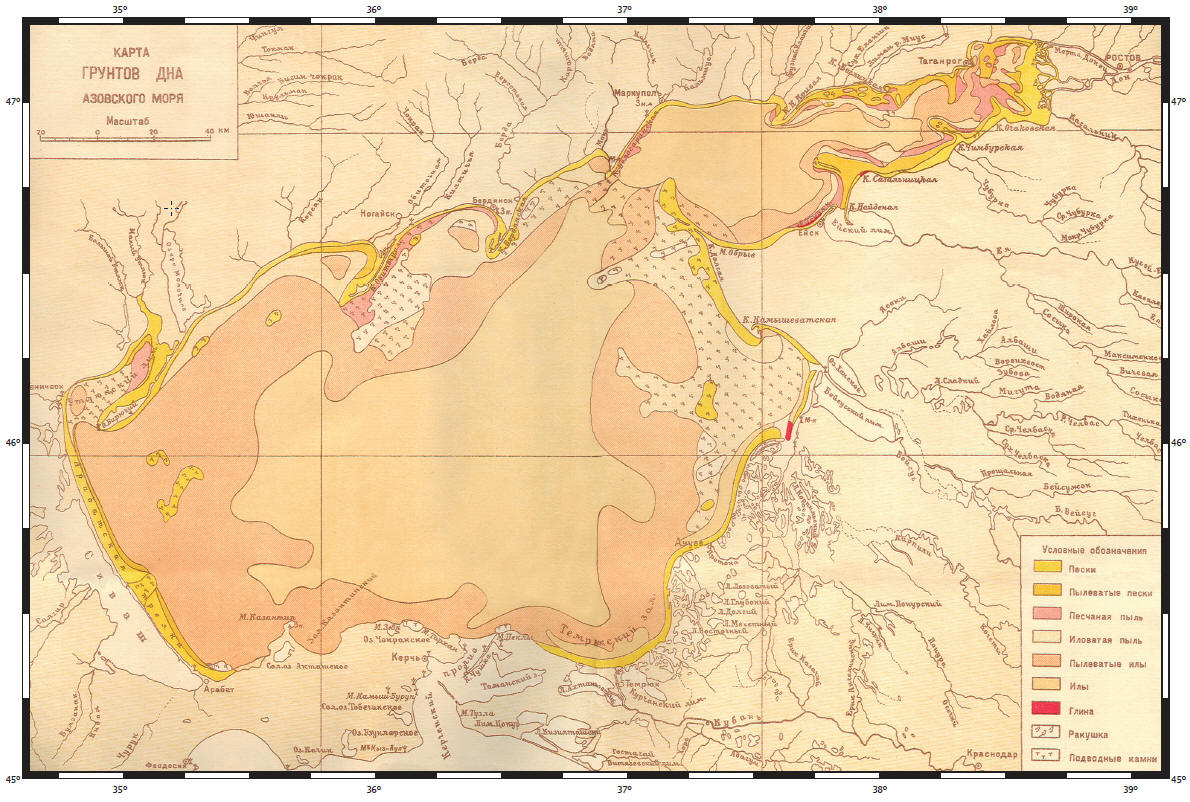

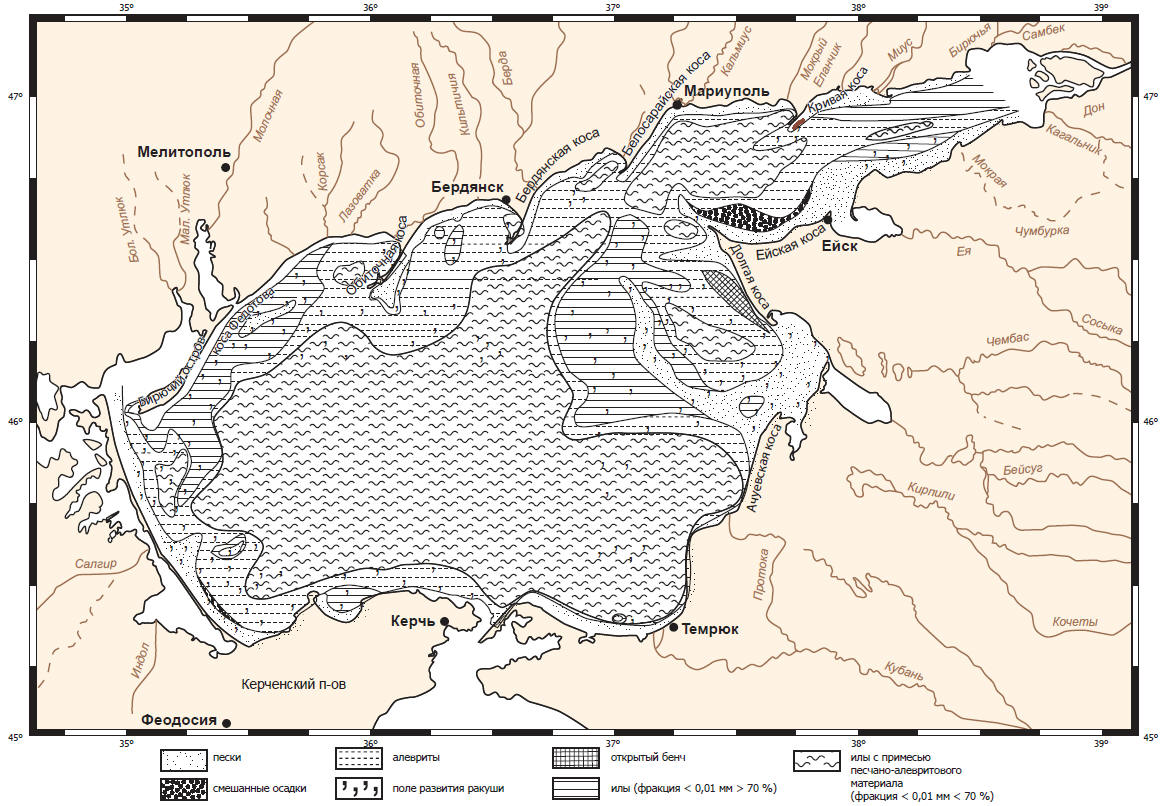

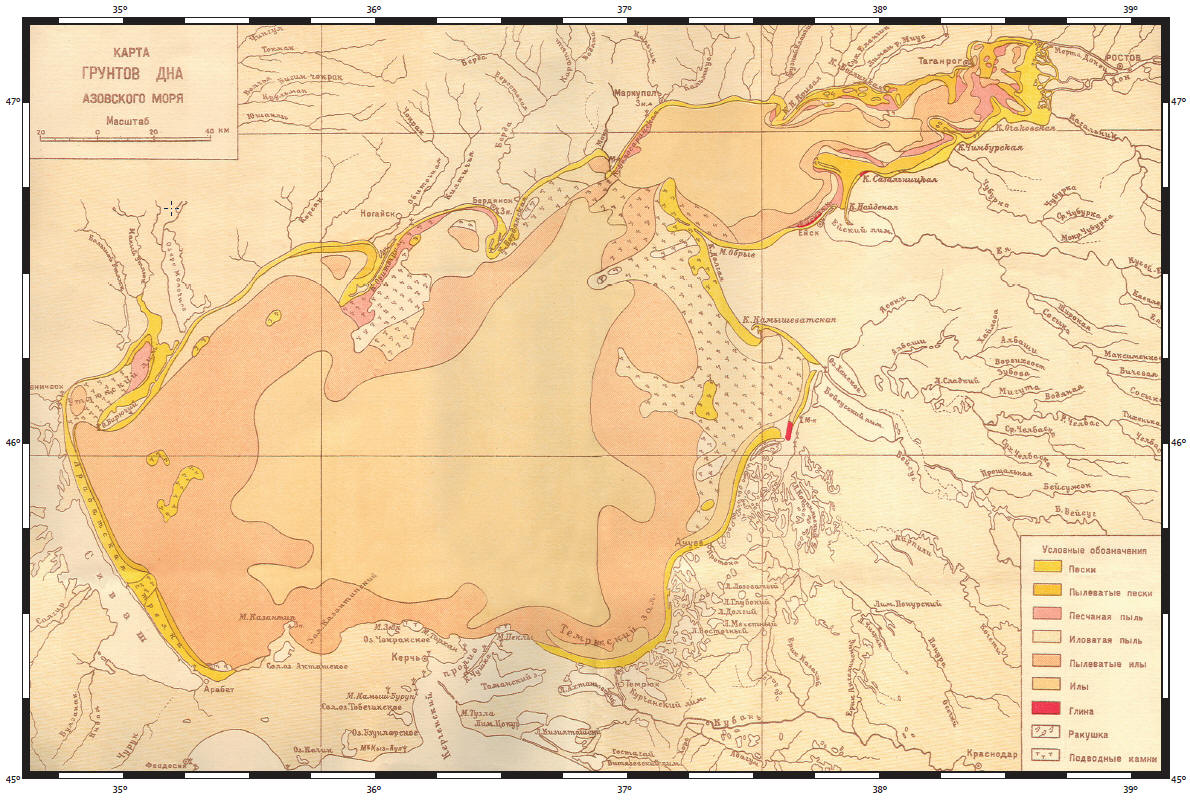

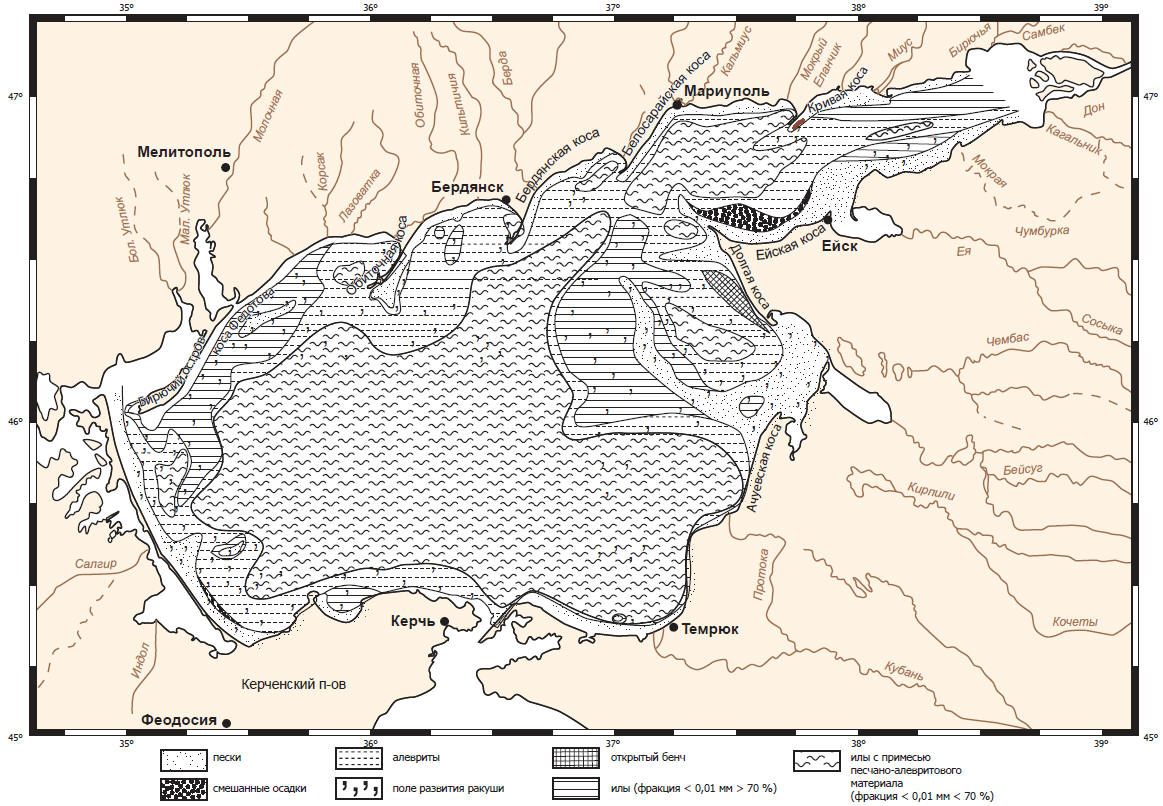

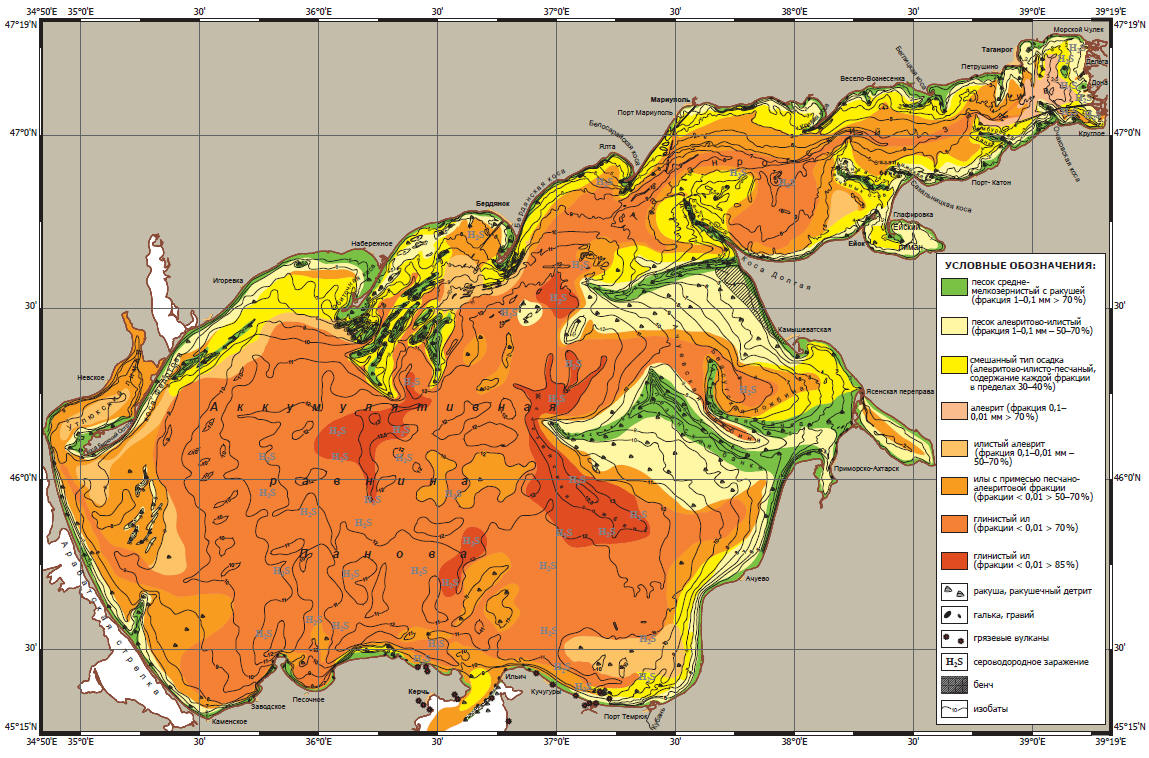

Азовское море в геологическом отношении изучалось более полутора веков. Известны основные черты геологии, источники поступления осадочного материала, главные типы донных осадков (Рисунок 1, 2), влияние антропогенного фактора на осадконакопление и другие особенности. Главный итог этого изучения – выявление специфики самого бассейна и происходящих в нем природных процессов. Вместе с тем со времени выхода обобщающей монографии Е.Ф. Шнюкова и его соавторов по геологии Азовского моря (Геология . 1974) прошло более 30 лет. Давно опубликованы работы Д.Г. Панова, А.Н. Александрова, Ю.П. Хрусталева, В.А. Мамыкиной, Ф.А. Щербакова, М.К. Спичака (Панов, Спичак, 1961; Александров, 1964; Панов, Хрусталев, 1966; Хрусталев, Щербаков, 1974; Мамыкина, Хрусталёв, 1980; Хрусталев, 1989, 1999) и других исследователей донных осадков Азовского моря. За эти годы появился новый фактический материал, сформировались новые подходы к его изучению. Претерпело значительное изменение антропогенное влияние. Прежние представления о плоском, выровненном рельефе морского дна сменились пониманием того, что этот рельеф местами весьма расчленен, как показано в разделе Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря , и необходимо изучать его взаимосвязи с осадконакоплением.

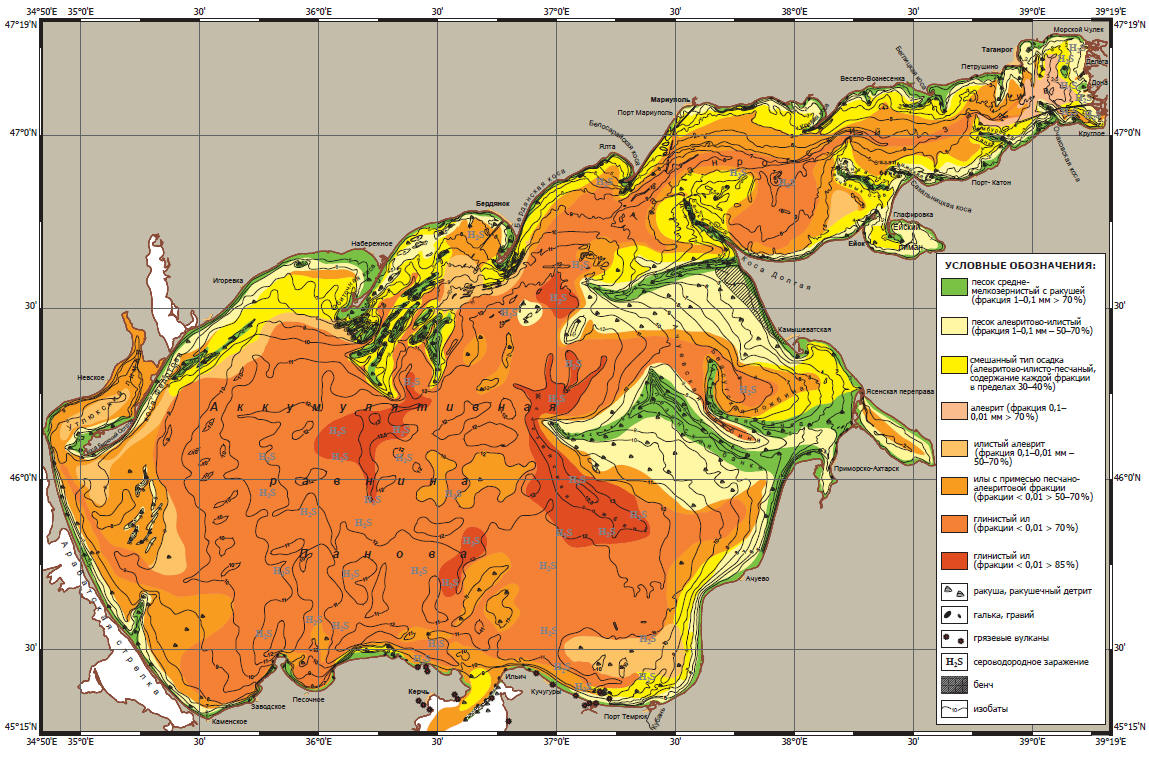

Отличительной чертой новой карты распределения донных отложений Азовского моря (Рисунок 3), составленной академиком Г.Г. Матишовым (2007), является учет крупномасштабных особенностей рельефа дна (см. раздел Новые представления о батиметрии, Рисунок 3) и локальной гидродинамики вод. При составлении карты учитывался также фактор наличия источников осадочного материала (абразионно-обвальных берегов), биопродуктивных зон моря и вектор главенствующих воздушных потоков во время пыльных бурь.

Как показано на новой карте донных отложений, господствующее положение в Азовском море занимают глинисто-илистые осадки (фракция 0,01 мм составляет более 70 %). Они распространены в основном на аккумулятивной равнине Панова. Кроме центральной и южной частей шельфа серые и темно-серые илы локально накапливаются во впадинах лиманов и заливов, в вытянутых ложбинах между банками. Характерный узкий ареал илов выстилает дно осевой ложбины Таганрогского залива на глубине 5–10 м. Все илистые осадки высокоорганичные, почти повсеместно имеют специфичный запах сероводорода (Матишов и др., 2006 и др.).

Характерное явление седиментогенеза Азовского моря – смешанный тип донных отложений. Их отличительная черта – смесь в близких пропорциях (от 25 до 40 %) фракции ила, алеврита и песка, включая детрит. Ареалы смешанных осадков тяготеют к прибрежному шельфу, к подножию всех значимых банок открытого моря, а также к центру понижения дна в крупных заливах.

Зона песков (фракция 1,0–0,1 мм – более 50 %) простирается на Азовском шельфе узким шлейфом в прибрежье на глубине до 2–6 м, а также на подводном береговом склоне кос. Песчано-ракушечные отложения слагают подводные банки на глубине 1–9 м, узкие пологие песчаные валы и гряды. Во многих местах банок отложения представляют собой ракушечник с песчано-алевритовым заполнителем.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Особенности осадконакопления в Азовском море → Современные донные отложения Азовского моря

Современные донные отложения Азовского моря

Азовское море в геологическом отношении изучалось более полутора веков. Известны основные черты геологии, источники поступления осадочного материала, главные типы донных осадков (Рисунок 1, 2), влияние антропогенного фактора на осадконакопление и другие особенности. Главный итог этого изучения – выявление специфики самого бассейна и происходящих в нем природных процессов. Вместе с тем со времени выхода обобщающей монографии Е.Ф. Шнюкова и его соавторов по геологии Азовского моря (Геология . 1974) прошло более 30 лет. Давно опубликованы работы Д.Г. Панова, А.Н. Александрова, Ю.П. Хрусталева, В.А. Мамыкиной, Ф.А. Щербакова, М.К. Спичака (Панов, Спичак, 1961; Александров, 1964; Панов, Хрусталев, 1966; Хрусталев, Щербаков, 1974; Мамыкина, Хрусталёв, 1980; Хрусталев, 1989, 1999) и других исследователей донных осадков Азовского моря. За эти годы появился новый фактический материал, сформировались новые подходы к его изучению. Претерпело значительное изменение антропогенное влияние. Прежние представления о плоском, выровненном рельефе морского дна сменились пониманием того, что этот рельеф местами весьма расчленен, как показано в разделе Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря , и необходимо изучать его взаимосвязи с осадконакоплением.

Отличительной чертой новой карты распределения донных отложений Азовского моря (Рисунок 3), составленной академиком Г.Г. Матишовым (2007), является учет крупномасштабных особенностей рельефа дна (см. раздел Новые представления о батиметрии, Рисунок 3) и локальной гидродинамики вод. При составлении карты учитывался также фактор наличия источников осадочного материала (абразионно-обвальных берегов), биопродуктивных зон моря и вектор главенствующих воздушных потоков во время пыльных бурь.

Как показано на новой карте донных отложений, господствующее положение в Азовском море занимают глинисто-илистые осадки (фракция 0,01 мм составляет более 70 %). Они распространены в основном на аккумулятивной равнине Панова. Кроме центральной и южной частей шельфа серые и темно-серые илы локально накапливаются во впадинах лиманов и заливов, в вытянутых ложбинах между банками. Характерный узкий ареал илов выстилает дно осевой ложбины Таганрогского залива на глубине 5–10 м. Все илистые осадки высокоорганичные, почти повсеместно имеют специфичный запах сероводорода (Матишов и др., 2006 и др.).

Характерное явление седиментогенеза Азовского моря – смешанный тип донных отложений. Их отличительная черта – смесь в близких пропорциях (от 25 до 40 %) фракции ила, алеврита и песка, включая детрит. Ареалы смешанных осадков тяготеют к прибрежному шельфу, к подножию всех значимых банок открытого моря, а также к центру понижения дна в крупных заливах.

Зона песков (фракция 1,0–0,1 мм – более 50 %) простирается на Азовском шельфе узким шлейфом в прибрежье на глубине до 2–6 м, а также на подводном береговом склоне кос. Песчано-ракушечные отложения слагают подводные банки на глубине 1–9 м, узкие пологие песчаные валы и гряды. Во многих местах банок отложения представляют собой ракушечник с песчано-алевритовым заполнителем.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

Донные отложения азовского моря

Органическое вещество в грунтах играет ведущую роль в круговороте химических элементов. Фотосинтетические пигменты в донных отложениях являются маркерами органического вещества, синтезированного фитопланктоном, фитобентосом, высшей водной растительностью, пурпурными и зелеными бактериями. Их содержание в воде характеризует продуктивность водоемов. Осаждение и захоронение пигментов в осадках определяется совокупным действием биологических, физических и химических факторов в водоеме и на водосборе [1]. В донных отложениях органическое вещество контролирует состав газов и их режим на границе раздела «вода – донные отложения». В южных морях, в частности Азовском море, химическая и бактериальная деградация органического вещества интенсивно происходит как в водной толще, так и на границе раздела «вода – донные отложения» [2].

В работе З.В. Александровой с соавт. [3] четко показана взаимосвязь содержания в донных отложениях Азовского моря легкоокисляемого органического вещества с развитием заморных явлений в придонном горизонте в летний период года. При этом недостаточно изучена сезонная трансформация фитопигментов в донных отложениях при разных кислородных режимах в Азовском море.

В связи с вышесказанным целью работы явилось изучение пространственно-временного распределения седиментированных растительных пигментов в связи с особенностями гранулометрического состава Азовского моря в условиях дефицита кислорода.

Рис. 1. Взаимосвязь компонентов образования и потребления каротиноидов в донных отложениях Азовского моря

Материалы и методы исследования

Материалом для анализа послужили пробы донных отложений, отобранные по всей акватории Азовского моря на стандартных станциях в комплексных экспедициях АЗНИИРХ в период с 2013–2014 гг. Отбор проб донных отложений для анализа пигментов осуществляли с поверхностного 2 см горизонта дночерпателем Петерсена. Растительные пигменты в донных отложениях определялись во влажных пробах экстракцией 100 % ацетоном с дальнейшим спектрофотометрированием по ГОСТ 17.1.04.02-90. Определение органического углерода в донных отложениях проводили титриметрическим методом [4]. Определение сульфидной серы в донных отложениях проводили согласно РД 52.24.525-2011 «Массовая доля сульфидной серы в донных отложениях. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с n,n-диметил-п-фенилендиамином». Анализ гранулометрического состава донных отложений, отобранных с верхнего слоя грунта моря (

2 см), выполнялся на лазерном дифракционном анализаторе частиц SALD–200V/201V (SHIMADZU).

Результаты исследования и их обсуждение

В донных осадках Азовского моря органическое вещество имеет фитогенную природу, и темп его накопления отражает интенсивность продукционных процессов [3]. Статистический анализ фондовых данных позволил выявить элементы, обеспечивающие поступление легкоокисляемого органического вещества (каротиноидов) в донные отложения, а также потребление каротиноидов бактериобентосом (Ббентос), а именно сульфатредуцирующими бактериями и бентосными организмами (рис. 1).

Бактериобентос в Азовском море получает наибольшее развитие при определенных химико-гидрологических условиях – низкая активность турбулентного перемешивания водных масс, высокая температура воды, обогащение донных осадков легкоокисляемым органическим веществом [5]. В анаэробных условиях наибольшее развитие получают сульфатредуцирующие бактерии, восстанавливающие сульфаты до сероводорода и сульфидов, причем в Азовском море сульфаты в донных отложениях присутствуют в значительных количествах (98–1274 мкг/г сырого грунта), существенно превышающих минимальную концентрацию, необходимую для сульфатредукции [6]. Интенсивный процесс сульфатредукции в осадках Азовского моря, в свою очередь, определяет образование значительного количества сульфидов железа. Кислоторастворимые сульфиды обнаружены в концентрациях 3–1034 мкг/г сырого грунта [7]. По данным 2013 г. интенсивность сульфатредукции по акватории моря сопоставима с окислительно-восстановительными процессами в поверхностном слое донных отложений, о чем свидетельствуют низкие величины окислительно-восстановительного потенциала, переходящие в область отрицательных значений (от –25 до –135 мВ), а также показатели кислотно-щелочного равновесия (рН), соответствующие 6,14–7,93 ед.

Другим потребителем осадочного материала в Азовском море является зообентос. В связи с этим при высоких биомассах бентоса отмечено снижение содержания каротиноидов в донных отложениях, что подтверждается отрицательным коэффициентом корреляции (r = –0,52). Следует отметить, что в летний период в условиях гипоксии наблюдается резкое сокращение ареала обитания незамороустойчивых бентосных организмов при возрастании численности и биомассы замороустойчивых форм брюхоногих моллюсков, фораминифер, полихет [8]. Данный факт может быть объяснен высокой интенсивностью сульфатредукции и накоплением токсичного сероводорода в придонном горизонте в летний период года при дефиците кислорода. Снижение общей биомассы зообентоса в заморные годы обусловливает тот факт, что в районах с максимальной численностью сульфатредуцирующих бактерий биомасса зообентоса минимальна [6].

Общее количество органического вещества в донных осадках в целом и его биохимически подвижной части – хлорофилла и каротиноидов в частности четко отражает кислородные условия в придонном горизонте. Основной причиной заморов в летний период года в Азовском море является повышенное поступление автохтонного органического вещества, что приводит к накоплению легкоокисляемых веществ в донных отложениях и, как следствие, увеличению масштабов заморных зон в придонном горизонте моря в условиях замедленного вертикального водообмена [3].

В формировании зон дефицита кислорода важнейшая роль принадлежит типу донных осадков (рис. 2). Глинистые и глинисто-алевритовые илы, содержащие максимальное количество легкоусвояемого органического вещества, являются первостепенным фактором активизации сульфатредуцирующих процессов.

Связь содержания фитопигментов в донных осадках с типом грунта выражается в том, что на грубодисперсных крупно-алевритовых осадках отмечается, как правило, минимальное количество Сорг

Источник

«Том 7. АЗОВСКОЕ МОРЕ Том 7 АЗОВСКОЕ МОРЕ (М.В. Крыленко, В.В. Крыленко) СОДЕРЖАНИЕ 7.1 Оценка текущего состояния и проблем уникальных береговых ландшафтов Азовского моря, степени их . »

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ АЗОВОЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»

Том 7. АЗОВСКОЕ МОРЕ

Том 7 АЗОВСКОЕ МОРЕ (М.В. Крыленко, В.В. Крыленко)

СОДЕРЖАНИЕ

7.1 Оценка текущего состояния и проблем уникальных береговых ландшафтов Азовского

моря, степени их уязвимости к воздействию внешних факторов природного характера 1103 7. 1.1 Географическое положение 7.1.2 Геологическое строение, рельеф дна, донные осадки 1104 7.1.3 Климат, гидротермические условия, ледовый режим 1107 7.1.4 Речной сток 7.1.5 Уровень моря 7.1.6 Общая циркуляция вод, волновой режим 1116 7.1.7 Плотность воды 7.1.8 Гидрохимические условия 7.1.9 Биологическая характеристика моря и побережья 1126 7.1.9.1 Гидробионты 7.1.9.2 Ландшафты восточного Приазовья 7.1.10 Характеристика берегов Азовского моря 1132

7.2 Оценка текущего состояния и проблем уникальных береговых ландшафтов Азовского моря, степени их уязвимости к воздействию внешних факторов техногенного характера 1149 7.2.1 Общая характеристика хозяйственного использования 1149 7.2.2 Сельское хозяйство 7.2.3 Рыболовство и рыборазведение 11152 7.2.4 Судоходство 7.2.5 Формирование потока загрязнений 7.2.6 Загрязненность вод и донных осадков Азовского моря 1157 7.2.7 Характеристика перспективного антропогенного воздействия 1160 7.2.8 Особо охраняемые природные объекты

7.3 Факторы, лимитирующие хозяйственное освоение уникальных береговых ландшафтов, накладываемые формирующими их природными процессами и воздействием планируемых видов хозяйственной деятельности 7.3.1 Оценка происходящих на побережье природных процессов, определяющих развитие тех или иных видов хозяйственного использования 1174 7.3.2 Оценка техногенного фактора в современном и перспективном развитии побережья, влияния техногенного фактора на трансформацию побережья 1175

7.4 Оценка емкости морского курортного потенциала морских береговых ландшафтов российского побережья Азовского моря

7.5 Ограничения, накладываемые на виды и степень хозяйственного освоения береговых ландшафтов Азовского моря с точки зрения безопасности хозяйственной деятельности в связи с особой уязвимостью этих природных объектов к экстремальным природным явлениям 7.5.1 Оценканегативных природных процессов, угрожающих сохранности береговых ландшафтов Азовского моря 1178 7.5.2 Абразионные процессы 7.5.3 Колебания уровня моря 7.5.4 Изменение параметров ветроволнового режима 1183

7.6 Ограничения, накладываемые на виды и степень хозяйственного освоения береговых ландшафтов Азовского моря в связи с особой уязвимостью этих природных объектов к экстремальным природным явлениям

7.7 Рекомендации по перспективному экономическому освоению береговых ландшафтов Азовского побережья России с определением допустимых видов хозяйственной деятельности

7.8 Предложения по механизмам урегулирования межотраслевых противоречий при использовании береговых природных комплексов Азовского моря 1189

7.1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ УНИКАЛЬНЫХ

БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ АЗОВСКОГО МОРЯ, СТЕПЕНИ ИХ УЯЗВИМОСТИ К

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

7.1.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Азовское море находится между параллелями 47°17 и 45°16 с.ш. и меридианами 33°36 и 39°21 в.д. и почти со всех сторон окружено сушей, как видно на рисунке 7.1.

Азовское море относится к типу внутренних морей. На юге узкий и мелкий Керченский пролив соединяет его с Черным морем. Граница между морями проходит в Керченском проливе по линии м. Такиль – м. Панагия. Узким проливом Тонкий залив Сиваш соединяется с Азовским морем. Крупных островов в Азовском море нет.

Азовское море – самое маленькое на нашей планете, о чем свидетельствуют его основные морфометрические характеристики. Площадь 39,1 тыс. км2, объем при среднем многолетнем уровне 290 км3, наибольшая глубина 14 м средняя глубина около 7,4 м, как видно на рисунке 7.2. Наибольшая длина моря от Арабатской стрелки до дельты Дона составляет 360 км, а максимальная ширина с севера на юг – 180 км [3].

7.1.2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ ДНА, ДОННЫЕ ОСАДКИ

Геологическое строение и новейшая тектоника определяют форму и рельеф бассейна Азовского моря. Азовское море имеет кору континентального типа. Акватория Азовского моря расположена (с севера на юг) на Восточно-Европейской платформе, Скифской плите и сооружениях Альпийского покровно-складчатого пояса. В пределах Азовского моря (с севера на юг) выделены следующие крупные геоструктуры: СевероАзовский прогиб, Азовский вал, Тимашевская ступень и Индоло-Кубанский прогиб.

Геоморфологические условия Российского Азовского побережья характеризуются большим разнообразием, что обусловлено сложными проявлениями эндогенных и экзогенных факторов. Сложность эндогенных факторов определяется различием в типах структур, а также направленности деформаций побережья на неотектоническом этапе, в ходе которого происходило становление основных элементов районирования: регионов, областей, и в значительной мере даже районов. Неоструктурные особенности районов приурочены к обособленным блокам или их системам с однотипным характером новейших движений в течение плейстоцена.

Дно Азовского моря разбито субширотными и субмеридиональными разломами на отдельные блоки, развитие которых определяет формирование определенных морфоструктур. Направленность и интенсивность движение отдельных блоков обусловливают разную степень аккумуляции и абразии берегов и дна моря. Несовпадение плана древних тектонических структур и современных морфоструктур указывает на то, что определяющим в развитии последних был неотектонический, в особенности голоценовый этап, определивший формирование впадины моря, наложенной на более древний структурный план [860].

Азовское море относится к малым эпиконтинентальным бассейнам, в развитии которых важную роль играли субаэральные этапы. В конце плейстоцена Азовское море представляло собой равнину, дренируемую Доном и его притоками. Долина пра-Дона четко выражена в рельефе дна Таганрогского залива и центральной котловины моря. Ее положение позволило более четко провести границу между ландшафтами западной и восточной котловин. Среди отрицательных форм рельефа можно выделить озерные понижения и тальвеги ложбин. Положительные формы представлены аккумулятивными формами ракушечных банок и подводных продолжений кос. В настоящее время дно Азовского моря представляет собой мелководную равнину. Выровненность рельефа достигнута в результате погребения неровностей кровли континентальных верхнеплейстоценовых суглинков под толщей морских осадков (мощность 30-40 м).

Только в западной части моря, в районе морских банок, и на востоке между косой Елениной и Железинской банкой равнинная поверхность дна моря нарушается небольшими локальными поднятиями, которые возвышаются относительно окружающих участков на 3- 4 м. Наибольшая глубина во входе в Таганрогский залив 9,6 м; от входа по направлению к вершине залива глубины постепенно уменьшаются и в его вершине не превышают 5 м. Дно моря очень ровное, лишь от кос простираются отмели [860].

На основе анализа современных экзогенных процессов в пределах дна моря выделяются следующие типы рельефа: прибрежные абразионно-аккумулятивные равнины, аккумулятивно-абразионные равнины, аккумулятивные равнины центральной части моря Сложность и многообразие процессов седиментогенеза в Азовском море нашли отражение в полигенном составе осадков, а также в особенностях дифференциации их на дне. Выделяется четыре основных литологических типа донных осадков Азовского моря. В зонах биогенной аккумуляции формируются песчано-ракушечные косы и банки.

Алевритовые илы кольцом опоясывают акваторию Азовского моря. Глинистые илы имеют максимальное распространение. Они образуются в области интенсивного накопления терригенных тонкодисперсных осадков в центральной котловине с глубинами более 9м. Распределение осадков четко контролируется гидродинамическими процессами [861].

По характеру современного осадконакопления в Азовском море выделяются область интенсивной аккумуляции наносов, зона транзита материала и слабой аккумуляции и зона устойчивого размыва.

Область интенсивной аккумуляции расположена в восточной и юго-восточной частях Таганрогского залива, где осаждается выносимый р. Дон взвешенный материал, и в центральной части Азовского моря, характеризующейся интенсивным погружением в четвертичное голоценовое время. Область слабой аккумуляции и транзита материала соответствует зоне ветровых течений, кольцом опоясывающей море. Эта область расположена на глубине 6-10 м. Здесь взмученный волновыми движениями тонкий материал и обломки ракушек перемещаются ветровыми течениями.

Зона устойчивого размыва охватывает прибрежную полосу моря до глубины в среднем 6-7 м. В северной и западной частях она приурочена к восточным берегам аккумулятивных форм и Арабатской стрелки, в восточной части – к Ейскому полуострову, Ахтарскому и Бейсугскому лиманам. Общая площадь зоны устойчивого размыва достигает 20% поверхности дна моря.

Основными источниками поступления терригенного материала, формирующего донные отложения в Азовском море, являются продукты абразии берегов моря и речной аллювий. Так, в результате активно идущего абразионного разрушения берегов в море ежегодно поступает 16-17 млн. т терригенного материала. Речной аллювий поступает со стоком рек Дона и Кубани, а также рек северного побережья моря. Объем ежегодно вносимого реками твердого стока составляет около 19 млн. т.

Донные отложения в основном представлены глинистым илом, алевритовым илом, илистым песком и песком. Пески в Азовском море распространены до глубины 7 м. У западного побережья пески ограничены изобатой 4-5 м, а у восточного – глубинами до 2 м.

Глинистые илы (фракция менее 0,01 мм) имеют наибольшее распространение. Они занимают почти всю центральную часть моря, область с глубинами более 9-10 м.

Остальную часть дна моря занимает алевритовый ил [862].

7.1.3 КЛИМАТ, ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ

Азовское море глубоко врезано в сушу в умеренных широтах и его климату свойственны континентальные черты. Для климата Азовского моря характерны очень теплое лето и умеренно мягкая пасмурная зима. Для северной части моря характерны холодная зима, сухое и жаркое лето, тогда как в южных районах моря сезоны более мягкие и влажные [3].

Поскольку море расположено на южной периферии умеренных широт, ведущую роль в формировании климата моря играет радиационный фактор. Годовое количество суммарной радиации составляет 4850 МДж/м2 в Таганрогском заливе и увеличивается до 5250 МДж/м2 в Темрюкском заливе. Только четверть этой суммы составляет рассеянная, основное же количество приходится на долю прямой радиации.

Изолинии суммарной радиации располагаются зонально, а ее значения растут в направлении с севера на юг. Наибольшее количество поглощенной радиации приходится на центральный и юго-восточный районы моря – 4300 МДж/м2. Годовой ход как суммарной, так и поглощенной радиации имеет максимум в июле и минимум в декабре.

Радиационный баланс в целом за год больше нуля и имеет максимум в центральном районе моря (2700 МДж/м2), несколько уменьшаясь к берегам. В осенне-зимний период радиационный баланс отрицателен, однако его величина незначительна. Тепловой баланс в среднем за год больше нуля в центральной части моря и меньше нуля в прибрежной мелководной части моря и Таганрогском заливе. Период положительного теплового баланса для Таганрогского залива составляет около 3 мес., увеличиваясь к центру моря до 5-5,5 мес.

Помимо радиационного фактора важную роль в формировании климата Азовского моря играет циркуляция атмосферы, обеспечивающая вынос в рассматриваемый район морских воздушных масс с Атлантики и арктических морей и континентальных масс воздуха с обширных районов Евразии.

Среднегодовая температура воздуха составляет 9°С в Таганрогском заливе и увеличивается до 11°С в южной части моря, на Ейском полуострове составляет +9°С, в районе Темрюка +10С, на южном побережье Таманского полуострова до +12С [863].

Средняя многолетняя температура в самом холодном месяце (январь) в Ейском районе составляет минус 1,5С, на Таманском полуострове — плюс 1,9С. Среднее число дней с морозами колеблется от 70 до 80, нередки оттепели. Изотермы расположены зонально.

Сезонный ход температуры воздуха близок к синусоиде с максимумом в июле (24°С в южном районе, 23°С в северном) и минимумом в январе (-0,6 и -5,3°С соответственно).

Экстремальные температуры воздуха на северном побережье составляют +40 и -32°С; на южном побережье +37 и -29°С. Число дней с температурой ниже нуля равно 109 в вершине Таганрогского залива и уменьшается до 48 в Керчи.

Парциальное давление увеличивается в среднем за год с 10 гПа в Таганрогском заливе до 12 гПа в южной части моря. Максимум в годовом ходе для центрального района моря составляет 20,5 гПа и приходится на июль, минимум — 4,5 гПа – на февраль. Годовой ход относительной влажности обратен годовому ходу парциального давления водяного пара. Воздух наиболее близок к насыщению в период с декабря по апрель (80-95%).

Минимальные значения относительной влажности (60-67%) наблюдаются на побережье в период с июня по август, в открытом море (65-75%) — с июля по сентябрь [862].

Повторяемость ясного неба минимальна в декабре-феврале и больше 50% с июля по сентябрь. Повторяемость пасмурного неба в среднем за год выше повторяемости ясного. В годовом ходе она имеет максимум в декабре — феврале (до 81%) и минимум в июле-августе (до 25%). Зимой над Азовским морем преобладают низкие слоистые облака, весной облачность верхнего и среднего ярусов, летом облачность среднего яруса и кучевая облачность. Осенью снова увеличивается повторяемость низкой слоистой облачности. В соответствии с этим летом преобладают ливневые осадки, зимой — обложные. В среднем за год на поверхность Азовского моря выпадает до 418 мм осадков. Годовой ход количества осадков имеет главный зимний максимум, когда в разных районах моря выпадает от 29 до 38% годовой суммы осадков, и вторичный летний максимум, обусловленный высокой интенсивностью ливневых осадков. Среднемесячные суммы осадков могут в 5-7 раз превышать норму. В отдельные месяцы осадков может не быть или их сумма составляет менее 5 мм. Среднегодовые суммы могут превышать норму в 1,5-2 раза или быть в 2-3 раза меньше ее [862].

Туманы обычно охватывают все Азовское море, но наиболее велика их повторяемость в Таганрогском заливе. В среднем за год на восточном побережье бывает 33 дня с туманом, на северном побережье – до 54 дней. Повторяемость туманов зимой значительно выше, чем летом.

Метели наблюдаются с ноября по апрель. Наиболее продолжительны они в январефеврале. Пыльные бури на северном побережье Азовского моря отмечаются с марта по сентябрь. Грозы, град и смерчи наблюдаются с мая по сентябрь и связаны с активизацией конвективной деятельности в теплый период года. Влияние Азовского моря на температурный режим окружающей территории невелико и простирается на расстояние 90-120 км от побережья [862].

Интенсивный радиационный прогрев мелководного Азовского моря в теплое время года обусловливает высокую температуру его поверхностных вод. Обычно от конца весны и до осени средняя месячная температура воды выше температуры воздуха. Многолетняя среднегодовая температура воды на поверхности моря равна 11°С, а ее межгодовые колебания около 1°С.

Как видно из таблицы 7.1 значительно более резко выражены изменения величины поверхностной температуры воды от сезона к сезону. Зимой (январь — февраль) она имеет нулевые или близкие к ним отрицательные значения почти во всем море. Лишь в его южной части и у Керченского пролива температура воды на поверхности положительна (+1-3°), но и здесь в суровые зимы она может кратковременно понижаться до отрицательных величин (-0,3…-0,1°). Летом (июль — август) почти по всему морю устанавливается довольно однородная поверхностная температура, равная +24-25°. Ее максимальные величины (+32,0-32,5°) наблюдаются у самых берегов.

В открытом море они не превышают +28,0-28,5°. Распределение температуры по вертикали в мелком Азовском море неодинаково от сезона к сезону и изменчиво на протяжении каждого из них. Поздней осенью и зимой (октябрь–февраль) она повышается с глубиной. Различие величин поверхностной и придонной температуры обычно не превышает 1°, но в холодные зимы иногда может достигать 5-7°. Весной и летом (март — август) температура воды понижается от поверхности ко дну примерно на 1°С. Осенью совместное влияние охлаждения и ветра выравнивает температуру воды по вертикали до гомотермии, но она наблюдается кратковременно [3].

На Азовском море ежегодно образуются льды. Раньше всего ледообразование начинается в восточной части Таганрогского залива. Ледовитость Таганрогского залива увеличивается в направлении с юго-запада на северо-восток. В открытых районах появление льда фиксируется в первой-второй декаде декабря. В суровые зимы к этому времени лед появляется и в западной части залива. В умеренные и мягкие зимы первое появление льда в его западной части отмечается в 3-й декаде декабря – 1-й декаде января.

Первое замерзание наступает спустя 7-10 дней после начала ледообразования. Наиболее короток период замерзания в устьях рек. По направлению к западу продолжительность периода замерзания возрастает. В среднем западная часть залива полностью покрывается льдом к 15 января. В мягкие зимы полного замерзания здесь может и не быть [863].

В ледовый сезон в море распространены преимущественно дрейфующие льды.

Сплошной неподвижный ледяной покров неоднократно взламывается в течение зимы.

Наиболее устойчив он в устье Дона и в крайней восточной части залива, как это видно на рисунке 7.3. Припай образует полосу шириной от 1,0 мили на юго-востоке моря до 3-4 миль на севере и востоке, а в Таганрогском заливе и некоторых лиманах он более широкий. Толщина льда в заливе в умеренные и суровые зимы достигает 60-80 см, в мягкие 40-45 см, в исключительно мягкие не превышает 20-25 см. Местоположение и характер торосов непостоянны, но особенно сильное торошение происходит у отмелей и кос. Торосистость увеличивается в западной части залива, где обычно образуется пояс торосов шириной более 1 мили при высоте 1-2 м. По данным многолетних наблюдений, продолжительность ледового периода (от даты появления начальных видов льда до его полного исчезновения) в разных районах моря также сильно варьирует. Его средняя продолжительность составляет приближенно 100-125 сут. в вершине Таганрогского залива, а также в крайнем западном районе моря и 60-70 сут. в самых южных районах. По среднемноголетним данным льды занимают 29% общей площади моря [3].

Неподвижный ледяной покров в среднем держится до середины марта, но в суровые зимы вскрытие залива может задерживаться до 2-й декады апреля. Окончательное очищение залива ото льда в мягкие зимы происходит к началу марта, в умеренные – во 2-й декаде марта и в суровые – в 1-й декаде апреля.

Лед в Керченском проливе хотя и появляется ежегодно, но значительно позже и менее мощный, чем в других районах моря, что объясняется южным положением, непосредственной близостью теплого Черного моря и проникновением в пролив черноморских вод. Наиболее ледовитыми являются северная часть пролива (до косы Тузла) и Таманский залив. Процесс ледообразования в проливе протекает замедленно. В начале 2-й декады января лед появляется в виде заберегов в Керченской бухте, откуда постепенно распространяется и на остальную часть прибрежной полосы. Его мощность и площадь распространения зависят от суровости зимы. Сплошной ледяной покров устанавливается лишь в северной части пролива до косы Тузла. Южная часть Керченского пролива менее ледовита, чем северная. Здесь плавучие льды, выносимые из Азовского моря, наблюдаются в середине и конце зимы, а местный лед образуется крайне редко и лишь в виде заберегов. В течение зимы бывают повторные вскрытия и замерзания пролива.

Этому способствует частая смена отрицательных и положительных температур, а также сильные ветры и течения. При морозах и установлении северо-восточных ветров пролив покрывается довольно прочным льдом. При южных ветрах и течениях из Черного моря пролив быстро освобождается от сплошного льда. Сильные северные и северовосточные ветры создают у входа в пролив большие скопления сплоченных и торосистых льдов, которые затрудняют плавание судов. Из-за возможных подвижек льда наиболее опасным для плавания в проливе является поворот от Чушкинских створов на КамышБурунские, район Церковной банки и оконечность косы Тузла [862].

7.1.4 РЕЧНОЙ СТОК Водосборная площадь Азовского моря составляет 630 тыс. км2, из них 82% приходится на территорию России, 18% – Украины. Роль речного стока в общем балансе вод Азовского моря очень велика, как видно из таблицы 7.2. На территории России в Азовское море впадают две крупные реки – Дон и Кубань, а также около 20 небольших речек (Миус, Протока, Ея, Бейсуг, Челбас и Кирпили). В таблице 7.3 приведены важнейшие характеристики некоторых рек, впадающих в Азовское море [863].

Общее количество речных вод, поступающих в Азовское море, определяется суммарным стоком Дона и Кубани.

Водосборный бассейн Кубани охватывает различные по орографии и климату районы Северного Кавказа. Речная система включает множество рек длиной более 10 км.

Гидрографическая сеть бассейна р. Кубань асимметрична: почти все притоки впадают с левой стороны. Для притоков в нижнем течении обычны осенне-зимние дождевые паводки, летняя межень имеет устойчивый гидрологический режим. В бассейне Кубани построено большое количество гидротехнических сооружений (шлюзы, каналы, водохранилища и др.), с помощью которых осуществляется регулирование водного баланса. Устье Кубани, расположенное в юго-восточной части моря, представляет собой 1112 обширную двухрукавную дельту, площадь которой равна 4300 км2. Часть жидкого стока поступает в море через Ахтанизовский лиман; часть — через гирла прилегающих лиманов.

Средний многолетний сток Кубани в естественном режиме составлял 12.9 км3/год. В результате зарегулирования реки плотинами водохранилищ и использования воды для орошения и водоснабжения, жидкий сток уменьшился до 9.5 км3/год [865].

В естественных условиях твердый сток реки Кубань составлял 7.9 млн. т в средний по водности год. В многоводные годы сток взвешенных наносов возрастал до 14 млн. т, а в маловодные снижался до 4.1 млн. т. Распределение твердого стока по рукавам Кубань и Протока принимается пропорциональным стоку воды, доля которого по рукаву Протока изменяется от 45% до 50% в зависимости от водности года. Регулирование стока и возросшее водопотребление в бассейне привели к снижению твердого стока. За 1973 гг. твердый сток составил в среднем всего 1.04 млн. тонн, т.е. уменьшился в 7 раз по сравнению с естественным режимом. Соответственно, изменилась и средняя мутность воды. В естественных условиях до 1967 г. она составляла 627 г/м3, а в последние годы уменьшилась до 88 г/м3 [865].

Дон, впадающий с северо-востока, в нижнем течении образует многорукавную дельту, площадь которой 540 км2. Бассейн Дона целиком находится в пределах лесостепной и степной зон, чем объясняется его относительно малая водность при большой площади водосбора. Водный режим Дона также типичен для рек степной и лесостепной зон. Высока доля снегового питания (до 70%) при сравнительно слабом грунтовом и дождевом питании. Дон отличается высоким весенним половодьем и низкой меженью в остальное время года. С окончания весеннего половодья и до начала нового весеннего подъёма уровень и расход воды постепенно падают. Осенний паводок слабо выражен, летние паводки крайне редки. Строительство Цимлянского коренным образом изменило внутригодовой режим стока Нижнего Дона. Средний суммарный сток Дона и Кубани после его зарегулирования составляет 28 км3/год [862]. Жидкий сток малых рек зарегулирован практически полностью и в средние по водности годы не поступает [863].

7.1.5 УРОВЕНЬ МОРЯ

Азовское моря относится к бесприливным. Годовой ход и многолетние колебания уровня Азовского моря обусловлены изменением общего объема воды в море вследствие изменения соотношений между составляющими водного баланса: речным стоком, количеством атмосферных осадков, испарением и водообменом через Керченский пролив с Черным морем [866]. Основной вклад в приходную часть водного баланса вносят речной 1113 сток (41%) и приток воды из Черного моря (41%), а в расходную – сток воды в Черное море через Керченский пролив (60%) и испарение (39%).

Среди составляющих водного баланса наибольшей изменчивостью от года к году и внутри года отличается речной сток. Размах колебаний годового стока за рассматриваемый период составил 51,6 км3, что соответствует изменению уровня на 140 см. В среднем за год материковый сток эквивалентен повышению уровня на 105 см.

Обусловленная им разность высот уровня за сезон достигает в многолетнем плане больших значений – до 101 см.

Приток черноморской воды менее изменчив, чем материковый сток. В среднем за год его значение эквивалентно повышению уровня почти на 100 см, минимальный приток составляет 67 см, максимальный – 134 см. Наибольший приток – до 65% от годового – наблюдается осенью и зимой.

Значительно меньший вклад в приходную часть водного баланса вносят атмосферные осадки, повышающие уровень в среднем на 42 см (27-55 см). Распределение осадков по сезонам относительно равномерное, несколько большее их количество выпадает зимой.

В расходной части водного баланса наиболее изменчивым элементом является сток воды в Черное море, понижающий уровень Азовского моря в среднем за год на 138 см (94–185 см). Колебания уровня за счет стока весной достигают 62% от годового, в остальные сезоны – до 47%. Наибольший сток в Черное море наблюдается весной, когда увеличивается избыток пресных вод, поступающих из рек, наименьший сток – летом, когда уменьшается речной сток и значительно возрастает испарение.

Важным элементом расходной части водного баланса Азовского моря является испарение с водной поверхности, которое в среднем за год составляет 91 см (80-103 см).

Наибольшего развития испарение достигает летом – в среднем до 53% годового значения.

Влияние других составляющих водного баланса – водообмен между морем и Сивашем, подземный сток, фильтрация через Арабатскую стрелку, сезонные изменения плотности – на объемные колебания уровня крайне незначительно.

В годовом ходе уровня Азовского моря можно выделить два основных периода: с положительными и отрицательными приращениями уровня моря, когда его значения соответственно выше или ниже среднего многолетнего.

Наиболее высокие уровни наблюдаются летом (-15,0 см) и весной (-17,7 см), когда их значения выше среднего (-25,3 см) на 10,3 и 7,6 см соответственно. Осенью в связи с изменением пресного баланса и увеличением повторяемости северо-восточных ветров, способствующих стоку воды в Черное море, уровень опускается до самых низких отметок (-34,0 см, т. е. на 87 см ниже среднего многолетнего). Зимой уровень несколько выше, чем осенью. Однако его значение (-28,0 см) ниже среднего на 2,7 см. Аналогичный годовой ход имеют наибольшие и наименьшие в ряду лет месячные уровни.

Отмеченные сезонные различия в колебаниях уровня Азовского моря отражают преобладающие тенденции в его годовом ходе. Подъем уровня начинается в ноябре– декабре и продолжается до мая–июня. Наиболее интенсивно уровень повышается с марта по май. В мае–июне, после окончания паводка, сток постепенно уменьшается и уровень начинает понижаться. Стояние уровня на отметках выше среднего наблюдается с марта по август, на отметках ниже среднего – с сентября по февраль. Наиболее вероятное время наступления максимумов – май и июнь, минимумов – октябрь и ноябрь [862].

В многолетнем ходе среднего уровня Азовского моря и уровня в отдельных пунктах прибрежной зоны наблюдаются периодичности в 2-3, 8-10 лет, 4-5, выделяющиеся на фоне более крупных периодов в 25-30 лет.

В среднем промежуток времени между максимумом и последующим минимумом равен 6 годам, а между наиболее высоким и низким стоянием уровня – 18,5 года Отдельные участки кривой многолетнего хода уровня характеризуются наличием однонаправленной тенденции – тренда. С 1878 по 1935 г. уровень моря понижался, а с 1935 по 1985 г. повышался.

Коэффициенты тренда для этих периодов соответственно равны 0,184 и 0,107 см/год.

Тренд для периода падения уровня составил 10,5 см, для периода подъема – 4,5 см. На отдельных участках величина тренда различная. Так, с 1877 по 1984 г. в ходе уровня заметна тенденция к интенсивному понижению. После наиболее глубокого спада в 1915гг. отмечаются два периода с тенденцией к повышению. Первый период начинается с минимального (1921 г.) и кончается максимальным (1941 г.) уровнем. Второй период начинается вторым минимумом (1949 г.) и заканчивается вторым максимумом (1970 г.).

Продолжительность первого периода составляет 21 год, коэффициент тренда равен 0,70, значение тренда достигает 14 см, для второго периода соответственно: 22 года, 0,83 и 17 см. За период 1923–1941 гг. на фоне циклических изменений среднего уровня моря его значение составило –27,0 см, а за период 1949–1970 гг. – 24,0 см. С 1971 по 1985 г.

уровень в 73% случаев имел положительные отклонения от нормы [862].

В Азовском море хорошо выражены непериодические сгонно-нагонные колебания уровня, которые наиболее часто происходят осенью и зимой, несколько реже весной.

Величины сгонно-нагонных колебаний уровня неодинаковы в разных районах моря.

Наиболее значительные сгоны и нагоны воды наблюдаются в Таганрогском заливе и в западной части моря. В Таганрогском заливе и в восточной части Азовского моря ветры от SW и W вызывают нагон воды, а ветры от NE и Е – сгон. При средней скорости нагонного ветра 15 м/с и более в вершине Таганрогского залива нагоны достигают максимальных значений. Это объясняется не только удлиненной формой залива, но и тем, что нагоны наблюдаются здесь обычно во время паводков, также обусловливающих повышение уровня. В западной части Азовского моря ветры от SW и W вызывают сгон воды, а ветры от NE и Е – нагон. Максимальная величина сгонно-нагонных колебаний уровня в районе порта Таганрог 6 м, портового пункта Геническ 4 м, портов Бердянск и Керчь 4 м [862].

В Темрюкском заливе нагон воды происходит под влиянием сильного ветра от NW, а в Керченском проливе – под влиянием ветров от N, NE и SE. Период времени, в течение которого при нагонах уровень удерживается выше опасной отметки, в большинстве случаев не превышает 12 ч, только в портовом пункте Геническ он длится более 2 суток [867].

В Азовском море хорошо выражены одноузловые сейши с суточным периодом. Их узловая линия проходит с северо-запада на юго-восток от Бердянской косы к м.

Агуевскому. По обе стороны от узловой линии фазы колебаний сдвинуты относительно друг друга на 180°, причем на востоке наивысший уровень наблюдается около полуночи, а наинизший – около полудня [3].

7.1.6 ОБЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОД, ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ

Горизонтальное движение воды во всей толще мелкого Азовского моря обусловлено главным образом ветром. Он вызывает дрейфовые течения и создает повышение уровня у берегов, в результате чего возникают компенсационные потоки. В предустьевых районах Дона и Кубани прослеживаются стоковые течения.

Результирующий перенос вод, слагающийся из разнонаправленных смещений, образует круговорот, направленный против часовой стрелки. Он хорошо выражен при ветрах со скоростью 5 м/с и более. При маловетрии картина течений довольно неопределенная.

Характерная черта течений моря – их большая изменчивость по направлению и скорости.

После начала ветра в скором времени возникают ветровые течения, а несколько позднее и компенсационные. С прекращением ветра течения быстро затухают [3].

Характерны течения со скоростью 2-10 (повторяемость 60%) и 10-20см/с (повторяемость 30%). Максимальная скорость течений достигает 65 см/с. [861]. Схемы общей циркуляции при ветрах разных румбов приведены на рисунках 7.4 – 7.7 [862].

Рисунок 7.4 – Схема течений при СВ и В умеренных ветрах одинаковых над всем морем

Рисунок 7.6 – Схема течений при СЗ и З ветрах с одинаковой скорости над всем морем Рисунок 7.

7 – Схема течений при СЗ и З ветрах со скоростью большей над северной частью Режим волнения Азовского моря обусловлен небольшой площадью моря, малыми глубинами и значительной изрезанностью берегов. Волновой режим определяется направлением и повторяемостью ветров. Многолетние наблюдения за ветром ведутся на ГМС Ейска, Приморско-Ахтарска, Темрюка, Тамани и Должанской. Эти данные публикуются в справочниках ГМС и морских ежегодниках. Для восточного побережья в целом характерно преобладание в зимний период ветров восточной четверти; в теплый период господствует западный перенос воздушных масс. Наиболее сильные шторма в восточной части моря связаны с прохождением ветров западных румбов. Наибольшую повторяемость имеют ветры В, СВ, З, СЗ и ЮЗ направлений, максимальные скорости ветра в зимний период достигают 28-34 м/с.

Малые размеры Азовского моря и его мелководность существенно ограничивает развитие ветрового волнения. Ветровое волнение развивается быстро, но уже через 4-6 часов рост параметров волн прекращается., но достигает наибольшего развития в зависимости от скорости ветра: при скорости ветра 5-10 м/с степень волнения равна II-III баллам, при скорости ветра 10-15 и 15-20 м/с она составляет соответственно III-IV и IV-V баллов, а при скорости ветра 20-25 м/с и более 25 м/с она равна соответственно V и VI баллам, Наиболее крупные волны в центральной части моря достигают высоты 3-3.5 м (редко около 4 м). Период волн не превышает 4-5 с; длина 50 м. Волны отличаются большой крутизной. Зыбь в открытом море почти не наблюдается. Из-за отражения волн от берегов часто отмечается толчея. Отмечаются короткие и очень крутые волны представляющие опасность для малых судов. В наиболее штормовые месяцы развитие волнения ограничивается наличием льда [862].

Наблюдения за параметрами волн в российской части Азовского моря ведутся на ГМС Темрюка, Приморско-Ахтарска, Должанской и Ейска. Наибольшую повторяемость в районе Приморско-Ахтарска имеют волнения В, З, СЗ СВ румбов (от 11.2 до 21.3%).

Максимальная высота волн – 2.5 м. В районе Темрюка волны западного направления достигают высоты 1.8 м. В Ейском районе наиболее частыми являются волнения СВ, В и З направлений (от 15.3 до 20%) при максимальной высоте волн 3 м. В районе Должанской преобладают волнения СВ, В, ЮЗ и З румбов (от 12.3 до 22%) с максимальной высотой волн 3 м.

На основе статистического обобщения наблюдений за ветром и уровнем [868], определены их режимные характеристики. Получены скорости ветра, высоты волн и отметки уровня моря, возможные 1 раз в 25, 50 и 100 лет. Соответствующие расчеты выполнены в 4 точках Азовского побережья для волноопасных румбов – С, СЗ, З и ЮЗ.

Расчетные значения скорости ветра, возможные 1 раз в «n» лет приведены в таблице 7.4.

Элементы волн (высота, длина, период), возможные 1 раз в «n» лет, рассчитаны для глубокой воды по всем волноопасным румбам. Результаты представлены в таблице 7.5.

Поскольку развитие волн на Азовском море наступает достаточно быстро, для всех значений «n» (число лет, в течении которых возможно данное событие) был принят предельный средний период [869].

25 1.30 2.80 1.60 4.1 7.6 4.9 25 52 31 1 50 1.31 2.82 1.61 4.1 7.6 4.9 25 52 31 100 1.33 2.86 1.63 4.1 7.6 4.9 25 52 31 25 1.52 3.30 1.87 4.6 8.6 5.5 32 65 39 50 1.56 3.38 1.92 4.6 8.6 5.5 32 65 39

7.1.7 ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ Средняя плотность вод Азовского моря невелика по сравнению с плотностью океанских вод и изменяется от 1,001 г/см3 в распресненных районах до 1,012 г/см3 в зоне наибольшего влияния черноморских вод. Средняя плотность имеет выраженный годовой ход, определяемый в основном годовым ходом температуры воды. Пространственное распределение плотности находится в прямой зависимости от интенсивности адвекции речных вод в устьевых районах Дона и Кубани и черноморских вод в районе Керченского пролива, а также от гидрометеорологических условий над акваторией моря.

Вертикальные изменения плотности для среднемесячных значений, как правило, невелики и не превышают 1,0 ед. условной плотности от поверхности до дна. Наибольших значений вертикальные градиенты плотности достигают в наиболее активных районах – Таганрогском заливе, устьевом взморье Кубани и районе, прилегающем к Керченскому проливу. В апреле наибольшие вертикальные градиенты плотности приурочены к Таганрогскому заливу и западной части моря (1,0 ед. условной плотности) и связаны с опресняющим поверхностные воды влиянием стока Дона и процессов ледотаяния. В июле высокие градиенты сохраняются в Таганрогском заливе и предустьевом взморье Кубани и связаны с опресняющим влиянием повышенного речного стока. Октябрь характеризуется 1120 малоградиентным полем с относительно высокими (порядка 0,5 ед.) значениями градиентов условной плотности в районе, прилегающем к Керченскому проливу, за счет влияния высокосоленых черноморских вод, распространяющихся в придонном слое.

Состояние вертикальной устойчивости вод моря определяется изменениями температурного фона, вертикального распределения солености (для районов адвекции речных и черноморских вод), а также ветровой активности, способствующей выравниванию характеристик практически всей толщи вод Азовского моря. В многолетних колебаниях общей среднегодовой устойчивости собственно Азовского моря отчетливо прослеживаются два периода повышенных значений (1963-1966 и 1974-1981 гг.) и один семилетний период пониженных значений (1967-1973 гг.) Соленостная составляющая устойчивости, как правило, выше температурной составляющей. Особенно резко это явление заметно в Таганрогском заливе, где соленостная составляющая общей устойчивости в 4-5 раз превышает температурную составляющую [862].

В небольшом по площади и объему Азовском море не наблюдаются существенные различия вод по термохалинным показателям, поэтому водные массы в их обычном океанологическом понимании здесь практически не выделяются. В прикерченском и присивашском районах происходит смешение поступающих черноморских и азовских вод, поэтому заметные различия по химическому составу и по термохалинной структуре не прослеживаются. В Таганрогском заливе встречаются два типа вод: хлориднонатриевая морская и гидрокарбонатно-кальциевая речная. Границей между «солоноватыми» морскими водами и «пресными» речными служит изогалина 2,0‰, так как в этой области резко изменяется состав основных солеобразующих ионов [3].

7.1.8 ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Азовское море – солоноватый водоем. Его гидрохимический режим формируется под влиянием материкового стока, жизнедеятельности гидробионтов, температуры, атмосферной циркуляции, водообмена с Черным морем и Сивашом.

Относительно большой приток речных вод, который до 1952 г. (до строительства Цимлянского гидроузла, при небольших безвозвратных изъятиях стока) обусловливал соленость в море: в среднем 10,9‰, при максимуме 12,3‰ (1951 г.) и минимуме 9,6‰ (1932, 1933 гг.). В Таганрогском заливе средняя соленость за этот период составляла 6,2‰ и изменялась от 8,5‰ в 1950 г. до 4,2‰ в 1947 г. При зарегулированном стоке выделяются период осолонения (1952-1976 гг.) и период распреснения (с 1977 г. по настоящее время), включающие в себя несколько характерных периодов меньшей продолжительности.

1121 Период 1952-1956 гг., соответствующий становлению режима моря после зарегулирования стока р. Дон, характеризуется повышением солености в среднем до 12,1‰ и положительной аномалией скорости ветра над акваторией моря. В этот период отмечается лишь эпизодическое возникновение зон дефицита кислорода.

Период 1957-1971 гг. отличается повышенной водностью рек, повышением температурного фона и ослаблением ветровой активности над акваторией моря. Начиная с 1960 г. формирование анаэробных или близких к ним ситуаций отмечается практически ежегодно. Средняя площадь с содержанием кислорода, равным 60% насыщения, за период 1960-1971 гг. составила около 11,0 тыс. км2.

Период 1972-1976 гг. характеризуется маловодьем, увеличением скорости ветра и сокращением площадей с дефицитом кислорода в среднем до 5,1 тыс. км2.

Период 1977-1982 гг. отличается повышенной увлажненностью бассейна Азовского моря (суммарный сток рек Дона и Кубани составлял 33,2-48,9 км3), При этом средняя площадь, занятая водами с содержанием кислорода около 60% насыщения возросла до 8,7 тыс. км2 при диапазоне изменений 0-16,2 тыс. км2 [862].

В целом, после строительства Цимлянского гидроузла и осуществления других водохозяйственных мероприятий в бассейнах рек Дона и Кубани в период 1953-1989 гг.

средняя соленость моря увеличилась до 12,1‰ и изменялась от 13,9‰ в 1976 г. до 11,1‰ в 1965 и 1982 гг. В Таганрогском заливе произошли аналогичные изменения солености.

Средняя соленость увеличилась до 7,5‰, максимальная – до 11,1‰ (1976 г.), минимальная

– до 4,3‰ (1964 г.). В 1993-2003 гг. соленость Азовского моря изменялась от 10 до 11‰ при среднем значении 10,5‰ [870].

Внутригодовая изменчивость содержания растворенного в воде кислорода, показанная на рисунке 7.8, определяется как поступлением его из атмосферы, так и химико-биологическими процессами в толще вод. Ведущими факторами формирования кислородного режима в поверхностных водах являются главным образом продукционные процессы, в придонных — биохимическое потребление кислорода донными отложениями.

Весной и осенью концентрация кислорода, как правило, близка к равновесной, и ее распределение по вертикали оказывается довольно равномерным вследствие того, что в формировании режима кислорода в эти периоды года доминирующую роль играют гидрометеорологические факторы. Летом в условиях плотностной стратификации, потребление кислорода поверхностным слоем донных отложений обусловливает его значительное снижение в придонных горизонтах (в отдельных районах до 60%) и оказывает решающее влияние на возникновение дефицита кислорода в придонных водах.

В период повышения ветровой активности распределение содержания кислорода в поверхностных и придонных горизонтах относительно равномерное и колеблется в диапазоне 99-82% [862]. Повторяющиеся летние заморы придонных вод — наиболее опасное гидрохимическое явление для Азовского моря. Заморы происходят в штилевую погоду при высоких температурах, охватывая иногда до 65% акватории моря. В июнеиюле; при устойчивой безветренней и жаркой погоде вода прогревается до 25°С и выше, а концентрация растворенного в воде кислорода снижается до 30% и менее. В период 1963гг. зона летней гипоксии занимала около 40% общей площади моря. После 1989гг. наличие сероводорода было зарегистрировано как в центральной части моря, так и в Бердянском и Темрюкском заливах [871].

Объем поступления биогенных веществ с речными водами зависит от климатических и антропогенных факторов и представляет собой наиболее изменчивый гидрохимический элемент. Безвозвратное изъятие речных вод, а также зарегулирование стока Дона и Кубани изменили скорости поступления биогенных веществ в Азовское море и трансформировали их качественный состав [3]. Круговорот биогенных веществ в море происходит следующим образом: биогенные вещества вносятся реками в море и в процессе фотосинтеза ассимилируются фитопланктоном. Затем в результате разложения и минерализации отмершего фитопланктона эти вещества вновь поступают в воду. Режим питательных солей в прибрежных водах также в значительной степени определяется процессами смешения речных и морских вод с различным содержанием биогенных веществ. При определенных гидрометеорологических ситуациях мощным источником и регулятором содержания биогенных веществ в пелагиали Азовского моря оказываются донные отложения, двусторонний обмен с которыми является одним из важных факторов, формирующих запасы фосфора в море. В многолетней динамике концентраций минеральных и органических форм фосфора и азота в течение 1952-1986 гг. в водах Азовского моря были выделены шесть периодов, характеризующихся различиями климатообусловленных факторов, колебаниями водного стока, изменениями кислородного режима в придонных горизонтах моря в ту или иную сторону.

Биологическая продуктивность Азовского моря зависит не только от баланса биогенных соединений, но и от скорости их внутреннего круговорота. Для поддержания высокой продукции органического вещества скорость оборачиваемости биогенных веществ фактор более важный, чем концентрация этих веществ в морской среде.

Пространственное распределение и сезонная динамика фосфорсодержащих соединений в Таганрогском заливе и в собственно море формируются под воздействием речного стока, продукционных процессов и процессов седиментации. Сезонный ход концентрации фосфатов в Таганрогском заливе не подчиняется определенной закономерности. Соединения фосфора в Азовском море находятся в основном в форме органических соединений. Относительное содержание минеральных форм фосфора составляет в среднем 12% при колебаниях 6-40%. Вертикальные градиенты концентраций фосфатов наиболее характерны для лета. В отдельные годы, отличающиеся низким содержанием кислорода, вертикальные градиенты концентраций фосфатов достигают около 100 мкг/л. В периоды стагнации восстановительные условия, возникающие в контактной зоне, способствуют миграции в воду значительной части обменного фонда фосфора, находящегося в донных осадках. Внутригодовая динамика концентраций органического фосфора характеризуется равномерным распределением по сезонам, как в Таганрогском заливе, так и в собственно море.

Источниками пополнения неорганическими формами азота в морских водах являются речной сток и атмосферные осадки, переход биогенных веществ из донных отложений при возникновении анаэробных ситуаций, биохимические процессы деструкции и хемосинтеза органического вещества. Уменьшение концентраций различных форм минерального азота обусловлено в основном их потреблением в процессах фото- и хемосинтеза. Пространственное распределение минеральной триады азота в целом характеризуется локализацией максимальных концентраций ионов аммония, нитритов и нитратов в Таганрогском заливе, особенно в его устьевой части. По направлению к морю концентрация минеральных форм азота постепенно снижается. Максимальная концентрация ионов аммония отмечается в районах, в которых часто имеет место пониженное содержание кислорода; максимальные концентрации нитритов и нитратов — в районах, подверженных органическому загрязнению. Благодаря развитию фитопланктона в теплый период года потребление минеральных форм азота весьма существенно возрастает, и содержание нитритов иногда снижается до количеств, лимитирующих развитие жизни. Пространственное распределение органического азота характеризуется незначительными вариациями его концентраций по акватории Таганрогского залива и собственно моря, хотя максимум концентраций отмечается в Таганрогском заливе.

Внутригодовой ход содержания органического азота в Таганрогском заливе отличается незначительным максимумом летом, в собственно море в сезонном аспекте наблюдается постепенное увеличение концентрации органического азота от весны к осени.

Фактором, определяющим пространственное распределение кремниевой кислоты, является ее поступление с речными водами. Закономерности сезонной динамики кремниевой кислоты определяются сезонным развитием диатомовых водорослей, которые являются главными потребителями кремниевой кислоты в Азовском море. Увеличение концентрации кремниевой кислоты наблюдается летом, когда скорость процессов регенерации кремния превышает его потребление. Весной и осенью отмечены минимальные концентрации в связи с ее интенсивным потреблением на процессы продуцирования диатомовых водорослей. В межгодовой динамике наметилась тенденция к некоторому снижению концентраций кремниевой кислоты в водах собственно моря.

Для многолетних колебаний содержания в Азовском море азота и отношения N:Р

характерны положительные тренды, а для аналогичных изменений концентраций фосфора, кремниевой кислоты и первичной продукции – отрицательные [862].

Источник