- Экологическая пирамида: правило построения, примеры и значение

- Что такое биологическая пирамида

- Энергии

- Биомассы

- Численности

- Правило экологической пирамиды

- Перевернутая пирамида

- Биомассы

- Цепь питания

- Пастбищная

- Детритная

- Примеры

- Значение

- Видео

- Научная электронная библиотека

- 4.3. Экологические пирамиды. Правило Линдемана. Трофическая структура биоценоза; продуктивность экосистем

Экологическая пирамида: правило построения, примеры и значение

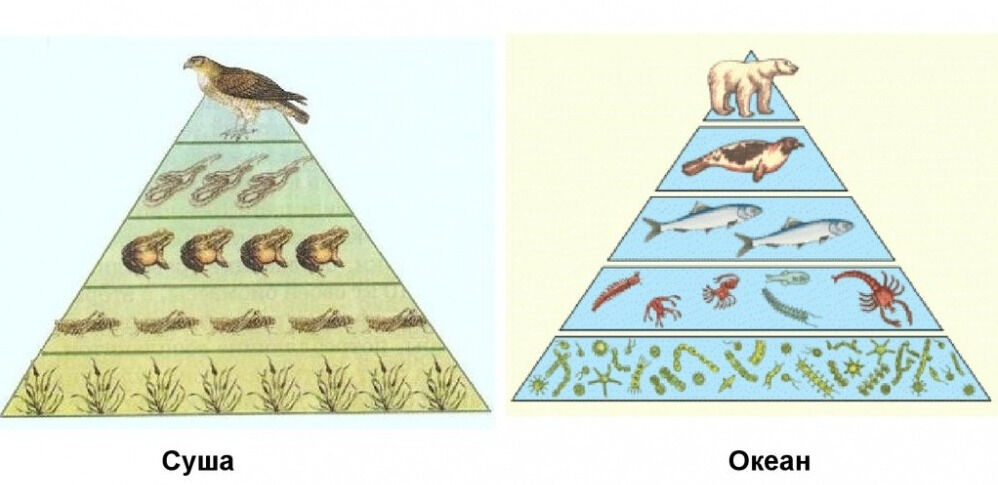

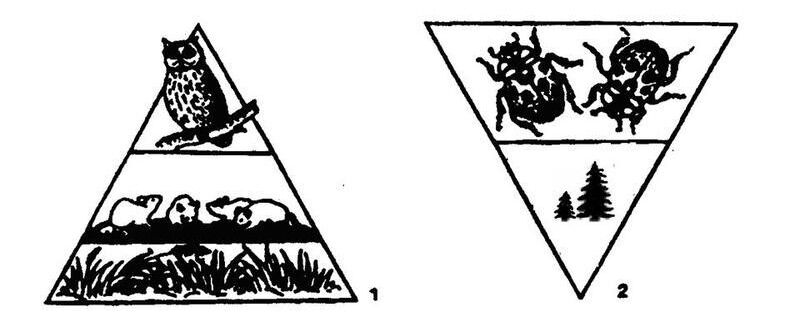

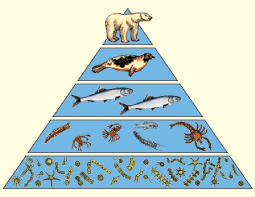

Что такое биологическая пирамида

В ее принцип построения положено взаимоотношение всех соседних слоев на основании их пищевых отношений. Массивную основу дает богатая биомасса (растения — на земле, водоросли — в воде), которая становится продуктом потребления для следующего верхнего слоя. Такой процесс питания верхнего (с меньшим количеством организмов) слоя низшим (более массивным) повторяется до верхушки пирамиды — высшего организма или особи.

Для более полной оценки существующих биогеоценозов и биоценозов с точки зрения их трофических отношений было выделено три фактора оценки. В основу брались их основные показатели и влияние на окружающую среду.

Разновидности пирамид по количеству:

- выделяемой и потребляемой энергии;

- биомассы;

- организмов (численности).

Энергии

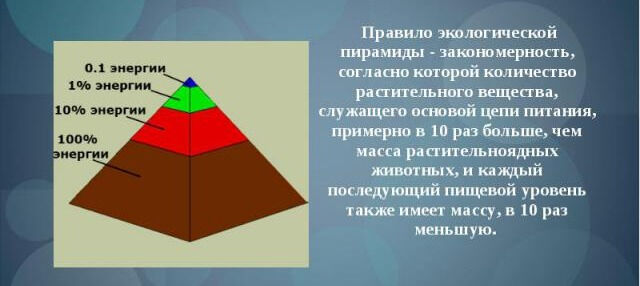

Из этих трех типов схема потери/передачи энергии дает наиболее полное представление о функциональной организованности сообщества. Анализ ее работы показывает коэффициент полезного действия всей системы, качество и скорость обменных и природных процессов цепи.

Согласно расчетам специалистов, потребляемая и вырабатываемая энергия только одной десятой частью вливается в следующий уровень. Остальная ее часть идет на обеспечение всех процессов жизнедеятельности и излучается в окружающую среду в виде тепла.

Закон перехода энергии от слоя к слою (уровня к уровню) носит циклический характер с сохранением пропорции передачи и потребления энергии примерно 1:10.

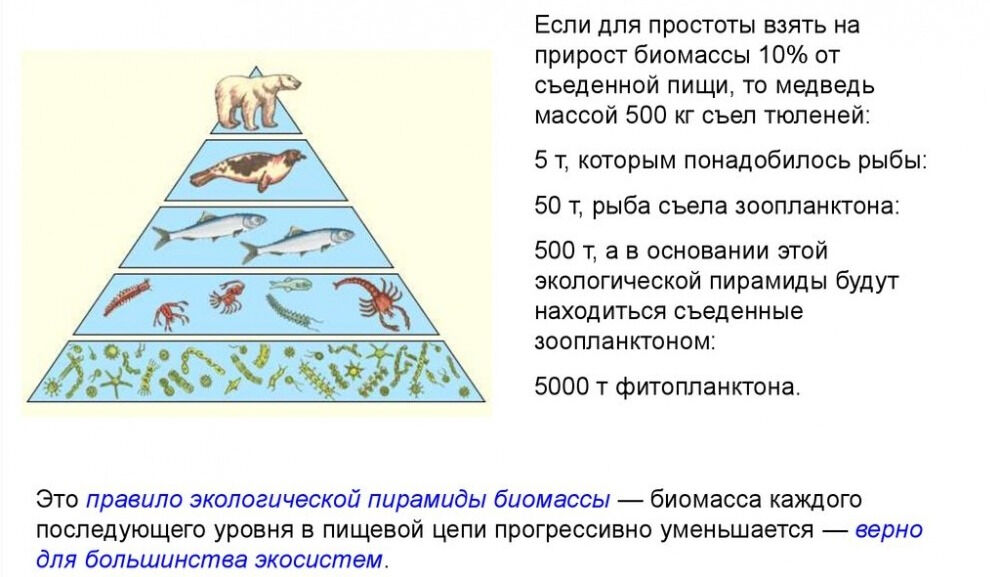

Биомассы

Ее потеря от уровня к уровню обусловлена расходом ее энергетической ценности на функциональные энергозатраты организмов (особей): пищеварение, дыхание, выполнение всех двигательных функций и работу внутренних органов.

Численности

Низший слой всегда имеет большее количество особей и организмов в цепи (в перевернутых схемах наоборот).

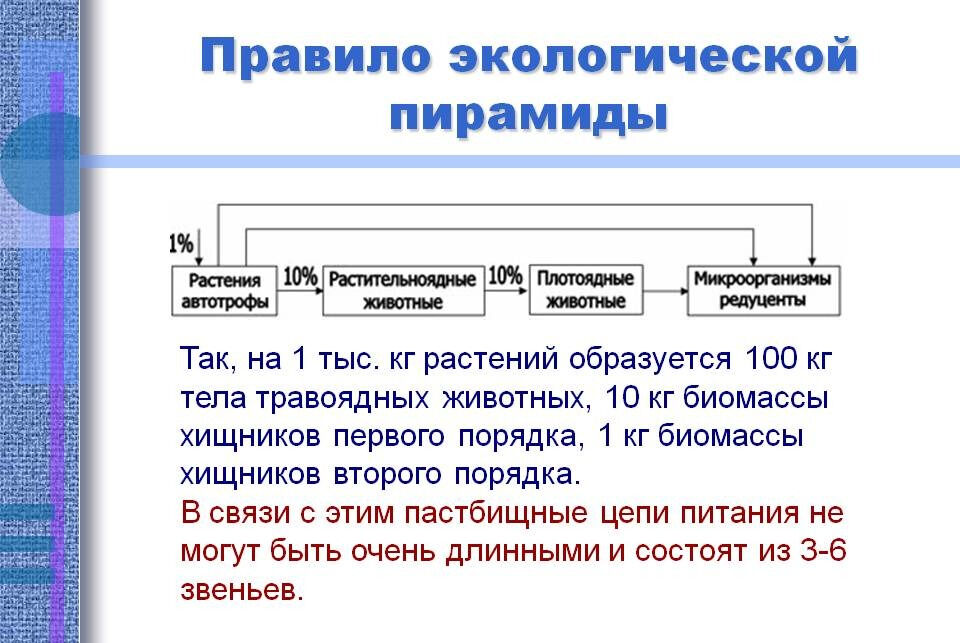

Правило экологической пирамиды

Полезная масса нижнего уровня примерно в десять раз меньше (на 90 процентов), чем у соседнего верхнего.

Перевернутая пирамида

Принцип ее построения сохраняется и в том случае, если количественный состав продуцента меньше консументов первого уровня. Только на этот раз внизу оказывается вершина пирамиды (точка), а широкое основание — вверху.

На это влияет фактор численности организмов — от меньшего к большему.

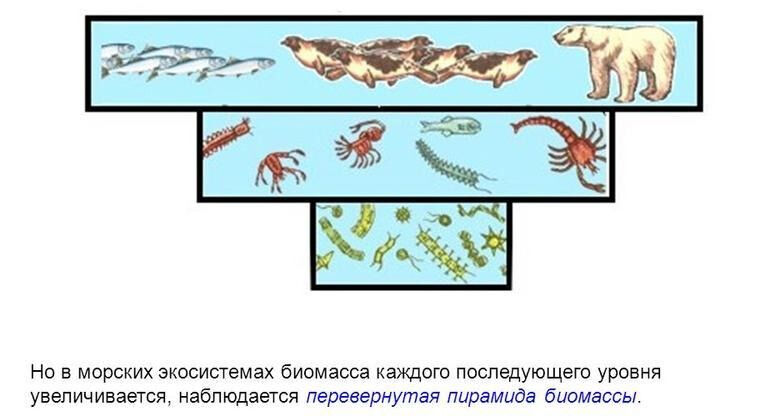

Биомассы

В морях и океанах некоторым экосистемам свойственна перевернутая конфигурация рисунка. Это обусловлено особенностями их развития и взаимодействия.

Цепь питания

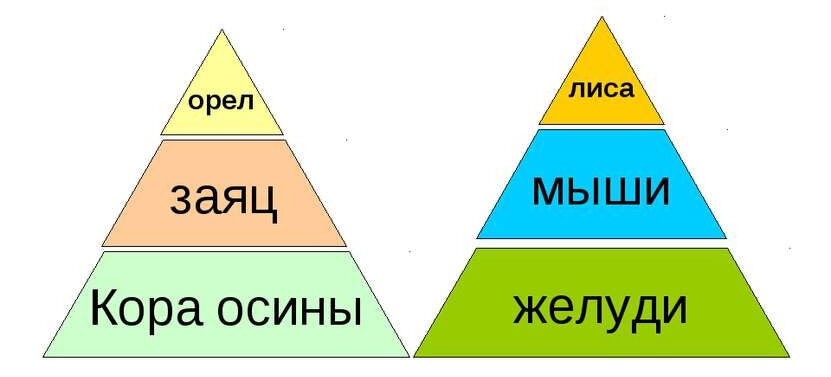

Основная потребность любого живого организма — питание. Исходя из принципа построения биологической трофической пирамиды, в этот процесс включены все виды — от простейших (бактерий) до высших (человека). В каждой отдельной экосистеме количество элементов (уровней) может колебаться от двух до 5—6 (в океане и более).

Линейная последовательность организмов, которые передают питательные вещества и энергию, начиная с продуцентов, высшим хищникам через других потребителей называется цепью питания.

Исходя из структуры и особенностей организмов, им требуется разная по содержанию полезных веществ (БЖУ, минеральных компонентов, витаминов) пища. Таким образом сложились различные цепи питания.

Различают два их основных вида:

- пастбищная пищевая цепь (цепь выедания );

- детритная (цепь разложения).

Пастбищная

Она заключается в последовательном переходе энергии, потребляемой в виде пищи. Состав первого продуцента (энергетика) — зеленые растения, съедобные для травоядных (травы, цветы, наземные овощные культуры).

- от растений ( продуцентов) к травоядным животным ( консументам первого порядка);

- те в качестве питания попадают к мелким хищникам (консументам второго порядка);

- они — к более крупным (третьего порядка).

Детритная

Ее структура имеет обратное движение энергии — от умерших крупных животных к м икроорганизмам, которые, перерабатывая останки, выделяют специальную субстанцию, называемую детритом.

На картинке пример такой цепи питания.

Примеры

Для понимания работы биосистем по принципу пирамиды рекомендуется ознакомиться с наглядными примерами, которые можно встретить в природе или в повседневной жизни.

На берегу моря после шторма можно наблюдать такую картину: большие стаи чаек кружат над самой водой и атакуют поднимающуюся к поверхности рыбу. Туда же устремляются местные ребята и на небольшой глубине ловят рыбу голыми руками.

Причина этого рыболовного ажиотажа в следующем:

- Штормом к берегу прибивает большие скопления водорослей.

- В их зарослях пребывает огромное количество креветок и мелкого биопланктона.

- За этим богатством устремляется достаточное количество рыбы, которая путается и плещется в этих водорослях.

- Замыкают трофическую пирамиду данной цепи питания чайки и удачливые рыболовы.

Следующий пример носит отпечаток антропогенного влияния на экосистему.

- Пасущиеся в поле коровы (консументы 1 уровня) с аппетитом поедают траву (продуцент 1 уровня).

- На выходе получается молоко, из которого делают кефир, сыр, сметану, масло. Они идут на питание человеку.

- Но и саму корову могут употребить в пищу консументы высшего уровня: крупные хищники, или тот же человек.

Этот пример интересен тем, что корова одновременно становится участником и простой, и перевернутой схемы. Признак последней — меньшее количество питательных организмов на низшем трофическом уровне.

- В природных условиях, если корова пасется за городом, она подвергается укусам большого количества комаров, оводов и слепней (консументов 1 трофического уровня).

- Часть их будет съедена мелкими птицами: ласточками, лесными воробьями и т. п.(консументы 2 уровня).

- Некоторые из них в свою очередь станут пищевой энергией для сов, соколиных, лис (консументы 3 уровня).

Значение

Использование закона ступенчатой зависимости уровней и влияние их численности и массы друг на друга позволяет ученым оценивать существующие биоценозы в каждом индивидуальном случае. Зная численность или биомассу одного уровня, учитывая антропогенно-природную обстановку местности, можно рассчитать численные значения всех остальных. Это позволяет существенно сократить временные и экономические расходы на научные исследования.

Эти методы расчетов могут применяться и в народном хозяйстве.

- Выдалась сухая весна, и масса травяного покрова в определенном регионе резко упала от нормы.

- Зная количество проживающих в ареале травоядных животных, можно рассчитать их потребность в траве и воде.

- Это позволяет своевременно предпринять природоохранные меры — произвести подсев на определенной территории нужного количества трав и других пищевых растений.

- Это в свою очередь обеспечит стабильность популяций организмов и особей всей трофической цепи биоценоза, сохранит их природные связи.

Применение правила экологической пирамиды позволяет в некоторых смежных вопросах решать экологические задачи.

- По такому принципу можно регулировать уровень органических веществ в почве, численность животных и растений, если они ниже или выше нормы.

- Решения многих экологических проблем напрямую связаны с правильно определенным изменением баланса пищевых цепей биоценозов.

- Составление таблиц на основании данных биологической пирамиды наглядно показывают экологическую ситуацию в конкретном регионе. Это позволяет своевременно реагировать и принимать меры по восстановлению равновесия трофических классов.

Видео

Познавательный видеоурок по биологии — пример задачи по теме «Цепи питания».

Источник

Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

4.3. Экологические пирамиды. Правило Линдемана. Трофическая структура биоценоза; продуктивность экосистем

Ни один организм в природе не существует вне связей со средой и другими организмами. Эти связи – основное условие функционирования экосистем. Через них, как было показано выше, осуществляется образование цепей питания, регулирование численности организмов и их популяций, реализация механизмов устойчивости систем и другие явления. В процессе взаимосвязей происходит поглощение и рассеивание энергии и, в конечном счете, осуществляются средообразующие, средоохранные и средостабилизирующие функции систем.

Подобные экосистемные связи обусловлены всем ходом эволюционного процесса. По этой причине и любое их нарушение не остается бесследным, требует длительного времени для восстановления. В связи с этим экологически обусловленное поведение человека в природе невозможно без знакомства с этими связями и последствиями их нарушения. Целесообразно выделять взаимосвязи и взаимоотношения организмов в природе (экосистемах) как различные понятия.

Взаимосвязи организмов. Взаимосвязи обычно классифицируются по «интересам», на базе которых организмы строят свои отношения.

Самый распространенный тип связей базируется на интересах питания. Такие связи носят название пищевых или трофических (греч. трофо – питание). В данный тип связей выделяется питание одного организма другим или продуктами его жизнедеятельности (например, экскрементами), питание сходной пищей (например, мертвым органическим веществом). Этим типом связей объединяются растения и насекомые, опыляющие их цветки. На базе трофических связей возникают цепи питания.

Связи, основанные на использовании местообитаний, носят название топических (греч. топос – место). Например, топические связи возникают между животными и растениями, которые предоставляют им убежище или местообитание (насекомые, прячущиеся в расщелинах коры деревьев или живущие в гнездах птиц. При этом растения, поселяющиеся на стволах деревьев (но не паразиты). Не только трофическими, но и топическими отношениями связаны паразиты с организмами, на которых они паразитируют.

Следующий тип связей носит название форических (лат. форас – наружу, вон). Они возникают в том случае, если одни организмы участвуют в распространении других или их зачатков (семян, плодов, спор). Животными это распространение может осуществляться как на наружных покровах, так и в пищеварительном тракте.

Выделяют также тип связей, которые носят название фабрических (лат. фабрикатио – изготовление). Для них характерно использование одними организмами других или продуктов их жизнедеятельности, частей (например, растений, перьевого покрова, шерсти, пуха) для постройки гнезд, убежищ и т.п.

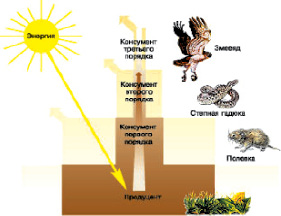

Трофический уровень – это место каждого звена в пищевой цепи. Первый трофический уровень – это продуценты, все остальные – консументы. Второй уровень – растительноядные консументы; третий – плотоядные консументы, питающиеся растительноядными формами; четвертый – консументы, потребляющие других плотоядных и т.д.

Энергетические затраты связаны прежде всего с поддержанием метаболических процессов, которые называют тратой на дыхание, меньшая часть идет на рост, а остальная часть пищи выделяется в виде экскрементов. В конечном итоге, вся эта энергия превращается в тепловую и рассеивается в окружающей среде, а на следующий более высокий трофический уровень передается не более 10 % энергии от предыдущего.

Трофические цепи экосистем сложно переплетаются, образуя трофические сети. Например, явление «трофического каскада» (по П. Митчеллу, 2001): морские выдры питаются морскими ежами, которые едят бурые водоросли, уничтожение охотниками выдр привело к уничтожению водорослей вследствие роста популяции ежей. Когда запретили охоту на выдр, водоросли стали возвращаться на места обитания.

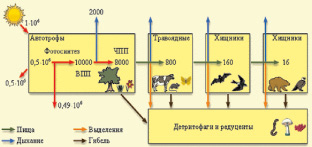

Рис. 15. Поток энергии через типичную пищевую цепь

Значительную часть гетеротрофов составляют сапрофаги и сапрофиты (грибы), использующие энергию детрита. Поэтому различают два вида трофических цепей: цепи выедания, или пастбищные, которые начинаются с поедания фотосинтезирующих организмов, и детритные цепи разложения, которые начинаются с остатков отмерших растений, трупов и экскрементов животных. Итак, поток лучистой энергии в экосистеме распределяется по двум видам трофических сетей. Конечный итог: рассеивание и потеря энергии, которая, чтобы существовала жизнь, должна возобновляться (рис. 15, 16).

Рис. 16. Поток энергии через пастбищную пищевую цепь. Все цифры даны в кДж на метр в квадрате умноженное на год

Прямые пищевые связи типа растение ? фитофаг ? зоофаг ? паразит объединяют виды в цепи питания или трофические цепи, члены которых связаны между собой сложными адаптациями, обеспечивающими устойчивое существование каждой видовой популяции (рис. 17).

В экосистеме выделяют 2 типа цепей: пастбищные и детритные. Процессы, связанные с синтезом и трансформацией живого органического вещества в трофических взаимоотношениях, носят название цепей выедания или пастбищных цепей. Процессы деструкции и минерализации органических веществ выводятся в отдельный блок трофической структуры и называются цепями разложения или детритными цепями. Минерализация и деструкция органики практически происходят на всех трофических уровнях: и растения, и животные в процессе метаболизма редуцируют органическое вещество до СО2 и воды.

Детритные цепи начинаются с разложения мертвой органики особыми группами консументов – сапрофагами. Животные – сапрофаги механически, а отчасти и химически разрушают мертвое органическое вещество, подготавливая его к воздействию редуцентов. Активное участие в разложении мертвого органического вещества принимают почвенные беспозвоночные животные (членистоногие, черви) и микроорганизмы. Разложение может происходить по следующей схеме: бактерии, грибы ? детрит ? насекомые, хищники. Таким образом, на уровне консументов происходит разделение потока вещества по разным группам потребителей: живое органическое вещество следует по цепям выедания, а мертвое – по цепям разложения (рис. 18).

В круговорот веществ в экосистеме часто добавляются вещества, попадающие сюда извне, которые концентрируются в трофических цепях и накапливаются в них – происходит их биологическое накопление. Ю. Одум (1975) приводит пример биологического накопления ДДТ при опылении комаров на болотах п-ова Флорида: при опылении даже концентрациями ДДТ значительно ниже дозы, смертельной для рыб, оказалось, что благодаря многократному поглощению с начала детритной цепи, яд накапливался в жировых отложениях рыб и рыбоядных птиц. И хотя накопившаяся доза у птиц была не смертельна для них, ДДТ препятствовал образованию яичной скорлупы: тонкая скорлупа лопалась еще до развития птенца. Таким образом, биологическое накопление надо учитывать при поступлении в среду любых, даже очень малых, количеств загрязнителей.

Трофическую структуру экосистемы можно изобразить графически, в виде так называемых экологических пирамид:

1) пирамида чисел;

2) пирамида биомассы;

3) пирамида продукции (или энергии).

Рис. 18. Модель трофической структуры сообщества

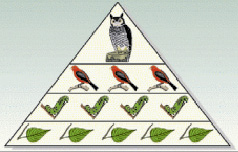

Пирамида чисел отображает закономерность, обнаруженную Элтоном: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев от продуцентов к консументам, неуклонно уменьшается. Пирамида биомасс четко указывает на количество всего живого вещества на данном трофическом уровне. В наземных экосистемах действует следующее правило пирамиды биомасс: суммарная масса растений превышает массу всех травоядных, а их масса превышает всю биомассу хищников.

Правило пирамиды продукции (или энергии): на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за единицу времени (или энергии), больше, чем на последующем. Пирамида продукции отражает законы расходования энергии в трофических цепях и имеет универсальный характер и для всех экосистем (рис. 19).

Если оценить продукцию в последовательных трофических уровнях в любом биоценозе, мы получим убывающий ряд чисел, каждое из которых примерно в 10 раз меньше предыдущего. Этот ряд можно выразить графически в виде пирамиды с широким основанием и узкой вершиной (рис. 20). Поэтому закономерности создания биомассы в цепях питания экологи называют правилом пирамиды биологической продукции. Например, вес всех трав, выросших за год в степи, значительно больше, чем годовой прирост всех растительноядных животных, а прирост хищников меньше, чем растительноядных.

Рис. 19. Пирамида продукции и поток энергии в экосистемах

Рис. 20. Пирамида чисел (по Ч. Элтону, 1927 г.)

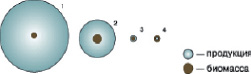

Из правила пирамиды биологической продукции нет исключений, потому что оно отражает законы передачи энергии в цепях питания. Соотношение биомасс может быть различным, потому что биомасса – это просто запас имеющихся в данный момент организмов. Например, в океанах (рис. 21) одноклеточные водоросли делятся с большой скоростью и дают очень высокую продукцию.

Рис. 21. Соотношение продукции и биомассы разных групп организмов в океане: 1 – бактерии; 2 – фитопланктон; 3 – зоопланктон; 4 – рыбы

Однако их общее количество меняется мало, потому что с не меньшей скоростью их поедают различные фильтраторы. Образно говоря, водоросли еле успевают размножаться, чтобы выжить. Рыбы, головоногие моллюски, крупные ракообразные растут и размножаются медленнее, но еще медленнее поедаются врагами, поэтому их биомасса накапливается. Если взвесить все водоросли и всех животных океана, то последние перевесят (рис. 22).

Рис. 22. Упрощённый вариант экологической пирамиды

Пирамида биомасс в океане оказывается, таким образом, перевернутой. В наземных экосистемах скорость выедания растительного прироста ниже и пирамида биомасс в большинстве случаев напоминает пирамиду продукции.

Продуктивность экологической системы – это скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, образуя органическое вещество, которое может быть использовано в качестве пищи. Различают разные уровни продуцирования органического вещества: первичная продукция, создаваемая продуцентами в единицу времени, и вторичная продукция – прирост за единицу времени массы консументов. Первичная продукция подразделяется на валовую и чистую продукцию. Валовая первичная продукция – это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты растения на дыхание – от 40 до 70 % от валовой продукции. Та часть валовой продукции, которая не израсходована «на дыхание», называется чистой первичной продукцией, представляет собой величину прироста растений и именно эта продукция потребляется консументами и редуцентами. Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как консументы и редуценты, т.е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу за счет первичной ранее созданной продукции.

Все живые компоненты экосистемы составляют общую биомассу сообщества в целом или тех или иных групп организмов. Ее выражают в г/см3 в сыром или сухом виде, или в энергетических единицах – в калориях, джоулях и т.п.

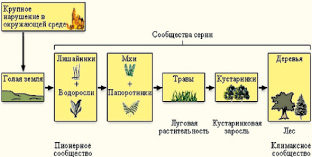

Сукцессия – последовательная закономерная смена биоценозов на одной и той же территории под влиянием природных и антропогенных факторов. Экологическая сукцессия проходит в определенный отрезок времени ряд стадий развития, первые из которых называют стадией первых поселенцев, и вплоть до возникновения стабилизированной системы, называемой климаксом. Поэтому сукцессия – это последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном районе. Для возникновения сукцессии необходимо свободное пространство (рис. 23).

Различают первичную и вторичную сукцессии. Первичная сукцессия – это если формирование сообществ начинается на первоначально свободном субстрате, а вторичная сукцессия – это последовательная смена одного сообщества на данном субстрате другим, более адаптированным для данных абиотических условий.

Первичная сукцессия позволяет проследить формирование сообществ с самого начала. Она может возникнуть на склоне после оползня или обвала, на образовавшейся отмели, на обнаженных эоловых песках пустыни и т.п. Классическим примером природной сукцессии является «старение» озерных экосистем – эвтрофикация. Она выражается в зарастании озер растениями от берегов к центру.

Рис. 23. Схема типичной наземной сукцессии

Вторичная сукцессия является, как правило, следствием деятельности человека. Вторичная сукцессия заканчивается стабильной стадией сообщества через 150–250 лет, а первичная длится 1000 лет.

Вторичная, антропогенная сукцессия проявляется также и в эвтрофикации. Бурное «цветение» водоемов, особенно искусственных водохранилищ, есть результат их обогащения биогенами (фосфором). При этом возрастает численность и биомасса сине-зеленых водорослей. Они фиксируют азот из атмосферы, способны освобождать фосфор из продуктов метаболизма других водорослей и т.п., и, благодаря этим качествам, захватывают водоем, биоценоз которого практически перерождается. Возникают массовые заморы рыб, в особо тяжелых случаях жизнь аэробных организмов вообще исключена.

Таким образом, экосистема – совокупность организмов и условий среды, в которой они обитают. Экосистемы, различающиеся по типам, всегда состоят из одних и тех же трех обязательных компонентов: продуцентов, консументов, редуцентов. Для биогеоценозов характерны определенные свойства: целостность, устойчивость, самовоспроизведение и саморегуляция. Под влиянием внутренних или внешних факторов может происходить смена биоценозов – экологическая сукцессия.

1. Дайте определение понятиям биоценоз, биогеоценоз и экосистема.

2. Взаимоотношения организмов в биоценозах.

3. Дайте характеристику отношениям между видами в сообществе (топические, трофические, форические и фабрические).

4. Что такое экологическая ниша?

5. Охарактеризуйте трофический уровень биоценоза.

6. Дайте характеристику экологической пирамиды.

7. Экосистемы и принципы их функционирования.

Задание для практических занятий

1. Проанализируйте приведенный ниже пример перехода энергии в цепях питания. Гусеницы дубовой моли поедают листья дуба. Обычно гусеницы пожирают столько листьев, сколько нужно, чтобы деревья могли расти и оставаться при этом здоровыми (равновесие между продуцентами и консументами). Но иногда наблюдается неожиданное увеличение количества гусениц. Их бывает так много, и они пожирают столько листьев, что деревья недостаточно используют световую энергию Солнца для фотосинтеза и начинают погибать от отсутствия пищи. Когда гусеница съедает лист, она получает меньше энергии, чем было получено от Солнца, поскольку дуб потреблял энергию не только на выращивание листьев. Когда гусеницу съест птица, она получит еще меньше первоначальной солнечной энергии, потому что часть энергии уже израсходовала гусеница. В экосистеме нарушился баланс: было недостаточно дубов, чтобы поддержать резкое увеличение численности гусениц, и потому дубы погибли.

К каким результатам привело бы наличие птиц в экосистеме, включающей дубы и гусениц?

Если погибло много дубов, листьями которых кормятся гусеницы, то, что случится с гусеницами на следующий год? Подтвердите эти результаты вашим примером.

Проанализируйте законы, применимые как к живым существам, так и к неживым телам: «Нельзя выиграть больше, чем вложено» и «Нельзя даже “остаться при своих’’».

2. Задача: вывести правило пирамиды продуктивности в экосистеме. Для примера возьмем соотношение биомассы по пищевой цепи: трава – кролики – лисицы. Эколог, изучающий небольшой участок луга в течение года, в начале года обнаружил на участке 25 кроликов. К концу года их число достигло 100. Каждый кролик весит около 1,5 кг. Их общая масса составит почти 150 кг. Каждому кролику на 400 г живого веса требуется 4 кг пищи, а всем кроликам – 1600 кг. Предположим, в начале года имелось 600 кг травы, а вырастет ее еще 1800 кг. Поскольку масса травы составит 2400 кг, то 800 кг останется. Это значит, что за счет прироста травы система может обеспечить кроликов необходимой пищей.

Нарисуйте два прямоугольника (друг над другом): нижний будет соответствовать массе травы, а верхний, меньшего размера, массе кроликов. Это две нижние ступени пирамиды. Предположим, что на луг проникли две лисицы. Вес каждой 6 кг, следовательно, общий – 12 кг. Поскольку лисица потребляет 60 кг пищи, двум хищникам требуется 120 кг крольчатины для выживания. Если каждый кролик весит 1,5 кг, то лисицы съедят 75 кроликов в течение года. К концу года из 100 кроликов на лугу останется всего 25. Это значит, что экосистема обеспечивает травой 100 кроликов, из которых 75 идет на питание двух лисиц. Нарисуйте третью, самую маленькую ступень пирамиды. Пирамида биомассы в данной пищевой цепи приобретает следующий вид:

– 2 лисы, съедающие 120 кг крольчатины;

– 100 кроликов, съедающих 1600 кг травы;

Сформулируйте три основных принципа функционирования экосистем, используя следующие понятия:

– поток солнечной энергии;

– уменьшение количества биомассы при повышении трофического уровня.

Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Организмы, населяющие хозяина, относят к:

Источник