- 4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

- Читайте также

- 6.2. Современные экологические катастрофы

- Лесовод лесной зоны

- Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

- Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

- 11.3. Экологические факторы

- 2.1. Экологические факторы

- ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

- Гипногенные зоны

- Ресурсы Мирового океана

- Экосистемы: среда обитания – вода

- Понятие, типы и факторы влияния

- Морские

- Пресные

- Структура

- Загрязнение

- Особенности

- Видео — Вода источник жизни. Среда обитания

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

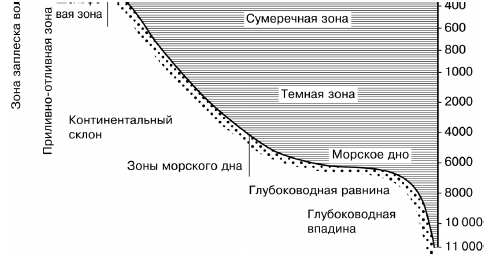

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Рис. 38. Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, болотах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания, очень велико.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

6.2. Современные экологические катастрофы

6.2. Современные экологические катастрофы То, что глобальный экологический кризис является обратной стороной НТР, подтверждает тот факт, что именно те достижения научно-технического прогресса, которые послужили отправной точкой объявления о наступлении НТР, привели и к

Лесовод лесной зоны

Лесовод лесной зоны

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких? Самое глубокое место на Земле – это впадина Челленджер у юго-западной оконечности Марианского желоба в Тихом океане, к востоку от Марианских островов. Ее глубина составляет 11 034 метра. Если поставить в

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода? В разгар ледникового периода из Мирового океана было извлечено в ледники в 3–4 раза больше воды, чем ее содержится в ныне существующих ледниках Земли. По оценкам, уровень воды в океане был

11.3. Экологические факторы

11.3. Экологические факторы Факторы, которые обусловливают существование организмов в условиях данной среды, получили название экологических факторов. Они определяются как внешними условиями данной среды, так и влиянием других организмов, существующих в

2.1. Экологические факторы

2.1. Экологические факторы Среда обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ Глубоководные (абиссальные) зоны — области океана глубиной более 2000 м — занимают более половины поверхности земли. Следовательно, это наиболее распространенная среда обитания, но она же остается и наименее изученной. Только в последнее время,

Гипногенные зоны

Гипногенные зоны В предыдущей главе мы нарисовали внешнюю картину сна. Если не считать такие явления, как сомнамбулизм и броски-раскачивания, картина эта хорошо знакома каждому. Теперь перед нами стоит более сложная задача — представить себе, что происходит во время сна

Ресурсы Мирового океана

Ресурсы Мирового океана Ученые и экономисты едины во мнении, что Мировой океан таит в себе в огромных количествах продукты питания, сырье и энергию. Из 160 тыс. видов растений и животных, обитающих в Мировом океане, мы используем только 1,5 тыс. И хотя за последние 30 лет

Источник

Экосистемы: среда обитания – вода

Понятие, типы и факторы влияния

Подводная растительность может быть не менее красивой чем наземная

Само уже название «Водные экосистемы» говорит о том, что это такой вид экологических систем, местом существования которых является водная среда. Структура, физические и химические свойства водной среды предопределяют видовой состав растительного и животного мира, особенности трофических цепей, ее сложность и устойчивость.

В зависимости от этих показателей водные экосистемы делятся на два типа: морские и пресноводные. В основе этого разделения лежит показатель количества содержащихся в воде солей. Измеряется этот показатель в промилле, то есть в тысячных долях. Он показывает, сколько грамм солей содержится в тысяче граммах воды или одном килограмме.

Кроме «солености» на водные экосистемы оказывают влияние еще два фактора. Количество поступающего солнечного света и содержание кислорода в воде.

Солнечный свет попадает на поверхность планеты, а значит, и водные пространства, неравномерно. Его количество больше к экватору и меньше к полюсам. С содержанием кислорода дело обстоит несколько по-другому. Его растворено больше в приполярных водах.

Морские

Цветовая гамма морских кораллов

К морским относятся такие экосистемы, которые сформировались в водной среде, с количеством растворенной в ней соли около 35% или промилле. Это в основном натрий и хлор. Морские экосистемы занимают почти 71% поверхности нашей планеты и входят в состав глобальной системы Мирового океана и в структуру гидросферы Земли.

Морские экосистемы – часть биосферы, производящая 32% всей чистой первичной продукции. Их можно разделить на зоны, в зависимости от глубины и береговой линии. Океанические обладают большой глубиной и площадью поверхности. Открытый океан мало заселен. В нем живут в основном киты, акулы и тунцы, а также донные беспозвоночные.

Экосистема морской флоры

Водные зоны возле берега называются приливов и отливов или прибрежные. К ним относят также:

- лиманы;

- солончаки;

- коралловые рифы;

- лагуны;

- мангровые болота.

Животный и растительный мир здесь разнообразнее и основная масса его сосредоточена на глубинах до 100 м. от поверхности. Это:

- коричневые водоросли;

- кораллы;

- моллюски;

- иглокожие;

- различные виды рыб;

- млекопитающие;

- акулы и т. д.

В придонных пластах и на дне растительность отсутствует. Там обитают некоторые виды рыб, беспозвоночные, а там, где скапливается большое количество сероводорода, существуют только хемосинтезирующие серные бактерии.

Морские экосистемы оказывают существенное влияние на формирования климата. Испарения с их поверхности – основной источник воды в атмосфере, а течения – регулятор температуры.

Разнообразие живых существ под водой

Морские экосистемы, благодаря своему большому биологическому разнообразию, являются устойчивыми ко многим видам воздействия. Они успешно противостоят занесенным человеком агрессивным видам живых организмов, природным вредителям и антропогенному влиянию.

Прибрежная зона — это мелководная линия вдоль побережья и до края континентального шельфа с теплой и богатой биогенами водой. Ее площадь менее 10% площади океана, но здесь живет 90% его биомассы. Места на побережье, где смешиваются соленые и пресные речные воды, называются эстуарии. Здесь биомасса максимальна и сравнима с тропическими лесами. Коралловые рифы располагаются также в прибрежных зонах тропических и субтропических широт с температурой воды более 20 0 С. Продуцентами в них являются красные и зеленые водоросли. Мир потребителей чрезвычайно разнообразен. Здесь проживает треть всех видов морских рыб.

Мелководье вдоль берега на прибрежной зоне

В морские экосистемы включается зона открытого океана. Хотя по площади и объему воды она превышается все другие вместе взятые, количеством и разнообразием флоры и фауны похвастаться не может. На его долю приходится лишь 10% общей биомассы. Его основная функция в другом – он поставщик первичного биологического продукта.

Пресные

Скалистая местность наполняет воду кислородом

Пресноводные экосистемы занимают всего лишь 0,8% суши и содержат 0,009% всех водных ресурсов Земли. Чистой первичной продукции в них производится только 3%. Хотя в пресных водоемах обитает около 41% видов рыб, известных науке на сегодняшний день. Основным критерием их отличия является скорость воды в них. Различают стоячие типы водных экосистем. К ним относят пруды и озера, то есть те объекты, где вода движется очень медленно. В реках и ручьях вода движется иногда с огромной скоростью, и такие типы экосистем называют проточными. Еще выделяют в отдельную категорию болота. Это места, где присутствие воды носит переменный характер, в результате чего почва бывает обводнена или насыщена водой.

Стоячие водоемы бывают глубокие и мелкие. Их экосистемы строятся в зависимости от того какое количество солнечного света и на какую глубину проникает в толщу воды. Глубоководные озера делятся на три зоны.

Вода в стоячих водоемах требует постоянной подкормки кислородом

У побережья – мелководье или литоральная зона. Далее зона открытой воды и глубоководья. В них свет проникает на определенную глубину и создает освещенную зону. В ней существуют фотосинтезирующие растения, в первую очередь водоросли, и все что ими кормиться. На глубоководье образуется неосвещенный пласт воды, придонная область и дно. К ним свет не проникает. Это пелагическая зона.

Вода наполненная кислородом, содержит в себе множество живых организмов

Неглубокими или мелкими водными объектами являются пруды. Их размеры и глубина меняется в зависимости от времени года. Растительный и животный мир прудов разнообразен. Пруды относят к водохранилищам искусственного происхождения, но не всегда они созданы человеком. Могут образоваться в результате строительной деятельности бобров или из-за крокодильих нор.

Главное отличие проточных экосистем в направлении и скорости их течения. Чем выше скорость, тем больше в воде концентрация растворенного кислорода и, соответственно, больше видовое разнообразие. Различают горные и равнинные реки. У одних источник питания происходит от деревьев, у других от водорослей. Реки и ручьи имеют зоны мелководных перекатов и глубоководных плес.

Течение наполняет горную реку кислородом

Самую большую опасность для существования проточных экосистем несут строящиеся на реках гидросооружения, регулирующие проток воды.

Принудительное торможение течения гидросооружениями

В результате такого строительства и регулирования водные экосистемы могут погибнуть.

Участки суши, покрытые водой или переувлажненные и заполненные значительным количеством неразложившихся органических, в основном растительного происхождения, остатков – это болото. Это такой участок, где слой торфа более 0,3 м, если меньше – заболоченная земля. Болота является природным накопителем избыточного углерода. Оно играет большую роль в очитке вод и нередко становится истоком рек.

У водной экосистемы структура практически не отличается от наземной. В ней сосуществуют автотрофные и гетеротрофные организмы, которые распределены по вертикальным уровням и в горизонтальной плоскости.

Структура

В глубинах океана, эти бактерии являются источником питания других живых организмов. Например, гигантских трубчатых червей. В других водных объектах, они не находят своего потребителя. Потому довольно быстро превращают водоем в болото, а затем в торфяные залежи.

На дне океана может обитать множество живых существ

Автотрофными организмами питаются гетеротрофные. Для них это источник энергии и «материал для строительства» собственной биомассы.

Моря экосистема отличается от пресноводной тем, что морские организмы или эвриганные не живут в пресной воде, а стеногалинные, то есть нетерпимые к соли, наоборот. Хотя, есть и исключения из этого правила. Некоторые виды рыб основное время жизни проводят в океанской воде, но на нерест приходят в пресные реки. Например: лососевые или черноморский судак. Есть также некоторые виды акульих и крокодилов, которые прекрасно себя чувствуют как в соленой, так и в пресной воде.

Загрязнение

Загрязнение водных экосистем это любое изменение свойств воды:

При этом загрязняющие вещества могут находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии.

Источниками загрязнения являются любые объекты и процессы, в результате которых в воду сбрасываются или попадают иным способом загрязняющие вещества. К которым можно отнести сверхнормативную концентрацию природных элементов и искусственно синтезированных веществ.

Чистая горная река, которых осталось уже очень мало

Загрязнение водных экосистем можно разделить на типы.

Первый – механическое загрязнение. Это повышение содержания в воде механических примесей. Его можно отнести к поверхностному виду.

Второй – химический, веществами органического или неорганического происхождения.

Третий – бактериологический или биологический. Это загрязнение патогенными микроорганизмами, грибами и водорослями. И последний на сегодня – радиоактивный. Это и природное радиоактивное излучение и последствия работы ядерных реакторов.

Авария: утечка нефти в открытое море

Насчитывается более 400 веществ, которые могут вызвать загрязнение воды. К химическим загрязнителям относят нефть и нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, фенол, нафтеновые кислоты, пестициды, неорганические соли, кислоты и щелочи, мышьяк, соединения ртути, свинца и кадмия. Этот тип загрязнения стоек и распространяется на большие расстояния.

К бактериальным загрязнителям относят только вирусов более 700 видов.

Радиоактивные загрязнители остаются в воде дольше всех остальных. Это стронций-90, уран, радий-226, цезий и так далее.

Они концентрируются в мельчайшем планктоне и по пищевой цепи с эффектом накопления передаются дальше.

Прилив выбрасывает мусор на берег

Механические загрязнители – песок, шлам, ил, твердые бытовые и промышленные отходы и тому подобное. Изменяет свойства и структуру воды повышение ее температуры, технологическими водами тепловых и электрических станций.

Загрязнение воды происходит в результате следующих процессов:

- сброса неочищенных сточных вод;

- смыв ядохимикатов с сельскохозяйственных полей;

- выбросы газа и дыма;

- утечка нефти и нефтепродуктов.

Особенности

Морские экосистемы или пресноводные, как и наземные, строятся по присущим им правилам формирования. Основным является то, что в экосистеме столько видов живых организмов, сколько необходимо для усвоения и переработки поступающей энергии Солнца. Особенности водных экосистем в том, что они обладают внутренней сложностью и нелинейностью связей, подвержены различным внешним воздействиям и незамкнуты, большое количество гетеротрофных организмов и быстрый биотический кругооборот, высокая устойчивость, резистентность и адаптивность, регулирование популяции осуществляется за счет ограничения ресурсов или активностью хищников.

Кроме того, Мирового океана экосистема консервирует внутри себя значительные объемы излишнего углекислого газа. Это глобальная система, обладающая признаками непрерывности.

Видео — Вода источник жизни. Среда обитания

Источник