- Консументы, редуценты. Пищевые цепи и трофические уровни. Трофическая структура и экологические пирамиды. Продуктивность суши и морей

- Экологическая пирамида мирового океана

- На чем основано формирование пирамиды мирового океана

- Основание пирамиды

- Центральная часть пирамиды

- Вершина пирамиды

- Структура пирамиды

- Глава 9. Экосистемы

- 9.3. Биологическая продуктивность экосистем

- 9.3.2. Правило пирамид

Консументы, редуценты. Пищевые цепи и трофические уровни. Трофическая структура и экологические пирамиды. Продуктивность суши и морей

Совокупность организмов, занимающих определенное положение в общей цепи питания носит название трофического уровня. К одному трофическому уровню принадлежат организмы, получающие свою энергию через одинаковое число ступеней. Так, зеленые растения занимают первый трофический уровень (уровень продуцентов), они получают энергию от Солнца и запасают ее в виде энергии химических связей; травоядные животные – второй (уровень первичных консументов); первичные хищники, поедающие травоядных, — третий и т.д.

Консументы – потребители органического вещества.

Редуценты – гетеротрофные организмы, главным образом, бактерии и грибы, превращающие органические вещества в неорганические соединения.

Организмы этих трофических уровней получают энергию от организмов предыдущих трофических уровней, запасенную в молекулах пищи. Трофических уровней может быть и больше, когда учитываются паразиты, живущие на консументах предыдущих уровней. Последовательность организмов, в которой каждый из них съедает или разлагает другой, называется пищевой цепью.

В результате последовательных превращений энергии в пищевых цепях каждое сообщество живых организмов в экосистеме приобретает определенную трофическую структуру. Трофическая структура сообщества отражает соотношение между продуцентами, консументами (отдельно каждых порядков) и редуцентами (микроорганизмами-разлагателями отмирающих организмов и продуктов их жизнедеятельности), выраженное количеством особей живых организмов, или их биомассой, или заключенной в них энергией, на единицу площади в единицу времени.

Трофическую структуру обычно изображают в виде экологических пирамид. Основанием пирамиды служит первый трофический уровень – уровень продуцентов, а следующие этажи пирамиды образованы последующими уровнями консументов различных порядков. Высота всех блоков одинакова, а длина пропорциональна числу, биомассе или энергии на соответствующем уровне. Различают три способа построения экологических пирамид.

Пирамида численностей отражает количество организмов на каждом уровне. Например, чтобы прокормить одного волка, необходимо несколько зайцев, на которых он мог бы охотиться; а чтобы прокормить этих зайцев, нужно довольно большое количество разнообразных растений.

Пирамида биомасс показывает соотношение масс организмов на разных трофических уровнях. Обычно в наземных биоценозах общая масса продуцентов больше, чем каждого последующего звена. В свою очередь, общая масса консументов первого порядка больше, чем консументов второго порядка и т.д.

В водных экосистемах можно также получить обращенную, или перевернутую, пирамиду биомасс, когда биомасса продуцентов оказывается меньшей, чем консументов. Например, в океане при довольно высокой продуктивности фитопланктона общая масса в данный момент его может быть меньше, нежели у потребителей-консументов (киты, крупные рыбы, моллюски). Это связано с малым периодом жизни организмов фитопланктона.

Пирамиды чисел и биомасс характеризуют количество или биомассу организмов в определенный промежуток времени. Они не дают полной информации о трофической структуре экосистемы, хотя позволяют решать ряд практических задач, особенно связанных с сохранением устойчивости экосистем. Пирамида чисел позволяет, например, рассчитывать допустимую величину улова рыбы или отстрела животных в охотничий период без последствий для нормального их воспроизведения.

Пирамида энергии отражает скорость прохождения массы пищи через пищевую цепь. Установлено, что во многих пищевых цепях величина передаваемой энергии составляет всего лишь 1%, но в некоторых случаях максимальная величина энергии, передающей- ся на следующий трофический уровень, может достигать 30% от предыдущего.

Американский эколог Р. Линдеман сформулировал закон пирамиды энергий (правило 10%), согласно которому с одного трофического уровня экологической пирамиды через пищевые цепи на другой переходит в среднем 10% энергии, поступившей на предыдущий уровень. Растения при фотосинтезе усваивают порядка 1% энергии, поступающей от Солнца, а от образованной первичной продукции растений консументы-растительноядные используют около 10% и т.д. Остальная часть энергии теряется в виде теплового излучения и на поддержание жизнедеятельности организмов.

Вот почему цепи питания обычно не могут иметь более 5 – 6 звеньев. К конечному звену пищевой цепи будет поступать так мало энергии, что ее не хватит в случае увеличения числа организмов. Именно поэтому большие хищные животные всегда редки.

Продуктивность суши и моря. Первичная продуктивность экологической системы, сообщества или любой их части определяется как скорость, с которой лучистая энергия усваивается организмами-продуцентами (главным образом зелеными растениями) в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, накапливаясь в форме органических веществ.

Валовая первичная продуктивность — это общая скорость фотосинтеза, включая те органические вещества, которые за время измерений были израсходованы на дыхание. Эту величину называют также «валовым фотосинтезом» или «общей ассимиляцией»

Чистая первичная продуктивность — скорость накопления органического вещества в растительных тканях за вычетом того органического вещества, которое использовалось при дыхании растений за изучаемый период. Эту величину называют также «наблюдаемым фотосинтезом» или «чистой ассимиляцией». На практике, чтобы оценить валовую продукцию, данные по дыханию складывают с данными, полученными при измерении «наблюдаемого» фотосинтеза.

Поскольку площадь океана примерно в 2,5 раза больше площади суши, разумно предположить, что морские экосистемы фиксируют больше суммарной солнечной энергии, чем наземные системы. На самом деле суша, видимо, дает больше продукции, чем море (возможно, даже в 2 раза).

Очень обширные пространства Земли попадают в категорию низкопродуктивных из-за таких ограничивающих факторов, как вода (в пустынях и граслендах) или биогенные элементы (в открытом океане). Плодородные от природы области, получающие естественные энергетические субсидии, встречаются главным образом в дельтах рек, эстуариях, прибрежных зонах апвеллинга и в районах, хорошо «перепаханных» ледником, а также на лессовых (перенесенных ветром) или вулканических почвах — там, где осадки достаточно обильны. На суше отмечается общая корреляция между величиной эвапотранспирации (и в меньшей степени количеством осадков) и продуктивностью, в озерах и океанах — обратная корреляция между глубиной и продуктивностью.

На отдельных особенно благоприятных участках экосистем каждого типа продукция может быть вдвое (а то и в несколько раз) выше средних величин. За верхний предел валовой продукции фотосинтеза для практических расчетов следует принять величину 50 000 ккал-м -2 -год -1 . Человеку придется подгонять свои нужды под этот предел, пока не удастся убедительно доказать, что усвоение солнечной энергии путем фотосинтеза можно сильно повысить, не подвергая при этом опасности равновесия других, более важных ресурсов жизненного круговорота. Годовая продукция большинства сельскохозяйственных культур невелика, поскольку однолетние зерновые продуктивны лишь на протяжении нескольких месяцев (менее полугода).

Получение двойных урожаев за счет выращивания таких культур, которые дают продукцию в течение всего года, может приблизить валовую продуктивность к уровню лучших природных сообществ.

Источник

Экологическая пирамида мирового океана

Источником жизни в океане, так же как и в других регионах Земли, является солнечная энергия. Различные районы океана получают её в разных количествах. Если в тропиках в ясный день каждому квадратному сантиметру океана достаётся свыше 300 калорий (около половины энергии падает на внешний свет), то в полярных областях планеты в самое благоприятное время года величина доступной энергии в 2-3 раза меньше.

На чем основано формирование пирамиды мирового океана

Только 0,02% этой энергии используется для нужд фотосинтеза. Чтобы её собрать, достаточно, чтобы 1 кв.см. поверхности получил в течение дня 0,06 калорий. Однако зимой в полярных областях океана фотосинтез полностью прекращается. Фотохимические реакции не идут, если интенсивность светового потока падает ниже 0,18 калории на квадратный сантиметр в час.

Несмотря на крохотные размеры, они в течение года синтезируют 500 млрд. т. органического вещества. Продовольственное снабжение не случайно возложено на плечи таких крошек.

Для содержания высокого уровня фотосинтеза необходимо большое количество солнечной энергии, а для её сбора большие светоприёмники.

Наземные растения улавливают солнечные лучи с помощью листьев, представляющих собой тонкие пластины. Водоросли океана пошли путём миниатюризации. Чем меньше организм, тем больших величин достигает у него соотношение площади тела к объёму. Для утилизации солнечных лучей оптимальными являются микроскопические размеры тела одноклеточных водорослей и их равномерное распределение в поверхностных слоях воды.

Некоторое количество органического вещества создают бактерии, живущие в верхних слоях океана и в донных осадках. Синтетические процессы в и теле протекают без участия солнечной энергии. Пока не удалось определить, какое количество органики они создают. Однако объём производимой ими продукции не идёт ни в какое сравнение с продуктивностью водорослей.

Основание пирамиды

Первичная продукция океана 500 млрд. тонн органики — это основание пищевой пирамиды океана. Водорослями питается большинство мелких растительноядных организмов.

Центральная часть пирамиды

Общая биомасса «травоядных» организмов, то есть вторичная продукция океана, в 10 раз меньше первичной. Мелкими «травоядными животными» питаются в основном мелкие хищники, их, в свою очередь, поедают хищники второго порядка, а тех — хищники третьего порядка. Тут же по «склонам» пищевой пирамиды шастают редуцены, подхватывающие мертвое органическое вещество и минерализующие его, разрушающие до простых неорганических соединений.

Вершина пирамиды

На вершине пищевой пирамиды находятся крупные рыбы, моллюски, раки и млекопитающие, в том числе киты. Для каждого из них число звеньев в пищевой цепочке может оказаться чуть меньше или чуть больше. Усатые киты питаются мелкими массовыми видами хищных организмов, а кашалоты и касатки поедают крупных хищников.

На каждой ступени пищевой пирамиды органического вещества создается все меньше и меньше. Ведь путь преобразования энергии идет с громадными потерями.

Они начинаются уже в организме одноклеточных водорослей. Часть синтезированного органического вещества они тратят на собственные нужды в процессе обычного обмена веществ.

Структура пирамиды

На каждой последующей ступени пирамиды «накладные расходы» растут. Энергия расходуется на обычный обмен веществ, на поддержание нейтральной плавучести, очень много тратится на обеспечение двигательной активности, часть энергии преобразуется в тепло и рассеивается в окружающей среде. В целом пищевая пирамида океана выглядит низким приземистым сооружением, основание которого покоится у поверхности, а вершина направлена вниз.

Источник

Глава 9. Экосистемы

9.3. Биологическая продуктивность экосистем

9.3.2. Правило пирамид

Экосистемы очень разнообразны по относительной скорости создания и расходования как первичной продукции, так и вторичной продукции на каждом трофическом уровне. Однако всем без исключения экосистемам свойственны определенные количественные соотношения первичной и вторичной продукции, получившие название правила пирамиды продукции: на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за единицу времени, больше, чем на последующем. Графически это правило выражают в виде пирамид, суживающихся кверху и образованных поставленными друг на друга прямоугольниками равной высоты, длина которых соответствует масштабам продукции на соответствующих трофических уровнях. Пирамида продукции отражает законы расходования энергии в пищевых цепях.

Скорость создания органического вещества не определяет его суммарные запасы, т. е. общую биомассу всех организмов каждого трофического уровня. Наличная биомасса продуцентов или консументов в конкретных экосистемах зависит от того, как соотносятся между собой темпы накопления органического вещества на определенном трофическом уровне и передачи его на вышестоящий, т. е. насколько сильно выедание образовавшихся запасов. Немаловажную роль при этом играет скорость оборота генераций основных продуцентов и консументов.

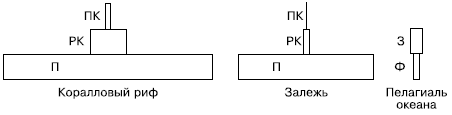

Рис. 150. Пирамиды биомассы в некоторых биоценозах (по Ф. Дре, 1976): П – продуценты; РК – растительноядные консументы; ПК – плотоядные консументы; Ф – фитопланктон; 3 – зоопланктон

В большинстве наземных экосистем действует также правило пирамиды биомасс, т. е. суммарная масса растений оказывается больше, чем биомасса всех фитофагов и травоядных, а масса тех, в свою очередь, превышает массу всех хищников (рис. 150). Отношение годового прироста растительности к биомассе в наземных экосистемах сравнительно невелико. В разных фитоценозах, где основные продуценты различаются по длительности жизненного цикла, размерам и темпам роста, это соотношение варьирует от 2 до 76 %. Особенно низки темпы относительного прироста биомассы в лесах разных зон, где годовая продукция составляет лишь 2–6% от общей массы растений, накопленной в телах долгоживущих крупных деревьев. Даже в наиболее продуктивных дождевых тропических лесах эта величина не превышает 6,5 %. В сообществах с господством травянистых форм скорость воспроизводства биомассы гораздо выше: годовая продукция в степях составляет 41–55 %, а в травяных тугаях и эфемерно-кустарниковых полупустынях достигает даже 70–76 %.

Отношение первичной продукции к биомассе растений определяет те масштабы выедания растительной массы, которые возможны в сообществе без подрыва его продуктивности. Относительная доля потребляемой животными первичной продукции в травянистых сообществах выше, чем в лесах. Копытные, грызуны, насекомые-фитофаги в степях используют до 70 % годового прироста растений, тогда как в лесах в среднем не более 10 %. Однако возможные пределы отчуждения растительной массы животными в наземных сообществах не реализуются полностью и значительная часть ежегодной продукции поступает в опад.

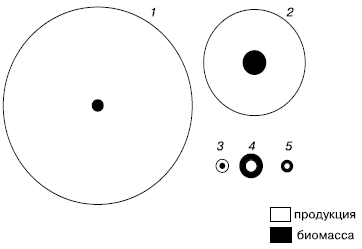

В пелагиали океанов, где основными продуцентами являются одноклеточные водоросли с высокой скоростью оборота генераций, их годовая продукция в десятки и даже сотни раз может превышать запас биомассы (рис. 151). Вся чистая первичная продукция так быстро вовлекается в цепи питания, что накопление биомассы водорослей очень мало, но вследствие высоких темпов размножения небольшой их запас оказывается достаточным для поддержания скорости воссоздания органического вещества.

Рис. 151. Схема соотношения продукции и биомассы у бактерий (1), фитопланктона (2), зоопланктона (3), бентоса (4) и рыб (5) в Баренцевом море (по Л. А. Зенкевичу из С. А. Зернова, 1949)

Для океана правило пирамиды биомасс недействительно (пирамида имеет перевернутый вид). На высших трофических уровнях преобладает тенденция к накоплению биомассы, так как длительность жизни крупных хищников велика, скорость оборота их генераций, наоборот, мала и в их телах задерживается значительная часть вещества, поступающего по цепям питания.

В тех трофических цепях, где передача энергии происходит в основном через связи хищник – жертва, часто выдерживается правило пирамиды чисел: общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым звеном уменьшается. Это связано с тем, что хищники, как правило, крупнее объектов своего питания и для поддержания биомассы одного хищника нужно несколько или много жертв. Из этого правила могут быть и исключения – те редкие случаи, когда более мелкие хищники живут за счет групповой охоты на крупных животных. Правило пирамиды чисел было подмечено еще в 1927 г. Ч. Элтоном, который отметил также, что оно неприменимо к цепям питания паразитов, размеры которых с каждым звеном уменьшаются, а число особей возрастает.

Все три правила пирамид – продукции, биомассы и чисел – выражают в конечном счете энергетические отношения в экосистемах, и если два последних проявляются в сообществах с определенной трофической структурой, то первое (пирамида продукции) имеет универсальный характер.

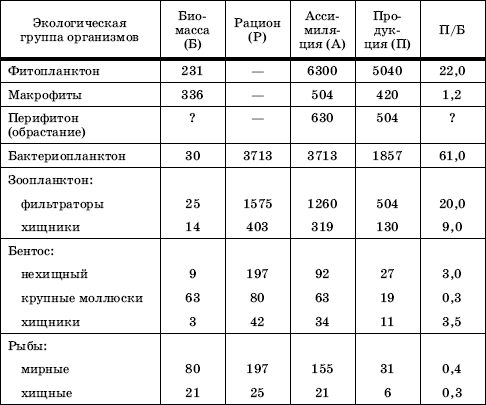

Знание законов продуктивности экосистем, возможность количественного учета потока энергии имеют чрезвычайное практическое значение. Первичная продукция агроценозов и эксплуатации человеком природных сообществ – основной источник запасов пищи для человечества. Не менее важна и вторичная продукция, получаемая за счет сельскохозяйственных и промысловых животных, так как животные белки включают целый ряд незаменимых для людей аминокислот, которых нет в растительной пище. Точные расчеты потока энергии и масштабов продуктивности экосистем позволяют регулировать в них круговорот веществ таким образом, чтобы добиваться наибольшего выхода выгодной для человека продукции. Кроме того, необходимо хорошо представлять допустимые пределы изъятия растительной и животной биомассы из природных систем, чтобы не подорвать их продуктивность. Подобные расчеты обычно очень сложны из-за методических трудностей и точнее всего выполнены для более простых водных экосистем. Примером энергетических соотношений в конкретном сообществе могут послужить данные, полученные для экосистем одного из озер (табл. 2). Отношение П/Б отражает скорость прироста.

Поток энергии в экосистеме эвтрофного озера (в кДж/м 2 ) в среднем за вегетационный период (по Г. Г. Винбергу, 1969)

В данном водном сообществе действует правило пирамиды биомасс, так как общая масса продуцентов выше, чем фитофагов, а доля хищных, наоборот, меньше. Наивысшая продуктивность характерна для фито– и бактериопланктона. В исследованном озере отношения их П/Б довольно низки, что говорит об относительно слабом вовлечении первичной продукции в цепи питания. Биомасса бентоса, основу которой составляют крупные моллюски, почти вдвое больше биомассы планктона, тогда как продукция во много раз ниже. В зоопланктоне продукция нехищных видов лишь ненамного выше рациона их потребителей, следовательно, пищевые связи планктона достаточно напряжены. Вся продукция нехищных рыб составляет лишь около 0,5 % первичной продукции водоема, и, следовательно, рыбы занимают скромное место в потоке энергии в экосистеме озера. Тем не менее они потребляют значительную часть прироста зоопланктона и бентоса и, следовательно, оказывают существенное влияние на регулирование их продукции.

Описание потока энергии, таким образом, является фундаментом детального биологического анализа для установления зависимости конечных, полезных для человека продуктов от функционирования всей экологической системы в целом.

Источник