ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ВОДОЁМОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ВОДОЁМОВ, существование в водоёмах различных зон жизни, населённых разными организмами и их сообществами. Экологическая зональность водоёмов обусловлена сменой условий существования организмов от поверхности в глубину водоёма и от прибрежья к его открытым частям. В основе экологической зональности водоёмов лежат изменения различных факторов внешней среды (температура, освещённость, гидростатическое давление, газовый режим, рельеф дна, удалённость от берегов, трофические условия и др.), обусловливающие возможность выделения таких зон.

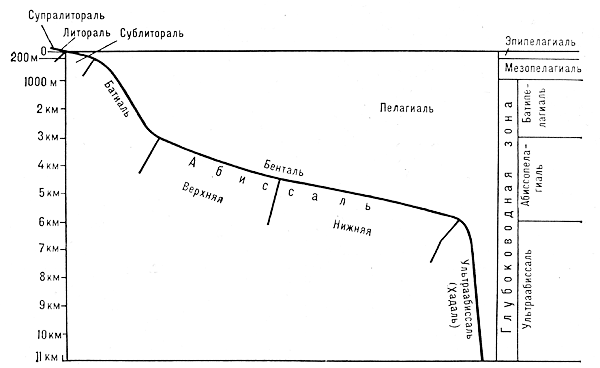

Экологическая зональность морских водоёмов. Для населённого организмами дна океанов и морей принято название бенталь, для толщи воды — пелагиаль. Общепринятой во всех странах схемы вертикальной экологической зональность водоёмов нет. В России обычно используют схему, показанную на рисунке ниже. В бентали выделяют: супралитораль — зону заплеска и штормовых выбросов; литораль — приливо-отливную зону; сублитораль — зону шельфа, или материковой отмели (до 200–500 м); батиаль — зону континентального склона (от 200–500 до 3000 м); абиссаль — зону океанического ложа (3–6 км); ультраабиссаль — зону наибольших океанических глубин (6–11 км). Кроме этих зон предложено выделять псевдобатиаль и псевдоабиссаль с глубинами, соответствующими батиальным и абиссальным, но изолированными от остального океана более мелководными порогами; эти зоны населены проникающими с меньших глубин местными видами; океанических батиальных и абиссальных видов нет. Талассобатиаль — склоны океанических островов, подводных гор и хребтов, изолированных от батиальных глубин, окружающих материки; соответственно этому фауна батиали и талассобатиали может различаться. В пелагиали вертикальная экологическая зональность водоёмов выражена менее чётко вследствие перемешивания вод и существования вертикальных миграций пелагических организмов, охватывающих сотни, иногда тысячи метров по глубине. Выделяют зоны: эпипелагиаль (0–200 м), мезопелагиаль (200–1000 м) и глубоководную (более 1000 м), в которой различают подзоны — батипелагиаль (верхняя), абиссопелагиаль (средняя) и ультраабиссаль (нижняя). В верхнем горизонте эпипелагиали развивается обильный фитопланктон, создающий первичную продукцию и используемый в пищу зоопланктоном, которым питаются более крупные животные. Фауна всех более глубинных зон пелагиали и бентали существует за счёт органических веществ, поступающих из эпипелагиали непосредственно или через пищевые цепи. Исключение составляют обильные поселения животных («оазисы жизни») на глубине 2,5–3 км, вблизи выходов подземных термальных вод (гидротерм). Источник питания таких животных — первичная продукция, создаваемая хемоавтотрофными бактериями, обильно развивающимися в водах гидротерм. Было предложено выделять такие поселения в особую зону — абиссогидротермаль. В зависимости от характера рельефа дна и связанных с ним различий в типах донных осадков и содержания в них органических веществ выделяют вертикальные трофические зоны с разным соотношением в населяющих их биоценозах животных с соответствующими типами питания (фильтраторы, грунтоеды, хищники и др.). Сходное чередование трофических зон может проявляться на разных глубинах дна океана. По горизонтали для донной фауны различают прибрежные, богатые жизнью эвтрофные области и бедные жизнью олиготрофные области, расположенные в удалённых от берегов центральных районах океанов, а также и переходные между ними.

Экологическая зональность пресных водоёмов. Особенно чётко зональность проявляется в озёрах умеренных широт. В водной массе (пелагиали) как среде обитания организмов (летом и зимой) по вертикали может быть выделено 3 слоя: эпи-, мета- и гиполимнион. Воды поверхностного слоя — эпилимниона (до глубины 5–8 м) летом хорошо прогреваются (20 °С) и интенсивно перемешиваются под воздействием ветра и конвекционных токов. В связи с высокой освещённостью и присутствием в воде минеральных солей в массе развиваются водоросли, в первую очередь диатомовые, зелёные и синезелёные (автотрофы — продуценты). Обилие водорослей (как первичной пищи) и благоприятные условия для дыхания обусловливают высокую концентрацию бактерий, простейших, коловраток и низших ракообразных (в основном ветвистоусых и веслоногих) — гетеротрофов (первичных и вторичных консументов). Биологические процессы трансформации вещества и энергии осуществляются пастбищными трофическими цепями. Осенью поверхностные воды, охлаждаясь и становясь более плотными, начинают погружаться, и температурная разность слоев выравнивается. При дальнейшем охлаждении воды эпилимниона становятся холоднее вод гиполимниона (наступает зимний застой). Весной происходит обратный процесс, заканчивающийся периодом летнего застоя. В тропических и приполярных озёрах перемешивание воды происходит только 1 раз в год. Металимнион характеризуется резким перепадом температур, так как представляет собой переходную область между различно нагретыми водами эпи- и гиполимниона. В гиполимнионе (обычно глубже 14–20 м) воды бедны кислородом, температура летом не превышает 5–10 °С. Автотрофные организмы отсутствуют. Население бедно и однообразно из-за недостатка первичной пищи и кислорода. Биологический процесс трансформации вещества и энергии осуществляется детритными трофическими цепями.

Дно озёр (бенталь) подразделяется на 2 зоны: более глубоководную — профундаль, примерно соответствующую части ложа, заполненной водами гиполимниона, и прибрежную зону — литораль, обычно простирающуюся вглубь до границы произрастания макрофитов (до глубины 5–7 м). Население литорали, где газовый и температурный режим благоприятнее, чем в профундали, разнообразнее и количественно богаче по сравнению с глубоководным.

В реках в силу высокой перемешиваемости воды вертикальная экологическая зональность водоёмов не выражена. По поперечному профилю реки различают прибрежную зону — рипаль и открытую — медиаль. В открытой зоне скорости течения выше, население количественно беднее, чем в прибрежной. Для рипали характерны заросли водных макрофитов. По продольному профилю реки выделяются зоны плёсов и перекатов, их население обычно разнообразнее, но беднее количественно. В водохранилищах экологическая зональность водоёмов глубинных приплотинных участках имеет озёрный характер, с продвижением к верховьям всё большую выраженность приобретает зональность, свойственная рекам.

Источник

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2015

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ МОРСКИХ ВОДОЕМОВ

Экологическая зональность — существование в водоёмах различных зон жизни, населённых разными организмами и их сообществами. Экологическая зональность водоемов обусловлена сменой условий существования организмов от поверхности в глубину водоёма и от прибрежья к его открытым частям.

Экологические группы гидробионтов. Наибольшим разнообразием жизни отличаются теплые моря и океаны (40000 видов животных) в области экватора и тропиках, к северу и югу происходит обеднение флоры и фауны морей в сотни раз. Что касается распределения организмов непосредственно в море, то основная масса их сосредоточена в поверхностных слоях (эпипелагиаль) и в сублиторальной зоне.

В зависимости от способа передвижения и пребывания в определенных слоях, морские обитатели подразделяются на три экологические группы: нектон планктон бентос.

Водная оболочка Земли представлена Мировым океаном, континентальными водами и подземными водами. Из общей площади водного зеркала Земли, равной 361 млн. км

(70,8% площади Земли) на долю океана приходится 361059 тыс. км

, на долю континентальных водоемов – 391 тыс. км

Мировой океан содержит воды – 1370323 тыс.км³

Подземные воды – 60 млн.км³

Ледники – 24 млн км³.

также в почвенной влаге пр-но 83 тыс.км³…. в парах атмосферы – 14 тыс.км³

Экологическая зона мирового океана, четко отличающаяся по природным условиям, крупная структурная часть океана или его морей; главнейшей из них: пелагиаль- водная масса; бенталь – дно.

Общепринятой во всех странах схемы вертикальных зон океана пока не существует.

В пелагиали вследствие вертикального перемешивания вод и существования краткопериодных вертикальных миграций пелагических организмов вертикальная зональность выражена в гораздо меньшей степени относительно бентали, но в целом сублиторали соответствует эпипелагиаль, верхнему горизонту ботиали – мезопелагиаль, нижнему горизонту батиали и батиабиссальному переходному горизонту- батипелагиаль, абиссали- абиссопелагеаль.

Бенталь делится на зоны: супралитораль, литораль, сублитораль, элитораль, батиаль, абиссаль, ультраабиссаль.

Организмы, живущие на дне моря (в биотопах бентали) и в составе донных сообществ – бентос.

В схеме «Экологические зоны мирового океана» видно несколько зон в зависимости от крутизны спуска и глубины:

— супралитораль – часть берега выше верхней приливной черты, куда долетают брызги прибоя.

— литораль – кромка берега, заливаемая во время приливов.

— сублитораль – плавное понижение суши до 200м.

— элитораль – полоса морского дна(часть бентали), лежащая ниже границы произрастания высших водорослей до конца материковой отмели и начала материкового склона.

— батиаль – крутое понижение суши (материковый склон),

— абиссаль – плавное понижение дна океанского ложа; глубина обеих зон вместе достигает 3-6 км.

— ультраабиссаль – глубоководные впадины от 6 до 10 км.

Пелагиаль по вертикали делится на зоны:

эвтрофичекую, или собственно пелагиаль (эпипелагиаль);

дисфотическую, или батипелагиаль;

Организмы и сообщества пелагиали называют пелагическими.

Эвфотичская зона – фотосфера океана, хорошо освещенная.

Дисфотическая зона – глубины океана, куда проникает очень незначительная часть (до 1%) солнечной радиации ( от 200 м до 1,5 – 2 км).

Афотичекая зона – толща океана, полностью лишенная (менее 1%) солнечной радиации.

Кроме того, в некоторых частях Мирового океана различают также:

Псевдобатиаль – фауна внутришельфовых депрессий (от 250 – 400 до 1200 м), отделенная более или менее мелководными порогами(обычно менее 200 м)от собственно батиальной зоны(примеры: фауна более или менее изолированных глубинных котловин норвежских фьордов и района Магелланова пролива, Белого и Балтийского морей, южной Аляски, антарктического шельфа).

Псевдоабиссаль – фауна обширных пространств с глубинами абиссального типа (2500 – 5000 м), отделенная более или менее глубокими порогами (около 200-600 м) не только от собственно абиссали, но и от нижней батиали (примеры: фауна глубинных котловин Северного Ледовитого океана, Японского и Средиземного морей);

Талассобатиаль – фауна, населяющая глубины батиального типа (около 200 – 2000 м), обособленные от континентального шельфа и склона обширными абиссальными пространствами океана (примеры: фауна подводных банок, гор и возвышенностей, всесветной системы срединно-океанических хребтов).

Калайда, М. Л. Гидробиология : учебное пособие / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова. – Спб. : Проспект Науки, 2013. – 192 с.

Источник

Основные экологические зоны океана и пресных водоемов

Специфика водной среды обитания и адаптации гидробионтов.

Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких, как большая плотность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное поглощение солнечных лучей и др. Водоемы и отдельные их участки различаются, кроме того, солевым режимом, скоростью горизонтальных перемещений (течений), содержанием взвешенных частиц. Для жизни придонных организмов имеют значение свойства грунта, режим разложения органических остатков и т. п. Поэтому наряду с адаптациями к общим свойствам водной среды ее обитатели должны быть приспособлены и к разнообразным частным условиям. Обитатели водной среды получили в экологии общее названиегидробионтов.

Они населяют Мировой океан, континентальные водоемы и подземные воды. В любом водоеме можно выделить различные по условиям зоны.

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиальи дно – бенталь(рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали. Рис. 38.Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу.

Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные.

Экологическая зональность пресных водоёмов. Особенно чётко зональность проявляется в озёрах умеренных широт.В водной массе (пелагиали) как среде обитания организмов (летом и зимой) по вертикали может быть выделено 3 слоя: эпи-, мета- и гиполимнион. Воды поверхностного слоя — эпилимниона (до глуб. 5—8 м) летом хорошо прогреваются (20 °С) и интенсивно перемешиваются под воздействием ветра и конвекционных токов. В связи с высокой освещённостью и присутствием в воде минеральных солей в массе развиваются водоросли. Обилие водорослей (как первичной пищи) и благоприятные условия для дыхания обусловливают высокую концентрацию бактерий, простейших, коловраток и низш. РакообразныхДно озёр (бенталь) подразделяется на 2 зоны: более глубоководную — профундаль, примерно соответствующую части ложа, заполненной водами гиполимниона, и прибрежную зону — литораль, обычно простирающуюся вглубь до границы произрастания макрофитов. Население литорали, где газовый и температурный режим благоприятнее, чем в профундали, разнообразнее и количественно богаче по сравнению с глубоководным.

Вертикальная экологическая зональность озера.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник