Все об акулах

Атлантический океан

Разделяющий Старый и Новый Свет

Атлантический океан — второй по величине океан, после Тихого. Занимаемая его водами площадь (вместе с прилегающими морями) — 91140,8 тыс.кв.км.

Границы Атлантического океана простираются с востока на запад от Евразии и Африки до американских континентов, с севера на юг — от островов Гренландии и Исландии, до Антарктиды.

Границы с Индийским, Тихим и Северным-Ледовитым океанами условны и привязаны к определенным географическим ориентирам. С Индийским океаном он граничит строго по меридиану от мыса Доброй Надежды (южная оконечность Африки) до Антарктиды, с Тихим — от мыса Горн (южная оконечность Южной Америки) через пролив Дрейка до Антарктического полуострова Антарктиды.

От Северного Ледовитого океана его отделяет пролив Дейвиса и Датский пролив (с востока и запада Гренландии), а также Ферерско-Исландский порог, расположенный на шельфе между Исландией и Европой.

Полную карту Атлантического океана вы можете увидеть здесь.

Этот океан значительно глубже Северного Ледовитого соседа, его средняя глубина составляет 3332 метра. Самое глубокое место в Атлантике — Южно-Сандвичев желоб (неподалеку от моря Уэдделла на юге) — от поверхности океана до дна 8428 метров. Через весь Атлантический океан с севера на юг тянется большой Срединно-Атлантический хребет, который и определяет, в основном, рельеф дна всего океана. По обе стороны хребта, между подводными плато и возвышенностями лежат несколько больших котловин, глубиной от 3000 до 7300 метров.

Почти все внутренние, окраинные моря и заливы Атлантики расположены в северной части океана. Здесь множество островов, которые являются осколками древних материков, береговая линия сильно изрезана и извилиста. На юге больших заливов и внутренних морей нет, за исключением моря Уэдделла у берегов Антарктиды. Центральная часть Атлантического океана бедна на острова. А те, что изредка попадают на пути судов, небольшие, вулканического происхождения.

Поскольку океан простирается почти через все полушарие планеты, климат в его разных районах сильно отличается. Но не только близость полюсов оказывает влияние на климатические условия в том или ином районе его акватории. Огромную роль играют и мощные океанические течения, которые переносят большие объемы его вод. Запад Атлантического океана значительно теплее, чем его восточная часть благодаря теплому течению Гольфстрим и его ответвлений — Северо-Атлантического, Антильского, Гвианского и Бразильского течений.

В восточной части океана, наряду с теплыми течениями присутствуют и крупные холодные течения — Канарское и Бенгальское. Через Атлантический океан проходят все климатические пояса — от экваториального до субарктического (на севере) и антарктического (на юге).

Благодаря такому климатическому разнообразию, здеь присутствует огромное количество жизненных форм, особенно в верхних слоях океана и в прибрежной зоне материков и островов.

Флора Атлантики включает как водоросли, так и цветковые растения (посейдония, зостера). В холодных водах преобладают различные виды ламинарии, в умеренных — фукусы, красные водоросли (литотамнион. родимения, фурцелярия) и зостера. В тропических водах водорослей мало. Сильный прогрев воды и чрезмерное освещение прибрежных донных участков неблаготворно влияют на развитие растительного мира. Тем не менее, видовое разнообразие растительности в экваториальных водах в десятки раз превосходит холодные участки океана. Но количественный показатель значительно ниже, чем в умеренных и северных широтах. Во всем океане на глубине до 100 м активно развивается фитопланктон.

Фауна Атлантического океана представлена самыми разнообразными царствами, классами, семействами и видами животных. Для развития форм жизни его воды на большей площади очень благоприятны. Уже тот факт, что мировой улов в Атлантике почти равен улову в Тихом океане, значительно превышающем Атлантический по площади, говорит о многом. Нет смысла перечислять все виды рыб и животных, которые обитают в атлантических водах — эта процедура займет немало времени и страниц сайта. Можно сказать лишь, что здесь присутствуют почти все представители водного мира планеты. Разве только некоторые виды имеют местные отличительные признаки и различия с родственниками из соседних океанов.

Наиболее важными объектами рыболовного промысла являются сельди, сардины, тресковые, морские окуни, камбалы. Добывают и ракообразных: омаров. крабов, лангустов, креветок. Из моллюсков — устриц, мидий, кальмаров, каракатиц и т.д.

Если с жизнью в прибрежной зоне все более менее ясно, то жизнь в открытом океане имеет свои особенности.

Открытый океан лишь на первый взгляд кажется малонаселенным и однообразным. На самом деле на водной глади, как и на суше, есть малонаселенные и кишащие жизнью участки. Жизнь здесь, в большой степени, зависит от микроскопических существ — фитопланктона, который является основой пищевой пирамиды океана и морей. Стоит этой основе исчезнуть, как рухнет вся пирамида и погибнет все живое в Мировом океане.

Фитопланктон служит пищей зоопланктону (радиолярий, солнечников), которыми, в свою очередь, питается более крупный планктон (гребневики, мельчайшие ракообразные, личинки и т.д.)

Крупный зоопланктон — пища для многих мелких рыб и для морских гигантов — китов, китовых и гигантских акул и т.д. Большие скопления рыбной мелочи в районах процветания зоопланктона привлекают сюда более крупных хищников — тунцов, дельфинов, хищных акул. За тунцами сюда устремляются марлины, меч-рыбы, парусники и зубатые киты — касатки, кашалоты.

Косяки мелкой рыбы привлекают не только обитателей морских вод — чайки, бакланы, альбатросы и другие морские птицы в огромном количестве слетаются на всеобщий пир. Отходы жизнедеятельности всех этих животных, а также птичий помет — источник органики, подпитывающий фитопланктон. Так замыкается пищевая цепь, поддерживающая жизнь в океане.

Фитопланктон распределен в океане неравномерно. Его количество в том или ином районе зависит от температуры воды, освещенности солнечными лучами и наличия питательных веществ. Прохладные воды умеренных и даже полярных широт для развития фитопланктона более пригодны, чем тропические теплые воды. В тропиках фитопланктон активно развивается лишь в зоне холодных течений.

Однако, если в тропиках сезонные колебания количества планктона почти не присутствуют, то в более высоких широтах он активно размножается и процветает лишь весной и летом, в холодный период развитие этих организмов замирает. Поскольку для существования фитопланктону необходим солнечный свет, способствующий фотосинтезу, эти микроорганизмы живут лишь в верхних слоях океанических и морских вод. Глубже 100 м, куда не проникают солнечные лучи, фитопланктон не живет. Но для питания фитопланктону необходимы такие вещества, как азот и фосфор. которые сосредоточены в морских глубинах, недоступных фитопланктону. Волны, шторма и бури перемешивают морскую воду, поставляя питание для фитопланктона из глубин к поверхности. Этим объясняется, во многом, и тот факт, что в теплых тропических водах меньше фитопланктона. Причина кроется в том, что теплые воды верхних слоев тропических морей значительно легче, чем холодные воды глубин, из-за чего не опускаются ниже, не перемешиваются и не поставляют микроорганизмам необходимые микроэлементы для питания.

Очень много фитопланктона в районе островов Зеленого мыса (неподалеку от сенегальского побережья Африки). Здесь проходит холодное Канарское течение, образующее круговорот и хорошее смешивание слоев воды.

Во многих местах тропических широт Атлантики, особенно над глубоководными равнинами (Северо-Американская и Бразильская котловина) поверхностные слои воды плохо перемешиваются с нижними слоями, что не дает развиваться фитопланктону. Эти области — океанические пустыни, их обходят даже крупные мигрирующие животные, такие, как киты, парусники и другие.

Жизнь в открытом океане зачастую приспосабливается к условиям существования самыми необычными способами. Многие крупные морские животные, в первую очередь киты, являются, своего рода «транспортом» для перевозки самых различных животных и организмов.

Эти животные, как правило, являются злейшими врагами своих плавучих «ковчегов», паразитируя на них. Здесь и различные черви (плацентонема, одонтобиус), и рачки (пенеллы, конходермы, коронулы, ксенобаланусы), и миксины (класс круглоротых) и даже диатомовые водоросли, покрывающие китов густой пленкой в холодных водах. Многие из этих паразитов способны доставлять колоссу моря значительные беспокойства, выгрызая куски его плоти.

Впочем, некоторые такие спутники китов приносят ему и пользу, являясь симбиотическими друзьями. Веслоногие рачки баленофилусы, обитающие во рту китов, старательно очищают его рот и зубы от остатков гниющей пищи, выполняя функции зубной щетки. Объедают паразитов с поверхности кожи прилипалы — вечные спутники крупных животных и акул, а также многие морские пернатые, которые пируют на спине кита, когда он подставляет ее для очистки на поверхность моря.

Когда кит умирает, его мертвая туша, плавающая на поверхности моря, становится настоящим оазисом жизни в открытом океане. Сюда на пир приплывают и прилетают многие морские обитатели и птицы. Даже касатки не гнушаются подкрепиться его мясом. Разлагающиеся останки туши, кровь кита — питательная среда для микроорганизмов, червей и других мельчайших животных. Утонувшие останки становятся пищей для глубоководных организмов. А на поверхности моря еще долго остается бульон из бурно развивающихся на месте гибели кита фито- и зоопланктона.

Среди жителей открытых океанических вод Атлантики следует отметить многие виды летучих рыб (здесь проживает 16 видов этих удивительных созданий). Для откладывания икры эти жители океанских просторов используют любой плавучий предмет — кусочек водоросли, кокосовый орех, различный мусор и даже воздушный пузырь плавающих на поверхности медуз-парусников и сифонофор (порпита, физалия). Летучие рыбы — объект охоты океанических хищников — корифен, тунцов, которые, в свою очередь, желанная добыча более крупных рыб — марлинов, рыб-парусников, меч-рыб, акул.

В открытых океанических водах обитают такие акулы, как длинноплавниковая, мако, синяя, многие виды серых и молотоголовых акул. Эти акулы обладают чрезвычайно развитым обонянием, позволяющим учуять пищу на большом расстоянии, а также способны развивать большие скорости при передвижении.

Интересный обитатель открытого океана — луна-рыба. Ее тело напоминает большой диск, снабженный большими спинным и анальным плавником. Хвостовой плавник у этой рыбы вообще отсутствует. Питается луна-рыба медузами, ракообразными, мелкими кальмарами. Они часто отдыхают на поверхности воды, лежа на боку. Когда луна-рыба плывет близко к поверхности моря, торчащий из воды спинной плавник этой безобидной рыбы, легко спутать с плавником грозной морской хищницы — акулы.

Несколько слов о жизни в океанической пучине — на дне океана.

Следует отметить, что о жизни в этих местах нашей планеты известно не намного больше, чем о жизни на других планетах Солнечной системы. Конечно, на дно самых глубоких впадин и подводных ущелий спускаются глубоководные аппараты с аппаратурой и даже с людьми. Но говорить на основании таких вылазок о том, что мы изучили жизнь в глубинах океана — все равно, что выхватив лучом фонарика несколько предметов из кромешной темноты, утверждать, что исследовали погруженный в темноту дворец.

Конечно, в вечном мраке глубин океана значительно меньше животных в количественном выражении, однако форм жизни и различных видов животных — несравненно больше, чем у поверхности. Если в верхних слоях на участке океана насчитывается 100 видов животных, то в глубине, на этом же участке можно насчитать в несколько раз больше. Но плотность заселения дна невелика.

В глубинах океана живут необычные для верхних слоев рыбы — глубоководные удильщики, химеры, клюворотки, мешкоротые, хиазмоды и другие. Все они имеют необычную для рыб форму тела, расцветку. Многие снабжены светящимися органами на теле, служащими для приманивания добычи или отпугивания врагов. Живут здесь и другие представители животного мира: ракообразные, кишечнополостные, моллюски и другие представители фауны. Из млекопитающих на глубины более 1000 метров может погрузиться лишь зубастый кит — кашалот. Для других животных, вдыхающих атмосферный воздух, такие путешествия в глубину не по силам.

Путешествие по Атлантическому океану мы начнем с его самого северного водоема —

Лабрадорского моря

Источник

Растительный мир океанов

Мировой океан – это особенная экосистема, которая развивается по собственным законам. Особое внимание следует уделить миру флоры и фауны океанов. Площадь Мирового океана занимает 71% поверхности нашей планеты. Вся территория поделена на особые природные зоны, где сформировался свой тип климата, растительный и животный мир. Каждый из четырех океанов планеты имеет свои особенности.

Растения Тихого океана

Основная часть растительного мира Тихого океана – это фитопланктон. Он состоит преимущественно из одноклеточных водорослей, а это более 1,3 тысяч видов (перидинеи, диатомеи). В этой акватории насчитывается около 400 видов водорослей, в то время, как морских трав и цветков всего 29. В зоне тропиков и субтропиков можно встретить коралловые рифы и мангровые растения, а также красные и зеленые водоросли. Там, где климат более холодный, в умеренной климатической зоне, растут ламинариевые бурые водоросли. Порой на значительной глубине встречаются гигантские водоросли длиною около двухсот метров. Значительная часть растений находится именно в мелководной зоне океана.

В Тихом океане обитают такие растения:

Одноклеточные водоросли – это простейшие растения, обитают в соленых водах океана в затемненных местах. Благодаря наличию хлорофилла они приобретают зеленый оттенок.

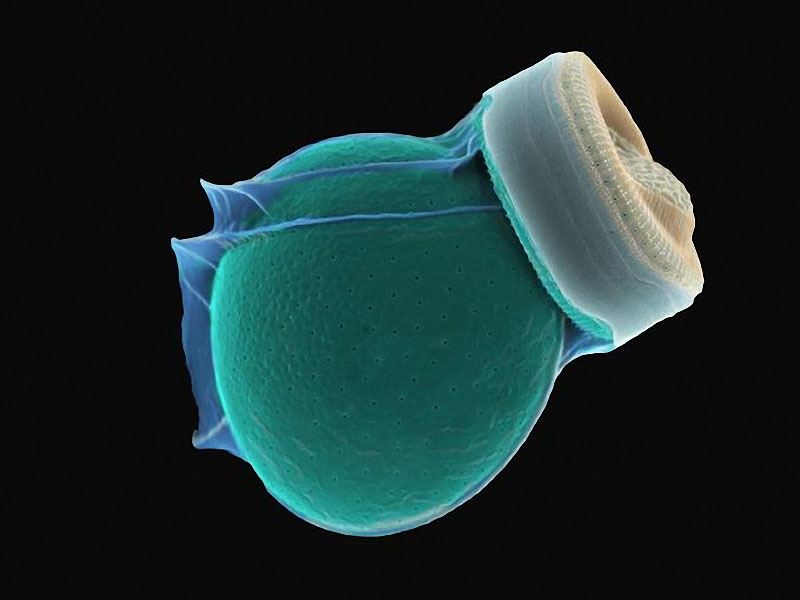

Диатомовые водоросли, у которых имеется панцирь из диоксида кремния. Они входят в состав фитопланктона.

Ламинарии – произрастают в местах постоянных течений, образуют «пояс ламинарий». Обычно они встречаются на глубине 4-10 метров, но иногда бывают на дне 35 метров. Наиболее распространены зеленые и бурые ламинарии.

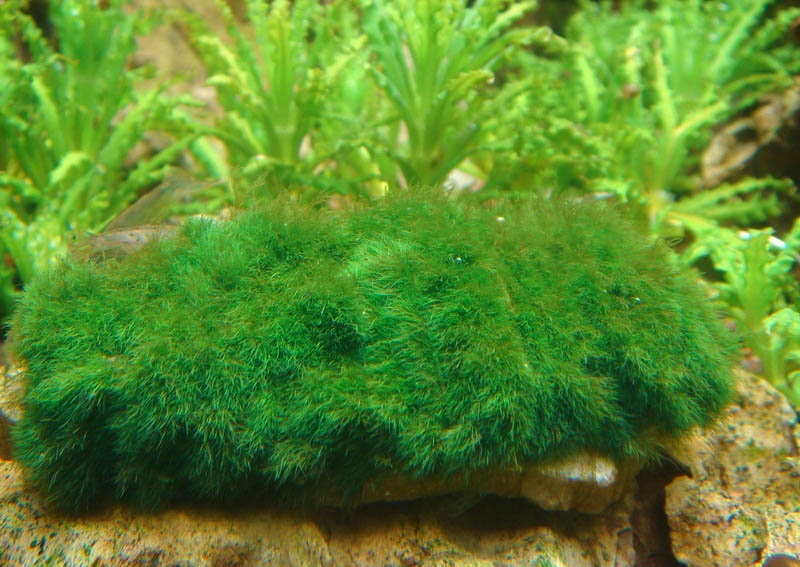

Кладофора Стимпсона. Деревовидные, густые растения, формируются кустами, длина пучков и ветвей достигает 25 см. Произрастает на илистом и песчано-илистом дне на глубине 3-6 метров.

Ульва продырявленная. Двухслойные растения, длина которых варьируется от нескольких сантиметров до одного метра. Они обитают на глубине 2,5-10 метров.

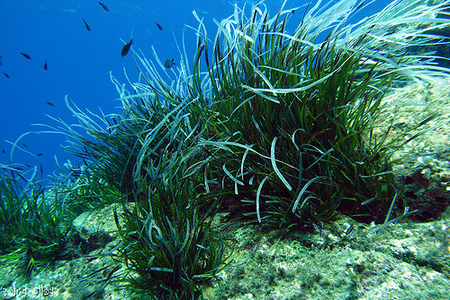

Зостера морская. Это морская трава, которая встречается на мелководье до 4 метров.

Растения Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан лежит в полярном поясе, и здесь царит суровый климат. Это отразилось и на формировании мира флоры, который отличается бедностью и небольшим разнообразием. Основу растительного мира данного океана составляют водоросли. Исследователи насчитали около 200 видов фитопланктона. В основном это одноклеточные водоросли. Они являются основой пищевой цепочки этой акватории. Однако здесь фитоводоросли активно развиваются. Этому способствует холодная вода, создавая оптимальные условия для их роста.

Основные растения океана:

Фукусы. Эти водоросли растут кустами, достигают размеров от 10 см до 2 м.

Растения Атлантического океана

Растительный мир Атлантического океана – это различные виды водорослей и цветковых растений. Наиболее распространенными цветковыми видами является океаническая посидония и зостера. Эти растения встречаются на дне морей бассейнов океана. Что касается поседонии, то это весьма древний вид флоры, и ученые установили ее возраст – 100000 лет.

Как и в других океанах, доминирующее место в растительном мире занимают водоросли. Их разнообразие и количество зависит от температуры воды и глубины. Так в холодных водах больше всего встречается ламинарий. В умеренном климате растут фуксовые и красные виды водорослей. В теплых тропических зонах очень тепло, и эта среда совсем не подходит для роста водорослей.

В теплых водах лучшие условия для фитопланктона. Он обитает в среднем на глубине ста метров и имеет сложный состав. Меняются растения в фитопланктоне в зависимости от широты и от времени года. Наиболее крупные растения в Атлантическом океане растут на дне. Так выделяется Саргассово море, в котором наблюдается высокая плотность водорослей. Среди наиболее распространенных видов следует назвать такие растения:

Филлоспадикс. Это морской лен, трава, достигают длины 2-3 метра, имеют ярко-зеленую окраску.

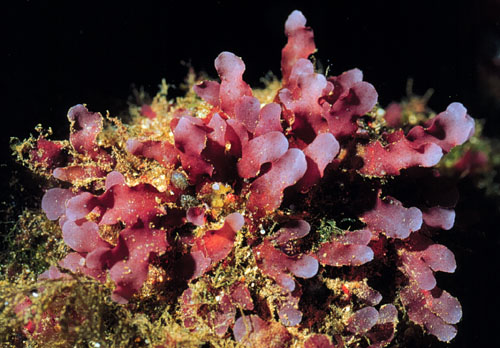

Родимения. Встречается кустами с плоскими листьями, в них есть пигмент фикоэритрин.

Бурые водоросли. В океане встречаются их различные виды, но их объединяет наличие пигмента фукоксантина. Они растут на разном уровне: на 6-15 м и на 40-100 м.

Морской мох

Растения Индийского океана

Индийский океан богат на красные и бурые водоросли. Это ламинарии, макроцистис и фукусы. Достаточно много растет в акватории зеленых водорослей. Здесь бывают и известковые виды водорослей. Немало в водах встречается и морской травы – посейдонии.

Макроцистис. Бурые многолетние водоросли, длина которых достигает 45 м в водах на глубине 20-30 м.

Фукусы. Обитают на дне океана.

Сине-зеленые водоросли. Они растут на глубине кустами различной плотности.

Морская трава посидония. Распространена на глубине 30-50 м, длина листьев до 50 см.

Таким образом, растительность океанов не столь разнообразна, как на суше. Тем не менее, основу составляет фитопланктон и водоросли. Некоторые виды встречаются во всех океанах, а некоторые только в определенных широтах, что зависит от солнечной радиации и температуры воды.

В целом подводный мир Мирового океана мало изучен, поэтому ежегодно ученые открывают новые виды флоры, которые необходимо изучать.

Источник