Биологические ресурсы мирового океана

Минимальной биомассой обладают глубоководные котловины и глубоководные желоба. Из-за затрудненного водообмена здесь возникают застойные области, а питательные вещества содержатся в минимальных количествах.

В Мировом океане сосредоточены все три основных комплекса животного и растительного мира океанов — нектон, бентос и планктон. По значению и масштабам использования ведущее место занимает нектон. В его биомассе преобладают (до 85%) рыбы. Около 10—15% общей массы нектона приходится на долю нектонных головоногих моллюсков, главным образом на кальмаров. Некоторые ракообразные представлены преимущественно креветками. Морские млекопитающие — киты и ластоногие — составляют менее 5% всей биомассы нектона.

В сравнительно небольшом объеме используется бентос. Среди зообентоса хозяйственной ценностью обладают некоторые виды двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы, гребешки). Широко используются ракообразные (крабы, омары, лангусты) и иглокожие (морские ежи). Из фитобентоса практическое применение находят некоторые представители бурых, красных и зеленых водорослей и высшие цветковые водные растения.

К планктону относят диатомовые водоросли, некоторые моллюски и ракообразные. С недавних пор стали использовать один из видов ракообразных — криль.

Живые ресурсы могут восстанавливаться естественным и искусственным путем. Биологическим ресурсам свойственна «подвижность» сырьевой базы. Морские животные на разных фазах своего жизненного цикла — нереста, откорма и зимовки — нуждаются в разных условиях среды. В связи с этим им приходится совершать соответствующие миграции, которые происходят как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Миграции могут быть сезонными или суточными. Морские биологические ресурсы, а следовательно, и их сырьевая база непостоянны. Это связано с пространственно-временными изменениями условий обитания организмов. Сезонность предопределяет соответственно разные возможности и условия их добычи.

Минеральные ресурсы Мирового океана. Эти ресурсы представлены различными полезными ископаемыми и подразделяются на потенциальные и выявленные. К числу минеральных ресурсов относятся:

нефть и газ, которые приурочены к обширным шельфам и континентальному склону;

газогидраты. Запасы метана на океанских шельфах оцениваются в десятки триллионов тонн, что во много раз превышает запасы газа на суше. Мощность газогидратного слоя составляет несколько десятков метров. Он распространен на глубине 200 м. от поверхности дна;

железомарганцевые конкреции и железомарганцевые корки. Наиболее крупные скопления находятся в глубоководных котловинах Тихого океана. В настоящее время обсуждаются проблемы их добычи;

сульфидные руды, приуроченные к подводным «курильщикам». Последние парагенетически связаны с рифтами срединно-океанских хребтов и поднятиями задуговых бассейнов;

металлоносные осадки и металлоносные рассолы, представляющие собой руды марганца, меди, полиметаллов. Такого рода образования обнаружены на дне Красного моря, в пределах Восточно-Тихоокеанского поднятия, в области тройного сочленения срединно-океанских хребтов в Индийском океане;

фосфориты, залежи которых встречаются вдоль побережий океанов на глубинах 200—1500 м. Они приурочены к глубокой части шельфа и континентальному склону, но встречаются также в глубоководных котловинах окраинных морей;

россыпные месторождения олова, золота, титана, циркона, рутила. Они приурочены к подводным дельтам и распространены в пределах шельфа;

строительные материалы — галька, песок и карбонаты, ракуша.

За исключением нефти и газа, а также россыпей и строительных материалов, остальные месторождения полезных ископаемых на дне Мирового океана представляют собой потенциальное сырье XXI в. В настоящее время разрабатываются проекты добычи и последующего обогащения полезных ископаемых Мирового океана.

Сама морская вода является потенциальным ресурсом для государств, располагающихся на его берегах. Из морской воды добывают ряд химических соединений, находящихся в растворенном состоянии, а также получают чистую воду путем ее опреснения. Воду получают и из айсбергов, транспортируемых из антарктических регионов.

Из морской воды добывают поваренную соль, магний, серу, а из устричных скоплений — карбонат кальция.

Кроме того, Мировой океан является источником получения энергии. Он обладает как кинетической энергией в форме приливов, течений и волн, так и потенциальной, связанной с разницей уровня поверхности океана в разных его частях и тепловой энергии, основанной на разности температур различных слоев Мирового океана.

Систематические исследования Мирового океана привели к представлениям о симметричной биологической структуре этой главной части гидросферы.

В соответствии с широтной симметрией в Мировом океане выделяются следующие зоны: одна экваториальная, две тропические, две умеренные, две приполярные (см. статью «Жизнь в океане«),

От экваториальной зоны к полярным видовое разнообразие жизни уменьшается в 20 — 40 раз, но общая биомасса возрастает примерно в 50 раз. Более холодноводные организмы плодовитее, жирнее. На два-три вида приходится 80 — 90% биомассы планктона.

Тропические части Мирового океана малопродуктивны, хотя в планктоне и в бентосе видовое разнообразие очень велико. В масштабе планеты тропическая зона Мирового океана скорее всего представляет собой музей, а не кормообильный сектор.

Меридиональная симметрия относительно плоскости, проходящей через середины океанов, проявляется в том, что центральные зоны океанов заняты особым пелагическим биоценозом; к западу и к востоку по направлению к берегам расположены неритические зоны сгущения жизни. Здесь биомасса планктона в сотни, а бентоса в тысячи раз больше, чем в центральной зоне. Меридиональная симметрия нарушается действием течений и «апвелинга».

Потенциал мирового океана

Мировой океан — самый обширный биотоп планеты. Однако по видовому разнообразию он значительно уступает суше: лишь 180 тысяч видов животных и около 20 тысяч видов растений. Следует помнить, что из 66 классов свободно живущих организмов только четыре класса позвоночных (амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие) и четыре класса членистоногих (первичнотрахейные, паукообразные, многоножки и насекомые) развились вне моря.

Общая биомасса организмов Мирового океана достигает 36 миллиардов тонн, а первичная продуктивность (в основном за счет одноклеточных водорослей) — сотни миллиардов тонн органического вещества в год.

Дефицит продуктов: питания заставляет обратиться к Мировому океану. В последние 20 лет значительно увеличился рыболовный флот и усовершенствовались средства лова. Приросты улова достигали 1,5 миллиона тонн в год. В 2009 году улов превысил 70 миллионов тонн. Было извлечено (в миллионах тонн): морской рыбы 53,37, проходной рыбы 3,1, пресноводной рыбы 8,79, моллюсков 3,22, ракообразных 1,68, прочих животных 0,12, растений 0,92.

В 2008 году только анчоуса было выловлено 13 миллионов тонн. Однако в последующие годы уловы анчоуса снизились до 3-4 миллионов тонн в год. Мировой улов в 2010 году уже составил 59,3 миллиона тонн, в том числе рыбы 52,3 миллиона тонн. Из общей добычи 1975 года выловлено (в миллионах тонн): из Тихого океана 30,4, Атлантического океана 25,8, Индийского океана 3,1. Из северных морей выловлена основная часть продукции 2010 года — 36,5 миллиона тонн. Резко повысился улов в Атлантике, здесь появились японские тунцеловы. Пришло время регулировать масштабы лова. Первый шаг уже сделан — введена двухсотмильная территориальная зона.

Считается, что возросшая мощь технических средств лова угрожает биоресурсам Мирового океана. Действительно, придонными тралами портятся рыбьи пастбища. Более интенсивно вырабатываются и прибрежные зоны, на долю которых приходится 90 процентов улова. Однако тревога о том, что рубеж естественной продуктивности Мирового океана достигнут, беспочвенна. Со второй половины XX века ежегодно добывалось не менее 21 миллиона тонн рыбы и других продуктов, что тогда считалось биологическим пределом. Однако, судя по расчетам, из Мирового океана можно извлекать до 100 миллионов тонн.

Тем не менее следует помнить, что к 2030 году даже при освоении пелагических зон проблема снабжения продуктами моря не будет решена. К тому же часть пелагических рыб (нототения, мерланг, путассу, макрурус, аргентина, хек, зубан, ледяная рыба, угольная рыба) уже может быть включена в «Красную книгу». Видимо, необходимо переориентироваться в области питания, шире внедрять в продукты биомассу криля, запасы которого в антарктических водах огромны. Опыт такого рода имеется: в продаже креветочное масло, паста «Океан», сыр «Коралл» с существенной добавкой криля. И, конечно, нужно активнее переходить на «оседлое» производство рыбопродуктов, от лова к океаническому хозяйству. В Японии давно выращивают на морских фермах рыбу и моллюски (свыше 500 тысяч тонн в год), а в США в год 350 тысяч тонн моллюсков. В России ведется плановое хозяйство на морских фермах Приморья, Балтийского, Черного и Азовского морей. Ставятся опыты в бухте Дальние Зеленцы на Баренцевом море.

Особенно высокопродуктивными могут оказаться внутренние моря. Так, в России самой природой предназначено для регулируемого выращивания рыбы Белое море. Здесь поставлен опыт заводского разведения семги и горбуши —ценных проходных рыб. Возможности только этим не исчерпаны.

Источник

Биологические ресурсы Мирового океана

Понятие о биологических ресурсах Мирового океана можно трактовать в двух смыслах – более широком и более узком. В первом из них это все разнообразие животных и растений, обитающих в морской и океанической среде, во втором – лишь та их часть, которая имеет или может иметь промысловое значение. Если действительно иметь в виду возможные для использования человеком ресурсы, то вторая трактовка, наверное, более правильна. Однако в литературе чаще встречается оценка суммарных биологических ресурсов Мирового океана.

Суммарную биомассу Мирового океана разные источники определяют с большими различиями, но чаще всего – в 35–40 млрд т. Это означает, что биомасса Мирового океана значительно меньше биомассы суши. Для нее характерно также другое соотношение фитомассы (растительные организмы) и зоомассы (животные организмы). На суше фитомасса превышает зоомассу примерно в 2000 раз, а в Мировом океане биомасса животных превосходит биомассу растений более чем в 18 раз. Без учета человеческого вмешательства в природные процессы морские экосистемы, как и экосистемы суши, могут поддерживать себя сами.

Для биологических ресурсов Мирового океана характерны не только очень большие размеры, но и исключительное разнообразие. Воды морей и океанов, по существу, представляют собой густонаселенный мир множества живых организмов: от микроскопических бактерий до самых крупных животных на Земле – китов. На обширных океанских пространствах, от освещенной Солнцем поверхности до темного и холодного царства морских глубин, обитает около 180 тыс. видов животных, в том числе 16 тыс. различных видов рыб, 7,5 тыс. видов ракообразных, около 50 тыс. видов брюхоногих моллюсков. В Мировом океане насчитывается также 10 тыс. видов растений.

Исходя из образа жизни и местообитания, все живущие в Мировом океане организмы обычно подразделяют на три класса.

К первому классу, обладающему наибольшей биомассой и самым большим разнообразием видов, относят планктон (в переводе с греческого – «блуждающий», «парящий»), который, в свою очередь, подразделяют на фитопланктон и зоопланктон. Планктон распространен преимущественно в поверхностных горизонтах океанской толщи (до глубины 100–150 м), причем фитопланктон – главным образом мельчайшие одноклеточные водоросли – служит кормом для многих видов зоопланктона, который по объему биомассы (20–25 млрд т) занимает в Мировом океане первое место.

Ко второму классу морских организмов относят нектон (в переводе с греческого – «плавающий»). Он включает в себя всех животных, способных самостоятельно передвигаться в водной толще морей и океанов. Это рыбы, киты, дельфины, моржи, тюлени, кальмары, креветки, осьминоги, черепахи и некоторые другие виды. Ориентировочная оценка суммарной биомассы нектона – 1 млрд т, половина ее приходится на рыб.

Третий класс объединяет морские организмы, обитающие на дне океана или в донных отложениях, – бентос (в переводе с греческого – «прикрепленный ко дну», «глубинный»). В качестве представителей зообентоса можно назвать различные виды двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы и др.), ракообразных (крабы, омары, лангусты), иглокожих (морские ежи) и других донных животных. Фитобентос представлен прежде всего разнообразными водорослями. По размерам биомассы зообентос (10 млрд т) уступает только зоопланктону.

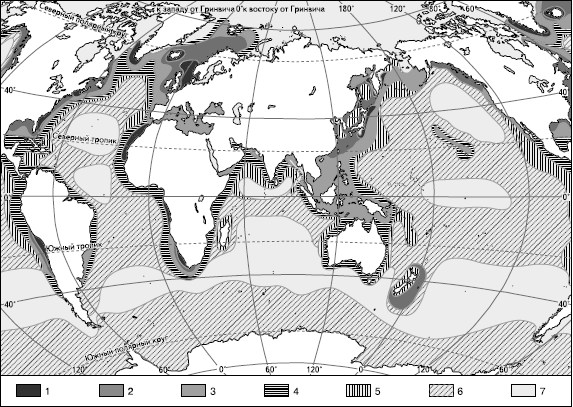

Географическое распространение биологических ресурсов Мирового океана (как и биологических ресурсов суши) крайне неравномерно. В его пределах довольно четко выделяются очень высокопродуктивные, высокопродуктивные, среднепродуктивные, малопродуктивные и самые малопродуктивные области. Естественно, что наибольший хозяйственный интерес представляют две первые из них. Именно эти области имел в виду В. И. Вернадский, когда писал о наличии в Мировом океане особых сгущений Такие сгущения жизни связаны преимущественно с шельфовыми зонами (рис. 29).

Интересно, что продуктивные области в Мировом океане могут иметь характер широтных поясов, что в значительной мере обусловлено неодинаковым распределением солнечной энергии. Так, обычно выделяют следующие природно-рыбохозяйственные пояса: арктический и антарктический (соответственно менее 1 и 15 % площади океанского сектора), умеренные пояса Северного и Южного полушарий (11 и 34 %), тропическо-экваториальный пояс (40 %). Наибольшее хозяйственное значение из них имеет умеренный пояс Северного полушария.

Для более полной характеристики географического распространения биологических ресурсов большой интерес представляет распределение их между отдельными океанами Земли.

Первое место и по общему объему биомассы, и по числу видов занимает Тихий океан. Это объясняется в первую очередь огромными размерами его акватории и большим разнообразием природных условий в ее пределах. Животный мир его по видовому составу в три-четыре раза богаче, чем других океанов. Фактически здесь представлены все виды живых организмов, населяющих Мировой океан. Тихий океан отличается от других также высокой биологической продуктивностью, особенно в умеренных и экваториальном поясах. Но еще более велика биологическая продуктивность в зоне шельфа: именно здесь обитает и нерестится подавляющее большинство тех морских животных, которые служат объектами промысла.

Рис. 29. Рыбопродуктивность Мирового океана (по П. П. Моисееву): 1 – более 3000 кг/км 2 ; 2 – более 1000; 3 – более 500; 4 – более 200; 5 – более 100; 6 – более 10; 7 – более 7 кг/км 2

Очень богаты и разнообразны также биологические ресурсы Атлантического океана. Как и Тихий океан, он выделяется высокой средней биологической продуктивностью. Животные населяют всю толщу его вод. В умеренных и холодных водах обитают крупные морские млекопитающие (киты, ластоногие), сельдевые, тресковые и другие виды рыб, ракообразные. В тропической части океана количество видов измеряется уже не тысячами, а десятками тысяч. Разнообразные организмы обитают и в его глубоководных горизонтах в условиях огромного давления, низких температур и вечной тьмы. Плотность планктона наиболее велика между 45° и 75° обоих полушарий. А в прибрежных районах большое распространение имеют морские водоросли (макрофиты).

Значительными биологическими ресурсами обладает также Индийский океан, но изучены они здесь хуже и используются пока меньше. Что же касается Северного Ледовитого океана, то преобладающая часть холодных и ледовитых вод Арктики неблагоприятна для развития жизни и поэтому мало продуктивна. Лишь в приатлантической части этого океана, в зоне влияния Гольфстрима, его биологическая продуктивность значительно повышается.

Россия обладает очень большими и разнообразными морскими биологическими ресурсами. В первую очередь это относится к морям Дальнего Востока, причем самое большое разнообразие (800 видов) отмечается у берегов южных Курильских островов, где сосуществуют холоднолюбивые и теплолюбивые формы. Из морей Северного Ледовитого океана наиболее богато биоресурсами Баренцево море.

28. Мировые климатические ресурсы

Климатическими ресурсами называют неисчерпаемые природные ресурсы, включающие в себя солнечную энергию, влагу и энергию ветра. Их не потребляют непосредственно в материальной и нематериальной деятельности люди, не уничтожают в процессе использования, но они могут ухудшаться (загрязняться) или улучшаться. Климатическими их называют потому, что они определяются прежде всего теми или иными особенностями климата.

Солнечная энергия – самый крупный энергетический источник на Земле. В научной литературе приводятся многочисленные, хотя и довольно сильно различающиеся, оценки мощности солнечной радиации, которые к тому же выражаются в разных единицах измерения. По одному из таких расчетов, годовая солнечная радиация составляет 1,5– 10 22 Дж, или 134-10 19 ккал, или 178,6-10 12 кВт, или 1,56 10 18 кВт • ч. Это количество в 20 тыс. раз превышает современное мировое потребление энергии.

Однако значительная часть солнечной энергии не доходит до земной поверхности, а отражается атмосферой. В результате поверхности суши и Мирового океана достигает радиация, измеряемая в 10 14 кВт, или 10 5 млрд кВт-ч (0,16 кВт на 1 км 2 поверхности суши и Мирового океана). Но, конечно, только очень небольшая ее часть может быть практически использована. Академик М. А. Стырикович оценивал технический потенциал солнечной энергии «всего» в 5 млрд тут в год, а практически возможный для реализации – в 0, млрд тут. Едва ли не главная причина подобной ситуации – слабая плотность солнечной энергии.

Однако выше говорилось о средних величинах. Доказано, что в высоких широтах Земли плотность солнечной энергии составляет 80– 130 Вт/м 2 , в умеренном поясе – 130–210, а в пустынях тропического пояса – 210–250 Вт/м 2 . Это означает, что наиболее благоприятные условия для использования солнечной энергии существуют в развивающихся странах, расположенных в аридном поясе, в Японии, Израиле, Австралии, в отдельных районах США (Флорида, Калифорния). В СНГ в районах, благоприятных для этого, живет примерно 130 млн человек, в том числе 60 млн в сельской местности.

Ветровую энергию Земли также оценивают по-разному. На 14-й сессии МИРЭК в 1989 г. она была оценена в 300 млрд кВт-ч в год. Но для технического освоения из этого количества пригодно только 1,5 %. Главное препятствие для него – рассеянность и непостоянство ветровой энергии. Однако на Земле есть и такие районы, где ветры дуют с достаточными постоянством и силой. Примерами подобных районов могут служить побережья Северного, Балтийского, арктических морей.

Одной из разновидностей климатических ресурсов можно считать агроклиматические ресурсы, т. е. ресурсы климата, оцениваемые с позиций жизнедеятельности сельскохозяйственных культур. К числу факторов – сизни этих культур обычно относят воздух, свет, тепло, влагу и питательные вещества.

Воздух – это естественная смесь газов, составляющих атмосферу Земли. У земной поверхности сухой воздух состоит главным образом из азота (78 % общего объема), кислорода (21 %), а также (в небольших количествах) аргона, углекислого и некоторых других газов. Из них для жизнедеятельности живых организмов наибольшее значение имеют кислород, азот и углекислый газ. Понятно, что воздух относится к категории неисчерпаемых ресурсов. Однако с ним тоже связаны проблемы, широко обсуждаемые в географической литературе.

Прежде всего это проблема – как это ни парадоксально звучит – «исчерпания» содержащегося в воздухе и необходимого всему живому кислорода. Считается, что до середины XIX в. содержание кислорода в атмосфере было относительно стабильным, а поглощение его при окислительных процессах компенсировалось фотосинтезом. Но затем началась постепенная его убыль – прежде всего в результате сжигания органического топлива и распространения некоторых технологических процессов. В наши дни только сжигание топлива приводит к расходованию 10 млрд т свободного кислорода в год. Легковой автомобиль на каждые 100 км пробега расходует годовой кислородный «паек» одного человека, а все автомобили забирают столько кислорода, сколько его хватило бы для 5 млрд человек в течение года. Лишь за один трансатлантический рейс реактивный лайнер сжигает 35 т кислорода. Эксперты ООН подсчитали, что в наши дни на планете ежегодно потребляют такое количество кислорода, которого хватило бы для дыхания 40–50 млрд человек. Только за последние 50 лет было израсходовано более 250 млрд т кислорода. Это уже привело к уменьшению его концентрации в атмосфере на 0,02 %.

Конечно, такое уменьшение пока практически неощутимо, поскольку человеческий организм чувствителен к снижению концентрации кислорода более, чем на 1 %. Однако, по расчетам известного ученого-климатолога Ф. Ф. Давитая, при ежегодном увеличении безвозвратно расходуемого кислорода на 1 %, 2/3 его общего запаса в атмосфере могут быть исчерпаны за 700 лет, а при ежегодном росте на 5 % – за 180 лет. Впрочем, некоторые другие исследователи приходят к выводу о том, что уменьшение запаса свободного кислорода не представляет и не будет представлять собой серьезной опасности для человечества.

Свет (солнечная радиация) служит главным источником энергии для всех физико-географических процессов, протекающих на Земле. Обычно световая энергия выражается в тепловых единицах – калориях из расчета на единицу площади за определенное время. Однако при этом важно учитывать соотношение видимого света и невидимого излучения Солнца, прямой и рассеянной, отраженной и поглощенной солнечной радиации, ее интенсивность.

С агроклиматической точки зрения особенно важна та часть солнечного спектра, которая непосредственно участвует в фотосинтезе, ее называют фотосинтетически активной радиацией. Важно также учитывать длину светового дня, с которой связано подразделение сельскохозяйственных культур на три категории: растений короткого дня (например, хлопчатник, кукуруза, просо), растений длинного дня (например, пшеница, рожь, ячмень, овес) и растений, которые сравнительно мало зависят от этого показателя (например, подсолнечник).

Тепло – еще один важнейший фактор, определяющий рост и развитие сельскохозяйственных культур. Обычно запасы тепла исчисляют в виде суммы температур, получаемых растениями за период их вегетации. Этот показатель, называемый суммой активных температур, был предложен известным русским агроклиматологом Г. Т. Селяниновым еще в 30-х гг. XX в. и с тех пор широко вошел в научный оборот. Он представляет собой арифметическую сумму всех средних суточных температур за период вегетации растений. Для большинства зерновых культур умеренного пояса, относительно холодностойких, сумму активных температур обычно подсчитывают для периода, когда средние температуры превышают +5 °C. Для некоторых более теплолюбивых культур – таких, например, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, плодовые – отсчет этих температур ведут начиная с показателя +10 °C, для субтропических и тропических – +15 °C.

Влага также представляет собой необходимое условие жизни всех живых организмов и сельскохозяйственных культур. Это объясняется ее участием в фотосинтезе, большой ролью в процессах терморегуляции и переноса питательных веществ. При этом обычно для образования единиц сухого вещества растение должно впитать в себя в сотни раз большее количество влаги.

Для определения размеров потребления влаги растениями и необходимого уровня увлажнения сельскохозяйственных угодий применяют различные показатели. Один из наиболее употребительных показателей – гидротермический коэффициент – также был предложен Г. Т. Селяниновым.

Он представляет собой соотношение осадков и суммы активных температур. Этот показатель используют и для определения влагообеспеченности территории с подразделением ее на очень сухую (гидротермический коэффициент меньше 0,3), сухую (0,4–0,5), засушливую (0,5–0,7), испытывающую недостаток влаги (0,8–1,0), отличающуюся равенством ее прихода и расхода (1,0), обладающую достаточным количеством влаги (1,0–1,5) и ее избытком (более 1,5).

С позиций географического изучения агроклиматических ресурсов большой интерес представляет также агроклиматическое районирование мира. В отечественных источниках за его основу обычно берут схему такого районирования, которая была разработана для Агроклиматического атласа мира, вышедшего в 1972 г. Она составлена с использованием двух главных уровней.

На первом уровне районирование проводилось по степени теплообеспеченности с выделением следующих тепловых поясов и подпоясов:

– холодного пояса с коротким периодом вегетации, где сумма активных температур не превышает 1000 °C, а земледелие в открытом грунте практически невозможно;

– прохладного пояса, где теплообеспеченность возрастает от 1000 °C на севере до 2000 °C на юге, что позволяет выращивать некоторые нетребовательные к теплу культуры, да и то при очаговом земледелии;

– умеренного пояса, где теплообеспеченность изменяется в пределах от 2000 до 4000 °C, а продолжительность вегетационного периода колеблется от 60 до 200 дней, что создает возможности для массового земледелия с широким набором культур (этот пояс подразделяется на два подпояса – типично умеренный и теплоумеренный);

– теплого (субтропического) пояса с суммой активных температур от 4000 до 8000 °C, что позволяет расширить ассортимент сельскохозяйственных культур, введя в него теплолюбивые субтропические виды (в нем также выделяют два подпояса – умеренно теплый и типично теплый);

– жаркого пояса, где сумма активных температур повсеместно превышает 8000 °C, а иногда и 10 000 °C, что позволяет выращивать характерные для тропических и экваториальных зон культуры в течение всего года.

На втором уровне агроклиматического районирования термические пояса и подпояса подразделяются еще на 16 областей, выделяемых в зависимости от режима увлажнения (избыточного, достаточного, недостаточного – в течение как всего года, так и отдельных его сезонов).

Эту же классификацию, но обычно ограниченную первым уровнем и несколько упрощенную, применяют и в учебных атласах, в том числе в школьных. По соответствующим картам нетрудно ознакомиться и с ареалами распространения отдельных термических поясов. Можно определить также, что территория России находится в пределах трех поясов – холодного, прохладного и умеренного. Вот почему основную ее часть занимают земли с низкой и пониженной биологической продуктивностью и сравнительно небольшую – со средней продуктивностью. Ареалы с высокой и очень высокой продуктивностью в ее пределах фактически отсутствуют.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник