Лекция 8. Геологическая деятельность морей, озер и болот

8.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

Масштабы деятельности морей и океанов огромны. Она проявляется в виде разрушения пород берега и прибрежной зоны, переноса этих продуктов, а также материала, вынесенного поверхностными водами. Образующиеся осадки совместно с остатками морских организмов и растений, солями и пр. со временем преобразуются в ОГП морского происхождения (генезиса).

В прошлые геологические эпохи многие участки, ныне являющиеся сушей, неоднократно на длительное время затапливались. Этим объясняется повсеместная распространенность морских отложений.

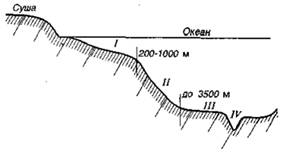

Процессы разрушения, переноса и отложения протекают по — разному на различных участках моря или океана. В этом отношении выделяются:

— материковая отмель (шельф) до глубины 200 м;

— материковый склон при глубинах 200…2500 м;

— океаническое ложе (2500…6000м);

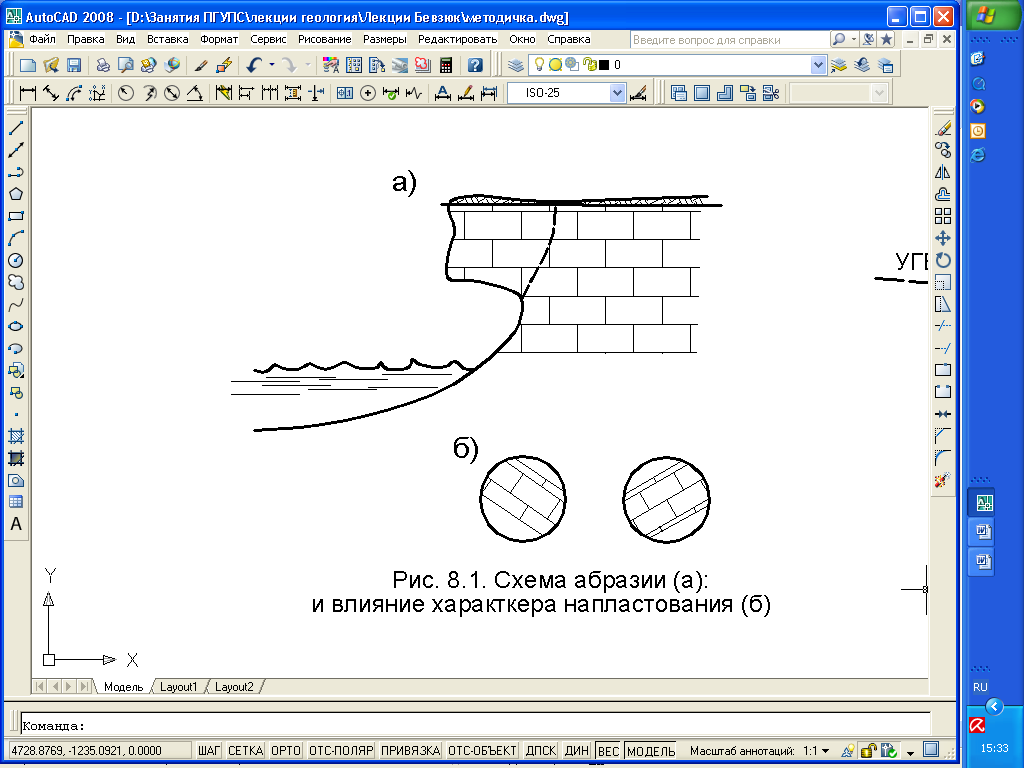

Наибольшую разрушительную работу совершают ветровые волны – морской прибой; в меньшей степени приливно-отливные и прибрежные течения. Постоянные удары волн приводят к образованию волноприбойной ниши, затем к обрушению нависающих пород (рис.8.1). В результате морской берег разрушается и отступает со скоростью, зависящей от глубины у берега, строения и прочности пород. Обрушившиеся породы интенсивно обрабатываются водой и постепенно у берега формируется пляж, гасящий энергию волн и предохраняющий берег от дальнейшего разрушения.

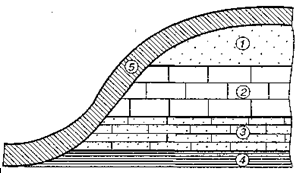

Рис. 8.1. Схема абразии (а) и влияние характера напластования (б)

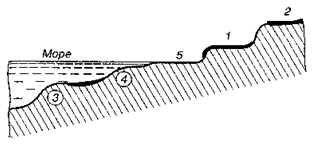

Разрушительная работа моря называется абразией. В результате ее на берегу образуются волноприбойные террасы, которые могут быть сложены как коренными породами, так и обломочным материалом. В связи с колебательными ТД и соответственно наступлением (трансгрессия) и отступлением (регрессия) моря указанные террасы могут располагаться как выше современного уровня моря, так и ниже его.

Для противодействия абразии применяются волноломы, волноотбойные стенки, буны. Большое значение имеют меры по сохранению пляжа или восстановлению его.

Геологическая работа моря приводит к образованию всех типов ОГП. При этом в разных зонах накапливаются осадки определенного типа.

У самого берега накапливаются наиболее крупные обломки – валуны, галька, гравий. На шельфе продолжается поступление обломочного материала, все более мелкого с увеличением глубины. Эта зона насыщена флорой и фауной, при отмирании которой накапливаются органогеновые осадки. В итоге здесь формируются пески, песчаники, илы, синие и черные глины, известняки.

В зону континентального склона поступает лишь пылевато-глинистый материал, участвующий в формировании химических и биохимических пород: мергелей, мела, известняков.

В глубоководную зону обломочный материал с суши не поступает. В образовании осадков участвуют растворенные в воде вещества, космическая пыль, продукты извержения подводных вулканов. Образуются красные глины, мел, кремнистые отложения. С учетом указанного порядка смены состава отложений для геологического разреза определенного участка можно установить, имело место наступление (трансгрессивный разрез – снизу вверх конгломераты, песчаники, известняки, глины) или отступление моря (регрессивный разрез с залеганием пород в обратном порядке).

Своеобразным видом морских отложений являются лагунные. Лагуны представляют собой отделившиеся мелководные участки моря, отрезанные косами и пересыпями, созданными вдольбереговыми течениями. Характер отложений в них зависит от климата, степени солености и др. Чаще всего это химические ОГП – сульфаты и галоиды.

Для морских отложений характерна высокая степень обработки и сортировки материала, правильная горизонтальная слоистость, большие распространенность в плане и мощность слоев.

В целом древние морские отложения обычно характеризуются значительной плотностью, цементацией и соответственно высокой прочностью и малой сжимаемостью. Однако при вскрытии они быстро выветриваются. Четвертичные морские отложения могут быть и слабыми, сильносжимаемыми. В качестве примера можно сопоставить характерные для района СПб верхнепротерозойские котлинские глины твердой консистенции (влажность 0,14; плотность 2,2 т/м 3 ; коэффициент пористости 0,45; показатель текучести -0,18; модуль деформации 39 МПа) и четвертичные литориновые , для которых перечисленные характеристики равны соответственно 0,46; 1,75; 1,81; 1,39 и 3,5. В особенности слабыми являются современные отложения типа морских илов.

Источник

Геологическая деятельность океанов, морей, озер

3. Геологическая деятельность океанов, морей, озер

Вся совокупность водных пространств океанов и морей, занимающих 361 млн. км, или 70,8% поверхности Земли, называется Мировым океаном или океаносферой. Мировой океан включает четыре океана: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, все окраинные (Берингово, Охотское, Японское и др.) и внутриконтинентальные моря (Средиземное, Черное, Балтийское и др.). Особенностью океаносферы является единство и взаимосвязь между отдельными частями — океанами и морями. Окраинные моря, будучи отделены от океанов только отдельными островами или подводными возвышенностями, характеризуются относительно свободным водообменом с океанами. Внутриконтинентальные моря, окруженные материковой сушей, имеют связь с океанами через относительно узкие проливы, что вызывает изменения в динамике, составе вод и в других показателях. Море – это одна из главных геологических сил, преобразующих облик Земли. В морских бассейнах, как обычно именуют, моря и океаны, протекают сложные процессы энергичного разрушения, перемещения продуктов разрушения, отложения осадков и формирования из них различных осадочных горных пород. Эти процессы наиболее интенсивно проявляются в прибрежной мелководной зоне (0-200м) — зоне шельфа, которая окаймляет сушу полосой различной ширины и представляет собой подводное продолжение континентов (рис. 11). Площадь шельфа составляет 7,6% площади морей и океанов.

Рис. 11 Поперечный разрез океана. I – зона шельфа, II – материковый склон, III – ложе океана, IV – глубоководные впадины на дне.

На глубине от 200 до 2000 м располагается материковый склон , от 2000 до 6000 м — океаническое ложе и более 6000 м – глубоководные впадины. На глубине свыше 200 м волнения, происходящие на поверхности воды, не сказываются на донных отложениях. Дневной свет сюда не проникает. Эта глубина является пределом распространения донных растительных организмов.

В прибрежной зоне морские осадки (обломочные горные породы) формируются как за счет продуктов разрушения берегов, так и за счет привноса материала ветром и особенно реками. В морях обитают многочисленные организмы, имеющие твердые скелеты (раковины, панцири), состоящие из СаСО3 иSiO2n

Вследствие вертикальных колебаний земной коры моря перемещаются. В одних местах берег отступает, и населенные пункты заметно удаляются от моря. В другие море наступает. Берег погружается под воду, энергично размывается. В геологии эти явления называются – трансгрессии (наступление) и регрессии (отступление) моря.

Инженерно-геологические исследования на морских берегах выполняют либо в целях освоения морских прибрежных территорий, либо для строительства зданий и сооружений на берегах.

Геологическая деятельность моря в виде разрушения горных пород, берегов и дна называется – абразией. Процессы абразии находятся в прямой зависимости от особенностей движения воды, интенсивности и направления дующих ветров и течений. Основную разрушительную работу совершают: морской прибой и в меньшей мере различные течения.

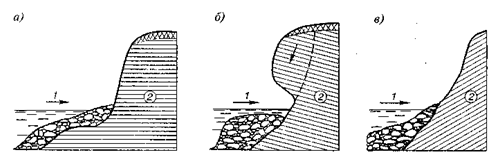

Волны действуют на берег постоянно. Под силой удара морские берега разрушаются, образуются обломки пород, которые подхватываются волнами и «бомбардируют» берега. Главное значение в этом процессе имеет механическая сила, постоянное ударное действие волн и обломков пород. Морские берега в результате подмыва разрушаются от волн с различной скоростью от сантиметров до нескольких метров в год. На скорость подмыва влияет ряд факторов. Существенное значение имеет характер напластовывания (рис. 12). Так, наиболее быстро разрушаются берега, сложенные породами с пологим углом падения от моря, и менее быстро – с пологим уклоном падения в сторону моря. В этом случае волны скользят по поверхности слоев, причиняя им незначительные разрушения.

Рис. 12 Устойчивость берега моря в зависимости от напластования пород: а) – средняя; б) – минимальная; в) – максимальная; 1 – волны; 2 – положение слоев пород.

Разрушительная работа волн особенно значительна у крутых, обрывистых берегов, где глубина моря сравнительно большая. В результате абразии на берегах образуются волноприбойные террасы (рис. 13).

Рис. 13 Строение морского берега, террасы: 1 и 2 – надводные; 3 и 4 – подводные; 5 – пляжная.

В силу колебания уровня моря морские террасы могут располагаться выше пляжа или находиться под водой. Террасы выше пляжа показывают поднятие берега и отступление береговой линии в сторону моря (морские террасы). Подводные террасы свидетельствуют о наступлении моря и опускании берега ниже уровня воды.

Кроме механического разрушения морская вода оказывает химическое воздействие. Она растворяет породы и строительные материалы. Значительное разрушительное воздействие оказывают многие морские организмы и растения. Известную разрушительную работу оказывают морские течения – прибрежные и донные, приливы и отливы. Однако, разрушительная работа течений в сравнении с волнами невелика. Наибольшее значение течения имеют в переносе продуктов разрушения. Во взвешенном состоянии ими транспортируются растворенные вещества и песчано-глинистые частицы. Более крупные частицы и обломки пород переносятся в основном волочением по дну.

При проектировании зданий и сооружений на берегах морей необходимо учитывать абразию, обрушение берегов и возможное истощение пляжей. В силу транспортирующего действия воды, в морях и океанах осадки распределяются довольно закономерно. Так, у берегов накапливается грубообломочная масса (галечники, гравий); в зоне шельфа – пески различной крупности; на материковом склоне преобладает глинистый материал. По мере удаления от берега к обломочным накоплениям все более примешивается органический материал (илы) и осадки химического происхождения. Главная масса осадков откладывается в прибрежной и мелководной части моря. На материковом склоне и океанском ложе более всего развиты органогенные осадки. Обломочные и химические осадки имеют подчиненное значение. Отложения, образовавшиеся в морской среде, широко распространены на суше, где они занимают огромные пространства на континентах в виде отложений большой мощности и различного литологического состава (рис. 14).

Рис. 14 Осадочная толщина морского происхождения, перекрытые современными наносами; 1 – песок; 2 – известняк; 3 – песчаник; 4 – глины; 5 – современные наносы в виде суглинка.

Озера – замкнутые углубления, на поверхности Земли, заполненные водой и не имеющие непосредственной связи с морем. Озера занимают 2 % поверхности суши. Берега многих озер, особенно крупных, довольно плотно населены и широко используются для промышленного и гражданского строительства. Отсюда ясна вся важность изучения инженерно-геологических условий районов озер. Озера имеют различные происхождения. Среди них различают:

— тектонические – во впадинах тектонического происхождения (Байкал, Ладожское);

— эрозионные – в котлованах размыва;

— карстовые – в заполненных водой карстовых воронках;

— запрудные – образовавшиеся запруживанием рек в результате обвалов.

Озера подобно морям совершают геологическую работу разрушительного и созидательного характеров, только в меньших масштабах.

Разрушительная работа озер проявляется в абразивной деятельности волн, нагоняемых ветром. Постоянно дующие в определенных направлениях ветры вызывают волны, которые прибоем подмывают берега. Так создаются озерные абразионные террасы, выработанные в коренных берегах, и аккумулятивные, сложенные озерными осадками. Озерные террасы формируются в тесной зависимости от изменения положения уровня озер. Большое влияние на положение уровня воды в озерах оказывают тектонические движения земной коры, а в последнее время и производственная деятельность человека. Созидательная работа озер заключается в образовании отложений. Озерные осадки представлены большим комплексом различных накоплений обломочного, химического и органического происхождения. Вдоль побережий, где формируются пляжи, навеваются дюны. Озера откладывают в основном грубые обломки и различной крупности пески. Донная часть озер заполняется глинистыми осадками, песками, илами. На дне соленых озер самостоятельно или вместе с механическими осадками отлагаются соли (хлориды, сульфаты). В озерах формируются специфические образования, свойственные только озерам, такие как сапропель, торф, особые озерные мергели. Важнейшей особенностью некоторых мелководных озер является способность в определенных геологических и физико-географических условиях переходить в стадию болот.

Источник

8 — Геологическая деятельность морей, озёр

Геологическая деятельность морей, озёр. Болота и их геологическая роль.

1. Геологическая работа морей, океанов.

2. Геологическая деятельность озер.

3. Болота и их геологическая роль.

Ключевые слова: Мировой океан, морской бассейн, абразия, шельф, литоральная, проливно-отливная, батиальная, мелководная, лагуна, залив, абиссальная, хемогенные, планктонные, диагенез, литогенез, гумус, торф, сапропель.

Известно, что океаны и моря занимают около 70,8% всей поверхности Земли. Глубина Мирового океана изменяется от 2,5 до 6 км, а в отдельных впадинах превышает 11 км. В морских бассейнах, как обычно именуют моря и океаны, протекают сложные процессы энергичного разрушения, перемещения продуктов разрушения , отложения осадков и формирование из них различных осадочных горных пород. Эти процессы наиболее интенсивно проявляются в мелководной прибрежной зоне (0-200м) — зоне шельфа, которая окаймляет сушу полосой различной ширины и представляет собой подводное продолжение континентов (рис.1).

Площадь рельефа составляет 7-8% площади морей и океанов.

Карта 1. Гидрогеологическая карта Республики Узбекистан. Аральское море.

От 200-2000 м располагается материковый склон, от 2000-6000 м — океаническое ложе и глубже 6000 м — глубоководные впадины.

На глубине свыше 200 м волнения, происходящие на поверхности воды, не складываются на донных отложениях. Дневной свет сюда не проникает. Эта глубина является пределом распространения донных растительных организмов.

Геологическая деятельность моря проявляется в двух направлениях — разрушительном (абразия) и созидательном (осадкообразование). Абразия непосредственно с волнением . наибольший разрушительной силой обладает прибой. В процессе абразии одновременно действуют три фактора: гидравлические удары волн: удары и трение обломков горных пород, захваченных волнение, в состав которых вовлекается иногда глыбы массой более 100 г, химическое действие воды.

Плакат № 17. Обрушение берегов моря.

Наиболее интенсивно указанные процессы проявляются у крутых скалистых берегов (рис.2).

В прибрежной зоне морские осадки (обломочные горные породы) формируются как за счёт продуктов разрушения берегов, так и за счёт приноса материала ветром и особенно реками.

В морях обитают многочисленные организмы, имеющие твёрдые скелеты (раковины, панцири), состоящие из Ca CO3 и SiO2* n * H2O, что даёт органические осадки, преходящие в органические горные породы. Морская вода богата солями, поэтому среди морских отложений большое место занимает отложения химического происхождения.

Вследствие вертикальных колебательных движений земной коры моря перемещаются , как бы переливаются с одного места на другое. В одних местах берег отступает, в других море наступает.

Берег погружается под воду, энергично размывается. В геологии эти явления получили наименование трансгрессии (наступление) и регрессии (отступление) моря.

Изучение современных осадков показывает, что главными факторами, определяющими тип морских отложений, являются рельеф и глубина морского дна, а также степень удалённости береговой линии и климатические условия. В соответствии с этими особенностями в пределах Мирового океана выделяются следующие зоны со специфическими условиями осадконакопления.

Литоральная — в приливно — отливной зоне, мелководная — в области шельфа, батиальная — в области континентального склона и абиссальная, охватывающая области ложа Мирового океана и глубоководных впадин. Осадки, формирующие в литоральной и мелководной зонах называются неритовыми, а в батиальной и абиссальной зонах — пелагическими.

В зависимости от происхождения (генезиса) осадочного материала выделяются осадки терригенного, органического и хемогенного типов.

В пределах литоральной и мелководной зон формируются терригенные, хемогенные, органогенные осадки.

В связи с тем, что эти зоны находятся в непосредственной близости к источникам разрешения и сноса, терригенные осадки здесь преобладают.

К мелководной области морей и океанов относятся также мелкие участки заливов и бухт, в которых накапливаются илы различного типа. На плоских побережьях в тропиках располагаются заболоченные низины с пышной своеобразной растительностью. При отмирании растений здесь в широких масштабах идёт накопление органического вещества, которое в дальнейшем при захоронении осадков и прогибании данного участка земной коры может преобразоваться в угли.

Угленосные толщи, сформировавшиеся в прибрежно-морских заболоченных равнинах, выделяются под названием паралических.

Карбонатные органогенные осадки могут формироваться лишь на значительном удалении от берега.

В мелководную зону, прилегающую к водосборам с плоским рельефом, обломочный материал практически не поступает. Минеральное вещество доставляется с суши лишь в форме растворов. Обилие света и питательных веществ создаёт благоприятные условия для развития органической жизни. Население таких шельфов исключительно разнообразно, характеризуется массовостью и представлены организмами с известковым скелетом.

Здесь в широких масштабах накапливаются органогенные карбонатные осадки, состоящие из целых и раздробленных раковин.

Своеобразной формой органогенных карбонатных накоплений являются органогенные постройки, растущие со дна морей и возвышающиеся над среднем уровнем дна, называемые коралловые рифы. Это морские одиночные или колониальные животные, ведущие прикреплённый образ жизни, они обладают известковым скелетом.

В литоральной и мелководной зонах откладывается основная масса осадков, которые в дальнейшем преобразуются в осадочные горные породы. Здесь отлагается до 99% материала поверхностного стока рек и только 1% идёт на преобразование пелагических осадков. Например, только в течении кайнозоя (мел, юра, триас) на шельфе Атлантического океана у берегов США накопилась толща осадков мощностью более 500м, а общая мощность осадочных пород Мексиканского залива, превышает 15 км. Здесь, значительную часть разреза этих пород составляют соленосные отложения. Где преобладает испарения над поступлением воды. Такие бассейны, обычно расположенные в мелководной зоне и примыкающие к континентам, называются лагунами. Лагуна — залив, соединяющийся с основным морским бассейном узким мелководном проливом. Обычно, между лагуной и открытым морем затруднён водообмен, и что определяет в ней аномальную солёность вод. Повышенная концентрация солей характерна для лагун, расположенных в областях аридного климата, и обусловлена усиленным испарением вод с их поверхности. В зависимости от степени осолонения лагун в них отлагаются карбонатные, сульфатные и галоидные осадки. К последним относятся различные соли, представленные такими минералами, как Гали, NaCl, мирабилит Na2 SO2 *10H2O и др. Самой крупной осоленнённой лагуной является залив Кара — Богаз — Гол, концентрация солей в котором в 20 раз выше, чем в Каспийском бассейне.

В пределах батиальной и абиссальной зон существуют специфические условия: 1) удаление от берега; 2) отсутствие света и понижение температур делают эти зоны малопригодными для жизни бентальных организмов. Тем не менее, среди осадков батиальной и абиссальной зон присутствуют терригенные тонкозернистые разности, органогенные (остатки планктонных организмов), хемогенные и вулканогенные. Зелёные, синие, чёрные, красные илы, остатки планктонные организмов — фораминифер.

Содержание органического вещества, захороненного вместе с основными осадками, в среднем 1-2%. Изучение органического вещества очень важно, т.к. оно представляет собой исходный материал для образования природных углеводородов — газа, нефти. Образование зелёных илов (глауконитовых) до глубин 1-2 км. Их окраска за счёт присутствия в них минералов глауконита.

Синие и чёрные илы состоят из частиц перлитовой размерности (обогащены органическим веществом), издают запах сероводорода. Тёмный цвет осадка обусловлен присутствием пирита и марказита в тонкодисперсной форме.

Красные илы также сложены частицами перлитовой размерности. Цвет обусловлен присутствием оксидных минералов железа.

Диагенез, или окаменение, морских осадков, то есть преобразование их в осадочную породу, включает следующие 4 основных процессов: 1) выщелачивание из осадка малоустойчивых в новой физико — химической обстановке минералов; 3) перераспределение веществ и образование включений (конкреций); 4) перекристаллизацию и цементацию. Как и большинство других геологических процессов, диагенез характеризуется значительной длительностью и продолжается в течение десятков и сотен тысяч лет.

Геологическая работа озёр сходна с работой морей. как и моря, озёра разрушают берега и откладывают на дне обломочные, глинистые, химические и биохимические осадки.

Плакат 18. Озёра. Болота.

Существенные отличия работы озёр следующие:

1) меньшие масштабы явлений абразии и аккумуляции;

2) интенсивное развитие во многих озёрных влаголюбивой растительности, способствующей превращению мелководных участков озёр в болота;

3) большой диапазон минерализации воды — от пресной до рассолов. В некоторых озёрах минерализация в десятки раз превышает минерализацию морской воды, которая составляет обычно не более 3,5%.

В озёрах встречаются все гранулометрические разности — алевролита до камней и валунов, широко распространены глинистые отложения, в том числе ленточные глины.

Большое хозяйственное значение имеют химические осадки озёр, представленные гипсом, галитом, содой, калийными Олями, мергелями, железными рудами, кремнистыми соединениями.

Болотами называют избыточно увлажнённые территории, покрытые слоем торфа, мощностью не менее 30 см в неосушенном и 20 см в осушенном состоянии. Избыточно увлажнённые территории, не покрытые торфом вышеуказанной мощности, называют заболоченными землями. По характеру питания болота делятся на: 1) верховые; 2)низинные;

Первые расположены на водораздельных площадках, питаются осадками. Растительность их представлена в основном мхами, развивающимися при дефиците в воде минеральных солей.

Низинные болота занимают пониженные элементы рельефа, образуются путём заторфования водоёмов, питаются грунтовой и частично поверхностной водой, достаточно богатой минеральными солями. Заторфование водоёма происходит вследствие зарастания влаголюбивой растительностью мелководных участков. Озёр и медленных водотоков. Отмирающие части растений образуют на дне водоёма , или водотока постепенно растущий слой травяного торфа.

Часть растений создаёт плавающий ковёр, называемый сплавиной. Сплавина постепенно нарастает на поверхности, превращаясь в плавающий торфяник, а отмирающие части её отпускаются на дно и формируют там слой ила — сапропель.

По мере увеличения мощности торфа питания болота грунтовой водой затрудняется, а низинное болото постепенно переходят в болото переходного типа. Оно характеризуется тем, что наряду с травяно-моховыми растениями распространяется смешанный лес из берёзы, ели, сосны.

Основные болотные образования — торф и сапропель.

Торф представляет собой механическую смесь частично разложившихся растений с бесструктурной гумусовой массой. В торфяной толще нередко содержатся линзы и прослой обломочного материала, а так же пни деревьев.

Сапропель состоит главным образом из остатков микроскопических растений и животных, разложение которых в виду недостатка кислорода происходит медленно. От торфа сапропель отличается некоторой упругостью. Он не пачкает рук, при высыхании сильно уменьшается в объёме и делается твёрдым. Предполагается, древние торфяники возникли в результате неполного разложения органической массы. Она постепенно обогащается углеродом и со временем превращается в чёрное углистое вещество. Давление вышележащих осадков и повышенная температура недр приводит к полному разрушению растительных тканей, относительному уплотнению торфяной массы, уменьшению содержания в ней водорода и кислорода и значительному увеличению содержания углерода. В результате торф превращается в бурый уголь (лигнит). Последующие погружение в область более высоких давлений и температур приводит к дальнейшей разработке лигнита и превращению его в каменный уголь.

Угли озерно-болотного происхождения называют лимическими. Такие угли развиты, например, в Подмосковном угольном бассейне, Ангренское месторождение угля.

В конце занятия озадачить студентов (каждый по отдельности) составить список морей, озёр, их площадь, глубина по географической карте мира.

1. Где находится Средиземное море, Каспийское, Чёрное, Балтийское, Аральское?

2. Кто из Вас наблюдал, волновые прибои на берегу моря?

3. Назовите океанов и их место нахождения

4. Назовите фильмы, видеофильмы об океанологах?

5. Как образуется дельта у слиянии рек в море?

6. Расскажите о фауне и флоре морей?

7. Галит, мирабилит, ангидрит по происхождению относятся к …?

8. Горные породы — глины, аргиллиты, алевролиты как они образуются?

9. Как образуются моря, озёра?

10. В нашей Республике имеются ли болота? Почему?

11. В пределах стран СНГ, где распространён торф?

1. Якушева А. Ф. «Общая геология». М. Недра 1988.

2. Мильнучук В. И. «Общая геология». М. Недра 1989.

3. Ершов В. В. «Основы геологии». М. Недра 1986.

4. Иванова М. Ф. «Общая геология». М. Недра 1974.

5. Панюков П. Н. «Основы геологии». М. М. Недра 1978.

Источник