- Интересное и удивительное об Атлантическом океане

- Желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая впадина Атлантического океана

- Желоб Пуэрто-Рико — самое глубокое место Атлантики

- Опасность района желоба Пуэрто-Рико

- Вулканическая активность самого глубокого места Атлантического океана

- Другие глубокие впадины Мирового океана

- Другие глубокие впадины Атлантического океана

Интересное и удивительное об Атлантическом океане

Атлантический океан простирается с севера на юг – от Гренландии до Антарктиды, а с запада на восток – от Европы и Африки до Американских земель. Он проходит через все климатические пояса нашей планеты.

Атлантический океан является вторым по величине среди других океанов после Тихого. Глубина Атлантического океана в самом глубоком месте равна 8742 метрам. Это место имеет название «Желоб Пуэрто-Рико» и находится неподалеку от острова Гаити.

Объём вод океана приблизительно в 11 раз превышает объем всех антарктических льдов и составляет 329,66 млн км3 (25% Мирового океана). В Атлантике нередко происходят сильные бури, которые способны причинить вред даже современным крупным кораблям.

Океан получил такое название от древнегреческого слова «Атлантис» – название острова, на котором согласно греческой мифологии великан по имени Атлант держал небо на плечах.

Загадки и тайны Атлантического океана, интересные факты о нём

Эта водная равнина имеет гигантские размеры, и поэтому тайн, загадок и различных интересных фактов у неё превеликое множество.

Это самое загадочное место на Земле находится именно в Атлантическом океане. Никто до сих пор не может объяснить всего, что там происходит – ни учёные, ни исследователи паранормальных явлений, ни уфологи. Но уже давно известно, что в этих местах творится что-то по нашим меркам сверхъестественное: пропадают целыми флотилиями корабли и эскадрильями самолеты. Объяснений придумывают множество, но ни одно из них не выдерживает ни проверки, ни критики. Одни считают, что там периодически поднимаются огромные волны, которые становятся причиной гибели кораблей, другие – гигантские водовороты и т.д. Но как в таком случае пропадают самолёты? Помимо всего прочего было доказано, что там большие скопления метана, которые образуют так называемые метановые пузыри. Такой пузырь вполне может затянуть корабль на дно и даже вывести из строя двигатель самолета. Но это не объясняет того, что пропавшие суда иногда возвращаются спустя годы и без команды, – прозванные в народе «Летучими голландцами». Кроме того, в этих местах наблюдались явления телепортации – корабль исчезал в одном месте, а появлялся в другом, и команда с пассажирами, если им повезло уцелеть, не могли ни вспомнить, ни объяснить случившееся. Метановый пузырь подобное «организовать», разумеется, не может. Есть и те, которые зашли чересчур далеко в своих фантазиях и приписывают эти явления проделкам инопланетян. Но это уже вряд ли представляется чем-то серьезным. В любом случае, исчерпывающего ответа на вопрос, что же там все-таки время от времени случается, пока никто не дал.

Атлантида – миф или реальность?

На счет того существовало или нет такое государство множество мнений «за» и против». Согласно легенде, это был остров в Атлантическом океане, жители которого были намного более продвинуты в науках и технических достижениях по сравнению с другим населением Земли того времени. Впервые сведения об этой цивилизации были получены из сочинений Платона. На тот момент их сочли за выдумки. Впоследствии некоторые исследователи стали считать, что это не миф. Предпринимались попытки найти ушедший под воду остров с помощью субмарин, в том числе подводным обитаемым аппаратом «Аргус», разработанным РАН. И вот в 1979 году научно-исследовательским судном Московского университета «Академик Петровский» были получены фотографии морского дна рядом с подводным вулканом Ампер. Стоянка была выбрана чисто случайно прямо над подводной горой. В этом месте под слоем песка были обнаружены развалины древнего города.

Самое интересное, что место, где были найдены руины, находилось недалеко от входа в Гибралтарский пролив. Это совпадало с тем, что писал Платон, утверждающий, что Атлантида располагалась недалеко от Геркулесовых столбов, которые согласно древнегреческим мифам увенчивали вход в пролив. Вулкан Ампер раньше возвышался над землей и был островом. По всей вероятности, город, обнаруженный на дне, находился раньше на этом острове, и извержение вулкана стало причиной его гибели. Пока что нет ответа на вопрос – была ли это действительно Атлантида. Затонувший и ныне найденный город является одной из множества загадок Атлантического океана.

Море без берегов

Саргассово море является единственным на планете, у которого есть границы, но нет берегов. Оно представляет собой участок в океане, окружённый со всех сторон течениями: Гольфстрим – на западе, Северо-Атлантическое – на севере, Канарское – на востоке и Северное Пассатное – на юге. Эти течения приносят туда весь океанический хлам, превращая море в огромную свалку. Мусор, плавающий в стоячей воде, создаёт большую экологическую проблему. Кроме того данный участок воды заполнен громадным числом водорослей, которые называются саргассумами (отсюда и название моря). Всё это вкупе создаёт осложнение в том числе и судоходству, поскольку понятное дело, что по этому так называемому «лугу океана» корабли могут передвигаться с большим затруднением.

Ещё одним удивительным и обоснованным фактом является то, что угри из океана прибывают на нерест именно сюда.

Эту подводную великую реку справедливо называют «самой большой отопительной системой в мире». И таковое название естественно оправдано, течение обогревает всю Западную Европу. То есть Гольфстрим поддерживает мягкий климат огромной территории. Средняя скорость объёмного потока воды составляет 100 Sv. Сегодня есть сведения о том, что скорость течения замедляется, и это, к сожалению, грозит природными катаклизмами.

Подобное уже помнит история Европы. Это время названо «малым ледниковым периодом», первая фаза которого пришлась на XIV век. Тогда изменение климата, связанное с замедлением скорости Гольфстрима, принесло повсеместный неурожай и голод, повлекший повальную смертность людей. Средневековые сказания повествуют нам о том, что взбунтовавшийся в это время Атлантический океан поглотил некие «Остров Дев» и «Антилию», изображавшиеся на картах вплоть до XV века.

Однако на этом бедствия не остановились. Выжившие и ослабленные голодом люди стали жертвой чумы, пришедшей с востока и получившей название «чёрная смерть». Пик пандемии пришёлся на 1346–1353 годы. В результате всех этих бедствий в Европе за несколько десятилетий погибло около половины населения. Какие последствия будут сейчас, если Гольфстрим «притормозит», и сбавит ли он вообще свой жизненно необходимый равномерный темп, неизвестно. Пощадит ли Атлантический океан Европу на этот раз или нет? Пока этот вопрос остаётся тоже без ответа.

Атлантика щедро делится водными запасами и с другими океанами, ибо может себе это позволить. Дело в том, что в Атлантический океан впадает очень много рек, постоянно его пополняя. Для сравнения: количество всех рек, впадающих в Атлантический океан, в четыре раза превышает число рек, которые впадают в Индийский и в Тихий вместе взятые.

В Атлантическом океане находится самый большой остров мира – Гренландия. Несмотря на то, что он расположен далеко на Севере, природа там отличается неописуемой красотой. Северная экзотика Гренландии привлекает огромное число туристов.

Викинги и Колумб

По официальной версии первым мореплавателем, которому удалось пересечь Атлантический океан и достичь Американского континента, был Христофор Колумб. Но на основании исторических исследований можно предположить, что викинги делали это намного раньше его, осуществляя свой путь от берегов Скандинавского полуострова до Северной Америки через Гренландию. Однако этот факт не имеет стопроцентных доказательств, поэтому пальма первенства принадлежит пока ещё все-таки Колумбу.

В Атлантическом океане есть так называемая «Аллея айсбергов». Она проходит между восточным побережьем полуострова Лабрадор и южной частью острова Ньюфаундленд. Учёные производят свои наблюдения за айсбергами именно здесь. Ледяные горы приплывают сюда с побережья Арктики, Гренландии. Они представляют собой величественные глыбы льда, отломившиеся от ледников в весеннее время года Северного полушария. Именно в Атлантике айсберги встречаются чаще всего. За год по Аллее проплывает от 400 до 800 айсбергов крупных и средних размеров. Особенно они опасны для судов, движущихся по северным морским путям Атлантики. Вспомните трагическую гибель «Титаника», до сих пор покоящегося в этих водах.

1. По берегам Атлантического океана проходят границы 100 стран мира.

2. Атлантика известна рекордной высотой приливов. На некоторых участках канадского побережья приливы достигают 15–18 метров в высоту.

3. В XIX–XX веках пароходы, которым удавалось установить новый рекорд при пересечении северной части Атлантического океана, награждались особым вымпелом – переходящим призом «Голубая лента Атлантики». Судно-рекордсмен имело право гордо поднимать его на своей мачте. С 1934 года вымпел заменил серебряный кубок англичанина Гарольда Хейлза. Эта модификация была предпринята вследствие образования международного комитета «Голубая лента», просуществовавшего 18 лет. Судовладелец изготовил его за собственные средства и передал в дар получившей официальность организации. Кубок весил аж 45 кг чистого серебра и был высотой более метра. Последним обладателем заветной награды стал американский трансатлантический лайнер «Юнайтед Стейтс» 12 ноября 1952 года, за трое с половиной суток совершивший рейс «Ливерпуль – Нью Йорк». После этого в связи темпом развития судостроения в подобных конкурсах необходимость сама собой отпала. В настоящее время реликвия хранится в морском музее Академии торгового флота США.

4. Ежегодно берега Атлантического океана отдаляются друг от друга на 1–2 сантиметра.

5. Было предпринято 5 попыток пересечь Атлантику на воздушных шарах. К сожалению, все они закончились трагически.

6. Атлантический океан имеет множество внутренних и прибрежных морей. К внутреннему бассейну относятся Чёрное, Средиземное, Балтийское и др. Все они связаны с Атлантикой подземными реками, по которым получают воду.

7. Количество рыбы, которую здесь вылавливают каждый год, превышает даже ежегодные уловы Тихого океана и составляет 40% всего мирового рыбного промысла.

Источник

Желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая впадина Атлантического океана

Океанологи еще с прошлого века озадачились вопросом о том, какая глубина в Мировом океане самая большая. Поиски привели их к многочисленным впадинам, многие из которых уже имеют подробные описания. Самые глубокие точки океанического дна нанесены на карту, они позволяют лучше узнать о процессах, протекавших миллионы лет назад. Также благодаря им можно предсказывать будущее геологии Земли. Одна из самых интересных глубин находится в Атлантическом океане — это желоб Пуэрто-Рико, являющийся самым глубоким местом Атлантического океана.

Желоб Пуэрто-Рико — самое глубокое место Атлантики

Океаническая впадина имеет глубину 8742 м. При этом средняя глубина составляет 3736 м. Если сравнивать Атлантику по этому показателю, то она находится на 2 месте после Тихого океана. При том Мировой океан имеет среднюю глубину 3711 м.

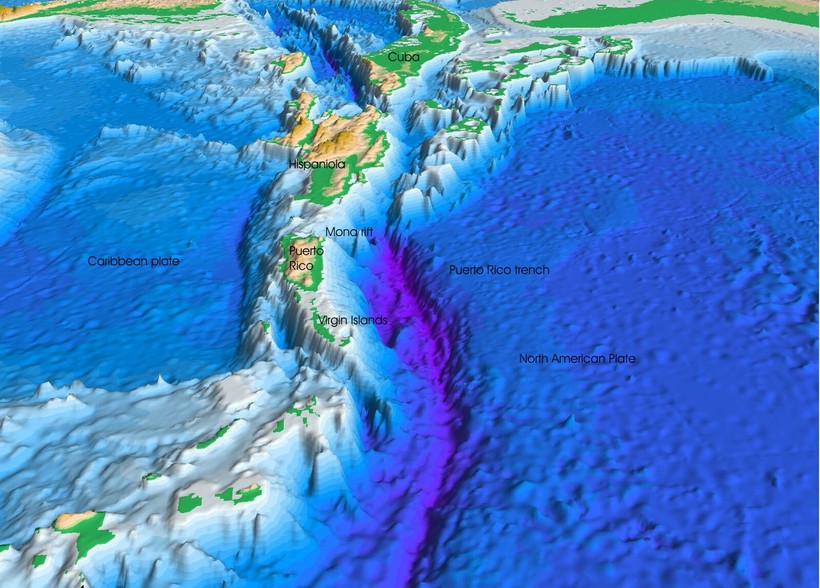

Место расположения желоба Пуэрто-Рико приходится на границу 2 тектонических плит, они движутся по траектории, максимально приближенной к горизонтальной. Местный район является непростым с точки зрения геологии. Место движения Карибской и Северо-Американской плит на данной глубине характеризуется высокой сейсмической активностью. Более того, островная дуга на юго-востоке Пуэрто-Рико отличается повышенной вулканической активностью. Все это создает риск для жителей близлежащих населенных пунктов.

Опасность района желоба Пуэрто-Рико

В связи с обнаружением высокой частоты землетрясений начиная с 1988 года для местных жителей регулярно проводится информирование о возможных землетрясениях. Одно из максимально разрушительных природных явлений застигло жителей прибрежных районов Индийского океана. Цунами 2004 года стало прямым следствием движения океанических плит района желоба Пуэрто-Рико.

Мощные разрушения принесли землетрясения 1918 и 1953 года. Последнее затронуло прибрежный район Санто-Доминго. Сам остров Пуэрто-Рико и его жители регулярно испытывают воздействие землетрясений. За последние десятилетия наибольшей по разрушительной мощи стало землетрясение 2010 года, средняя магнитуда которого остановилась на отметке 7.

Движение Карибской и Северо-Американской литосферных плит повлекло землетрясение, ставшее одним из самых масштабных в истории человечества. Оно разрушило тысячи жилых домов, инфраструктуру города Порт-о-Пренс, унесло жизни миллионов людей. Устранением последствий занимались десятки государств. Спасательные работы считаются одними из самых сложных за всю историю наблюдений за землетрясениями. Максимально возможное число погибших равнялось 500 тысячам человек. Ученые утверждают, что в 1787 году произошло еще более мощное землетрясение, средняя отметка магнитуды которого держалась на уровне 8,1. Именно поэтому необходимо исследовать самое глубокое место в Атлантическом океане, поскольку желоб может раскрыть многие подробности особенностей тектонической активности.

Вулканическая активность самого глубокого места Атлантического океана

На территории Атлантики расположено множество вулканов, многие из которых являются действующими. В 2004 году результатом вулканической активности, эпицентр которой пришелся на желоб Пуэрто-Рико, стало огромное цунами, принесшее наибольшие разрушения государствам, расположенным вдоль побережья Индийского океана. Местные вулканы тесно связаны с вулканической системой Карибского моря. Расположенные на больших глубинах, они характеризуются нестабильными флангами, которые способны приносить огромные по масштабам разрушения. Исследование океанических вулканов вместе с желобом Пуэрто-Рико может помочь в изучении наземных вулканов, располагающихся на островах Мартиника, Монтсеррат, Сент-Винсент и других.

Другие глубокие впадины Мирового океана

На свете существует немало глубоких впадин. Желоб Пуэрто-Рико Атлантического океана относится к рейтингу самых глубоких впадин мира, однако в мировом списке он занимает практически последнее место. Уступает ему лишь Японский желоб, причем исследование его глубины продолжается до сих пор. При проведении измерений оказалось, что средняя длина Японского желоба превышает 1000 км. Последнее измерение глубины было осуществлено в 2008 году. Тогда ученые выяснили, что она равна примерно 8 400 м. Максимальный показатель пока остается загадкой.

Не меньший интерес для ученых-океанологов представляет Курило-Камчатский желоб. Его максимальная глубина составляет 9 717 м. Наибольшая ширина всего 59 км, что считается довольно скромным показателем. Это глубокое место в океане имеет долины и каньоны, характеризуется неровным дном, множеством впадин, подробные исследования пока не проводились.

В Тихом океане значительной глубиной отличается желоб Идзу-Бонина. Это глубокое место Тихого океана было обнаружено еще на рубеже 19 и 20 столетий. Наибольшая глубина здесь превышает 9 800 м. Желоб послужил для прокладки телефонного кабеля, причем сначала наибольшая глубина была определена неверно, и из всех замеров выбрали 8 500 м. Затем в ходе детальных исследований установили, что место имеет глубину куда большую.

Желоб Кермадек прославился не только тем, что является глубоким местом, но и одними из самых крупных ракообразных. Средняя величина каждого обитателя желоба Кермадек превышает 30 см в длину. В ходе исследований удалось установить, что максимальная глубина превышает 10 тысяч метров. Удивительно, но желоб стал местом обитания и других морских созданий, некоторые из которых даже неизвестны науке.

Филиппинский желоб имеет максимальную глубину 10 540 м. Находится впадина в Тихом океане. Детальные исследования не проводились, наибольший интерес глубокое место представляет для геологического изучения.

Совсем другая ситуация обстоит с желобом Тонга, который считается одним из наиболее важных объектов изучения океанического дна. Его глубина превышает 10 880 м, это практически максимальный показатель, превзойти который удалось только знаменитой Марианской впадине. Средняя скорость движения плит составляет более 25 см за год. Ученые также изучали маленький остров, расположенный на местности. Средняя скорость перемещения островка также составила 25 см. Это прямо указывает на то, что литосферные плиты обладают одной из наибольших активностей. Желоб Тонга прославился застрявшей в нем ступенью «Аполлона-13». Это место Тихого океана также приняло источник электроэнергии, работающий на плутонии. Есть мнение, что с распадом плутония, который окончится к 2060 году, может случиться настоящее экологическое бедствие. Наконец, стоит рассмотреть место, которое имеет наибольшую глубину в Мировом океане. Речь идет о Марианской впадине.

На свете нет более глубокого места, чем Марианская впадина. Ее максимальная глубина превышает 11 тысяч метров. Средняя же составляет 10 994 м. Исследование впадины началось с 1960 года. Американские ВМС отправили экспедицию из 2 человек в батискафе, которым удалось достигнуть максимально возможной глубины (10 918 м). Неизвестность представляла наибольшую опасность, а с учетом отсутствия современных технологий отважные путешественники подвергали себя значительным угрозам. Тем не менее они сумели вернуться в целости и сохранности и сообщили, что даже самое глубокое место имеет своих обитателей. Увы, но каких-либо подтверждений, кроме их слов, до сих пор нет. Впрочем, телеканал National Geographic отправил самого Джеймса Кэмерона на исследование Марианской впадины. Гениальный режиссер говорил, что на основе полученных им видеоматериалов снимет фильм о чуде природы. Уже сейчас известно, что океаническое дно имеет горы, средняя высота которых превышает 2 км, а наибольшая — 2,5 км.

Другие глубокие впадины Атлантического океана

Сейчас уставлено, что у Атлантического океана насчитывается 4 впадины:

Южно-Сандвичев желоб занимает не только часть Атлантического океана, но и часть Южного. Его средняя длина составляет 1 380 км, а максимальное значение глубины — 8 264 м.

Впадина Романш представляет собой желоб, расположенный рядом с экватором. Среднее значение измерений глубины показывает, что Романш имеет показатель 7 758 м. Кайманова впадина считается одной из самых интересных. Она причислена к зонам, имеющим наибольшую геологическую сложность. Желоб Кайман оказывает влияние на формирование тектонической границы (Карибская и Северо-Американская плиты). Максимальная глубина желоба — 7 686 м. В Каймановой впадине есть уникальная экосистема, недавно в ней были обнаружены особые вулканы. Океанографы из Великобритании нашли уникальные гидротермальные источники, которые находятся ниже отметки 5 000 м.

Именно изучение Каймановой впадины помогает определить, насколько велика геологическая активность плит. Пока установлено, что среднее значение скорости движения превышает 10 мм за год для данного участка Атлантического океана. Именно из-за движения плит появляются разломы и образуются вулканы, которые постоянно извергают магму (лаву). Вулканы, обнаруженные на значительной глубине, называют очень интересно — «черными курильщиками». Образуются они благодаря просачиванию холодной морской воды по трещинам хребтов. Длительный процесс формирования приводит к снижению проницаемости пород, вулканический пепел поднимает окружающую температуру до 360°C и вместе с давлением приводит к реакции, в которой вода взаимодействует с горными породами. В результате мощные струи воды стремительно вырываются, а черный цвет объясняется высоким содержанием сульфидов и сульфатов вместе с окисями металлов.

Большинство глубоководных желобов располагается в Тихом океане. Однако Атлантический тоже сумел обзавестись парой интересных впадин. Для всех желобов характерны узкая ширина, отвесные склоны, протяженность на значительные расстояния, превышающие сотни километров. Пуэрториканский желоб наибольший интерес представляет как важный геологический объект, позволяющий лучше понять и спрогнозировать сейсмическую активность. Сейчас известно, что, как и другие впадины, Пуэрториканский желоб Атлантического океана повторяет островную дугу. Обнаружение новых экосистем в различных глубоководных участках Атлантического и других океанов позволяет рассуждать о возможности жизни в невероятных с точки зрения обывателя условиях. Несмотря на всю грозность, связанную со свидетельством образования огромных разломов, эти участки могут открыть удивительные тайны, о которых раньше люди не могли даже догадываться. Однако в связи со сложностью исследований такие места остаются загадкой.

Источник