- Самые глубокие места Тихого океана

- ТОП 10 глубочайших точек Мирового океана — названия, характеристика и карата

- Алеутский желоб

- Яванская впадина

- Жёлоб Пуэрто-Рико

- Идзу-Бонинская впадина

- Курило-Камчатский желоб

- Кермадек

- Японский желоб

- Филиппинский желоб

- Тонга

- Марианский желоб

- Максимальная, минимальная и средняя глубина Тихого океана

- Мировой океан

- Тихий океан

- История освоения

- Рельеф дна

- Особенности рельефа Тихого океана

- Глубомеры

- История промеров

- Марианская впадина

- Какая глубина у Тихого океана?

- Флора и фауна

Самые глубокие места Тихого океана

Настоящим гигантом и рекордсменом является Тихий океан, самые глубокие места которого исследованы далеко не все. Кроме первого места по величине, он также лидирует в плане самого глубоководного места, разместив в своих глубинах известный на весь мир Марианский желоб. Именно в этой впадине находится пиковая точка — Бездна Челленджер с глубиной 10 994 м при погрешности в ±40 м. Трижды проводились исследования дна с участием человека. Последним спускался туда всемирно известный режиссёр Джеймс Кэмерон. Отснятый им материал вошел в документальный фильм канала «National Geographic».

Немного отстает Филиппинская впадина, находящаяся в Филиппинском море. Образовалась она при столкновении земных пластов. Глубина ее точки-рекордсмена достигла 10540 м.

На юго-западе Тихого океана расположен жёлоб Кермадек, открытый в 1889 году. Согласно измерениям советского судна «Витязь», изучавшего впадину в 1958 году, его максимальная глубина — 10 047 м.

От него и к островам Самоа простирается еще один известный желоб – Тонга. Длина его составляет 860 км, а максимум зафиксированной глубины достиг 10882 м, что, собственно, рекорд для Южного полушария Мирового океана.

Тихий океан вмещает в себя и другие впадины. Желоб Идзу-Огасавара достиг отметки в 9810 м, Курило-Камчатский желоб имеет глубину 9717 м, Японский чуть меньше – 8142 м. Кроме этого, в океана множество впадин поменьше.

Загадки глубин Тихого океана уже долгое время привлекают исследователей со всех уголков мира. Многое до сих пор остается неизведанным, и новые виды животного мира все еще предстоит открыть.

Источник

ТОП 10 глубочайших точек Мирового океана — названия, характеристика и карата

Дно Мирового океана крайне неравномерно по своей глубине. В нем встречаются глубоководные впадины, которые также называют желобами. Наибольшей глубиной отмечаются желоба, относящиеся к Тихому океану.

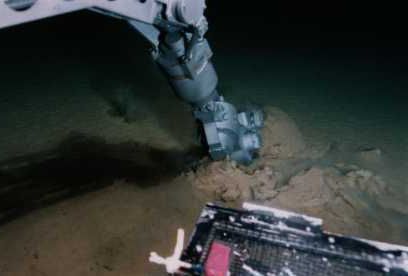

На сегодняшний день они крайне плохо изучены. Некоторые ученые утверждают, что об океаническом дне мы знаем меньше, чем о поверхности Луны. Однако точно известно, что там есть свои удивительные формы жизни.

На дне глубочайших впадин создается огромное давление 10-километрового столба воды величиной в 108,6 Мпа. Это в 1000 раз больше атмосферного давления. Большинство батискафов не рассчитано на такие условия. Лишь считанное число раз люди погружались на такую глубину. Температуры воды в таких желобах равна 1-3°С.

На сегодняшний день сложно даже точно измерить глубину в этих впадинах, так как свойства воды меняются из-за большого давления. Поэтому все полученные значения имеют погрешность порядка нескольких десятков метров. Какие же впадины входят в число самых глубоких мест на Земле?

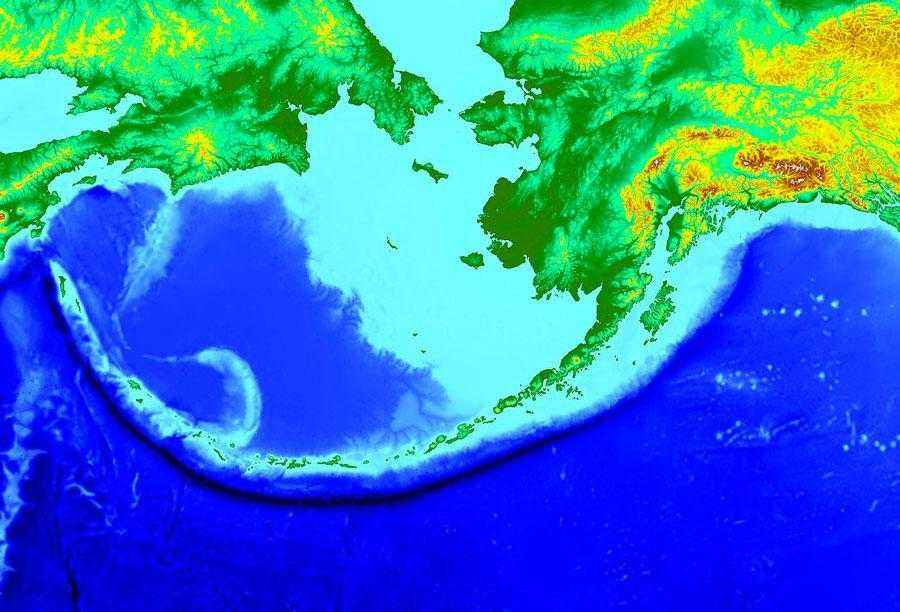

Алеутский желоб

Расположен южнее Алеутких островов, которые в свою очередь являются южной границей Берингова моря. Желоб растянулся на 3400 км от побережья Аляски до полуострова Камчатка. Его глубина составляет 7679 м. В этом месте Североамериканская литосферная плита наезжает на Тихоокеанскую плиту.

Яванская впадина

Известна также как Зондский желоб. Впадина является самой глубокой точкой во всем Индийском океане. Она расположена с юга от островов Зондского архипелага. Глубина желоба равна 7729 м, а его протяженность составляет 4,5 тыс км. Свое начало он берет у острова Мьянма, здесь его ширина составляет около 50 км. Далее при движении на юго-восток он сужается и одновременно углубляется. В районе острова Ява ширина желоба составляет 10 км, а глубина становится максимальной. Впадина находится в том месте, где плита Сунда наезжает на Австралийскую литосферную плиту. В результате в этом районе часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

Жёлоб Пуэрто-Рико

Расположен севернее одноименного острова, на границе между Атлантическим океаном и входящим в его состав Карибским морем. Здесь граничат Карибская и Североамериканская литосферные плиты. Рядом с впадиной нет вулканов, однако риск возникновения землетрясений и цунами существует. Желоб шириной 97 км протянулся на 1754 км. Его глубина в самом глубоком месте составляет 8742 м. Это самое глубокая точка Атлантического океана. Более глубокие впадины находятся только в Тихом океане

Идзу-Бонинская впадина

Известен также и под названием Идзу-Огасаварский жёлоб. Находится с востока от группы островов Бонин, которые принадлежат Японии. Максимальная глубина впадины оценивается в 9810 м, а протяженность желоба составляет 1030 км. На севере он соединяется с Японским желобом. Его глубина была определена советскими учеными с судна «Витязь» в 1955 году.

Курило-Камчатский желоб

Впадина расположена к востоку от побережья Курильских островов и доходит на севере до Камчатского полуострова. Далее она соединяется с Алеутским желобом, в то время как на юге переходит в Японский желоб. Ранее использовалось название Тускарора. Желоб имеет ширину в 59 км, а его протяженность оценивается в 2170 км. В самой глубокой точке с координатами 44°00′46″ с. ш. и 150°19′13″ в. д. глубина впадины составляет 9917 м. Начинается желоб на уровне, который соответствует 6000 м ниже поверхности воды, а далее его стенки смыкаются под углом, равным 7°. Здесь наблюдается высокая сейсмическая активность.

Кермадек

Расположен у восточного побережья одноименного острова, чуть севернее Новой Зеландии. Впадина вытянута с юга на север, ее протяженность превышает 1200 км. Максимальная глубина желоба доходит до 10047 м. Свое название географический объект получил в честь французского мореплавателя Жан-Мишеля Юон де Кермадека. Впадина была открыта в 1889 году англичанами с судна «Пингвин», а ее глубина была определена во время очередной научной экспедиции советского корабля «Витязь» в 1958 году. На севере соединяется с желобом Тонга.

Японский желоб

Расположен вдоль восточного берега Японских островов. Впадина имеет протяженность примерно в 1000 км, а ее максимальная глубина доходит до 10504 м. На севере соединяется с Курило-Камчатской впадиной. Желоб является районом с высокой сейсмической активностью, здесь часто происходят землетрясения, которые вызывают мощные цунами, обрушивающиеся на побережье Японии. В 2008 году ученые смогли здесь заснять морских слизней, которые считаются самыми глубоководными рыбами на Земле.

Филиппинский желоб

Назван по Филиппинским островам, восточнее которых он и расположен. Начинается он в районе острова Лусон, а далее тянется до Моллукских островов. В наиболее отдаленном от поверхности воды месте глубина равна 10540 м. Протяженность впадины оценивается в 1320 км. Ранее использовалось другое название – желоб Минданао. Первые исследования этого места были проведены в 1912 году командой немецкого корабля «Планет».

Тонга

Расположен около восточного берега острова Самоа. Протяженность впадины составляет 860 км, а ее глубина доходит до 10882 м. Начинается желоб на глубине 6000 м, где его ширина составляет 80 км, а далее он постепенно сужается. На юге соединяется с желобом Кермадек. Является глубочайшей точкой из всех, расположенных южнее экватора.

Марианский желоб

Самая глубокая впадина на планете находится рядом с Марианскими островами. Ее протяженность составляет 1500 км. Склоны впадины имеют наклон примерно в 9°, а дно представляет полосу шириной от 1 до 5 км. Самая глубокая точка желоба носит название «Бездна Челленджера» (11°22,40′ с. ш. и 142°35,50′ в. д.) и расположена на 10 994 м ниже уровня моря. Точность измерения ±40 метров. Впадина образовалась на месте стыка двух литосферных плит – Тихоокеанской и Филиппинской.

Впадина была открыта в 1875 году командой английского корвета «Челленджер». Они измерили ее глубину и получили значение в 8367 м. Уже в 1951 году англичане на другом судне (но с тем же названием) получили цифру 10863 м. В 1957 году желоб исследовали советские ученые на корабле «Витязь» и получили значение 11022 м. Последние измерения были проведены в 2011 году, во время них и было получено значение 10994±40 м.

Впервые человек погрузился на столь большую глубину 23 января 1960 года. Имена двух смельчаков – Дон Уолш и Жак Пикар. Погружение заняло более 4 часов, столько же времени ушло на подъем. Лишь в 2012 году режиссер Джеймс Камерон решился повторить это достижение.

Источник

Максимальная, минимальная и средняя глубина Тихого океана

Человечество всегда привлекали тайны, сокрытые от его взора. От бескрайних просторов Вселенной до самых глубоких точек Мирового океана. Современные технологии частично позволяют познать некоторые секреты Земли, Воды и Космоса. Чем больше приоткрывается завеса тайны, тем больше хочет знать человек, ведь новые знания рождают вопросы. Самый большой, древний и наименее изученный Тихий океан не является исключением. Его влияние на процессы, которые происходят на планете, очевидно: именно оно дает возможность для более глубокого и тщательного исследования. Средняя глубина Тихого океана, рельеф дна, направление течений, сообщение с морями и прочими водными объектами — все имеет значение для оптимального использования человеком его неограниченных ресурсов.

Мировой океан

Все биологические виды на Земле зависят от воды, она является основой жизни, поэтому важность изучения гидросферы во всех ее проявлениях становится приоритетной для человечества. В процессе формирования этих знаний большое внимание уделяется как пресным источникам, так и огромным объемам соленых ресурсов. Мировой океан является основной частью гидросферы, которая занимает 94 % земной поверхности. Материки, острова и архипелаги разделяют водные пространства, что дает возможность территориально обозначить их на лике планеты. На современной карте мира с 1953 года международным гидрогеографическим обществом отмечены четыре океана: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Тихий. Каждый из них имеет соответствующие координаты и границы, которые достаточно условны для перемещения водных потоков. Сравнительно недавно был выделен пятый – Южный океан. Все они существенно отличаются по занимаемой площади, объемам воды, глубинам и составу. Более 96 % всей гидросферы — это соленая океаническая вода, которая движется в вертикальном и горизонтальном направлении и имеет собственный глобальный механизм обмена веществ, создания и использования энергетических потоков. В жизни современного человека Мировой океан играет значимую роль: он формирует климатические условия на континентах, обеспечивает наличие незаменимой транспортной структуры, дает людям массу ресурсов, в том числе биологических, и при этом остается экосистемой, возможности которой полностью пока не изучены.

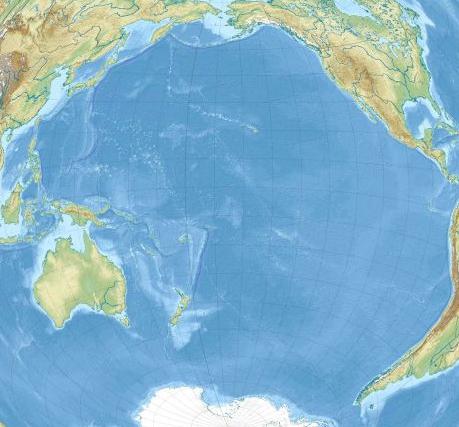

Тихий океан

49,5 % площади Мирового океана и 53 % объема его водных ресурсов занимает самая древняя и загадочная его часть. Тихий океан с входящими морями имеет наибольшую протяженность акватории: с севера на юг – 16 тыс. км, с запада на восток – 19 тыс. км. Большая его часть располагается в южных широтах. Наиболее значительными являются и цифровые выражения количественных характеристик: объем водной массы — 710 млн км 3 , занимаемая площадь – почти 180 млн км 3 . Средняя глубина Тихого океана, по различным оценкам, варьируется от 3900 до 4200 метров. Единственный материк, который не омывается его водами, – Африка. Более 50 государств располагается на его побережье и островах, со всеми частями гидросферы он имеет условные границы и постоянный обмен потоками. Количество остовов, расположенных в Тихом океане, превышает 10 тысяч, они имеют различные размеры и структуру формирования. Более 30 морей входят в его акваторию (с учетом внутренних), их площадь занимает 18 % от всей поверхности, наибольшая часть располагается на западном побережье и омывает Евразию. Наибольшая глубина Тихого океана, как и всего Мирового, — в Марианской впадине. Ее исследование проводится на протяжении вот уже более 100 лет, и чем больше информации о глубоководном карьере поступает, тем больший интерес она вызывает у ученых всего мира. Самая мелкая глубина Тихого океана наблюдается в его прибрежных зонах. Изучены они достаточно хорошо, но, с учетом их постоянного использования в хозяйственной деятельности человека, необходимость в дальнейших научных изысканиях увеличивается.

История освоения

Народности, населявшие побережье Тихого океана на разных материках, много знали об его отдельных частях, но не представляли всей мощи и размера этого водного пространства. Первым европейцем, который увидел небольшой прибрежный залив, был испанец — конкистадор Васко де Бальбоа, который для этого преодолел высокие горные хребты Панамского перешейка. Увиденное он принял за море и назвал его Южным. Именно поэтому открытие Тихого океана и присвоение ему теперешнего наименования является заслугой Магеллана, которому сильно повезло с условиями, в которых он переплывал его южную часть. Данное название совершенно не соответствует истинному характеру этого водного гиганта, но оно прижилось больше, чем все остальные, которые предлагались по мере его изучения. Множество экспедиций пошли по следам Магеллана, Тихий океан манил новых исследователей большим количеством вопросов. Голландцы, англичане, испанцы искали пути сообщения с известными землями и параллельно открывали новые. Интерес для исследователей представляло все: какая наибольшая глубина Тихого океана, скорость и направление перемещения водных масс, соленость, флора и фауна вод и т. д. Более точные сведения удалось собрать ученым в XIX-XX веках, это период становления океанологии как науки. Но первую попытку определить, какова глубина Тихого океана, предпринял Магеллан при помощи конопляного линя. Его постигла неудача — дна достать не удалось. С тех пор прошло много времени, и сегодня результаты промеров океанских глубин можно увидеть на любой карте. Современные ученые пользуются усовершенствованной техникой и могут с большой долей вероятности обозначить, в каком месте глубина Тихого океана максимальная, где расположены места с более низким уровнем, а где лежат отмели.

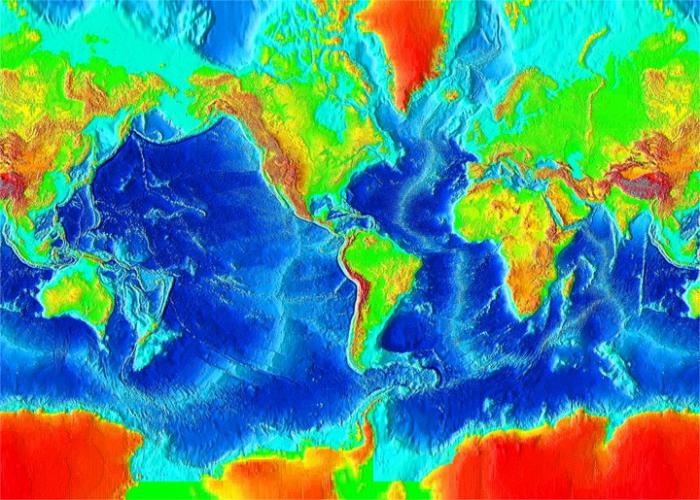

Рельеф дна

Более 58 % поверхности земного шара занимает океаническое ложе. Оно имеет разнообразный рельеф — это большие равнины, высокие гребни и глубокие впадины. В процентном соотношении океаническое ложе можно разделить следующим образом:

- Материковая отмель (глубина от 0 до 200 метров) — 8 %.

- Материковые склоны (от 200 до 2500 метров) — 12 %.

- Океаническое ложе (от 2500 до 6000 метров) — 77 %.

- Максимальные глубины (от 6000 до 11000 метров) — 3 %.

Соотношение достаточно приблизительное, промерено 2/3 океанического дна, и данные различных исследовательских экспедиций могут разниться из-за постоянного движения тектонических плит. Точность измерительных приборов увеличивается с каждым годом, сведения, полученные ранее, корректируются. В любом случае наибольшая глубина Тихого океана, ее минимальное значение и средний показатель зависят от рельефа океанического ложа. Наименьшие глубины, как правило, наблюдаются на территории, прилежащей к материкам — это прибрежная часть Мирового океана. Она может иметь протяженность от 0 до 500 метров, средний показатель варьируется в пределах 68 метров.

Материковая отмель характеризуется небольшим уклоном, т. е. является равнинной, исключение составляют побережья, на которых располагаются горные цепи. В этом случае рельеф достаточно разнообразен, впадины и трещины дна могут достигать глубины 400-500 метров. Минимальная глубина Тихого океана составляет менее 100 метров. Большой риф и его лагуны с теплой прозрачной водой предоставляют уникальную возможность видеть все, что происходит на дне. Материковые склоны также разнятся по углу наклона и протяженности — это зависит от места расположения прибрежного района. Типичная их структура имеет плавный, постепенно понижающийся рельеф или присутствие глубокого каньона. Объяснить данный факт пытались двумя версиями: тектонической и затоплением речных долин. В пользу последнего предположения говорят пробы грунта с их дна, который содержит речную гальку и ил. Данные каньоны достаточно глубоки, за счет их средняя глубина Тихого океана имеет достаточно внушительные значения. Ложе является более равнинной частью рельефа с постоянно глубиной. Трещины, расщелины и впадины на дне Мирового океана — явление частое, и максимальное значение их глубин, как уже упоминалось, наблюдается в Марианской впадине. Рельеф дна каждой местности индивидуален, его модно сопоставить с ландшафтами суши.

Особенности рельефа Тихого океана

Глубина пучин в Северном полушарии и значительной части Южного (а это более 50 % всей площади океанического дна) варьируется в пределах 5000 метров. В северо-западной части океана большое количество впадин и трещин, которые располагаются по краю прибрежной зоны, в области материкового склона. Практически все они совпадают с горными цепями на суше и имеют продолговатую форму. Это характерно для побережья Чили, Мексики и Перу, также к этой группе относится Алеутская северная впадина, Курильская и Камчатская. В Южном полушарии впадина длиной 300 метров располагается вдоль островов Тонга, Кермадек. Чтобы узнать, сколько глубина Тихого океана составляет в среднем, люди использовали различные измерительные инструменты, история развития которых тесно связана с исследовательской работой на водных просторах планеты.

Глубомеры

Лот является наиболее примитивным средством промера глубины. Это трос с грузом на конце. Для измерения морских и океанических глубин данный инструмент не подходит, так как вес спущенного троса будет превышать массу груза. Результаты промера при помощи лота давали искаженную картину или совсем не приносили результатов. Интересный факт: лот Брука фактически изобрел Петр 1. Его идея заключалось в том, что к тросу крепился груз, который при ударе о дно всплывал. Это останавливало процесс опускания лота и давало возможность определить глубину. Более совершенный глубомер работал по такому же принципу. Его особенностью являлась возможность захвата части грунта для дальнейшего исследования. Все эти измерительные приборы имеют существенный недостаток – время промера. Для фиксации значения большой глубины трос необходимо поэтапно опускать в течение нескольких часов, при этом исследовательское судно должно стоять на одном месте. В течение последних 25 лет промеры осуществляются при помощи эхолота, который работает по принципу отражения сигнала. Время работы сократилось до нескольких секунд, при этом на эхограмме можно просмотреть типы грунтов дна и обнаружить затонувшие предметы. Чтобы определить, какая средняя глубина Тихого океана, необходимо сделать большое количество замеров, которые затем суммируются, в результате высчитывается дельта.

История промеров

XIX век является «золотым» для океанографии в целом и Тихого океана в частности. Первые экспедиции Крузенштерна и Лисянского поставили своей целью не только промер глубин, но и определение температур, давления, плотности и солености воды. 1823-1826 гг.: принимая участие в исследовательской работе О. Е. Коцебу, физик Э. Ленц применил созданный им батометр. 1820 год ознаменовался открытием Антарктиды, экспедиция мореплавателей Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева изучала северные моря Тихого океана. В конце XX века (1972-1976 гг.) английское судно «Челленджер» проводило комплексное океанологическое исследование, которое предоставило большую часть используемой до сегодняшнего дня информации. С 1873 года США при помощи военного флота промеряли глубины и фиксировали рельеф дна Тихого океана для прокладки телефонного кабеля. XX век ознаменовался технологическим прорывом всего человечества, что в значительной мере отразилось на работе исследователей Тихого океана, которые задавались массой вопросов. Шведская, британская и датская экспедиции отправились в кругосветное путешествие для изучения самого большого водного пространства нашей планеты. Сколько глубина Тихого океана составляет в максимальном и минимальном значении? Где располагаются эти точки? Какие подводные или поверхностные течения оказывают на них влияние? Вследствие чего они образовались? Изучение дна велось на протяжении длительного времени. С 1949 по 1957 годы экипаж научно-исследовательского корабля «Витязь» нанес на карту тихоокеанского дна множество элементов рельефа, отслеживал его течения. Вахту продолжили другие суда, которые постоянно курсировали в акватории для получения максимально точной и оперативной информации. В 1957 году научные сотрудники судна «Витязь» определили точку, в которой наблюдается самая большая глубина Тихого океана – Марианская впадина. До сегодняшнего дня ее недра тщательно изучаются не только океанологами, но и биологами, для которых тоже нашлось много интересного.

Марианская впадина

Желоб протянулся на 1500 метров вдоль одноименных островов в западной части тихоокеанского побережья. Он выглядит как клин и имеет различную глубину по всей площади. История возникновения связана с тектонической активностью данной части Тихого океана. В этом сегменте Тихоокеанская плита постепенно уходит под Филиппинскую, перемещаясь на 2-3 см в год. В данной точке глубина Тихого океана максимальная, причем и Мирового тоже. Замеры проводятся на протяжении сотни лет, и каждый раз их значения корректируются. Исследование 2011 года дает самый удивительный результат, который, возможно, не является окончательным. Самая глубокая точка Марианского желоба – «Бездна Челленджера»: дно находится на расстоянии в 10 994 м ниже уровня моря. Для ее исследования применялся батискаф, оборудованный камерами и приборами для забора грунта.

Какая глубина у Тихого океана?

Однозначного ответа на данный вопрос нет: рельеф дна настолько сложен и не в полной мере изучен, что каждая названная цифра может быть исправлена в ближайшее время. Средняя глубина Тихого океана составляет 4000 метров, наименьшая – менее 100 метров, знаменитая «Бездна Челленджера» характеризуется внушительными цифрами — почти 11 000 метров! Вдоль материковой части имеется ряд впадин, которые также поражают своими глубинами, например: впадина «Витязь 3» (желоб Тонга, 10 882 метра); «Арго» (9165, Северный Новогебридский желоб); Кейп-Джонсон (Филиппинский желоб, 10 497) и т. д. В Тихом океане находится наибольшее количество самых глубоких точек Мирового океана. Современных океанологов ожидает много интересной работы и удивительных открытий.

Флора и фауна

Примечательным для исследователей является тот факт, что даже на максимальной глубине в 11 000 метров была найдена биологическая активность: крошечные микроорганизмы выживают без света, при этом подвергаясь чудовищному давлению многих тонн воды. Сами просторы Тихого океана являются идеальным местом обитания для многих видов животных и растений. Что подтверждается фактами и конкретными цифрами. Более 50 % биомассы Мирового океана обитает именно в Тихом, разнообразие видов объясняется тем, что огромные водные пространства находятся во всех поясах планеты. Тропические и субтропические широты заселены более густо, но и северные границы не пустуют. Характерной чертой фауны Тихого океана является эндемизм. Здесь находятся ареалы обитания самых древних животных планеты, вымирающих видов (сивуч, калан). Коралловые рифы являются одним из чудес природы, а богатство флоры и фауны привлекает не только массу туристов, но и большое число исследователей. Тихий океан — самый великий и могучий. Задача людей заключается в его изучении и понимании всех протекающих в нем процессов, что поможет сократить степень вреда, наносимого человеком этой уникальной экосистеме.

Источник