Утреннее размышление о божием величестве

УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИИ О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ

Уже прекрасное светило

Простерло блеск свой по земли

И божия дела открыло:

Мой дух, с веселием внемли;

Чудяся ясным толь лучам,

Представь, каков зиждитель сам!

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приближившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада

Как искра пред тобой одна.

О коль пресветлая лампада

Тобою, боже, возжжена

Для наших повседневных дел,

Что ты творить нам повелел!

От мрачной ночи свободились

Поля, бугры, моря и лес

И взору нашему открылись,

Исполненны твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:

Велик зиждитель наш господь!

Светило дневное блистает

Лишь только на поверхность тел;

Но взор твой в бездну проницает,

Не зная никаких предел.

От светлости твоих очей

Лиется радость твари всей.

Творец! покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи

И что угодно пред тобою

Всегда творити научи,

И на твою взирая тварь,

Хвалить тебя, бессмертный царь.

Примечания

Печатается по тексту последнего прижизненного издания (Соч. 1757, стр. 32—33) с указанием в сносках вариантов по Рук. 1751.

Местонахождение рукописи неизвестно.

Впервые напечатано — Соч. 1751, стр. 41—43.

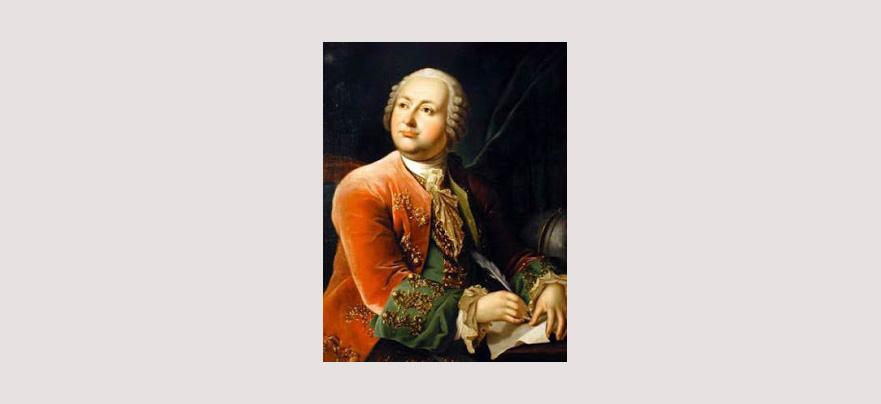

Датируется предположительно 1743 г. по тесной связи с «Вечерним размышлением о божием величестве» (стихотворение 31), которое, по свидетельству самого Ломоносова, написано в 1743 г. (т. III наст. изд., стр. 123; ср. Будилович, II, стр. 10; Акад. изд., т. I, стр. 246 втор. паг.). Так как с мая и до конца 1743 г. Ломоносов находился под стражей, то весьма вероятно, что оба «Размышления» написаны им в период заключения.

Публикуемое стихотворение принадлежит к числу тех поэтических произведений Ломоносова (стихотворения 31, 151, 174, 191 и 254), где он выступает не только как художник слова, но и как естествоиспытатель и мыслитель, утверждающий материальность происходящих в природе явлений и независимость их от человеческого сознания. Еще Гоголем было отмечено, что в описаниях, которые встречаются в таких произведениях Ломоносова, «слышен взгляд скорее ученого натуралиста, нежели поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта» (Н. В. Гоголь, Собрание сочинений в шести томах, т. VI, М., 1953, стр. 144). Ту же мысль развивает и Г. В. Плеханов: «Поэтом несомненным, глубоко чувствующим поэтом, — говорит он о Ломоносове, — он становится тогда, когда смотрит на вселенную не с точки зрения того или другого мифа, а с точки зрения современного ему естествознания, так хорошо ему знакомого». И, как бы поясняя слова Гоголя о «чистосердечной силе восторга», Плеханов добавляет: «Научное представление о космосе располагало душу Ломоносова к живейшему принятию впечатлений, получавшихся им от картин природы» (Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. II. М., 1915, стр. 208 и 209).

Свою оду «Вечернее размышление о божием величестве» Ломоносов в других своих сочинениях называет «одой о северном сиянии» (т. III наст. изд., стр. 123). В соответствии с этим и «Утреннее размышление» должно было бы называться одой о солнце. Нет сомнения, что слова «о божием величестве» введены Ломоносовым в официальные заглавия обеих од главным образом по соображениям цензурным: положенные в основу этих од материалистические представления о вселенной, и в частности о небесных телах, вызывали деятельный отпор со стороны церковных властей. Не приходится отрицать, что в мировоззрении Ломоносова, как и в мировоззрении многих других передовых мыслителей его времени, были черты, близкие к деизму (ср. Берков, стр. 198—202), и что часто повторяемое в обеих одах слово «бог» являлось в устах Ломоносова синонимом слов «природа», «натура», «естество». Образованные читатели той поры отдавали себе в этом отчет и видели в этих одах не «духовные оды», не религиозную лирику, а «аллегории», истинной темой которых были вопросы космологического и астрофизического характера. Именно так толковал, например, эти оды неизвестный нам младший, хорошо начитанный современник Ломоносова, который в дошедшей до нас, но не опубликованной рукописи излагает суть и историю гелиоцентрического учения, касается особенно пугавшего духовную цензуру вопроса о множественности обитаемых миров («о обитаемых небесных корпусах») и пересыпает свой текст обширными выписками из «Вечернего размышления», «Письма о пользе стекла» и «Явления Венеры на Солнце» (ААН, ф. 20, оп. 6, № 35).

В публикуемой оде о солнце Ломоносов выдвигает революционную для его эпохи идею о наличии на солнечной поверхности постоянно происходящих процессов изменения состояния вещества. Применяемые в наши дни новые методы исследования небесных тел полностью подтвердили эту догадку: с точки зрения современной науки, природа фотосферы Солнца представляется именно такой, какой описывает ее в своих стихах Ломоносов.

«Утреннее размышление» быстро приобрело широчайшую известность не только в кругу тогдашнего образованного общества, но и за его пределами: достаточно сказать, что оно, как и «Вечернее размышление», как и ломоносовские переложения псалмов, заняло большое и прочное место в рукописных песенниках, которыми был так богат XVIII век. Это свидетельствует о том, что данные произведения Ломоносова «много, часто, в широкой городской и не только городской среде распевались любителями, твердились ими наизусть, повторялись с голоса, в новых и новых вариантах» (Т. Ливанова. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом, т. I. М., 1952, стр. 59, 481—482).

В год смерти Ломоносова «Утреннее размышление» было напечатано в Париже во французском переводе, а в 1802 г. в Ревеле вышел в свет и немецкий его перевод. Судьба французского перевода замечательна. В 1765 г. ревностный поклонник Ломоносова А. П. Шувалов выпустил в Париже свой прозаический французский перевод «Размышления» в виде приложения к своей, французской же, оде на смерть Ломоносова (Ode sur la mort de Monsieur Lomonosof de l’Académie des Sciences de St. Pétersbourg. [Paris], 1765, стр. 11—13). В следующем, 1766 г. в парижском журнале «Almanach des Muses» («Альманах муз», 1766, стр. 1—3) появился и стихотворный французский перевод под заглавием «Le lever du Soleil» («Восход солнца»), выполненный французским поэтом А. -М. Лемьером, который не указал, однако, имени Ломоносова, ввиду чего стихотворение было принято французскими читателями за оригинальное французское. Двенадцать лет спустя, в 1778 г., было опубликовано в Париже письмо известного французского поэта и критика Ж. -Ф. Лагарпа к Ж. Лакомбу, где было разъяснено, что стихотворение, напечатанное в 1766 г. под именем Лемьера, «является подражанием и что подлинный его автор — покойный г. Ломоносов, о котором здесь не сказано ни слова» (De la Harpe, Œuvres, t. VI, Paris [Де Лагарп, Труды, т. VI, Париж], 1778, стр. 116). В 1782 г. Лемьер переиздал свой перевод, на сей раз с подзаголовком «Вольное подражание русскому поэту», но имени Ломоносова опять не назвал (M. Le Mierre. Pièces fugitives. Париж, 1782, стр. 41—42). Стихотворение было замечено и оценено тогдашними французскими читателями, которые признали его «редким по своему великолепию образцом поэтического творчества» («Литературное наследство», № 29—30, M., 1937, стр. 210), но так как разъяснение Лагарпа иными, очевидно, было не замечено, а другими забыто, то о Ломоносове не вспомнили и на этот раз.

Немецкий перевод принадлежит И. Г. Беллингсгаузену («Journal der älteren und neueren Russischen Literatur» [«Журнал старейшей и новейшей русской литературы»], 1802, I, стр. 29—31).

Горящий вечно Океан. Ломоносов описывает бурные процессы, происходящие на Солнце, о сущности которых в то время можно было только догадываться.

Источник

Утреннее размышление о Божием величестве. Анализ.

Утреннее размышление о Божием величестве

Уже прекрасное светило

Простерло блеск свой по земли,

И Божия дела открыло:

Мой дух, с веселием внемли;

Чудяся ясным толь лучам,

Представь, каков Зиждитель сам!

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приближившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада

Как искра пред Тобой одна.

О коль пресветлая лампада,

Тобою, Боже, возжжена

Для наших повседневных дел,

Что Ты творить нам повелел!

От мрачной ночи свободились

Поля, бугры, моря и лес,

И взору нашему открылись

Исполненны Твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:

Велик Зиждитель наш Господь!

Светило дневное блистает

Лишь только на поверхность тел;

Но взор Твой в бездну проницает,

Не зная никаких предел.

От светлости Твоих очей

Лиется радость твари всей.

Творец! покрытому мне тмою

Простри премудрости лучи

И что угодно пред Тобою

Всегда творити научи

И, на Твою взирая тварь,

Хвалить Тебя, бессмертный Царь.

Анализ «Утреннее размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния»

В XVIII веке духовными одами назывались стихотворные переложения псалмов — лирических текстов молитвенного характера, составляющих одну из книг Библии — Псалтирь. Для русского читателя XVIII в. Псалтирь была особенной книгой: любой грамотный человек знал Псалтирь наизусть, потому что по текстам этой книги учили читать. Поэтому переложения псалмов (стихотворный русский перевод старославянских текстов) как лирический жанр были весьма популярны.

В творчестве выдающегося ученого, мыслителя, поэта М.В. Ломоносова жанр духовной оды получает распространение не только в своей традиционной форме, но и как особый жанр научно-философской лирики. В этих произведениях он выражает веру в науку и человеческий разум, восхищается природой как Божественным творением.

Хотя духовная тематика не была самой распространенной в литературном творчестве Ломоносова, однако целый ряд его поэтических произведений посвящен именно этим вопросам. К жанру духовной оды в творчестве Ломоносова принято относить следующие произведения: «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Утреннее размышление о Божием величестве», а также стихотворные переложения из текстов Священного Писания (фрагменты из книги Иова; переложения псалмов 3,14, 26, 34, 70, 116, 143, 145).

Все духовные оды Ломоносова написаны в промежутке между 1743 и 1751 гг. Ученый-энциклопедист в эти годы интенсивно занимается научными изысканиями. Это время, когда Ломоносов стремится всеми силами способствовать развитию отечественной науки, утверждая свои научные взгляды в Петербургской Академии Наук, где большинство ученых и административных постов тогда занимали ученые из европейских стран, главным образом немцы. Его духовные оды стали философской декларацией писателя-ученого, отстаивающего свой взгляд на устройство мироздания, значение науки и определяющего сферу ее приложения в условиях своего отечества.

Для духовных од Ломоносова характерен широчайший диапазон проблем. Писатель задается разнообразными нравственно-философскими вопросами, размышляет о роли и месте человека и науки в мироздании, о совершенстве природы как Божественного творения. При этом Ломоносов отличается от православных писателей прошлого тем, что он не чуждается «свободного философствования». Будучи глубоко верующим человеком, он отвергает «стеснение сферы науки религией». «Неверно рассуждает математик, — замечает М.В. Ломоносов, — если хочет циркулем измерить Божью волю, но неправ и богослов, если он думает, что на Псалтири можно научиться астрономии и химии».

Известна ломоносовская формула: «Испытание натуры трудно, однако приятно, полезно, свято»1. Святость научного знания в понимании Ломоносова обозначала необходимость всецело посвятить себя науке. Универсализм его дарования проявлялся в нерасчленимости для него науки и литературы, религии и науки.

Две рассматриваемые оригинальные оды Ломоносова не имеют библейского источника, как остальные, они навеяны научными занятиями поэта астрономией и физикой. «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» представляют собой опыты создания научной картины мира поэтическими средствами. В «Вечернем размышлении…» поэт-ученый выдвигает научную гипотезу об электрической природе северного сияния. В «Утреннем размышлении…» рисуется научно достоверная, как ее себе представляли в XVIII в., картина солнечной поверхности:

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

В этих одах появляется образ человека-исследователя, он подобен титану-первооткрывателю, который вопрошает Творца:

Творец, покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи,

И, что угодно пред Тобою,

Всегда творити научи.

Лирический герой этих стихотворений стремится проникнуть в тайны мироздания, познать законы природы:

Но где ж, натура, твой закон?

С полночных стран встает заря!

Не солнце ль ставит там свой трон?

Не льдисты ль мещут огнь моря?

Се хладный пламень нас покрыл!

Се в ночь на землю день вступил!

При этом он говорит о смятении человека перед непознаваемостью законов мироздания:

Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

Вера в человеческий разум, стремление познать «тайны множества миров» сочетаются в этих духовных одах с преклонением перед безграничной созидательной силой Творца, неизмеримое величие которого являет себя в устройстве мира, картинах грандиозной природы, ее могуществе и силе. Это приводит поэта в благоговейный восторг, подобный духовному состоянию автора библейских псалмов, и облекается в насыщенную мощными образами поэтическую картину:

От мрачной ночи свободились

Поля, бугры, моря и лес,

И взору нашему открылись,

Исполнены твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:

«Велик Зиждитель наш Господь!»

В духовных одах Ломоносова выразились не только его важнейшие идеи, но и нашла отражение творческая индивидуальность писателя. Ломоносов во всю мощь своего энциклопедического научного мышления создает грандиозные космические картины, в описании которых сливаются лирические эмоции человеческого восторга перед стройностью божественного творения, а также ощущение неисповедимого божественного Промысла и непознаваемости глубинных связей, конечных причин, лежащих в основе мироздания.

Поэт выражает в этих духовных одах чувство потерянности и религиозный энтузиазм человека, охватывающие его ум при созерцании величественных картин природы. У человека, выросшего среди сурово-величественной природы. Севера и ставшего ее исследователем и певцом, картина первозданной природы вызывает особое отношение:

Сия ужасная громада

Как искра пред Тобой одна!

О, коль пресветлая лампада

Тобою, Боже, возжена,

Для наших повседневных дел,

Что Ты творить нам повелел!

(«Утреннее размышление о Божием величестве»)

Именно этот эмоциональный диссонанс — с одной стороны, восторг, вызванный ощущением божественной гармонии и взаимосвязи всех элементов мироздания, с другой — смятение перед непознаваемостью мира — порождает в духовных одах Ломоносова сложную двойную интонацию. Они являются гимном и элегией одновременно.

Духовные оды Ломоносова по праву признаются наиболее совершенными в художественном отношении поэтическими произведениями писателя. Медная крепость их стиля удивительно гармонирует с грандиозностью рисуемых образов. В дальнейшем не раз русская литература вновь и вновь обращалась к духовным проблемам, создавая высочайшие художественные творения, которые принесли ей мировую славу. В конце XVIII века дело Ломоносова продолжил Державин, а затем в поэзии XIX века натурфилософская поэзия Тютчева наследует традиции ломоносовских духовных од, особенно в создании картин ночного пейзажа.

Конечно, классицизм с его строгим делением на стили и жанры безвозвратно ушел в прошлое, оды, столь популярные среди писателей этого литературного направления, сменились другими стихотворными жанрами. Но сам накал духовного искания, выраженный в возвышенных художественных образах, связанных с библейской первоосновой, не мог исчерпать себя. В русской литературе он отразился в той ее пророческой ветви, которая дала нам незабываемых «Пророков» Пушкина и Лермонтова, навсегда связавших воедино в русской литературе имя Поэта с высокой миссией Пророка.

Источник