- Государственная граница Азербайджана

- Содержание

- Сухопутные границы

- С Грузией

- С Россией

- С Арменией

- С Турцией

- С Ираном

- Морские границы

- Охрана морских границ

- Примечания

- Смотреть что такое «Государственная граница Азербайджана» в других словарях:

- История становления государственной границы на Каспии

- История становления государственной границы на Каспии

Государственная граница Азербайджана

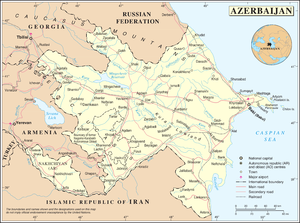

Государственная граница Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhədi ) — линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая рубежи государственной территории (суши и водной территории, недр, морского и воздушного пространства) Азербайджанской Республики. Государственная граница Азербайджанской Республики является территориальным пределом государственного суверенитета Азербайджанской Республики [1] .

Общая протяжённость государственной границы Азербайджана составляет 3370,4 километров. Охраной государственной границы республики с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, а также морской границы занимается Государственная пограничная служба. Охраной государственной границы с Арменией — Сухопутные войска Национальной армии Азербайджана.

Содержание

Сухопутные границы

По суше территория Азербайджанской Республики граничит с 5 государствами. Общая протяжённость сухопутно границы составляет 2657,4 километра: 390,3 км с Российской Федерацией, 480 км с Грузией, 1007,1 км с Арменией, 15 км с Турцией, и 765 км с Ираном [2] .

Следует отметить, что В 1988 году начался армяно-азербайджанский конфликт, после распада СССР переросший в Карабахскую войну. В результате боевых действий в 1992—1993 годах вооружённые силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики при поддержке вооружённых сил Армении установили контроль над территорией бывшей НКАО и прилегающими районами Азербайджана, что было квалифицировано Советом безопасности ООН как оккупация [3] [4] [5] [6] . Впоследствии эти территории были включены в состав НКР.

| Государства (порядок против часовой стрелки) | Длина границы (км) |

|---|---|

| Россия | 390,3 |

| Грузия | 480 |

| Армения | 1007,1 |

| Турция | 15 |

| Иран | 765 |

С Грузией

Государственная граница между Азербайджаном и Грузией составляет 480 км. С Грузией граничат Казахский, Акстафинский, Таузский, Самухский, Кахский, Закатальский и Белоканский районы Азербайджана. На границе расположена крайняя северная точка Азербайджана.

С 1996 года ведутся работы по делимитации границы. К 2011 году согласовано 300 км границы [7] .

Некоторые отрезки грузино-азербайджанской границы остаются спорными. Так, по участку в районе монастырского комплекса «Давид Гареджи» ещё нет согласия. Грузинская сторона утверждает, что исторический памятник находится на территории Грузии, Азербайджан же оспаривает эту территорию. Государственная граница между Азербайджаном и Грузией фактически делит монастырь на две части.

Также есть проблема на отрезке границы, где еще в 70-х годах река Алазани сменила русло [7] .

С Россией

Автомобильное, железнодорожное и пешеходное сообщение между Россией и Азербайджаном осуществляется через несколько контрольно-пропускных пунктов. Граница разделяется на три участка — горный, предгорный (проходит по реке Самур) и низинный (дельта реки Самур в Прикаспийской низменности). Остро стоит вопрос раздела вод реки Самур, интенсивно используемых для орошения. Характерная особенность границы — наличие двух российских эксклавов Храх-Уба и Урьян-Уба, населённых этническими лезгинами и окружённых территорией Азербайджана.

Граница установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу, согласно статье 7, в день обмена ратификационными грамотами (18 июля 2011 года [8] ).

С Арменией

В связи с Карабахским конфликтом граница между Арменией и Азербайджаном закрыта, поскольку при поддержке вооружённых сил Армении над территорией бывшей НКАО и прилегающими районами Азербайджана был установлен контроль вооружённых сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, что было квалифицировано Советом безопасности ООН как оккупация. Азербайджан считает Армению страной-оккупантом.

Граница с Арменией состоит из двух частей:. Основная часть границы расположена к востоку от Армении. Она начинается на севере с точки пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии (юго-западный склон горы Бабакяр (700,8 м) [9] ) и заканчивается на юге со второй точкой пересечения границ Армении, Азербайджана и Ирана (расположен на реке Аракс (38°52’06» с.ш. 46°32’05» в.д.)). С Арменией здесь граничат Казахский, Акстафинский, Таузский, Кедабекский, Дашкесанский, Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский и Зангеланский районы Азербайджана. Территории четырёх последних полностью контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Вторая часть границы расположена к югу от Армении и отделяет азербайджанский эксклав Нахичеванскую Автономную Республику от остальной части страны. Со этой стороны с Арменией граничат Садаракский, Шарурский, Кенгерлинский, Бабекский, Шахбузский, Джульфинский и Ордубадский районы Азербайджана.

До Карабахской войны внутри территории Армении были расположены азербайджанские анклавы Бархударлы, Верхняя Аскипара [10] и Кярки, перешедшие после войны под контроль Армении, тогда как армянский эксклав Арцвашен перешёл под контроль Азербайджана.

Отношения сторон до сих пор остаются напряжёнными, неоднократно сообщают о нарушении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении. Так, минобороны Армении заявило, что 5 октября 2011 года в результате обстрела боевых точек близ села Чинар Тавушской области получили огнестрельные ранения армянские военнослужащие. В свою очередь минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения ВС Армении 5-6 октября подвергли обстрелу расположения азербайджанской армии в селе Агдам Таузского района и близ села Гызылоба Тертерского района [11] .

С Турцией

Азербайджано-турецкая граница, протяжённость которой всего лишь 15 км проходит вдоль реки Аракс и расположена на северо-западе Нахичеванской Автономной Республики, отделённой от остальной части страны Арменией. С Турцией граничит только Садаракский район Азербайджана. На границе расположена крайняя западная точка Азербайджана.

С Ираном

На границе расположена крайняя южная точка Азербайджана.

Морские границы

По Каспийскому морю Азербайджан граничит с Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Протяженность морской границы составляет 713 километров [2] .

Охрана морских границ

Охраной морских границ Азербайджана, наряду с морской нефтегазовой структурой, беспрерывно 24 часа в сутки занимается Береговая охрана Государственной пограничной службой (ГПС) республики. В 2011 году ГПС начала осуществлять прием в Академию на морские специальности. У ГПС есть отношения на высоком уровне с соответствующими структурами прикаспийских стран. Тесные отношения развиваются со структурами России, Казахстана и Туркменистана [12] .

Сегодня для охраны морских границ Азербайджана применяются разногабаритные корабли, скоростные катера, современные радиолокационные системы и прочее оборудование.

Помимо этого осуществляется закупка новых судов и катеров. Наряду с этим сдаётся в эксплуатацию дивизион северных катеров. Также проводятся морские учения по береговой охране [12] .

Примечания

- ↑ Закон Азербайджанской Республики о государственной границе Азербайджанской Республики. Глава I. Общие положения. Статья 1.

- ↑ 12 Азербайджан на сайтеОБСЕ

- ↑Резолюция СБ ООН № 822 от 30 апреля 1993 года (рус.) (30 апреля 1993 года). Архивировано из первоисточника 2 февраля 2012.

- ↑Резолюция СБ ООН № 853 от 29 июля 1993 года (рус.) (29 июля 1993 года). Архивировано из первоисточника 2 февраля 2012.

- ↑Резолюция СБ ООН № 874 14 октября 1993 года (рус.) (14 октября 1993 года). Архивировано из первоисточника 2 февраля 2012.

- ↑Резолюция СБ ООН № 884 от 12 ноября 1993 года (рус.) (12 ноября 1993 года). Архивировано из первоисточника 2 февраля 2012.

- ↑ 12Грузия и Азербайджан согласовали 300 км границы

- ↑Министры иностранных дел России и Азербайджана обменялись грамотами о госграницеРосбалт

- ↑Советская карта K-38-103

- ↑АРМЕНИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН: ЭТО УЖЕ ПРОСТО ВОЙНА (рус.) , Журнал «Власть» (20.08.1990).

- ↑Минобороны Азербайджана и Армении заявляют о перестрелке и жертвах на границе

- ↑ 12Интервью с начальником Государственной пограничной службы, генерал-лейтенантом Эльчином Гулиевым

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Государственная граница Азербайджана» в других словарях:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ — элемент государственного суверенитета, представляющий собой часть территории Земли, на которую распространяется суверенитет государства. Территория есть атрибут государственности, сущностный признак всякого государства. В пределах своей… … Энциклопедический словарь «Конституционное право России»

Азербайджанская Государственная железная дорога — Азербайджанская Госудаственная железная дорога азерб. Azәrbaycan Dövlət Dәmir Yolu Полное название: Азербайджанская государственная железная дорога азерб. Azәrbaycan Dövlәt Dәmir Yolu Годы работы … Википедия

История почты и почтовых марок Азербайджана — Азербайджанская Республика азерб … Википедия

Почтовые марки Азербайджана — «Филателистическая» карта Азербайджана (с 1919 года) &# … Википедия

География Азербайджана — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия

Почтовые марки и история почты Азербайджана — «Филателистическая» карта Азербайджана (с 1919 года) Территория Азербайджанской ССР (АзССР) и современного Азербайджана … Википедия

Внешняя политика Азербайджана — В этой статье отсутствует вступление. Пожалуйста, допишите вводную секцию, кратко раскрывающую тему статьи … Википедия

Астара (река) — У этого термина существуют и другие значения, см. Астара. Астара Характеристика Длина 32 км Бассейн Каспийского моря Водоток Исток Талышские горы Устье Каспийское море … Википедия

Армения — У этого термина существуют и другие значения, см. Армения (значения). Республика Армения Հայաստանի Հանրապետություն … Википедия

Европа — (Europe) Европа – это плотнонаселенная высокоурбанизированная часть света названная в честь мифологической богини, образующая вместе с Азией континент Евразия и имеющая площадь около 10,5 миллионов км² (примерно 2 % от общей площади Земли) и … Энциклопедия инвестора

Источник

История становления государственной границы на Каспии

История становления государственной границы на Каспии

Адъюнкт МВИ ФПС России ст. лейтенант

После распада СССР на его территории возникло 15 самостоятельных государств, в том числе и Россия, которая имеет статус государства-продолжателя СССР (Россия не была принята в ООН как другие постсоветские республики, а заняла там место СССР)[1]. Это, прежде всего, означает, что ей как правопреемнице переходят все права и обязанности как участницы международных отношений, а также все нерешенные проблемы, в том числе и территориальные споры. Наряду с территориальными претензиями, «доставшимися» от СССР, в настоящее время возникла необходимость разрешать вопросы, связанные с прохождением линий государственных границ между бывшими союзными республиками. Крупные территориальные вопросы поднимаются в связи с ситуацией на Каспии, особенно остро эта проблема проявилась после подписания Азербайджаном контракта с ведущими мировыми нефтяными компаниями о разработке запасов нефти континентального шельфа Каспийского моря.

Уникальность данного вопроса заключается, прежде всего, в том, что до распада СССР на Каспийском море государственной границы, в общепринятом понимании, линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства)[2], не существовало. С утверждением России на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии статус Каспия стал определяться двумя прикаспийскими странами — Россией и Персией. Впервые отношения между Российской Империей и Персией были оформлены в Гюлистанском мирном договоре 1813 г. и заменившим его Туркманчайском мирном договоре 1828 г., которые подтвердили свободу плавания торговых судов и установившие исключительное право России иметь военный флот. Кроме этого, ст. 11 Туркманчайского мирного договора 1828 г. границей между Российской империей и Персией была определена черта, проходящая, в частности, по правому берегу «Восточной реки Одинабазара до ее верховья, а отселе до вершины Джиконрских высот, так, что все воды, текущие с сих высот к Каспийскому морю, будут принадлежать России, а все воды, изливающиеся на сторону Персии, будут принадлежать Персии. Поскольку же здесь граница между обоими государствами определяется вершиною гор, то положено, что покатость их к Каспийскому морю должна принадлежать России, а противоположная покатость имеет принадлежность Персии»[3].

Преобладающие права России на все Каспийское море подтверждаются Особым актом, заключенным между Россией и Персией 1828 г., Конвенцией о разграничении к востоку от Каспийского моря 1881 г.[4]

Следует напомнить, что сухопутные границы к западу и востоку от Каспия были проведены еще в конце XIХ века. Так, в ст.1 Конвенции о разграничение к востоку от Каспийского моря от 9 декабря 1881 года говорится: «Границей между владениями Российской империи и Персии к востоку от Каспийского моря постановляется следующая черта. Начиная от залива Гасан-Кули до Чата, границею служит течение реки Атрека»[5].

Затем, вследствие передачи Персии Аббас-Абадского участка, ст. III Конвенции об обмене территории Фирузе на Хиссар и Аббас Абад и о пограничной линии от Баба Дурмаз до Теджена от 01.01.01 г. установила границу этого района «по руслу реки Аракса от Шерура до Едибулукского брода и далее, как постановлено в упомянутой статье»[6].

До заключения советско-иранского Договора 1921 г. вопрос о делимитации Каспийского моря не мог возникнуть по той простой причине, что оно находилось полностью во владении России. Договором между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией 1921 г. стороны обязались признавать и соблюдать границу между Россией и Персией в том виде и начертании, как она была установлена в 1881 г. (далее – Договор 1921 г.). То есть Договор 1921 г. никоим образом не отменяет, а наоборот, подтверждает границы, установленные вышеуказанными договорами, за исключениями, прямо в нем предусмотренными (ст. 3). Заложенный в этой статье подход нашел дальнейшее выражение в ноте Заместителя Народного комиссара по иностранным делам СССР на имя Министра иностранных дел Ирана от 1 октября 1927 г., в которой предлагалось признать Каспийское море исключительно советско-персидским. Эта идея была воплощена в заключенной в Тегеране 27 октября 1931 г. Конвенции между СССР и Персией о поселении, торговле и мореплавании. Конвенция четко установила, что «на всем протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие СССР и Персии» (ст. 16)[7].

Согласно статье 3 Договора 1921 года сопредельным государствам разрешалось учреждать специальные комиссии «. для окончательного регулирования вопроса о пользовании пограничными водами и для разрешения всех вообще спорных пограничных и территориальных дел. «[8]

Предусмотренные Договором 1921 года смешанные комиссии неоднократно создавались для решения советско-иранских пограничных вопросов по демаркации и редемаркации. Но большинство смешанных комиссий, созданных с 1921 года по 1954 год, по мнению А. Довлятшахи, успеха не имели из-за наличия больших противоречий и недоразумений[9].

Оба указанные договора исходили из однородности и единства статуса всего морского пространства Каспия. По соглашению сторон в водах, омывающих ее берега, до пределов десяти морских миль была установлена лишь особая рыболовная зона, в которой каждая из договаривающихся сторон сохраняла за своим собственным флагом рыболовство.

Этот статус и его элементы были подтверждены Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном 1940 г. Им, в частности, подтверждалось, что в соответствии с принципами, установленными Договором 1921 г., на всем протяжении Каспийского моря «могут находиться только суда, принадлежащие «СССР и Ирану, а также гражданам, торговым и транспортным организациям, плавающим под флагами этих стран» (ст. 13)[10]. Договор 1940 г. представляет интерес и подтверждением степени интеграции в совместном использовании Каспия даже в таком традиционном виде деятельности, как судоходство. В нем устанавливалось, что торговые суда, плавающие в Каспийском море под флагом одной из Договаривающихся сторон, будут фрахтоваться в портах другой стороны при входе, во время пребывания в них и при выходе из них на основаниях, равных во всех отношениях с национальными судами (ст. 12).

При этом интересно мнение который отмечает, что «анализ вышеперечисленных международных договоров свидетельствует, что Каспийское море — морское пространство общего пользования, имеет международно-правовой статус закрытого внутриконтинентального моря и учитывает его физико-географические особенности как водоема, не имеющего естественных связей с Мировым океаном, и не обусловлен его определением как моря или международного озера»[11].

Однако представляется, что формулировка, данная в пункте первом не точна и противоречива. Ввиду того, что для определения линии прохождения государственной границы на Каспийском море прикаспийские государства не использовали ни один из методов разграничения водных пространств, применяемых в международной практике. Это прежде всего говорит о том, что ни одна из сторон договоров не настаивала на определении Каспия как моря или озера. останавливается на данной особенности, но вместе с тем говорит о Каспии как о морском пространстве, что и является противоречием. Целесообразнее будет определять его, как водное пространство с особым статусом.

В целях охраны государственной границы в советское время предпринимались односторонние попытки установления в неофициальном («внутреннем») порядке «условной» линии де-факто. Эти попытки не были подкреплены ни решением правительства СССР, ни тем более международным соглашением с Ираном.

Вопрос о делимитации Каспия приобрел для СССР особенно насущное значение после того, как Иран в 1953 году не пожелал продлить срока действия советско-иранской концессии, занимавшейся эксплуатацией рыбных ресурсов южного иранского побережья Каспия на основе Соглашения 1927 года.

Деятельность смешанной комиссии, созданной в 1954 году под названием «Комиссия Сиях-Лаврентъева», принесла положительный результат и привела к заключению 14 мая 1957 года советско-иранского Договора между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Шахиншахским Правительством Ирана о режиме советско-иранской границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов[12]. Данная комиссия фактически признала условную границу (т. е. границу де-факто) по линии Астара-Гасан-Кули, но не смогла включить положение об этом в указанный договор. В этой связи справедливо заключение Я. Броунли, что «границы, являющиеся границами де-факто ввиду отсутствия демаркации или наличия неразрешенного территориального спора, для некоторых целей могут все же считаться юридическим пределом суверенитета. «[13] В данном договоре вопрос о разграничении Каспийского моря и установлении на нем каких-либо «границ» не возникал. Данный договор описывает прохождение только сухопутной и речной границ между СССР и Ираном и свидетельствует о том, что ни границ территориального моря, ни «озерных» границ на Каспийском море не существует и что Каспийское море СССР и Ираном рассматривалось как водоем со своим собственным правовым статусом. Этот факт, на наш взгляд, служит дополнительным подтверждением того, что юридически территориальных вод и, соответственно, морских границ на Каспии не существовало.

Закрепленное в Конституции Азербайджана положение[14] о том, что пределами их национального сектора на Каспийском море является линия разделов, проведенного в 1970 г. Министерством нефтедобывающей промышленности СССР, которая якобы являлась административно-территориальной границей между республиками в составе СССР, юридически не состоятельна.

Действительно, в 1970 г. Миннефтедобпром СССР внутриведомственным актом, которым распределялись обязанности его предприятий, находившихся в союзных республиках, поделило дно «советской» части Каспийского моря на сектора между союзными республиками, взяв за основу срединную линию. Кроме этого, в 1991 г. постановлением Совмина Азербайджанской ССР и Миннефтегазапрома СССР было дано определение Азербайджанской ССР как собственника добытой в его секторе нефти, а также уточнена граница этого сектора с Туркменской ССР[15].

Однако по своему правовому статусу линии, проведенные Миннефтедобпромом СССР, не были административно-териториальными границами между республиками в составе СССР. Эти линии не имели никакого отношения к «срединной линии», или «линии равного отстояния», в их международно-правовом понимании, поскольку решали совсем иную задачу — распределить промысловые районы между предприятиями Миннефтедобпрома СССР исходя из имевшихся в республиках мощностей. Так как в советский период морская добыча нефти на Каспийском море была начата у азербайджанского побережья на базе уже имевшейся здесь нефтедобывающей инфраструктуры, Миннефтедобпром СССР, распределяя морские месторождения между своими предприятиями, находившимися в Прикаспийских республиках, большую часть отвело тем, которые действовали в Баку[16].

Согласно законодательству СССР ни Миннефтедобпром СССР, ни любое другое союзное министерство полномочиями по установлению административно-территориальных границ между союзными республиками не обладало. Кроме того, в соответствии со ст. 73, 76 Конституции СССР территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могли изменяться только по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежало утверждению Союзом ССР[17].

Все это свидетельствует о том, что на момент распада СССР для установления государственной границы не существовало нормативно-правовой базы, в соответствии с которой могла бы быть произведена делимитация на Каспийском море.

9 декабря 1991 г. тремя представителями славянских республик был юридически закреплен факт прекращения существования СССР как единого государства. В результате было образовано аморфное СНГ, которое уже 26 декабря того же года включило в себя 11 бывших союзных республик, за исключением стран Балтики и Грузии.

Это обстоятельство породило целую плеяду территориальных проблем для вновь созданных государств. В числе наиважнейших нужно особо подчеркнуть пограничные споры и проблему установления собственно государственной границы.

За период с 1992 г. по настоящее время между Прикаспийскими государствами на различных уровнях проведено множество конференций, саммитов, рабочих встреч по вопросам Каспийского моря и принято множество решений[18]. Существенных практических результатов указанные встречи не принесли. Причиной является отсутствие единых взглядов на решение этой проблемы у стран участниц переговоров.

Противниками существовавшего статуса Каспийского моря с теми или иными нюансами выступали три новых государства: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Наиболее жесткую позицию занимал Азербайджан — инициатор раздела моря на пять частей[19].

Кратко рассмотрим точки зрения стран-участниц переговоров.

Азербайджан начиная с 1991 года приступает к изучению Каспийского дна. А уже в 1993 впервые проявилась его позиция в порядке установления границ на Каспии – делимитация на сектора. На международной конференции, проводимой 11-12 октября 1994 года в Москве, азербайджанской делегацией на рассмотрение был предложен проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Согласно ст. 3 проекта конвенции, «Каспийское море (пограничное озеро) разделялось на суверенные секторы, являющиеся неотъемлемой частью территории соответствующих прикаспийских государств»[20].

Четкие предписания содержались и по отношению к делимитации границ в Каспийском море. По мнению авторов проекта, государственная граница между прикаспийскими государствами должна была проходить по срединной линии, равноудаленной от этих берегов, а при наличии островов — от условной линии, соединяющей обращенные к срединной линии берега этих островов. Кроме того, предлагалось установить государственную границу на водах между сопредельными прикаспийскими государствами по условной линии, являющейся естественным продолжением сухопутной границы перпендикулярной к срединной линии акватории.

Проект конвенции предлагал установить также внешнюю границу сектора акватории Исламской Республики Иран, которая по смыслу проекта могла быть установлена по прямой линии, соединяющей сухопутные южные госграницы Азербайджана и Туркменистана. Представляется, что именно эти положения предопределили судьбу проекта, и он не был принят в качестве рабочего документа к обсуждению.

Оставаясь верным своей позиции Азербайджанское законодательство включило в содержание Конституции страны 1995 г. ст. 11 (п. 2), констатирующую озерно-секториальный вариант статуса Каспийского моря. В соответствии с этим положением и дно, и водная толща, и воздушное пространство в пределах азербайджанского сектора Каспия были признаны собственностью Азербайджанской Республики[21].

Отстаивание Азербайджаном своей точки зрения принес положительный результат. Сначала по мнению замминистра иностранных дел Азербайджана X. Халафова, стороны стали больше признавать «секторальную и разделительную эксплуатацию Каспийского моря»[22]. Впоследствии секторальный способ лег в основу заключенных двухсторонних договоров между РФ и Казахстаном, РФ и Азербайджаном о разграничении дна. На данный момент Азербайджан допускает комбинацию подходов в отношении использования водной поверхности, биоресурсов и минеральных ресурсов, в то же время твердо отстаивает принцип деления дна и недр Каспия.

Казахстан с одной стороны соглашался со статусом, установленным договорами 1921 и 1940 гг., но с другой справедливо указывал на их несоответствие современным реалиям, а также утверждал, что эти договоры не отвечают и не могут служить правовыми документами, регулирующими отношения прибрежных государств по Каспийскому морю в полном объеме и на взаимовыгодной основе.

В подтверждение этой позиции в письме Министра иностранных дел Казахстана от 01.01.01 г. на имя Генерального секретаря ООН указывались следующие три «причины»:

a) Сторонами в вышеназванных Договорах были государства РСФСР и СССР, которые уже не существуют как субъекты международного права. Поэтому статус Каспийского моря необходимо определить и закрепить в новом договоре между прикаспийскими государствами;

б) упомянутые Договоры не содержали никакой ссылки на границы между нынешними союзными республиками по Каспийскому морю, поскольку по советским законам вопросы пограничного режима были исключительно в федеральной юрисдикции.

Вследствие этого не существовали границы между союзными республиками на Каспийском море, так как часть моря, принадлежавшая бывшему СССР, была федеральной, а республики, среди которых была и Россия, не обладали компетенцией рассматривать вопросы разграничения Каспийского моря;

в) указанные Договоры регулируют лишь вопросы торгового мореплавания и рыболовства, но не определяют правовой статус Каспия в полном объеме, в том числе вопросы эксплуатации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, потому что юридическое толкование терминов: «континентальный шельф» впервые было дано в Женевской Конвенции о континентальном шельфе 1958 года, «исключительная экономическая зона» — в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года[23].

Исходя из этого, Казахстан «занимает позицию, основанную на том, чтобы распространить на Каспийское море отдельные положения Конвенции Организации Объединенных наций по морскому праву 1982 года, используя их с учетом особенностей Каспия».

Дно и ресурсы дна предлагается делимитировать между всеми каспийскими государствами по срединной линии, «как это принято в мировой практике, и в соответствии с существующей международной методикой». Разведку и освоение минеральных ресурсов в своей экономической зоне каждое каспийское государство должно осуществлять самостоятельно[24].

Казахстан выступает за раздел дна Каспия, ибо хочет сохранить исключительное право разработки его ресурсов и за общую толщу вод как способ поддержания сотрудничества в области судоходства, рыболовства и восстановления биоресурсов[25].

Туркменистан «молча» следил за всеми процессами в регионе и не выступал с какой-либо конкретной позицией. Хотя в этот период в Туркменистане был принят закон о госгранице 1993 года, который выделил двенадцатимильную территориальную зону моря Каспия. Тем самым де-факто Туркменистан стал рассматривать Каспий как море. Правда, в дальнейших переговорах он отказался от этого подхода. Что касается самой модели разграничения зон юрисдикции, то Туркменистан считает, что здесь могут иметь место как принцип секториального деления моря, так и принцип кондоминиума с зоной прибрежных территориальных вод, разграничением морского дна и общим пользованием серединной частью водной поверхности. Главное — проблема политического решения международно-правового статуса Каспийского моря[26].

Иран как одно из государств, установивших существующий статус Каспийского моря, до последнего времени выступал за его сохранение и настаивал на своем праве осуществлять на нем все виды морепользования, включая рыболовство, разведку и добычу нефти и т. д. На протяжении десятилетия Иран имел два варианта позиции по правовому статусу Каспийского моря. Основной, «идеальный», вариант — кондоминиум — совместное владение морем и его ресурсами, осуществляемое всеми Прикаспийскими государствами (это, по сути, прежняя российская позиция). Второй вариант — полный раздел Каспия на национальные сектора. Он должен быть осуществлен на основе принципа «делить поровну», при этом каждое из пяти Прикаспийских государств получит по 20% . Кроме этого, Иран допускает возможность деления спорных точек 50 на 50%, но в рамках 20% сектора[27].

«За двадцатипроцентную зону сегодня выступает только Иран. Но сам факт, что в Тегеране соглашаются с принципом средней линии и раздела спорных точек в соотношении 50 на 50, уже говорит о понимании возможности решения, подобного очерченному нами. Иран ставит задачу равного деления Каспия»[28].

По существу, Иран продолжает выказывать свой «нрав» в отношении решения статуса Каспия: если не нам, то никому. Он знает, что в случае секториальной делимитации может получить всего лишь 14%-ную долю Каспия, тем более, что в недрах его части нет нефти в желанном объеме.

Позиция Ирана идет явно вразрез с интересами России, тем самым ставится под удар процесс определения международно-правового статуса Каспийского моря и вместе с этим процесс его делимитации.

На сегодняшний день сохраняется неизменность курса Ирана ранее высказанным позициям относительно статута Каспия.

Россия. Насколько национальные интересы России в Каспии однозначны, настолько ее поведение по защите своих законных интересов неоднозначно и трудно объяснимо.

В свете общенациональных государственных интересов России было бы естественно ожидать, что она будет отстаивать существующий статус Каспия, допуская возможность его изменения только в установленном международным правом порядке.

Официальная позиция России в отношении Каспийского моря впервые была выражена в письме МИД России посольству Великобритании в Москве от 01.01.01 г., в котором подчеркивалось, что разделения Каспийского моря на сектора не существует. В нем также подчеркнуто, что любые шаги какого-либо Прикаспийского государства, направленные на создание преимуществ в отношении бассейна или ресурсов Каспийского моря, противоречат интересам других Прикаспийских государств и не могут быть признаны. Поэтому любые односторонние действия в отношении Каспийского моря лишены юридического основания со всеми вытекающими из этого последствиями[29].

В дальнейшем Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, вовлекая Россию в поиск «компромисса», шаг за шагом добивались ее согласия на раздел Каспийского моря без решения вопроса изменения его статуса. Так, представитель МИД России на переговорах по Каспийскому морю в своем выступлении на XXXVIII ежегодном собрании Российской ассоциации международного права озвучила позицию МИД России по Каспийскому морю: сначала создать правовой механизм использования Каспия, а затем вести речь о статусе[30].

В 1996 г. Россией было выдвинуто предложение об установлении на Каспийском море национальной зоны ресурсной юрисдикции в пределах от 10 до 45 миль при сохранении центральной части моря в общем пользовании[31].

В 1998 г. Россия выступила инициатором возобновления работы рабочих групп, обсуждающих статус Каспия, и созвала 16-17 декабря в Москве конференцию. В принятой декларации почти все прибрежные государства (Иран — вынужденно) пришли к консенсусу в вопросе разделения этого водного бассейна на секторы, т. е. наконец-то четко обозначили свои позиции. По этому случаю в итоговое коммюнике было включено положение, согласно которому прикаспийские государства сумели договориться о необходимости полного раздела Каспия[32].

В 1999 г. официальная позиция России сводилась к следующему — найти консенсус при условии справедливого раздела углеводородных ресурсов Каспия и сохранения в общем пользовании водного пространства, включая обеспечение свободы судоходства, согласованных норм рыболовства и защиты окружающей среды[33].

В 2000 г. новую позицию России по Каспийскому морю озвучил : «Делить надо только дно Каспия, и границы эти будут не государственными границами, а границами недропользования. Сама же толща морская остается общей»[34].

В последующем эта позиция нашла закрепление в Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве на Каспийском море от 9 октября 2000 г., а также в Совместном заявлении Российской Федерации и Азербайджанской Республики о принципах сотрудничества на Каспийском море от 9 января 2001 г.:[35] «в основу консенсусного решения о новом правовом статусе Каспийского моря в качестве одного из его важнейших компонентов целесообразно положить компромиссное предложение о разграничении дна моря между сопредельными и противолежащими государствами по срединной линии, модифицированной по договоренности Сторон, в целях осуществления ими суверенных прав на недропользование при сохранении в общем пользовании водного пространства для обеспечения свободы судоходства, согласованных норм рыболовства и защиты окружающей среды. При этом использование месторождений, через которые пройдет согласованная разграничительная линия, может быть предметом отдельных договоренностей между соответствующими прикаспийскими странами»[36]. В августе 2001 года после встречи президентов Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана Президент Назарбаев заявил, что они «достигли принципиальной договоренности о разделе моря по срединной линии, которая должна пройти по дну Каспия». При этом он не исключил возможность рассмотреть предложение Туркменистана о введении 12-мильной пограничной зоны[37].

На данный момент, в принципе нет юридических препятствий для раздвоения статуса Каспия — раздела его дна в качестве шельфов прибрежных государств с сохранением водной толщи и ее ресурсов в общем пользовании в качестве общего достояния прибрежных государств или в статусе моря, открытого для прикаспийских стран. Вместе с тем, следует отметить, что вся история развития международного морского права говорит о том, что такая дифференциация международно-правовых статусов морских пространств достигалась только путем согласования противоположных тенденций на основе «пакетного» подхода: на Первой Конференции ООН по морскому праву были одновременно приняты конвенции о континентальном шельфе, о территориальном море и об открытом море. В еще большей мере идея пакета была воплощена в Конвенции ООН по морскому праву, принятой Третьей Конференцией ООН по морскому праву в 1982 г.

Необходимость пакетного подхода с особой силой проявляется при решении вопросов Каспия — раздвоении статусов дна и толщи воды и установлении нового порядка морепользования в условиях внутриконтинентального моря. Проблема раздела дна Каспия юридически связана с необходимостью изменения существующего статуса Каспия как общего достояния прикаспийских государств, как пространства общего пользования, что предполагает согласие всех прибрежных государств. Учитывая взаимосвязь проблем Каспия и наличие диаметрально противоположных подходов к их решению, нет альтернативы пакетному урегулированию — выработке и принятию всеобъемлющей конвенции, определяющей статус всех частей Каспия и регулирующей все виды морепользования.

Пакетный подход должен охватывать не только вопросы, вынесенные за скобки после раздела дна (рыболовство, судоходство, сохранение морской среды и пр.), но и сам статус Каспия, включая дно и покрывающую толщу. Поддерживая позицию МИД России о пакетном подходе к решению этих вопросов в единой конвенции, нельзя не отметить с сожалением, что он сам исключил из пакета его существенный элемент — вопрос о статусе дна как составной части вопроса о статусе Каспия, и тем самым ограничил, а то и лишил себя и других противников раздела возможности взаимных уступок — того, что в западной дипломатической литературе называют bargaining position.

Компромисс с раздвоением статуса дна и покрывающих вод, возможно, имел бы смысл, если бы однозначно исключалась возможность изменения статуса покрывающих вод как пространства общего пользования и если бы сторонами такого соглашения были бы все прикаспийские государства. Иначе говоря, если бы все пять участников этого гипотетического соглашения четко и однозначно оговорили, что без консенсуса прикаспийских государств изменение статуса покрывающих вод в будущем не будет возможно.

Международное право не знает разграничения суверенитета государства на морское дно со статусом покрывающих вод как открытого моря. Причина очевидна: территориальный суверенитет на дне поглотил бы статус покрывающих вод как открытого моря. Если дно Каспия будет делиться не как зона функциональной юрисдикции, т. е. как континентальный шельф по международному морскому праву, тогда будет невозможно сохранить покрывающую толщу воды как общее достояние прибрежных стран или как море, открытое для них. Тогда в этом вопросе возьмет верх подход к Каспию как озеру, подлежащему разделу на части внутренних вод, входящих в состав государственной территории прибрежных государств.

Участники Соглашения Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 г., «принимая во внимание достигнутые двусторонние договоренности по вопросу статуса Каспийского моря», а конкретно о «сохранении в общем пользовании водной поверхности, включая обеспечение свободы судоходства, согласованных норм рыболовства и защиты окружающей среды», подтвердили, что «вопросы, связанные со свободой судоходства и полетов, прокладки и использования подводных кабелей, трубопроводов и иными видами использования Каспийского моря, будут урегулироваться отдельными двусторонними и многосторонними соглашениями прикаспийских государств после заключения и на основании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» (ст. 5).

Хотя участники Соглашения Ельцина-Назарбаева специально оговорили, что оно «не препятствует достижению общего согласия прикаспийских государств по правовому статусу Каспия и рассматривается Сторонами как часть их общих договоренностей» (ст. 9), соглашение о разделе морского дна не гарантирует сохранения водной поверхности в общем пользовании. Аналогичное Соглашение между Россией и Азербайджаном, подписанное в Москве 23 сентября 2002 года, может являться еще одним шагом по его разделу на пять «национальных морей».

Независимо от исхода вопроса о статусе Каспия — его дна и покрывающей толщи воды, данные Соглашения о разграничении дна по срединной линии противоречат элементарной юридической логике: раздел дна строится на неопределенности статуса разграничиваемых пространств — дна и покрывающих вод.

Всякий раздел и делимитация морских пространств предполагают предварительное решение вопроса статуса.

Заявление Президента Путина о том, что теперь «можно с уверенностью сказать: отныне взаимодействие трех стран при освоении минеральных ресурсов дна Центрального и Северного Каспия обрело прочную международно-правовую базу»[38], является довольно спорным в силу следующих причин.

Во-первых, раздел дна без определения статуса Каспия невозможен, поскольку выбор оснований и методов разграничения обусловлен статусом разграничиваемых пространств.

Во-вторых, нарушение обязательств, предусмотренных международными договорами, в том числе по существующим статусам морских пространств без соблюдения определенной процедуры, представляет собой нарушение норм международного права[39]. Соответственно любые односторонние действия, несовместимые со статусами морских пространств, противоправны и запрещены. А именно к категории односторонних акций следует относить Соглашения о разграничении дна Каспийского моря. Односторонние акции по разделу Каспийского моря или его дна, противоречащие существующему статусу Каспия, представляют явное нарушение международного права. Они не могут породить юридических последствий.

В-третьих, подписание этих соглашений может привести к затруднению переговоров между прикаспийскими государствами по вопросу статуса Каспия, а соответственно отложить на неопределенное время решение проблемы его делимитации. А данные решения вправе принимать только все пять прикаспийских государств.

В любом пространственном разграничении есть два аспекта и соответственно две стадии: 1) установление прав государства на территорию и 2) делимитация с соседним государством.

Содержание и объем прав государств в отношении морских пространств определяются общими нормами международного права и зависят от международно-правовых статусов соответствующих морских пространств — внутренних вод, территориального моря, открытого моря, зон функциональной юрисдикции. Статусами этих морских пространств устанавливаются индивидуальные и общие права и обязанности государств, определяются отношения между ними.

Международно-правовые статусы морских пространств и соответственно права и обязанности государств определяются международными конвенциями универсального действия или общепринятыми нормами международного права. Вопрос о делимитации морских пространств — производный, вторичный. Осуществление делимитации предполагает предварительное признание прав на разграничиваемое пространство — суверенитета, если речь идет о статусе внутренних вод.

Таким образом, можно отметить, что до разграничения морского дна необходимо было внести изменения в существующий статус или принять новый. Статус Каспия, в том числе и статус его морского дна, включая саму возможность раздела и принципы его делимитации, должны определяться всеми прикаспийскими государствами в соответствии с нормами международного права.

К обстоятельствам, учета которых требует международное право, без сомнения, относится и существование в Северном Каспии заповедной зоны, необходимой для сохранения и воспроизводства биоресурсов. Существование заповедной зоны отвечает интересам всех прикаспийских государств и поэтому связанное с этим бремя должно разделяться всеми ими без исключения путем адекватной компенсации соответствующей прибрежной страны за изъятие ею заповедных пространств из сферы промышленного использования месторождений нефти и газа.

Проблема еще одна — правовая. Каспий не попадает ни под одну конвенцию, ни под одно соглашение. Он не является ни морем, ни озером, а является закрытым водоемом, и существующие международные нормы применить по отношению к Каспию крайне сложно.

Таким образом, для решения проблемы установления государственных границ на Каспийском море необходимо.

Установление статуса Каспия, как особого водного объекта отличного от статуса моря и озера. Данный статус может быть установлен только на основании многостороннего международного договора всех прикаспийских государств, заключенного в соответствии с общепринятыми нормами международного права и с учетом сложившихся исторических традиций.

Введение временных мер по регулированию деятельности прибрежных государств в Каспийском бассейне.

Конечным результатом переговоров должен стать либо многосторонний договор, либо двусторонние договоры между прикаспийскими государствами об установлении государственной границы на Каспийском море.

[1] См.: Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 01.01.01 г.

[2] См.: Ст. 1 Закона РФ «О Государственной границе РФ» от 01.04.93 г.

[3] Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией и другими государствами. — СПб., 1902. — Т.1. — С. 169.

[4] См.: Там же. – С. 101.

[5] Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. — М.: МИД СССР, 1946. — С. 39.

[7] Правовая система «Гарант».

[8] Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. — М.: МИД СССР, 1946. — С. 75.

[9] См.: Международно-правовой режим Каспийского моря: Дис. … канд. юрид. наук. – Баку, 1989. – С. 76.

[10] Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – М., 1946. – Вып. 10. – С. 56.

[11] См.: Чмаров -правовые проблемы разграничения государственных территорий и морских пространств: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 144.

[12] Ведомости Верховного Совета СССР. – 1963. — №3.

[13] Международное право. — М.: Прогресс, 1977. — Кн. 1. — С. 199.

[14] См.: Ст. 11 Конституции Азербайджанской республики. – Баку, 1997. – С. 12.

[15] См.: Столяров совместить мораль и внешнюю политику // НГ-Политэкономия. – 1999. — №5.

[16] См.: Проблема Каспия: осторожный оптимизм Москвы // Содружество НГ. – 2000. — №5.

[17] См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР№41. — Ст. 617.

[18] См. подробно: Дипломатический вестник. – 1994. — №21, 22. — С. 52; 1995. — №9. — С. 27; 1995. — №11. — С. 46.

[19] Об этом подробнее см.: Наумкин нефтяной порядок неминуемо приведет… // Содружество НГ. – 1998. — №10.

[20] Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Проект Азербайджанской Республики // Архив МИД РФ.

[21] См.: Конституция Азербайджанской Республики. — Баку, 1997. — С. 12.

[22] Цит. по: Современный международно-правовой статус Каспийского моря: политика, дипломатия и право // Право и политика№3. — С.115.

[23]Письмо Постоянного представителя Казахстана при Организации Объединенных Наций от 1 октября 1997 г. на имя Генерального секретаря. Док. ООН А/52/424 от 3 октября 1997 г.

[24] См.: Барсегов в международном праве и мировой политике. — М., 1998. — С. 9.

[25] См.: Каспий: варианты моря — озера // Деловое обозрение «Республика». — Алматы, 20июня.

[26] См.: Барсегов соч. — С.120.

[27] См.: Гусейнов нефть. Экономика геополитики. – М., 2002. – С. 187.

[28] На Каспии можно создать экономический союз // Дипкурьер№14. — С.6.

[29] Russian Oil Bulletin. – 1994, 15 June.

[30] См.: «Обнять» необъятное можно! Заметки с XXXVIII ежегодного собрания Российской ассоциации международного права // Московский журнал международного права. – 1995. — №4. — С. 162-163.

[31] См.: Барсегов . соч. — С. 23.

[32] См.: Можно ли наконец поделить Каспий? // Российская газетаянв.

[33] Стенограмма парламентских слушаний на тему: «Каспийское море и национальные интересы Российской Федерации» (Комитет по международным делам). — М., 19февр.

[34] Цит. по: Каспий: хрупкая чаша Евразии // Российская газета. – 20июля.

[35] См.: Дипломатический вестник. – 2000. — №11. — С.

[36] Дипломатический вестник. – 2001. — №2. — С.

[37] См.: Сырьевые ресурсы озера-моря останутся невостребованными, пока не будет определен статус водоема // Независимая газета. – 20авг.

[38] См.: Делим дно // Российская газета. — № 000. — С. 2.

[39] Ст. 65 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г.

Источник