- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

- Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- Значимость шельфа для государства

- Смысл борьбы за владение шельфом

- Добыча нефти на шельфе

- Статистические показатели добычи

- Рыбный промысел

- Добыча полезных ископаемых

- Шельфовые ледники — туризм будущего

Дно Мирового океана

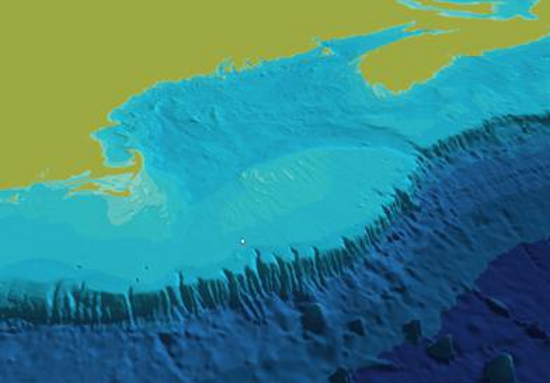

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- 1 Апреля, 2019

- Советы туристу

- Руслан Губкин

Шельф — это прибрежная часть моря или океана относительно небольшой глубины с ровной поверхностью и незначительными уклонами. Границы шельфа начинаются с береговой зоны моря или океана и заканчиваются бровкой, где начинается резкое увеличение глубины. Образование таких прибрежных зон связано с тем, что примерно 18–20 тысяч лет назад они были частью суши, но из-за резкого таяния льдов ушли под воду. В теории существует два фактора, повлиявших на образование шельфов: эрозия и отложения осадочных пород.

Значимость шельфа для государства

Континентальный шельф — это территория моря или океана, находящаяся за пределами любого прибрежного государства. Грубо говоря, если шельф не принадлежит ни одному из государств, он зовется континентальным. Именно за такие места в мире между прибрежными странами на данный момент ведется активная борьба за право на владение ими.

Ведь наличие в территориальной зоне государства шельфа — это не только географическая особенность, но и приятный бонус в виде сотен миллиардов долларов. Речь идет о добыче черного золота – той самой всеми желаемой нефти, за добычу которой идут порой целые полномасштабные экономические войны.

Смысл борьбы за владение шельфом

Свидетельством борьбы может послужить относительно недавний отказ ООН России в расширении границ своего континентального шельфа. Причина – недостаточность доказательств. Связано ли это с непростой и во многом ангажированной обстановкой в самой ООН? Отчасти да, по крайней мере, у России есть все основания так считать, ведь очень многие решения в этой организации вызывают подозрения в том, что они были продиктованы интересами западных стран, в частности, США.

Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей на изучение протяженности своего арктического шельфа. США и Канада также проводили совместные экспедиции по изучению территорий Арктики в 2001 и в 2010 годах. Помимо перечисленных государств на эти места претендуют и скандинавские страны.

Добыча нефти на шельфе

Что такое шельф? С этим мы разобрались, теперь перейдем к вопросу извлечения практической пользы из него.

Нефтегазовые запасы на материках неуклонно истощаются, поэтому альтернатива добычи шельфовой нефти с каждым годом становится все более актуальной. Сложность состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и технологичный способ извлечения углеводородных ресурсов из подводных недр. Интенсивная добыча требует больших затрат, поэтому для извлечения максимальной выгоды требуется высокая цена на мировых рынках. На сегодняшний момент из 120 стран, имеющих выход к морю, около 55 разрабатывают нефтяные месторождения, и их количество продолжает неуклонно расти.

Статистические показатели добычи

Наибольшая доля добычи морской нефти (75 %) и газа (85 %) приходится на Мексиканский залив, озеро Маракайбо (Венесуэла), Северное море и Персидский залив. Добыча ведется, как правило, на глубине 300 м, для этого используют стационарные платформы, изготовленные из стали или бетона. Для разведки, как правило, на глубине 1200–1600 м используют плавучие суда и буровые установки. Самой более преуспевшей в это деле страной являются США, на ее долю приходится около 40 % всех установок.

Благодаря шельфовой добыче Великобритания и Норвегия совсем отказались от импорта и продают нефть в другие страны. Во многих странах прирост нефти за счет морских месторождений составил 35–50 %. Разведка шельфа — это одно из самых приоритетных направлений деятельности для многих стран, в том числе и для России.

Рыбный промысел

Китай, Япония, США, Франция, Россия — вот немногие страны, использующие возможности создания целых морских плантаций. Здесь можно выращивать, например, устриц, морскую капусту или морские гребешки. Стоит отметить, что японцы подчас питаются исключительно морепродуктами.

Но наибольший интерес в финансовом плане представляет ловля рыбы в прибрежных зонах шельфов океанов. Это позволяет обеспечивать пропитанием целые государства и поддерживать их полную автономность. Благодаря рыбному промыслу продолжительность жизни, например, в Японии существенно выше, чем в других странах.

В районах, называемых гидрологическими фронтами, в местах схождения и расхождения течений происходит активный процесс развития фито и зоопланктона, что способствует размножению промысловых скоплений рыбы. На севере Атлантического океана особой популярностью пользуется добыча сельди и морского окуня, а на севере Тихого — лосося и сайры. В местах стыка холодных глубинных вод можно ловить тунца, промысловые районы морского рыболовства зависят от гидрологических особенностей районов как отдельных шельфов, так и Мирового океана в целом. На шельфах северного полушария добывается около 70 % объема мирового улова рыбы.

Разделяют три вида рыболовства на континентальных шельфах: научно-исследовательское, учебное и культурно-просветительское, товарное. На все три вида распространяется Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Добыча полезных ископаемых

Мало кто думает, интересуясь шельфом, что такое уникальное по своей сути природное явление может приносить пользу при добыче различных минеральных ресурсов, по своему потенциалу сравнимых с запасами ресурсов суши. Помимо различных руд, под берегом шельфа можно обнаружить огромные запасы пресной воды, образовавшейся еще до таяния льдов. В перспективе эту воду можно будет использовать для обеспечения жителей прибрежных районов, где наиболее остро ощущается водяной голод.

Для того чтобы понимать масштабы предполагаемой добычи ресурсов в прибрежных зонах, можно рассмотреть пример шельфовой зоны Дальнего Востока. На него приходится 81 % всех запасов ресурсов нашей страны. Доля по добыче алмазов, олова и бора составляет почти 100% от мировых. Помимо этого, на шельфе добывается цинк, плавиковый шпат, платина, вольфрам золото и серебро и сосредоточено 10 % запасов углеводородных ресурсов России.

Шельфовые ледники — туризм будущего

Что такое шельф для государства, более-менее понятно, но немногие знают, что эта прибрежная часть материка может и должна быть привлекательна для людей, любящих экстремальный туризм. Правда, для того чтобы это явление стало более массовым, необходимо тщательно проработать меры безопасности, ведь погодные условия в этом случае представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.

Эта сфера еще мало освоена, но однозначно можно сказать, что находясь в разных районах шельфа, можно любоваться прекрасными видами на огромные, переливающиеся синими цветами просторы. Шельфовые ледники уже сейчас можно назвать своеобразной визитной карточкой Антарктиды. И интерес к этой части света неуклонно растет. Поэтому все больше стран подумывают о создании инфраструктуры на этом континенте.

Источник