«Хожение за три моря» Афанасия Нитина как доказательство фальсификации истории России

«Хожение за три моря» Афанасия Нитина как доказательство фальсификации истории

Если вы хотите узнать, почему обыкновенный русский мужик молился сыну Аллаха – Иисусу и владел помимо русского языка, тюркским и персидским, то вам точно с нами по пути!

Итак, начнём.

Начнём с того, что «Хожение за три моря» – памятник литературы в форме путевых записей, которые были сделаны тверским купцом Афанасием Никитиным во время его длительного путешествия в одно из индийских государств – Бахмани в 1468–1474 годах.

Сочинение Никитина было первым русским произведением, детально описывающим торговое и нерелигиозное путешествие, совершенно отличное от предыдущих хождений. Автор сочинения посетил Кавказ, Персию, Индию и Крым.

Однако большая часть записок была посвящена Индии: её политической структуре, торговле, сельскому хозяйству, обычаям и традициям. «Хожение за три моря» является ярким отражением русского средневекового мировоззрения; в нем сочетаются политические, нравственные, торговые и религиозные интересы.

Маршрут хожения Афанасия Никитина.

До сих пор исследователи не пришли к окончательным выводам по поводу многих спорных вопросов. Например, о переходе Афанасия в другую веру и о двуязычности (свободное владение двумя языками) людей на Руси, запечатленных в этом произведении. На протяжении десятков лет ведутся дискуссии между историками, лингвистами и религиоведами, которые так и не привели к конечным результатам.

Главное, что все ученые отмечают, это ряд странностей и противоречий официальной истории. Так, например, часть записок Афанасия написана на тюркском/персидском языке. Очень странно для обыкновенного русского мужика владеть «бусурманскими» языками. Даже учитывая, что Афанасий Никитин купец, это не отменяет странности данного факта.

В своих записках он весьма резко, но при этом свободно, переходит с русского языка на тюркский (татарский) и персидский. Мало того, что он начинает писать на другом языке, так еще и русские молитвы пишет бусурманским наречием.

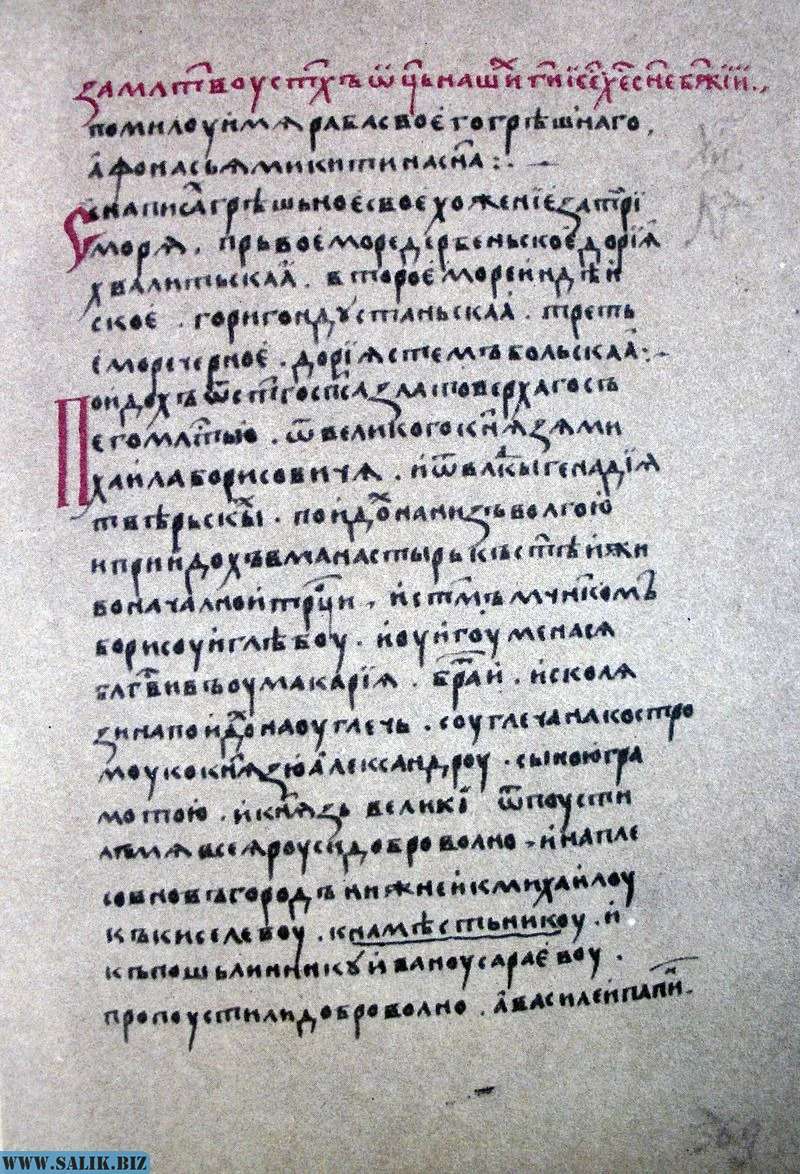

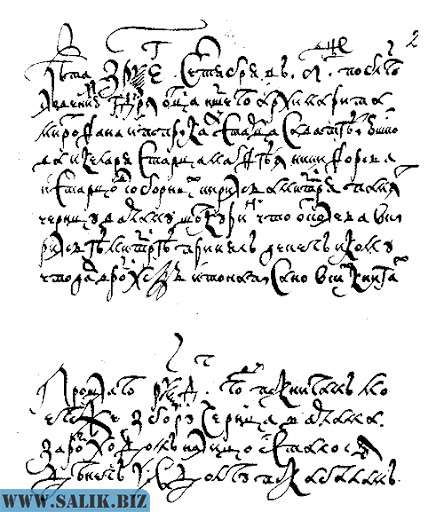

Страница из одной летописи, где текст молитвы Афанасия приведен без редактирование цензурой.

Так, например, не однократно в его записках можно встретить вроде бы православную молитву, но в которой он молится Аллаху и его сыну Иисусу. Очень странно, не правда ли?

Не верите мне? И правильно! Проверьте это сами!

Софийская II летопись, список Ундольского, Эттеров и Троицкий список и прочие к вашим услугам. Но, следует учитывать, что всю нашу историю переписали Романовы, руками историков немцев. Действительно, не странно ли, что у нас постоянно горели библиотеки, в результате чего не осталось ни одного подлинника. Все летописи были якобы переписаны в 17-18 вв. с оригиналов, а оригиналы чудесным образом исчезли. Итого мы имеем отредактированные немецкой цензурой псевдо летописи. Но не все так плохо. Даже при таких обстоятельствах можно найти крупицу правды в этом море лжи.

К чему это я? К тому, что все летописи и списки, упомянутые мною выше, отличаются друг от друга. Кого то исправили больше, кого то меньше. В каком то все на русском, а в каком то сохранился настоящий текст хожения с персидско-татарскими наречиеми и молитвами.

Вот вам названия списков и летописей, что бы вы сами все проверили и убедились в этом

На протяжении всего произведения мы можем наблюдать, как Афанасия терзает религиозный вопрос. Он страдал от того, что находится на чужбине и потерял счет днем, из-за чего не может соблюдать посты и отмечать православные праздники:

«О благоверные христиане! Кто во многие земли часто плавает, тот во многие грехи впадает и веры лишается христианской. Мне, рабу Божию Афанасию, сгрустнулось по вере: уже прошло четыре Великих поста, четыре Светлых воскресенья, а я, грешный, не знаю, когда Светлое воскресенье, когда пост, когда Рождество Христово и другие праздники, ни середы, ни пятницы; книг у меня нет: когда меня пограбили, то и книги у меня взяли; я с горя пошёл в Индию, потому что на Русь мне было не с чем идти, не осталось товару ничего. Уже прошло четыре Светлых воскресенья в бусурманской земле, а христианства я не оставил: дальше Бог ведает, что будет. Господи, Боже мой! На тя уповах, спаси мя! Пути не знаю, как выйти из Индостана; везде война! А жить в Индостане – всё истратишь, потому что у них всё дорого: я один человек, а по два с половиною алтына в день издерживаю, вина и сыты не пью». Это, наверное, была его главная проблемы во время пребывания в Индии.

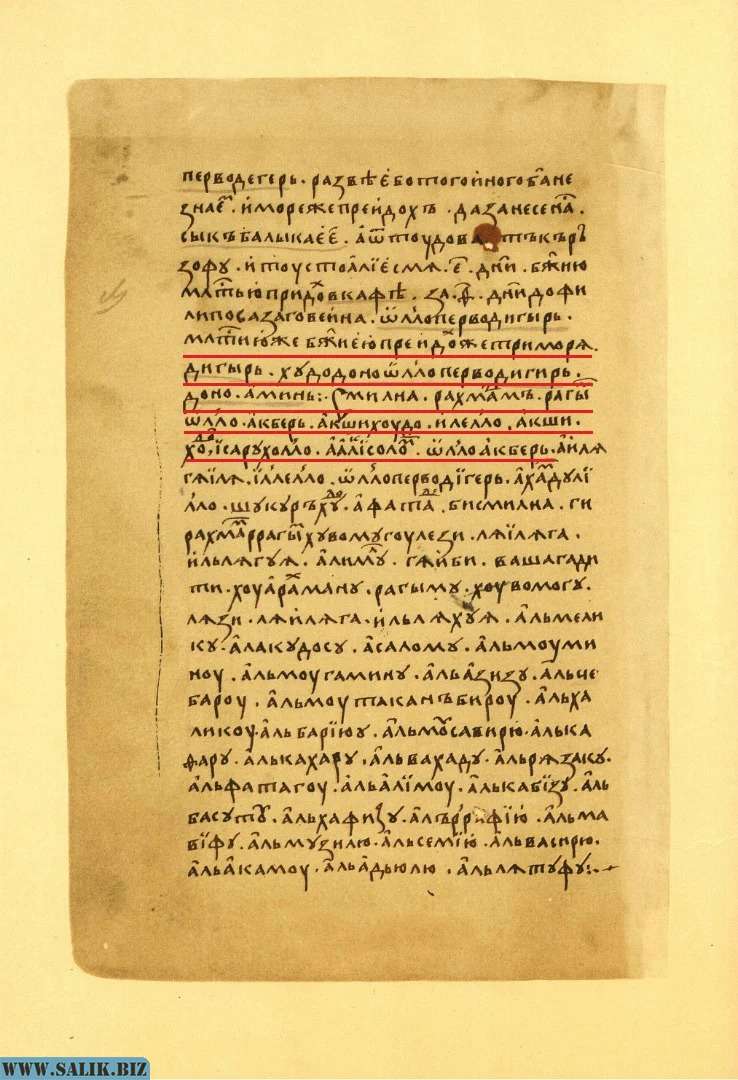

При этом, произведение Афанасия заканчивается чем-то вроде арабской молитвы на тюркском/персидском языке. Вот как этот фрагмент выглядит в Троицком (Ермолинском) изводе «Хожения»:

Бисмилнаги рахмам ррагым. Хуво мугу лези, ля иляга ильля гуя алимул гяиби ва шагадити. Хуа рахману рагыму, хуво могу лязи. Ля иляга ильля хуя. Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину, альазизу, альчебару, альмутаканъбиру, альхалику, альбариюу, альмусавирю, алькафару, алькахару, альвахаду, альрязаку, альфатагу, альалиму, алькабизу, альбасуту, альхафизу, алъррафию, альмавифу, альмузилю, альсемию, альвасирю, альакаму, альадьюлю, альлятуфу.

Это – перечисление первых тридцати имен Аллаха. В соответствии с хадисом, передаваемым от Абу Хурайры, существует 99 имен Аллаха, которые в исламской традиции называются кораническим выражением الأسماء الحسنى (ал-асма‘ ал-хусна, «прекрасные имена»).

В мусульманской литературе известны несколько слегка отличающихся перечней из 99 имен. Все они открываются 13 именами, список которых приводится в айатах Корана 59:22-24. Если сопоставить текст Афанасия Никитина с первыми 30 именами Аллаха из перечня иранского мистика и богослова ат-Тирмизи (ум. после 930), можно убедиться, что Афанасий Никитин везде очень точно воспроизводит арабские имена (в их иранизированном произношении), слегка ошибаясь только один раз: он пишет альвахаду вместо ал-Ваххаб (имя 16). Впрочем, возможно, что ошибку сделал не автор, а переписчик. По всей видимости, это самая ранняя запись имен Аллаха кириллической графикой.

Что из этого мы имеем?

Во-первых, вероятно, раньше не было сильных различий между исламом и христианством.

Действительно, не спроста обе эти религии называют авраамическими. В исторической науке встречается такой термин, как восточный протестантизм, он обозначает ислам. А учитывая хронологический сдвиг, и что Иисус вероятно жил в 12 веке по современному летоисчислению, все становится вполне логично.

Вспомним описания путешественниками дворов московских царей. Все они изображены в челмах и в восточных одеяниях. Обо всем об этом мы расскажем вам позже. Даже этимология слова ИСЛАМ говорит об этом. Иса Лам. ( Иса в исламе это Иисус, ЛАМА итак всем понятно. Ведь до своей деятельности, учился в Индии у лам, изучал веды, и, вероятно, сам стал ламой, отсюда и название).

Князь московитов принимает европейских послов

Князь Василий Иванович, к которому ехал Герберштейн.

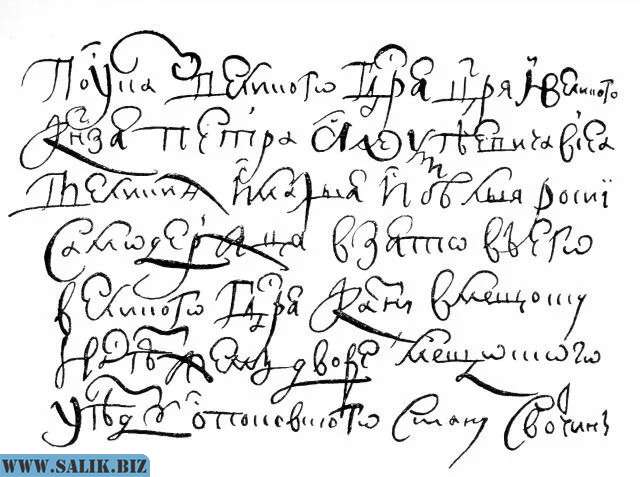

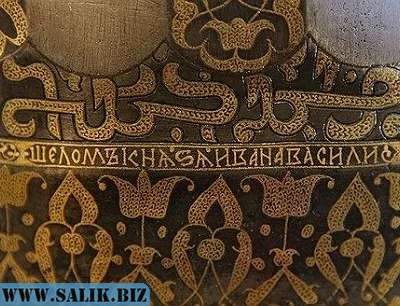

Во-вторых, вероятно, на Руси наравне с русским был распространен тюркский и арабский язык. Взгляните на доспехи всех московских царей. Они все в арабице! А арабицей на них написаны православные молитвы! Что то тут не так… К тому же, просто взгляните на русскую скоропись. Вы ее не прочтете. Это русский аналог арабской вязи. Посмотрите сами.

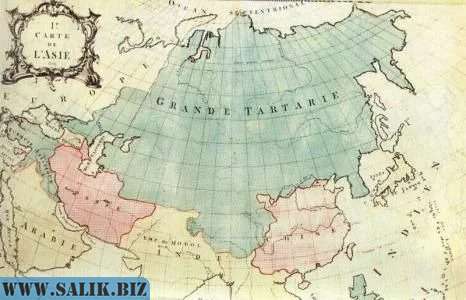

В-третьих, ига, во времена которого якобы жил Афанасий Никитин, не было. Все это наши языки и языки народов, населяющих наши территории. Всех вместе наз называли ТАРТАРЫ или просто ТАТАРЫ.

Так называли на Руси всех, кто не принял христианство. И булгар, и калмыков, и кавказцев, и черемисов, и башкир, и нас, русичей, скифов-ариев.

В связи с присутствием в «Хожение» арабско-персидской лексики (упомянутой нами ранее) и мусульманских молитв (в частности, заключительного текста из Корана), обсуждался вопрос о том, не принял ли Афанасий в Индии ислам. Ряд исследователей (например, Г. Ленхофф) считали его «отступником», в то время как Я. С. Лурье полагал, что следует доверять собственным словам Никитина о сохранении им православия.

Хотя другой пример отражает его уступки обычаям чужой страны в вопросах соблюдения христианских обрядов (также на тюркском): «кетъмышьтыр имень, уручь тутътым», в переводе – «с думой: погибла вера моя, постился я бесерменским постом».

Как мы видели, хотя Никитин именует Бога по-русски Богом, он также обращается к Олло (Аллаху), Худо и Тангры. В его восточных молитвах обнаруживаются формулы, характерные для исламского религиозного обихода. Да молился есми богу вседержителю, кто сътворилъ небо и землю, а иного если не призывал которого имени, богъ олло, богъ керимъ, богъ рагымъ, богъ худо, богъ акъберъ, бог царьславы, олло варенно, олло рагымелло, сеньсень олло ты! (Троицкий летописный извод, л. 380 об.)

Все это официальная точка зрения. Мы считаем, что не стоит думать про переход в другую веру и т.д. На наш взгляд, в 15 веке еще не было того явного раскола между христианством и исламом, либо он только начинался. Не спроста, как мы уже писали ранее, ислам называют восточным простестантизмом.

Действительно, вопрос смены веры Афанасием является наиболее важным и не «закрытым» по сей день. Возможно, мы, современные люди, до конца не понимаем той тесной связи между этими религиями, которая могла быть в древности. Не случайно в своих молитвах Афанасий совмещает как христианскую, так и исламскую культуру, объединяя их во что-то единое. Он называет Иисуса духом Аллаха или, как в некоторых переводах, сыном Аллаха. Нам это кажется нелепым, однако возможно, что более чем пол тысячелетия назад это звучало не так странно как сейчас. Данный вопрос хорош тем, что дает пищу для размышления ученым и последующим исследователям этого уникального памятника древнерусской литературы.

В заключение хочется сказать, что «Хождение за три моря» тверского купца XV в. Афанасия Никитина, бесспорно, является одним из наиболее «великолепных» и уникальных памятников древнерусской литературы. Важнейшей особенностью, которого, следует считать его совершенно неофициальный характер и возможность найти в этой переписанной немцами истории зерна правды.

Зачем нам нужно знать наше реальное прошлое?

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Источник

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА

«Хожение за три моря».

Памятник древнерусской литературы, путевые записки (жанр хождения) тверского купца Афанасия Никитина о его путешествии в Индию в 1468-1474 годах.

Характеристика произведения

Впервые отрывки из «Хождения» были опубликованы Н. М. Карамзиным в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского», а полностью сочинение опубликовал П. М. Строев в 1821 году в издании Софийской второй летописи.

«Хождение за три моря» дошло до нас в трех изводах, или редакциях. Один из них содержится в составе Софийской второй и Львовской летописей, восходящих к своду 1518 года, отражавшему, в свою очередь, более ранний летописный свод 80-х г. XV века; второй входит в сборник конца XV—начала XVI века из Музейного собрания РГБ (принадлежавший ранее Троицкому монастырю и именуемый поэтому обычно Троицким); третья редакция, входящая в состав поздней летописно-хронографической компиляции, относится уже к XVII веку. Отрывки из «Хождения» читаются также в сборнике конца XV века — РГБ, ф. 178. № 3271 (л. 35 об.).

Мы ничего не знаем об Афанасии Никитине, кроме сведений, содержащихся в «Хождении», и заметки, предшествуюшей ему в летописной редакции. Известно, что автор «Хождения» умер около 1475 года, недалеко от Смоленска, а его дневник был передан в руки дьяка великого князя Московского Василия Мамырева.

«Хождение за три моря» — первое произведение русской литературы, запечатлевшее путешествие, имевшее не религиозные, а торговые цели. Афанасий Никитин спустился по Волге из Твери в Астрахань, пересек Каспийское море, проехал Персию и через Индийский океан достиг Индии, где прожил три года. Обратный путь лежал снова через Индийский океан, Персию, а затем по Черному морю и Крыму. Нет оснований считать Афанасия Никитина особенно предприимчивым купцом, сознательно стремившимся в Индию; не был он и дипломатом. Товары, с которыми он отправился в путь, предназначались, очевидно, для продажи на Кавказе. Β Индию он пошел «от многия беды», после того как был ограблен в низовьях Волги. Единственным товаром, который он доставил в Индию, был купленный по дороге и проданный с большим трудом конь. Путевые записки Никитина были, в сущности, дневником, только без разбивки на даты.

«Хожение за три моря» предоставляет собой богатый этнографический и исторический материал, помогающий в совокупности с другими источниками реконструировать историю мусульманского государства Бахманидов, а также взаимоотношения с южным соседом – индуистской империей Виджаянагар. Афанасий Никитин живо и достоверно описывает природу Индии, ее политический строй, торговлю, сельское хозяйство. Он смело вводит в свое повествование автобиографические эпизоды, лирические отступления. Записки свидетельствуют о патриотизме их автора, о широте его взглядов и начитанности. Язык записок близок к разговорной и деловой московской речи; широко используются персидские, арабские, тюркские слова и выражения.

В XIX веке И.И. Срезневский предложил датировать путешествие Афанасия Никитина 1466-1472 годами, что и укоренилось в литературе. Хронология была пересмотрена в середине 1980-х годов Л.С. Семеновым, убедительно доказавшим, что гость из Твери отправился в Индию в 1468 году и находился там с 1471 по 1474 год, а на Русь вернулся в 1475 году.

Отражение в искусстве

В 1958 году в СССР на киностудии Мосфильм был снят первый советско-индийский фильм «Хождение за три моря». Режиссеры: Василий Пронин, Ходжа Ахмад Аббас.

Источник