Лихачев Д. С.: Великое наследие

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина

«ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА

Конец XV — начало XVI в. — время великих географических открытий. Это время Христофора Колумба и Васко да Гама. Тот же интерес к открытию еще неизведанных стран был характерен и для России. Русские «землепроходцы» еще в XV в. проникли в Персию и в Сибирь.

Особенно интенсивны были в конце XV в. поиски торгового пути в Индию — притягательный центр средневековья. Мечтою об «Индии богатой» жило все европейское средневековое общество. В Западной Европе и на Руси бытовало много сказаний об Индии, о ее богатствах, о ее фантастическом идеальном государстве. Десятки предприимчивых людей стремились открыть путь в Индию. В Индию же пытался проникнуть и Христофор Колумб. Морской путь в Индию был открыт португальцем Васко да Гама в 1498-1502 гг. Однако еще в 1466-1472 гг. тверской купец Афанасий Никитин кратчайшим, сухим путем прошел в Индию и оставил о ней деловитые и обстоятельные записки — «Хожение за три моря». Записки Афанасия Никитина не отличаются литературностью, как она понималась в Древней Руси. В них нет украшенности, нет заботы о стиле. Он пишет просто, и в этой простоте их особое очарование.

На основании небольшой заметки историко-изыскательного характера, которая обычно помещается в летописи перед записками Афанасия Никитина, и сведений, имеющихся в самих записках, можно установить следующее: купец Афанасий Никитин выехал в 1466 г. из Москвы вместе с русским послом Василием Папиным в Шемаху. Афанасий Никитин спустился вместе с посольством вниз по Волге до Астрахани, где один из его кораблей был захвачен разбойниками, а другой разбила буря у берегов Каспийского моря. Несмотря на потерю кораблей и товаров, Никитин с товарищами продолжал путешествие «голыми головами». Сухим путем Никитин добрался до Дербента, перебрался в Персию и морем проник в Индию. В Индии Афанасий пробыл три года и через турецкие земли (через Трапезунд) и Черное море вернулся в 1472 г. в Россию, но, не доезжая Смоленска, умер. Его записки («тетради») были доставлены купцами в Москву к дьяку великого князя Ивана III — Василию Мамыреву и включены в летопись. Персидские земли описаны Афанасием Никитиным кратко: по-видимому, они были хорошо известны русским купцам и не представляли особого интереса для путешественника. В Чувиле (Чауле), куда Афанасий Никитин прибыл морем, он получил первые впечатления от Индии: люди ходят нагие, не покрывая ни головы, ни груди, волосы заплетают в одну косу. Князь их носит покрывало на голове и на бедрах; бояре ходят с фатой на плече, а другой на бедрах; слуги княжеские с фатой на бедрах, со щитом и мечом в руках, а иные с копьями, с ножами или с луками и стрелами. Жонки не покрывают волос, ходят с голыми грудями, все голы, босы и черны: «яз хожу куды, ино за мною людей много, дивятся белому человеку».

Афанасий Никитин объездил всю Индию. Он побывал и в священном городе Индии Парвате, описал местные религиозные обычаи.

Побывал Никитин не раз и в столице тогдашней Индии — Бедере (Бидар): здесь торгуют конями, камкой, шелком и другим подобным товаром, черными людьми, съестными вещами, овощами — для русской земли товара тут нет. Двор бедерского султана окружен стенами с семью воротами. В воротах сидят по сто сторожей да по сто писцов, которые записывают имена всех входящих и выходящих; иностранцев не пускают. Двор чудесный, все в нем украшено изваяниями и золотом, и последний камень изваян и покрыт золотом. Ночью город стерегут 1000 человек: они ездят в доспехах, со светочами в руках.

Описывает Никитин выезд султана на прогулку во время байрама. Султан выехал с 12 великими визирями. С ними выехали 300 слонов, наряженных в булатные доспехи и в окованные городки (кабинки на спине слона). На каждом слоне по 6 человек в доспехах с пушками и пищалями, а на «великом» слоне — 12 человек. На всяком слоне два больших знамени («прапорца»). К клыкам слонов привязаны огромные мечи весом по кентарю, а к «рылам» (хоботам) — по три железные гири. Между ушей посажен человек в доспехе с большим железным крюком для управления. Кроме слонов выехали 1000 коней без всадников, все в золоте, 100 верблюдов с барабанами, 300 трубачей, 300 плясунов, 300 наложниц. Султан ехал на коне, убранном в золото, в золотом седле. На султане кафтан весь «сажен» яхонтами, на его шапке-шишаке большой алмаз. Лук его («сагайдак») — из золота с яхонтами. Три сабли его кованы золотом. Перед султаном «скакал» (то есть плясал) пеший индиец, играя «теремцом» (зонтиком), и за ним двигалось много пеших индийцев. Тут был и бешеный («благой») слон, весь наряженный в камку, с железною цепью во рту, идет и «обивает» коней и людей, чтобы не приступили близко к султану. Брат султана выехал на золотой «кровати» под бархатным балдахином («теремом оксамитным») и т. д.

Так же подробно и точно описаны Афанасием Никитиным выезды хана Махмута, выезды на охоту султана и его братьев, выезды бояр и т. д.

В записках Никитина имеются также расспросные сведения о других местностях, где он сам не побывал: он упоминает Каликот (Каликут, в то время главная гавань на западном берегу Индии), Силян (остров Цейлон), Певгу (область Пегу на Индокитайском полуострове), Чин да Мачин (южная часть Китая) и Китай.

Умной и разносторонней наблюдательностью записки Афанасия Никитина выделяются среди других европейских географических сочинений XV-XVI вв. Выдающийся востоковед И. П. Минаев, рассматривая труд Никитина, находит в нем «не один драгоценный факт, важный для понимания староиндийской жизни и просмотренный его современниками, заходившими в Индию» [1].

С места на место странствует Афанасий Никитин по Индии в торговых заботах. В городе Чунере Никитин остановился, чтобы продать жеребца, которого купил за 100 рублей. Местный хан ездит на людях, хотя у него есть много слонов и хороших лошадей. Хан взял жеребца, но узнав, что Никитин русский, стал склонять его перейти в магометанство: «а не станешь в веру нашу, и жеребца возьму и тысячу золотых на голове твоей возьму». К счастью для Никитина, в Чунер приехал некий хорасанин (господствующее племя в Индии), который заступился за него: освободил Афанасия и возвратил ему жеребца. Но Афанасий пришел к печальному выводу. «Ино, братья русьстии, — восклицает он по этому поводу, — кто хочеть пойти в Ындейскую землю, и ты остави веру свою на Руси, да воскликну Махмета, да пойди в Густаньскую землю». Любопытно, что итальянец Никола де Конти, побывавший в Индии в конце XV в., так и поступил: он принял магометанство и обзавелся семьей в Индии. Но Афанасия Никитина тянет на Родину, он любит Русскую землю: «Да сохранит бог землю русскую, — восклицает Никитин, — Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей! Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и не добры. Но да устроится Русская земля. Боже! Боже! Боже! Боже! Боже!» Из этих пяти призываний имени божьего первое написано им по-арабски, второе по-персидски, третье и четвертое по-русски, пятое по-татарски. На всех языках славит Никитин Русскую землю. Отличает Афанасия Никитина и необычная для средних веков веротерпимость. «А правую веру, — пишет он, — бог ведает, а правая вера бога единого знати, имя его призывати на всяком месте чисте чисту».

Таков был смелый, настойчивый, наблюдательный, предприимчивый русский путешественник Афанасий Никитин, умевший по достоинству оценить чужие обычаи и не изменивший своим.

На этом отношения русских с Индией не оборвались. В сентябре 1532 г. в Москву явилось посольство индийского султана Бабура, основателя империи Великих Моголов. Бабур через своего посла Хази Уссеина (хаджи Хусейна) желал вступить в «дружбу и братство» с московским государем. В Москве ответили согласием на установление торговых сношений Индии и России, но, к несчастью, султан Бабур умер еще тогда, когда посольство ехало в Москву, и оно закончилось ничем [2].

[1] Старая Индия. Заметки на «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. // ЖМНП. 1881, № 6. С. 166.

[2] Текст и исследование «Хожения» см.: «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 1466-1472 гг. Изд. 2-е, доп. М.; Л., 1958.

Источник

Афанасий Никитин

Краткая биография

Российский купец и путешественник Афанасий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем известно только то, что он сам рассказал в своих знаменитых дневниках, которые вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море – Дербентское, дарья ( перс . – море) Хвалисская, второе море – Индийское, дарья Гундустанская, третье море – Черное, дарья Стамбульская». Сейчас эти моря называются соответственно Каспийское, Аравийское и Черное.

Читая рассказ Афанасия, становится понятно, что он был тверским купцом среднего достатка, торговал, видимо, в основном в приволжских городах и на Кавказе. А в Индию попал волею случая, «от многия беды» после того, как его корабль разграбили татары.

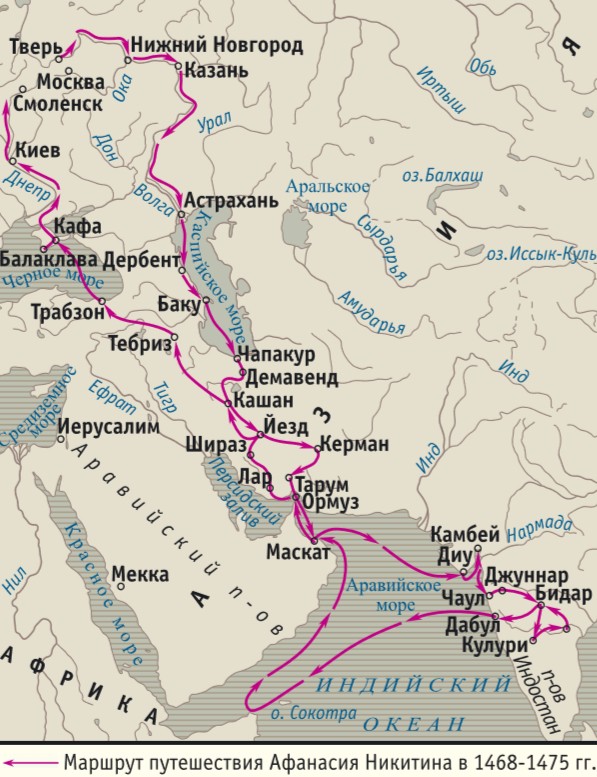

Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой дневник носит неофициальный характер, он написан живым языком человека, попавшего на чужбину, и сильно отличается от церковной и светской литературы того времени. В нем без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным, искренним и непосредственным человеком, глубоко верил в Бога, тосковал по родине и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г., на обратном пути, недалеко от Смоленска.

«Хождение за три моря»

В 1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, – собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для Никитина долговую яму, и он принял решение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл я вниз Волгою». Из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

Афанасий – купец, во всех городах, где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да краска… на торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

Никитин путешествует по индийским городам. Его поражает это страна, обычаи ее жителей, и он живо рассказывает о них в своих записках: «простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы – на них ездят и товар и иное возят, все делают». От наблюдательного русского путешественника не ускользают детали жизни индийцев: и сельское хозяйство, и состояние армии, и способ ведения войны: «А индийский великий князь могуществен и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место, для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чащоба злая, колючая».

Афанасий постоянно ощущает себя иностранцем на чужбине, убежденный православный христианин, он общается с представителями разных вероисповеданий: мусульманами и индуистами, но остается верен своей религии, старается определить по звездам время православных праздников и постов. На «пятую Пасху» Афанасий решает, что пора возвращаться на Русь. В записках он пишет: «Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху – в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской». Он тоскует по родине, и, проведя столько лет на чужбине, познакомившись с разными народами и государствами, приходит к выводу:

«А Русь … на этом свете нет страны, подобной ей. Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! Да устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости!»

В январе 1473 г. Никитин отплыл из Дабула на судне, которое после почти трехмесячного плавания, делая остановки в Эфиопии и на Аравийском полуострове, прибыло в Ормуз. Торгуя пряностями, Никитин прошел через Иранское нагорье к Тебризу, пересек Армянское нагорье и осенью 1474 г. достиг Трабзона. В Феодосии Афанасий зимовал, возможно, в это время он редактировал свои путевые записи, а весной двинулся на север. К несчастью, не доехав до Смоленска, Афанасий заболел и умер. Его дневник «Хождение за три моря» привезли в Москву купцы.

В XVI–XVII вв. эти путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник