Берингово море

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 23:37, реферат

Описание работы

Берингово море — окраинное. Оно расположено в северной части Тихого океана и разделяет Азиат¬ский и Северо-Американский континенты. На севе¬ро-западе его ограничивают побережья Северной Камчатки, Корякского нагорья и Чукотки; на севе¬ро-востоке — побережье Западной Аляски. Южная граница моря проводится по цепи Командорских и Алеутских островов, образующих гигантскую вы¬гнутую к югу дугу и отделяющих его от открытых акваторий Тихого океана

Содержание

Часть I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

1. Географическое положение и границы. 3

2. Основные морфометрические характеристики. 5

3. Берега Берингова моря. 6

Часть II. МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТ.

1. Климат. 11

2. Температура воздуха. 12

3. Атмосферные осадки. 16

Часть II. ГИРОЛОГИЯ.

1. Гидрологическая характеристика. 18

2. Приливные явления. 22

3. Ледовые явления. 23

4. Гидрохимические условия. 24

5. Гидролого-акустические характеристики. 24

6. Хозяйственное использование. 27

Часть III. Экология . 28

Список используемой литературы. 33

Работа содержит 1 файл

РЕФЕРАТ ВАсиленко.doc

В холодное время года в исследуемом районе формируется звуковой канал, распространяющийся от поверхности океана до дна, а минимум скорости звука находится на поверхности. В теплое время года, во время формирования и существования подповерхностного звукового канала, ширина его изменяется от 400 до 1500 м, увеличиваясь в сентябре до 2000 — 2500 м. У поверхности воды в это время образуется однородный слой толщиной до 20 метров, где значения скорости звука превышают 1490 м/с. К декабрю ширина звукового канала уменьшается до 450 м, с одновременным образованием приповерхностного звукового канала до глубин 100 — 150 м.

Горизонтальное распределение скорости звука на поверхности, на оси подводного звукового канала, а также на более глубоких горизонтах практически одинаково. Изолинии скорости звука располагаются параллельно побережью. При этом минимальные значения как на поверхности океана, так и на оси канала прослеживаются вдоль материкового склона, где толщина холодного промежуточного слоя максимальна. В антициклонических вихрях изолинии скорости звука замыкаются, с одновременным увеличением горизонтальных градиентов скорости звука. На определенном расстоянии от побережья, где толщина холодного слоя уменьшается до минимума, существует своеобразная фронтальная зона до глубины 400 — 500 м, проявляющаяся во всех океанологических характеристиках. Наиболее значительные перепады в поле скорости звука (до 25 — 30 м/с) здесь отмечены в летне-осенний период на глубинах 25 — 40 м. В начале весны они не превышают 4-6 м/с. На оси подводного звукового канала значения скорости звука изменялись не столь существенно, не более чем на 6 м/с. На глубинах 200 — 300 м эти изменения достигали 10 — 15 м/с. Глубже 500 м горизонтальные изменения в поле скорости звука незначительны.

Сезонные колебания скорости звука происходят в основном в верхнем слое моря и океана: в прибрежной области в слое 500 м, а вдали от побережья — в слое 100 м. При этом максимальная амплитуда сезонных колебаний на поверхности отмечена на шельфе и на восточной границе Камчатского течения — до 50 м/с. В самом течении амплитуда сезонных колебаний не превышает 40 м/с, а внутри антициклонических вихрей она еще меньше — 30 м/с. С глубиной максимум амплитуды сезонных колебаний смещается в сторону материкового склона, где на глубине 100 м она не превышает 10 м/с. Глубже 200 м амплитуда скорости звука вновь увеличивается до 20 м/с, но уже за счет влияния антициклонических вихрей. Таким образом, максимальные градиенты скорости распространения упругих колебаний для среднего сезонного горизонтального распределения скорости звука в исследуемом районе наблюдались в слое 0 — 300 м:

— для верхнего слоя 0 — 50 м средний горизонтальный перепад в летне-осенний период года равен 5-10 м/с на 10 миль, в антициклонических вихрях он увеличивается до 15 м/с на 10 миль, а на горизонте 20 м — до 26 м/с на 10 миль;

— в слое 50 -100 м максимальный горизонтальный градиент скорости звука не превышает 5 м/с на 10 миль;

— в слое 150 — 300 м максимальный горизонтальный градиент скорости звука отмечен поперек струи Камчатского течения (5 — 10 м/с на 10 миль). В антициклонических вихрях такой же градиент. [А. Д. Добровольский 1982 г.]

Находясь на крайнем северо-востоке нашей страны, Берингово море эксплуатируется весьма интенсивно. Его экономика представлена двумя важнейшими отраслями: морским рыбным хозяйством и морским транспортом. В настоящее время в море вылавливается значительное количество рыбы, в том числе наиболее ценных видов — лососевых. Кроме того, здесь ведется лов трески, минтая, сельди, камбалы. Имеет место промысел китов и морского зверя. Однако последний имеет местное значение. Берингово море — район стыковки Северного морского пути и Дальневосточного морского бассейна. Через это море снабжается Восточный сектор Советской Арктики. Кроме того, в пределах моря развиты внутренние перевозки, в которых преобладают грузы снабжения. Выводится в основном рыба и рыбная продукция.

За последние 30 лет Берингово море систематически изучалось и продолжает изучаться. Стали известны основные черты его природы. Однако и в настоящее время существуют важные проблемы его исследования. К важнейшим из них относятся следующие: изучение количественных характеристик [водообмена] через проливы Алеутской дуги; уточнение деталей течений, в частности зарождение и длительность существования малых круговоротов в разных районах моря; выяснение особенностей течений в районе Анадырского залива и в самом заливе; исследование прикладных вопросов, связанных с обеспечением рыболовства и мореплавания. Решение этих и других проблем повысит эффективность хозяйственного использования моря.

Часть III. ЭКОЛОГИЯ

1. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Становится очевидным, что здоровье людей и диких животных в Беринговоморском экорегионе подвергается влиянию всемирных и региональных климатических изменений. Средняя температура вод, омывающих северную часть Сибири, Аляску и северо-западную Канаду, за последние 30 лет повысилась на 1 градус Цельсия. Об этом изменении свидетельствуют и другие признаки, такие как ускорившееся таяние вечной мерзлоты и ледников (80% ледников Аляски уменьшаются в объемах). Кроме того, за последние 30 лет на 5% сократилась площадь ледяного покрова Берингова моря.

Уменьшение ледяного покрова имеет огромное значение для данного экорегиона. Наличие ледяного покрова — решающий компонент Беринговоморского экорегиона. Он влияет на различные виды физической активности: от атмосферных явлений до океанических течений и температуры морского дна. Он обеспечивает основные места охоты и размножения, а также защищает места обитания белых медведей, тюленей, моржей и других млекопитающих. Ледяной покров необходим для роста микроводорослей, которые являются основой всей системы трофических отношений Берингова моря. Весенний фитопланктон цветет по краю ледяного панциря, способствуя росту биопродуктивности в начале лета.

Повышение температуры оказывает влияние на распространение, местонахождение и количество рыбы и других температуро- чувствительных морских животных, от которых зависит питание и благосостояние людей всего мира. Изменившееся состояние морского льда и мест обитания животных приводит к тому, что передвижение по льду становится трудным и опасным. К тому же, немаловажное влияние оказывает ужесточение погодных условий, таких как частота и сила штормовых волн, вызывающих прибрежную абразию и наводнение.

Необычные океанические и атмосферные условия, возникшие в Беринговом море в конце 1990-х можно объяснить реакцией арктического экорегиона и его дикой природы на повышение температуры. В 1997 году в тропиках имело место течение Эль Ниньо, и начало лета в Северной Пацифике и в Беринговом море было необычайно теплым, безветренным и безоблачным. Обильное цветение кокколитофоры, микроскопического морского растения, обычно растущего в тропических широтах, наблюдалось в восточной части Берингова моря в том же году. Хотя весной 1998 года бушевали шторма, летом пышным цветом расцвела кокколитофора. Последствия распространения этого вида планктона пока не ясны, этот беспрецедентный феномен представляет собой результат климатических изменений в этих северных водах.

Кроме того, существовал ряд других значительных, необычных событий, произошедших в восточной части Берингова моря в 1997 и 1998 годах. Имеется в виду смерть чрезвычайно высокого числа морских птиц, особенно тонкоклювых буревестников, которые гнездятся в юго-восточной Австралии, но каждое лето мигрируют в богатые рыбой воды Берингова моря в целях пропитания. Оказалось, что 190 тыс. буревестников и десятки тысяч длинноклювых кайр просто умерли с голоду. Исследования показали, что птицы с трудом могли находить добычу из-за влияния одного или нескольких из следующих факторов: плотная, мутная масса кокколитофоры; снижение пищевой ценности воды привело к уменьшению количества добываемой пищи; возможно, птицы могли столкнуться с решительным сопротивлением гладких китов, кормящихся вблизи цветущей кокколитофоры. Кроме того, в Бристольский залив, крупнейший в мире район добычи дикой нерки, вернулось очень небольшое количество лосося, что имело разрушительные последствия для экономики многих прибрежных сообществ.

К событиям 1997 и 1998 годов, которые могут быть связаны с потеплением вод Беринговоморского бассейна, относится и вспышка грибковой инфекции среди северных морских котиков, 70% которых рождается каждый год на островах Прибылова. Результатом этой инфекции явилось исчезновение ости (грубый верхний шерстяной покров морских котиков, позволяющий животным сохранять тепло и обеспечивающий защиту от холода).

Экосистема Берингова моря еще недостаточно изучена. Кроме того, пока неизвестно являлись ли эти климатические изменения аномалиями, такими как Эль Ниньо, или же это свидетельства серьезных широкомасштабных изменений. Принимая во внимание, насколько быстро и драматично экосистема Берингова моря реагирует на изменение климата, ученые предлагают создавать и немедленно внедрять долгосрочные научно-исследовательские инициативы, обеспечивающие более точное понимание того, как функционирует этот исключительно продуктивный экорегион. Они будут включать информацию, полученную с помощью научного мониторинга, а также наблюдения местных жителей и данные рыбной промышленности.

Ученые, изучающие глобальное потепление, уверены в том, что арктические экосистемы и их дикая природа более уязвимы для климатических изменений, чем экорегионы тропических широт. Животные, рыбы и растения тропических и умеренных широт могут сменить свое географическое положение и переместиться в северные районы. Но для температурочувствительных живых существ, живущих около полюсов, даже незначительное потепление не оставляет выбора. Для «дикой природы тундры и северных морей, — пишет биолог Эдвард Уилсон, — Северный и Южный полюса — это граница, которую они не могут перейти. Все особи северных широт, от северного оленя до белого медведя, рискуют исчезнуть с лица Земли».

Анализируя сегодняшний уровень содержания диоксида углерода в атмосфере Земли, можно предположить, что температура в северных широтах, включая Аляску, в течение последующих 80-100 лет может подняться на 4-6 градусов Цельсия (около 10 градусов по Фаренгейту). Такое потепление будет иметь значительные социальные и биологические последствия не только для Беринговоморского экорегиона. Оно затронет циркуляцию океанических течений, климат и продуктивность наземных и водных пищевых цепочек всего мира.

2. НЕПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИОРЕСУРСАМИ

Коммерческая эксплуатация ресурсов Берингова моря началась в конце XVIII века и значительно увеличилась в XIХ и XX веках. Роскошный густой мех каланов и северных морских котиков издревле привлекал русских добытчиков меха. Вскоре к России присоединились Канада, Япония, США, а позднее Китай, Корея, Польша и Тайвань, и началась широкомасштабная коммерческая добыча китов, тюленей и рыбы. Добыча китов и тюленей продолжалась вплоть до начала 1970-х и 1980-х годов соответственно, когда и была отменена.

Объем коммерческого рыболовства, напротив, возрастал по мере совершенствования рыбодобывающих технологий и увеличения капиталовложений во флот. Траловая добыча рыбы в Беринговом море в середине 1900-х нанесла серьезный урон популяциям камбалообразных и морского окуня. Запасы минтая существенно снизились в конце 1960-х годов. Скоро добыча минтая стала являться основной для многих рыбодобывающих флотов мира. Фактически, добыча беринговоморского минтая, приносящая экономике Соединенных Штатов 1 миллиард долларов ежегодно, в настоящее время является одной из крупнейших рыбалок мира. Общий объем вылова в Беринговом море составляет около пяти процентов от мировой добычи морепродуктов.

Последствия такой интенсивной эксплуатации, вкупе с изменением климата, различными формами загрязнения и смещением естественных циклов и особенностей жизнедеятельности рыб и диких животных привели к глубоким экологическим изменениям, а также к нестабильности в отдельных популяциях. Объем добычи ряда морепродуктов в восточной части Берингова моря снижен:

— Катастрофическое состояние запасов камчатского краба в начале 1980-х заставило рыбодобывающий флот переключиться на истребление краба стригуна. Результат не заставил себя долго ждать. К 1999 году популяция краба стригуна резко сократилась.

— Популяции сельди, мойвы и других рыб, играющих важную роль в питании главных хищников Беринговоморского экорегиона, таких как морские птицы, начали снижаться с середины 1990-х.

— Семь видов китообразных, питающихся в Беринговом море в летний период, включены в список исчезающих видов.

— Популяция сивучей по сравнению с 1980 годом уменьшилась на 80%, поэтому в 1996 году они также были занесены в разряд исчезающих.

— Северным морским котикам, 70% из которых рождаются в Беринговом море, в соответствии с Федеральным законом по защите морских млекопитающих (MMPA), придан статус исчезающих видов.

— Популяции каланов, обитающих на Алеутских островах, за последние семь лет уменьшились на 90%.

— Популяции красноногой говорушки на островах Прибылова уменьшились на 60% по сравнению с 1970 годом.

— Белоспинный альбатрос, малая и очковая гага занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Благоприятное состояние популяций рыб, птиц и морских млекопитающих в западной части Берингова моря на самом деле далеко от истины. Российские ученые и природоохранные организации говорят о том, что уровень эксплуатации рыбных ресурсов в 200-мильной исключительной экономической зоне России чрезвычайно высок и в дальнейшем давление на рыбные запасы будет только увеличиваться.

Источник

Портрет моря: Берингово

Берингово море – окраинное море Северного Ледовитого океана, крупнейшее из морей Дальнего Востока (занимает пространство между параллелями 66°30 и 51°22′ с. ш. и меридианами 162°20′ в. д. и 157° з. д). Протяжённость моря с севера на юг – 1 600 км, с востока на запад – 2 400 км.), самое глубокое море России (площадь 2,315 млн. кв. км. Средняя глубина — 1600 метров, максимальная – 4 151 метр). Площадь поперечного сечения Берингова пролива равна 3,4 км 2 , а глубина – всего 60 м. Воды Чукотского моря практически не влияют на акваторию Берингова моря, но участие беринговоморских вод в Чукотском море весьма значительно. Берингово море почти полностью находится в субарктической климатической зоне, только самая северная часть относится к арктической, а самая южная часть – к зоне умеренных широт. Этим определяются и климатические различия между разными районами моря. [7]

Берингово море – одно из самых богатых морей планеты по продуктивности. При относительной величине в 0.6% от площади Мирового океана и 7.9% – от площади северной части Тихого океана, здесь добывалось (1980-90 гг.) до 4.7 млн. т морепродуктов, что составляет 6.8% мирового или 14.5% северотихоокеанского улова. Акватория Берингова моря включена в число двухсот экорегионов (Global 200), рассматриваемых Всемирным Фондом Дикой Природы как приоритетные для природоохранной деятельности в глобальном масштабе [12].

Область вечной мерзлоты занимает в азиатском секторе Арктики практически всю территорию, за исключением полуострова Камчатка, и берега в этом регионе развиваются гораздо быстрее (в сравнении со скоростью развития других известных геолого-геоморфологических процессов), чем в других климатических зонах. Согласно последним данным [6], берега Берингова моря образовались в результате постепенного, но постоянного наступления моря на сушу в течение длительного периода (от 65 млн. лет назад по настоящее время), поэтому береговая линия побережья сильно изрезана, при этом рельеф суши, окружающий акваторию моря, несколько раз подвергался обработке ледниками, а во время послеледникового повышения уровня моря (13-12 тыс. лет назад), вызванного массовым таянием ледников, море затопило низменные формы рельефа, что привело к формированию разнообразных типов заливов и бухтовых берегов (чередование бухт и мысов в рельефе).

Крупнейшими заливами на западном побережье являются Озерной, Карагинский, Олюторский, Анадырский. Широко распространены на побережье юго-восточной части Чукотки и в пределах Корякского нагорья фиордовые (глубоко врезанные в береговые скалистые породы заливы) берега (Провидения, Ткачен, пролив Сенявина, Румилет и др.). Анадырский залив Берингова моря, где расположен крупнейший порт на южной Чукотке, характеризуется изрезанностью береговой линии и включает в себя заливы Креста и Анадырский лиман. Северо-восточные берега Анадырского залива окаймлены Чукотским нагорьем, в районе залива Креста горы постепенно отходят от берега вглубь суши, уступая место предгорной равнине, переходящей к югу во всхолмленную Анадырскую низменность. Участок побережья от мыса Беринга до мыса Гинтера сложен рыхлыми довольно молодыми (четвертичными) отложениями с прослойками льда, образовавшегося в трещинах горных пород, что характерно для областей, где распространена вечная мерзлота (жильный лёд). В процессе эволюции берегов разрушительная деятельность волн привела к выравниванию береговой линии. В районе косы Меечкин весь участок побережья может быть отнесен к лагунному типу берега, когда небольшая акватория лагуны отделена от моря песчаной или песчано-галечной косой [1].

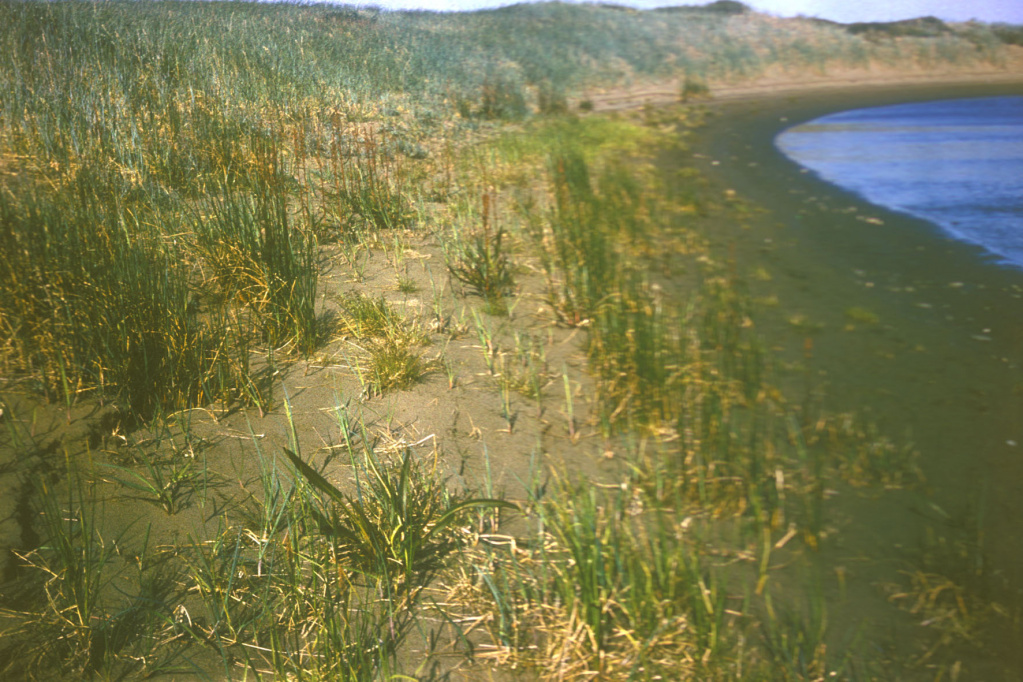

Как местообитания приморской маршевой растительности наибольшее значение имеют берега с приливными осушками (илистыми и песчаными), но на берегах Берингова моря (в основном) маршевые зоны формируются у подножия абразионных приливных берегов (крутой, до отвесности, скалистый берег – клиф), сложенных осадочными породами, где обнажаются берега с почти горизонтальной обсыхающей поверхностью, зарастающие приморской растительностью [16].

Растительный покров приморской территории содержит много уникальных, редких видов, свидетельствующих о некогда существовавшем между Азией и Америкой Берингийском мосте суши. Иногда в приморской тундре можно встретить малочисленные изолированные популяции Эдельвейса камчатского, находящиеся на границе своего распространения [4].

Состав растительности приморских песков и динамика смены растительных сообществ песчано-галечных пляжей и кос одинаковы по всему западному побережью Берингова моря. В его южной части на песчаных пляжах отдельными куртинами произрастает Гонкения овальнолистная с добавлением Мертензии морской. Местное население собирает вегетативные части этих растений, заквашивает и употребляет в пищу, как соление. Для пологих склонов песчано-галечных валов на приморских косах характерны сомкнутые злаково-гонкениевые группировки. На перегибах склонов песчано-галечных кос к ним присоединяются Чина морская и единственный вид ирисов, произрастающий на Чукотке и в Корякии – Ирис щетинистый, образуя сомкнутые сообщества [16].

Для сохранения уникальных природных экосистем Берингова пролива в 1993 г. было подписано соглашение с США о создании природно-этнического парка «Берингия», в 2013 г. его статус был повышен до национального парка. На территории парка уникальные животные и растения находят свое прибежище. На суше гнездятся редкие перелётные водоплавающие птицы (канадский журавль, гуси – белый и белошей, кулики) [1]. На морском побережье располагаются колонии птиц, птичьи базары, лежбища и места временного отдыха морских млекопитающих. В прилегающей морской акватории обитают моржи, кольчатая нерпа, пёстрая нерпа, лахтак или морской заяц, киты (серый, гренландский, горбач, кит Минке, белуха, косатка и другие) (Кузин, 2003). На территории парка располагаются термоминеральные источники со своеобразной флорой и фауной (Синевеемские, Кивакские, Чаплинские, Аракамчеченские, Лоринские, Дежневские, Гильмимлинейские, Нешканские и др.), с наличием в их составе эндемичных и реликтовых элементов, объекты древней культуры коренного населения (Китовая аллея на острове Итыгран) [4].

Берингово море известно своей высокой продуктивностью и поддерживает многочисленные популяции донной флоры, донных беспозвоночных, рыб, морских птиц и млекопитающих. Побережье Берингова моря – это область интенсивного рыболовства, форсированного освоения шельфовых месторождений нефти и многочисленных военных и военно-морских баз, часть из которых ныне заброшена [10], [11].

Морская донная флора Берингова моря довольно разнообразна по видовому составу; она возникла в более южных районах, но постепенно адаптировалась к развивавшемуся на протяжении кайнозоя похолоданию. Важнейшими экологическими факторами существования современных флор водорослей-макрофитов выступают морские течения. В северо-западной части Берингова моря на литорали и верхней сублиторали выявлено 28 видов водорослей-макрофитов из 27 родов. Бурые макрофиты (ламинария, фукус) считаются пригодными для добычи, для употребления местным населением и частичного экспорта сырья. С одного квадратного метра отливной литорали можно получить 3-5 кг, а в верхней зоне литорали (сублиторали) до 10-12 кг свежего пищевого сырья.

Учёные отмечают [8], что истребление в историческом прошлом основного потребителя водорослей – морской коровы Стеллера (млекопитающее из отряда сирен, близкое к хоботным – слонам; последнюю морскую корову Стеллера съели в 1768 г.) – вызвало дисбаланс в экосистеме шельфа южной части Берингова моря, где в настоящий момент происходит мощное разрастание водорослей, их поднятие на меньшие глубины и гниение избыточной растительности.

Также бурые водоросли (ламинария Бонгарда) могут использоваться для очистки морской воды с помощью санитарной марикультуры [9].

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов рыбопродуктивности Берингова моря содержится в работе В.О. Мокиевского и В.А. Спиридонова [12] где даётся научное обоснование большой продуктивности Берингова моря (1500 кг/км2), что «соответствует наиболее продуктивным районам Мирового океана и сравнимо с таковой самых обильных в этом отношении участков – апвеллингов Перу и западной Африки». (Апвеллинг – зона подъёма более холодных и богатых питательными веществами вод из глубин океана к поверхности, где они замещают более тёплые, но бедные поверхностные воды). После введения в конце 1970-х гг. правительствами США и СССР двухсотмильных экономических зон, западная часть Берингова моря стала вторым по значимости (после Охотского моря) промысловым районом для дальневосточного рыболовного флота.

Общая биомасса промысловых рыб в западной части Берингова моря в настоящее время составляет не менее 4 млн. т. Промыслом используется не более 10% этой величины. Ихтиофауна Берингова моря насчитывает 233 вида рыб, среди которых много ценных промысловых видов. Большинство из них – холодноводные бореальные виды, на севере есть и арктические. Промысловое значение имеют 25 видов рыб [9]. Наиболее важны для промысла сельдь, минтай, треска, сайка, камбалы, палтусы, морские окуни, терпуги, макрорусы, угольная рыба, навага, а наиболее ценные в пищевом отношении рыбы – тихоокеанские лососи, гольцы и корюшки. В северо-западной части Берингова моря наиболее разнообразны таксоны рыб, центр происхождения которых располагается в северной части Тихого океана. Это, в основном, рыбы, ведущие донный и придонный образ жизни (камбалы). В толще воды открытого моря обитают, главным образом, представители древних таксонов (дальневосточная серебрянка, тихоокеанский батилаг, северный веретенник и др.). Структура вылова промысловых объектов в дальневосточном бассейне к настоящему моменту сложилась следующим образом: минтай составляет 55-60%, сельдь – около 15%, лососи – около 10%, камбала – 4-5%, треска 3-4%, терпуги 2-3%, сайра 1-2%, лемонема 1-2%, навага – 1.5-2%, бычки – около 2%, палтусы – около 1 % и прочие 1.5-2% [2], [3].

На протяжении более двухсот лет водные биоресурсы Берингова моря эксплуатируются с разной степенью интенсивности. Первое место принадлежит рыболовству, которое было основным видом использования биологических ресурсов Берингова моря. Второе место занимает промысел морских млекопитающих, а также сбор водорослей. В западной части Берингова моря разрешается добывать девять видов морских млекопитающих: три вида китообразных – гренландский и серый киты, белуха – и шесть видов ластоногих: морж, морской котик, лахтак (морской заяц), ларга или пестрая нерпа, акиба или кольчатая нерпа и крылатка или полосатый тюлень [5].

Морж проводит зиму на мелководье юго-восточной части Берингова моря, весной мигрирует в Чукотское и Восточно-Сибирское моря, хотя взрослые особи остаются в Беринговом море. Все морские млекопитающие (кроме морского котика) являются объектами местного промысла только для нужд коренного населения. Из мяса моржа (большей частью) местные прибрежные жители готовят национальное эскимосско-чукотское блюдо – копальхен, представляющее собой довольно большие срезанные пласты кожи моржа с подкожным жиром и мясом, свёрнутые в рулет и проведшие в особых ямах-холодильниках достаточно долгое время.

Обитающие в Беринговом море китообразные представлены примерно полутора десятками видов из шести семейств. Основные представители – горбач, финвал, кашалот, нарвал, белуха, косатка, серый дельфин, дельфин белобочка [8]. Использование китов разрешено по квотам только для нужд коренного населения. Мясо китообразных по структуре жёсткое, пахнет рыбой, для его приготовления нужна длительная тепловая обработка, хотя сырая кожа кита на ощупь гладкая и по вкусу похожа на сырые белые грибы.

До настоящего времени морские экосистемы поддерживали себя сами. Океан представлялся человеку безбрежным, ресурсы его – бесконечными, а объёмы промысла ограничивались лишь техническими возможностями орудий лова. Сегодня антропогенное воздействие на побережье Берингова моря значительно варьирует по интенсивности на всём протяжении его береговой линии [14]. Экологами отмечено, что в первой половине двадцатого столетия резко сократились стада китов, в особенности пострадали серые и полярные киты в Охотском море, а также полярные киты и горбачи в Беринговом. С начала века северная часть Тихого океана становится важным мировым районом промысла рыбы и морских беспозвоночных [17]. Поэтому скорейшее решение таких глобальных вопросов, как проблемы разграничения экономических зон России и США и возможность сотрудничества между странами в области управления биоресурсами, состояние биоресурсов и перспективы их использования (беринговоморский минтай, лососевые, крабы и т.д.), воздействие промысла на морские экосистемы, а также решение проблемы загрязнения моря отходами – позволит избежать негативного влияния на экосистемы Берингова моря.

Автор: Людмила Александровна Сергиенко, доктор биол. наук, профессор Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета.

2. Балыкин П.А. Ихтиоцены западной части Берингова моря: состав, промысловая значимость и состояние запасов: Автореф. дисс. … д-ра биол. наук. М.: ВНИРО, 2006. 50 с. 25.

3. Балыкин П.А., Терентьев Д.А., Василец П.М. Структура уловов на рыбных промыслах в северо-западной части Берингова моря // Изв. ТИНРО. 2005. Т. 140. С. 18–36.

4. Беликович А.В., Галанин А.В., Афонина О.М., Макарова И.И. Растительный мир особо охраняемых территорий Чукотки. Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2006. 260 с.

5. Болтунов А.Н., Гаврило М.В., Сергиенко Л.А. и др. Воздействие изменения климата на российскую Арктику: анализ и пути решения проблемы. WWF России. – М., 2008. – 28 с.

6. Залогин Б.С., Косарев А. Н. Моря. М, Мысль, 1999.

7. Каплин П.А. и др. Берега. Серия «Природа мира».М.Мысль.1991. 479 с.

8. Кузин А.Е. Морские млекопитающие Берингова моря (ретроспективный анализ промысла и численности) Известия ТИНРо 2003 т. 134 С. 46-100.

9. Кусакин О.Г., Иванова М.Б., Цурпало А.П. Список видов животных, растений и грибов литорали дальневосточных морей России. Владивосток: Дальнаука, 1997. 167 с

10. Матишов Г.Г. Балыкин П.А., Карпенко В.И. Большие морские экосистемы России: западная часть Берингова моря // Вестник южного научного центра РАН. Т.5. , № 2, Москва. 2009 С. 49–57.

11. Матишов Г.Г., Денисов В.В. Экосистемы и биоресурсы европейских морей России на рубеже ХХ и ХХI веков. Мурманск: ООО “МИП-999”, 1999. 124 с.

12. Мокиевский В.О., В.А. Спиридонов Что означают для России ее морские биологические ресурсы // Россия в окружающем мире: 1999 (Аналитический ежегодник). Отв. ред. Н.Н. Марфенин. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. ñ 324 с С. 1-16.

13. Москалев Л. И. Мэтры глубин. М, Из-во КМК, 2005

14. Региональные изменения климата и угроза для экосистем. Вып. 2. Чукотский экорегион. М.: WWF, 2002. 28 с

15. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. Владивосток: Изд-во ТИНРО, 2005. 366 с

16. Сергиенко Л.А. Флора и растительность побережий Российской Арктики м сопредельных территорий. Петрозаводск. Изд-во ПетрГУ. 2008. 225 с.

17. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Проект. 2010. М. 242 с.

18. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. Владивосток: Изд-во ТИНРО, 2005. 366 с

Источник