- Анализ стихотворения «Как океан объемлет шар земной» Тютчева

- Краткий анализ

- История создания

- Композиция

- Средства выразительности

- Cредства художественной изобразительности в русском языке и литературе

- Какие бывают изобразительно-выразительные средства языка

- Основные элементы — тропы

- Основные элементы — фигуры речи

- Фонетические и другие средства

- Роль изобразительно-выразительных средств в литературе и не только

- Важная таблица и перечень литературы

- Заключение

- «Как океан объемлет шар земной» анализ стихотворения Тютчева по плану кратко – тема, идея, жанр

- Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева “Как океан объемлет шар земной…”.

- Краткий анализ

- Анализ стихотворения Тютчева «Как океан объемлет шар земной…»

- Стихотворение Ф.И. Тютчева «Душа моя — Элизиум теней»

- Средства выразительности

- Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «В толпе людей, в нескромном шуме дня…»

Анализ стихотворения «Как океан объемлет шар земной» Тютчева

Ф. И. Тютчев мастерски отображал человеческое бытие через образы природы. Ярким примером этого является философское стихотворение «Как океан объемлет шар земной…». Школьники изучают его в 10 классе. Предлагаем ознакомиться с кратким анализом «Как океан объемлет шар земной…» по плану.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Как океан объемлет шар земной.

История создания – произведение было написано в период с 1828 по 1830 гг., впервые опубликовано под названием «Сны» в журнале «Галатея» в 1830 г.

Тема стихотворения – человеческие сны как возможность постижения вселенной.

Композиция – По смыслу стихотворение не делится на части, представляя целостное размышление автора о снах человека. Формально стихотворение состоит из трёх строф.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – четырёх-, пятистопный ямб, в первой строфе рифмовка кольцевая АВВА, во второй и третьей – перекрёстная АВАВ.

Метафоры – «земная жизнь кругом объята снами», «прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн», «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены».

Эпитеты – «звучные волны», «волшебный челн», «темные волны», «слава звездная».

Сравнение – «как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами».

История создания

Произведение было написано в 1828–1830 годах, когда поэт жил в Мюнхене. За границей он имел возможность пообщаться с немецкими философами и мастерами пера, и в его творчестве начинают преобладать философские мотивы.

Анализируемое стихотворение впервые было опубликовано в журнале «Галатея» под названием «Сны». В этом же периодическом издании были напечатаны и другие творения Тютчева. Они демонстрировали талант поэта, но тогда известность ему не принесли.

В стихотворении развивается тема человеческих снов. Автор оригинально интерпретирует распространённый в мировой литературе мотив, создавая яркие метафорические образы. В центре произведения лирическое «Я», которое в последней строфе плавно переходит в «Мы».

Лирический герой почти незаметен, куда важнее его размышления и фантазия. В первой строфе он сравнивает сны с океаном. Жизнь же воспринимается как нечто неотрывное от сна. Сны – мощная стихия со « звучными волнами ».

Сонная стихия взывает к человеку и быстро уносит его лодку в даль своих волн. В третьей строфе оказывается, что океан на самом деле – небо, манящее нас своими звёздами и тайной. По пылающей бездне и плывут люди во время своих сновидений. Таким образом, Ф. Тютчев развивает мысль о том, что, уснув, человек попадает на небосвод и может многое постичь в этом волшебном состоянии.

Композиция

Композиция стихотворения простая. По смыслу оно не делится на части, представляя целостный монолог о снах человека. Формально стихотворение состоит из трёх строф-четверостиший.

Жанр стихотворения – элегия, так как лирический герой предаётся неторопливым философским размышлениям над поставленной проблемой. Стихотворный размер – четырёх- и пятистопный ямб. Автор использовал разные виды рифмовки: в первой строфе – кольцевую АВВА, во второй и третьей – перекрёстную АВАВ. В произведении есть и мужские, и женские рифмы.

Средства выразительности

Для раскрытия темы поэт создал яркие оригинальные образы, используя в каждом стихе средства выразительности. Преобладают в тексте метафоры: земная жизнь кругом объята снами», «прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн», «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». При помощи сравнения создается ключевой образ: «как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами» . Эпитеты дополняют картину: «звучные волны», «волшебный челн», «темные волны», «слава звездная».

Шум океана воспроизводится при помощи аллитерации «с», «ч»: «настанет ночь – и звучными волнами стихия бьет о берег свой» .

В стихотворении встречается высокая поэтическая и старославянская лексика: “объемлет, “глас”, “челн”.

Источник

Cредства художественной изобразительности в русском языке и литературе

Изобразительно-выразительные средства русского языка — это художественные приемы, создающие образность повествования. Именно благодаря им русский язык неповторим, колоритен и поэтически ярок.

Какие бывают изобразительно-выразительные средства языка

Все изобразительно-выразительные средства подразделяются на:

- лексические (специальные: тропы, неспециальные: синонимы, антонимы и др.)

- синтаксические (стилистические фигуры речи);

- фонетические.

Лексические изобразительно-выразительные средства языка — тропы — это слова и выражения, употребляемые в переносном смысле, с целью создания эмоционального образа при описании какого-либо явления. Тропы дают возможность не только понять, но и почувствовать то, что описано или сказано словами.

Синтаксические изобразительно-выразительные средства — фигуры речи — это особое построение слов для усиления эмоционального воздействия от текста. Фигуры речи заставляют сильнее прочувствовать те моменты, на которых автором сделан акцент.

В свою очередь, тропы и фигуры речи имеют свою классификацию:

Основные элементы — тропы

Итак, ниже перечислим основные элементы лексических изобразительно-выразительных средств — троп.

Эпитет — это художественно-образная характеристика явления: статные осины, могучий дуб, томительный свет.

Метафора — это скрытое сравнение: крыло самолета, лунный серп, костер заката.

Метонимия — это переименование предмета или явления на основании близких, легко понимаемых связях между заменяемыми словами. Например, лес поет (вместо “птицы в лесу поют”); город спит (вместо “жители города спят”); чайник кипит (вместо “вода в чайнике кипит”).

Синекдоха — это название целого через его часть и наоборот. Например, береги копейку (деньги); волнуется зритель (зрители).

Гипербола — это художественное преувеличение: океан любви; бесконечная равнина; не видеться сто лет.

Литота — это художественное преуменьшение: жизнь, как один миг; мужичок с ноготок; дюймовочка.

Перифраза — это иносказание, когда название предмета заменяется образным оборотом. Например, черное золото (нефть); царь зверей (лев); погрузиться в сон (заснуть).

Сравнение — это создание образа через сопоставление объектов. Например, нахмурился, словно туча; в море, как в зеркале, отражается луна.

Олицетворение — это изображение предметов или явлений живыми, наделенными способностью чувствовать, мыслить, говорить. Например, из-за туч выглянуло солнышко; лес настороженно молчит.

Основные элементы — фигуры речи

А теперь, основные элементы синтаксических изобразительно — выразительных средств — фигур речи.

Риторическое обращение — это условное обращение для усиления выразительности сказанного, для создания разных оттенков настроения. Например, “Беларусь моя, как я тебя люблю!” или “Послушай, будь другом.”

Риторический вопрос — это вопрос, не требующий ответа, иначе говоря вопрос-утверждение. Например, “Быть или не быть?” или “Любите ли вы море, как люблю его я?”

Анафора — это единоначалие, повторение звуков и слов в начале каждого высказывания отдельно взятого отрывка речи. Например, “Пусть придет зима, пусть ляжет снег, пусть завьюжит, заметет — пора бы уж.”

Парцелляция — это интонационное деление фразы на фрагменты-самостоятельные предложения. Например, “Светила полная луна. Завораживала. Пленяла.”

Градация — это такой порядок слов, когда их значение постепенно усиливается, повышая эмоциональное восприятие высказывания. Например, “Дождь царапал, стучал, барабанил в окно и не давал спать.”

Инверсия — это перестановка слов в предложении. Например, “Нашла вчера книгу я”.

Параллелизм — это схожая конструкция соседних отрезков речи. Например, “Не сияет на небе красно солнышко, не поют ему песни птицы певчие.”

Антитеза — это противопоставление контрастных понятий для создания образа. Например, “Ты богат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт.”

Оксюморон — это сочетание двух взаимоисключающих понятий: немой крик, безмолвный разговор.

Эллипсис — это намеренный пропуск слов, которые легко восстанавливаются из контекста. Например, “С вокзала он прямо сюда.”

Фонетические и другие средства

Ну, и фонетические изобразительно-выразительные средства:

И это еще не все. Со школы всем нам хорошо известны антонимы, синонимы, омонимы, неологизмы, фразеологизмы, диалектизмы, жаргонизмы.

И если они используются с целью усилить эмоциональное воздействие на слушателя или читателя, то тоже являются изобразительно-выразительными средствами речи. Они относятся к лексике, и то, что они есть и их много, лишний раз доказывает, что русский язык богат и необъятен.

Роль изобразительно-выразительных средств в литературе и не только

Как много инструментов для того, чтобы создать образ, донести мельчайшие оттенки настроения, передать атмосферу, вызвать эмоции, отразить всю палитру красок жизни и надолго остаться в памяти!

Великий и могучий русский язык по праву считается таковым именно из-за того, что дает возможность выражать свои чувства, делать общение живым, душевным.

Средства художественной изобразительности используются не только в литературе. Они украшают и нашу разговорную, повседневную речь.

Мы, не задумываясь, употребляем образно-выразительные слова: “васильковые глаза”, “слепой дождь”, “золотые руки”, “блестящий ум”, “душа поет”, “голова гудит”, “напугал до смерти”, “сто лет тебя знаю”, “кот наплакал”, “погода шепчет” и прекрасно понимаем, о чем идет речь.

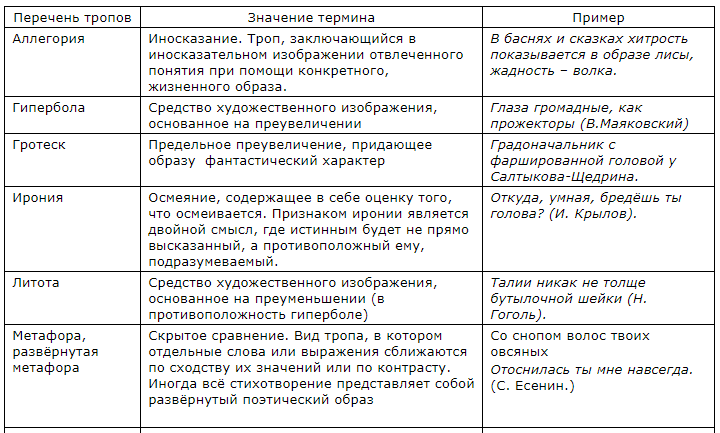

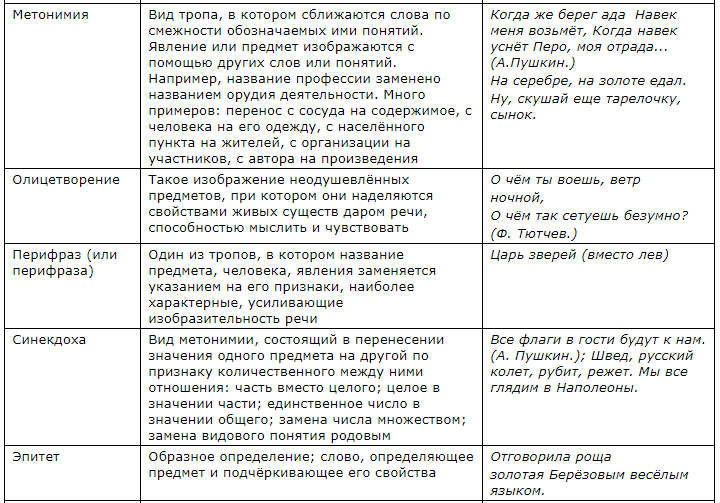

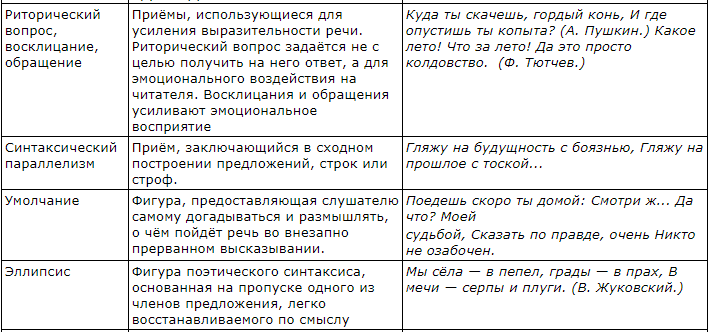

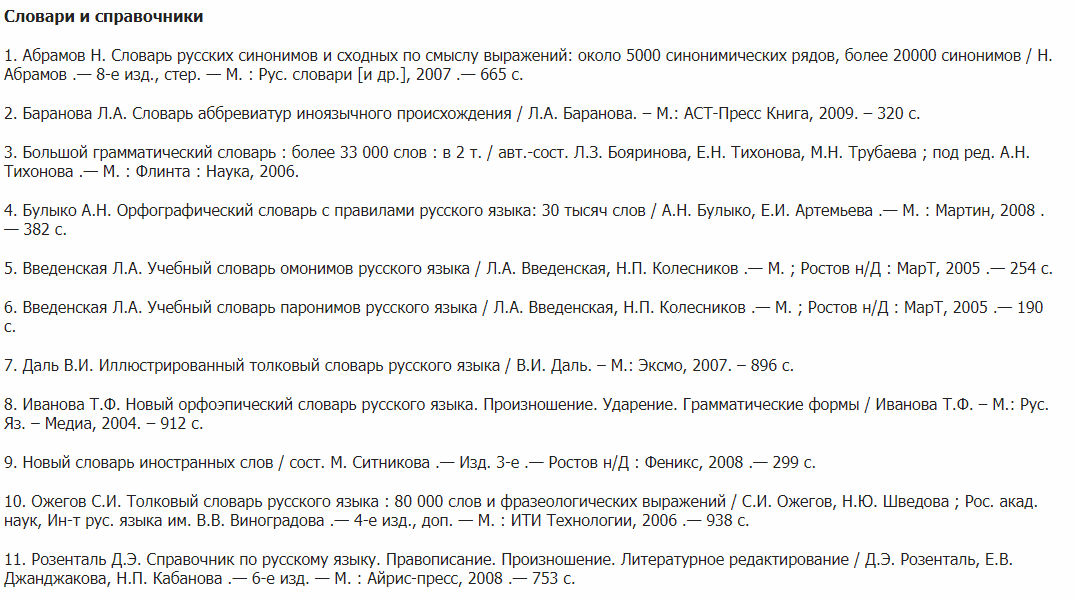

Важная таблица и перечень литературы

Для тех, кто хочет сделать свою речь насыщенной и яркой, для удобства восприятия материала все термины сведены в таблицу, из которой можно увидеть, как называется языковое средство, его значение и примеры употребления художественно-изобразительного средства в литературе:

А если вы хотите “поглубже окунуться в эту тему”), вот перечень словарей, в том числе и изобразительно-выразительных средств русского языка:

И настраивающее на поэтический лад видео об изобразительно-выразительных средствах языка:

Заключение

Русский язык красив и мелодичен. И художественным словом с огромным разнообразием смысловых оттенков, и интонацией, и синтаксическими конструкциями, способными создавать настроение.

Давайте учиться жить душой и разговаривать на ее языке!

Источник

«Как океан объемлет шар земной» анализ стихотворения Тютчева по плану кратко – тема, идея, жанр

Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь — и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глас ее: он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн; Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.

Стихотворение “Как океан объемлет шар земной…” написано в 1830 году, когда Тютчев жил в Мюнхене, где встречался с известными немецкими литераторами и философами (Гейне, Шиллер и т. д.), поэтому его стихи изобилуют философскими размышлениями. С первых строк герой погружается в ночной сон, который захватывает его. Заявленная тема ночной жизни души человека характеризует все творчество Тютчева. Композиционно стихотворенье четко разделено на три части строфами, определяющими мысль текста.

Автор сравнивает два мира: величественный и грозный мир стихии океана и мир ночи, завораживающей человека. Сон – состояние сознания, когда человек не может управлять своим телом и мыслями, когда он получает информацию из иного мира, сон – граница между загадкой и реальностью, связующее звено между материальным и духовным мирами, “днем и ночью”. Стихии похожи, но одна властвует над телом человека, а другая — над его мыслями.

Герои увлечены волшебством ночи, которая “нудит и просит”. В ночном сумраке герои должны найти путь, который выведет их к суше, но прилив уносит их.

Стихии, окружающие героев, объединяются в одно целое, выражая себя через друг друга. “Глубокое небо” и “Пылающая бездна” — полное слияние стихий, катарсис, важнейший момент в жизни человека. Герои окружены бездной, они находятся во власти мироздания – гармоничного, но неизвестного мира. Челн – спасительная лодка, не дающая захватить героев, но она не может вечно противостоять стихиям. Автор обрывает повествование, предоставляя героев самим себе и окружающему миру.

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева “Как океан объемлет шар земной…”.

Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь — и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глас ее: он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн; Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.

Стихотворение “Как океан объемлет шар земной…” написано в 1830 году, когда Тютчев жил в Мюнхене, где встречался с известными немецкими литераторами и философами (Гейне, Шиллер и т. д.), поэтому его стихи изобилуют философскими размышлениями. С первых строк герой погружается в ночной сон, который захватывает его. Заявленная тема ночной жизни души человека характеризует все творчество Тютчева. Композиционно стихотворенье четко разделено на три части строфами, определяющими мысль текста.

Автор сравнивает два мира: величественный и грозный мир стихии океана и мир ночи, завораживающей человека. Сон – состояние сознания, когда человек не может управлять своим телом и мыслями, когда он получает информацию из иного мира, сон – граница между загадкой и реальностью, связующее звено между материальным и духовным мирами, “днем и ночью”. Стихии похожи, но одна властвует над телом человека, а другая — над его мыслями.

Герои увлечены волшебством ночи, которая “нудит и просит”. В ночном сумраке герои должны найти путь, который выведет их к суше, но прилив уносит их.

Стихии, окружающие героев, объединяются в одно целое, выражая себя через друг друга. “Глубокое небо” и “Пылающая бездна” — полное слияние стихий, катарсис, важнейший момент в жизни человека. Герои окружены бездной, они находятся во власти мироздания – гармоничного, но неизвестного мира. Челн – спасительная лодка, не дающая захватить героев, но она не может вечно противостоять стихиям. Автор обрывает повествование, предоставляя героев самим себе и окружающему миру.

Написать комментарий

Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь — и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глас ее: он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн; Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.

Стихотворение “Как океан объемлет шар земной…” написано в 1830 году, когда Тютчев жил в Мюнхене, где встречался с известными немецкими литераторами и философами (Гейне, Шиллер и т. д.), поэтому его стихи изобилуют философскими размышлениями. С первых строк герой погружается в ночной сон, который захватывает его. Заявленная тема ночной жизни души человека характеризует все творчество Тютчева. Композиционно стихотворенье четко разделено на три части строфами, определяющими мысль текста.

Автор сравнивает два мира: величественный и грозный мир стихии океана и мир ночи, завораживающей человека. Сон – состояние сознания, когда человек не может управлять своим телом и мыслями, когда он получает информацию из иного мира, сон – граница между загадкой и реальностью, связующее звено между материальным и духовным мирами, “днем и ночью”. Стихии похожи, но одна властвует над телом человека, а другая — над его мыслями.

Герои увлечены волшебством ночи, которая “нудит и просит”. В ночном сумраке герои должны найти путь, который выведет их к суше, но прилив уносит их.

Стихии, окружающие героев, объединяются в одно целое, выражая себя через друг друга. “Глубокое небо” и “Пылающая бездна” — полное слияние стихий, катарсис, важнейший момент в жизни человека. Герои окружены бездной, они находятся во власти мироздания – гармоничного, но неизвестного мира. Челн – спасительная лодка, не дающая захватить героев, но она не может вечно противостоять стихиям. Автор обрывает повествование, предоставляя героев самим себе и окружающему миру.

Любовь и дружба как высокие, идеальные чувства, воспевались многими поэтами во все века и времена начиная с лириков античности. Из стихов о любви, про…

Лингвистический анализ стихотворения «Зимнее утро» Чтение первой строфы: Мороз и солнце; день чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный – Пора…

В. М. — мой любимый поэт. Конечно, в наши дни отношение к нему изменилось. Многие мои сверстники думают, что, кроме стихов о Ленине и партии, поэт нич…

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Как океан объемлет шар земной.

История создания – произведение было написано в период с 1828 до 1830 гг., впервые опубликовано под названием «Сны» в журнале «Галатея» в 1830 г.

Тема стихотворения – человеческие сны.

Композиция – По смыслу стихотворение не делится на части, представляя целостное размышлениее автора о снах человека. Формально стихотворение состоит из трех катренов.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – пятистопный ямб, в первой строфе рифмовка кольцевая АВВА, во второй и третьей – перекрестная АВАВ.

Метафоры – «земная жизнь кругом объята снами», «прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн», «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены».

Эпитеты – «звучные волны», «волшебный челн», «темные волны», «слава звездная».

Сравнение – «как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами».

Анализ стихотворения Тютчева «Как океан объемлет шар земной…»

Впервые стихотворение «Как океан объемлет шар земной…» было опубликовано в журнале «Галатея» в 1830 году под названием «Сны». Ключевой образ произведения — образ бездны, часто встречающийся в творчестве Тютчева. Здесь она представлена читателям таинственной и прекрасной. При помощи буквально нескольких строк поэту удалось передать все великолепие ночного неба, усыпанного звездами. Почему же пугает человека эта восхитительная картина? За глубиной бездны скрывается нечто, которое разум не в состоянии постичь. Так рождается практически первобытный страх. Звездное небо по ходу стихотворения превращается в огненную пучину, что позволяет Тютчеву продемонстрировать одновременно два чувства — восхищение и испуг.

Крайне важен для «Как океан объемлет шар земной…» мотив сна, характерный и для других произведений поэта, например, «Сон на море», « «. Погружение в сон дает шанс лирическому герою постичь тайны мироздания, прикоснуться к жизни собственной души вне реальности, законов разума. Ночь становится временем откровений. Человек откликается на ее зов, стремится к познанию. Но постичь секреты вселенной практически невозможно, и в этом заключается трагедия. Согласно мысли Тютчева, люди вынуждены постоянно плыть, окруженные со всех сторон пылающей бездной. Они одиноки, слабы разумом. Получается, человек — всего лишь беспомощная песчинка в масштабах бесконечной вселенной, вечный скиталец, ни на миг не прекращающий движения. Неизмеримость окружает его: снизу — океан, сверху — небеса. Бесконечность и безбрежность мира для поэта — не просто философская сентенция. Они вобраны в его душевную жизнь. Для Федора Ивановича не существовало разделения на космическое и личное. Его индивидуальное бытие полностью растворено во вселенском.

«Как океан объемлет шар земной…» принято относить к «ночной» лирике Тютчева. Для нее характерно употребление высокой лексики и слов церковнославянского языка. Кроме того, часто встречаются поэтизмы. Что касается рассматриваемого стихотворения, то в нем к первой категории относится «глас», ко второй — «челн».

Тютчев — поэт-философ. Этот тезис в очередной раз подтверждается при внимательном изучении именно «ночной» лирики. По ней можно понять отношение Федора Ивановича к человеку и его предназначению, к проблемам познания, к космосу, к бытию отдельного индивида.

В стихотворении развивается тема человеческих снов. Автор оригинально интерпретирует распространенный в мировой литературе мотив, создавая яркие метафорические образы. В центре произведения лирическое «Я», которое в последней строфе плавно переходит в «Мы».

Лирический герой почти незаметен, куда важнее его размышления и фантазия. В первых строфе он сравнивает сны с океаном. Жизнь же, воспринимается, как нечто неотрывное от сна. Сны – мощная стихия со «звучными волнами».

Сонная стихия взывает к человеку и быстро уносит его лодку вдаль своих волн. В третьей строфе оказывается, что океан на самом деле – небо, манящее нас своими звездами и тайной. По пылающей бездне и плывут люди во время своих сновидений. Таким образом, Ф. Тютчев развивает мысль о том, что, уснув, человек попадает на небосвод.

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Душа моя — Элизиум теней»

Душа моя — Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, Ни помыслам годины буйной сей, Ни радостям, ни горю не причастных.

Душа моя, Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами, призраки минувших, лучших дней, И сей бесчувственной толпою.

В этом произведении можно угадать авторский стиль. Я не знаком со всеми произведениями, но могу провести параллель между этим примером и стихотворением «Silentium!». Эти произведения объединяет одна особенность, характерная для творчества поэта. Это призыв к самопознанию, изучению своей души. Если стихотворение «Молчание!» («Silentium!») обращено к читателю и призывает его к мудрому молчанию, учит созидать свой внутренний мир, то произведение «Душа моя — Элизиум теней» обращено к чувствам поэта, представляет то, как ощущает себя автор в этом мире.

Стихотворение «Душа моя — Элизиум теней» было написано в 1836 году и относится к периоду Золотого века русской поэзии. В этот период формируется литературное наследие, которое получило признание многих поколений и людей разных стран, изучающих русскую литературу. Тютчев жил и творил в одно время с другими поэтами, которых мы называем классиками, это: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Андреевич Крылов, Василий Андреевич Жуковский и другие. Данное произведение, наверняка, было хорошо воспринято современниками Тютчева. Но и сейчас оно не утратило своей актуальности.

Прежде всего, актуальность данного произведения обоснована его проблематикой, а именно: неизведанный мир души человека. Тема, которую затрагивает творчество русского поэта, является вечной.

Именно об этом и говорит автор совершенно доступными словами. Среди людей, которые его окружают, и может быть, не всегда готовы быть для него собеседниками или просто друзьями, автор находит покой в своей душе, которая богата и разнообразна. Это правда, что образованные и культурные люди того времени часто не находили должного общества, так как наша страна того периода имела большое разделение людей на сословия: дворяне и крестьяне, барское сословие и холопы. Возможно, в данном произведении герой сталкивается именно с такой проблемой.

В своём стихотворении автор ставит душу человека выше отношений с окружающими людьми. В этом есть тонкие грани, о которых нужно догадываться. Я считаю, что талантливый, духовный человек своего времени, Фёдор Иванович Тютчев, говорит о том, как избегать конфликтов и справляться с неприятностями. Он открывает душу как место, в котором обитают светлые и прекрасные создания.

Слово «Элизиум», употреблённое в этом стихотворении дважды, означает «рай, благодать» на латинском языке. Автору спокойно и приятно оставаться наедине с собой, чтобы погружаться в свой внутренний мир, это и помогает ему забыть о неприятных моментах.

В стихотворении душа — это не только место, но также это друг и любовь. Если в первом четверостишии герой произведения погружается в свою душу и видит мир «Теней безмолвных, светлых и прекрасных», то во втором четверостишии это понятие меняет свою форму, во всяком случае, общение человека обычно происходит с другим существом человеческой природы, и автор общается с душой, как с подругой или даже любимой.

В конце своего произведения автор ставит риторический вопрос, обращаясь к своей душе. Этот длинный и очень сложный вопрос стоит зачитать заново:

Душа моя, Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами, призраки минувших, лучших дней, И сей бесчувственной толпою.

Этот вопрос является риторическим, но приобретает своё значение, только когда существуют противоречия между внутренним и внешним миром — между душой героя произведения и поступками и словами окружающих людей.

Средства выразительности

Для раскрытия темы поэт создал яркие оригинальные образы, используя в каждом стихе средства выразительности. Преобладают в тексте метафоры: земная жизнь кругом объята снами», «прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн», «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». При помощи сравнения создается ключевой образ: «как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами». Эпитеты дополняют картину: «звучные волны», «волшебный челн», «темные волны», «слава звездная».

Шум океана воспроизводится при помощи аллитерации «с», «ч»: «настанет ночь – и звучными волнами стихия бьет о берег свой».

Анализ стихотворений«Февраль. Достать чернил и плакать!» анализ стихотворения Пастернака по плану кратко – история создания, художественные приемы

Анализ стихотворений«К морю» анализ стихотворения Пушкина по плану кратко – стихотворный размер, жанр, кому посвящено

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «В толпе людей, в нескромном шуме дня…»

Точная дата написания неизвестна, это стихотворение было написано в конце 1820х годов. Стихотворение великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева повествует о мироощущении автора. Он говорит о необычном и приятном чувстве, которое приходит, когда наступает ночь. Это чувство, которое вдохновляет поэта и помогает ему созидать и фантазировать.

Стихотворение обращено к душе поэта. Ф.И.Тютчев общается с душой, и возможно, выстраивает отношения со своей душой. То есть использован художественный приём олицетворения: душа становится собеседницей и принимает человеческий образ. В этом особенность творчества поэта, которая проявляется и в других его произведениях, таких как: «Душа моя — Элизиум теней», «Как океан объемлет шар земной…».

Стихотворение состоит из двух четверостиший, в которых содержится противопоставление дневной жизни и ночной. Автор открывает читателю свои наблюдения или свой образ мыслей. Попробуем понять это сообщение.

В первом четверостишии рассказывается о дневной жизни, которая, по мнению автора произведения, скучная и безрадостная. Ф.И.Тютчев в этом четверостишии обращается к своей душе, желая пояснить причину неприветливости людей, и почему другие не радуются при встрече.

Герой произведения, которым является сам автор, говорит о том, что «В толпе людей, в нескромном шуме дня… Твоей не смеют радоваться встрече…» Автор употребил именно «не смеют радоваться», то есть это относится к поведению людей, окружающих поэта. Если бы он написал «не смею радоваться» — это могло означать, что он скрывает свои отношения от других. Но автор именно заявляет об отношении других людей к душе, с которой он общается. Это сложная взаимосвязь. Возможно, это происходит потому, что другие люди не понимают всего того, что стало реальностью для поэта. Ночью же он совершенно иначе относится к этим переживаниям.

Стоит отметить, что слово «душа» в первом четверостишии означает именно понятие «душа человека», но не является названием другого человека, например, любимой. Это прослеживается в других произведениях, которые были обозначены ранее.

В первом четверостишии система рифмовки — кольцевая, то есть рифмуется первая строка с последней, и вторая — с третьей. Это помогает передать напряжение и правильно расставить акцент, обратить внимание на суть проблемы, которую затрагивает автор.

Второе четверостишие имеет другую систему рифмовки — перекрёстную, то есть рифмуются строки: первая — с третьей, вторая — с четвертой. В этом четверостишии автор рисует сюжет ночи. В эту ночь, когда «Чуть брезжит в небе месяц светозарный…» его посещают мысли и фантазии, которые для автора являются очень важными и приятными. Он употребляет средства художественной изобразительности, чтобы подчеркнуть красоту, которую он наблюдает в этот момент. Автор пишет:

Наступит Ночь — и в чистое стекло Вольет елей душистый и янтарный!

То есть чувства, душевные переживания и ощущения сравниваются с елеем — пахучим веществом с приятным запахом — а также с янтарём — сияющим камнем.

Я считаю, что в этом произведении открывается особенный мир, в котором жил Федор Иванович Тютчев. Замечательный, образованный, талантливый поэт населяет не только реальный мир, но также он живёт в тонком духовном мире. Об этом состоянии и повествует стихотворение «В толпе людей, в нескромном шуме дня…»

Это философская элегия, посвященная вечному движению, которое олицетворяет собой фонтан. Человеческая мысль, как считает автор, подобна его струям: она всегда поднимается к нему и, достигнув определенной высоты, обречена вернуться к земному.

Тютчев неспроста использует такой стихотворный размер, как трехстопный ямб с пиррихием: с его помощью он создает эффект движущихся струй. В кольцевая рифма дополняет его метафорический образ, представляя строфы как бесконечное движение воды фонтана по кругу.

Источник