- Индийский океан: глубина океана. Дно Индийского океана. Температура и рельеф Индийского океана

- Общая информация о расположении

- Несколько слов об истории

- Какие страны омывает Индийский океан?

- Глубина океана

- Климат Индийского океана

- Солёность

- Температура

- Заливы

- Рельеф

- Флора и фауна

- Бассейн

- Рыболовство и морской промысел

- Экологические проблемы Индийского океана

- Рельеф дна индийского океана и его особенности

- История формирования рельефа дна Индийского океана

- Геологическое строение дна

- Донные осадки Индийского океана

- Подводные окраины вблизи материков

- Подводный мир

Индийский океан: глубина океана. Дно Индийского океана. Температура и рельеф Индийского океана

Наша планета роскошна во всех отношениях: огромное разнообразие растительности, несметное богатство животного мира и бесконечное обилие водных обитателей. Всё это и многое другое содержится на нашей прекраснейшей Земле.

Наверняка все знают, что на нашей планете существует четыре необъятнейших океана. Все они по-своему великолепны. Тихий, к примеру, самый большой, Атлантический – солёный, Северный Ледовитый – холодный, а Индийский – самый тёплый. Вот именно последнему мы и посвятим нашу статью.

А знаете ли вы, что Индийский океан считается третьим по величине? Его площадь составляет ни много ни мало, 76,17 млн км, а это 20% от всего земного шара. Так какие тайны хранит наш загадочный герой? Разберёмся ниже.

Общая информация о расположении

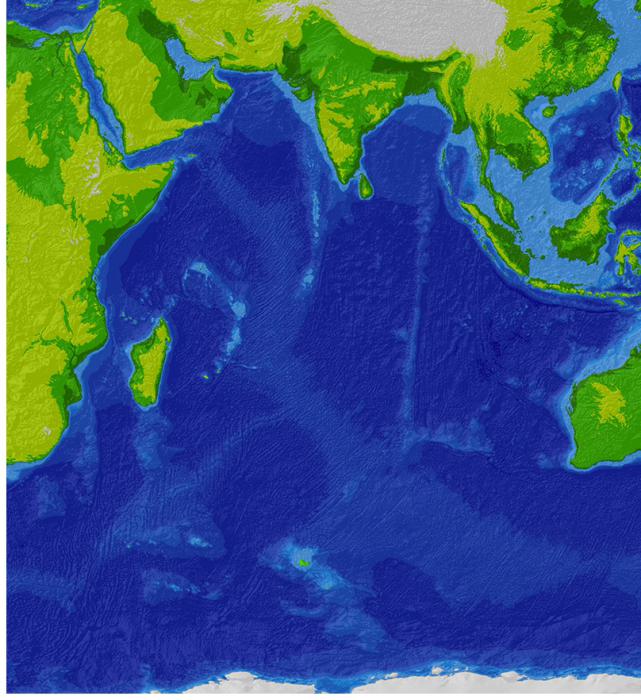

На севере океан омывает загадочную Азию, на востоке – авантюрную Австралию, на западе – солнечную Африку, а на юге — морозную Антарктиду. По 30 о меридиану северной широты расположена самая высокая точка Индийского океана. Находится она в Персидском заливе. По 20 о меридиану восточной долготы проходит граница с Атлантическим океаном, с Тихим – по 146 о 55 той же долготы. Протяжённость Индийского океана — 100 000 км.

Несколько слов об истории

Некоторые районы древних цивилизаций располагались именно на берегах нашего героя. Исследователи утверждают, что одно из самых первых мореплаваний осуществилось по водам Индийского океана, примерно 6 тыс. лет назад. Подробно описали океанский маршрут арабские моряки. Первые географически сведения появились в 90-х годах 15 века, ещё при жизни самого Васко де Гамы, первым в истории преодолевшего путь от Европы до Индии. Именно он рассказал о несметных водных красотах, которые предоставил Индийский океан.

Глубина океана впервые была измерена известным всему миру мореходом Джеймсом Куком, прославившимся своими кругосветными экспедициями и многочисленными открытиями в области географии. Изучать океан во всех отношениях принялись ещё в XIX веке члены одной из известных английских экспедиций, бороздившей бесконечные просторы на знаменитом судне «Челленджер».

Какие страны омывает Индийский океан?

Этот гигант омывает огромное количество государств, причём как материковых, так и островных.

Материковые страны Индийского океана:

Островные страны Индийского океана:

Вот такой вот необъятный Индийский океан.

Глубина океана

Индийский океан имеет в своём составе пять морей. Именно они формируют глубину и площадь нашего героя. Так, к примеру, Аравийское море является одним из самых глубоких в Индийском океане. Значимая точка находится на серединно-океаническом хребте, в его центре, где располагается рифтовая долина. Глубина над ней составляет ни много ни мало, а 3600 м. Самая глубокая точка Индийского океана находится близ острова Ява, в Яванской впадине, и составляет 7455 м. В отличие от Тихого океана, это мало, ведь его максимальная глубина составляет 11022 м. (Марианская впадина).

Климат Индийского океана

Большая часть океана лежит в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах, лишь южная его область находится в высоких широтах.

Климат представляют муссоны и сезонные ветры в северной части океана. В этой области существует два сезона: тёплая, спокойная зима и жаркое, дождливое, облачное, штормовое лето. Ближе к югу хозяйничает юго-восточный пассат. В умеренных широтах постоянно господствует сильный западный ветер. Максимальное количество осадков наблюдается в экваториальном поясе (около 3000 мм в год). Минимальное – у берегов Красного моря, Аравии, в Персидском заливе.

Солёность

Максимальные показатели солёности поверхностных вод Индийского океана — в Красном море и Персидском заливе (41%). Также достаточно высокий коэффициент солёности наблюдается и на территории южных тропиков в восточной части. По мере продвижения в сторону Бенгальского залива показатели значительно снижаются — до 34%.

Во многом зависит повышение коэффициента солёности от выпадения осадков и испарения.

Минимальные показатели характерны для территории антарктических вод. Как правило, на такой коэффициент в этой области влияет таяние ледников.

Температура

Температура Индийского океана на поверхности воды составляет +29 о С. Это высочайший показатель. Меньше наблюдаются у африканских берегов, где пролегает Сомалийское течение – +22–23 о С. На экваторе температура поверхностных вод в среднем составляет +26–28 о С. Если продвигаться южнее, она достигает -1 о С (у берегов Антарктиды).

Свою лепту в температурные изменения вносят и айсберги, которые в редких случаях заплывают на территорию южных широт.

Как видно, средняя температура Индийского океана в целом высока, именно поэтому наш герой и удостоился звания «самый тёплый океан в мире».

Заливы

Индийский океан насчитывает 19 заливов (3 из них принадлежат Красному морю):

- Аденский залив. Имеет достаточно важное значение в экономике. Его используют для транспортировки газа и нефти в Европу. Залив соединяется с Баб-эль-Мандебским проливом и Красным морем. Является неотъемлемой частью Аравийского моря. Протяжённость его составляет 890 км кв. За последние годы на территории Аденского залива участились случаи пиратских ограблений.

- Большой Австралийский залив. Протяженность – 1335 тыс. км кв. Глубина – 5670 км. Залив протянулся от Западного мыса до мыса, находящегося в Тасмании.

- Карпентария. Глубина – 69 м. Залив принадлежит Арафурскому морю. Вдаётся в сушу на 600 км.

- Шарк. Расположен в 650 км от города Перт. Все заливы Индийского океана имеют свою историю и особенности, Шарке — единственное в своём роде наследие Юнеско. Ежегодно его природные красоты привлекают 120000 туристов в год.

- Спенсер. Находится в Южной Австралии. Длина его – 322 км, ширина – 129 км. Омывает полуостровы Йорк и Эйр.

- Ван-Димен. Назван открывателем Абелем Тасманом в честь генерал-губернатора Антони ван Димена. Площадь залива составляет 14000 кв. км.

- Манза. Находится на побережье Танзании, в 16 км от города Танга.

- Камбейский залив. Является важным торговым центром, соединяет торговые пути Индийского океана с Индией. Протяжённость составляет 130 км.

- Оманский залив. Соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Длина его – 45 км, ширина – 330 км, глубина – 3695 км.

- Жосеф Бонапарт. Назван в честь старшего брата Наполеона. Площадь его составляет 26780 км кв. В этом заливе находятся многочисленные месторождения нефти.

- Мапуту. Длина его – 112 км, глубина – 16 м, ширина – 40 км. В этом заливе хорошо развито рыболовство, в частности ловля креветок.

- Сент-Винсент. Один из самых крупных заливов в южной части Австралии.

- Персидский залив. Богат запасами нефти. Является важнейшим геополитическим объектом. Площадь – 233000 км кв, глубина – 75 м, ширина – 320 км, длина – 925 км.

Заливы Индийского океана Красного моря

- Акаба. В последние годы приобрёл курортное значение. Длина – 175 км, ширина – 29 км. Западный берег принадлежит Египту, восточный – Саудовской Аравии, северный – Иордании и Израилю.

- Макади. Привлекает туристов своими изумительными коралловыми берегами. Представляет собой бухту, протянутую на 30 км вдоль берега Красного моря.

- Суэцкий залив. Отделяет азиатский Синаийский полуостров от Африки. Длина – 290 км, ширина – 55 км.

Рельеф

Рельеф Индийского океана характеризуется наличием на его глубине хребта под названием Индийский центральный хребет. Он протянулся вдоль западных берегов Индостана. В среднем глубина над ним составляет 3,5 км. В некоторых местах она уменьшается и составляет уже около 2,4 км. После этого хребет разветвляется. Первая ветвь идёт по направлению к востоку и доходит до территории Тихого океана, почти задевая Антарктиду, и заканчивается у Австрало-Антарктического поднятия, глубина над которым — 3,5 км.

Другая ветвь уходит к Антарктиде на юг и заканчивается хребтом под названием Каргелен-Гаусберг, минимальная глубина над которым — 0,5 км, максимальная – 2,3 км.

Центральный индийский хребет делит океан на две разные по размеру части: западную и восточную. На территории восточной располагается Индийско-Австралийская и Южно-Австралийская котловины, глубины над которыми варьируются от 500 до 7455 м. В северно-восточной части Индийско-Австралийской котловины находится самая глубокая впадина, которой располагает Индийский океан. Глубина океана, точнее, максимальная его точка, находится близ острова Ява (7455 м).

Дно Индийского океана в западной рельефной части значительно отличается от восточной, оно сложнее по своей структуре. Это объясняется тем, что на последней довольно часто осуществляется значительное повышение дна (за счёт этого в большинстве случаев образуются небольшие по размеру острова) и неравномерное расположение котловин.

Севернее острова Мадагаскар расположилась котловина под названием Сомалийская, глубина над которой составляет 5,2 км. Южнее острова находится плато, именующееся Крозе, окружённое со всех боков котловинами. Глубина над ним составляет 2,5 км. Если перемещаться к северо-востоку, появляется Центральная индийская котловина. Глубина над ней составляет 5,5 км. Между Мадагаскаром и Крозе, немного к северу, находится котловина под названием Мадагаскарская с глубиной 5,78 км. Южнее – котловина, принадлежащая мысу Игольному, глубина над которой — 5,5 км. Рельеф Индийского океана в направлении Антарктики характеризуется наличием опущения дна. Глубина над этим районом достигает 5,8 км.

Флора и фауна

Природа Индийского океана многообразна и очень интересна. Здесь обитают животные и растения, которые привыкли к регулярным засухам и наводнениям.

Многие тропические берега Индийского океана представлены мангровыми зарослями, или ризофорами (мангровыми деревьями). Из животных на данной территории обитают многочисленные разновидности крабов. Рыба под названием илистый прыгун населяет почти всю территорию мангровой области Индийского океана.

На мелководных территориях тропических вод прижились кораллы с обитающими на них рыбами и многочисленными беспозвоночными.

В умеренных зонах растут бурые, сине-зелёные и красные водоросли, большинство из них представляют ламинарии, микроцистисы и фукусы. Среди фитопланктона преобладают диатомеи, а в тропических зонах – перидинеи.

Самыми знаменитыми раками, которые в большей степени преобладают на территории Индийского океана, являются копеподы. Сейчас их насчитывают более 20 тысяч видов. На втором месте среди животных, обитающих в этом океане, находятся медузы и кальмары. Среди рыб известны тунцы, парусники, летучие рыбы, корифены и светлые анчоусы.

Облюбовали территорию океана и опасные виды животных. Акулы, крокодилы и ядовитые змеи регулярно наводят страх на местных жителей.

Из млекопитающих в Индийском океане преобладают дельфины, киты, дюгони и морские котики. Птицы – пингвины, альбатросы и фрегаты.

Бассейн

Бассейн Индийского океана довольно разнообразен. К нему относятся африканские реки – Замбези и Лимпопо; крупнейшие азиатские реки – Иравади, Салуин; Евфрат и Тигр, которые сливаются между собой чуть выше впадения в Персидский залив; Инд, впадающий в Аравийское море.

Рыболовство и морской промысел

Хозяйственной деятельностью прибрежное население занимается довольно давно. И по сей день ловля рыбы и морепродуктов имеет огромное значение для хозяйства многих стран, которые омывает Индийский океан. Глубина океана предоставляет богатые дары людям, к примеру, в Шри-Ланке, на северо-западе Австралии и на Бахрейнских островах идёт интенсивная добыча перламутра и жемчуга.

Вблизи Антарктиды люди активно занимаются китовым промыслом, а рядом с экватором осуществляется лов тунца.

В Персидском заливе расположены богатые источники нефти, причём как на прибрежной территории, так и под водой.

Экологические проблемы Индийского океана

Человеческая деятельность привела к ужасающим последствиям. Воды океана стали значительно загрязняться, что постепенно приводит к вымиранию некоторых видов морских обитателей. К примеру, несколько разновидностей китовых в конце 20 века оказались под угрозой полного вымирания. Сильно сократилось количество сейвал и кашалотов.

В 80-х годах 20 века Комиссией по промыслу китов был введён полный запрет на охоту на них. Нарушение моратория строго каралось по закону. Но в 2010 году под влиянием таких стран, как Япония, Дания, Исландия, запрет, к большому сожалению, отменили.

Большой опасностью для морских обитателей является загрязнение океанских вод нефтепродуктами, всевозможными отходами атомной промышленности и тяжёлыми металлами. Также через океан проходят пути нефтетанкеров, которые доставляют нефть из Персидского залива в европейские страны. Если внезапно произойдёт авария на таком транспорте, то это приведёт к массовой гибели подводных жителей.

Изучать географию довольно интересно, особенно если дело касается морских красот и обитателей. Наиболее подробно изучает Индийский океан 7 класс общеобразовательной школы. Дети восторженно слушают всё, что рассказывает учитель об этом прекрасном и загадочном гиганте, который кишит многообразием растительности и богатством животного мира.

Источник

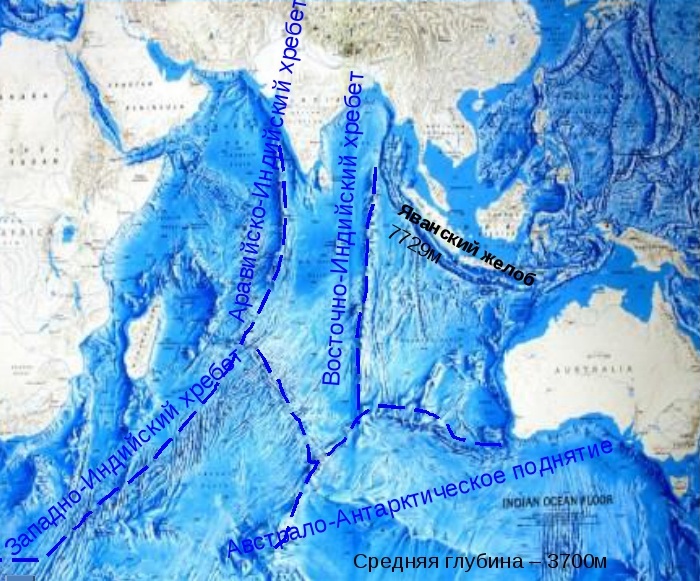

Рельеф дна индийского океана и его особенности

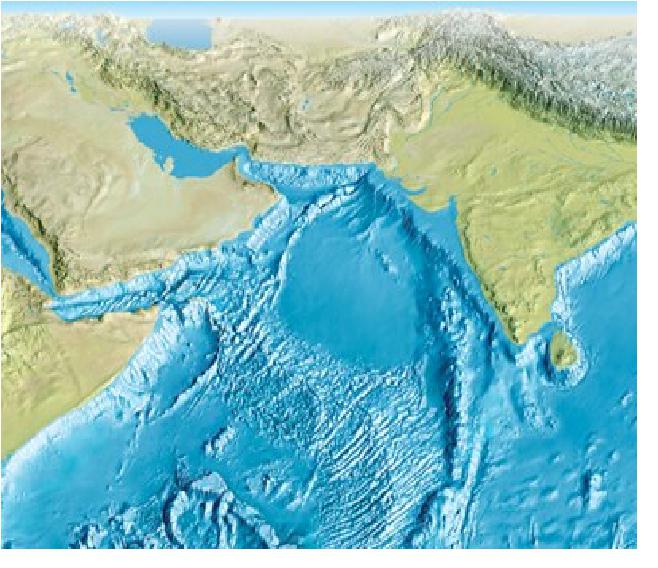

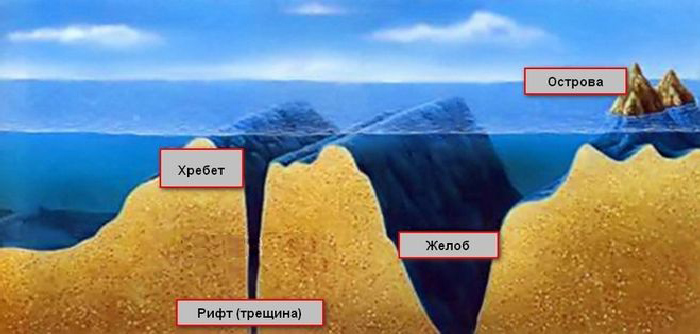

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

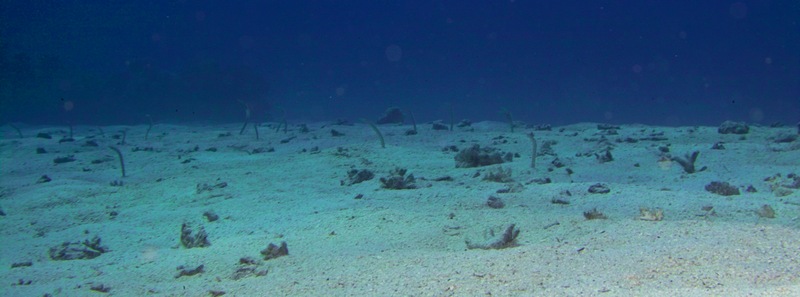

Донные осадки Индийского океана

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник