- История исследования Атлантического океана

- Первый этап исследований Атлантического океана

- Второй этап исследований Атлантического океана

- Третий этап исследований Атлантического океана

- Четвертый этап исследований Атлантического океана

- История исследования Атлантического океана

- История Атлантического океана

- История изучения Атлантического океана

- GEO-знания

- География материков и океанов (7 класс)

- Атлантический океан. История исследования

- Краткая история открытия атлантического океана?

История исследования Атлантического океана

Первые сведения о природе Атлантического океана появились за много веков до начала океанических исследований. Жители побережий постоянно наблюдали волны, приливы и отливы, течения, были знакомы с некоторыми представителями фауны.

Первый этап исследований Атлантического океана

Начальный период освоения — от древнейших времен до начала эпохи Великих географических открытий может быть назван предысторией научного исследования Атлантического океана.

Самые древние мореплаватели — финикийцы, египтяне, жители о. Крит имели неплохое представление о ветрах, течениях, берегах известных им акваторий. Во втором тысячелетии до н. э. центральным объектом исследования было Средиземное море. В VI в. до н. э. финикийцы уже плавали вокруг Африки. Первые письменные и картографические документы датированы первым тысячелетием до н. э., это были труды древних греков, а затем римлян.

В IV в. до н. э. уроженец города Массалия (Марселя) Пифей совершал плавания в Северную Атлантику, где определял в том числе высоту приливов и отливов. Плиний Старший (начало новой эры) сделал первую попытку связать явление приливов и отливов с фазами Луны. Аристотель писал о разнице температуры воды на поверхности и на глубине. Античные ученые много знали о географии и физике океана, остались достаточно подробные описания и карты с промерами глубин.

В X в. нашей эры норманнский мореплаватель Эрик Рыжий первым пересек Северную Атлантику, достиг берегов о. Ньюфаундленда, проплыл до 40° с. ш. и побывал на побережье Северной Америки. Однако эти исследования по количеству собранной информации во многом уступали античным.

Второй этап исследований Атлантического океана

Эпоха Великих географических открытий (XV—XVIII вв.) — время более фундаментального познания природы Мирового океана и, в первую очередь, Атлантического.

В это время европейцы начали основательно осваивать путь в Индийский океан, огибая берега Африки. В 1498 г. Васко-да-Гама открыл путь в Индию. Шестью годами раньше Христофор Колумб достиг берегов Америки и совершил еще три плавания — в 1493, 1498 и 1501 гг. Довольно точно было установлено расстояние от берегов Европы до Карибского бассейна, измерены скорости Северного экваториального течения, сделаны первые промеры глубин, взяты пробы грунта, даны первые описания тропических ураганов, установлены аномалии магнитного склонения у Бермудских о-вов. В 1529 г. в Испании была издана первая батиметрическая карта с обозначением рифов, банок, мелководья. В эту эпоху были открыты Северное Пассатное течение, Гольфстрим, у берегов Южной Америки — Бразильское и Гвианское течения.

Третий этап исследований Атлантического океана

В XIX и первой половине XX в. уже проводились планомерные экспедиции, во время которых осуществлялись общегеографические и специальные океанографические исследования. В плаваниях часто принимали участие ученые-естествоиспытатели.

Определялись температура и удельный вес морской воды на разных глубинах, собирались сведения о господствующих ветрах, рельефе дна и морских грунтах. В 1848 г. была опубликована карта ветров и течений. Особое место в исследованиях Атлантики конца XIX в. принадлежит специализированной океанографической экспедиции Британского королевского общества на паровом корвете «Челленджер» (1872—1876). Большие работы проводились в самых различных направлениях: физике, химии, геологии, биологии океана. По примеру «Челленджера» стали проводиться работы и другими государствами.

В 1886 г. корабль «Витязь» под командованием адмирала С.О. Макарова проводил исследования вод Атлантики: определялись температура, плотность, удельный вес. В начале XIX в. были проведены исследования для прокладки подводного кабеля между Старым и Новым Светом.

Четвертый этап исследований Атлантического океана

В настоящее время идет детальное изучение океана и его морей. Основные направления экспедиционных исследований: изучение климатов, накопление стандартных данных, комплексные исследования в малоизученных регионах, изучение динамики вод океана и, наконец, работы, непосредственно связанные с обслуживанием хозяйства, т. е. решающие практические задачи (выявление материальных ресурсов, обслуживание судов, обнаружение косяков рыб и т. п.).

С 1951 по 1956 г. англо-американская экспедиция проводила крупномасштабные съемки структуры и динамики вод в умеренных и тропических широтах Северного полушария, одновременно делались промеры глубин. Руководил работами известный океанолог Г. Дитрих. В 1959 г. советское судно «Михаил Ломоносов» обнаружило на 30° з. д. противотечение в приэкваториальных широтах, которое получило имя М. В. Ломоносова. В 1962-1964 гг. были проведены международные исследования тропической Атлантики между 20° с. ш. и 20° ю. ш. В 1974 г. проводился международный эксперимент по изучению тропической Атлантики (АТЭ).

Сейчас ведутся большие работы по программе исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). В результате были получены данные о физических и химических процессах в атмосфере Земли над океаном и в океане до глубины 1,5 км. Общая площадь исследования составила 52 млн. км 2 (между 20° с. ш. и 10° ю. ш.). Сделаны важные выводы о роли тропических районов океана в тепловом балансе Земли. Изучение океана продолжается.

Источник

История исследования Атлантического океана

Атлантический океан, названный так в честь мифологического героя Атланта, не менял своего имени с древнейших времен. До 17 века его части носили разные названия (Западный океан, Северное и Внешнее моря), однако название основной акватории встречалось еще в V в. до н. э. в работах древнегреческого историка Геродота.

Атлантический океан образовался 200-250 млн. лет назад, в мезозойскую эру, когда на две части (северную – Лавразию и южную – Гондвану) раскололся древний суперконтинент Пангея. Новые материки двигались в противоположных направлениях, а затем, около 200 млн. лет назад, Гондвана начала раскалываться на Африку и Южную Америку – образовалась Южная Атлантика. В меловое время (150 млн. лет назад) раскололась Лавразия, Северная Америка и Евразия начали удаляться друг от друга. Движение тектонических плит, а с ним и расширение Атлантического океана, продолжается до сих пор – со скоростью 2-3 см в год.

Побережья Атлантики были заселены с древнейших времен, так что с развитием мореплавания вдоль них активно ходили различные суда. Считается, что еще за 4 тыс. лет до нашей эры финикийцы по морю вели торговлю с греками. Они же плавали вокруг Пиренейского полуострова и Африканского континента. Древние греки в VI веке до н.э. достигали на кораблях Балтийского моря, берегов Британии и Скандинавии. Однако об этих событиях письменные источники свидетельствуют не слишком надежно.

Достоверно известными первооткрывателями и исследователями акватории Атлантического океана считаются викинги, которые в X-XI веках переплывали Атлантику, открыли Гренландию и достигли побережья Северной Америки в районе полуострова Лабрадор. Интенсивное освоение морских путей через Атлантику началось в XV веке. Сначала португальцы изучили западное побережье Африки. Экспедиция Бартоломеу Диаша обогнула материк с юга в 1488 году, а в 1492 году, пытаясь найти более короткий путь в Индию, Христофор Колумб пересек океан с востока на запад. Он открыл часть островов Карибского бассейна и материк, названный впоследствии Америкой.

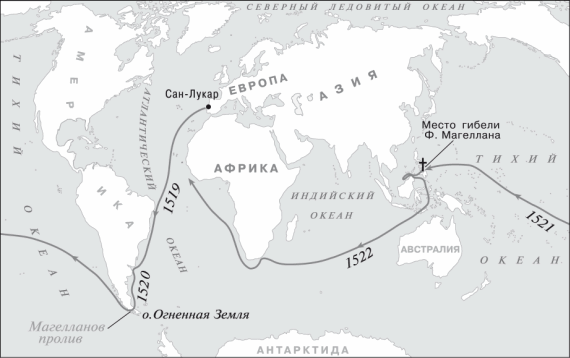

После этого интенсивность мореходства в акватории Атлантического океана резко возросла. В 1519 году за два месяца океан был пересечен (от Португалии до Бразилии) кораблями первой кругосветной экспедиции, которой руководил Фернан Магеллан. С XVI века корабли Испании и Португалии регулярно плавали из Европы в Америку, перевозя оружие, золото, сахар, какао, рабов и другие товары. Ценные грузы привлекали пиратов, так что их промысел поистине расцвел здесь в XVI-XVII веках. Однако технический прогресс того времени и стремление к знаниям позволили изучать океан не только как дорогу, соединяющую континенты.

Известно, что уже в XVI веке были измерены расстояния между восточным и западным побережьями, определены глубины, открыты и описаны некоторые течения. В частности, Гольфстрим и Северное Пассатное – у берегов Европы, Бразильское и Гвианское – в Америке. Первая батиметрическая карта океана была издана в Испании в 1529 году. В XIX веке на карты была нанесена и южная граница Атлантического океана – Антарктида. Ее открыли в 1819-1821 годах русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев, руководившие антарктической экспедицией.

Многие мореплаватели в ходе путешествий собирали информацию о водах и дне океана. Среди них – Джеймс Кук и Иван Крузенштерн. Начиная с XIX века в Атлантическом океане стали работать специальные экспедиции, которые снаряжались туда именно для океанографических исследований. Первая крупная научная экспедиция состоялась в 1872-1876 годах на корвете «Челленджер». Инициатором выступило британское Королевское Научное Общество. В ходе исследований было набрано огромное количество материалов, легших в основу всей современной океанографии.

В XX веке исследования акватории Атлантического океана продолжались британскими, американскими, немецкими и советскими учеными. В последние десятилетия для этих целей использовались и спутниковые наблюдения.

Источник

История Атлантического океана

Вторым по величине океаном является Атлантический. Океаническая поверхность под водой образовывалась в различные периоды времени. Формирование океана началось в мезозойскую эру, когда раскололся суперконтинент на несколько материков, которые двигались и в результате образовали первичную океаническую литосферу. Далее происходило формирование островов и континентов, что способствовало изменению береговой линии и площади Атлантического океана. За последние 40 млн. лет происходит раскрытие бассейна океана по одной рифтовой оси, что длится до сих пор, поскольку плиты ежегодно движутся с определенной скоростью.

История изучения Атлантического океана

Атлантический океан осваивается людьми с древних времен. Через него проходили важнейшие торговые пути древних греков и карфагенцев, финикийцев и римлян. В Средние века до берегов Гренландии доплывали норманны, хотя существуют источники, подтверждающие, что они полностью переплывали океан и достигали берегов Северной Америки.

В эпоху великих географических открытий океан переплывали экспедиции:

- Б. Диаша;

- Х. Колумба;

- Дж. Кабота;

- Васко да Гамы;

- Ф. Магеллана.

Изначально считалось, что мореплаватели переплыв океан, открыли новый путь к Индии, но гораздо позднее выяснилось, что это Новая Земля. Освоение северных берегов Атлантики длилось в шестнадцатом и в семнадцатом веках, составлялись карты, шел процесс сбора сведений об акватории, климатических особенностях, направлениях и скорости океанических течений.

В восемнадцатом и девятнадцатом веках значительное освоение и изучение Атлантического океана принадлежит Г. Элису, Дж. Куку, И. Крузенштерну, Е. Ленцу, Дж. Россу. Они изучали температурный режим воды и наносили контуры берегов, изучали океанические глубины и особенности дна.

С двадцатого века по сей день проводятся фундаментальные исследования Атлантического океана. Это океанографическое изучение, с помощью специальных аппаратов, позволяющих изучить не только водный режим акватории, но и рельеф дна, подводную флору и фауну. Кроме того, изучается, как климат океана влияет на погоду материков.

Таким образом, Атлантический океан – это важнейшая экосистема нашей планеты, входящая в Мировой океан. Ее нужно изучать, так как она оказывает огромное влияние на окружающую среду, а в глубинах океана открывается удивительный мир природы.

Источник

GEO-знания

География материков и океанов (7 класс)

Атлантический океан. История исследования

Первый этап (до начала XV ст.)

- 4000 лет до н.э. – VI в. н.э. — Финикийцы ведут активную торговлю в Средиземном море, выплывают к берегам Британских островов, огибают Африку.

- VI в. н.э. — Греки совершают плавания к побережью Британских островов, Скандинавии, Балтии, Западной Африки. Первые океанологические исследования

- IX-XI в. — Викинги совершают путешествия к Исландии, Гренландии, Северной Америке. Многократно пересекали Атлантику.

Второй этап (начало XV – середина XVII ст.)

- Конец XV в. — Б. Диаш, Васко да Гама Наносят на карту западное побережье Африки до мыса Доброй Надежды.

- Конец XV в. — Х. Колумб с помощью пассатов, западных ветров и течений многократно пересекает Атлантику.

- 1519 г. — Ф. Магеллан Достигает южных частей океана, наносит на карту Магелланов пролив, часть о. Огненная Земля.

- 1529 г. – Испанцы. Создана первая батиметрическая (подводного рельефа) карта с обозначением мелководья, рифов.

- 1578 г. — Френсис Дрейк Наносит на карту пролив между Южной Америкой и Антарктидой (пролив Дрейка)

Третий этап (XIX ст. – настоящее время)

- 1848 г. — М. Матье-Фонтэн Создает карту ветров и течений

- 1872-1938 гг. — Англичане, россияне, немцы. Первые океанографические экспедиции на суднах «Челленджер» и «Дисквавери», «Витязь», «Метеор»

- 1938 г. – настоящее время «Команда Кусто» (французы) Активное изучение подводного мира всего Мирового океана.

Тихий океан. Органический мир, Атлантический океан. Рельеф и природные ресурсы, экологические проблемы геологическое строение

Источник

Краткая история открытия атлантического океана?

Первыми из философов античности слово «Атлантический» употребил в своих сочинениях греческий историк Геродот, писавший, что «море, по коему плавают эллины, и то, что за Геркулесовыми столпами, именуется Атлантическим» [1]. Термин «Атлантический океан» встречается в трудах Эратосфена Киренского (III век до н. э. ) и Плиния Старшего (I век н. э. ) [2], но в том, какую именно акваторию он обозначал в древности, ученые не уверены до сих пор. Возможно, так именовали акваторию между Гибралтарским проливом и Канарскими островами.

Задолго до эпохи великих географических открытий просторы Атлантики бороздили многочисленные суда викингов, карфагенян, финикийцев, норманнов и басков. К примеру, племя басков обосновалось на Пиренейском полуострове в глубокой древности, ещё до появления на континенте индоевропейских народов. Кормясь рыболовным промыслом, но не имея доступа к тихим бухтам теплого Средиземного моря, баски волей-неволей досконально изучили бурный Бискайский залив, о котором издавна ходила дурная слава. Нельзя исключить, что за несколько веков до Колумба они достигли «земли Вяленой Рыбы» (о. Ньюфаундленд) по ту сторону Атлантики: тамошние воды и доныне славятся богатейшими рыбными запасами. В X—XI ст. новую страницу в изучение северной части Атлантического океана вписали норманны. По мнению большинства исследователей доколумбовых открытий, скандинавские викинги первыми и не раз переплывали океан, достигнув берегов Американского континента (они называли его Винландом) и открыв Гренландию и Лабрадор. Если бы им удалось колонизировать Новый Свет, то, возможно, сегодня Канада была бы заморской провинцией Швеции или Норвегии.

Спустя несколько веков экспедиции Христофора Колумба нанесли на карту многие острова Карибского бассейна и огромный материк, позднее названный Америкой. Англичане не замедлили снарядить к северо-восточным берегам Нового Света несколько исследовательских экспедиций, собравших весьма ценные сведения, а в 1529 г. испанские картографы составили карту северной части Атлантики, омывающей западные берега Европы и Африки, и обозначили на ней опасные мели и рифы.

В конце XV века соперничество между Испанией и Португалией за господство в Атлантике обострилось настолько, что в конфликт был вынужден вмешаться Ватикан. В 1494 году был подписан договор [3], которым вдоль 48-49° западной долготы устанавливался т. н. «папский меридиан» . Все земли к западу от него были отданы Испании, а к востоку — Португалии. В XVI столетии по мере освоения колониальных богатств волны Атлантики начали регулярно бороздить корабли, перевозившие в Европу золото, серебро, драгоценные камни, перец, какао и сахар. В Америку тем же путем доставлялось оружие, ткани, спиртное, продукты и рабы для плантаций хлопка и сахарного тростника. Неудивительно, что в XVI—XVII ст. в этих краях процветал пиратский промысел и каперство, а многие знаменитые пираты, такие как Джон Хокинс, Фрэнсис Дрейк и Генри Морган, вписали свои имена в историю.

На картах европейских мореплавателей, составленных в XVII веке, фигурирует название «Эфиопское море» , а топоним «Атлантика» вернулся лишь в конце XVIII столетия.

Первые попытки изучения морского дна были предприняты в 1779 году близ берегов Дании, а начало серьёзным научным исследованиям положила в 1803-06 годах первая русская кругосветная экспедиция под началом морского офицера Ивана Крузенштерна [4]. Участники последующих походов провели замеры температуры и удельного веса воды на разных глубинах, взяли пробы прозрачности воды и установили наличие подводных течений.

XVI столетии по мере освоения колониальных богатств волны Атлантики начали регулярно бороздить корабли, перевозившие в Европу золото, серебро, драгоценные камни, перец, какао и сахар. В Америку тем же путем доставлялось оружие, ткани, спиртное, продукты и рабы для плантаций хлопка и сахарного тростника. Неудивительно, что в XVI—XVII ст. в этих краях процветал пиратский промысел и каперство, а многие знаменитые пираты, такие как Джон Хокинс, Фрэнсис Дрейк и Генри Морган, вписали свои имена в историю.

На картах европейских мореплавателей, составленных в XVII веке, фигурирует название «Эфиопское море» , а топоним «Атлантика» вернулся лишь в конце XVIII столетия.

Первые попытки изучения морского дна были предприняты в 1779 году близ берегов Дании, а начало серьёзным научным исследованиям положила в 1803-06 годах первая русская кругосветная экспедиция под началом морского офицера Ивана Крузенштерна [4]. Участники последующих походов провели замеры температуры и удельного веса воды на разных глубинах, взяли пробы прозрачности воды и установили наличие подводных течений.

Источник