Климатические изменения температуры поверхности и уровня Балтийского моря по данным дистанционного зондирования

С.А. Лебедев

Изменения климата на водосборном бассейне Балтийского моря и его акватории отражаются в изменении некоторых основных параметров состояния моря: уровня и температуры морской поверхности. Для исследования этих изменений использовались данные спутниковой альтиметрии и радиометрии, которые позволяют за продолжительный временной интервал (1993–2013 гг. и 1982–2013 гг. соответственно) провести анализ пространственно-временной изменчивости межгодовой скорости изменения этих параметров. Представленные результаты показали, что за соответствующие временные интервалы уровень моря рос со скоростью +0,33±0,07 см/год, а температура поверхности моря росла со скоростью +0,06±0,03 °С/год. При этом скорости изменения этих параметров на акватории моря неравномерна.

Ключевые слова: Балтийское море, изменения климата, температура поверхности моря, уровень моря, дистанционное зондирование, спутниковая радиометрия, спутниковая альтиметрия.

1. Введение

Балтийское море имеет важное военно-стратегическое и народнохозяйственное (рыбный промысел, судоходство, добыча на шельфе и транспортировка нефти и газа, курортные зоны и т.д.) значение. Характерными особенностями Балтийского моря являются ограниченный водообмен с Северным морем, пониженная по сравнению с океаном соленость (7–8‰ в верхнем слое и 10–18,5‰ в придонном слое (Залогин, Косарев, 1999)) и тот факт, что его водный баланс в значительной степени определяется стоком рек. Это делает Балтийское море чрезвычайно чувствительными как к изменениям регионального климата, так и к антропогенному воздействию. Следствием климатических изменений являются изменения основных гидрологических и метеорологических параметров (температуры воздуха, скорости и направления ветра, стока впадающих в море рек и осадков/испарения с поверхности, начала образования и продолжительности ледяного покрова, высоты ветровых волн, скорости течений и т.д.), особенно температуры поверхности моря и его уровня.

Балтийское море является внутриконтинентальным шельфовым бассейном Атлантического океана. Оно омывает берега девяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. На западе граница Балтийского моря проходит по линии мыс Скаген (северная оконечность п-ва Ютландия) — юго-западная оконечность о. Черн (севернее Гетеборга). Связь Балтийского моря с Атлантическим океаном осуществляется через Северное море, проливы Скагеррак, Каттегат и Датские проливы (Большой и Малый Бельт, Эресунн (Зунд) и Фемарн-Бельт) (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

В современных границах Балтийское море имеет площадь 419 тыс. км2, объем 21,5 км3 (включая Каттегат). Оно имеет среднюю глубину 51 м. Наибольшая глубина — 470 м — находится в Ландсортской котловине между Стокгольмом и о-вом Готланд. Датские проливы имеют небольшие глубины: Зунд 7–15 м, Большой Бельт 10–25 м, Малый Бельт 10–35 м. Мелководность проливов, а следовательно, затрудненный водообмен между Балтийским и Северным морями оказывают влияние на гидрологические условия моря (Добровольский, Залогин, 1982).

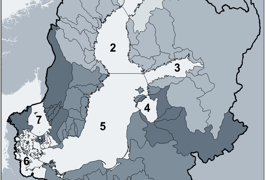

Своеобразная конфигурация моря обусловливает его значительную протяженность с севера на юг (более 1500 км) и с запада на восток (около 650 км), что создает различия климатических условий в разных районах моря и его водосборного бассейна, площадь которого более чем в четыре раза превышает площадь моря и составляет 1,745 тыс. км2 или около 17% площади европейского материка (рис. 1) (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992). Значительная протяженность водосборного бассейна с юга на север определяет большое разнообразие физико-географических условий в разных его частях: горы и леса в северо-западной части Скандинавского п-ва, обширные озера и леса на северо-востоке и сельскохозяйственные районы на юго-востоке. Различия климатических условий проявляются в различии величин основных гидрометеорологических параметров, характерных для каждого сезона.

Рис 1. Водосборный бассейн и районирование Балтийского моря:

1 – Ботнический залив, 2 – Ботническое море, 3 – Финский залив, 4 – Рижский залив,

5 – Центральная часть моря, 6 – Датские проливы и 7 – пролив Каттегат (http://www.grida.no/baltic/htmls/maps.htm).

В некоторых исследованиях области 1 и 2 объединяются в единый регион – Ботнический залив.

По гидродинамическому и гидрометеорологическому режимам Балтийское море можно разделить на несколько различных областей (рис. 1 ): 1 – Ботнический залив, 2 – Ботническое море, 3 – Финский залив, 4 – Рижский залив, 5 – Центральная часть моря, 6 – Датские проливы и 7 – пролив Каттегат (рис. 1). В некоторых исследованиях области 1 и 2 объединяются в единый регион – Ботнический залив.

В Балтийское море впадает около 250 крупных и малых рек. По средним многолетним данным они ежегодно вливают в море примерно 433 км3 воды, что соответствует 2,1% от общего объема моря. Наибольшее количество воды приносят за год Нева (83,5 км3). Висла (30,4 км3), Неман (20,8 км3), Даугава (19,7 км3) и некоторые другие реки. В связи с неравномерным расположением устьев балтийских рек на берегах моря речной сток неодинаков в его разных районах (Табл. 1). Больше половины материкового стока поступает в восточные районы моря (Добровольский, Залогин, 1982).

Площадь водосбора, км2

Центральная часть моря

Таблица 1. Характеристики водосбора и стока различных частей Балтийского моря по данным (Water balance of the Baltic Sea, 1986; Ehlin, 1981; Winterhalteretal., 1981; Добровольский, Залогин, 1982; Waterbalance…, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992; Lepparanta, Myrberg, 2009).

Временная неравномерность речного стока проявляется в сезонных и межгодовых изменениях его величин. В юго-западной части Балтийского моря приток талых вод наступает уже в марте, а в центральной части Балтийского моря — в апреле. В Рижском заливе главный максимум стока наступает весной и небольшое повышение наблюдается осенью, в то время как Финский залив характеризуется самой высоким стоком талых вод в мае–июне. Ежегодный минимум стока речных вод наблюдается летом — в центральной части Балтийского моря, а осенью и зимой – в северных районах.

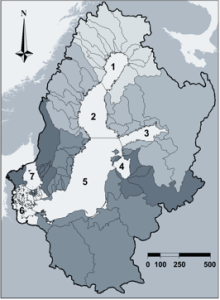

Различия в гидрологических режимов различных частей Балтийского моря наблюдаются в изменениях уровня моря как вдоль побережья, так и на акватории моря. Однако, на измерения уровня на уровенных постах, расположенных вдоль побережья моря и на островах, сильно влияют современные вертикальные движения земной коры (СВДЗК) (Костяной и др., 2012), которые имеют достаточные большие величины в данном регионе (рис. 2).

Рис. 2. Карта СВДЗК Фенноскандии в мм/год, полученных по модели NKG2005LU (Agren, Svensson, 2007). Точками обозначены положения гравитационных измерений.

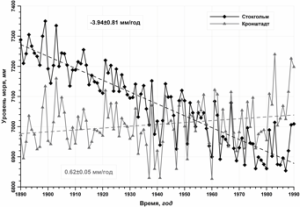

Начиная с голоцена земная кора в регионе Балтийского моря поднимается. Величина СВДЗК составляет от 0 мм/год на юге до 9 мм/год в северной части Ботнического залива. В настоящее время эвстатическое повышение уровня моря, которое обусловлено изменениями общего объема воды в Мировом океане, составляет 2–3 мм / год (Малинин, Шевчук, 2008). По данным уровенных постов с учетом СВДЗК уровень Балтийского моря в Стокгольме падает со скоростью -3,94±0,81 мм/год (центральная часть моря), а в Кронштадте (Финский залив) растет со скоростью +0,62±0,05 мм/год (рис. 3). Без учета СВДЗК скорость роста уровня в этих пунктах соответственно составляет +1,51±0,32 и +1,63±0,13 мм/год (Lepparanta, Myrberg, 2009), что в 1,5–2 раза ниже тенденции роста уровня Мирового океана (IPCC, 2013). Этот факт говорит о том, что для исследования климатической изменчивости уровня как Мирового океана в целом, так и Балтийского моря в частности, следует использовать данные альтиметрических измерений с борта ИСЗ. Эти измерения проводятся относительно центра масс Земли, по этой причине СВДЗК на данные измерений с борта спутника не влияют.

Рис. 3. Временная изменчивость уровня Балтийского моря по данным уровенных постов Стокгольм и Кронштадт. Климатический тренд показан штриховой линией.

Температура воды Балтийского моря зимой и летом в отдельных частях также неодинакова, что обусловлено различиями климата, стоком речных вод, отепляющих верхние слои воды моря. Летом температура воды на поверхности близка к температуре воздуха, особенно в августе месяце, когда прогревание верхнего слоя достигает максимума. У восточного побережья температура воды в летние месяцы выше, чем у западного, на 2–3°C. Объясняется это относительно холодным течением из Ботнического залива и преобладающими западными ветрами, которые отгоняют прогретые воды от западного берега. Их замещают глубинные холодные воды (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

Зимой более охлажденными оказываются северные и восточные берега. Соответственно холоднее и воды этих частей моря; они подвергаются более раннему и интенсивному замерзанию. В северной части Ботнического залива уже в конце октября появляется лед, а к концу ноября она покрывается сплошным ледяным покровом. В конце ноября вдоль остальных берегов залива образуется береговой припай. Несколько позже им окаймляются Аландские о-ва, а во второй половине декабря между ними и материком образуется сплошная ледяная перемычка. В Финском заливе ледяной покров появляется в конце ноября, вначале в восточной части и у берегов. Нарастание ледяного покрова продолжается до начала марта. К этому времени значительная часть Финского и Ботнического заливов бывает покрыта неподвижным льдом толщиной до 60–100 см. Центральная часть моря свободна от льдов. Рижский залив замерзает в начале декабря на 80–90 дней. В особо суровые зимы даже датские проливы на 16–40 дней покрываются льдом. В апреле большая часть замерзающей площади освобождается от льда (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

С середины прошлого столетия регион Балтийского моря испытывает постоянно возрастающий эффект изменения климата. По данным Международной группы по изменению климата (IPCC, 2013), к концу нынешнего столетия ожидается общее увеличение средней температуры воздуха от 3 до 4° С. Анализ изменений приповерхностной температуры воздуха над Балтийским регионом свидетельствует о быстром и значительном её росте с конца 80-х годов прошлого столетия по настоящее время. Температура воздуха выросла за период 1979–2011 гг. на 1,54°C и скорость ее роста составила +0,0466°С/год. Одновременно за исследуемый период увеличилось количество осадков над регионом Балтийского моря на 48 мм или 6% по отношению к 1979 г. (Костяной и др., 2014). Все эти изменения в первую очередь сказывают на изменении температурного и уровенного режима Балтийского моря.

2. Используемые данные и методика их обработки

Температура поверхности моря (ТПМ) – один из первых океанографических параметров, который начал измеряться с борта искусственных спутников Земли (ИСЗ). Она рассчитывается по данным о радиояркостной температуре, измеряемой ИК и СВЧ-радиометрами и по данным сканеров видимого диапазона, которые имеют дополнительный канал в ИК-диапазоне (Лаврова и др., 2011). Точность расчета температуры поверхности океана для различных типов радиометров представлена в Таблице 2.

Для исследования межгодовой изменчивости ТПМ использовались данные международного проекта GHRSST (GODAE High Resolution Sea Surface Temperature) — эксперимента по усвоению океанографических параметров GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment) (Donlon etal., 2007). Они представляют собой среднесуточные поля ТПМ, представленные на регулярной сетке с шагом 0,25° по широте и долготе и обработанные методом оптимальной интерполяции (Гандин, 1963; Гандин, Каган, 1976) начиная с сентября 1981 г. по настоящее время. Температура поверхности океана рассчитывалась по данным ИК-радиометров AVHRR и ATSR (начиная с июня 2002 г.) (Donlon etal., 2005). Межгодовая или климатическая изменчивость ТПМ рассчитывалась методом наименьших квадратов для каждого узла регулярной сетки.

Таблица 2. Основные типы датчиков измерения ТПО с борта ИСЗ (Лаврова и др., 2011; Лебедев, Шауро 2011).

Датчик

Ширина полосы обзора

(км)

Пространственное разрешение

(км)

Точность (°K)

Источник

Ученые рассказали об изменении уровня Балтийского моря в древности

ТАСС, 17 февраля. Ученые обнаружили, что Балтийское море серьезно меняло свой уровень как минимум два раза – в позднеледниковье (от XIV до VI тысячелетия до н. э) и в пришедшем ему на смену голоцене. Об этом пишет пресс-служба Института географии РАН.

Авторы исследования изучали катастрофические изменения уровня Балтийского моря в позднеледниковье и голоцене. Они исследовали разрезы рыхлых отложений, которые вскрываются в клифах (отвесных уступах) северного побережья Самбийского (Калининградского) полуострова, на участке от Светлогорска до Зеленоградска (Калининградская область).

«Мы провели их литостратиграфическое описание и отбор образцов на радиоуглеродное и оптическое (ОСЛ) датирование, диатомовый анализ. Наши работы сопровождались съемкой с беспилотника. В итоге было изучено 7 разрезов, в которых, по нашим предположениям, отчетливо видны следы двух эпизодов повышения уровня моря не менее чем на 2 метра от современного, по-видимому, в позднеледниковое время и во второй половине голоцена», – рассказала один из авторов работы, палеогеограф Института географии РАН Наталия Зарецкая.

Ученые завершили зимние экспедиционные работы на побережье Самбийского полуострова. По словам исследователей, уровень Балтийского море может претерпевать серьезные изменения.

«Параметры Балтийского моря таковы, что если его гипотетически осушить, то, при сохранении современного стока, оно снова наполнится за 100 лет. Поэтому любые изменения природной среды могут приводить именно к катастрофическим колебаниям его уровня», – пояснила Зарецкая.

В ходе экспедиции ученые также искали палеопроливы к прикорневой части Куршской косы, по которым вода могла проникать в Куршский залив при повышении уровня моря. Для этого они провели электроразведку на болоте Свиное, располагающемся в месте предполагаемого пролива. И хотя был найден наиболее перспективный участок, но бурение пришлось отложить на более поздние сроки.

Источник