Условия транспортирования зерновых грузов морем

Зерновые грузы перевозят на сухогрузных судах и танкерах. Перед загрузкой судна капитану выдается «Информация об остойчивости судна при загрузке зерном». Информация составляется проектно-конструкторскими бюро и рассчитывается для групп судов, имеющих расхождение в массе судна (порожнего) не более 2%, и в ординатах центра тяжести судна (порожнего) не более 4 см. Судно, оборудованное и загруженное согласно приведенным в Информации типовым планам и указаниям к их использованию, удовлетворяет требованиям международного Морского Регистра.

Типовые планы загрузки могут использоваться для загрузки судна при условии, что удельный погрузочный объем зерна и количество запасов в начале и конце рейса попадают в расчетный диапазон. В противном случае капитаном самостоятельно должен быть разработан дополнительный план погрузки зерна в соответствии с Пояснениями в Информации. Полученные таким образом дополнительные планы загрузки судна зерном могут в дальнейшем быть использованы как типовые.

На планах схематически показано размещение груза и расположение устройств, препятствующих смещению зерна. Выбор наиболее рационального плана загрузки без устройств для предотвращения смещения зерна можно производить с помощью диаграммы, приведенной в Информации. В соответствии со степенью остойчивости могут применяться следующие способы загрузки отсеков: полностью без применения каких-либо фиксирующих устройств; частично без применения каких-либо фиксирующих устройств; полностью, причем поверхность-зерна в люке мешкуется «блюдцем» или устанавливается бандлинг; частично, причем поверхность зерна мешкуется или закрепляется строппингом, при загрузке мешками потребуются услуги грузчиков и такелажников.

При выборе плана погрузки зерна следует стремиться к минимальному количеству устройств, препятствующих смещению груза. В некоторых случаях для удовлетворения условия остойчивости рационально уменьшить количество груза. Если приходится делать выбор между устройством мешкования (строппинга, бандлинга) и недогрузом, то следует руководствоваться соображениями экономичности.

Мешкование заключается в следующем: поверхность груза выравнивают, покрывают тканью или деревянной платформой, поверх которой укладывают зерновой груз в мешках либо иной подходящий тарный груз.

Источник

Перевозка зерна морем: обзор логистического сегмента

Текст: О. Гопкало, вед. специалист, ООО «Морстройтехнология»

Известно, что во всем мире одним из основных способов экспорта зерна является морской транспорт. По этой причине от развития этого логистического сегмента, в частности от строительства портовых терминалов, зависят не только перспективы российской сельскохозяйственной отрасли, но и продовольственная безопасность страны в целом.

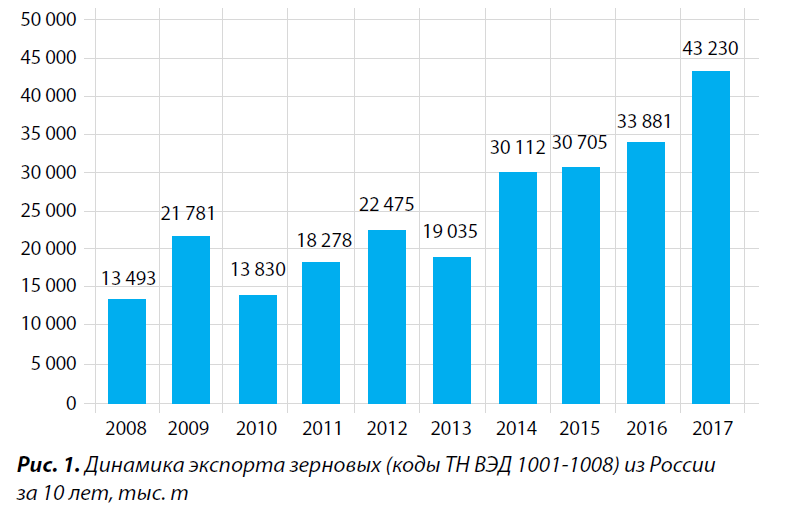

В последние годы Россия усиливает свои позиции на мировом зерновом рынке. По данным таможенной статистики, за 10 лет объемы экспорта зерна возросли с 13,5 до 43,2 млн т, то есть почти в три раза. В 2017 году более половины этого количества перевозилось в государства, имеющие выход к Черному, Средиземному и Красному морям, в то время как до 2012 года в эти страны направлялось 75–85% вывозимого зернового материала. Таким образом, транспортировка продукции морем по-прежнему является актуальной.

В течение последних пяти лет российский экспорт зерновых увеличивается и диверсифицируется, по причине чего появляются новые регионы сбыта. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранс», поставки зерна из России в 2017/2018 сельхозгоду составили рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в прошлом сезоне. При этом активно развивается направление транспортировки в страны Африки, не прилегающие к Средиземному морю, — сейчас они занимают до 10–12% от общих объемов вывоза. Помимо этого, в структуре отечественного экспорта зерна доля Азии возросла с 7 до 16%. Перевозки в Европу по-прежнему незначительны и ограничиваются в основном странами бывшего СССР.

Одним из основных конкурентов нашей страны остается Украина, которая также является крупным поставщиком зерновых, сопоставимым по объемам вывоза с РФ, — 41,8 млн т в 2017 году. По географическому положению по отношению к покупателям она похожа на Россию, ведь основу украинского экспорта также составляют государства с выходом к Черному, Средиземному и Красному морям. Однако можно отметить и определенные различия. Так, в 2015–2017 годах доля поставок украинского зерна в Азию составила 28–36%, а максимальные показатели по данному направлению были достигнуты в 2016 году — 14,3 млн т. В то же время наибольший объем экспорта в этот регион для России равнялся семи миллионам тонн в 2017 году. Кроме того, Украина сильнее нашей страны на европейских рынках, которые занимают 9–13% от ее общего объема поставок. Например, в Северную Европу эта страна в 2017 году отправила 2,8 млн т зерна. Таким образом, на некоторых направлениях наша продукция пока уступает украинской. Помимо сугубо рыночных причин, данный факт обусловлен логистическими факторами — увеличение экспорта зерновых в России происходит гораздо быстрее, чем развитие портовых мощностей и инфраструктуры.

По данным официальной статистики, транзит отечественного зерна через Украину прекратился еще в 2013 году. Перевозки через порты Прибалтики в 2014–2017 годах оставались на уровне одного миллиона тонн, поэтому основной объем экспортного зерна по-прежнему проходит через российские порты Азово-Черноморского бассейна. В транспортной системе, обеспечивающей логистику продукции на юге России, можно выделить несколько элементов. В частности, глубоководные пункты в Новороссийске, Туапсе и на Таманском полуострове позволяют принимать суда типоразмера Handysize дедвейтом 30–40 тыс. т и Panamax дедвейтом 55–70 тыс. т с некоторыми ограничениями. Также в этот перечень входят мелководные терминалы Азовского моря и речные пункты рек Волги и Дона. Порт Кавказ действует как точка рейдовой перевалки с малых морских, речных и бортов типа «река — море» на крупные сухогрузы.

Сейчас наиболее востребованным сегментом является погрузка на большие суда, но мощности глубоководных портов ограничены. В 2017/2018 сельхозгоду все отечественные зерновые терминалы работали на пределе возможностей и с превышением проектной пропускной способности. В условиях дефицита ставки перевалки по-прежнему держатся на высоком уровне — около 20 долл/т против 4–6 долл/т в Европе, а стивидорам оказывается удобнее заключать договоры с крупными экспортерами и трейдерами. Из-за этого для многих отправителей доступ к глубоководной перевалке практически закрыт. Порты Азовского моря пытаются компенсировать данный дефицит, предлагая грузоотправителям выход «на глубокую воду» — зерно помещается на небольшие борта и затем перегружается на рейде порта Кавказ на суда большого размера.

Все глубоководные порты за последние пять лет увеличили мощности и не планируют останавливаться на достигнутом. Однако существуют факторы, сдерживающие их развитие. К примеру, порт Новороссийска находится в черте города, что сильно осложняет создание автодорожных и других подходов. Ранее были обнародованы планы развития железнодорожной станции Новороссийск — так называемого «Парка Б», но работы по данному проекту не были завершены, а некоторые предполагают, что даже было приостановлено его финансирование. Однако, по мнению экспертов, ввод объекта в эксплуатацию не решит всех проблем обеспечения железнодорожных подходов к этому порту. Проект реконструкции ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ) и удлинения зерновой пристани № 3 ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» разработало ПАО «НМТП». Его реализация позволила бы создать в порту еще два глубоководных причала и увеличить пропускную способность примерно на девять миллионов тонн в год. Но после смены руководства в конце 2017 года компания начала пересмотр инвестиционной политики, и новая концепция развития порта еще не сформирована. Учитывая время, необходимое на подготовку стратегии, проектирование, согласование и строительство, для расширения мощностей потребуется не менее четырех лет. ПАО «НКХП» также объявляло о планах увеличения пропускной способности терминала до 10–12 млн т в год. Однако в августе 2018 года 22,25% акций компании были приобретены Группой ВТБ в рамках урегулирования задолженности ГК «Сумма» перед банком. Кроме того, предварительно согласована ФАС покупка ВТБ еще 10,93% акций предприятия. Таким образом, в ПАО «НКХП» также изменилась структура собственников. Хотя стратегия развития, направленная на увеличение мощностей, по-видимому, сохранится.

В августе 2018 года государственная компания «Автодор» возобновила строительство новой транспортной развязки с трассы М-4 «Дон», обеспечивающей подход к юго-восточному грузовому району порта Новороссийска, где расположен и терминал АО «КСК». Создание дорожного комплекса повысит пропускную способность подходов к этой части пункта. Помимо этого, ТД «Риф» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «ОЗК», в рамках которого планируется проработать возможность инвестирования в зерновой терминал в порту Новороссийска. При этом не разглашается, будет ли это полностью новый пункт, или предполагается реконструкция действующего. Кажется более вероятным, что речь идет о развитии существующих мощностей.

Реконструкцию порта в городе Туапсе для увеличения пропускной способности до трех миллионов тонн осуществляет АО «Туапсинский зерновой терминал». На нем также запланировано строительство станции разгрузки вагонов и дополнительных емкостей для зерна на 61 тыс. т. Особенностью этого объекта является ориентация на прием сырья только с железнодорожного транспорта. Помимо этого, АО «КСК» подписало соглашение с ФГУП «Росморпорт» о порядке взаимодействия по проекту реконструкции порта в Новороссийске, которая позволит увеличить его мощность на 1,5 млн т. Работы предполагается завершить в 2019 году. Терминал сможет принимать меньшие по размеру суда, чем ПАО «НКХП» и ООО «НЗТ», поэтому стратегия дальнейшего развития предполагает увеличение глубин. В начале 2018 года ФГУП «Росморпорт» также согласовал проектную документацию по модернизации с повышением максимальной осадки обслуживаемых судов до 14,6 м. В случае реализации этого проекта терминал сможет принимать суда дедвейтом до 90–110 тыс. т и будет сопоставим по характеристикам с проектируемыми портами на Таманском полуострове. На нем, кстати, в составе действующего зернового комплекса ранее предусматривалось строительство станции разгрузки вагонов для приема грузов с железной дороги, что позволило бы достичь пропускной способности в 8,6 млн т. Однако порт по-прежнему принимает зерно только с автомобильного транспорта.

ООО «Агрохолдинг “Тамань”», входящий в группу ОТЭКО, заключил с ФГУП «Росморпорт» соглашение о порядке взаимодействия при проектировании строительства к 2020 году зернового терминала мощностью 14,5 млн т, в том числе на два миллиона тонн импортных сельхозгрузов. Ранее о своем интересе к созданию подобного пункта совместно с группой компаний заявлял трейдер Louis Dreyfus. Согласно проекту, комплекс будет принимать суда дедвейтом до 110 тыс. т. Емкость единовременного хранения составит 425 тыс. т для экспортных грузов и 150 тыс. т — для импортных. Таким образом, объект с данными характеристиками создаст принципиально новые возможности для грузоотправителей. При этом сейчас продолжается работа над проектом сухогрузного района порта Таманского полуострова. В его составе планируется построить зерновой терминал мощностью 20 млн т. По заявлению инициатора, комплекс не будет аффилирован с грузовладельцами, что позволит обеспечить доступ к перевалочным мощностям для разных, в том числе некрупных, экспортеров. В официальных источниках не раскрывается текущий статус работ. Корректировка проектной документации по общепортовой инфраструктуре и объектам федеральной должна быть завершена в апреле 2019 года. Учитывая необходимость моделирования, получения согласований и тому подобного, зерновой терминал может быть построен не ранее чем через 4–5 лет.

В последние годы большую роль в транспортировке зерна играют речные порты, поскольку основные зернопроизводящие регионы России находятся в районе Азово-Донского, Волго-Донского и Волжского речных бассейнов. Объемы перевалки в расположенных на этих территориях пунктах за 2010–2017 годы возросли почти в два раза. В прошлом году значительно увеличилось количество поставок через Азово-Донской бассейн за счет появления нескольких новых терминалов и модернизации действующих.

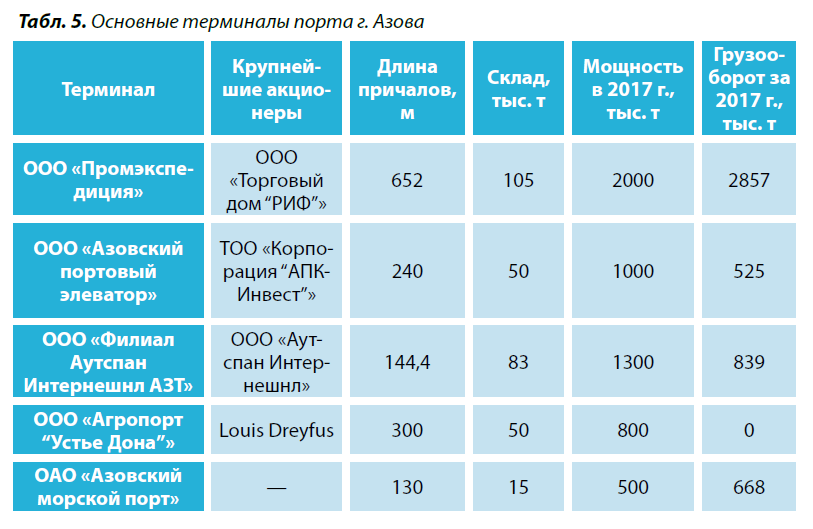

Пока осуществляется развитие глубоководных комплексов, экспортеры также пользуются портами Азовского моря, через которые в прошлом сезоне прошло почти 20 млн т зерна. В 2017 году перевалкой данной продукции в этом регионе занимались 37 стивидорных компаний, включая порт Кавказ. Большая часть этих предприятий — неспециализированные пункты, работающие по прямому варианту, перегружая зерно из автомобиля или вагона на судно. При этом многие профессиональные зерновые терминалы связаны с тем или иным трейдером. Так, в порту Азова доля аффилированных пунктов составляет не менее 86% по грузообороту 2017 года. Более того, данные компании также стараются развиваться. К примеру, ООО «Промэкспедиция» объявило о планах увеличения мощностей в порту Азова за счет возведения «Азовского зернового терминального комплекса» (АЗТК). Уже были начаты строительно-монтажные работы, и ведется подготовка по отдельным объектам. Проект планируется завершить в 2019 году, по другим данным — в 2020–2022 годах. Пропускная способность должна увеличиться не мене чем в два раза. Кроме того, в этом регионе в 2018 году был введен в эксплуатацию новый терминал мощностью, по разным оценкам, 700–800 тыс. т, принадлежащий трейдеру Louis Dreyfus, — ООО «Агропорт “Устье Дона”».

В порту города Ростова-на-Дону доля аффилированных комплексов составляет не менее 63%. ООО «ПКФ “Братья”», входящее в состав американской компании Cargill, планирует удвоить мощности по перевалке зерна с 500 до 1000 тыс. т в год. Развитие будет осуществляться за счет увеличения причальной стенки со 140 до 314 м, расширения вместимости склада на 20 тыс. т и введения электронной очереди для автотранспорта. Завершить работы по реализации проекта предполагается до 2022 года.

За последние 10 лет перевалка зерна в этом регионе возросла в десятки раз с практически нулевого уровня до 1,2 млн т в 2015–2017 годах. Все три порта на российской части Каспийского моря, то есть в городах Астрахань, Махачкала и селе Оля, работают с зерновым сырьем. Ключевым грузопотоком для них является экспорт в Иран, который за 2008–2017 годы увеличился более чем в три раза и в 2017 году составил 2165 тыс. т. В порту Махачкалы перевалку зерна на специализированном терминале ведет ООО «Транс Каспийская компания», в селе Оля — ПАО «Первая стивидорная компания». В городе Астрахани в прошлом году подобной операцией занимались девять предприятий, и по итогам года крупнейшим стало ООО «ПКФ “Центральный грузовой порт”» с грузооборотом 225 тыс. т. Однако только два терминала в этом комплексе работают по специализированной технологии и имеют силос для накопления судовой партии. В остальных объектах перевалка осуществляется по прямому варианту — с вагона или автомобиля сразу на судно, но иногда могут использоваться крытые склады для напольного хранения продукции.

Мощности российских терминалов для экспорта зерна в Иран недостаточны, поэтому покупатели нередко пользуются комплексами в Казахстане. Так, за первое полугодие 2018 года порт Актау увеличил перевалку этой продукции в 2,5 раза, то есть до одного миллиона тонн, что стало возможным именно за счет российского груза. В 2017/2018 сельхозгоду на этот пункт только по железной дороге было отправлено более 350 тыс. т отечественного ячменя, тогда как в предыдущем сезоне — лишь 25 тыс. т.

Проектов по созданию и увеличению мощностей по перевалке зерна в российской части Каспийского моря не много. Министерство по делам Северного Кавказа РФ разработало концепцию развития транспортно-логистического комплекса в этом регионе — «Каспийского хаба», который предполагается разместить в городе Каспийске. Однако детализация перспективного грузооборота пока отсутствует. Ранее также велись разработки портовых мощностей в селе Лагань, но проект не получил развития. Его инициатор рассматривал возможность строительства зернового терминала мощностью до трех миллионов тонн в год с созданием элеватора на 150 тыс. т продукции.

Из всех планов развития мощностей зерновых терминалов наибольшую глубину проработки и вероятность реализации имеют проекты в городе Астрахани компаний ООО «Порт “Стрелецкое”» и ПАО «Астраханский порт». Первое предприятие уже выполнило предпроектные работы по созданию на своей территории зернового терминала мощностью до 600 тыс. т сырья в год. Одним из основных инвестиционных проектов второй организации также является строительство пункта приема зерна, емкость хранения которого будет составлять 73 тыс. т. По планам компании, возведение должно было начаться в 2017 году и завершиться в 2018 году. При этом уже построенная первая очередь и планируемая вторая площадка располагаются на земельном участке, находящемся в собственности ФГУП «Росморпорт». По данным открытых источников, на протяжении нескольких лет ПАО «Астраханский порт» не может добиться права аренды этой территории, из-за чего строительство объекта заморожено на неопределенный срок.

На российской территории специализированными зерновыми терминалами может похвастаться лишь порт Калининграда. Работающий в нем комплекс ЗАО «Содружество-Соя» принимает импортное сырье для заводов группы и отгружает на экспорт продукцию переработки. При этом данный объект обслуживает только предприятия холдинга и не работает с российским урожаем. Другой организацией является АО «Портовый элеватор», предлагающее услуги перевалки зерна на экспорт, но его фактический грузооборот незначителен — около 55 тыс. т в 2017 году. Эксклавное положение города и удаленность от зернопроизводящих районов не позволяют рассчитывать на большие объемы. В малых количествах перегружает продукцию ОАО «Большой порт Санкт-Петербург», причем как для экспортных, так и для импортных поставок.

В 2017/2018 сельхозгоду объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении портов Прибалтийского региона выросли более чем в два раза — до 1,6 млн т, в том числе в направлении порта Лиепая — 700 тыс. т. Данный факт в очередной раз вызвал дискуссии о необходимости строительства зерновых терминалов в Балтийском бассейне.

АНОНСЫ И ПРИОРИТЕТЫ

О планах возведения пункта приема сельхозпродукции в этом регионе заявила ГК «Новотранс». В рамках проекта «Лугапорт» к 2022 году планируется создать в порту Усть-Луга мощности по перевалке шести миллионов тонн зерна с силосным парком на 300 тыс. т. Причалы комплекса с глубиной 16–16,5 м будут рассчитаны на прием судов с осадкой до 15,5 м. В порту Приморска также был анонсирован новый проект, в составе которого предусматривается терминал с пропускной способностью в два миллиона тонн. Закончить возведение объекта планируется к 2022 году. Предполагаемая площадка строительства не имеет выхода на железную дорогу и находится в шести километрах от станции Ермилово, поэтому для работы этого пункта потребуется прокладка соединительного железнодорожного пути. Кроме того, в развитии нуждается ветка Выборг — Приморск — Ермилово, являющаяся одноколейной и практически не электрифицированной. По ней идут пригородные пассажирские поезда, но не открыто грузовое движение. В августе 2018 года Правительство РФ разрешило использовать средства, выделенные ОАО «РЖД» на создание вторых путей и электрификацию этой линии, для организации подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Таким образом, строительство путей к Приморску пока заморожено.

Перспективы создания мощностей по перевалке зерна в Балтийском море неоднозначны. Статистика функционирования портов в этом бассейне свидетельствует о том, что большая часть сырья отгружается в регионы, тяготеющие к Черному и Средиземному морям. То есть через эти комплексы идут грузопотоки, которые в силу тех или иных причин не смогли пройти через пункты юга России. Так, в условиях высокого спроса на перевалку зерновых в глубоководных портах некоторым экспортерам трудно получить доступ к этому ресурсу, а тарифы на него высоки. Ограничением является пропускная способность автомобильных и железных дорог в южном регионе. В результате для некоторых поставщиков, удаленных от портов российского юга, может быть предпочтительнее отгрузка через комплексы северного субъекта. Однако можно надеяться, что рано или поздно дефицит объектов на юге будет ликвидирован за счет строительства новых терминалов. В этом случае спрос на перевалку зерновых в Балтийском море может снизиться, если Россия к этому времени не упрочит свои позиции на рынках Северной, Западной Европы и других неюжных направлениях.

Данный российский регион не имеет специализированных зерновых терминалов. В этом случае на небольших пунктах перевалка ведется в малых объемах по прямому варианту, то есть с вагона на судно, а также с использованием контейнеров. Группа Fesco планировала создать комплекс в порту Владивостока, но пока проект не был реализован. В порту Зарубино подобный пункт приема возводит предприятие «Дальневосточный зерновой терминал». Помимо работы с российским зерном из Сибири и с Дальнего Востока, объект ориентирован на экспорт и транзит китайского продукта из северо-восточных провинций в южные. Планируется, что первая очередь мощностью три миллиона тонн будет запущена в эксплуатацию в 2021 году, вторая, рассчитанная на 10 млн т, — в 2023 году. Комплекс создается для приема и обработки судов грузоподъемностью до 90 тыс. т. Третий этап предусматривает его дальнейшее развитие и увеличение объемов перевалки до 33,5 млн т в год.

Стоит отметить, что в последнее время инвесторы проявляют интерес к поставкам зерна на китайский рынок. Так, ГК «Порт Хэбэй» в сотрудничестве с ООО «УК “Беркут”» начала разрабатывать проект строительства в поселке Славянка Приморского края зернового терминала мощностью два миллиона тонн сырья в год. В порту Совгавани компания ООО «Бункер-порт» планирует возвести специализированный комплекс в режиме свободного порта Владивостока, который предполагает различные льготы и преференции.

Таким образом, строительство портовых терминалов — сложный и длительный процесс, который идет медленнее, чем возрастают объемы вывоза продукции. Экспортерам приходится использовать те возможности, которые доступны в текущей ситуации, и наращивать мощности на тех территориях, где сделать это проще. Однако с развитием крупных терминалов на юге России, прежде всего в портах Таманского полуострова, ситуация изменится. Усиление конкуренции ожидается как для азовских комплексов, так и для перспективных проектов на Балтийском море.

Источник фото: сайт Корпорации СКЭСС

Источник