Как поморы назвали белое море

На омываемом с юго-востока водами Белого моря Кольском полуострове, в Кандалакше, существует легенда о чудесном колоколе, затонувшем в таежной реке Ниве. На ее берегах еще в далекую языческую эпоху находились святилища, восходящие, пожалуй, к каменному веку. Звон сокрытого здесь колокола не слышат грешники. Но, как гласит предание, когда-нибудь и они услышат этот звон. Тогда вернется изначально-райское состояние здешних земель, осколков легендарной Гипербореи. На карте Герарда Меркатора воспроизведены очертания исчезнувшей северной земли. Надпись на карте сообщает, что она основана на свидетельствах рыцарей короля Артура — искателей сокровенных святынь, а также на данных полярных путешественников. Меркатор отмечает, что все они дошли до самых дальних пределов полярной земли «посредством магического искусства».

Если всмотреться в очертания «скандинавской» части Гипербореи на карте Меркатора и наложить на карту современной Скандинавии, то обнаруживаются удивительные соответствия: горный хребет, идущий вдоль Норвегии и Кольского полуострова, совпадает с горами Гипербореи; а гиперборейская река, что течет с этих гор, повторяет очертания Ботнического залива в северной части Балтийского моря. Получается, что, возможно, южная граница Гипербореи проходила через Ладожское и Онежское озера, через Валаам и сворачивала к северу к отрогам срединного хребта Кольского полуострова, то есть туда, где возвышаются над Кандалакшской губой Белого моря древние разрушенные временем горы.

Таким образом, святыни Российского Севера находятся в Гиперборее — если Кольский полуостров и Белое море действительно можно считать ее сохранившейся частью. Гранитный монолит Соловецких островов и волшебные утесы Валаама когда-то были островами в океанском заливе у берегов Гипербореи. Видно, недаром мистическое чувство северных иноков нашло им разные священные имена: Новый Иерусалим — для суровых Соловецких островов и Северный Афон — для сокровенного Валаама. Именно Новым Иерусалимом, градом, который завещан грядущим векам, узрел Соловецкий монастырь инок Ипатий в вещем видении еще в 1667 году — незадолго до начала трагического «соловецкого сидения». Следующий акт северной мистерии — явление старообрядческой Выговской пустыни (тоже на древнем гиперборейском берегу). Погибла и Выгореция, под «зыбучими мхами» которой помещал поэт Николай Клюев подземный «собор святых отцов». «Пусть наш Север кажется беднее других земель, — писал Н.К. Рерих, — пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нем знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зеленые холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны. » Серые камни в кругах — лабиринты — и другие древние мегалитические сооружения, расположенные на берегах Белого моря и на островах Соловецкого архипелага, являются величайшей загадкой Севера.

Белое море — сакральное море Севера, хранящее много тайн. Возможно, что первоначальный смысл его названия, известный лишь немногим, имеет отношение к сфере небесной, так как в семантике «белый» цвет — это небесный, божественный. На первый взгляд, название Белое оно могло получить и от цвета снега и льдов, покрывающих его зимой.

Но это в равной степени справедливо к любому северному морю и поэтому звучит не особенно убедительно По данным мурманского топонимиста А.А. Минкина, за свою историю Белое море сменило 15 названий! Попробуем и мы разобраться, почему же оно названо Белым. У народов Востока издавна существовала цветовая символика ориентации, где северу соответствовал черный цвет. А славянские народы север обозначали белым, а юг — синим цветом. Поэтому русские задолго до нашествия татар именовали Каспийское море — Синим. Можно предположить, что согласно цветовой символике и Белое море — это Северное море.

В новгородских грамотах XIII —XV веков Белое море называлось просто Море, а в «Жалованной грамоте Великого Новгорода Соловецкому монастырю на Соловецкие и другие острова» XV века оно указано как Море Окиян. Поморы называли Белое море Студеным «по естественному своему свойству», и это название было наиболее распространено как в летописях, так и в фольклоре. Впервые на карту под именем Белое море (Mare Alburn) его нанес Петр Плаиций в 1592 году. В мае 1553 года на корабле «Эдуард Бонавентюр» под командованием Бэрроу в Белое море впервые вошли англичане, бросившие якорь в устье Северной Двины. В составе команды был картограф, который спустя год после второго плавания в Белое море составил рукописную карту моря, не дав ему никакого названия. В 1617 году между Швецией и Россией был заключен Столбовской мир, в специальном «разъяснении» к которому были оговорены «условия ловли рыбы» в Северском море обеими странами. Так в данном случае названо Белое море.

Говоря о Белом море, нельзя обойти стороной самый северный канал России, соединивший Белое и Балтийское моря. Еще в XVI веке двое англичан задумали соединить каналом русла рек Выги и Повенчанки. Все, как водится, осталось только на бумаге. В XVI — XVIII веках на этом месте существовала тропа, проходящая через Повенец и Сумский посад и ведущая к святыням Соловецкого монастыря. За лето по этому пути до 25 000 богомольцев добирались до обители на легких ладьях по озерам и рекам, а иногда и по волокам. В начале XVIII века в этом месте тысячи российских мужиков проложили знаменитую «Осудареву дорогу», по которой Петр I протащил свои корабли, провел войско и победил шведов под крепостью Нотебург.

В XIX веке к идее строительства канала обращались трижды при Павле I, потом еще в 30-х и 50-х годах этого же века. Интересно, что в 1900 году на Парижской выставке за проект канала профессор В.Е. Тиманов получил золотую медаль. Однако блестящий проект был положен «под сукно». Но Первая мировая война доказала необходимость канала для российского флота, который был заперт в Балтийском море. 18 февраля 1931 Совет Труда и Обороны Союза ССР принял решение о начале строительства канала. В октябре 1931 года сооружение канала началось сразу по всей трассе: от Повенца до Беломорска. По архивным данным, на строительство Беломорканала было отправлено 679 тысяч заключенных и ссыльных кулаков, Беломорбалтлаг стал одним из крупнейших лагерей в системе ОГПУ. В 1933 году канал, длиной 227 километров, был включен в число действующих внутренних путей СССР. Он был построен всего за 20 ме сяцев. Очень короткий срок, особенно если учесть, что 164-километровый Суэцкий канал был построен за 10 лет, а вдвое меньший (81 километр) Панамский канал строился 12 лет.

На Беломорье смешалось все — древность и современность. Многие архаичные пласты североморской культуры по сей день остаются недосягаемыми для исследователей, в том числе и тайное поморское знание и предания, передававшиеся из уст в уста от отца к сыну и от него следующим поколениям. Точно такие же сказы и предания испокон веков существовали на Урале. В конце 30-х годов XX века их литературную обработку удалось опубликовать известному уральскому писателю Павлу Петровичу Бажову (1879—1950). Поразительна и поучительна сама история создания бажовских сказов. Произошло это в известной мере случайно. В 1939 году друзей и близких Бажова задела волна массовых репрессий: несколько человек из его семейного и журналистского окружения были арестованы. Логика событий подсказывала: следующим будет он. Тогда Бажов, не долго думая, исчез из редакции газеты, где тогда работал, и спрятался в уединенной избе у какой-то родственницы и прожил там затворником несколько месяцев. От нечего делать, чтобы как-то занять время, он и стал вспоминать и записывать на бумагу сказы, составившие впоследствии классический сборник «Малахитовая шкатулка». Прошло время, те, кто охотился за Бажовым, сами подверглись арестам, а писатель вернулся к повседневным занятиям и решил опубликовать написанное во время вынужденного «простоя». К его собственному удивлению, публикация уральских сказов вызвала колоссальный интерес, и Бажов в одночасье сделался невероятно популярным и знаменитым.

Аналогичные сказы существовали и у поморов. К сожалению, они не были записаны — особенно сакральная их часть. Отдельные намеки содержатся в поэзии и прозе Николая Клюева (1884 — 1937) — северянина по происхождению и по духу, воспевшему в своих стихах и поэмах в том числе и Беломорье. О себе Клюев так и писал в автобиографических материалах: «. Хвойные губы Поморья выплюнули меня в Москву. От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь. » С собой в Первопрестольную Клюев принес самое главное, самое важное — северную крепость веры и гиперборейский дух. (О том, что поэт владел гиперборейской темой, свидетельствует письмо его из томской ссылки к московской актрисе Н.Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 апреля 1937 года (через полгода Клюев был расстрелян), в котором он сообщает о невесть какими судьбами попавшей к нему берестяной книге с упоминанием о Гиперборее: «. Я сейчас читаю удивительную книгу. Она писана на распаренном берёсте [от слова «берёсто». — В.Д.] китайскими чернилами. Называется книга Перстень Иафета. Это ни что другое, как Русь 12-го века до монголов. Великая идея Святой Руси как отображение церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он — единственный из мирских людей. Любопытно, что 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, то есть из Исландии царем Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань — теперешние Вятские края, а сначала содержались при киевском дворе, как экзотика. И еще много прекрасного и неожиданного содержится в этом Перстне. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?!» Здесь драгоценна каждая фраза. Пусть даже утраченная рукопись XII века переписана в более поздние сроки, — но какие удивительные подробности- и о дрессировке сорок, и о привозе северных инородцев ко двору Владимира Мономаха (как позже испанцы привозили из Новою Света индейцев для показа своим королям). Но главное — сохранившаяся память о Гиперборее (не важно, как она на самом деле именовалась и как соотносилась с помянутой Исландией — историческая Арктида-Гиперборея охватывала и Исландию). Знаменательно и сопряжение Гипербореи с Яфетом-Япетом, что тоже совсем не случайно.) Отчасти это древнее сакральное знание проступает в поразительном клюевском эссэ «Огненная грамота:

«Я — Разум Огненный, который был, есть и будет вовеки.

Русскому народу — первенцу из племен земных, возлюбленному и истинному — о мудрости и знании радоваться.

Вот беру ветры с четырех концов земли на ладонь мою, четыре луча жизни, четыре пылающих горы, четыре орла пламенных, и дую на ладонь мою, да устремятся ветры, лучи, горы и орлы в сердце твое, в кровь твою, и в кости твои — о, русский народ!

И познаешь ты то, что должен познать.

Тысячелетия Я берег тебя, выращивал, как виноградную лозу в саду Моем, пестовал, как мать дитя свое, питая молоком крепости и терпения. И вот ныне день твоего совершеннолетия.

Ты уже не младенец, а муж возрастный.

Ноги твои, как дикий камень, и о грудь твою разбиваются волны угнетения.

Лицо твое подобно солнцу, блистающему в силе своей, и от голоса твоего бежит Неправда.

Руки твои сдвинули горы, и материки потряслись от движения локтей твоих.

Борода твоя, как ураган, как потоп, сокрушающий темничные стены и разбивающий в прах престолы царствующих.

«Кто подобен народу русскому» — дивятся страны дальние, и отягощенные оковами племена протягивают к тебе руки, как к Богу и искупителю своему.

Всем ты прекрасен, всем взыскан, всем препрославлен.

Но одно преткновение Я нашел в тебе:

Ты слеп на правый глаз свой.

Когда Я становлюсь по правую руку твою, — ты уклоняешься налево, и когда по левую — ты устремляешься вправо.

Поворачиваешься задом к Солнцу Разума и уязвленный незнанием, лягаешься, как лось, раненный в крестец, как конь, взбесившийся от зубов волчьих. И от ударов пяты твоей не высыхает кровь на земле. Я посылаю к тебе Солнечных посланцев, красных пророков, юношей с огненным сердцем и мужей дерзающих, уста которых — меч поражающий. Но когда попадают они в круг темного глаза твоего, ты, как горелую пеньку, разрываешь правду, совесть и милосердие свои.

Тогда семь демонов свивают из сердца твоего гнездо себе и из мыслей твоих смрадное логовище. Русский народ! Прочисти уши свои и расширь сердце свое для слов Огненной Грамоты!

Жернова — это законы царей, вельмож и златовладетелей, и то, что размалывают они, — это мясо и кости человеческие.

Хочешь ли ты, сын мой, попасть под страшный, убийственный жернов? Хочешь ли ты, чтобы шею твою терзал, наглухо заклепанный, железный ошейник раба, чтобы правая рука твоя обвила цепями левую, а левая обвила ими правую? И чтобы во власти злых видений ты так запутался в оковах, что все тело твое было бы покрыто и сжато ими, чтобы звенья каторжной цепи прилипли к твоему телу, подобно кипящему свинцу, и более не отпадали?

Если ты веришь тьме — иди во тьму!

Вот поднялись на тебя все поработители, все Каины и убийцы, какие есть на земле. И они сотрут имя твое, и будешь ты, как грязь, попираемая на площади. И даже паршивый пес должен будет нагнуть морду свою, чтобы увидеть тебя.

И там, где была Россия — земля родимая, колыбельная, будут холмы из пепла, пустое, горелое место, политое твоей кровью.

О, русский народ! О, дитя мое!

Прекраснейший из сынов человеческих!

Я — Разум Огненный, который был, есть и будет во-веки, простираю руки мои, на ладонях своих неся дары многоценные.

В правой руке моей пластырь знания — наложи его на темный глаз твой, и в левой руке моей бальзам просвещения — помажь им бельмо свое!

Никогда небо не будет так лучезарно, и земля так зелена и плодородна, как в час прозрения всенародного. И сойдет на русскую землю Жена, облеченная в солнце, на челе ее начертано имя — наука, и воскрылил одежд ее — книга горящая. И, увидя себя в свете Великой Книги, ты скажешь:

«Я не знал ни себя, ни других, я не знал, что такое Человек!

Теперь я знаю».

И полюбишь ты себя во всех пародах, и будешь счастлив служить им. И медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос станет рощей насыщающей.

Да будет так! Да совершится!»

Загадки Российской цивилизации. В.Н. Демин, С.Н. Зеленцов. Издательство Вече, 2002.

Источник

Поморы: что нам известно о легендарных жителях северных берегов

В Архангельск из Москвы ходит фирменный поезд «Поморье». Если вы приедете на нем, то, еще не догуляв до Поморской улицы, окончательно убедитесь по вывескам и афишам, что прибыли в поморский край. «Поморочка» — это и хор ветеранов, и детский сад, и салон красоты, и незаметная подвальная парикмахерская. «Поморский» — звездный отель и скромный хостел, а в ресторане «Трескоед» вам объяснят, что трескоедами издавна зовут поморов.

Остается понять, кто же это такие — поморы?

Загадка поморов

Так кто же такие поморы? С 90-х годов прошлого века возникли две противоположные точки зрения, постоянно рождающие жаркие споры. Согласно первой, поморы — древний народ, потомки свободных новгородцев, издавна живущий на берегах Белого моря. Свое государство этот народ создать не успел, потому что Москва сначала покорила Великий Новгород, а затем и Поморье. Несмотря на это, поморы все равно сохранили свой свободолюбивый характер и бытовые обычаи, делающие их непохожими на жителей других регионов России. Поморье, в отличие от остальной страны, не знало монголо-татарского ига и крепостного права, поэтому менталитет его жителей всегда отличался гордостью и независимостью.

По мнению сторонников теории «поморы — отдельный народ», обитатели беломорского побережья были грамотны поголовно. Язык, на котором они общались, называется «помóрьска говóря». Существуют поморско-русские словари и даже литература на «говóри», правда, не дошедшая из глубины веков, а появившаяся за последние двадцать лет. Кроме своего языка, поморы всегда отличались особой честностью: на Севере дома не запирали, никто ни у кого не воровал. Также поморы — уникальные мореходы, их ладьи-кочи, по мнению сторонников теории, предназначены для плавания среди полярных льдов лучше, чем современные ледоколы. Поморы ходили по Ледовитому океану задолго до европейских первооткрывателей, а поморские рукописные лоции заменяли им карты.

Но, согласно этой теории, вольный поморский народ испытывал притеснения. Петр I запретил кочи и заставил поморов строить шняки по голландскому образцу. Несмотря на это, поморы и на кочах, и на шняках плавали в Европу, доходя до Англии, а с Норвегией торговали, как с заречной слободой. Благодаря этим контактам, по своему менталитету поморы ближе к жителям Скандинавии, чем к остальной России. И их следует считать отдельным этносом, а вовсе не частью русского народа.

Понятно, что эти представления сильно гиперболизированы, остро полемичны, их носители практикуют избирательный подход к огромному массиву исторических данных, то есть обращают внимание лишь на то, что говорит в пользу их концепции. К тому же не отделяют твердо установленные факты от гипотез и догадок, тем самым превращая поморское прошлое в подобие фэнтези. Впрочем, не стоит стричь всех под одну гребенку: сторонники «поморского возрождения» бывают разными, не все они мыслят столь прямолинейно и категорично.

Сколько всего поморов?

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, поморами назвали себя 6571 человек. По данным Всероссийской переписи 2010 года — 3113 человек. Перепись 2020 года перенесена на 2021 год.

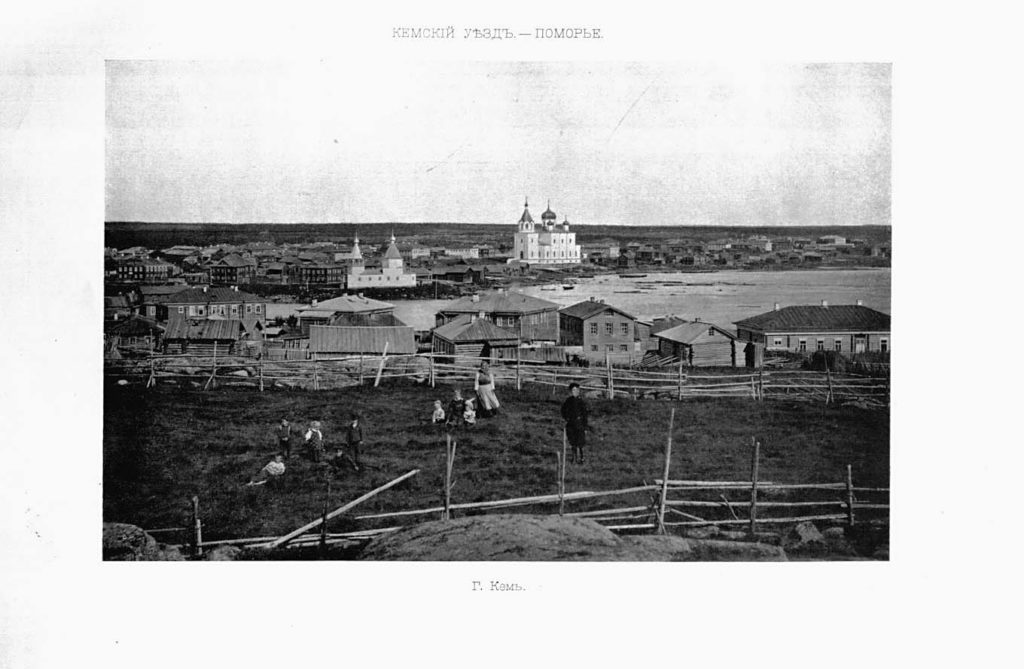

Существует и противоположная точка зрения, тоже пристрастная и упрощенная. Согласно ей, поморами, а на самом деле — поморцами, назывались только жители берега Белого моря, от города Кеми до города Онеги. В древних летописях поморы не упоминаются. Поморье никто не завоевывал, оно мирно вошло в состав большой России. Архангельск был изначально государевым городом, а не столицей самостоятельного княжества и не имел никаких вечевых прав.

Когда заходит речь об отсутствии крепостного права, сторонники критического взгляда просят уточнить терминологию. На Севере отсутствовали помещичьи вотчины, но местные жители являлись государевыми или монастырскими тяглецами, а не вольными гражданами, которые могли гулять, где хотят. Например, Ломоносову, чтобы отправиться в Москву, пришлось получить паспорт, а когда он истек, будущий великий ученый некоторое время числился «беглым», как обычный крестьянин, сбежавший от барина.

Также критике подвергаются и, к примеру, сведения о всеобщей грамотности: ведь жители Русского Севера старались запоминать наизусть былины и сказы, потому что не могли их записать. Преувеличены, по мнению сторонников критической теории, и уникальные свойства поморских кораблей. Кочи и шняки, согласно их доводам, были тяжелы, неуклюжи, под парусом могли ходить только при попутном ветре. Нельзя и утверждать, будто поморы были замечательными рыбаками: они не могли обеспечить выловленной рыбой свое побережье и выменивали треску у норвежцев за ржаную муку.

Понятно, что и к этим аргументам следует отнестись с осторожностью. Ведь каждый заостренный полемический взгляд — заведомо неполон и несправедлив. Действительно, никакого «поморского государства» или «покорения поморов» летописи не упоминают. Но и сказать, будто жители берегов Белого моря в своей повседневной жизни ничем не отличались от остальной России, невозможно.

Поморские промыслы

Главной особенностью поморов был не диалект или семейные обычаи, а их хозяйственные занятия. Разнообразие поморских промыслов поражает. От солеварения, рыболовства, охоты на морского зверя — до добычи жемчуга!

Куда плавали поморы

История поморского мореходства содержит немало славных достижений и мифов. Определенно можно сказать одно: поморы ходили в полярных морях и посещали острова задолго до голландских и английских мореплавателей. Но отсутствие в допетровской России картографии европейского образца и связей с европейским научным миром привело к тому, что море, которое поморы называли Студеным, носит имя Виллема Баренца, а острова, которые поморы называли Грумантом, являются архипелагом Шпицберген. Хотя Баренц дал название Шпицбергену в 1596 году, а поморы высадились там за несколько веков до этого.

Переход на Грумант по открытому морю требовал от поморов немало мужества. В остальном, подобно другим мореплавателям древности, они предпочитали ходить вблизи берегов. Огибали Кольский полуостров по пути в норвежские города. Ходили за мыс Воронов, в Карское море, достигали Новой Земли.

В эпоху паруса и весел морской путь не всегда был оптимален. Например, в город Мангазею на реке Таз — центр меховой торговли Западной Сибири вели два пути, или, как их называли «хода». Один огибал полуостров Ямал и был известен европейским мореплавателям. Второй, тайных ход — волок через основание полуострова, основанный на системе рек и озер, отличался надежностью и безопасностью. Рациональные поморы предпочитали несколько дней тащить корабли и товары по суше, чем играть в опасную игру с плавучими льдами.

Как поморы говорят?

Энтузиасты поморского возрождения считают, что поморы использовали особый язык — поморскую говóрю. Это утверждение трудно и подтвердить, и опровергнуть. Не существует ни летописей, ни литературных текстов, созданных на говóре.

Сейчас написаны несколько поморских словарей. Частично они содержат слова, встречающиеся и в других регионах России, но вышедшие из употребления в современном русском языке. В основном же это термины, связанные с морскими промыслами.

Вот несколько интересных поморских слов:

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель.

Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору.

Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом.

Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн.

Голомя — открытое море.

Глубник — ветер со стороны материка.

Дрегель — грузчик.

Жагра — фитиль.

Загрева — зной.

Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь.

Кармакулы — морские рифы.

Клевить — дразнить.

Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности.

Мятуха — плавучий лед в межсезонье.

Нива — перекат в реке.

Одножирной — одноэтажный.

Пазори — отблеск северного сияния.

Ремь — вой ветра в бурю.

Ссыпщина — варка пива для общины.

Ужада — жажда.

Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше.

Цин — порядок.

Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.

Поморы не у моря

В дореволюционной России поморцами называли не только жителей беломорских берегов, но и одно из основных направлений у староверов. «Раскольники поморцы, толку беспоповщины, или выговцы и выгорецкие, даниловцы. Поморщина ж. собират. раскольничий толк поморцев», — пишет Даль в «Толковом словаре».

Поморцы-староверы, в отличие от других отрицателей реформ Патриарха Никона, не принимали беглых священников. Церковные обряды — крещение, венчание, отпевание проводили грамотные миряне. Старообрядцы поморского толка могли жить и в Москве, и Санкт-Петербурге, и в Риге или Вильно, но безопасней всего чувствовали себя на Русском Севере.

Из этого не следует, что жители Поморья поголовно были староверами. На Русском Севере существовали священнические династии, на берегах Пинеги родился будущий святой Иоанн Кронштадтский. Писатель Борис Шергин вспоминает, как долго выбирал между древней верой и современным Православием и в итоге предпочел Русскую Православную Церковь.

Сейчас в России и остальном мире церковное общество христиан-поморцев насчитывает около 500 приходов и 400 тысяч прихожан.

Как поморы воевали

Найти в истории какие-то доказательства завоевания поморов, в отличие от покорения Московским княжеством Великого Новгорода или Вятки, невозможно. Зато архивы сохранили немало свидетельств, как крестьяне Русского Севера при нападении врагов не только защищали свои селения, но и проявляли дипломатическую смекалку.

В знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» шведы безуспешно домогались Кемской волости. В реальной истории они тоже не смогли ее завоевать, поэтому периодически грабили.

В 1590 году крупный шведский отряд разорил Кемскую волость: были сожжены посадские дома, промысловые суда, питейный и гостиный двор. Чтобы отстоять острог, староста Вешняк Кузьмин одолжил восемь пушек у датчан, чьи корабли стояли возле Колы. Как писал в своей «грамате» к жителям Колы царь Федор Иоаннович, «А для осаднаго времени взяли они у Дацких Немец у торговых в долг четыре пушки, две пушки полковыя, ядра у них по три фунта, да две пушки скоростельныя, да четыре пищали больших и с зельем». Битва была удачной, шведы бежали, а их воевода Кавпий был взят в плен и отослан в Москву.

Вместе со знатным пленником было послано не победное донесение, а челобитная с просьбой о льготах. Царь Федор Иоаннович освободил кольских крестьян на три года от всех оброков и податей, на будущее же велел брать с них торговых пошлин только по три деньги с рубля (то есть 1,5%).

Куда ушел поморский быт

Среди определений, кто такие поморы, есть очень точная формулировка из Малой советской энциклопедии (1931 год): «Поморы, поморцы (от “поморье” — страна на берегу моря). Особый бытовой тип великороссов, живущих на берегах Северного, Полярного и Белого морей (большей частью потомки новгородских колонизаторов). Смелые мореходы, рыбаки, охотники».

Обратим внимание на слова «особый бытовой тип». Что это значит и что с этим бытовым типом случилось в прошлом веке?

1917 год стал бедой для зажиточного крестьянства и городского среднего класса во всей России. Новый формат государственного устройства оказался несовместим с привычным укладом жизни поморов. Первой драмой стал итог Гражданской войны на Русском Севере, когда многие жители Архангельска и губернии, не желавшие жить под властью большевиков, эвакуировались вслед за интервентами.

На первый взгляд с победой большевиков социальные отношения стали справедливыми: вместо «покрута» — работы на хозяина, добыча рыбы и зверя велась по принципу артели. Но уже скоро выяснилось, что монополия на торговлю в руках государства, а рыболовецкий колхоз сдает добычу по госцене. Альтернативы не существовало.

Одновременно граница оказалась на замке. В начале XX века поморы, как при императорах и царях, ходили по морю куда хотели, в том числе, и за рубежи Российского государства, посещали Норвегию, общались на руссенорске (торговый язык) или изучали норвежский.

Теперь не просто частная торговля с заграницей, но и визиты с любой целью по вековым маршрутам оказались преступлением. По наблюдениям современников, последний раз суда поморов пришли в Северную Норвегию в 1929 году, и это было символично. Началась коллективизация и уничтожение частного предпринимательства в городах. Совместить поморский быт с новой тоталитарной экономикой оказалось невозможным. Жители прибрежных деревень по-прежнему ходили в море, ловили рыбу, добывали морского зверя — будучи уже государственными работниками, а не вольными мореходами.

Сейчас земля поморов изменилась, но некоторые традиции остались. Архангельская область добывает около 20% рыбы Северного бассейна. Вместо кочей и шняк в новом городе — Северодвинске строят подводные атомные крейсера. Речной жемчуг ушел в историю, но в области находится единственная разработка алмазов в Европейской части России. Символично то, что первые мелкие алмазы были найдены у поселка Поморье. Регион перестал быть основными воротами в Европу, но стал воротами в космос после открытия космодрома Плесецк.

Столица Поморья изменилась до неузнаваемости. Вместо бесконечных пристаней, амбаров, открытого рыбного торга на берегу Северной Двины протянулась бетонная набережная с пляжем, современными сидениями и арт-объектами, напоминающими о старине. Гуляющая по ней молодежь гордится поморскими корнями, но скорее будет защищать тюленей и особенно бельков, чем выйдет в море охотиться на них.

Источник

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель.

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель. Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору.

Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору. Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом.

Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом. Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн.

Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн. Голомя — открытое море.

Голомя — открытое море. Глубник — ветер со стороны материка.

Глубник — ветер со стороны материка. Жагра — фитиль.

Жагра — фитиль. Загрева — зной.

Загрева — зной. Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь.

Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь. Кармакулы — морские рифы.

Кармакулы — морские рифы. Клевить — дразнить.

Клевить — дразнить. Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности.

Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности. Мятуха — плавучий лед в межсезонье.

Мятуха — плавучий лед в межсезонье. Нива — перекат в реке.

Нива — перекат в реке. Одножирной — одноэтажный.

Одножирной — одноэтажный. Пазори — отблеск северного сияния.

Пазори — отблеск северного сияния. Ремь — вой ветра в бурю.

Ремь — вой ветра в бурю. Ссыпщина — варка пива для общины.

Ссыпщина — варка пива для общины. Ужада — жажда.

Ужада — жажда. Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше.

Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше. Цин — порядок.

Цин — порядок. Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.

Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.