Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Измерение — глубина — море

Измерение глубины моря под килем судна особенно важно при плавании в мелководных районах, а также при проходе через узкости. При помощи эхолота может быть определен рельеф дна водных бассейнов. [1]

При измерении глубины моря эхолотом оказалось, что моменты отправления и приема ультразвука разделены промежутком времени 0 6 с. [2]

При измерении глубины моря под кораблем при помощи эхолота оказалось, что моменты отправления и приема звука разделены промежутком времени 0 8 сек. [3]

Явление эха используется также для измерения глубин морей и океанов. Для этого существуют специальные аппараты — эхолоты. [4]

Явление эха используется также для измерения глубин морей и океанов. Для этого существуют специальные аппараты-эхолоты. Излучатель включают на очень короткие промежутки времени. Возбужденный им импульс волн ультразвуковой частоты пронизывает толщу воды и, отразившись от дна, возвращается к приемному устройству. Скорость распространения ультразвуковых волн в воде известна: она равна 1450 м / с-почти в 5 раз больше, чем в воздухе. [6]

Эхолот — прибор, предназначенный для измерения глубин моря или реки. Излучатель эхолота устанавливается на днище корабля так, чтобы пучок ультразвуковых волн был направлен вертикально вниз. Он излучает ультразвуковые волны отдельными короткими — по времени импульсами, в которых благодаря высокой частоте содержится большое количество волн. Достигнув дна, импульс отражается от него в виде эха и приходит к приемнику, расположенному рядом с излучателем. Регистрирующий прибор записывает на специальной ленте момент посылки импульса и момент его возвращения. Зная скорость распространения ультразвука в воде, по этим отметкам определяют глубину моря под кораблем. [7]

Ультразвуки впервые были практически применены в эхолоте для измерения глубины моря . Отражаясь от дна моря, ультразвуки через некоторое время достигают приемника. По промежутку времени, прошедшему между отправлением сигнала и его возвращением, зная скорость распространения ультразвука, определяют расстояние до дна моря. [8]

Ультразвуки впервые были практически применены в эхолоте для измерения глубины моря . [9]

Наиболее типичным примером использования акустической лока ции может служить измерение глубины моря с помощью ультразвуковых эхолотов. Поэтому этим методом могут измеряться как достаточно большие ( несколько километров), так и очень малые ( несколько миллиметров) расстояния. Принцип использования этого метода заключается в следующем. В момент замыкания кулачком 2 контактов К. [10]

Однако получить на таком принципе достаточно точное и надежное измерений глубины моря долгое время не удавалось. Причина этого заключается в том, что при взрыве от источника распространяются сферические звуковые волны. При неровном рельефе дна, как это видно из рис. 212, первый отраженный сигнал может прийти вовсе не от участков дна непосредственно под кораблем, а от участков, более близких к кораблю, но расположенных сбоку. Поэтому при ненаправленном излучателе звуковых волн возможны большие ошибки в определении глубины. [12]

Гидроакустическая аппаратура, которая в связи с развитием техники акустической подводной связи, измерения глубин моря , гидролокации и шумопеленгования также представляет собой специфическую группу электроакустических устройств. Близко к ним примыкают сейсмоакустические приборы и геофоны, служащие для сейсморазведки, предупреждения обрушений в горных выработках и для наблюдения за землетрясениями. [13]

Казалось бы, что ценные результаты для целей сейсмического зондирования поверхностных слоев земли можно получить при использовании импульсного метода, подобно тому как это делается в гидроакустике при измерении глубины моря эхолотами. Для этого можно было бы применить звуковые или ультразвуковые частоты упругих волн, посылая их каким-либо излучателем внутрь земли и принимая отражения. Однако практически этого сделать нельзя, а если и можно, то лишь на самые незначительные расстояния. Кроме того, благодаря неоднородному строению поверхностных слоев земли — трещинам и различного рода включениям в почве — звуковые волны частично рассеиваются и частично меняют направление своего распространения. Поэтому до настоящего времени основным источником упругих волн служит взрыв. [14]

Следует отметить, что изучение и попытки использовать упругие колебания и волны с частотами 15 — 20 кГц и более, названные ультразвуком ( так как не улавливаются ухом человека), были сделаны еще в XIX в. Лан-жевен успешно использовал ультразвуковые колебания для измерения глубин моря , обнаружения по аводных лодок и других научных и практических целей. Поиски практического применения ультразвука осоГ — епно усилились в 20 — х годах. В это время в Советском Союзе было предложено использовать ультразвук для обнаружения раковин, трещин и других дефектов и твердых телах без их разрушения. [15]

Источник

1.1.4. Измерение глубины моря. Лоты

Измерение глубины моря – необходимое условие безопасности мореплавания, поэтому наличие на транспортных, промысловых и экспедиционных судах эхолотов является обязательным.

Эхолотом называется навигационный прибор, измеряющий глубину посредством измерения времени распространения акустического сигнала от судна до дна моря и обратно.

Глубина моря определяется как сумма глубины H моря под излучающей и принимающей антеннами эхолота и углубления этих антенн Δh от поверхности моря, всегда известного.

Скорость распространения звука в воде обычно изменяется в пределах с = 1466-1548 м/с; на ее величину влияют глубина моря, температура и соленость воды. Появление в воде пузырьков воздуха (под влиянием ветра и волнения, движения судна с большой скоростью) может вызывать перебои в работе эхолота или погрешности в его показаниях.

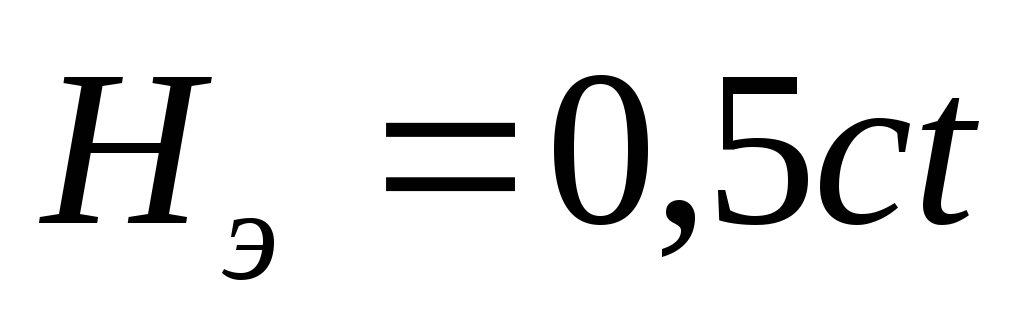

Глубина под днищем судна находится по формуле

Если в качестве стандартной принять скорость звука со= 1500 м/с, то погрешность в определении глубины за счет несоответствия фактической скорости звука этому значению не превысит 3,5%. При глубинах менее 10 м погрешность за неучтенную величину базы может достигать нескольких десятков сантиметров.

Некоторые эхолоты вырабатывают сигнал «тревога» при выходе судна на заданную ограждающую глубину.

В некоторых случаях для определения глубины и вида грунта может служить ручной лот (до 50 м при скорости судна до 5 миль).

Ручной лот может применяться также и в тех случаях, когда желают определить, не дрейфует ли судно во время стоянки на якоре в свежую погоду.

Ручной лот состоит из свинцовой или чугунной гири и линя, называемого лотлинем.

Гиря лота весит от 3 до 5 кг и имеет форму усеченной пирамиды или усеченного конуса высотой около 30 см.

В верхнем основании лота делается проушина, в которую продевается обшитая кожей стропка длиною до 30 см. Лотлинь берется за эту стропку.

В нижнем основании лота делается углубление, в которое перед бросанием лота, вмазывают сало, смешанное с толченым мелом, или размятое мыло с мелом.

Мыло или сало вмазывается в основание лота не вровень с краями выемки, а несколько выпукло.

При бросании лота гиря ударяется о дно моря, частицы грунта в виде ракушки, песка, глины и пр. прилипают к салу или мылу.

Когда лот будет поднят на судно, то по этим частицам определяется грунт.

Лотлинь ручного лота изготовляется из бельного пенькового линя длиною 52 м и толщиною до 25 мм.

Ручной лот бросается всегда с наветренного борта вперед, в сторону от судна. Делается это с той целью, чтобы под влиянием ветра судно не нанесло на лот. Если бросить лот с подветренной стороны, то при дрейфе судна лот попадет под его корпус и тогда лотовому не будет видна марка на лотлине, которая окажется у воды.

Если длина выпущенного лотлиня окажется меньше глубины моря в этом месте и, следовательно, лот не дошел до дна, то в таких случаях лотовый выкрикивает: «Столько-то метров пронесло».

Источник

Эхолот

Навигационный эхолот предназначен для надежного измерения, наглядного представления, регистрации и передачи в другие системы данных о глубине под килем судна (рис. 3.7). Эхолот должен функционировать на всех скоростях судна от 0 до 30 узлов, в условиях сильной аэрации воды, ледяной и снежной шуги, колотого и битого льда, в районах с резко меняющимся рельефом дна, скалистым, песчаным или илистым грунтом.

На судах устанавливаются гидроакустические эхолоты. Принцип их работы заключается в следующем: механические колебания, возбуждаемые в вибраторе-излучателе, распространяются в виде короткого ультразвукового импульса, доходят до дна и, отразившись от него, принимаются вибратором-приемником.

Эхолоты автоматически указывают глубину моря, которую определяют по скорости распространения звука в воде и промежутку времени от момента посылки импульса до момента его приема (рис. 3.8).

Эхолот должен обеспечивать измерение глубин под килем в диапазоне от 1 до 200 метров. Указатель глубин должен быть установлен в рулевой рубке, а самописец – в рулевой или штурманской рубке.

Для измерения глубин применяется также ручной лот в случаях посадки судна на мель, промера глубин у борта во время стоянки у причала и т.п. Ручной лот (рис. 3.9) состоит из свинцовой или чугунной гири и лотлиня. Гиря выполняется в форме конуса высотой 25 – 30 см и весом от 3 до 5 кг. В нижнем широком основании гири делается выемка, которая перед замером глубины смазывается солидолом. При касании лотом морского дна частицы грунта прилипают к солидолу, и после подъема лота по ним можно судить о характере грунта.

Разбивка лотлиня производится в метрических единицах и обозначается по следующей системе: на десятках метров вплетаются флагдуки различных цветов; каждое количество метров, оканчивающееся цифрой 5, обозначаются кожаной маркой с топориками.

В каждой пятерке первый метр обозначается кожаной маркой с одним зубцом, второй – маркой с двумя зубцами, третий – с тремя зубцами и четвертый – с четырьмя.

Источник

Методы и приборы для определения морских течений

Для изучения течений Мирового океана применяются следующие методы:

2)по отклонению лотлиня,

3)поплавочный,

4)вертушечный,

5)электромагнитный,

6)радиолокационный.

Навигационный метод – самый распространенный в мореплавании С его помощью можно получить данные по течению в навигационном слое, соответствующем осадке судна. Сущность метода заключается в том, что в одно время сравнивают счислимое и обсервованное места судна. Если за время между обсервациями ветра не было, то снос судна обусловлен только течением. Направление и скорость течения получают непосредственно из определения элементов сноса. При наличии сильного ветра вносят поправки на дрейф судна. За направление течения принимается то, куда идет течение.

По отклонению лотлиня течения определяют на глубинах, не превышающих 300 м. Этот метод заключается в том, что с лебедки, установленной на палубе судна на стальном тросе опускают лот массой 15-20 кг. При достижении лотом дна включают секундомер и начинают вытравливать без слабины трос. Через некоторое время вытравливание лотлиня прекращают, останавливают секундомер, вторично отсчитывают по блок-счетчику глубину и измеряют угол отклонения троса по вертикали. Расчет скорости течения определяют по специальной номограмме или по формуле

Vтеч =

где l –длина вытравленного лотлиня,

hгл — глубина моря,

t – время от момента пуска секундомера до его остановки.

Направление течения определяют по отклонению лотлиня с использованием компаса.

Остальные методы определения скорости и направления течений применяются на специальных судах.

В качестве приборов для измерения течений используют морские вертушки и самописцы течений. Вращающейся частью вертушки служит четырехлопастной винт, по числу оборотов которого и отмеченному времени действия прибора вычисляется скорость течения.

Самописцы автоматически регистрируют скорость и направление течений. Они могут устанавливаться на судах или на специальных буях.

Дата добавления: 2015-09-11 ; просмотров: 1462 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

учебно-методический материал по теме

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ по Гидрологии

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| gidrologiya.doc | 229 КБ |

Предварительный просмотр:

Департамент образования и науки Брянской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Дятьковский индустриальный техникум»

Дисциплина ________ ГИДРОЛОГИЯ _________

Специальность 280711 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

(код, наименование специальности)

Форма обучения: очная

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМов) по учебной дисциплине «__ ГИДРОЛОГИЯ ___»

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования:

280711 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

(код, наименование специальности)

Организация-разработчик : ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум »

_____________ Осипова Юлия Александровна — преподаватель

Рекомендован Методическим советом Дятьковского индустриального техникума

№____________ от «____»__________20__ г.

Зам. директора по УВР ______________________ И.А. Горбачёв

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМов) для выявления знаний и умений, уровня подготовки студентов учебной дисциплины _____ ГИДРОЛОГИЯ __________

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования:

280711 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

(код, наименование специальности)

и является частью основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- измерять длину реки и площадь бассейна по карте, вычислять морфометрические характеристики бассейна;

- находить в справочной литературе необходимые сведения о водных объектах;

- проводить основные наблюдения и измерения на гидрологическом посту (уровня и температуры воды), обрабатывать результаты;

- выполнять промеры глубин, обрабатывать результаты промеров, строить поперечный профиль русла;

- измерять скорости течения различными способами и обрабатывать результаты измерений;

- вычислять расход воды;

- отбирать пробы воды на мутность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность и экологическую роль круговорота воды в природе;

- общие сведения о водных объектах (реках, озёрах и водохранилищах, болотах, ледниках, подземных водах, Мировом океане), их режимах и влиянии на окружающую среду;

- сроки, состав и порядок проведения наблюдений на гидрологических постах;

- приборы и оборудование для проведения измерений на посту, их устройство, принцип действия, порядок и состав работ.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Источник