Баренцево море. Географическое положение и границы.

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктических морей, омывающих берега России. Расположенное между северным берегом Европы и островами Вайгач, Новая Земля, ЗФИ, Шпицберген, и Медвежий, оно свободно сообщается с теплым Норвежским морем и холодным Арктическим бассейном , а также морями Карским и Белым.

Площадь Баренцева моря — 1405 тыс.км , средний объем воды — 282 тыс.куб.км , средняя глубина 200 м.

Климат моря полярный морской, наиболее теплый среди шельфовых морей Северного Ледовитого океана. Хотя Баренцево море относится к числу ледовитых и почти 3/4 его поверхности ежегодно покрывается льдом, но в отличие от других морей Арктики, оно никогда не замерзает полностью. Даже в зимний период около 1/4 его площади остается свободной от льда, что объясняется притоком теплых атлантических вод, препятствующих охлаждению поверхностного слоя до температуры замерзания.

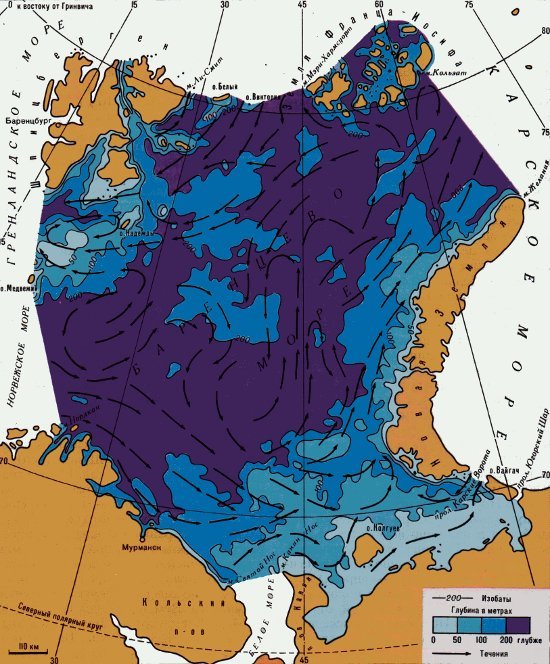

В гидрологическом режиме Баренцева моря значительную роль играет рельеф дна. Он неоднороден: пересечен подводными возвышенностями, впадинами и желобами. Н.Н.Зубов (1928) считал Баренцево море классическим примером влияния рельефа дна на гидрологические характеристики.

На гидрологические условия моря влияет и речной сток, однако только в его юго — восточной части; там сосредоточено около 90% материкового стока. В целом же сток относительно невелик (163 км3) и поэтому мало влияет на соленость и химический состав баренцевоморской воды, близкой по этой причине к характеристикам вод океана.

Одной из характерных черт гидрологии Баренцева моря является хорошее перемешивание его вод. С этой особенностью моря тесно связано содержание и распределение растворенных в воде газов и биогенных веществ. Воды моря хорошо аэрированы; содержание кислорода в толще воды по всей площади моря близко к насыщению.

Водные массы Баренцева моря неоднородны и формируются под совокупным влиянием энергообмена с атмосферой и циркуляции вод. Поступление вод из других бассейнов и неровный подводный рельеф создают весьма сложную систему поверхностных и глубинных течений, в которой ведущую роль играют многочисленные ветви Нордкапского течения и холодные воды, идущие из Арктического бассейна и Карского моря.

На систему постоянных течений накладываются периодические приливные течения, которые в поверхностном слое достигают 150см/с и, как правило, превышают скорость постоянных течений Приливные волны с запада и севера вызывают также значительные изменения уровня Баренцева моря. У южных берегов высота подъема уровня при приливе достигает 3 и даже 6 м, на севере и северо — востоке 0,5 — 2,0 м.

Источник

Течения Баренцева моря — Карта течений Баренцева моря

. В Баренцевом море существует сложная система поверхностных и глубинных течений, самым общим свойством которых является движение вод против часовой стрелки. Сформированная крупномасштабными процессами в системе океан-атмосфера северной Атлантики, она активно реагирует на изменчивость синоптических условий непосредственно над акваторией Баренцева моря, распространение приливной волны из Атлантики и Арктического бассейна и изменчивость плотностной структуры морских вод.

Хотя скорости приливных течений больше, чем постоянных, но для переноса вод Баренцева моря наибольшее значение имеют устойчивые течения, связанные с водообменом на его границах, а также дрейфовые течения синоптического масштаба, развивающиеся под воздействием полей ветра при прохождении барических образований над Баренцевым морем.

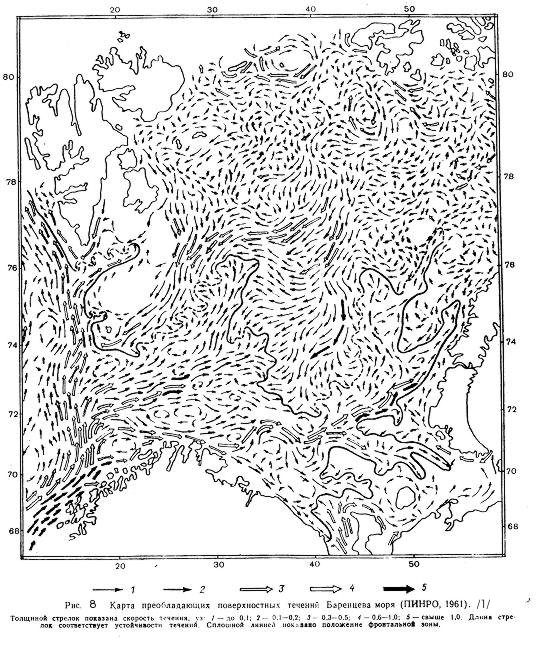

Ввиду крайне ограниченного количества инструментальных наблюдений за течениями, исследования как постоянных, так и дрейфовых течений в значительной степени основываются на применении расчетных методов. С помощью одного из таких методов, разработанных в МФ ААНИИ, рассчитана система преобладающих поверхностных течений в Баренцевом море, воспроизводящая теплые потоки воды, идущие с запада, и холодные — с севера (рис.8) / 1 /.

Наиболее мощный и устойчивый поток, обусловливающий гидрологический режим моря, образует теплое Нордкапское течение. Оно входит в море с запада и по мере продвижения на восток разделяется на несколько ветвей. На 25ов.д. это течение разделяется на Прибрежное, шириной 20-30 миль и скоростью на поверхности около 40 см/с, и Северное, шириной около 60 миль и скоростью 13 см/с. От меридианов Кольского залива часть вод Прибрежной ветви Нордкапского течения отклоняется к юго-востоку, движется вдоль берега Кольского полуострова и уходит в Белое море. Другая часть Прибрежного течения следует на северо-восток, образуя Мурманское течение, имеющее северо-восточное направление В районе Северо-Канинской банки оно отделяет от себя небольшую ветвь на восток, которая под названием Колгуево-Печорского течения уходит в Печорское море. Отделив Колгуево-Печорскую ветвь, Мурманское течение продолжает движение на северо- восток и уже под названием Новоземельское течение достигает Маточкина Шара, откуда отклоняется к северо-западу. Особую группу составляют Беломорское и Печорское стоковые течения, которые отличаются пониженной соленостью. Северная ветвь Нордкапского течения, встретив повышение дна на 73ос.ш. и 30ов.д., поворачивает на северо-восток. Однако часть ветви движется на восток и юго-восток, где включается в циклонический круговорот. Основная масса вод северной ветви Нордкапского течения поворачивает на запад и юго-запад.

Холодные течения из Арктического бассейна направлены к югу от Земли Франца-Иосифа и вдоль восточного берега Шпицбергена. В районе возвышенности Персея с востока на запад проходит течение «Персея» , которое, сливаясь с холодными водами у о.Надежды, образует Медвежинское течение (со средней скоростью 50 см/с). На северо-востоке в море входит течение Макарова, а через Карские Ворота холодные воды течения Литке.

Использование диагностической модели В.А.Буркова позволило рассмотреть вертикальную структуру плотностных течений и выявить, что в глубинных слоях (ниже 200 м) циклоническая циркуляция сменяется на антициклоническую, а приток вод на юго-западной границе — на вынос из моря.

Одной из главных особенностей динамики вод Баренцева моря являются приливные течения. Вызванные приливными колебаниями уровня они имеют такую же периодичность, но смена направлений приливных течений в разных районах моря происходит неодинаково. Вдоль Мурманского берега и в западной части Печорского моря течение, возникающее при приливе, меняется на прямо противоположное при отливе. В открытых частях моря направление течений в большинстве случаев меняется по часовой стрелке, а на некоторых банках — против нее. Смена направлений приливных течений происходит одновременно по всему слою воды от поверхности до дна.

Скорость приливных течений, как правило, превышает скорость постоянных, особенно в поверхностном слое, где они достигают 150 см/с. Большими скоростями характеризуются приливные течения вдоль Мурманского берега, при входе в воронку Белого моря, в Канинско-Колгуевском районе и на Южно-Шпицбергенском мелководье. В открытой части моря скорости приливных течений составляют 10-20 см/с, на юго-востоке 30-40 см/с, на западной границе моря — 30-50 см/с. Приливные течения захватывают всю толщу вод Баренцева моря. Скорости течений с глубиной, как правило, постепенно уменьшаются, особенно в тех районах, где на поверхности они значительны. Однако на глубинах 20-50 м в слое скачка плотности при ярко выраженном сезонном термоклине скорости приливных течений увеличиваются.

Источник

Карта Баренцева моря — течения Баренцева моря

Карта Баренцева моря — течения Баренцева моря

Общая циркуляция вод Баренцева моря формируется под влиянием притока вод из соседних бассейнов, рельефа дна и других факторов. Как и в соседних морях северного полушария, здесь преобладает общее движение поверхностных вод против часовой стрелки.

Наиболее мощный и устойчивый поток, во многом определяющий гидрологические условия моря, образует теплое Нордкапское течение. Оно входит в море с юго-запада и движется на восток в прибрежной зоне со скоростью около 25 см/с, мористее его скорость уменьшается до 5—10 см/с. Примерно на 25° в.д. это течение разделяется на Прибрежное Мурманское и Мурманское течения. Первое из них шириной 40—50 км распространяется к юго-востоку вдоль берегов Кольского п-ова, проникает в Горло Белого моря, где встречается с выходным Беломорским течением и со скоростью 15—20 см/с следует на восток. Остров Колгуев разделяет Прибрежное Мурманское течение на Канинское, уходящее в юго-восточную часть моря и далее к проливам Карские Ворота и Югорский Шар, и Колгуевское, идущее вначале на восток, а затем на северо-восток, к побережью Новой Земли. Мурманское течение шириной около 100 км со скоростью порядка 5 см/с распространяется значительно мористее Прибрежного Мурманского. Около меридиана 40° в.д., встретив повышение дна, оно поворачивает на северо-восток и дает начало Западно-Новоземельскому течению, которое вместе с частью Колгуевского течения и поступающим через Карские Ворота холодным течением Литке образует восточную периферию общего для Баренцева моря циклонического круговорота. Кроме разветвленной системы теплого Нордкапского течения в Баренцевом море ясно выражены холодные течения. Вдоль возвышенности Персея, с северо-востока на юго-запад, вдоль Медвежинского мелководья проходит течение Персея. Сливаясь с холодными водами у о. Надежды, оно образует Медвежинское течение, скорость которого равна примерно 50 см/с.

На течения Баренцева моря существенно влияют крупномасштабные барические поля. Так, при локализации Полярного антициклона у берегов Аляски и Канады и при относительно западном расположении Исландского минимума Западно-Новоземельское течение проникает далеко на север, и часть его вод уходит в Карское море. Другая часть этого течения отклоняется на запад и усиливается водами, поступающими из Арктического бассейна (восточнее Земли Франца-Иосифа). Увеличивается приток поверхностных арктических вод, приносимых Восточно-Шпицбергенским течением.

При значительном развитии Сибирского максимума и одновременно более северном расположении Исландского минимума преобладает вынос вод из Баренцева моря через проливы между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа, а также между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном.

Общая картина течений усложняется местными циклоническими и антициклональными круговоротами.

Приливы в Баренцевом море вызываются главным образом атлантической приливной волной, которая вступает в море с юго-запада, между Нордкапом и Шпицбергеном, и движется на восток. Около входа в Маточкин Шар она поворачивает частично на северо-запад, частично на юго-восток.

На северные окраины моря оказывает влияние другая приливная волна, приходящая из Северного Ледовитого океана. Вследствие этого у северо-восточных берегов Шпицбергена и у Земли Франца-Иосифа происходит интерференция атлантической и северной волн. Приливы Баренцева моря почти везде носят правильный полусуточный характер, как и вызываемые ими течения, но смена направлений приливных течений происходит неодинаково в разных районах моря.

Вдоль Мурманского берега, в Чешской губе, на западе Печорского моря, приливные течения близки к реверсивным. В открытых частях моря направление течений в большинстве случаев меняется по часовой стрелке, а на некоторых банках — против часовой стрелки. Смена направлений приливных течений происходит одновременно во всем слое от поверхности до дна.

Наибольшая скорость приливных течений (около 150 см/с) отмечается в поверхностном слое. Большими скоростями характеризуются приливные течения вдоль Мурманского берега, при входе в Воронку Белого моря, в Канинско-Колгуевском районе и на Южно-Шпицбергенском мелководье. Кроме сильных течений приливы вызывают значительные изменения уровня Баренцева моря. Высота прилива у берегов Кольского п-ова достигает 3 м. На севере и северо-востоке величина приливов становится меньше и у берегов Шпицбергена равна 1—2 м, а у южных берегов Земли Франца-Иосифа всего 40—50 см. Это связано с особенностями рельефа дна, конфигурацией берегов и интерференцией приливных волн, приходящих из Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Кроме приливных колебаний в Баренцевом море прослеживаются и сезонные изменения уровня, вызванные главным образом воздействием атмосферного давления и ветров. Разница между максимальным и минимальным положением среднего уровня в Мурманске может достигать 40—50 см.

Сильные и продолжительные ветры вызывают сгонно-нагонные колебания уровня. Они наиболее значительны (до 3 м) у Кольского побережья и у Шпицбергена (порядка 1 м), меньшие величины ( до 0,5 м) наблюдаются у берегов Новой Земли и в юго-восточной части моря.

Большие пространства чистой воды, частые и сильные устойчивые ветры благоприятствуют развитию волнения в Баренцевом море. Особенно сильное волнение наблюдается зимой, когда при длительных (не менее 16—18 ч) западных и юго-западных ветрах (до 20— 25 м/с) в центральных районах моря наиболее развитые волны могут достигать высоты 10—11 м. В прибрежной зоне волны меньше. При продолжительных северо-западных штормовых ветрах высота волн достигает 7—8 м. Начиная с апреля интенсивность волнения уменьшается. Волны высотой 5 м и более повторяются редко. Наиболее спокойно море в летние месяцы, повторяемость штормовых волн высотой 5—6 м не превышает 1—3%. Осенью интенсивность волнения увеличивается и в ноябре приближается к зимней.

Источник

Часть II. Гидрологический режим. 7 Течения и водообмен

7.1. Общая характеристика режима течений

Динамика вод Баренцева моря вносит определяющий вклад в формирование его физических, химических и биологических полей. Она тесно связана с динамикой морских льдов и процессами перемешивания в море. Сведения о характеристиках течений, как мгновенных, так и осредненных за длительные промежутки времени, необходимы для многих практических приложений — навигации, расчетов переноса загрязняющих веществ, литодинамических исследований и др. В последнее время результаты исследований динамики вод, помимо традиционного использования в промысловой океанологии, приобретают возрастающее значение в связи с развитием морского транспорта и геологических работ на шельфе.

На начальном этапе исследований, наиболее полно отраженном в монографии Н. М. Книповича [175], характер циркуляции вод определялся на основании косвенных данных — по распределению температуры, солености и других гидролого-гидрохимических характеристик. Уже в течение века идет процесс накопления натурного материала наблюдений за параметрами, характеризующими динамику вод моря, причем по мере накопления материалов неоднократно предпринимались попытки создания обобщенных моделей динамики вод и расчетов водного баланса.

Инструментальные наблюдения за течениями до 60-х годов оставались эпизодическими и кратковременными и только в период 60—80-х годов после появления вертушек БПВ и разработки технологии постановки автономных буйковых станций (АБС) было получено порядка 200 длительных серий наблюдений за течениями. При этом основная часть наблюдений сконцентрирована в юго-западной части моря, тогда как северная и восточная части освещены лишь отдельными наблюдениями.

Современная изученность режима течений в значительной степени основывается на применении расчетных методов. По результатам расчетов построены известные схемы приливных и постоянных течений (см. п. 7.2, 7.3), на их основе можно оценить изменчивость течений и выявить наиболее общие закономерности циркуляции вод.

Основными факторами, формирующими систему течений Баренцева моря, являются крупномасштабные процессы в системе океан—атмосфера в Северной Атлантике, изменчивость синоптических условий непосредственно над акваторией Баренцева моря, распространение приливной волны из Атлантики в Баренцево море, изменчивость горизонтальной и вертикальной плотностной структуры морских вод, а также сложная морфометрия дна и береговой линии. Моря Северо-Европейского бассейна, куда входит и Баренцево море, по сути дела являются связующим звеном в водообмене между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Взаимодействие перечисленных факторов приводит к значительной пространственно-временной изменчивости векторов течений, затрудяющей интерпретацию натурных данных и их сопоставление с результатами расчетов.

На рис. 7.1 показан типичный для Баренцева моря спектр скоростей течений, приведенный в работе [95] со ссылкой на данные Ю. В. Суставова. В спектре наиболее сильно выражена полусуточная приливная составляющая, после ее исключения доминирующими становятся колебания синоптического масштаба с периодом около 4 сут, что соответствует периоду сгонно-нагонных колебаний уровня (см. п. 6.5). Такой характер изменчивости позволяет достаточно обоснованно выделять составляющие суммарного течения и анализировать их по отдельности. Вместе с тем более долгопериодная изменчивость (сезонная, междугодичная) не может быть выявлена непосредственно по данным наблюдений, продолжительность которых, как правило, не превышает 15 сут. Некоторые выводы о ней можно сделать, располагая данными об изменчивости основных режимообразующих факторов.

Наиболее устойчивым проявлением водообмена между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами является поступление атлантических вод в Баренцево море через его западную границу. Дальнейшее их распространение зависит от морфометрии морского дна, атмосферных процессов, обусловливающих изменчивость синоптического масштаба, и термохалинных факторов, определяющих устойчивость циркуляции к короткопериодным внешним воздействиям. Данный процесс протекает на фоне упорядоченных приливных движений, под* чиняющихся астрономической периодичности и обусловленных главным образом приливной волной, распространяющейся с запада на восток моря. На прогрессивное перемещение приливной волны оказывают влияние перепады глубин, ледяной покров и другие факторы, поэтому в ряде районов моря изменчивость приливных течений отличается от полусуточной и имеет довольно сложный характер. Скорости приливных течений, как правило, больше, чем постоянных, поэтому при нештормовых условиях в суммарных течениях обычно преобладает приливной компонент.

Условия формирования непериодических течений Баренцева моря довольно подробно рассмотрены в работах [66, 67, 129]. Здесь лишь констатируем, что непериодический компонент суммарных течений (кроме дрейфовых течений) традиционно определялся на Баренцевом море динамическим методом и представляет собой плотностные течения. Завершающим этапом в использовании динамического метода явились последние работы, выполненные в Мурманском филиале ААНИИ совместно с Мурманским управлением по гидрометеорологии (см. п. 7.3).

Однако в штормовых условиях нестационарный компонент суммарного течения может значительно превзойти квазистационарный фон, существовавший до начала шторма. Воздействие циклонов проявляется в сильной изменчивости течений даже в струях основных потоков, что указывает на необходимость учета синоптических процессов при анализе и прогнозе реальных движений вод независимо от масштаба осреднения. Этот вывод получен также и в работе [165] на основе сопоставления результатов численного моделирования динамики верхнего слоя моря, выполненного в одном случае по осредненному полю атмосферного давления, а в другом — по фактической последовательности синоптических карт.

Сезонная изменчивость системы течений определяется годовым ходом атмосферных и ледово-гидрологических процессов. К осени интенсивность циркуляции вод достигает годового максимума, что связано с увеличением притока атлантических вод в Баренцевом море и циклогенезом над ним. В этот период разрушается сезонный термоклин, и скорости течений выравниваются по вертикали до глубины порядка 200 м. В весенний период вертикальные градиенты скорости начинают расти, достигая максимальных значений к концу лета при наибольшем прогреве вод и ослаблении атмосферной циркуляции.

Количественные характеристики режима течений (как правило, в виде средних многолетних или преобладающих значений скорости и направлений) приведены в ряде справочных пособий [19, 65— 67]. В целом они отвечают потребности обеспечения судовождения и других видов хозяйственной деятельности. Однако в последние годы требования к информации о течениях значительно повысились в связи с задачами морской нефтегазодобычи и предотвращения загрязнения моря. Возникла необходимость в оценках максимальных скоростей течений, в том числе в придонном слое моря, а также в вероятностных расчетах траекторий переноса загрязняющих веществ. Ввиду недостатка натурных данных полное описание режима течений, особенно С учетом штормовых условий, можно получить только на основе численного моделирования. Работа в этом направлении в последние годы ведется достаточно интенсивно [96, 409].

7.2. Приливные течения

Приливные течения являются одной из главных черт динамики вод Баренцева моря. Их скорости и направления следуют той же периодичности, что и приливные колебания уровня.

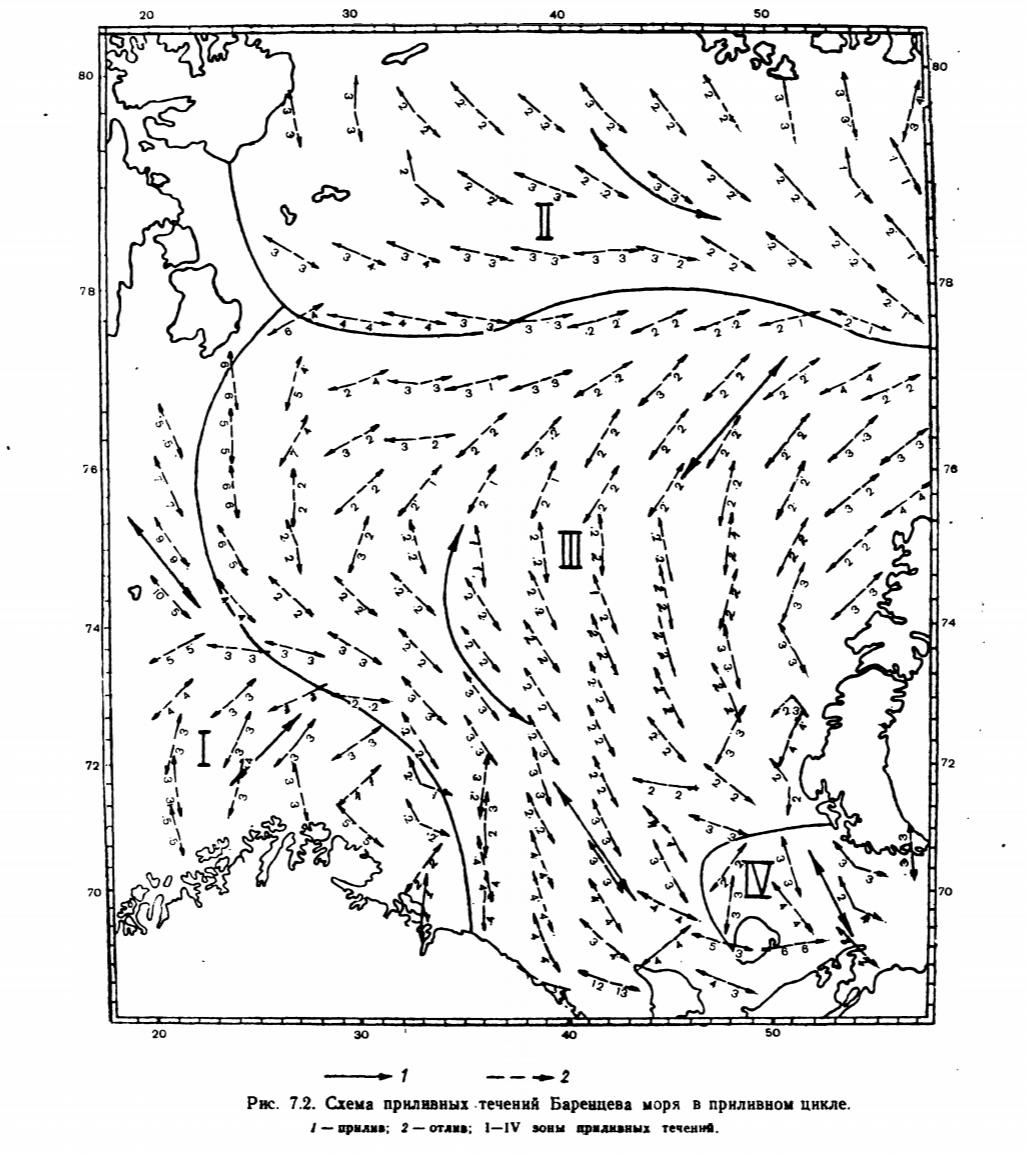

На рис. 7.2 приводится схема расчетных полусуточных приливных течений в навигационном слое Баренцева моря при средней величине прилива, разработанная в последние годы авторским коллективом в составе Ю. В. Суставова, Г. П. Каминского, В. А. Потанина, В. И. Турчанинова, С. П. Савельевой, Т. А. Эрштадт. Она наглядно иллюстрирует направление и скорости перемещения приливных и отливных потоков. На схеме выделяются четыре условные зоны приливных течений (пронумерованы римскими цифрами): в зоне I генеральные перемещения вод в проливе м. Нордкап — о. Медвежий происходят в направлении северо-восток—юго-запад, что отражает вхождение приливной волны в Баренцево море с запада на приливе и вынос вод в обратном направлении на отливе. Севернее, в проливе о. Медвежий—м. Серкаппе, генеральный перенос вод на приливе-отливе имеет более меридиональный характер (с северо-северо-запада на юго-юго-восток и обратно). В зоне II, охватывающей северную часть Баренцева моря, генеральное перемещение вод на приливе-отливе происходит с востока-юго-востока на запад-северо-запад и обратно. В зоне III, охватывающей центральную и частично южную часть моря, генеральное перемещение вод на стадии прилива происходит от востока-северо-востока на севере с поворотном против часовой стрелки до юго-восточного направления в южной части, а на отливе — наоборот. В зоне IV, относящейся к юго-востоку Баренцева моря, генеральное перемещение вод на фазе, относящейся к приливу в зонах I и III, происходит с юго-востока на северо-запад, а иа фазе отлива в упомянутых зонах — наоборот. Таким образом, явление прилива в юго-восточной части моря происходит в противофазе по отношению к большей части Баренцева- моря

Расчетные скорости приливных течений при средней величине прилива в Баренцевом море могут достигать в открытой части моря 0,2—0,4 уз, в Воронке Белого моря— 1,2—1,3 уз, на юго-востоке — 0,6—0,8 уз, на западной границе моря — 0,6—1,0 уз.

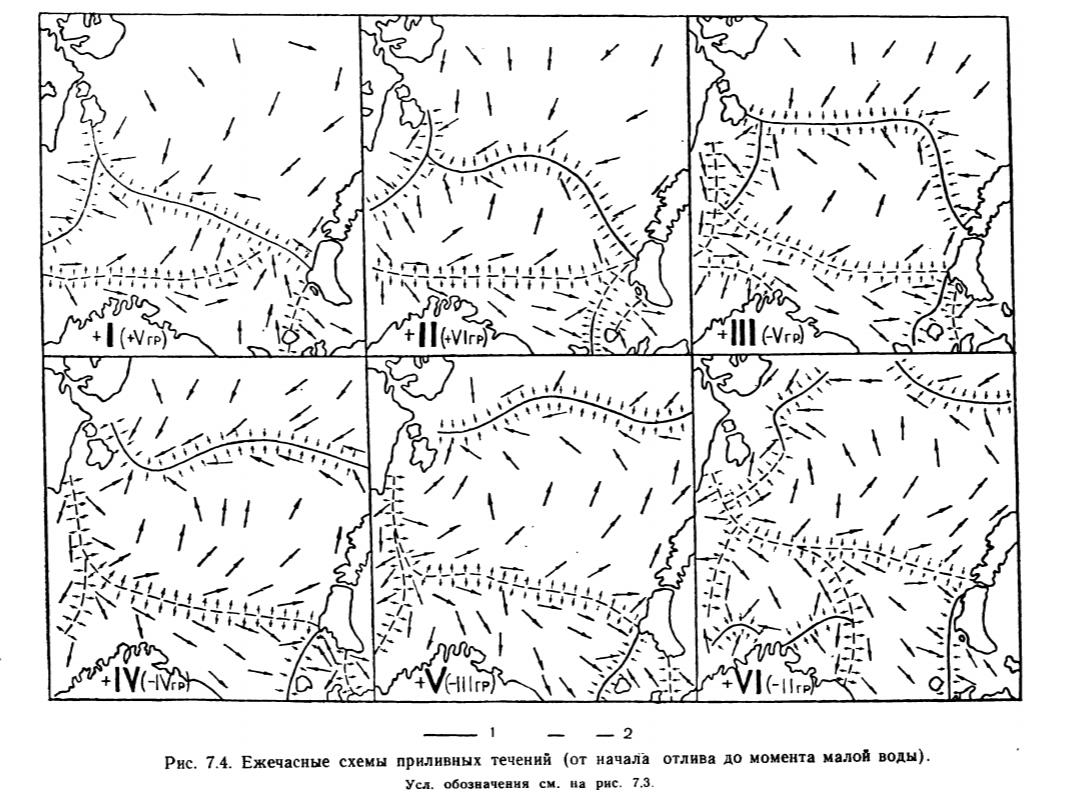

Однако схема на рис. 7.2 отражает лишь общие черты проявления приливных течений на Баренцевом море. Реальный же процесс формирования прилива и отлива и возникающих при этом прилив ных течений более сложен и представлен на рис. 7.3—7.4 с часовой дискретностью. На этих схемах, использовано время приливо-отливного цикла в Екатерининской Гавани — основном уровенном пункте на Баренцевом море. Продолжительность приливо-отливного цикла разделена на двенадцать частей, что соответствует общепринятому в океанологии понятию «водного часа». Фаза прилива пронумерована водными часами от —V (начало прилива в Екатерининской Гавани) до 0 (момент полной воды в Екатерининской Гавани ±1/2 водного часа от этого момента), фаза отлива — от ±1 (начало отлива) до ±V I 1/4 (момент малой воды). По принятым представлениям продолжительность всех водных часов равна 1 ч обычного времени, тогда как продолжительность водного часа ±VI 1/4 несколько больше, поскольку общая продолжительность приливо-отливного цикла при полусуточном типе прилива в среднем равна 12 ч 25 мин.

Другая Шкала на этих схемах сбответствует номерам лунных часов, связанных с кульминацией Луны на меридиане Гринвича. Принцип организации этой шкалы идентичен шкале водного времени: 0-й лунный час относится к моменту кульминации Луны ±1/2 лунного часа; продолжительность всех лунных часов равна 1 ч обычного времени, а лунный час ±VI 1/4 — несколько больше, так как лунный цикл больше 12 ч.

Приливные течения на фоне прилива в Баренцевом море выражены несколькими зонами, границами между которыми служат линии раздела конвергирующих или дивергирующих потоков. В целом приливная ситуация может быть охарактеризована наличием конвергенции потоков в западной части моря и на юго-востоке, а дивергенции — в центральной и северо-западной частях. Динамика перемещения границ раздела между зонами на фазе прилива (см. рис. 7.3) сводится к тому, что за 6 ч происходит замена линий раздела с дивергирующими потоками на конвергирующие (и наоборот). Поэтому к моменту полной воды в Екатерининской Гавани (0-й водный час) конвергенция потоков наблюдается в центральной части моря, а дивергенция — на юго-востоке и крайнем севере.

На фазе отлива в Баренцевом море процесс повторяется в том же порядке: возникшая в +1 водный час линия дивергирующих потоков на западе моря постепенно смещается к востоку и северу и замещает линию конвергирующих потоков, в свою очередь смещающуюся к северу. В момент малой воды (водный час ±VI 1/4) дивергирующие потоки занимают центральную часть моря, тогда как конвергирующие— юго-восток и крайний север.

В лунном времени фаза прилива выглядит так:

прилив начинается за час или во время кульминации Луны на меридиане Гринвича и продолжается до ±IV лунного часа. В остальные лунные часы происходит отлив.

Помимо полусуточных приливных течений существуют и другие их разновидности, определяемые характером приливов (рис. 7.5). На схеме показаны значения коэффициента

При Кпр 3 или 95 мм слоя

Количественные оценки водообмена на западной границе и некоторых других сечениях моря ранее были получены В. К. Агеноровым [6 ], В. П. Новицким [262], Н. С. Ураловым [372], Б. П. Кудло [194], В. Н. Морецким и С. И. Степановым [255] и другими авторами. Водообмен с Белым морем рассматривался В. М. Альтшулером и др. [ 12]. Сводка данных о водообмене через новоземельские проливы содержится в отчете ААНИИ (авт. Туранов И. М., рук. Никифоров Е. Г., 1963). Расчеты водообмена на границах моря с использованием многолетних данных океанографических наблюдений на разрезах были выполнены также В. А. Потаниным и др. [129, 286].

Как следует из сопоставления указанных источников, наиболее достоверно устанавливается результирующий водообмен между Баренцевым и Белым морями, составляющий около 230 км 3 /год, что соответствует пресноводному балансу Белого моря. Вместе с тем оценки приходной и расходной составляющих водного баланса Белого моря у разных авторов не совпадают. Так, по данным работы [ п п . поступление воды из Баренцева моря в Белое оценивается примерно в 2200 к м 3 / год , а в обратном направлении — в 2000 км 3 /год, тогда как по данным работы [ 12] — соответственно 5600 и 5400 км 3 /год.

Значения результирующего водообмена на западной границе моря, рассчитанные с использованием динамического метода, составляют, по разным источникам, от 49 до 74 тыс. км 3 /год (в ряде случаев они относятся только к створу м. Нордкап— о. Медвежий, на который приходится основной приток атлантических вод, тогда как данные о водообмене между о. Медвежий и Шпицбергеном противоречивы [129]). По расчетам В. Н. Морецкого и С. И. Степанова [2551, которые получили низшую из указанных оценок, сезонная изменчивость водообмена выражена слабо (средние месячные значения в феврале—июле составляют около 3.5 тыс. км 3 , в августе—январе — около 4,5 тыс. км 3 ) , а межгодовая довольно значительна (за 1946— 1968 гг. расходы изменялись от 23,2 тыс. км 3 в 1948 г. до 72,6 тыс. км 3 в 1959 г.).

Б. П. Кудло [194] выполнил расчеты водообмена непосредственно по данным измерений течений (изменчивость которых не рассматривалась), получив при этом сложную структуру потоков на граничном разрезе, складывающуюся из нескольких струй противоположных направлений. Отсюда следует, что результирующий перенос может представлять собой малую разность больших величин. Это подтверждается и прямым сопоставлением фактической скорости суммарных течений со средней скоростью результирующего переноса на разрезе м. Нордкап—о. Медвежий, не превышающей 1.5 см/с (см. данные о площадях разрезов в разделе «Физико-географическая характеристика»). Поэтому не исключено, что водообмен, полученный при непрерывном прослеживании течений на граничных разрезах, оказался бы значительно больше, чем рассчитанный по динамическому методу.

Сведения о водообмене в юго-восточных проливах Баренцева моря, полученные непосредственно по результатам измерений течений (ДАНИИ, 1963), подтверждают, что интенсивность водообмена в этом случае оказывается довольно значительной. На западном створе Карских Ворот годовой сток из Баренцева моря в Карское составляет около 20 тыс. км3/год. На проливы Югорский Шар и Маточкин Шар, площади сечений которых на 1—2 порядка меньше, приходится соответственно 350 км 3 и 40 км 3 годового стока в том же направлении.

Наименее достоверны количественные оценки водообмена на северной и северо-восточной границах моря. Так, В. П. Новицким [262] получены очень небольшие значения приходной и расходной составляющих в слое 0—200 м на разрезах м. Желания—о. Сальм и о. Виктория—о. Земля Александры (от 0,6 до 1,15 км 3 /ч или 5—10 тыс. км 3 /год).

Как следует из рассмотренных нами оценок, при объеме моря около 300 тыс. км 3 период обновления его вод составляет около 5 лет. Однако применительно к Баренцеву морю такой расчет очень условен. Хотя многие выводы о средних многолетних и текущих гидрологических условиях моря основываются на представлении об упорядоченных движениях водных масс, реальные траектории водных частиц, вовлеченных в горизонтальные и вертикальные движения разных масштабов, значительно сложнее. Синоптическая и долгопериодная изменчивость течений приводит к тому, что скорость, обновления вод в разных районах моря и в разные периоды времени может значительно отличаться от средней.

Источник