- Варяжское море — прошлое и натоящее

- Историческая справка

- Расположение моря и прибрежная зона

- Другие сведения о море

- Особенности Балтийского моря

- Сегодняшняя экологическая обстановка в море

- Варяжское море в «Повести временных лет»

- Читайте также

- 4. 1. Анализ Морозова «Повести временных лет»

- 5. 4. 2. Таинственный «лишний» лист в Повести временных лет

- 1113 – Появление «Повести временных лет»

- 4.8. Московско-Академический список Повести временных лет

- 4.8. Московско-академический список Повести временных лет

- Московско-Академический список Повести временных лет

- Глава 33 ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ

- I Фрагмент Повести временных лет

- Этногеография Повести временных лет

- Из «Повести временных лет». В переводе А. Г. Кузьмина по изданию «Се Повести временных лет» (Лаврентьевская летопись) (Арзамас, 1993)

- Глава 4 ВРЕМЕННЫЕ ЛЕТА «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

- 2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет»

- Из «Повести временных лет»

- Глава 4 Временные лета «Повести временных лет»

- Варяжское-Балтийское море в германских источниках

- Славяне, поляне, русь в «Повести временных лет»

Варяжское море — прошлое и натоящее

В этой статье мы рассмотрим информацию о том, что такое Варяжское море, и как в современном мире его называют. Также затронем проблему его экологической обстановки, его особенности, ведь само по себе море очень примечательно. Хотя и существуют некоторые разногласия по поводу древнего названия, которое встречается в письменах, и современного аналога.

Историческая справка

Наши предки, древние славяне, Варяжское море называли именно так из-за того, что древнерусское название скандинавских народов у славян было “варяги”. И попадали они на нашу территорию из-за этого моря. К слову сказать, так назывался и торговый путь, который соединял Черное и Балтийское море (“из варяг в греки”). Это название сохранялось до XVIII века, а после стало называться Балтическим морем, что имело литовские корни в своем происхождении.

Помимо этого, Варяжское море в свое время называли и другими именами. К примеру, Свейским, Свебским, Янтарным. Также, в XVI-XVII веках оно имело важное стратегическое значение для России, как выход в Европу и главный морской путь. После того как Российская империя одержала победу в Северной войне со Швецией, ей стало принадлежать практически все его восточное побережье.

Итак, теперь мы знаем, что Варяжским морем называли в древности современное Балтийское море. К слову сказать, некоторые исследователи и ученые склоняются к тому, что это совсем не так. Они приводят многочисленные факты за то, что Варяжское море в летописях и современное Балтийское море являются не одним и тем же, а так называли в древности Средиземное море. Таким образом, сейчас существует как минимум два варианта. Однако мы все же будем склоняться к первому варианту, как более правдоподобному.

Расположение моря и прибрежная зона

Древнее Варяжское море было образовано около четырнадцати тысяч лет назад вследствие опускания суши. До этого на этом месте была низина, которая заполнилась водой во время таяния ледников, и появилось пресное озеро. В этом месте суша поднималась и опускалась еще несколько раз. Последнее произошло около семи тысяч лет назад, что и привело к образованию моря в тех пределах, которые имеются сейчас.

На сегодняшний день береговая линия Балтики довольно неровная. Тут можно найти большое количество заливов разной величины, бухточек, кос и мысов. Северная часть берега довольно скалиста, но уже к югу камни постепенно переходят в смесь гальки с песком и позже и вовсе в песок.

Это море принадлежит к бассейну Атлантического океана и является внутриматериковым, глубоко врезается в сушу. На севере крайняя точка его находится почти возле полярного круга, а на юге – возле немецкого города Висма. Как видим, у него достаточно большая протяженность, что сказывается и на его климате. Самая крайняя западная точка – это город Фленсбург (тоже Германия), а восточная – часть города Санкт-Петербурга.

Другие сведения о море

Следует заметить, что Варяжское море малосоленое. Это происходит из-за того, что в него впадает множество пресноводных рек, но достаточно слабая связь с Атлантическим океаном. Полное обновление морских соленых вод происходит приблизительно за тридцать или пятьдесят лет. Однако соленость вод во всех местах разная. Это происходит из-за слабых перемещений вертикальных слоев вод.

Если говорить о его температурном режиме, то он довольно невысок. В летнее время достигает в среднем семнадцати градусов в Финском заливе.

Особенности Балтийского моря

Варяжское море, современное название которого Балтийское, имеет и свои особенности. Выше упоминалось о том, что оно малосоленое. Следует заметить, что в результате всего этого животный мир его достаточно беден, и разделен на зоны с морскими видами и теми, которые живут в пресной воде.

Это еще обусловлено тем, что само море в своем сегодняшнем виде достаточно молодое (около пяти тысячи лет), что для адаптации животного представителя водного мира довольно малый срок. Однако скудость видов компенсируется количеством представителей животного мира.

Сегодняшняя экологическая обстановка в море

На сегодняшний день Варяжское море (современное название — Балтийское) имеет свои экологические проблемы. Из-за большого смыва с удобряемых полей азота и фосфора, в нем повышается их уровень, что приводит к уменьшению кислорода и, как следствие, трудностям с перерабатыванием органических веществ. Появляются целые участки, которые очень насыщены сероводородом.

Еще одной важной проблемой для вод Балтики является нефть. Она попадает в море с различными стоками и очень сильно загрязняет поверхность. Помимо этого в море происходит накопление и увеличение количества тяжелых металлов, которые попадают туда с бытовыми и промышленными отходами.

Так как Балтика всегда была в гуще исторических событий, и по ней ходило множество кораблей, то на дне ее лежит немалое количество затопленных грузов, представляющих опасность. Ведь неизвестно, когда истончится металл, удерживающий вредные вещества, и что может произойти.

Источник

Варяжское море в «Повести временных лет»

Варяжское море в «Повести временных лет»

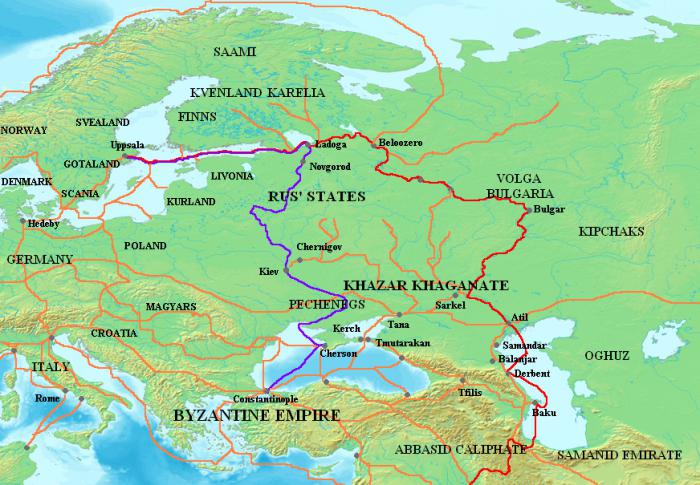

Когда рассматривается путь из варяг в греки и «из греков по Днепру», обычно описывается только одна составляющая этого пути «по Днепру», которая худо-бедно подходит под современную географическую карту. Но вот вторая, морской путь из варяг в греки, игнорируется. При том что в ПВЛ предельно ясно указано, что эта часть пути была по морю «устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду», т. е. мы имеем круг: «из греков» – по рекам и суше, а обратно – морем.

Но, если отождествлять Варяжское море с Балтийским или другим северным, получается, что для того чтобы приплыть к Риму и Царьграду, нужно было проплыть Балтийское море, затем Северное, Бискайский залив, часть Атлантического океана, пройти Гибралтарский пролив, а затем уже плыть по Средиземному морю. Далеко.

Судите сами: апостол Андрей, согласно ПВЛ, из Синопы решил отправиться в Рим. Синопу отождествляют с турецким городом, хотя и на Балканском полуострове можно обнаружить, к примеру, Синапово, Болгария. Для того чтобы достичь Рима, он воспользовался путем «из греков в варяги», т. е. отправился вверх по Днепру, достиг Новгорода, а затем «отправился в страну варягов и пришел в Рим».

Если верить географической версии норманистов, то для того чтобы попасть в Рим, апостол Андрей отправился сначала с юга на крайний север, а оттуда проделал путь с севера на юг. Кому это может прийти в голову, если намного быстрее было добраться по суше? По пути из варяг в греки он должен был идти морями, т. е. тем самым нереально длинным путем через Атлантику.

Если же предположить, что он шел по второму предлагаемому пути: Балтика – Днепр – Греция, то цитата в принципе не читается, поскольку получается, что он добрался вверх до Балтики, а там «и отправился в страну варягов, и пришел в Рим». Как добрался до Рима? Обратно по тому же пути? Или Рим находился в стране варягов или поблизости, что следует из текста? Рим на Балтике?

Но указанная цитата, действительно, не читается иначе: Рим находился в стране варягов или поблизости, и исходить надо из этого. Тем более что при описании пути в летописи, в общем-то, напрямую указана часть пути «от варягов до Рима».

Кстати, обратно апостол, судя по всему, тоже на самом-то деле добирался недолго, т. к. «Андрей же, побыв в Риме пришел в Синоп». То есть целью его путешествия было посещение Рима, что, собственно, и указано, и последующее возвращение в Синопу. А не посещение дальних северных стран. Соответственно, и путь он должен был выбирать наиболее короткий и удобный.

Нахождение апостола на Балканах вполне соответствует выпавшему ему миссионерскому жребию, в Рим он отправился тоже неслучайно – уже в начале нашей эры этот город являлся апостольским престолом, а вот остальной путь совершенно не обоснован с точки зрения современной истории.

Мы уже говорили, что в ПВЛ под Варяжским морем понимается нынешнее Средиземное море.

Касвини, персидский географ XIV столетия, в «Услаждении сердца», в главе морей указывает: «Шестой морской рукав (залив) есть Галатское море, иначе называемое Варяжским. На востоке от оного находятся земли Блид, Бдрия, Буде и часть варягов; на юге равнины Хард; на западе земли франков и народа кастильского и другие, на севере Океан». Страбон называл Галатским морем Лионский залив, что следует и из текста Касвини, т. к. он западнее указывает франков (французов) и кастильцев (испанцев).

Однако необходимо понимать, что ко времени Касвини от варягов могла остаться уже только память в Западной Европе, поэтому Варяжским он называет не все Средиземное море, но только его западную часть.

В древнерусском языке фряжами (фаряжами, фрягами, фрязами – широко известно фряжское вино, поставляемое русской церковью для монастырей из Италии) назывались итальянцы и другие жители Западной Европы. По одной версии, это слово обозначало конкретно жителей Генуи, хотя никакой этимологической связи этих слов нет, или итальянцев в целом. По второй – фрязи является искажением названия франков. Ну, если бы речь шла о фракийцах, то замена буквы «К» на «Г» была бы вполне допустима, но потеря буквы «Н» крайне маловероятна. Значительно более допустима ошибка с прибавлением буквы «R» в слове «варагры» от «варагов-варягов» – такое название приальпийского народа приводит Страбон.

Напомним, греческие авторы указывают, что росы (русы) происходят «из рода франков», и это косвенно является подтверждением второй версии, хотя более по географическому местоположению русов и варягов, нежели по названию.

В любом случае даже с учетом сложности с происхождением слова «фряжи» понятно, что, так или иначе, это слово обозначало жителей Западной Европы, и это немаловажно.

Также как и в слове «варяги», в слове «фряги, фряжи, фаряжи» могла изменяться «Г» на «Ж» – «вряги, варяжье» и т. п. Идентичны ли эти слова? В древнерусском языке, несмотря на наличие в алфавите буквы «Фита», произносилось «В», или, например, «ХВ». Таким образом, слово, которое в позднем варианте дошло до нас как «фряги», звучало-таки как «вряги» или «варяги». Но в летописи варяги и фряги написаны в перечислении, через запятую, что предполагает их отличие. Написание в перечислении в этом случае не противоречиво, поскольку, например, «варяги» и «русь» также написаны через запятую, при этом далее в тексте ПВЛ указано, что русь были варягами, также в перечислении дважды присутствуют одни и те же народы буквально в соседних абзацах.

Учитывая же, что варяги, согласно описанию, занимали большую часть побережья Средиземного моря, и оно названо, собственно, в их честь, и другие перечисленные в ПВЛ народы могли, как и русы, относиться к варягам. Напомним: «По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку – до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу – до земли Английской и Волошской». Название варягов в определенный период, по всей вероятности, имело общий характер, даже несмотря на первоначальное значение конкретной касты, обозначая всех жителей средиземноморского побережья Западной Европы.

В приальпийской части Италии сохранилась провинция, город и озеро с названием «Варезе». А неподалеку от Генуи, с которой некоторые связывают название «фряги, фряжи», города Варацце, Савона, Италия и Варезе-Лигуре, Специя, Италия. Неподалеку от Турина Варизелла, Италия. Во Франции область с аналогичными названиями расположена чуть выше, ближе к Женевскому озеру: Варез; Сент-Альбан де Варез; Оберив-сюр-Варез. Для написания этих названий, понятно, используется буква «Z», которая в русском прочтении может быть как «З», так и «Ж». Ближе к Пиренеям можно обнаружить и Фарьеш, Сент-Фуа-де-Пейрольер, Франция.

Это позволяет локализовать область, занимаемую варягами, как, собственно, центральные и западные Альпы и приальпийскую область.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

4. 1. Анализ Морозова «Повести временных лет»

4. 1. Анализ Морозова «Повести временных лет» Н. А. Морозов в [124] проанализировал «Повесть временных лет», – см. Приложения 2, 3, 4 в конце нашей книги, – и показал, что: а) Существующие сегодня списки этой летописи датируются, – в последней их редакции, – XVIII веком. Таким

5. 4. 2. Таинственный «лишний» лист в Повести временных лет

5. 4. 2. Таинственный «лишний» лист в Повести временных лет Обратим внимание на странное обстоятельство. Согласно академическому описанию, рукопись состоит из тетрадей, в каждой из которых четное число листов: 4, 6 или 10. См. выше.Следовательно, общее число листов в

1113 – Появление «Повести временных лет»

1113 – Появление «Повести временных лет» Летописи в Киеве начали писать еще во времена Ольги и Святослава. При Ярославе в 1037—1039 гг. местом, где работоли хронисты-монахи, стал Софийский собор. Они брали старые летописи и сводили их в новую редакцию, которую дополняли своими

4.8. Московско-Академический список Повести временных лет

4.8. Московско-Академический список Повести временных лет Бесспорная связь следующего найденного списка Повести временных лет — так называемого Московско-Академического — с Радзивиловским списком, была отмечена академиком А.А. Шахматовым. Он писал: «Сходство их почти

4.8. Московско-академический список Повести временных лет

4.8. Московско-академический список Повести временных лет Бесспорная связь следующего найденного списка Повести Временных Лет — так называемого Московско-Академического, — с Радзивиловским списком, отмечена академиком А.А. Шахматовым. Он писал: «Сходство их почти на

Московско-Академический список Повести временных лет

Московско-Академический список Повести временных лет Бесспорная связь следующего найденного списка Повести временных лет — так называемого «Московско-Академического», — с Радзивиловским списком, была отмечена академиком А. А. Шахматовым. Он писал: «Сходство их

Глава 33 ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ

Глава 33 ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ В IX в. Новгород с северо-западными областями Руси, которых не коснулась хазарская экспансия, имел все шансы вообще выпасть из прежней орбиты восточнославянского мира и перейти в систему связей Запада. К этому все шло. Новгород установил прочные

I Фрагмент Повести временных лет

I Фрагмент Повести временных лет <407>«Это Повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве первым начал княжить, и с коих пор известна Русская земля.Итак, начнем повесть сию. По потопе трое сыновей Ноя разделили землю, Сим, Хам, Иафет. И достался Симу Восток:

Этногеография Повести временных лет

Этногеография Повести временных лет Во всяком случае с IX в. мы уже имеем этногеографию восточного славянства, которую приводит древнерусский летописец. Повесть временных лет сообщает нам о полянах, живших в Среднем Поднепровье в районе Киева, их соседях — древлянах,

Из «Повести временных лет». В переводе А. Г. Кузьмина по изданию «Се Повести временных лет» (Лаврентьевская летопись) (Арзамас, 1993)

Из «Повести временных лет». В переводе А. Г. Кузьмина по изданию «Се Повести временных лет» (Лаврентьевская летопись) (Арзамас, 1993) По потопе трое сыновей Ноя разделили землю, Сим, Хам, Иафет. И достался Симу Восток. Хаму же достался Юг. чИафету же достались северные страны

Глава 4 ВРЕМЕННЫЕ ЛЕТА «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Глава 4 ВРЕМЕННЫЕ ЛЕТА «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» «Повесть временных лет» (далее по-прежнему «Повесть») занимает особое место в отечественной литературе и истории. Это не просто один из самых древних дошедших до нас письменных памятников, написанных в Киевской Руси, а

2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет»

2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет» Этнонимия ПВЛ уже использовалась как основа для реконструкции процесса восточнославянского этногенеза note 516; источник, однако, остается неисчерпаемым: «Каждое слово Пов. вр. л. представляет проблему, требующую

Из «Повести временных лет»

Из «Повести временных лет» Расселение славянСлавяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах. И еще сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке, которая

Глава 4 Временные лета «Повести временных лет»

Глава 4 Временные лета «Повести временных лет» «Повесть временных лет» (далее по-прежнему «Повесть») занимает особое место в отечественной литературе и истории. Это не просто один из самых древних дошедших до нас письменных памятников, написанных в Киевской Руси, а

Варяжское-Балтийское море в германских источниках

Варяжское-Балтийское море в германских источниках Можно ли в такой ситуации отождествлять Варяжское и Балтийское моря? Если проводить аналогию Варяжского с современным северным Балтийским морем – нет. Но действительно ли Балтийским именовалось первоначально именно

Славяне, поляне, русь в «Повести временных лет»

Славяне, поляне, русь в «Повести временных лет» Отличительная черта ПВЛ, особенно этнографического введения, – ее противоречивость. Еще Шахматов объяснил это поздними вставками, разорвавшими изначальный текст. Одной из таких вставок является достаточно позднее

Источник