Озерные котловины их типы, происхождение и особенности (Таблица)

Справочная таблица озерные котловины описывает типы котловин, каким образом они образуются, их особенности, где встречаются те или иные котловины а также примеры.

Типы озерных котловины

В результате движения земной коры

— в погребе земной коры

Глубокая, длинная, узкая, крутые склоны, берега слабо изрезаны. Не очень глубокая, большая по площади, берега изрезаны

Каспийское, Аральское, Виктория

В кратерах потухших вулканов

В сейсмических областях

Озера речных долин и морских побережий

В результате разрушительной и созидательной деятельности рек (старицы) и морей (лиманы)

Продолговатая, подковообразная. Вытянутая вдоль речной долины

На пойме равнинных рек. В устьевых частях равнинных рек

Озера Русской равнины

Озера побережий Черного и Азовского морей

В результате разрушительной и созидательной деятельности ледника

Вытянута по направлению движения ледника. Вытянута вдоль горной долины

В районах подвергшихся древнему оледенению. В районах горного оледенения

Озера Кольского п-ова

В результате преграждения речного русла

Наличие плотины естественного происхождения

В долинах горных рек

В результате просадок и провалов при растворении горных пород, таянии многолетней мерзлоты, вынесении мелких частиц

Озерные котловины небольшие, неглубокие, воронкообразной или блюдцеобразной формы

В районах распространения растворимых горных пород, многолетней мерзлоты, на засушливых равнинах

Озера севера России, южной части Западной Сибири

На рисунке ниже изображены основные типы озерных котловин

_______________

Источник информации: В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах./ — СПб.: 2013. — 96с.

Источник

Тайна происхождения Каспийского моря

Каспийское море-озеро славится обилием загадок, количество которых с каждым днём только возрастает. Одной из главных тайн Каспия является особенность его появления. Большинство исследователей склоняются к мысли, что образование Каспийского моря явилось следствием сложных геологических процессов, в результате которых произошёл разрыв земной коры с последующим формированием и опусканием котловин, в которых на протяжении сотен тысяч лет накапливались осадки достигающие мощности в несколько километров. Однако, необычное строение самой глубокой части Каспийского моря — Южно-Каспийской впадины , достигающей глубины 1025 метров, позволяет предположить астероидное происхождение Каспийского моря.

Теория Эдмунда Галлея

Впервые, с идеей космического происхождения Каспийского моря выступил английский астроном Эдмунд Галлей. В конце XVII века исследователь, который посвятил много времени изучению комет, предположил, что Каспийское море было образовано вследствие удара о Землю огромной кометы, в образовавшуюся воронку хлынули воды многочисленных рек и таким образом образовался внушительных размеров водоём.

В интернете бродят истории о том, что якобы с такой идеей выступил ещё итальянский учёный Галилео Галилей — который впервые стал использовать подзорную трубу для астрономических исследований, а в дальнейшем явился создателем первых в истории телескопов. Однако, как видим, это явилось следствием путаницы фамилий, где Эдмунда Галлея перепутали с Галилеем.

Неизвестно, какими данными пользовался Галлей высказывая в своё время столь смелую идею, но можно предположить, что его сподвигло изображение Каспийского моря на картах английского картографа XVII века Джона Спида, где море было представлено имеющим овальную форму и отдалённо смахивало на огромный метеоритный кратер. Собственно, даже сам Галлей на своей карте магнитных склонений представил Каспийское море отнюдь не в привычном нам виде.

Каким был метеорит

Бурное развитие нефтепромыслов на Каспийском море с их извечным бурением морского дна, привело к пониманию того, что южная часть Каспийского моря явно имеет метеоритное происхождение, что подтверждается особенностью строения Южно-Каспийской впадины имеющей чашеобразную форму.

Предполагается, что вероятное падение огромного астероида произошло приблизительно 7 миллионов лет назад. Учитывая размер небесного тела и силу столкновения, образовался кратер глубиной 25 километров и диаметром до 300 километров, что несколько превышает размеры знаменитого кратера Чиксулуб в Мексике. Каспийский кратер с течением времени оказался под толщей осадочных пород из которой в настоящее время добывают нефть и газ.

Источник

История Азербайджана

Научно-популярный портал по истории Азербайджана

- Home

- /

- История Азербайджана

- /

- Мировая история

- /

- История образования Каспийского и Аральского морей

История образования Каспийского и Аральского морей

В третичный период (несколько миллионов лет назад), на месте нынешних Черного, Азовского, Каспийского и, возможно, Аральского морей лежал один большой морской водоем. Черное море сообщалось с Каспийским по Манычской впадине, к северу от Кавказа. Впоследствии произошло разделение бассейна на части.

При поднятии суши между Черным и Каспийским морями образовалась широкая перемычка. Однако следы былой связи сохранились вполне явственные: в Каспийском, Черном и Аральском морях имеются организмы общего происхождения и даже одни и те же виды.

О том, что в очень давние времена бассейн сообщался с океаном, напоминают несколько видов организмов из числа живущих в Каспийском и Аральском морях, а также в Мировом океане, например двухстворчатый моллюск сердцевидка и морская трава.

Биологи подсчитали, что около одной трети организмов Каспия свойственны и другим морям древнего бассейна — Черному и Азовскому. Почти две трети всех видов организмов, живущих в Каспийском море, встречаются только в этом море и не живут в других морях.

Чем же можно объяснить такое своеобразие живого мира? Геологи и биологи отвечают: тем, что Каспийское море давно отделилось от океана.

Жизнь здесь должна была приноровиться к новым условиям. В обособленном море стал меняться химический состав воды. Здесь смогли выжить лишь те организмы, которые сумели приспособиться к изменившейся среде. Не приспособившиеся погибли. Поэтому по количеству видов животных и растений внутренние моря — и Каспий и Арал — беднее океана и беднее Черного моря.

Аральское море, по мнению биологов, — самый восточный район проникновения морских организмов с запада. Соленые озера в среднеазиатских степях и пустынях, лежащие восточнее Аральского моря, заселялись иными организмами. В их водах живут такие рыбы, которых нет в Аральском море. Древний океан никогда сюда не доходил. Можно предполагать, что одно время водные пути вели к Каспийскому морю не только с запада, но и севера.

В Каспийском море до сих пор сохранились тюлени, белорыбица и морские тараканы, живущие в северных морях.

Каким образом Аральское море соединялось с Каспийским и когда отделилось от него, сказать сейчас трудно, но то, что оно соединялось с более западными морями, не вызывает сомнений. Таким образом, все эти водоемы можно рассматривать как остатки древнего, очень большого моря.

Неодинаковые подъем и опускание крупных участков суши привели к тому, что уровни Аральского, Каспийского и Черного морей оказались на разных высотах. Возможно, что понижение Каспия произошло в результате проседания его котловины. Все другие изменения, происшедшие с Каспийским и Аральским морями, в том числе и изменение состава вод, — результат отчленения этих водоемов от океана, результат приноса реками солей с суши при отсутствии стока в океан.

До разделения Арало-Каспийско-Черноморского бассейна, вода в нем была сравнительно мало соленой. Обособление Каспийского и Аральского морей привело к увеличению роли материков. В суше, с которой стекают реки в Каспий и Арал, имеется сравнительно много солей серы — сульфатов. Постепенно, в результате накопления этой соли, выносймой реками в море, количество сульфатов в каспийской и аральской воде оказалось значительно больше, чем в океанской воде.

Принимая это все во внимание, можно сказать, что Арал и Каспий в далеком прошлом были морями, а в современную геологическую эпоху стали морями-озерами. Несмотря на это внешнее сходство и на географическое соседство водоемов, в природе этих морей-озер имеются довольно крупные различия.

Источник

Каспийское море аральское море по происхождению тектонической котловины

Общее число озер Средней Азии и Казахстана весьма велико л составляет по далеко неполным данным около 10000. Среди них находится крупнейшее озеро — Аральское море, третье в мире по величине площади водной поверхности, оз. Балхаш, по размерам лишь немного уступающее Ладожскому озеру, юз. Иссык-Куль — один из глубочайших водоемов и др.

Характерным для района является не только большое количество водоемов, но и исключительное их разнообразие. По происхождению озерных котловин здесь встречаются озера эолового и суффозионного, ледникового и тектонического происхождения к т. д.; по минерализации вод — от пресных до горько-соленых и самосадочных; по водообмену и источникам питания — от бессточных или слабо проточных и пересыхающих в летнее время до хорошо проточных, с обеспеченным в течение всего года питанием. Преобладают, однако, бессточные озера с сильно минерализованными водами. Ниже приводится краткая характеристика главнейших водоемов района.

Аральское море, или, как его называли в старину, Синее море, расположено в центре среднеазиатских пустынь. По размерам площади зеркала водной поверхности, равной 68700 км 2 , оно является одним из самых малых морей СССР (меньше его только Азовское море) однако среди озер оно занимает третье место в мире после Каспийского моря и оз. Верхнего (Северная Америка). Несмотря на большие размеры, Аральское море относится; к числу мелководных водоемов. Наибольшая его глубина, расположенная в ложбине, тянущейся вдоль западного берега, составляет 68 м, преобладающая же глубина, как правило, не превышает 30 м. Аральское море используется для водного транспорта, однако судоходство имеет ограниченное значение вследствие отсутствия связи с другими морями и водными системами. Велико значение моря для рыбного хозяйства.

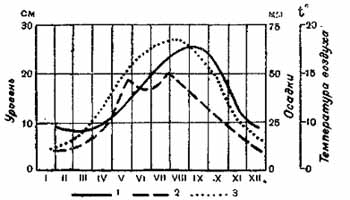

Аральское море является бессточным водоемом. В него впадают две реки: Аму-Дарья и Сыр-Дарья. Главную массу воды доставляет Аму-Дарья, средний годовой расход воды которой в низовьях составляет около 1300 м 3 /сек; водоносность Сыр-Дарьи примерно в 3 раза меньше (около 430 м 3 /сек). Реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья, обладающие исключительно большой мутностью, выносят в море значительное количество наносов — более 110 млн. т в год — и при впадении образуют обширные дельты, постепенно продвигающиеся вглубь моря. Современный уровень Аральского моря имеет отметку 52 м над уровнем моря, или примерно на 70 м выше уровня Каспийского моря. Годовой ход уровня характеризуется сравнительно малыми (в среднем порядка 25 см) плавными колебаниями (рис. 116). Это объясняется прежде всего тем, что период, наиболее обильного притока воды в море (летние месяцы) совпадает со временем наиболее интенсивных потерь на испарение с его водной поверхности.

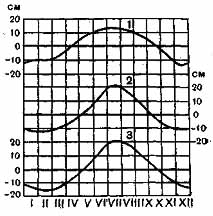

Рис. 116. Годовой ход уровня (отклонения от среднего в сантиметрах) Аральского и Каспийского морей и оз. Севан.

1 — Аральское море. 2 — Каспийское море, 3 — оз. Севан.

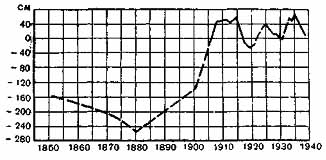

Вековой ход уровня (рис. 117) носит циклический характер: группы лет с высоким стоянием уровня воды чередуются с годами низкого стояния уровня. Наиболее низкий уровень, по данным Л. С. Берга, наблюдался в 1880 г. Многолетняя амплитуда колебания уровня Аральского моря составляет 326 см.

Рис. 117. Вековой ход уровня Аральского моря.

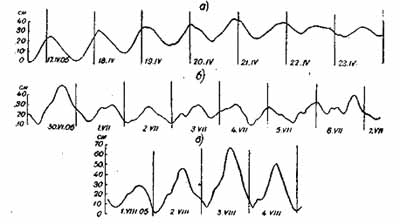

Характерно, что вековой ход уровня Аральского моря, в общем, прямо противоположен ходу уровня Каспийского моря. Причиной этого является различие климатических условий и связанных с ними условий питания. Аральское море получает питание с гор, расположенных под 40-35° с. ш., Каспийское же море в основном питается за счет притока вод Волги, бассейн которой лежит примерно на 20° севернее. На Аральском море отмечаются сейши с длинным периодом я с высотой в среднем до 24 см (рис. 118).

Рис. 118. Сейши на Аральском море.

Расположенное в центре среднеазиатских пустынь и будучи сравнительно мелким, Аральское море летом сильно прогревается. Температура воды на поверхности, даже вдали от берегов, достигает 26-27°, а в прибрежной полосе — до 30°. В придонных слоях температура воды летом довольно низкая и на больших глубинах не превышает 1-3°. В зимний период температура воды на поверхности понижается до 0°, а иногда даже еще на несколько десятых градуса ниже.

Море расположено в сравнительно суровых климатических условиях, но ежегодно замерзает лишь северо-восточная его часть, где продолжительность ледяного покрова достигает 140- 160 дней. В остальной же части моря ледовые явления (забереги) наблюдаются лишь в мелководных заливах. По минерализации воды Аральское море относится к числу солоноватых водоемов. Соленость его сравнительно невелика — 10-11°/оо, что примерно в 3 раза меньше солености мирового океана и несколько ниже солености Каспийского моря (12°/оо).

По химическому составу вода Аральского моря является полуморской, полуречной; от океанических его воды отличаются значительно меньшим относительным содержанием ионов хлора и натрия и значительно повышенным содержанием сульфатов и щелочно-земельных металлов — типичных компонентов вод суши.

Столь малая соленость для замкнутого бассейна, лежащего почти в центре пустынь, на первый взгляд кажется трудно объяснимой. В самом деле, получая огромное количество солей, приносимых в него Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, Аральское море могло бы достигнуть той степени солености, которую оно имеет в настоящее время, примерно за 300 лет. Время же образования этого водоема, по геологическим данным, исчисляется десятками тысяч лет.

Отсюда следует, что Аральское море должно было иметь какой-то расход солей, доставляемых в него реками. Одним из путей расходования солей, несомненно, являются многочисленные отшнуровывающиеся от моря заливы, играющие роль распреснителей (например, оз. Джаксы-Клыч). Малая соленость моря может быть также объяснена имевшим место стоком воды и солей по Узбою в Каспийское море.

Вода Аральского моря отличается исключительно высокой прозрачностью. В центральной части, на глубине 22-24 м, нередко летом видно дно. Наносы, приносимые pp. Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, в солоноватой воде быстро осаждаются. Вода Аральского моря в своей массе имеет синеватый оттенок, поэтому оно, вероятно, встарину и называлось Синим морем.

Водный баланс Аральского моря за многолетний период, по расчетам Б. Д. Зайкова, представлен в табл. 53.

| Приход воды | Слой, мм | Объем воды, км 3 |

| Осадки на водную поверхность | 82 | 5,63 |

| Поверхностный приток | 838 | 57,57 |

| Расход воды | ||

| Испарение с водной поверхности | 920 | 63,20 |

Получая ежегодно в среднем 63,2 км 3 воды за счет поверхностного притока и осадков, выпадающих на его поверхность, Аральское море расходует всю эту массу воды на испарение. В связи со строительством Главного Туркменского канала и изъятием значительной части стока Аму-Дарьи на орошение и обводнение, водный баланс Аральского моря изменится и уровень его понизится. Очевидно, что чем больше будет величина изъятия из притока, тем больше понизится уровень. Б. Д. Зайковым произведен расчет понижения уровня в зависимости от величины изъятия воды из притока поверхностных вод в море.

Данные этих расчетов приведены в табл. 54.

| Уровень воды над нулем графика ст. Аральское море, м | Площадь водной поверхности, км 2 | Испарение с водной поверхности, мм | Осадки на водную поверхность, мм | z-x | Величина изъятия, км 3 | Экономия за счет сокращения разливов, км 3 | Окончательная величина изъятия из притока, км 3 | |

| мм | км 3 | |||||||

| 0,3 | 68700 | 920 | 82 | 838 | 57,57 | 0 | 0 | 0 |

| -2,5 | 61630 | 922 | 83 | 839 | 51,71 | 5,86 | 6,01 | 11,87 |

| -5,0 | 55280 | 925 | 84 | 841 | 46,49 | 11,08 | 6,01 | 17,09 |

| -10,0 | 46630 | 935 | 87 | 848 | 39,54 | 18,03 | 6,01 | 24,04 |

| -15,0 | 37930 | 950 | 90 | 860 | 32,62 | 24,95 | 6,01 | 30,96 |

| -20,0 | 25210 | 990 | 93 | 897 | 22,61 | 34,96 | 6,01 | 40,97 |

| -25,0 | 21370 | 1060 | 95 | 965 | 11,94 | 45,63 | 6,01 | 51,64 |

При этом расчете принято, что слой испарения с водной поверхности по мере снижения уровня воды будет увеличиваться; несколько большей станет и величина осадков, выпадающих на зеркало озера. Учтено также, что после снижения уровня воды на 2,5 м приток в озеро увеличится на 6,01 км 3 за счет сокращения разливов в дельте Аму-Дарьи.

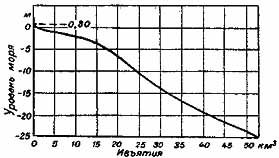

Построенная по этим расчетам кривая снижения уровня воды в зависимости от размеров изъятия из притока (рис. 119) позволяет определить новый уровень равновесия при любых величинах изъятия. При проектируемом изъятии из Аму-Дарьи в размере 400 м 3 /сек (12,6 км 3 в год) с доведением в дальнейшем до 600 м 3 /сек (18,9 км 3 в год) уровень моря в первом случае понизится на 3 м, во втором — на 7,4 м. При снижении уровня воды произойдет увеличение солености воды Аральского моря.

Рис. 119. Кривая понижения уровня Аральского моря в зависимости от уменьшения притока (изъятия) воды.

оз. Балхаш. Среди больших озер СССР Балхаш (по-казахски Ак-Денгиз — белое море) по площади водной поверхности, равной 17300 км 2 , занимает пятое место, уступая Каспийскому и Аральскому морям, Байкалу и Ладожскому озеру.

Балхаш расположен в обширной Балхаш-Алакульской впадине, на высоте около 340 м над уровнем моря. Его можно рассматривать как остаточную часть обширного древнего Ханхайского моря, занимавшего некогда всю Балхаш-Алакульскую впадину, включая расположенные восточнее озера Сасык-Куль и Ала-Куль. Следы этого обширного бассейна, не соединявшегося, однако, с Арало-Каспийским бассейном, сохранились в виде террас, расположенных на высоте от 30 до 140 л над современным уровнем Балхаша. Несмотря на большие размеры, Балхаш относится к числу неглубоких озер; средняя глубина его составляет около 6,1 м, а наибольшая едва достигает 26 м; объем водной массы равен 111,5 км 3 .

Узким мелководным проливом Узун-Арал (узкое место) Балхаш делится на две обособленные части: западную — более обширную, но мелководную (до 11 м), и восточную — меньшую по размерам, но более глубокую.

Озеро относится к числу бессточных водоемов; приход воды складывается из притока вод рек, среди которых основное значение имеет Или (80% площади водосбора озера), стока поверхностных вод с прибрежной полосы, грунтового питания и сравнительно небольшого количества атмосферных осадков, выпадающих на поверхность озера. Вся поступающая в озеро вода расходуется на испарение. Водный баланс Балхаша, по данным А. В. Шнитникова, может быть представлен в следующем виде:

Приход

Речной сток (реки с постоянным течением) — 880 мм

Весений сток с прибрежной полосы озера — 50

Осадки на водную поверхность озера — 180

Грунтовое питание — 150

Аллювиальный поток — 70

Расход

Испарение с водной поверхности — 1330 мм

Колебание уровня воды в озере определяется соотношением притока и испарения. Или, основной приток оз. Балхаш, принадлежит к типу рек с половодьем в теплую половину года, обусловленным таянием высокогорных снегов и ледников. Наибольший приток совпадает с наиболее интенсивным испарением, вследствие чего амплитуда колебания уровня воды в озере не велика и даже за многолетний период не превышает 2,5-2,75 м.

В западной части озера наблюдается более или менее постоянное круговое течение, несущее воды Или по направлению часовой стрелки. Наблюдаются также течения, вызванные ветрами. Сколько-нибудь, значительного постоянного течения в проливе Узун-Арал не отмечено, что определяет полное обособление восточной части озера.

Сильные ветры вызывают весьма значительное волнение на поверхности озера, причем высота волны может достигать 2-3,5 м.

В термическом отношении Балхаш принадлежит к числу теплых, хорошо прогреваемых озер. Средние месячные температуры на поверхности воды составляют в мае 14,6°, в июне 20,0°, в июле 22,3°, в августе 22,5° и в сентябре 14,7°. При небольших глубинах и ветровом перемешивании резко выраженной температурной стратификации не отмечается; разница температур поверхностных и придонных слоев, даже в глубоких местах, не превышает 5-8°. Максимальная температура воды на поверхности достигает 27-28°, а на мелководных прибрежных участках доходит до 30-31°.

Несмотря на сравнительно суровые зимы, с морозами, доходящими иногда до -45°, полное замерзание озера происходит не ежегодно. Замерзает озеро в ноябре, вскрывается в первой половине апреля, причем вскрытие в восточной части запаздывает на 1 — 1,5 декады. Это объясняется, по-видимому, меньшим притоком поверхностных вод в восточную часть и соответственно меньшим поступлением тепла за счет стока вод.

По химическому составу своих вод Балхаш относится к числу своеобразных озер. При слабом водообмене между западной и восточной его частями, в них создается совершенно разный солевой режим и различная степень минерализации. В то время как минерализация воды восточной части озера достигает 5000 мг/л, западная часть Балхаша под влиянием обильного притока пресных вод, доставляемых р. Или, сильно опреснена, и минерализация вод здесь не превышает 500-1500 мг/л. В целом сравнительно слабая соленость вод озера, лежащего в пустынных областях и не успевшего засолониться, по мнению С. П. Суслова и других ученых, свидетельствует о том, что Балхаш является, по-видимому, молодым с геологической точки зрения водоемом.

Вода озера в глубоких частях водоема в массе имеет голубоватый оттенок. В летний период вода почти постоянно взмучена волнением и мало прозрачна. Фауна озера сравнительно бедна. Тем не менее рыбопромысловое значение озера значительно. Рыбная продукция достигает 200000 ц в год и имеет перспективы увеличения.

Балхаш имеет большое значение для водоснабжения и рыбного хозяйства. Ввиду понижения уровня и приноса большого количества солей он в последнее время находится в стадии перехода в соленое озеро. Уже сейчас вода в нем мало пригодна для водоснабжения. В связи с этим прогноз дальнейшего изменения минерализации вод озера приобретает важное значение. С целью опреснения вод западной части предлагается отчленить восточную часть водоема путем постройки дамбы через пролив Узун-Арал.

Е. В. Посохов предлагает осуществить в проливе постройку плотины со шлюзами и тем самым создать возможность регулирования солевого состава западного водоема путем сбрасывания в восточную часть избытка солей, где они будут аккумулироваться.

оз. Иссык-Куль. Первое упоминание об оз. Иссык-Куль встречается в китайских летописях конца II века до новой эры, где оно называется Же-Хай, что означает теплое море. Название Иссык-Куль на киргизском языке означает горячее озеро. Озеро принадлежит к числу больших водоемов и по площади водной поверхности, равной 6200 км 2 , занимает седьмое место среди озер СССР, вместе с тем оно является одним из глубочайших озер мира — глубина водоема достигает 702 м.

Озеро Иссык-Куль расположено в центре Тянь-Шаня, на высоте 1609 м над уровнем моря. С севера и с юга оно окаймлено высокими горными хребтами — Терскей и Кунгей Алатау, вершины которых достигают отметок 4000-4500 м и покрыты вечными снегами.

Озеро бессточное; в него впадает до 80 сравнительно небольших притоков, из которых наибольшими являются Тюп и Джиргалан, впадающие с востока. В западной части к озеру очень близко подходит р. Чу, которая по протоке Кутемалды длиной в 6 км, иногда отдает ему часть своих вод во время весенних половодий.

«В эпоху более значительного распространения ледников в Тянь-Шане, — пишет Л. С. Берг, — уровень в оз. Иссык-Куль стоял намного выше современного. В то время р. Чу впадала в него и наполняла котловину; сток из водоема осуществлялся через хребет в том месте, где ныне находится Буамское ущелье. С течением времени Чу, постепенно углубляя свое русло, прорыла Буамское ущелье, что и обусловило значительное понижение уровня и уменьшение водной массы оз. Иссык-Куль». Иссык-Куль, как и все бессточные озера, является огромным испарителем. Водный баланс его, подсчитанный 3. А. Викулиной, представляется в следующем виде:

Приход:

Осадки на водную поверхность озера — 268 мм

Поверхностный приток — 567

Расход:

Испарение — 865 мм

Изменение уровня — -30

Итого — 835 мм

Здесь не учтена величина притока из р. Чу по протоке Кутемалды, по причине малых его значений.

Рис. 120. График годового хода уровня оз. Иссык-Куль. 1 — уровень, 2 — осадки, 3 — температура воздуха.

Годовой ход уровня воды (рис. 120) оз. Иссык-Куль характеризуется растянутым весенне-летним подъемом, продолжающимся 4-6 месяцев, и низким его стоянием в зимний период. Амплитуда колебания уровня не превышает 1,0-1,1 м. На озере отмечаются сейши с довольно большим периодом, составляющим более 1 часа.

Вода озера имеет соленость в среднем 5,8°/оо и в массе приобретает синевато-зеленый оттенок; ее прозрачность весьма значительна и в открытой части водоема достигает 12-16 м. Озеро не случайно называется «горячим». Средняя месячная температура воды на поверхности даже в холодные месяцы не падает ниже 3-4°, что видно из табл. 55.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

| 3,7 | 3,4 | 5,0 | 7,9 | 11,7 | 15,9 | 18,5 | 18,0 | 15,4 | 11,9 | 7,7 | 5,5 |

При большой глубине и значительной водной массе, а также при сравнительно мягких зимах озеро не успевает охладиться, а поэтому в открытой части никогда не замерзает; ежегодно покрывается льдом лишь мелководный Тюпский залив.

Летом поверхностные слои озера сильно прогреваются, и температура воды в наиболее жаркие дни достигает 21,6°. Однако прогрев захватывает лишь сравнительно небольшой верхний слой воды на глубину 15-20 м; ниже обычно наблюдается резкое понижение температуры (слой скачка), а ниже 200 м температура остается почти одинаковой во всей толще воды — около 4°. Это подтверждается данными В. П. Матвеева за период с 6/VII по 28/VIII 1928 г., приведенными в табл. 56.

| Глубина, м | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |

| Температура воды | 18,9 | 18,1 | 15,1 | 11,6 | 9,7 | 6,4 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |

Характерно, что температура придонных слоев все же остается несколько выше температуры наибольшей плотности воды, что свидетельствует о сезонных ее колебаниях, охватывающих всю толщу вод озера.

Средние и малые озера района по природным условиям и географическому положению делятся на четыре группы: 1) озера равнин, 2) озера морских побережий, 3) озера горных склонов и 4) озера высокогорных областей.

1) Озера равнин в свою очередь делятся на: а) степные и полупустынные и б) старицы.

Степные и полупустынные озера широко распространены в Казахстане. Они, по-видимому, эолового и суффозионного происхождения. Котловины их крайне плоские, блюдцеобразные, без ясно выраженного водосбора. В большинстве озера представляют собой разливы степных рек или временных водотоков. По далеко неполным данным, в Казахстане насчитывается свыше 5000 озер с общей площадью около 20000 км 2 ; наибольшими среди озер этой группы являются Тенгиз и Челкар-Тенгиз.

Озера Тенгиз (Денгиз) и Каргальджин принадлежат к крупным и чрезвычайно мелководным водоемам Казахстана; площадь водной поверхности первого равна 1500 км 2 , второго — 450 км 2 . В восточную часть оз. Денгиз впадает р. Нура, которая перед этим протекает через оз. Каргальджин. Вода в оз. Денгиз горько-соленая, а в оз. Каргальджин значительно опреснена под влиянием притока пресных вод Нуры.

оз. Челкар-Тенгиз является конечным водоемом, куда сбрасывают свои воды pp. Тургай и Иргиз. При большой площади зеркала, равной 1850 км 2 , озеро чрезвычайно мелководно.

Степные озера имеют более или менее округлую форму и незначительные глубины, обычно не превышающие 1 м. Концентрация солей весьма велика, вплоть до полного насыщения и выпадения солей в твердой фазе (садка). Питание озер почти исключительно снеговое. В жаркое время, если приток воды недостаточен, озера сильно уменьшаются в размерах и часто пересыхают; дно такого высохшего озера покрыто белыми кристаллами соли. Весной озера увеличиваются в размерах, а воды их несколько опресняются.

Вследствие неравномерного поступления стока, для озер Казахстана характерны большие колебания площади водной поверхности, а потому очертания их не вполне определенны. Озера часто используются для добычи поваренной соли, соды и мирабилита.

Озера-старицы очень многочисленны. Они расположены в долинах больших рек (Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и Или) и в большинстве случаев имеют дугообразную форму; глубины их невелики. Соленость вод находится в зависимости от степени связи с рекой. Многие из них во время половодий заливаются водой и опресняются. После спада полых вод они часто теряют связь с рекой и осолоняются. Некоторые озера превращаются в соленые и горько-соленые водоемы. Часть озер постепенно заиливается или высыхает.

2) Озера морских побережий представляют собой в основном заливы, отчлененные от моря и сохранившие с ним связь или потерявшие ее. Некоторые из них являются реликтовыми — остаточными водоемами от Каспийского моря и период Хвалынскои трансгрессии, охватывавшей обширное пространство.

По побережью Каспийского моря встречаются сухие впадины, дно которых расположено значительно ниже уровня Каспийского моря. Наиболее известными из них являются впадины на п-ве Мангышлак: Батырь (-132 м), Каунды (-55 м).

К группе озер морских побережий может быть отнесен и залив Кара-Богаз-Гол, куда по протоке отдает часть своих вод Каспийское море. При больших размерах (по площади Кара-Богаз-Гол примерно равен Ладожскому озеру) и значительной концентрации солей он является богатейшим месторождением мирабилита.

3) Озера горных склонов сравнительно немногочисленны. По происхождению — это моренные ледниковые озера и водоемы, образующиеся в результате завалов. Моренные озера, расположенные у концов ледников, обычно невелики, имеют округлую форму и незначительные глубины.

Происхождение завальных озер связано с сейсмическими явлениями. Во время землетрясений в долинах горных рек происходят завалы. Образующиеся при этом естественные плотины препятствуют стоку рек, в результате чего образуются озера. Обычно такие водоемы содержат пресную воду; глубина отдельных из них достигает нескольких сот метров. Типичным и самым большим озером завального происхождения является Сарезское озеро на Памире, в долине р. Мургаба. К числу озер этой группы принадлежат Яшиль-Куль в долине р. Гунта и некоторые другие горные водоемы.

4) Озера высокогорных областей расположены в горах, преимущественно на плоских перевалах; они главным образом тектонического происхождения, имеют округлую форму и незначительные размеры. Из наибольших озер этой группы можно назвать Кара-Куль. Оно находится на высоте 3954 м и принадлежит к числу наиболее высоко расположенных озер земного шара; глубина его равна 236 м. К высокогорным водоемам принадлежат также озера Чатыр-Куль (3486 м) и Сон-Куль (3047 м).

Многие местные названия озер Средней Азии и Казахстана вошли в литературу как термины общего значения. Они не только отражают свойства данного объекта (ак — белый, кара — черный, джаман — плохой, джаксы — хороший, дон-гулюк — длинный и др.), но имеют определенное типологическое шачение (бидаяк, туз, сор, куль и пр.). При принятии этих названий, как видно, учитывался комплекс признаков: величина озера, степень минерализации, грунтовое питание, зарастание и пр.

Различают следующие основные типы озер по их местным наименованиям:

Бидаяк — преимущественно временные, мелкие водоемы, питающиеся почти исключительно талыми снеговыми водами; вода в них пресная или слабо минерализованная. Летом эти водоемы пересыхают и дно их зарастает луговой растительностью;

копа — тип, близкий в бидаякам, но отличающийся большей минерализацией воды;

кхаки — временные водоемы, представляющие собой озерно-болотньк образования с сильно минерализованной водой; после высыхания на дне образуется тонкая соляная корка;

томар — тип генетически близкий кхакам. Это временные озерно-болот-ные топи. На дне их накапливается вязкая масса из органических остатков:

куль — это большей частью постоянные водоемы, имеющие сравнительно устойчивое питание (поверхностное и грунтовое). Высыхающие озера среди них встречаются редко. Котловины их более или менее глубокие. Они содержат пресную, либо слабо соленую воду. Термин «куль» имеет дополнительные определяющие, например джар-куль — водоем с высокими обрывистыми берегами, ак-куль — озеро с прозрачной водой, батпак-куль — с грязевыми отложениями, иссык-куль — горячее озеро и т. д.;

сор, как и куль, — по преимуществу постоянные образования и по своему водному режиму подходят к типу бидаяков. Питание соров находится в большой зависимости от атмосферных осадков, но также происходит и за счет грунтовых вод. Большинство соров являются горько-солеными и самосадочными. Летом они значительно усыхают, причем наблюдается выпадение солей из раствора в твердой фазе (садка). Мелкие озера регулярно пересыхают летом и отличаются от бидаяков лишь сильной минерализацией вод; растительность на дне такого высохшего водоема обычно отсутствует;

туз означает по-русски соль (преимущественно поваренную). Озера, содержащие в составе воды поваренную соль, называют туз, а при содержании в растворе воды (рапы) комплекса горько-соленых соединений — сор.

Часто встречающиеся среди озер Казахстана названия тенгиз или денгиз этносятся к озерам больших размеров. В переводе «тенгиз» означает море.

Источник