- Ледовая обстановка в Каспийском море по спутниковым данным на 21-23 декабря 2020 г.

- Ледовая обстановка в Каспийском море по спутниковым данным на 09-10 января 2021 г.

- Ледовая обстановка в Азовском и Каспийском морях

- Атлас климатических изменений в Больших морских экосистемах Северного полушария

- Атлас в формате .PDF:

- Ссылка на атлас:

- Временные ряды ледового режима

- Многолетняя динамика продолжительности ледового периода по данным наблюдений на выбранной станции

- Записки астраханского натуралиста. Ледовый поход на Каспий

Ледовая обстановка в Каспийском море по спутниковым данным на 21-23 декабря 2020 г.

В начале III декады декабря погодные условия над северо-восточной частью Северного Каспия определялись влиянием антициклона с центром над северо-западом Казахстана, температура воздуха в этих районах опускалась до -17…-6 °С. В южной части Северного Каспия метеорологические условия формировались под воздействием атмосферных фронтов южного циклона, наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха -4…0 °С. В результате этого продолжилось увеличение толщины ледяного покрова на северо-востоке Каспийского моря, а в юго-западной части дельты р. Волга и южнее, вдоль побережья Кизлярского залива, шли вялотекущие процессы перераспределения и разрушения ледяного покрова.

По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета» вдоль всего побережья Северного Каспия: от Мангышлакского залива до центральных районов дельты р. Волга наблюдается обширная зона припая различного возраста, от серого (10-15 см) до тонкого однолетнего льда (30-70 см). На северо-востоке Каспийского моря под действием ветров восточных румбов образовалась обширная заприпайная полынья, покрытая ниласовыми льдами, толщиной до 10 см. Центральную часть Северного Каспия занимает сплоченный серо-белый дрейфующий лед, толщиной 15-30 см. В районе дельты р. Волга, южнее зоны молодого припайного льда, наблюдается серый дрейфующий лед, сплоченностью 9-10 баллов. На юго-западе Северного Каспия, в направлении от Волго-Каспийского морского судоходного канала к Кизлярскому заливу, дрейфует ниласовый лед, сплоченностью от 7-8 до 9-10 баллов, площадь которого заметно сократилась по сравнению с прошлой неделей. В Кизлярском заливе наблюдаются несколько зон разрушенного ниласового дрейфующего льда, сплоченностью 7-9 баллов.

Сравнительный анализ карт ледовой обстановки, построенных по спутниковым данным в начале III декады декабря 2019 и 2020 годов, показывает, что ледовитость Каспийского моря в 2020 г. составляет 18%, это на 12% больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Источник

Ледовая обстановка в Каспийском море по спутниковым данным на 09-10 января 2021 г.

В конце I и в начале II декады января погодные условия над акваторией Каспийского моря определялись влиянием циклона, образовавшегося над территорией Украины и перемещавшегося в северо-восточном направлении. В северо-восточной части Северного Каспия температура воздуха характеризовалась слабо отрицательными значениями -4…-2 °С. На юге Северного Каспия наблюдались положительные значения температуры воздуха — +1…+5 °С. В результате замедлились процессы ледообразования на северо-востоке Каспийского моря, а на юго-западе моря, в дельте р. Волга и южнее, вдоль побережья Кизлярского залива, активизировались процессы разрушения ранее сформировавшегося ледяного покрова.

По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета» вдоль всего побережья Северного Каспия: от Мангышлакского залива до Волго-Каспийского морского судоходного канала наблюдается обширная зона неподвижного льда (припая) различного возраста, от серого (10-15 см) до тонкого однолетнего льда (30-70 см). По донесениям ГМС Жанбай толщина припая составляет 42 см. Центральную часть Северного Каспия занимает сплоченный тонкий однолетний (30-70 см) и серо-белый (15-30 см) дрейфующий лед. В районе дельты р. Волга, южнее зоны молодого припайного льда, наблюдаются поля и обломки полей преимущественно серо-белого дрейфующего льда, сплоченностью 9-10 баллов. На юго-западе Северного Каспия: от Волго-Каспийского морского судоходного канала до острова Морская Чапура, вдоль побережья наблюдается разрушенный серый (10-15 см) дрейфующий лед, сплоченностью 9-10 баллов. Кизлярский залив свободен от льда: несколько зон дрейфующего льда, толщиной 5-15 см сплоченностью 9-10 баллов, наблюдавшихся в этом районе в начале января, полностью разрушились.

Сравнительный анализ карт ледовой обстановки, построенных по спутниковым данным в конце I — начале II декады января 2020 и 2021 годов, показывает, что ледовитость Каспийского моря в 2021 г. составляет 16,7%, это на 4,3% больше, чем в аналогичный период 2020 г.

Источник

Ледовая обстановка в Азовском и Каспийском морях

В начале третьей декады февраля погодные условия на юге Европейской территории России определял циклон с центром над Украиной, смещающийся на территорию Поволжья. В дневные часы над акваторией Северного Каспия преобладала положительная температура воздуха (1…5 °С), в ночные часы наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха (-4…0 °С), что способствовало разрушению значительной части морского ледяного покрова.

По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета» большая часть дрейфующего льда, находившегося в северной части моря, разрушилась. Сохранились лишь небольшие зоны льда вдоль побережья полуострова Пешной сплоченностью от 7-8 до 9-10 баллов, разрушенностью 2-3 балла и площадью около 1500 тыс. км 2 . За прошедшую неделю площадь морского льда в Каспийском море сократилась в 3 раза. В середине второй декады февраля она составляла 20038 тыс. км 2 , а 24 февраля 2020 года — уже 5004 тыс. км 2 .

Карта ледовой обстановки Каспийского моря 23-24 февраля 2020 г.

На всем побережье Азовского моря также преобладала положительная температура воздуха (2…6 °С), что привело к почти полному очищению моря.

На карте ледовой обстановки Азовского моря, построенной по спутниковой информации в НИЦ «Планета», небольшие зоны дрейфующего льда сплоченностью 9-10 баллов наблюдаются только в северной части дельты р. Дон.

Карта ледовой обстановки Азовского моря 25 февраля 2020 г.

Источник

Атлас климатических изменений в

Больших морских экосистемах

Северного полушария

Вы здесь: Главная → БМЭ морей Юга России → Каспийское море → Временные ряды ледового режима

Атлас в формате .PDF:

Ссылка на атлас:

Атлас климатических изменений в больших морских экосистемах Северного полушария (1878–2013). Регион 1. Моря Восточной Арктики. Регион 2. Чёрное, Азовское и Каспийское моря / Г.Г. Матишов, С.В. Бердников, А.П. Жичкин [и др.]. – Ростов н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2014. – 256 с. –ISBN 978-5-4358-0080-7.

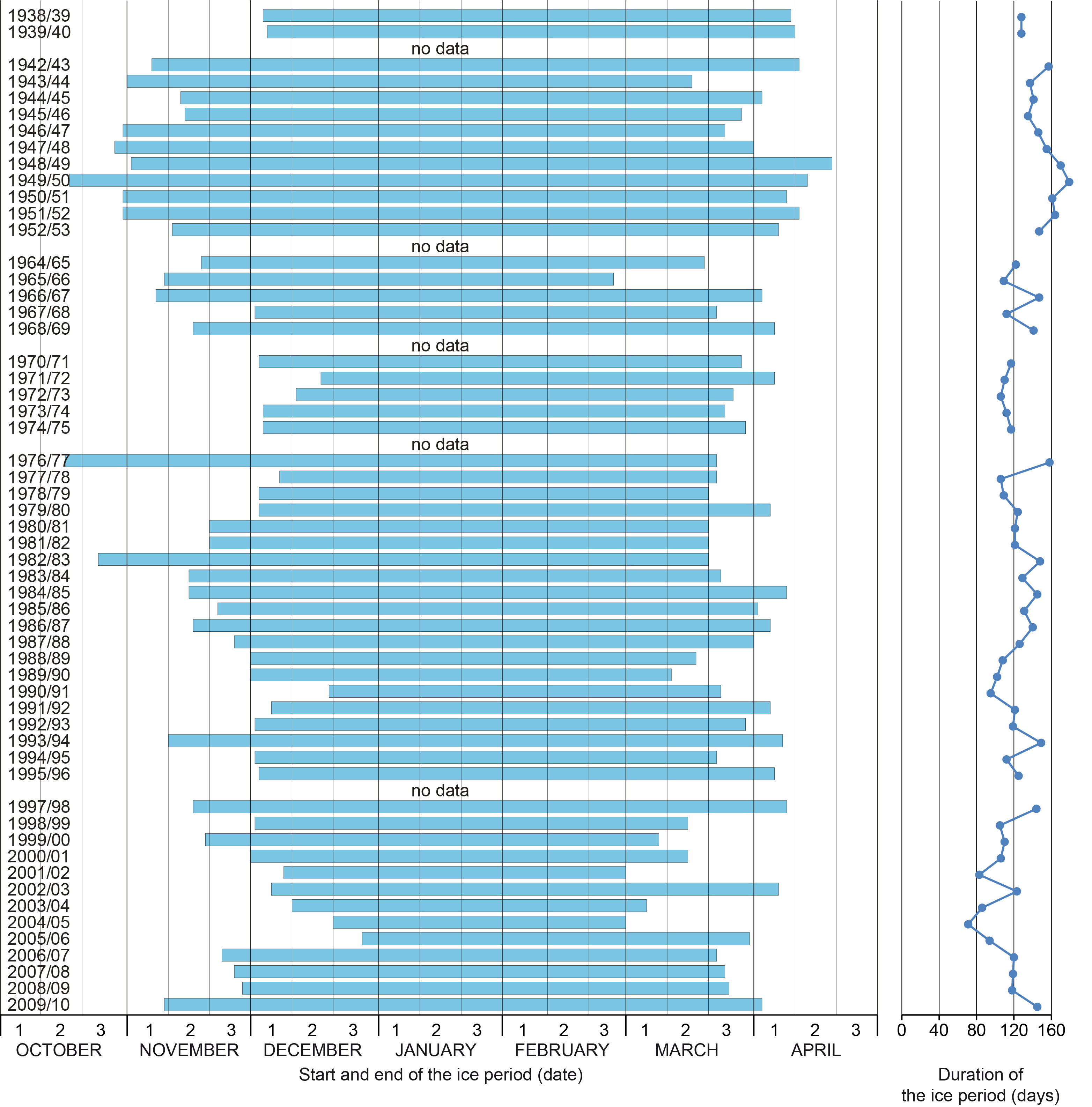

Временные ряды ледового режима

В Каспийском море ледовый покров ежегодно формируется в его северной части. В настоящем Атласе для характеристики ледового режима северной части Каспийского моря собраны данные наблюдений на береговых гидрометеорологических постах по дате первого появления льда в прибрежной зоне и дате, когда акватория полностью освобождается ото льда.

Эти данные обобщены и представлены в виде графиков, иллюстрирующих климатическую динамику ледового режима Каспийского моря.

Многолетняя динамика продолжительности ледового периода по данным наблюдений на выбранной станции

Для просмотра динамики следует выбрать соответствующую станцию на карте

Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, Mozilla, или IE 3.0 и выше)

Примечание: Для увеличения изображения щелкните по изображению динамики

Береговые гидрометеорологические станции

© 2015 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Атлас климатических изменений. « обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

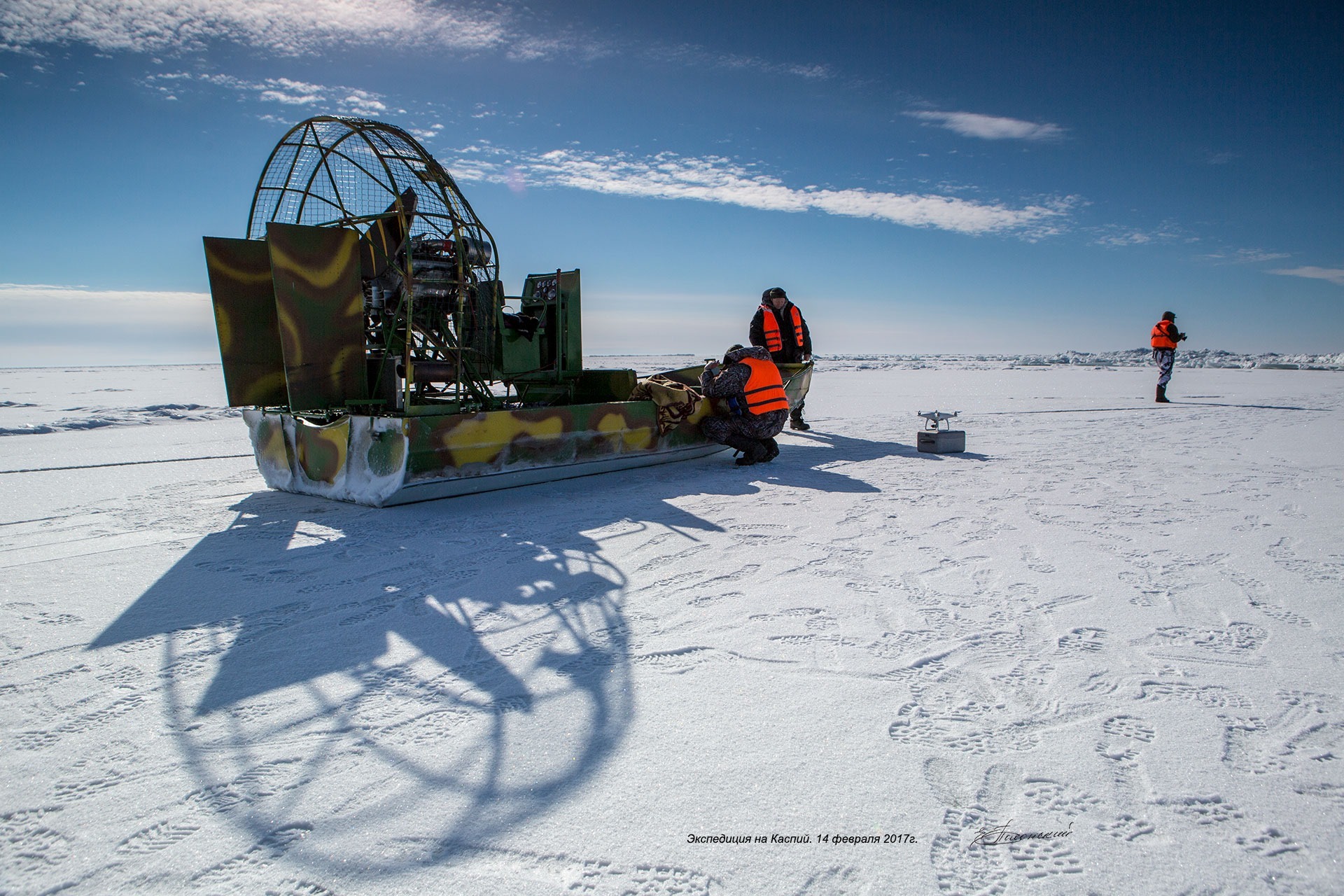

Записки астраханского натуралиста. Ледовый поход на Каспий

Автор рубрики — Владимир Паньков

За окном обычная астраханская зима, теплая, слякотная и туманная, но за пределами города погода не такая мягкая, и еще недавно были гораздо более холодные годы. Сегодня мы расскажем о ледовом походе на Северный Каспий, который организовали сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника ровно 4 года назад.

Когда я первый раз увидел фотографии и видео из этого похода, просто не мог поверить глазам – ледяной пейзаж напоминает Северный полюс, и кажется, что за торосами покажется голова белого медведя. Понятно, что подобная экспедиция была связана с серьезным риском – а ради чего все это было, нам расскажет один из ее участников, Кирилл Литвинов, заместитель директора заповедника по научной части, автор съемки с квадрокоптера. За фотографии нужно благодарить Евгения Полонского и Алексея Кашина.

— Итак, Кирилл, для чего проводился этот зимний поход на Каспий? Сколько в нем участвовало человек, какая техника?

— Экспедиция, которая состоялась 14 февраля 2017 года, была направлена на поиск каспийского тюленя. Этот удивительный вид животных, эндемик Каспийского моря, с прошлого года внесенный в Красную книгу РФ, приносит свое потомство на льдах Северного Каспия. К сожалению, последние годы зимы менее суровы и устойчивый ледовый покров в этом регионе устанавливается на очень короткое время, мест для щенки все меньше. Нашей задачей было обнаружить места концентрации самок, провести учет их численности, в целом оценить возможность проведения таких учетов с помощью современной техники заповедника. Для передвижения мы использовали два аэробота – плоскодонные лодки с пропеллером, которые могут двигаться и по льду, и по воде. В 2017 году мы как раз получили несколько новых аппаратов. В составе группы были научные сотрудники, фотографы, наш директор, Николай Анатольевич Цымлянский, принимал активное участие, всего около 10 человек.

— Каков был маршрут похода, сколько километров вам удалось пройти? Насколько опасно это было – не дай бог, сломается мотор вашего транспортного средства – и что делать? Насколько я помню, вы столкнулись с определенными неполадками техники, которые удалось устранить?

— Суммарно мы прошли 230 км, но это включая водотоки дельты. Обследовали акваторию вокруг острова Укатный, но до края ледового покрова оказалось лишком далеко. Незначительные технические сложности были, но с нашими инспекторами, которые могут все что угодно отремонтировать «в поле», мы быстро справились. Ну и вероятность того, что сломаются сразу две лодки, конечно, меньше.

— Каких обитателей природы вам удалось встретить? Были ли интересные в научном плане виды фауны?

— К сожалению, до мест концентрации тюленей мы не добрались, но получили ценный опыт. Новых видов мы, конечно, не могли встретить, однако нас очень удивили некоторые моменты. К примеру, насколько далеко в зимний период уходят на юг шакалы, следы которых мы видели на льду у острова Укатный. Или что орланы находят корм на этих бескрайних ледяных полях.

Удалось обследовать несколько стамух – очень интересное явление, характерное для Северного Каспия. Из-за сильных ветров ледяные поля находятся в движении, трескаются, расходятся и наползают друг на друга, таким образом, на небольших глубинах образуются стамухи – нагромождения льда до 10 метров высотой.

— Ваш зимний поход был единственным, не было мысли его повторить, чтобы снова поискать зимующих тюленей?

— Конечно, нам хотелось бы его повторить, тем более, что сейчас у нас есть более совершенная техника, позволяющая более комфортно проводить подобные выезды, однако теплые зимы последних лет пока не позволяют этого сделать.

— Астраханский заповедник — биосферный, насколько я знаю, это означает, что он влияет на природу всего региона? В чем проявляется это влияние? Какие еще научные экспедиции проводят сотрудники заповедника?

— Экспедиция, о которой мы говорили выше, — это лишь эпизод большой работы, которую проводят сотрудники научного отдела. Для понимания хода природных процессов в нашем регионе мы не можем ограничиваться территорией заповедника. Особенно изучая мобильные группы животных, таких, как птицы. Работы эти можно разделить на две группы: регулярный мониторинг и отдельные, целевые, обследования.

К регулярному мониторингу относятся авиационные учеты птиц, к примеру. Эта работа проводится дважды в год. Весной мы определяем состояние колониальных гнездовий птиц. В дельте их более 20. На одном участке леса или тростниковой крепи гнездятся сотни, а то и тысячи птиц: разные виды цапель, кваквы, бакланы. Пеликаны предпочитают гнездиться отдельно, на больших плавающих навалах тростника. Как правило, это участки дельты, куда очень сложно добраться по земле, и авиация нас выручает. Осенью мы проводим учеты мигрирующих птиц, прилетевших к нам на отдых. Я не перестаю удивляться своим специалистам, способным с минимальными ошибками определить численность птиц в тысячных стаях. За один полет (около 5 часов) можно учесть до 1 млн птиц разных видов. Здесь конечно помогает фототехника, позволяющая уточнить некоторые детали по снимкам. Совместно с осенними учетами птиц считают и ондатру, но не «по головам» конечно, с самолета это сделать невозможно, а по числу хаток, конусовидных убежищ, которые осенью строит каждая семья в авандельте.

К целевым обследованиям можно отнести такие работы, как поиск и подготовка документации на создание особо охраняемых природных территорий регионального значения. Очень важно сохранить те места, где животные концентрируются в отдельные периоды жизни, это идет на пользу всему региону — к примеру, зимовальные ямы. Многим, к сожалению, и браконьерам тоже, известно, что такие виды рыб, как сом, сазан и ряд других, скапливаются зимой на отдельных участках рек – зимовальных ямах. Здесь, в период холодов и бескормицы, они впадают в состояние зимней дремы, малоактивны. В этот период их нередко добывают, в том числе варварски, с использованием якорьков, багров, травмируя большое число рыб. Очень важно сохранить эти места, оградить от человека, чтобы весной эта рыба широко разошлась по рекам и радовала, в том числе, и астраханских рыбаков. В 2017-2020 годах мы проводили работы по поиску таких мест в дельте Волги и Волго-Ахтубинской пойме, совместно со Службой природопользования АО готовили обоснования для создания на них охраняемых территорий.

К числу научных проектов можно отнести участие наших специалистов в создании Атласа гнездящихся птиц Европейской России. Все эта территория была разбита на квадраты, со стороной 50 на 50 км, и в каждом надо было провести учеты, составить списки видов и, конечно, проанализировать по каждому виду. Это работа сотен специалистов, которая недавно завершена под эгидой зоологического музея МГУ. В ближайшее время мы ждем наши экземпляры этой прекрасной и весомой (и в прямом смысле — каждая весит 3 кг) книги.

Подобных работ достаточно много, мы всегда готовы к сотрудничеству в профильных областях науки, познание всегда интересно.

Приятно отметить, что наших молодых специалистов привлекают в качестве экспертов в другие прикаспийские регионы, к примеру, в начале прошлого года Максим Перковский участвовал в экспедиции Мензбировского орнитологического общества в Азербайджане, проводил учеты гусеобразных на территории Калмыкии. Это значит, что наш опыт востребован вне региона и это радует.

Источник