- Классификация морских течений.

- 1.2. Классификация течений

- Виды морских течений

- Виды морских течений

- Классификация морских течений

- Причины образования морских течений

- Типы морских течений по устойчивости

- Виды морских течений по глубине расположения

- Типы морских течений по характеру движения

- Классификация морских течений по их температуре

Классификация морских течений.

Морские течения классифицируются:

По факторам их вызывающим, т.е.

1. По происхождению: ветровые, градиентные, приливо-отливные.

2. По устойчивости: постоянные, непериодические, периодические.

3. По глубине расположения: поверхностные, глубинные, придонные.

4. По характеру движения: прямолинейные, криволинейные.

5. По физико-химическим свойствам: теплые, холодные, соленые, пресные.

По происхождению течения бывают:

1 Ветровые течениявозникают под действием силы трения о водную поверхность. После начала действия ветра скорость течения растет, а направление, под воздействием ускорения Кориолиса, отклоняется на определенный угол (в северном полушарии вправо, в южном – влево).

2. Градиентные течения также являются и непериодическими и вызываются рядом природных сил. Они бывают:

3. сточные, связанные с нагоном и сгоном вод. Примером сточного течения служит Флоридское течение, которое является результатом нагона вод в Мексиканский залив ветровым Карибским течением. Избыточные воды залива устремляются в Атлантический океан, давая начало мощному течению Гольфстрим.

4. стоковые течения возникают в результате стока речных вод в море. Это Обь-Енисейское и Ленское течения, проникающие на сотни километров в Северный Ледовитый океан.

5. бароградиентные течения, возникающие за счет неравномерного изменения атмосферного давления над соседними районами океана и связанного с ним повышения или понижения уровня воды.

По устойчивости течения бывают:

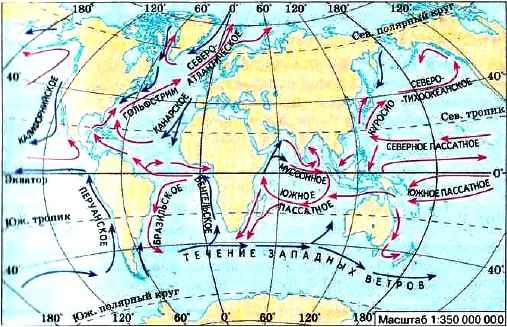

1. Постоянными — векторной суммой ветрового и градиентного течений является дрейфовое течение.Примером дрейфовых течений являются пассатные течения в Атлантическом и Тихом океанах и муссонные в Индийском океане. Эти течения постоянны.

1.1. Мощные устойчивые течения со скоростями 2-5 уз. К таким течениям относятся Гольфстрим, Куросио, Бразильское и Карибское.

1.2. Постоянные течения со скоростями 1,2-2,9 уз. Это Северное и Южное пассатные течения и экваториальное противотечение.

1.3. Слабые постоянные течения со скоростями 0,5-0,8 уз. К ним относятся Лабрадорское, Северо-Атлантическое, Канарское, Камчатское и Калифорнийское течения.

1.4. Локальные течения со скоростями 0,3-0,5 уз. Такие течения для отдельных районов океанов, в которых отсутствуют четко выраженные течения.

2. Периодические течения – это такие течения, направление и скорость которых изменяются через равные промежутки времени и в определенной последовательности. Примером таких течений являются приливно- отливные течения.

3. Непериодические течения вызываются непериодическим воздействием внешних сил и в первую очередь рассмотренными выше воздействиями ветра и градиента давления.

По глубине течения бывают:

Скорость движения поверхностных течений наиболее высока в самом верхнем слое. Глубже она снижается. Глубинные воды движутся значительно медленнее, а скорость перемещения придонных вод 3 – 5 см/с. Скорости течений неодинаковы в разных районах океана.

Поверхностные — течения наблюдаются в так называемом навигационном слое (0-15 м), т.е. слое, соответствующем осадке надводных судов.

Основной причиной возникновения поверхностныхтечений в открытом океане является ветер. Существует тесная связь между направлением и скоростью течений и преобладающими ветрами. Устойчивые и продолжительные ветры оказывают большее влияние на образование течений, чем ветры переменных направлений или местные.

Глубинные течения наблюдаются на глубине между поверхностным и придонным течениями.

Придонные течения имеют место в слое, прилегающем ко дну , где большое влияние на них оказывает трение о дно.

Скорость движения поверхностных течений наиболее высока в самом верхнем слое. Глубже она снижается. Глубинные воды движутся значительно медленнее, а скорость перемещения придонных вод 3 – 5 см/с. Скорости течений неодинаковы в разных районах океана.

По характеру движения течения бывают:

По характеру движения выделяют меандрирующие, прямолинейные, циклонические и антициклонические течения. Меандрирующими называют течения, которые движутся не прямолинейно, а образуют горизонтальные волнообразные изгибы – меандры. Вследствие неустойчивости потока меандры могут отделяться от течения и образовывать самостоятельно существующие вихри. Прямолинейные течения характеризуются перемещением воды по относительно прямым линиям. Круговые течения образуют замкнутые окружности. Если движение в них направлено против часовой стрелки, то это – циклонические течения, а если по часовой стрелке– то антициклонические (для северного полушария).

По характеру физико-химических свойств различают теплые, холодные, нейтральные, соленые и распресненные течения (подразделение течений по этим свойствам в известной степени условно). Для оценки указанной характеристики течения производится сопоставление его температуры (солености) с температурой (соленостью) окружающих его вод. Так, теплым (холодным) называется течение температура воды в котором выше (ниже) температуры окружающих вод.

Теплыминазываются течения, у которых температура выше температуры окружающих вод, если она ниже течения называются холодными. Таким же образом определяются соленые и распресненные течения.

Теплые и холодные течения. Эти течения можно разделить на два класса. К первому классу относятся течения, температура воды которых соответствует температуре окружающих водных масс. Примерами таких течений являются теплые Северное и Южное пассатные течения и холодное течение Западных Ветров. Ко второму классу принадлежат течения, температура воды которых отличается от температуры окружающих водных масс. Примерами течений этого класса служат теплые течения Гольфстрим и Куросио, которые переносят теплые воды в более высокие широты, а также холодные Восточно-Гренландское и Лабрадорское течения, несущие холодные воды Арктического бассейна в более низкие широты.

Холодные течения, относящиеся ко второму классу, в зависимости от происхождения несомых ими холодных вод могут быть разделены: на течения, несущие холодные воды полярных районов в более низкие широты, такие как Восточно-Гренландское, Лабрадорское. Фолклендское и Курильское, и на течения более низких широт, такие как Перуанское и Канарское (низкая температура вод этих течений вызвана подъемом на поверхность холодных глубинных вод; но глубинные воды не такие холодные, как воды течений, идущих из более высоких широт в низкие).

Теплые течения, переносящие теплые водные массы в более высокие широты, действуют на западной стороне основных замкнутых циркуляции в обоих полушариях, тогда как на восточной их стороне действуют холодные течения.

На восточной стороне южной части Индийского океана не наблюдается подъем глубинных вод. Течения на западной стороне океанов по сравнению с окружающими водами на тех же широтах зимой относительно теплее, чем летом. Холодные течения, приходящие из более высоких широт, имеют особое значение для мореплавания, так как они переносят лед в более низкие широты и обусловливают в некоторых районах большую повторяемость туманов и плохой видимости.

В Мировом океане по характеру и скоростям можно выделить следующие группы течений.Основные характеристики морского течения: скорость и направление. Последнее определяется обратным способом по сравнению со способом направления ветра, т. е. в случае с течением указывается, куда течет вода, тогда как в случае с ветром указывается, откуда он дует. Вертикальные движения масс воды при исследовании морских течений обычно не учитываются, т. к. они не велики.

Не существует ни одного района в Мировом океане, где скорость течений не достигала бы 1 уз. Со скоростью 2–3 уз идут главным образом пассатные течения и теплые течения у восточных побережий материков. С такой скоростью идет Межпассатное противотечение, течения в северной части Индийского океана, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Дата добавления: 2015-09-11 ; просмотров: 5087 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

1.2. Классификация течений

По физической природе общую циркуляцию океанских вод можно разделить на ветровую и термохалинную.

Действие ветра на поверхность океана представляет собой важнейший механический фактор циркуляции вод. Благодаря этому фактору океан получает количество движения непосредственно от атмосферы. Течения, вызываемые действием напряжением ветра, подразделяются на дрейфовые и градиентные. Дрейфовые течения развиваются в верхнем тонком слое океана под непосредственным влекущим действием ветра. Градиентные течения, обусловлены горизонтальными градиентами давления, возникающими в результате формирования ветрового рельефа поверхности океана. Результирующие движения, включающие дрейфовые и градиентные течения, представляют собой ветровую циркуляцию.

Термохалинная циркуляция обусловлена неравномерным полем плотности, а, следовательно, и давления в океане. Наибольший вклад в формирование термохалинной циркуляции вносят термические процессы — нагревание и охлаждение вод океана.

По пространственным и временным масштабам все многообразие движения вод в Мировом океане подразделяется на микро,- мезо — и макромасштабные движения.

К группе микромасштабных движений относится океанская турбулентность с временным периодом от менее секунды и до десятков секунд и размерами от миллиметров до сотен метров.

К мезомасштабным — океанские вихри с периодом от минут до месяцев и размерами от сотен метров до сотен километров.

Наконец, макромасштабные движения имеют период до сотен лет и размеры тысячи километров. Движения меньших масштабов выступают в океане в качестве внутреннего механизма движений больших масштабов. С макромасштабными системами в океане связаны макроциркуляционные круговороты, которые отличаются устойчивостью и своим постоянством, т.е. качественные особенности остаются неизменными во времени и пространстве.

Отдельные звенья макромасштабных циркуляционных систем круговоротов Мирового океана представляют течения. Течениями в Мировом океане называются поступательные движения масс воды. Они характеризуются направлением, скоростью и расходом. Выделяют зональные течения, направление которых близко к восточному или западному. Характерным зональным течением является Антарктическое циркумполярное. Меридиональные течения, направление которых близко к северному, либо южному, связывают зональные в единую систему и, в свою очередь, подразделяются на западные пограничные и восточные пограничные. Отдельные течения в горизонтальной плоскости называют противотечениями, направление которых противоположно соседним течениям, а в вертикальной плоскости — подповерхностными или глубинными противотечениями. В особый тип выделяются экваториальные течения, приуроченные к узкой экваториальной полосе.

По временным изменениям направления выделяют постоянные течения, колебание направления у которых не выходит за пределы 90°, и переменные течения, направление у которых изменяется на противоположное. В системе макромасштабных круговоротов большинство течении можно отнести к постоянным. Муссонные течения северной части Индийского океана являются примерами переменных течений.

Течения, которые не изменяются во времени, называют установившимися, а течения, которые изменяются во времени — неустановившимися.

По характеру переносимых океанологических характеристик различают теплые и холодные течения. Под холодными течениями понимают потоки, переносящие холодную воду в более теплую окружающую среду (течения, направленные от полюсов к экватору). Под теплыми течениями понимают потоки, переносящие теплую воду в более холодную окружающую среду (течения, направленные от экватора к полюсам).

По характеру движения выделяют меандрирующие, прямолинейные, циклонические и антициклонические течения. Меандрирующие — это течения, в которых существуют непрерывные волнообразные изгибы основного потока (например, меандры Гольфстрима). 0ни связаны, как правило, с гидродинамической неустойчивостью самого течения и влиянием рельефа дна. К прямолинейным течениям можно отнести пассатные течения. Циклонические течения — это круговые потоки, направленные в северном полушарии против часовой стрелки, а в южном полушарии — по часовой. Если круговые потоки в северном полушарии направлены по часовой стрелке, а в южном — против, то такие течения называются антициклоническими.

Важнейшие характеристики течений представляют скорость и расход. В зависимости от этих параметров в океане различают узкие быстрые струйные течения (западные пограничные, экваториальные) и широкие медленные (восточные пограничные). Так, например, Куросио — узкое быстрое струйное течение, относящееся к западным пограничным, и переносящее теплую воду от экватора к северному полюсу.

Как сказано выше, морские течения классифицируют по различным признакам. Но основной классификацией в теории течений является генетическая классификация, т.е. классификация по факторам или силам, вызывающим морские течения. В соответствии с ними различают:

1. Градиентные течения, обусловленные горизонтальным градиентом гидростатического давления, возникающим при наклоне поверхности моря относительно изопотенциальной поверхности, то есть поверхности, где сила тяжести везде перпендикулярна.

В зависимости от причин, создающих наклон поверхности моря, в группе градиентных течений выделяют:

а) Сгонно-нагонные течения, обусловленные сгоном и нагоном вод под действием ветра;

б) Бароградиентные, связанные с изменениями атмосферного давления;

в) Стоковые, вызванные повышениями уровня у берегов и в устьевых участках рек береговым стоком;

г) Плотностные (конвекционные), обусловленные горизонтальным градиентом плотности воды.

Все градиентные течения, кроме плотностных, рассчитываются и обосновываются идентично.

2. Ветровые, обусловленные совместным воздействием влекущего действия ветра и наклона уровня, вызванного непосредственным действием ветра и перераспределением плотности, и дрейфовые, обусловленные только влекущим действием ветра 3 .

3. Приливные, вызванные приливными волнами.

Источник

Виды морских течений

Виды морских течений

Морские течения оказывают значительное влияние на климат не только тех побережий, вдоль которых они протекают, но и на изменения погоды в глобальных масштабах. Помимо этого, морские течения имеют большое значение и для мореплавания. Особенно это актуально для яхтинга, они влияют на скорость и направление движения как парусников, так и моторных судов.

Для выбора оптимального маршрута в том или ином направлении важно знать и учитывать природу их возникновения, направление и скорость течения. Следует принимать во внимание данный фактор при составлении карты движения судна и у побережья, и в открытом море.

Классификация морских течений

Все морские течения, в зависимости от своих признаков подразделяются на несколько типов. Классификация морских течений выглядит следующим образом:

- По происхождению.

- По устойчивости.

- По глубине.

- По типу движения.

- По физическим свойствам (температура).

Причины образования морских течений

Образование морских течений зависит от целого ряда факторов, оказывающих комплексное влияние друг на друга. Все причины условно подразделяются на внешние и внутренние. К первым относят:

- Приливное гравитационное воздействие Солнца и Луны на нашу планету. В результате этих сил возникают не только ежесуточные отливы и приливы на побережье, но и устойчивые перемещения объёмов воды в открытом океане. Гравитационное воздействие в той или иной мере влияет на скорость и направление движений всех океанических потоков.

- Действие ветров на морскую поверхность. Дующие длительное время в одном направлении ветра (например, пассаты) неизбежно передают часть энергии перемещаемых воздушных масс и поверхностным водам, увлекая их за собой. Данный фактор может вызывать появление как временных поверхностных потоков, так и устойчивых перемещений огромных масс воды – Пассатных (Экваториальных) течений Атлантики, Тихого и Индийского океанов.

- Разница атмосферного давления в различных частях океана, изгибающая водную поверхность в вертикальном направлении. В результате возникает разница уровня воды, и, как следствие – образуются морские течения. Данный фактор приводит к возникновению временных и неустойчивых поверхностных потоков.

- Сточные течения возникают при перепадах уровня моря. Классический пример – Флоридское течение, вытекающее из Мексиканского залива. Уровень воды в Мексиканском заливе существенно выше, нежели в прилегающем к нему с северо-востока Саргассовом море из-за нагона вод в залив Карибским течением. Вследствие этого возникает поток, устремляющийся через Флоридский пролив, и дающий начало знаменитому Гольфстриму.

- Стоки с материковых побережий также могут вызывать устойчивые течения. Как пример можно привести мощные потоки, возникающие в устьях больших рек – Амазонки, Ла-Платы, Енисея, Оби, Лены, и проникающие в открытый океан на сотни километров в виде опреснённых потоков.

К внутренним факторам относят неравномерную плотность водных объёмов. Например, усиленное испарение влаги в тропической и экваториальной области приводит к большей концентрации солей, а в регионах обильных осадков солёность, наоборот, ниже. От уровня солёности зависит и плотность воды. Влияние на плотность оказывает и температура, в более высоких широтах или в глубинных слоях вода холоднее, а, значит, и плотнее.

Типы морских течений по устойчивости

Следующим признаком, позволяющим производить классификацию морских течений, является их устойчивость. По данному признаку выделяют следующие типы морских течений:

Постоянные, в свою очередь, в зависимости от скорости и мощности разделяют на:

- Мощные — Гольфстрим, Куросио, Карибское.

- Средние – Пассатные атлантические и тихоокеанские.

- Слабые – Калифорнийское, Канарское, Северо-Атлантическое, Лабрадорское и т.д.

- Локальные – обладают небольшими скоростями, малой протяжённостью и шириной. Зачастую они настолько слабо выражены, что определить их без специальной аппаратуры практические невозможно.

К периодическим относят течения, время от времени изменяющие своё направление и скорость. При этом в их характере проявляется определённая цикличность, зависящая от внешних факторов — например, от сезонной перемены направления ветров (ветровые), гравитационного действия Луны и Солнца (приливно-отливные) и так далее.

Если же изменение направления, силы и скорости течение не подчинены никаким повторяющимся закономерностям, они именуются непериодическими. К ним относят возникающие перемещения водных масс под действием разницы атмосферного давления, ураганных ветров, сопровождающихся нагоном воды.

Виды морских течений по глубине расположения

Передвижения водных масс происходят не только в поверхностных слоях моря, но и в его глубинах. По данному признаку типы морских течений бывают:

- Поверхностные – проходят в верхних слоях океана, глубиной до 15 м. Главным фактором их возникновения бывает ветер. Он же влияет на направление и скорость их движения.

- Глубинные – происходят в толще воды, ниже поверхностной, но выше придонной. Скорость их течения ниже, чем у поверхностных.

- Придонные течения, как следует из названия, протекают в непосредственной близости к морскому дну. Из-за постоянно воздействующей на них силы трения грунта, скорость их обычно невелика.

Типы морских течений по характеру движения

Морские течения различаются между собой и по характеру своего движения. По этому признаку их подразделяют на три вида:

- Меандрирующие. Имеют извилистый, в горизонтальном направлении, характер. Изгибы, образующиеся при этом, именуются «меандры», по сходству с одноимённым греческим орнаментом. В некоторых случаях меандры могут образовывать по краям основного потока завихрения, длиной до сотен километров.

- Прямолинейные. Характеризуются сравнительно прямолинейным характером перемещения.

- Круговые. Представляют собой замкнутые циркуляционные круги. В северном полушарии они могут идти по часовой стрелке («антициклонические») либо против неё («циклонические»). Для южного полушария, соответственно, порядок будет обратным – см. закон Кориолиса.

Классификация морских течений по их температуре

Основным фактором классификации является температура морских течений. По этому признаку их разделяют на тёплые и холодные. При этом понятия «тёплое» и «холодное» весьма условны. К примеру – Нордкапское, являющееся продолжение Гольфстрима, считается тёплым, имея среднюю температуру 5-7 о С, а вот Канарское классифицируют как холодное, несмотря на тот факт, что его температура составляет 20-25 о С.

Причина здесь заключается в том, что за точку определения берётся температура окружающего океана. Так, 7-градусное Нордкапское течение вторгается в Баренцево море, имеющее температуру 2-3 градуса. А температура вод, окружающих Канарское течение, в свою очередь, на несколько градусов выше, чем в самом течении. Однако, имеются и такие течения, температура которых практически не отличается от температуры окружающих вод. К ним относятся Северное и Южное пассатное течение и огибающее Антарктику течение Западных ветров.

Источник