- Климат белого моря статьи

- Изучением температуры Белого моря начали заниматься в XIX в. Первым, кто установил значительное охлаждение глубинных беломорских вод, был А.В. Григорьев (1876 г.) [5]. Он смог измерить температуру воды на глубинах свыше 200 м и установить, что она в течение всего года ниже 0°С. Несколькими годами позднее Н.П. Андрееву удалось выполнить многочисленные измерения температуры и солености поверхностных и глубинных вод Белого моря и опубликовать свои данные в 1888 г. [1].

- База знаний

- Территория

- Климат

- Температура воды и солёность

- Рельеф дна

- Течения

- Ледовитость

- Хозяйственное значение

Климат белого моря статьи

Библиографическая ссылка на статью:

Толстиков А.В. Температурный режим Белого моря. Исторический экскурс и современные направления исследований // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/12/60419 (дата обращения: 10.06.2021).

Изучением температуры Белого моря начали заниматься в XIX в. Первым, кто установил значительное охлаждение глубинных беломорских вод, был А.В. Григорьев (1876 г.) [5]. Он смог измерить температуру воды на глубинах свыше 200 м и установить, что она в течение всего года ниже 0°С. Несколькими годами позднее Н.П. Андрееву удалось выполнить многочисленные измерения температуры и солености поверхностных и глубинных вод Белого моря и опубликовать свои данные в 1888 г. [1].

В 80-х гг. XIX в. начались стационарные наблюдения за температурой и соленостью Белого моря. Первым гидрометеорологическим пунктом стал Архангельск (район Соломбала), а первым биологическим стационаром – Соловецкая биологическая станция (1881 г.). Здесь проводились систематические гидрологические наблюдения, в частности Н.М. Книповичем, который также как и Н.П. Андреев отметил зону глубинной постоянной отрицательной температуры и высказал справедливое предположение, что источник ее происхождения – Баренцево море.

Сначала температурные совместно с соленостными наблюдения проводились на маяках: Терско-Орловский, Сосновец, Жижгин, Жужмуй (1887 г.); Зимнегорский (1892 г.); Святой Нос и Моржовец (1898 г.) [5], и все работы выполняли смотрители маяков, а в 1912 г. была организована гидрометеорологическая служба Белого моря и Северного Ледовитого океана. Появились самостоятельные пункты – гидрометеорологические станции (ГМС). Постепенно развиваясь, сеть гидрометеорологических станций стала приобретать современный вид. Появились стационары в Умбе, на мысе Турий, в Порьей губе и более менее равномерно по всему побережью. Здесь выполнялись одновременно метеорологические, уровенные и ледовые наблюдения. В 30-е гг. ХХ в. была разработана единая схема гидрологических разрезов.

На некоторые вопросы, связанные с температурным режимом Белого моря, смогли пролить свет биологические исследования. Самым ярким представителем здесь по праву считается К.М. Дерюгин. В 1922 г. под его руководством прошла самая в то время крупная беломорская экспедиция. На судне «Мурман» (переименованный «Андрей Первозванный», судно Мурманской научно-промысловой экспедиции в 1900-1906 гг.) была выполнена серия разрезов, и один из них (от Кандалакшского залива до Двинского) позднее назвали «дерюгинским». Оказалось, что по температурам придонных вод Белое море является одним из самых холодных в Мировом океане, и для летнего времени характерны два «пятна» воды – «полюс тепла» и «полюс холода» [11]. В то время не было достаточно убедительного обоснования причин существования подобных температурных аномалий. Сейчас их связывают с положением приливного фронта и процессами, происходящими на этой границе вод с различными свойствами [18]. Так, фронт Двинского залива распространяется от устья р. Северной Двины до м. Зимнегорский, а теплые и холодные области образуются благодаря меандрированию вдоль фронтального течения [7, 12]. Образование антициклонических вихрей в отделившихся справа от основного течения рингах способствует развитию даунвеллигов, в результате чего с глубиной наблюдается положительная аномалия температуры. Ринги, отделившиеся слева от основного течения, формируют циклонические вихри, то есть вызывают апвеллинги.

В 1928 году вышел труд К.М. Дерюгина «Фауна Белого моря и условия ее существования» [18], где подробнейшим образом был рассмотрен животный мир моря, найдены некоторые новые для того времени закономерности в гидрологическом режиме и впервые была дана приблизительная оценка численности фитопланктонных организмов. По данным Дерюгина, глубинные воды с температурой -1,4°С и соленостью 30‰ приурочены к глубоководному желобу, протягивающемуся от о. Жижгин до Средних Луд.

В настоящее время изучение температуры и солености основывается на современных методах статистического анализа длительных рядов наблюдений и моделирования, перейдя от констатации к новому качеству – прогнозированию. Применение математических моделей [8, 13, 16, 21, 23, 25], методов дистанционного зондирования [14, 26] и использование новых технологий для обработки накопленного материала позволило создавать расчеты состояния гидрологических характеристик разного временного масштаба в зависимости от влияния на них различных условий среды, как природных, так и антропогенных. Подробные результаты исследований гидрофизических параметров Белого моря и закономерности их изменчивости приведены в работах [4, 6, 17, 24]. Спутниковую информацию по Белому морю можно получить, например, на сайте [режим доступа: http://optics.ocean.ru].

Кроме того, в настоящее время актуальным является изучение взаимодействия пограничных сред море-атмосфера, дно-придонный горизонт и проблем, связанных с изменчивостью температуры на фоне глобального изменения климата. Активно этой проблемой начали заниматься в 90-х г. прошлого века и продолжают в настоящее время [5] [3]. Однако процесс проявления климатических изменений в температуре Белого моря, как основа для моделирования и мониторинга гидрофизических процессов, все еще изучен недостаточно.

Отдельные составляющие водного и теплового балансов Белого моря изучаются с конца XIX в. Так, в 1881 г. [7] начались наблюдения за расходом р. Северная Двина и одновременно за уровнем моря в дельте реки. Тепловой баланс Белого моря впервые был рассчитан В.В. Тимоновым и Л.П. Кузьминым (1939) [19] в 30-е гг. ХХ в. Позднее этим вопросом занимались А.Р. Шишко в 40-е гг. (1948) [22], Н.Я. Арсеньева в 60-е гг. (1964) [2], Г.В. Гирдюк и Т.В. Кириллова в 70-е гг. (1974) [10], В.В. Елисов в 90-е гг. [12].

В 1971 г. издан «Справочник по гидрологическому режиму морей и устьев рек СССР, т. V, Белое море», где была дана схема квазипостоянных течений Белого моря. В 1991 г. увидел свет подробный справочник: «Белое море. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Вып. 1. Гидрометеорологическое состояние» [7]. В 2005 г. опубликована монография «White Sea. Its Marine Environment and Ecosystem Dinamics Influenced by Global Change» [24], а в 2007 г. «Белое море и его водосбор под влиянием климатических и антропогенных факторов» [6]. Новые результаты исследований термохалинного режима Белого моря содержатся в серии Института океанологии РАН «Система Белого моря» [17].

Изучение ледового режима на Белом море началось в конце XIX в. Для этого использовали маяки: Мудьюгский (1894 г.), Зимнегорский (1896 г.), Терско-Орловский и Святой Нос (1898 г.) [7]. Результатом наблюдений за ледовыми условиями стала разработка руководства по плаванию во льдах Белого моря [15]. С 1909-1910 гг. ледовые наблюдения осуществлялись в открытой части моря, а с 1927 г. появилась авиаразведка. Сначала время наблюдений было приурочено к периоду зверобойного промысла, то есть весной. С 1948 г. [5] они проводились с января по май, а с 1951 г. охватывали период с момента ледообразования до схода льда.

Первые обобщения обширного материала наблюдений за состоянием льда были сделаны И.П. Ануфриевым и Э. Лесгафтом в начале ХХ в. [5]. Позднее, в 1932 г., используя личный опыт плаваний во льдах и опыт многих капитанов и промышленников, А.К. Бурке издал «Атлас карт состояния льдов, сжатий и разрежений в северной части и Горле Белого моря и в районах острова Моржовец» [9].

Занимался изучением ледовой обстановки Белого моря и В.Ю. Визе (1925, 1926 г.), и Н.Н. Зубов (1942 г.), и В.В. Тимонов (1942, 1958, 1961 г.) [см. в: 7]. В настоящее время ежегодно выпускаются обзоры ледового режима Белого моря, активно используются дистанционные методы. Информацию по ледовой обстановке в Белом море можно получить, например, в Интернете на сайте: [режим доступа: http://sputnik.infospace.ru/welcomer.htm]. Современные исследования ледяного покрова выполнены разными авторами с использованием дистанционных методов [24] и моделирования [6]. Можно воспроизводить ледовые условия на Белом море, например, с помощью объединенной модели И.А. Неелова и О.П. Савчука [25] и модели Н.Г. Яковлева в модификации И.А. Чернова [21, 23].

В течение нескольких десятилетий в Белом море различными научными организациями проводились комплексные экспедиции, позволившие собрать уникальный материал по гидрофизическим и гидрохимическим показателям, оценить многолетнюю изменчивость параметров, расширить знания о функционировании экосистем этого водоема. Заметную роль в исследовании температурного режима Белого моря играл ИВПС КарНЦ РАН наряду с другими институтами: ИБ КарНЦ РАН, ЗИН РАН, ИО РАН, включая филиал в Санкт-Петербурге и отделения в Архангельске и Калининграде, ММБИ КНЦ РАН, Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена, ИЭПС УрО РАН и другие. Значительный вклад внесли постоянно действующие стационары на островах и побережьях Белого моря: ББС ЗИН РАН, ББС МГУ и СПбГУ, находящиеся на территории водосбора ООПТ. В последнее десятилетие как никогда активно используется спутниковая информация, современные методы обработки больших массивов данных, математическое моделирование процессов различных временных и пространственных масштабов для формирования подходов к прогнозированию состояния Белого моря, 3-D визуализация, алгоритмы усвоения данных на основе фильтра Калмана. Все накопленные знания о Белом море свидетельствуют, этот водоем, как ни один другой, подходит для роли микромодели Арктики. Относительно небольшие размеры (600 на 450 км), глубины (67 м – средняя и 350 м – максимальная), сложная конфигурация береговой линии, океанографический режим (отрицательные температуры глубинной водной массы, мощные течения), ледовый режим, климатические условия делают Белое море удобным полигоном для проверки результатов численных экспериментов на математических моделях, а также практических испытаний новой техники, предназначенной для работы в условиях Севера. Но на сегодняшний день многие вопросы остаются до сих пор слабо изученными, например, изменение, а также изменчивость температурного режима, особенности ледового режима, как важной составляющей теплообмена водоема, расчет и прогноз гидрометеорологических состояний Белого моря при разном комплексе климатических условий, термогидродинамическое и биогеохимическое моделирование.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации» по теме «Оценка влияния изменений климата и антропогенных факторов на экосистему и биоресурсы Белого моря и водосбор» на 2015 г.

Источник

База знаний

Территория

Белое море — единственное из морей Северного Ледовитого океана, которое почти целиком лежит к югу от Полярного круга. Непростое по очертаниям береговой линии, Белое море глубоко врезано в континент. Оно имеет естественные сухопутные границы, и только от Баренцева моря его отделяет условная граница — линия м. Святой Нос на Кольском п-ове — м. Канин Нос.

Белое море относится к внутренним морям. Его площадь равна 90,1 тыс. км 2 , объем — 6 тыс. км 3 , средняя глубина — 67 м, наибольшая глубина — 350 м.

Разные по внешним формам и ландшафтам берега Белого моря имеют местные названия — Летний берег, Зимний берег, Терский берег и т.п. и относятся к различным геоморфологическим типам.

Ландшафты Белого моря

По форме береговой линии и характеру рельефа дна в море выделяется семь районов: Воронка, Горло, Бассейн и заливы: Мезенский, Двинский, Онежский и Кандалакшский.

Климат

Климат Белого моря переходный от океанического к материковому. Зима продолжительная и суровая. В это время над северной частью европейской территории России устанавливается обширный антициклон, а над Баренцевым морем развита интенсивная циклоническая деятельность. В связи с этим на Белом море дуют преимущественно юго-западные ветры со скоростью 4—8 м/с. Они несут с собой холодную пасмурную погоду со снегопадами. В феврале среднемесячная температура воздуха почти во всем море — 14—15°, и только в северной части под влиянием воздушных масс, приносимых с Атлантического океана, она повышается до —9°. При значительных вторжениях относительно теплого воздуха с Атлантики наблюдаются юго-западные ветры, и температура воздуха повышается до –6—7°. Смещение в район Белого моря антициклона из Арктики вызывает северо-восточные ветры, похолодание до –24—26°, а иногда и очень сильные морозы.

Лето прохладное и умеренно влажное. В это время над Баренцевым морем устанавливается антициклон, а к югу и юго-востоку от моря развивается интенсивная циклоническая деятельность.

При такой синоптической обстановке над морем преобладают северо-восточные ветры силой 2—3 балла. Небо покрывается облаками, часто выпадают сильные дожди. Температура воздуха в июле равна в среднем 8—10°. Проходящие над Баренцевым морем циклоны меняют направление ветра над Белым морем на западное и юго-западное и вызывают повышение температуры воздуха до 12—13°. Когда же над Северо-Восточной Европой устанавливается антициклон, над морем дуют в основном юго-восточные ветры, и устанавливается ясная, солнечная погода. Температура воздуха повышается в среднем до 17—19°, а в отдельных случаях в южной части моря она может достигать и 30°. Однако летом все же преобладает пасмурная и прохладная погода. Таким образом, на Белом море в течение почти всего года не бывает продолжительной устойчивой погоды, а сезонная смена преобладающих ветров носит муссонный характер.

Температура воды и солёность

Структура вод Белого моря формируется под влиянием главным образом опреснения материковым стоком и водообмена с Баренцевым морем, а также приливного перемешивания (особенно в Горле и Мезенском заливе) и зимней вертикальной циркуляции. Здесь выделяются баренцевоморские воды (в чистом виде представлены только в Воронке), опресненные воды вершин заливов, воды верхних слоев Бассейна, глубинные воды Бассейна, воды Горла.

В мелководных (до глубин 50 м) частях моря установлено существование двух водных масс. В глубоких районах Бассейна и Кандалакшского залива прослеживаются поверхностная водная масса, существенно прогретая и опресненная летом; промежуточная (с температурой –0,7—1° и соленостью 28,5—29‰); глубинная (высокосоленая, с температурой, близкой к температуре замерзания). Отмеченная структура вод — характерная гидрологическая особенность Белого моря.

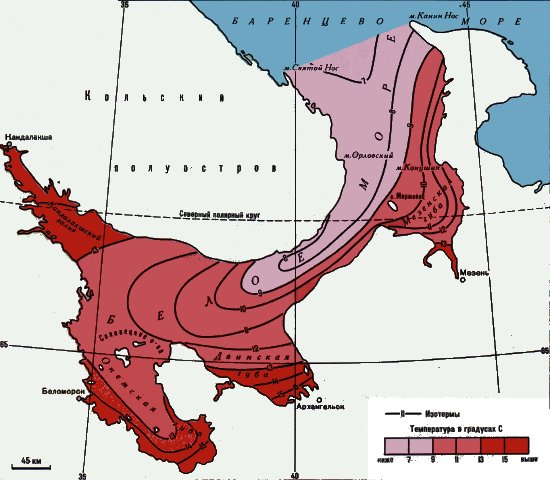

Распределение температуры воды на поверхности и по глубине характеризуется большим разнообразием и значительной сезонной изменчивостью.

Зимой температура воды на поверхности равна температуре замерзания, т. е. –0,5—0,7° в заливах, –1,3° — в Бассейне и достигает –1,9° в Горле и северной части моря. Эти различия связаны с величиной солености.

В Кандалакшском заповеднике

Весной после освобождения моря ото льда поверхность воды быстро нагревается. Летом лучше всего прогрета поверхность сравнительно мелководных заливов. Температура воды на поверхности Кандалакшского залива в августе равна в среднем 14—15°, в Бассейне 12— 13°. Самая низкая температура на поверхности наблюдается в Воронке и Горле, где в результате сильного перемешивания температура понижается до 7—8°.

Осенью море быстро охлаждается, и пространственные различия температуры сглаживаются.

Зимой температура, близкая к поверхностной, сохраняется до 30—45 м, далее она несколько повышается до горизонта 75—100 м. Наличие теплого промежуточного слоя — характерная черта Белого моря. Ниже его температура понижается, а с горизонтов 130—140 м до дна становится равной –1,4°. Весной поверхность моря прогревается до горизонта 20 м. Отсюда температура резко понижается (до отрицательных величин) до горизонта 50—60 м.

Температура воды на поверхности Белого моря летом

Летом толщина прогретого слоя увеличивается до 30—40 м, температура мало отличается от поверхностной. С этих горизонтов температура понижается вначале скачкообразно, а затем более плавно, и на горизонте 130—140 м она достигает –1,4°.

Осенью охлаждение распространяется до горизонтов 15—20 м, и температура в этом слое выравнивается. Отсюда и до горизонтов 90—100 м температура воды несколько выше, чем в поверхностном слое, так как в подповерхностных (20— 100 м) горизонтах еще сохраняется тепло, накопленное за лето.

Впадающие в Белое море реки ежегодно приносят в среднем около 215 км 3 пресной воды. Более 3 /4 всего стока приходится на реки, впадающие в Онежский, Двинский и Мезенский заливы. В многоводные годы Северная Двина вносит около 170 км 3 , Мезень — 38, Онега — 27 км 3 воды в год. Впадающие на западном побережье Кемь дает 12 км 3 и Выг — 11 км 3 воды в год. Другие реки дают всего 9% стока.

Большие реки весной сбрасывают 60—70% воды. В связи с естественной зарегулированностью озерами многих малых рек побережья распределение их стока в течение года происходит более или менее равномерно. Максимум стока наблюдается весной и составляет 40% годового стока. Для моря в целом максимальный сток приходится на май, минимальный — на февраль — март.

Пресные воды, поступающие в Белое море, повышают уровень воды в нем, и избыток воды стекает через Горло и Воронку в Баренцево море. Вследствие разности плотностей вод Белого и Баренцева морей возникает также течение из Баренцева моря. Происходит обмен водами между этими морями, но лишь в верхних слоях (до 40—50 м), так как котловина Белого моря отделена от Баренцева подводным порогом (с наибольшими глубинами 40 м), расположенным на выходе из Горла. Из Белого моря ежегодно вытекает примерно 2200 км 3 воды в год, а втекает около 2000 км 3 .

Следовательно, за год возобновляется более 2 /3 всей массы глубинной (ниже 50 м) беломорской воды. На выходе из Двинского залива холодные глубинные слои значительно ближе расположены к поверхности, чем в других районах Бассейна. Температура 0° наблюдается здесь всего в 12—15 м от поверхности. Этот район К. М. Дерюгин (1928) назвал «полюсом холода». Его формирование объясняется циклонической циркуляцией поверхностных вод, в центре которой происходит подъем глубинной воды. Очень ярко «полюс холода» выражен летом. В осенне-зимнее время с развитием вертикальной циркуляции он заметен слабее. При выходе из Кандалакшского залива картина обратная: теплые воды опускаются глубоко вниз. Нулевая температура наблюдается на горизонте 65 м, тогда как в других местах на этом горизонте температура обычно отрицательная. К.М. Дерюгин назвал эту область «полюсом тепла». Его существование связано с влиянием притока однородных и более теплых по сравнению с окружающими глубинных вод из Горла. Это подтверждается увеличением толщины поверхностных теплых вод в области «полюса тепла» осенью, когда приток глубинных вод из Горла становится интенсивнее.

Принципиально иное распределение температуры воды в Горле, где внешние термические воздействия воспринимает вся масса воды как одно целое вследствие хорошего перемешивания.

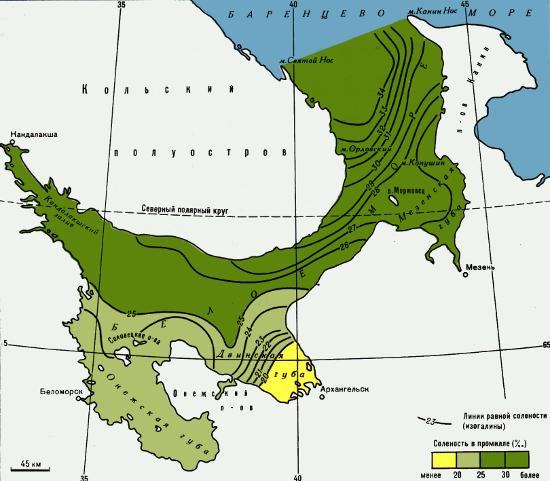

Соленость Белого моря несколько ниже средней солености океана. Ее величины неравномерно распределяются на поверхности моря, что связано с размещением речного стока, поступлением вод из Баренцева моря, переносом вод морскими течениями. Соленость увеличивается от вершин заливов к центральной части Бассейна и с глубиной, хотя в каждый сезон наблюдаются местные особенности.

Зимой соленость на поверхности повышена. В Горле и Воронке она равна 29—30‰, а в Бассейне — 27,5—28‰. Наиболее опреснены устьевые области рек. В Бассейне величины поверхностной солености сохраняются до горизонтов 30—40 м, откуда они вначале резко, а затем плавно увеличиваются к дну.

Весной поверхностные воды значительно опреснены (до 23‰, а в Двинском заливе — до 10‰) на востоке и гораздо меньше (до — 27‰) на западе. Пониженная соленость наблюдается в слое 5—10 м, ниже она резко увеличивается до горизонтов 20—30 м, а затем плавно повышается к дну.

Соленость на поверхности Белого моря летом

Летом соленость на поверхности понижена. В Бассейне опреснение распространяется до горизонтов 10—20 м, отсюда соленость сначала резко и далее плавно увеличивается до дна. В заливах опресняется только верхний 5-метровый слой, что связано с компенсационными потоками, возмещающими убыль вод, выносимых стоковыми поверхностными течениями. Вследствие разной толщины слоя пониженной солености в заливах и в Бассейне к последнему приурочен максимум опреснения всей массы воды до дна. Это означает, что в центральной части Бассейна пресные воды распределяются по всей толщине вод, что представляет собой своеобразную гидрологическую черту Белого моря.

Осенью соленость на поверхности увеличивается, что связано с сокращением речного стока и началом льдообразования. В Бассейне до горизонтов 30—40 м она примерно одинаковая, а далее соленость увеличивается до дна. В Горле, Онежском и Мезенском заливах в результате приливного перемешивания вертикальное распределение солености более однообразно в течение всего года.

Плотность воды Белого моря в первую очередь определяет соленость. Осенью и зимой наибольшая плотность наблюдается в Воронке, Горле и в центральной части Бассейна. Летом плотность понижена. Величина плотности довольно резко увеличивается с глубиной вслед за вертикальным распределением солености. Это создает устойчивую стратификацию вод, которая затрудняет ветровое перемешивание. Глубина его при сильных осенне-зимних штормах равна примерно 15—20 м, а в весенне-летний сезон перемешивание ограничивается горизонтами 10—12 м.

Несмотря на сильное охлаждение осенью и зимой и интенсивное льдообразование, конвекция на большей части моря распространяется лишь до горизонтов 50—60 м. Несколько глубже (80—100 м) она проникает вблизи Горла, чему способствует интенсивная турбулентность, вызванная сильными приливными течениями. Ограниченная глубина распространения осенне-зимней конвекции — характерная гидрологическая черта Белого моря. Однако его глубинные и придонные воды не бывают застойными. Глубинные воды Бассейна формируются зимой в результате перемешивания с водами, поступающими из Горла Белого моря. При льдообразовании соленость и плотность смешанных вод увеличиваются, и они стекают по склонам дна из Горла в придонные горизонты Бассейна.

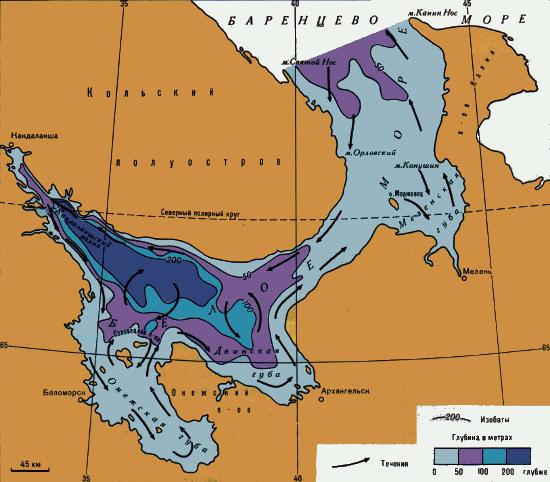

Рельеф дна

Самые глубокие районы моря — Бассейн и Кандалакшский залив, где находится максимальная глубина моря. Довольно плавно уменьшаются глубины от Бассейна (глубина около 200 м) к вершине Двинского залива. Несколько приподнято над чашей Бассейна дно мелководного Онежского залива. Дно Горла моря представляет собой подводный желоб глубиной около 50 м, вытянутый вдоль пролива несколько ближе к Терскому берегу.

Северная часть моря наиболее мелководна. Дно здесь весьма неровное (особенно у Канинского берега), глубины не превышают 50 м.

Район Мезенского залива усеян множеством весьма подвижных песчаных банок (2—5 м), группирующихся в несколько гряд, известных под названием Северные Кошки. Из-за мелководности северной части и Горла водообмен Белого моря с Баренцевым затруднен, что отражается на его гидрологических условиях.

Рельеф дна и течения Белого моря

Течения

Горизонтальная циркуляция вод Белого моря складывается под воздействием ветра, речного стока, приливов и компенсационных потоков. Результирующее движение вод Белого моря происходит против часовой стрелки, что свойственно морям северного полушария.

Так как речной сток сосредоточивается главным образом в вершинах заливов, здесь возникает сточное течение, направленное в открытую часть Бассейна. Под влиянием силы Кориолиса движущиеся воды прижимаются к правому берегу и из Двинского залива уходят вдоль Зимнего берега в Горло. У Кольского берега проходит течение из Горла в Кандалакшский залив, далее вдоль Карельского берега в Онежский залив и вытекает из него у его правого берега. Перед выходом из заливов в Бассейне создаются слабые циклонические круговороты между движущимися в противоположных направлениях водами. Эти круговороты вызывают антициклоническое движение вод между ними. Вокруг Соловецких островов прослеживается движение вод по часовой стрелке. Скорости поверхностных течений невелики и обычно равны 10—15 см/с, в узкостях и у мысов они достигают 30— 40 см/с. Гораздо большие скорости в некоторых районах имеют приливные течения. В Горле и Мезенском заливе они достигают 250 см/с, в Кандалакшском — 30—35 и Онежском заливе — 80—100 см/с. В Бассейне скорость приливных течений меньше, чем в заливах.

В Белом море приливная волна из Баренцева моря распространяется вдоль оси Воронки до вершины Мезенского залива. Проходя поперек входа в Горло, она вызывает волну, которая поступает через Горло в Бассейн и отражается. При сложении приходящей и отраженных волн образуется стоячая волна, формирующая приливы в Горле и Бассейне Белого моря. Они имеют правильный полусуточный характер. Наибольшая величина прилива (около 7 м) наблюдается в Мезенском заливе, у Канинского берега, у Воронки и у о. Сосновец. В Кандалакшском заливе высота прилива превышает 3 м, а в центральных районах Бассейна, Двинском и Онежском заливах она еще меньше.

Приливная волна распространяется на большие расстояния вверх по рекам. В Северной Двине, например, прилив заметен в 120 км от устья.

В широко открытом к морю устье Мезени прилив задерживает речное течение и образует высокую волну, которая, подобно водяной стене, движется вверх по реке. Это явление, известное в других районах мира как «маскаре, бор», здесь называют накатом.

Наиболее сильное волнение (4—5 баллов и более) наблюдается в октябре — ноябре в северной части и в Горле моря. Однако небольшие размеры водоема не позволяют развиться крупным волнам. В Белом море преобладают волны высотой до 1 м. Изредка они достигают высоты 3 м, но как исключение бывают и 5 м. Наиболее спокойно море во второй половине лета, когда преобладает волнение силой 1—3 балла.

Уровень Белого моря испытывает непериодические сгонно-нагонные изменения. Наибольшие нагоны наблюдаются в осенне-зимний сезон при северо-западных и северо-восточных ветрах. Подъем уровня может достигать 75— 90 см. Самые сильные сгоны отмечаются зимой и весной при юго-западных ветрах. Уровень в это время понижается до 50—75 см. Что касается сезонного хода уровня, то зимой он самый низкий, от весны к лету несколько повышается и сравнительно быстро растет от лета к осени. В октябре он достигает наивысшего положения. В устьевых участках крупных рек сезонные колебания уровня определяются главным образом распределением речного стока в течение года.

Ледовитость

Каждую зиму Белое море покрывается льдом, а весной он полностью исчезает, поэтому море относится к морям с сезонным ледяным покровом. Раньше всего (примерно в конце октября) лед появляется в устье Мезени, а позднее всего (в январе) — у Терского берега Воронки и Горла. Льды Белого моря на 90% состоят из плавучих льдов. Весьма существенная черта ледового режима Белого моря — постоянный вынос льда в Баренцево море. С ним связаны постоянно образующиеся среди зимы полыньи, которые быстро затягиваются молодым льдом.

Льдообразование в море преобладает над таянием, что отражается на тепловом состоянии моря. Как правило, плавучий лед имеет толщину 35—40 см, но в суровые зимы может достигать 135 и даже 150 см. Припай в Белом море занимает очень маленькую площадь. Ширина его не превышает 1 км. Раньше всего (в конце марта) льды исчезают в Воронке. К концу мая, иногда к середине июня, обычно все море освобождается ото льдов.

Хозяйственное значение

Подводный мир Белого моря

В Белом море обитает более 50 видов рыб. К наиболее распространенным относятся навага, сельдь, сайка, корюшка, беломорская треска, некоторые виды камбалы. Самые ценные — семга и кумжа. В море добываются главным образом навага и сайка, в меньших количествах вылавливается сельдь и беломорская треска.

Источник