- Информация об Индийском океане

- Краткая историческая справка

- Географическое расположение и границы океана

- Характеристики водоема

- Площадь и объем

- Максимальная и средняя глубина

- Температура океана

- Плотность и соленость вод

- Геологическое строение

- Рельеф Индийского океана

- Природные зоны

- Теплые и холодные течения водоема

- Заливы и моря Индийского океана

- Информация об исследованиях

- Интересные факты

- Климат Индийского океана

- Температуры воздуха и осадки

- Физико-химические свойства вод

- Льдообразование

- Динамика вод

Информация об Индийском океане

Еще в древние времена Индийский океан выступал связующим звеном между странами, когда торговые суда рассекали непокорные волны его акватории. Сейчас океан не только способствует установлению межгосударственных деловых отношений, но и привлекает к своим берегам тысячи туристов.

Краткая историческая справка

Образование Индийского океана приходится на начало Юрского периода. Древний суперконтинент, располагавшийся в Южном полушарии, стал раскалываться. При переходе к меловому периоду начала появляться впадина.

Постепенно происходило увеличение дна из-за перемещения Индостана в северном направлении и уменьшения территорий 2 океанов: Тихого и Тетиса.

В поздний меловой период одновременно произошли расколы Австрало-Антарктического материка, а также Аравийской и Африканской плит. На рубеже второй и третьей эпох палеогенового периода Индостан в результате столкновения присоединился к Азиатскому континенту.

Географическое расположение и границы океана

В северной части водоем омывает южное побережье Евразии, в восточной — Австралию, в западной — Африку. На юге его рубеж находится у берегов Антарктиды. Граница с Тихим океаном расположена на юго-востоке по 146°55′ меридиану в.д., с Атлантическим — на юго-западе по 20° меридиану в.д.

Географическое положение Индийского океана определяется по координатам: 14°05′33.68″ ю.ш. и 76°18′38.01″ в.д.

Характеристики водоема

По размеру данный океан не лидирует, но имеет другое преимущество: его воды являются самыми теплыми.

Площадь и объем

Площадь водной поверхности составляет 76,17 млн кв. км, объем равен 282,65 млн куб. км. Среди других океанов Индийский занимает 3-е место по данным показателям. Ширина акватории — 10 тыс. км.

Максимальная и средняя глубина

Самая глубокая точка океана зафиксирована на территории Зондского (Яванского) желоба и равна 7 729 м. Средняя глубина водоема составляет около 3 700 м.

Температура океана

В экваториальной части температура поверхностных вод равна 28°С независимо от времени года. В летние месяцы в Аравийском и Красном морях столбик термометра повышается до 31°С. Зимой показатели находятся в пределах 20-25°С. Самые высокие значения в этот период, достигающие 29°С, определяются рядом с северо-западной частью Австралии.

Минусовая температура фиксируется летом в южном направлении от 60° ю.ш. Лед на этой территории появляется в апреле, таяние длится с декабря по февраль. Средняя температура поверхностных вод равна 17ºС.

Плотность и соленость вод

В Персидском и Суэцком заливах определяется самая большая плотность воды, составляющая 1 030 кг/куб. м, самая маленькая (1 018 кг/куб. м) зафиксирована на северо-востоке океана и в Бенгальском заливе. Средние показатели равны 1 024 кг/куб. м. С глубиной плотность воды повышается.

Самые соленые воды (40-41%) находятся в Красном море и Персидском заливе. Средняя соленость равна 34,8%.

Геологическое строение

Большую часть площади занимают стабильные тектонические структуры — геосинклинали (большие прогибы с горными породами). На меньшей территории расположены подвижные структуры земной коры — георифтогенали (срединно-материковые хребты).

Залежи красных глин, относящихся к полигенным осадкам, находятся на юге от экватора. Выходы коренных пород распространены на срединно-материковых хребтах, материковых склонах, где расположены серпентиниты, перидотиты, базальты.

На ложе встречаются соединения марганца и железа, на шельфах — большие запасы нефти, газа и монацитовых песков. На юге акватории присутствуют кремнистые диатомовые отложения. В рифтовых зонах находятся руды железа, меди, хрома, марганца и других металлов. В прибрежной территории распространены цирконий, титанит, ильменит, рутил.

Более 50% дна занимают отложения известковых фораминиферов, которые являются раковыми одноклеточными организмами, и кокколитов. Последние представляют собой пластинки на поверхности клеток водорослей — кокколитофорид.

Рельеф Индийского океана

Для донного рельефа океана характерно наличие подводных материковых окраин, лож, переходных зон.

Большую территорию занимают срединно-океанические хребты, к которым относятся:

- Аравийско-Индийский. Расположен в северо-западной части акватории. Его длина равна 3 700 км, ширина — 650 км. На хребте зафиксированы геологические разломы.

- Восточно-Индийский. Его протяженность составляет 5 000 км.

- Западно-Индийский. Находится на юго-западе водоема. Длина соответствует 4 000 км, ширина — 300 км. На территории хребта часто происходят извержения вулканов и землетрясения.

- Центрально-Индийский. Простирается с северо-запада на юго-восток на 2 300 км. Ширина доходит до 900 км.

- Австрало-Антарктическое поднятие. Его длина достигает 6 500 км, ширина — 550 км.

Высота хребтов составляет 2-3 км.

Природные зоны

Разделение территорий на природные зоны, названия которых связаны с располагающейся на них растительностью, больше характерно для суши. В океанах их проявление менее выражено.

Зонирование океана связано с делением его акватории на физико-географические пояса, которые соответствуют климатическим.

- Северный тропический. Зимой преобладают муссоны. Летом случаются частые штормы, выпадает большое количество осадков.

- Экваториальный. Характеризуется сезонной сменой муссонов.

- Южный тропический. Действует пассатный режим. Летом идут продолжительные дожди, сильно повышается влажность. Зимой сравнительно сухо.

- Южный субтропический. Является зоной с высоким уровнем атмосферного давления. Облачность бывает редко, осадков выпадает мало. Часто дуют слабые ветры.

- Южный умеренный. Преобладает низкое атмосферное давление. Для зимнего времени характерны частые штормы.

- Южный субполярный (субантарктический). Зимой воды сковывает лед. Часто встречаются айсберги.

- Южный полярный (антарктический). Отличается суровостью климата. Поверхность воды покрыта льдом практически весь год.

Особенность северных территорий акватории в том, что они являются более теплыми по сравнению с южными.

Теплые и холодные течения водоема

Океанические течения делят на теплые и холодные в зависимости от температурных показателей воды. К основным теплым течениям Индийского океана относят Южное Пассатное, Мадагаскарское, Мозамбикское, Северное Пассатное, Агульяс.

К главным холодным течениям причисляют Западно-Австралийское, Западных ветров, Сомалийское.

Заливы и моря Индийского океана

К морям, расположенным в тропической зоне, относятся Красное, Андаманское, Арафурское, Тиморское, Аравийское, Лаккадивское. В антарктической зоне находятся моря Моусона, Содружества, Дюрвиля, Космонавтов, Дейвиса, Рисер-Ларсена. Самым большим и глубоким из них является Аравийское море.

Береговая линия Индийского океана не имеет большого количества заливов, выступов и бухт, но и ровной ее нельзя назвать.

К основным заливам относятся:

- Аденский;

- Оманский;

- Персидский;

- Карпентария;

- Бенгальский;

- Большой Австралийский.

Большая часть морей и заливов находится в северной акватории океана.

Информация об исследованиях

Издавна на прибрежной территории этого океана жили люди. На катамаранах и парусных судах они, преодолевая большие расстояния, перебирались из Индии в Восточную Африку.

За 3 500 лет до н. э. египтяне снаряжали торговые суда для отправки в страны Аравийского полуострова, Индию. Они перевозили товар морским путем и на своем материке — на восток Африки. Через 500 лет жители Месопотамии стали плавать на судах в Индию и Аравию.

С VI в. до н. э. купцы из Персии прибывали к восточноафриканским берегам для продажи своего товара. На протяжении следующих веков морские пути продолжали служить развитию торговли между странами.

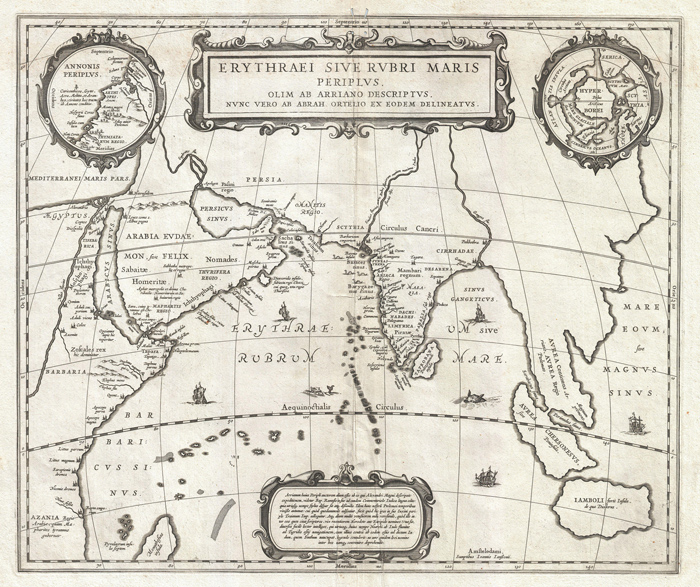

Исследование океана началось в VII в. арабскими мореходами. Изучению подверглись побережья Восточной и Западной Индии, восточной Африки, острова Цейлон, Ява, Сокотра и др.

Путешественник из Венеции Марко Поло в конце XIII в., возвращаясь из Китая, пересек океан от Малаккского до Ормузского пролива. В этом плавании он побывал в Индии, на Цейлоне и Суматре. Суда из Китая проходили через азиатское побережье океана на восток Африки.

В 1498 г. мореплаватель из Португалии Васко де Гама вместе со своей командой единомышленников, проплыв вдоль южного и восточного побережий Африки, прибыл в Индию.

В 1642 г. экспедиция под руководством голландского исследователя Абеля Тасмана изучила центральную территорию океана. Кроме этого, после морского похода Австралия стала значиться как материк.

Английский путешественник Джеймс Кук направил свою экспедицию в южную часть океана до 71º ю.ш. Благодаря этому походу был сделан большой вклад в исследование акватории.

В 1872-1876 гг. была проведена первая океанографическая экспедиция на английском военном корабле «Челленджер». Судно специально переоборудовали для измерения показателей, изучения полученных материалов. Были открыты более 4 000 видов животных, созданы карты океанических глубин, зафиксированы новые данные о водоеме.

В 1886-1889 гг. экспедиция на крейсере «Витязь» увеличила знание об океане. Экипаж под руководством адмирала О.С. Макарова изучал течения, измерял температуру, удельный вес воды и другие показатели каждые 4 часа.

Океанические исследования обогащались за счет следующих экспедиций:

- «Вальдивия», Германия (1898-1899 гг.).

- «Гаусс», Германия (1901-1903 гг.).

- «Силарк», Англия (1905 г.).

- «Планета», Германия (1906 г.). Был открыт Яванский (Зондский) желоб, имеющий максимальную глубину.

- «Дискавери», Англия (1929 г.).

- «Дискавери II», Англия (1932 г.).

- «Обь», СССР (1956-1958 гг.).

- «Витязь», СССР (1959 г., 1960-1961 гг., 1962 г.).

В международной Индоокеанской экспедиции (1960-1965 гг.) приняли участие научные деятели из 20 государств. Начиная с 1972 г. на судне «Гломар Челленджер» производились бурения, изучались различные показатели акватории.

С развитием космической отрасли появилась возможность использовать искусственные спутники для исследовательских целей. Благодаря этому был создан океанический атлас, разрешение которого составило 3-4 км. Кроме этого, на нем была указана глубина с погрешностью в 100 м.

Интересные факты

Об океане можно узнать много интересных фактов.

К ним относятся следующие:

- Индийским назвал океан ученый Себастьян Мюнстер в своей энциклопедической работе «Космография», которая была представлена публике в 1544 г.

- Недалеко от острова Маврикий находится необычное явление, похожее на водопад, где вместо воды вниз течет песок.

- Океан продолжает расширяться. Этот процесс связан с тем, что Индийская плита ежегодно смещается на 5 см в северо-восточном направлении.

- В акватории расположено много островов. Самыми знаменитыми из них являются Мальдивы и Сейшелы, привлекающие тысячи туристов, и Мадагаскар.

- В водоеме обитают рыбы латимерии, которых научный мир считал вымершими 65 млн лет назад. В 1938 г. случайная находка натуралиста опровергла эту ошибочную информацию. А в 1997 г. обнаружили еще один вид латимерии.

Большую озабоченность экологических организаций вызывает загрязнение вод акватории тяжелыми металлами, нефтью. Кроме этого, растут объемы мусора из пластика. Все это наносит вред экосистеме водоема.

Источник

Климат Индийского океана

В Индийском океане постоянными барическими центрами действия атмосферы являются Южно-Индийский максимум, Антарктический (точнее Субантарктический) минимум и Экваториальная депрессия. Особое значение имеет сезонное перераспределение давления над Евроазиатским континентальным массивом.

Зимой барические градиенты направлены с материка на океан. С ноября по март над северной частью Индийского океана господствуют северо-восточные ветры — это зимний муссон, по направлению и свойствам схожий с пассатом. Скорость ветра, как правило, не превышает 3-4 м/с. В летний период формируется Южно-Азиатский минимум с центром в бассейне р. Инд. Южно-Индийский максимум смещается к северу, разрастается и усиливается. С апреля по октябрь в северной части океана преобладают устойчивые юго-западные ветры (повторяемость — 80%). Напряженность барического поля увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с зимним периодом. Скорость ветра достигает наибольших величин в течение года, превышающих 8-9 м/с. Это летний экваториальный муссон. Наибольшего развития он достигает в июле—августе. Таким образом, в северной части Индийского океана (к северу от 10° ю. ш.) формируется муссонная (экваториальных муссонов) циркуляция воздуха, развитая здесь наиболее ярко по сравнению с другими районами земного шара.

Для приэкваториальных районов характерны слабые переменные ветры, часты штили. Ось Южно-Индийского максимума находится примерно на 30° ю. ш. В области между 30° и 10° ю. ш. (в южной тропической зоне) в течение всего года господствуют пассатные ветры юго-восточного направления. Средняя их скорость в годовом выводе — около 5 м/с, причем летом она несколько больше, чем зимой. По южной периферии Южно-Индийского максимума в субтропических широтах преобладают северные и северо-западные ветры (в сторону Приантарктической депрессии).

В южной части океана (между 40° и 60° ю. ш.) в течение всего года господствует западный перенос воздуха с циклональным режимом. В умеренных широтах повторяемость штормовой погоды составляет 30-40%. Средняя скорость преобладающего ветра зимой — 8-14 м/с, летом — 5-10 м/с. В приантарктических водах вблизи о. Кергелен находится самый штормовой район Мирового океана. В северной муссонной области летом штормовая погода — явление обычное. Выделяется в этом отношении Аравийское море. В Бенгальском заливе летние штормы случаются реже. В средней части океана штормовая погода, как правило, связана с тропическими циклонами. Наиболее часты они в западной части океана в районе Мадагаскара и Маскаренских о-вов (до 8 раз в год). В центральных районах повторяемость циклонов уменьшается до 4-5, а у берегов Австралии — до 2-3 ураганов в год.

Температуры воздуха и осадки

Особенности радиационного поля, атмосферной и водной циркуляции обусловливают закономерные изменения температуры воздуха у поверхности океана.

Средняя температура февраля в экваториальных широтах составляет 26—28°С. По направлению к Азии она уменьшается, но все же имеет высокие значения (20—24°С). Во всем экваториально-тропическом поясе термическое поле очень однородно. Вследствие выхолаживания Евразиатского континентального массива термический экватор смещается примерно до 10° ю. ш. Между южным тропиком и Антарктидой температура воздуха быстро понижается в меридиональном направлении и у берегов ледяного континента составляет —4…—8°С.

Средняя температура августа изменяется от 26—28°С в экваториальном поясе до 29—30°С в северной части океана. В Красном море и Персидском заливе наблюдаются самые высокие среднемесячные температуры воздуха над поверхностью океана — соответственно до 31°С и даже до 34°С. Абсолютный максимум здесь составляет 47-48°С. В муссонной области воздух максимально нагревается весной (в мае), когда еще не сказывается охлаждающее влияние летних юго-западных ветров. У берегов Антарктиды температура августа снижается до —20°…—25°С. В целом за год северная половина Индийского океана оказывается значительно теплее южной.

Различия термического поля западных и восточных секторов Индийского океана не столь существенны, как в Тихом океане, потому что теплые и холодные течения, идущие в меридиональном направлении, здесь не такие мощные.

Годовые суммы осадков на большей части Индийского океана достигают и превышают 1000 мм. Они особенно велики в экваториальном поясе, а также на востоке Аравийского моря и в Бенгальском заливе — до 2000-3000 мм в год. В этих районах отмечается и повышенная степень облачности (более 5-6 баллов). Наименьшее количество осадков выпадает в северном тропическом поясе у берегов Аравии — 100 мм в год и менее. Сравнительно невелико оно и в южном тропическом поясе у западных берегов Австралии (250-500 мм в год и менее) и у берегов Антарктиды (менее 500 мм в год). Наибольшая степень облачности отмечается в антарктических водах — более 7 баллов. Здесь же, между 40° и 50° ю. ш., наиболее часто наблюдаются туманы (их повторяемость зимой до 30%).

Индийский океан находится во всех климатических поясах Южного полушария, а в Северном полушарии его акватория не выходит за пределы тропического пояса.

Физико-химические свойства вод

Распределение температуры поверхностных вод Индийского океана характеризуется закономерным сходством со структурой термического поля приземного слоя атмосферы.

Наиболее высокие температуры наблюдаются летом в Красном море и Персидском заливе (30-32°С). Это самые теплые воды Мирового океана. Высокие летние температуры воды устанавливаются у северных и северо-западных берегов Австралии (28-29°С). Воды экваториального пояса очень теплые в течение всего года (25-29°С). Однако из-за подъема глубинных вод в системе Сомалийского течения в западной части этого пояса в летний сезон наблюдаются аномально низкие для приэкваториальных широт температуры поверхностных вод (22-23°С). В зимний сезон эта аномалия исчезает. В Красном и Аравийском морях, Персидском заливе, у северо-западных берегов Австралии зимой температура воды снижается до 20—24°С. Вблизи южного тропика температура зимой составляет 20—22°С, летом 24—27°С, в восточной части океана на 1—3°С ниже, чем в западной (влияние Западноавстралийского холодного течения). Далее к югу она быстро убывает и у границы плавучих льдов опускается до 0—1°С.

В северной муссонной области Индийского океана изотермы резко отклоняются от широтного направления, особенно в летний период года. В остальной части океана они имеют субширотный и широтный ход. Наиболее плавный ход изотермы приобретают в зоне действия течения Западных Ветров.

Соленость повышена там, где баланс между поступлением пресной воды в океан и величиной испарения резко отрицательный. В Индийском океане две такие области.

Первая охватывает северо-западную часть океана. В Аравийском море почти повсеместно соленость превышает 35,5—36,0%о. Максимальная соленость поверхностных вод отмечается в Красном море и Персидском заливе (40-41%о и более). Вторая область высокой солености (более 35,5-36%о) — это южный субтропический пояс, в особенности его восточная часть (здесь находится центр Южноиндийского барического максимума). Наименее соленые воды (34-30%о) формируются в Бенгальском заливе и в районе Малайе кого архипелага. Это объясняется большим количеством атмосферных осадков, выпадающих в северо-восточной части океана, а также мощным опресняющим влиянием стока рек (Ганга, Брахмапутры, Иравади и др.). Значительно меньшая соленость по сравнению со средней океанической характерна для вод, циркулирующих вокруг Антарктиды (33,5-34%0). В антарктических водах наблюдаются некоторое их осолонение зимой в период льдообразования и, наоборот, опреснение летом в период таяния льда.

Плотность поверхностных вод Индийского океана достигает максимальных величин в Красном море и Персидском заливе. В то же время в Бенгальском заливе и в районе Австрало-Азиатских морей плотность воды наименьшая. Здесь проявляется прямая зависимость плотности от солености. Южнее 15-20° ю. ш. основным фактором, определяющим распределение плотности, является температура вод. В субтропических, умеренных и приантарктических широтах изопикны приобретают ровный, почти строго широтный ход: плотность воды возрастает к югу.

Льдообразование

В Индийском океане льды образуются только в приантарктических районах (собственно в Южном океане).

Граница плавучих льдов в сентябре-октябре отстоит от Антарктиды в среднем на 1600-1700 км на западе и до 500-600 км на востоке океана. Толщина припая к концу зимы достигает 1-1,5м. Интенсивное таяние антарктических морских льдов начинается в ноябре—декабре, но обычно только к марту происходит окончательное освобождение прибрежных районов от припайных льдов. Наибольшее количество айсбергов наблюдается в антарктической области в период максимального развития ледового покрова. Северная граница распространения айсбергов в Индийском океане ограничена 40° ю. ш.

Динамика вод

Схема поверхностных течений в южной половине Индийского океана аналогична системам циркуляции вод в соответствующих широтах Тихого и Атлантического океанов.

Субтропический антициклонический кругооборот образуют течения Южное Пассатное, Мадагаскарское, Мозамбикское, Агульяс (мыса Игольного), Западных Ветров и Западноавстралийское. Течение Западных Ветров, возбуждаемое общим преобладанием западного переноса воздушных масс в умеренных широтах, как и в Тихом океане, взаимодействует с более слабым прибрежным Антарктическим течением восточного направления. Между этими двумя потоками вод формируется система субполярного циклонического кругооборота, в осевой части которого расположена зона антарктической конвергенции.

В северной (к северу от 10° ю. ш.) части Индийского океана имеют место существенные сезонные изменения циркуляции поверхностных вод, обусловленные муссонным режимом динамики атмосферы.

Зимой в области океана между экватором и примерно 10° с. ш. устанавливается Муссонное течение, возбуждаемое северо-восточными ветрами. Оно берет начало в Бенгальском заливе и идет в западном направлении. Достигнув Мальдивского хребта, возвышающегося над поверхностью океана в виде цепи островов, значительная часть водного потока резко поворачивает на север, вовлекаясь в местную циклоническую циркуляцию Аравийского моря. У входа в Адене кий залив течение разветвляется: одна ветвь направляется в Красное море, другая (основная) отклоняется сначала на юг, а затем на восток и вливается в Экваториальное противотечение. По своей природе оно является компенсационным, восполняющим отток вод от восточной окраины океана. Достигнув западных берегов о. Суматра, поток разветвляется: часть вод уходит в Андаманское море, часть направляется вдоль северных берегов Австралии в Тихий океан. Южные ветви соединяются с Южным Пассатным течением, которое питается в основном за счет вод, поступающих из Тихого океана.

В летний период под воздействием юго-западных ветров Муссонное течение меняет свое направление на противоположное и идет с запада на восток, распространяясь на юг до 6-7° ю. ш. Оно накладывается на Экваториальное противотечение. Суммированием двух мощных потоков, идущих в одном генеральном направлении, объясняются большие скорости перемещаемой воды: средняя скорость в июле может достигать 3,6 км/ч, а в отдельные моменты — 7,2 км/ч и более, тогда как зимой Муссонное течение достигает наибольшей скорости 2,1-2,9 км/ч. У северо-восточного побережья Африки в этот период возникает мощное Сомалийское течение, которое по существу является продолжением Пассатного течения. Сомалийское течение, переносящее воду на северо-восток, усиливается юго-западным муссоном, и его нередко рассматривают в качестве начальной части летнего Муссо иного течения. В районе Аде некого залива к этому потоку присоединяются воды из Красного моря. Достигнув Никобарских о-вов и Суматры, основная часть течения поворачивает на юг и сливается с водами Южного Пассатного течения. Последнее в летний период Северного полушария располагается несколько севернее, чем зимой, и значительно усиливается в связи с разрастанием и усилением Южноиндийского барического максимума, а также более мощным притоком вод из Тихого океана, питающих течение.

В результате в северной части Индийского океана формируется крупномасштабный кругооборот поверхностных течений — муссонный, в котором имеют место значительные сезонные изменения гидрофизических характеристик, в то время как в обширной акватории океана, расположенной к югу от 10° ю.ш., сезонные колебания циркуляции вод выражены значительно слабее или же фактически отсутствуют. Интересно, что зимой Муссонное течение, направленное из более высоких широт к экватору, теплое, так как формируется в теплых водах Бенгальского залива. Летнее Муссонное течение, наоборот, холодное, несмотря на движение из низких широт в более высокие: оно начинается Сомалийским течением, в котором выражен апвеллинг, и поступает в сильно нагретые тропические воды.

В Индийском океане существует подповерхностное экваториальное течение, получившее название течения Тареева, — аналог течения Кромвелла в Тихом океане (обнаружено исследователями нашей страны). Главная его особенность, по сравнению со своими аналогами в других океанах, заключается в сезонных изменениях ряда характеристик. Наиболее развито течение Тареева зимой Северного полушария, когда над ним в поверхностном слое проходит в противоположном направлении Муссонное течение.

Ветровое волнение различается по своим характеристикам в разных частях Индийского океана. На севере, в муссонной области, показатели волнения подвержены значительным сезонным колебаниям.

Средняя высота волн в период зимнего муссона составляет здесь около 1 м. Летом же, когда действует юго-западный муссон, повторяемость волнения высотой более 2 м оценивается более 45%. В 10% случаев наблюдаются волны высотой более 6 м. В области пассатных ветров характерно слабое и умеренное волнение: волны высотой до 2 м отмечаются в 80% случаев. Наиболее неспокойная часть океана — южная область западных ветров, где повторяемость сильного волнения высотой от 2 до 6 м составляет более 50%. Самые крупные волны высотой 15 м (при длине 250 м) регистрируются в этой области в районе о. Кергелен. Большой высоты (10—15 м) достигают волны в случае прохождения тропических циклонов.

Приливы на большей части Индийского океана преимущественно полусуточные и неправильные полусуточные. Суточные и неправильные суточные имеют место у южных берегов Австралии и в Антарктике к югу от 50° ю. ш.

В восточной части океана, в районе Австралии и Зондских островов, наблюдаются все типы приливов. Величина приливов наибольшая в Камбейском заливе — около 12 м. В других районах северной части океана она нередко достигает 8—10 м. Высокие приливы наблюдаются у северо-западных берегов Австралии (6—8 м) и в Мозамбикском проливе (до 6 м). В открытой части океана величина приливной волны составляет 0,5—1,5 м.

В Индийском океане имеется несколько зон интенсивного вертикального перемешивания, связанных с опусканием поверхностных вод или подъемом глубинных. Особое значение имеют северная и южная зоны конвергенции течения Западных Ветров, зоны дивергенции восточнее о. Мадагаскара и западнее Австралии, а также сезонного апвеллинга в Аравийском море у западных берегов Индостана и в районе п-ва Сомали. Как и в других океанах, эти динамические зоны характеризуются особенно пышным развитием органического мира.

Источник